公共服务网络化协同治理模型的构想

2018-04-12何继新

吴 限,何继新

(1.吉林广播电视大学,吉林 长春 130022;2.天津城建大学 经济与管理学院,天津 300384)

一、问题的提出

现阶段,我国公共服务信息化、智能化建设快速发展,国家“十三五”规划纲要在满足多样化公共服务需求中提出了“积极应用新技术、发展新业态,促进线上线下服务衔接,让人民群众享受高效便捷优质服务”的具体任务。然而,以“互联网+公共服务”为主要形式的公共服务信息化建设存在主体协同弱化、网络环节割裂、资源整合乏力、运作管理低效等问题,供给参与多元化主体往往基于自身利益和资源禀赋考量,按照当前公共服务供给管理体制机制及运作流程,将公共服务信息流、资金流、物流和业务流电子化,显见的关键困窘是缺乏多元供给主体间资源整合和具体业务交互协同的整体组织规划,造成主体间资源分散、利益博弈、信息隔离,跨区域、跨主体、跨部门、跨行业之间协调难度大、决策效率低、供给成本高,尤其是供给主体间供给活动业务整体协同能力和水平亟需提高。“互联网+公共服务”正是通过新兴信息技术、云技术、大数据技术和平台技术,构筑了公共服务供给新型社会化网络,带来了政府内部机构、市场—市场—公众、政府—社会—市场—公众、政府—市场—公众、社会—市场—公众等不同主体交互模式的深度创新。当然,“互联网+公共服务”必须从全盘统筹出发,开展科学合理的网络化供给顶层设计,促进不同供给主体间价值一致、资源共享、责任共担和行为协同,规避主体权责不清、流程混乱和管理悬空,促进“互联网+公共服务”能够保障和支撑多主体合力解决共同存在的公共服务难题。

当前,学界对于“互联网+公共服务”的网络化整体协同机制开始探索。国外众多学者研究认为,各国政府为方便公民获取社会信息、参与社会治理、建立公平的信息社会,将互联网纳入公共服务领域,将其作为公共政策目标[1]。“互联网+公共服务”的优势日益凸显,使得公共服务向电子服务改革成为地区、国家甚至国际发展的当务之急[2]。其有用性在公共服务供给服务、社会服务、和消费者生活服务中不断彰显,不仅增加了公共服务流程与信息的透明度,提高了公众和政府的社会绩效[3],也促进各供给主体更大的合作和各组织单位的内部与外部沟通,有效防止了政府官僚制发生,减少政府开支,缩短政府与公民之间的距离[4]。国内学者强调,政府应发挥统筹管理作用,加强组织领导,注重规划引领,强化制度规范,坚持试点先行①;同时,注重顶层设计,提出构建开放、包容、宽松的、集聚多主体协同的智慧服务平台体系②,支持高校、科研院所与企业联合,确保公共服务信息化平台高效运行③,尤其是在项目开发中引入PPP模式,加强社会协同与增进社会自组织有机统一,扩大社会多元参与、促进多元合作,构建多层次多环节多模式的线下线上相结合的互联网+公共服务体系④。

上述这些研究为构建“互联网+公共服务”的网络化协同整体治理模型提供了有益的借鉴,但多数局限于具体公共服务类型互联网平台体系研究,侧重于平台体系构建和具体互联网技术支撑,对“互联网+公共服务”整体系统多元主体以及跨部门、跨区域、跨行业之间的利益关系和利益协作行动策略考量颇为欠缺。“互联网+公共服务”本身就是融信息化、智能化、网络化、复杂化、动态化和平台化为一体的高度复杂动态公共服务供给系统,“互联网+公共服务”网络化系统内部嵌入了不同类型、性质、目的诉求的供需利益主体,不同主体角色利益关系不断动态转化且错综复杂,尤其是 “互联网+公共服务”作为一种复杂适应系统,不同利益群体之间的利益关系博弈是推动系统演化发展的主要因素,维持系统稳定性在于为各利益主体提供一种利益均衡机制。[5]为此,亟待从一个新的研究视角—利益视角来考量“互联网+公共服务”网络化系统的治理框架,更亟需站在多元主体利益关系协调和竞合的立足点上建构一套设计方法。

二、“互联网+公共服务”网络化协同治理模型的内涵

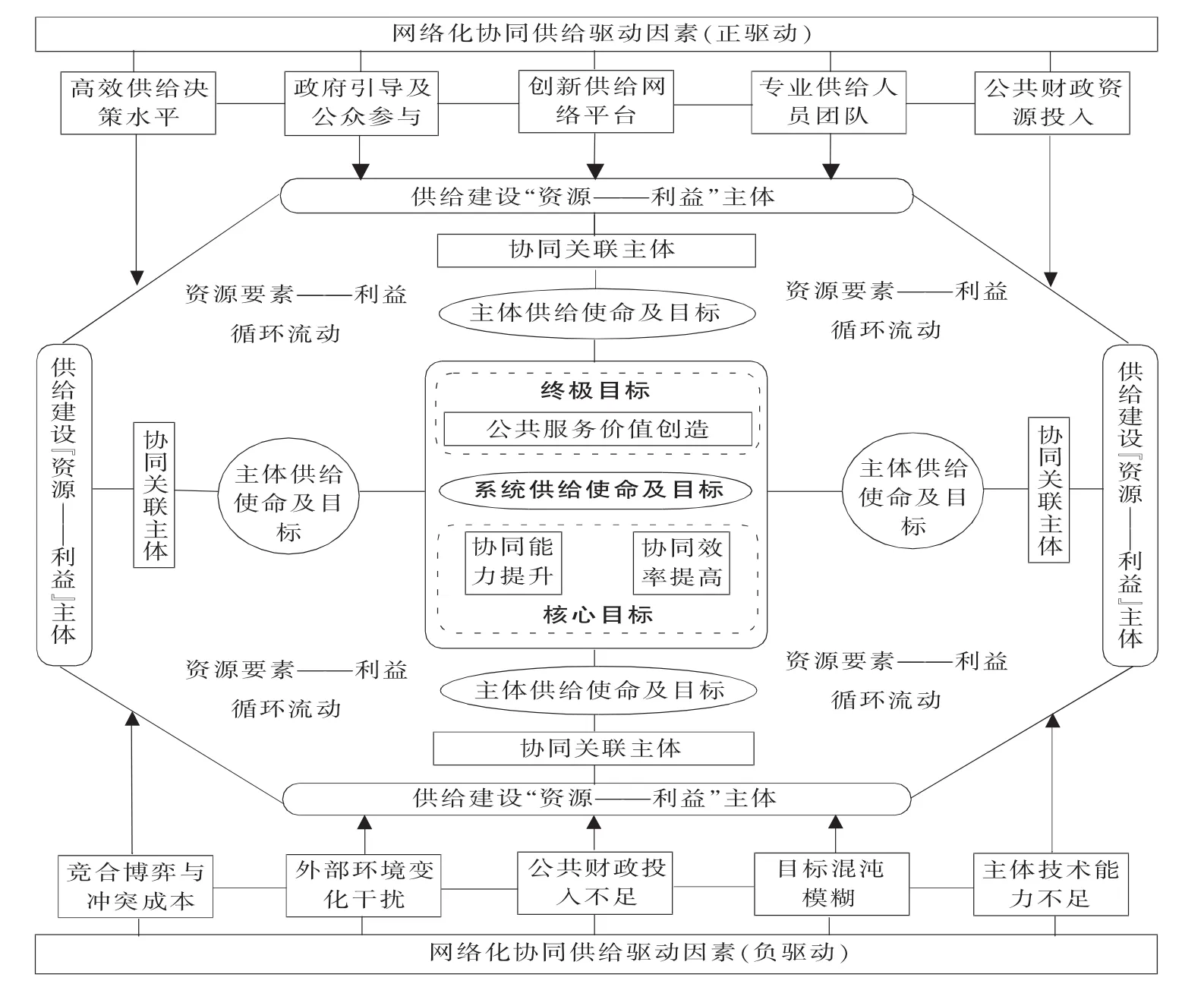

美国学者斯蒂芬·戈德史密斯和威廉·D.坎格斯指出缔造跨界合作的最高境界有赖于网络化治理,即按照传统层级结构形成的纵向权力线和依靠新兴网络建立的横向行动线两者的深度融合,且其兴起象征着第三方政府、协同政府、数字化革命以及消费者需求等四种影响公共部门形态的发展态势的合流[6](P6-9)。若从其结构形式来说,网络化治理亦是特殊的网络与特殊的治理两者交融的网络结构治理形式[7],是将政府、企业、非营利组织以及公民等组织和个人集合起来,利用机构和个人的资源与专业知识共同解决公共问题的合作治理[8],并将政府合作与市场委托代理相结合的治理模式。“协同”则是整体系统的各个子系统之间,基于系统目标的实现而通过协同系统主体、要素、关系和行为的协调及相互配合支持,保证复杂大系统保持稳定良性运作状态和促进系统可持续发展,从而发挥整个系统“1+1〉2”的功能。[9](P25-27)从复杂系统理论范畴来看,系统的协同性实质上是外部环境因素与系统内部子系统之间交互影响的协同性,且这种影响持续不断发生复杂作用。因此,在复杂自适应巨系统中,协同性是复杂系统关注的核心命题。一方面,系统的要素组成具有个体构建的多样化,每个构件要素之间的交互作用和影响呈现出典型的非线性关系。另一方面,系统内的组成个体构件、要素持续不断地与外部环境发生反馈作用和交互影响,依据系统整体目标,主动协同和适应外部环境的影响,并进行物质、能量和信息循环流动,驱动系统保持正常运行的状态和不断向高级方向演化[10](P37,38)。基于上述分析,本文把网络化治理和协同两个概念范畴复合起来,将“互联网+公共服务”网络化协同治理模型看作是一种基于“互联网+”工具技术和管理逻辑下由公共服务多元供给主体共担共享共建的网络化协同供给的复杂适应系统,其以创造公共服务价值保值增值为终极目标导向。“互联网+公共服务”网络化协同治理模型的具体构成如图1所示。

在“互联网+公共服务”复杂网络化治理模型中,参与公共服务供给主体的资源配置、供给行为和供给内容都应以网络化协同供给能力塑造和供给效率提升为使命目标,以创造公共服务价值保值增值为终极目标,按照不同主体职责内容、供给优势和资源整合能力实施自身供给任务及协同任务,形成不同供给主体之间“资源要素配置—利益流动整合”的整体网络化供给治理逻辑。从治理主体到成员主体的协同系统交互良性互动机制作用功效的有效发挥,有赖于占有资源禀赋、配置资源多寡以及各主体公共利益及自身主体利益间的博弈、竞合和循环流动的多维复杂驱动力。其中,系统内部和外部各种驱动因素或障碍因素互相作用,进而影响多元主体的协同行为决策选择,形成协同供给系统从资源配置到利益流动整合的驱动力体系,掣肘或促进“互联网+公共服务”复杂网络化供给治理协同的有效实现。可见,“互联网+公共服务”网络化协同治理系统需要从协同主体间“资源配置—利益整合”关系出发,围绕“互联网+公共服务”整体系统网络化协同供给能力塑造和供给效率提升的使命目标,基于互联网下的平台技术、云计算技术、移动互联网技术等,将协同供给系统不同主体所涉及的公共物品供给管理活动按照横向主体及纵向环节分解和整合为具体差异性使命任务,纵向上可以按照供应链方法技术解构公共物品供给中的规划设计、投资决策、生产、运营管理和消费等环节,横向上立足主体资源要素和利益诉求,把供给行为活动、任务内容关联到“互联网+公共服务”具体项目供给建设实施活动对应的不同协同主体利益和资源配置上,通过不同主体间的资源配置、利益竞合和要素流动,将“互联网+公共服务”各种复杂的协同主体、要素及利益整合为一个多主体、多要素、多利益的交互循环有机系统。

图1 “互联网+公共服务”网络化协同治理模型(作者自绘)

网络化协同治理模型体现了“互联网+公共服务”网络化供给协同运作管理的涌现性、复杂性、自组织性、非线性、网络性、开放性和动态性特征,可为构建“互联网+公共服务”管理协同系统分析和优化提供有效的支撑。这种支撑和基础主要体现在:第一,该模型强调在协同不同主体、不同环节的公共服务项目供给管理中,明确了以协同不同供给主体的协同供给能力塑造和供给效率提升使命目标为核心,从而将“互联网+公共服务”复杂网络化治理系统中的成员主体和各类协同内容真正统一在共同使命目标中,构建了一个有机关联的协同整体治理系统,尤其是明确了协同供给系统的共同目标,这是引导各子系统、各主体部分实现有效协同和公共服务供给建设价值保值增值创造的关键。第二,该模型从特定的“互联网+公共服务”不同供给主体的协同供给能力塑造和供给效率提升使命目标出发,通过分析完成使命目标所需要的跨环节、跨主体、跨层次、跨领域等公共服务项目供给建设和运营管理活动目标任务,进一步关联到网络化系统中的不同协同主体,基于“资源—利益”双元框架识别出网络化系统中的各种利益主体,将“互联网+公共服务”供给建设使命目标同各种利益主体有效关联起来。第三,该模型关注和强调不同主体间的资源配置、利益竞合和要素流动,尤其是“互联网+公共服务”网络化供给治理系统蕴含着显在和潜在、现实和虚拟彼此交织的巨量物流、资金流、信息流和业务流,这些巨量要素流动的本质在于资源占有配置和利益竞合。因此,模型特别关注网络化治理系统中协同各主体之间的“资源—利益”整合关系,并将这种复杂交织的“资源—利益”关系串联到物流、资金流、信息流和业务流有机系统中,为“互联网+公共服务”网络化供给治理系统的协同供给关系描述和协同供给原生动力分析提供新的视阈。第四,该模型体现了系统内部和外部驱动或障碍因素对于“互联网+公共服务”网络化供给治理系统协同供给效能的影响,反映了该系统作为一个开放的系统与内外部影响要素发生相互动态作用。这些因素包括:政府科学引导、金融支持、社会公众参与、供给技术创新和协同区域社会经济环境等驱动因素,以及成员主体资源利益博弈冲突、系统使命目标模糊混沌、公共政策引导力缺失、供给运作模式滞后和外部环境干扰等障碍因素。这对于分析“互联网+公共服务”网络化供给治理系统的协同关系变化和提升协同供给能力路径具有重要意义。

三、“互联网+公共服务”网络化协同治理模型的设计方法框架

以“互联网+公共服务”网络化协同治理模型为基础,在构建“互联网+公共服务”协同系统中,可对“互联网+公共服务”网络化供给治理系统协同供给进行分析,明确其优化目标方向和实施路径,完成“互联网+公共服务”网络化协同治理系统的重构,这正是跨环节、跨主体、跨层次、跨领域的“互联网+公共服务”网络化协同治理平台设计的主要内容。

(一)“互联网+公共服务”系统使命目标任务分析与“资源—利益”作用场域识别

“互联网+公共服务”网络化协同治理模型是以提升整体系统网络化协同供给能力和供给效率使命为核心,是基于互联网思维和逻辑各主体协同参与公共服务供给行为的价值研判导向。因此,首要步骤就是对“互联网+公共服务”网络化协同治理使命任务进行分析,主要从“互联网+公共服务”网络化协同治理系统应对影响的内部和外部环境条件出发,立足不同地域和经济社会不同阶段发展水平及其公共服务主要建设目标,分析和明确“互联网+公共服务”具体项目供给建设的定位理念,以及从整体上和各个子系统层面分别说明公共服务建设发展存在的理由和所应担当的角色和责任,进而明确“互联网+公共服务”网络化协同治理整体使命和各个子系统使命。然后,基于使命分析来辨识出承担“互联网+公共服务”供给使命任务的实施主体、作业对象和任务内容,以“资源—利益”双元标准进一步分析识别作用场域的主要供给主体载体,进而定义“资源—利益”作用场域主体,完成“资源—利益”作用场域识别。

这一阶段的主要内容可以概括为:一是以凝聚当前“互联网+公共服务”发展的且与公共服务建设紧密相关联的不同领域经济社会发展政策、规划、制度为依据,分析解决当前“互联网+公共服务”关联的经济社会发展重要问题及嵌入的建设应然逻辑,从中明晰旨在解决“互联网+公共服务”网络化协同治理难题的供给建设相关活动及其总体使命目标。二是将“互联网+公共服务”网络化协同治理系统总体使命进行逐级分解,形成各子系统分层级的功能职责和任务目标,进一步定义各子系统中每个任务单元的实施主体、功能职责、任务目标及其作业对象。三是以各子系统中每个任务单元实施主体作为“资源—利益”作用场域的基本载体,全面分析其所承载的公共服务建设各种基础条件、资源禀赋多寡及其现实状况,还要考虑社会公众对公共服务安全、便捷、价廉、高效等多维需求利益价值性,判断解决当前供给协同、供需协同、环境协同等方面引致的多重“资源—利益”矛盾的必要性和紧迫性。四是遵循“互联网+公共服务”网络化协同治理系统纵向供给价值链逻辑,按照纵向供给价值链范型,分析不同主体参与规划设计、投资决策、建设生产、运营管理和消费等不同供给环节的各种作业经营活动、所需资源条件和衍生的各种利益期望,并以此界定“互联网+公共服务”主要供给主体的供给经营业务活动域。五是用“互联网+公共服务”网络化协同治理主体的供给经营活动域集合定义“资源—利益”作用场域,用不同主体在各供给经营活动域中形成的“资源—利益”关联主体集合定义“资源—利益”主体,从而完成“互联网+公共服务”网络化协同治理主体的“资源—利益”作用场域识别。

(二)“互联网+公共服务”协同关系及活动分析与“资源—利益”流刻画

“互联网+公共服务”网络化协同治理系统是一个开放、动态和复杂自适应系统,系统要素资源不仅在内部主体间循环流动,还与外部环境发生各种要素关联和交换,系统始终处于以协同主体间的资源要素交换、配置和循环的多维要素流动维系网络化协同供给活动。因此,“互联网+公共服务”网络化协同治理系统中的各种协同主体之间的资源要素和利益的流动顺畅性是网络化协同供给正常运行并实现持续协同供给高效率的前提条件,也是各个主体开展协同供给活动的基础。这需要在上述阶段使命目标任务分析和“资源—利益”作用场域辨析识别的基础上,从作用场域下“资源—利益”主体间关联协同的视角分析不同主体资源占有及配置的能力、基础和条件,在公共服务供给中参与的目标任务、活动角色,及其投入资源和社会经济成本同私人利益、公共利益产出的衡量,形成协同主体“资源—利益”的静态图景描述,再进一步以产权交易理论、要素定价理论为依据,把不同供给主体间的资源要素和利益交换嵌套在公共服务供给物流、信息流、资金流、业务流之中,通过公共服务网络化供给的物流、信息流、资金流、业务流等作业对象形式完成各协同主体间“资源—利益”循环流动关系的描述刻画。

这一阶段的主要内容可以概括为:一是用“互联网+公共服务”网络化协同治理作用场域下的“资源—利益”主体协同关系体现和反映互联网思维下公共服务供给作业经营业务活动范畴,将“资源—利益”主体界定为协同供给活动主体,并为各协同供给活动主体从资源能力、目标任务、供给投入和供给产出等方面权衡的基础上进行主体“资源—利益”账户定义。二是基于不同作用场域各主体协同供给范畴活动的“资源—利益”主体关联关系,细化并转化为各主体“资源—利益”账户间的物流、信息流、资金流、业务流等作业经营流,通过流向、流速、流量细致表达和阐释协同主体间资源及实际利益关联协同活动,其中,可以把资源要素投入流看作成本流,公共服务私人利益及公共利益看作收益流,通过成本流、收益流两种形式刻画出各主体协同供给的 “资源—利益”循环流动基本框架。三是在“互联网+公共服务”网络化协同治理中,按照资源配置最优和公共服务利益产出最大的原则,构建“互联网+公共服务”网络化协同“集聚式”供给,即把同一公共服务活动业务领域主体承担的作业经营活动及其资源要素向系统内外若干供给优化高效率主体聚合,通过这些主体打造形成“互联网+公共服务”网络化协同主体间平台化、一体化和整体化供给运行模式,以及“资源—利益”流协同合作关系整体刻画图型。

(三)“互联网+公共服务”协同治理动力与竞合博弈均衡分析

在建立“资源—利益”流以表达不同供给环节、不同供给作用场域和不同供给主体等协同资源和利益流动关系的基础上,一方面,立足供给主体作业经营活动的各种作业活动流,分析判断不同主体间协同供给的抑制动力及驱动动力要素内容;另一方面,以收益和成本为分析工具,通过各供给主体“资源—利益”账户间的物流、信息流、资金流、业务流等作业经营流,以及流向、流速、流量的分析,明确各协同供给主体间的竞合博弈均衡关系。

这一阶段的主要内容归纳为:一是从系统内部和外部的驱动因素或者障碍因素出发,借助系统中各供给主体“资源—利益”账户间的物流、信息流、资金流、业务流等作业经营流,分析当采用“互联网+公共服务”网络化协同供给管理模式及技术时,其供给主体协同供给的资源配置机制、资源配置结构、供给产出分配结构、交易要素定价结构、资源要素交易方式和定价交易博弈均衡等对于“互联网+公共服务”网络化协同供给动力的作用和影响,进而进行“互联网+公共服务”网络化协同治理动力分析。二是借助各供给主体“资源—利益”账户间的物流、信息流、资金流、业务流等作业经营流型刻画,以及流向、流速、流量的分析,在采用“互联网+公共服务”网络化协同供给管理模式及技术时,分析资源要素基础条件、配置结构及方式、定价结构、定价博弈均衡和供给产出利益分配结构及方式等对于不同供给主体资源再投入和公共服务产出利益的影响,深入研判各协同主体间围绕 “互联网+公共服务”网络化协同供给管理的协同互动是否合理。

(四)“互联网+公共服务”协同治理调节策略分析与模式机制构建

“互联网+公共服务”网络化协同治理调节策略分析与模式机制构建突出强调的是:基于纵向公共服务供给作业活动环节流程性和横向不同环节不同供给主体功能分工两个层面,依据价值链理论、价值网络理论和整体治理理论,结合不同供给主体“资源—利益”关联关系和活动范畴,从政府、企业、社会组织到社会公众以及相关供给参与延展方形成的多元化主体协同供给调节和支持策略,最终形成对于“互联网+公共服务”网络化协同治理系统运行模式和机制的重塑和建构,以实现便捷高效、科学合理、共享共建的“互联网+公共服务”网络化协同治理系统平台化、一体化和整体化设计。

该阶段主要包括:一是基于“互联网+公共服务”网络化协同治理动力要素内容分析,定位在主体资源和利益分析起点,建构调节不同“资源—利益”主体协同关系强弱、协同内容多少、协同响应快慢的供给业务活动引导机制、资源配置机制、要素定价机制、激励约束机制和博弈信息对称等调节策略。二是针对“资源—利益”失衡的不同供给主体建构调节策略,需要基于“互联网+公共服务”网络化协同治理不同主体“资源—利益”均衡配置结论,研究设计调节“资源—利益”失衡的制度,包括公众参与机制、供需匹配机制和补偿机制,以及针对流量流速失衡的全程网络监测机制、预警机制和利益转移平衡策略。三是从“互联网+公共服务”协同治理功能定位、目标任务、资源基础条件、供给活动内容、重点任务、主体权责分工、主体协同关系流程等方面,研究包括由信息传导反馈共享机制、公众参与互动机制、政府引导支持机制、全域化透明监测机制、准入建设机会均等机制、资源转移平衡机制和软性社会资本策略等调节策略和机制。四是基于“互联网+公共服务”协同治理系统使命目标,不同主体协同供给任务单元、功能模式和“资源—利益”配置调节策略,在互联网和公共服务供给侧改革要求下,借助和依托互联网技术,构建面向社会公众公共服务领域,整合社会泛化资源。

结语

由于受到来自政治、社会、经济和技术等诸多因素的影响,当前“互联网+公共服务”网络化协同治理模型、体制机制都没有将复杂的供给主体、要素资源、协同关系、目标导向等协同要素进行有机整合,也没有很好地体现“互联网+公共服务”网络化协同治理的价值导向,也难以为该系统科学描述和分析提供有效的理论和实践支撑。为此,本文构建的“互联网+公共服务”网络化协同治理模型,尝试性地提出了“互联网+公共服务”网络化协同治理设计方法框架,为“互联网+公共服务”建设以协同为中心的供给质量及效率提升提供了一种可能操作的新方法思路,对于促进跨区域、跨主体、跨行业公共服务合作供给模式由“各自为战”到“协同发展”的转型具有积极意义。

注释:

①具体请参见:王媛媛.利用互联网推动城市社区文化建设路径探析[J].山西广播电视大学学报,2010(5);连君.数字化社区建设中的问题与对策研究[D].青岛:中国海洋大学,2014;王国华,骆毅.论“互联网+”下的社会治理转型[J].人民论坛·学术前沿,2015(10)。

②具体请参见:陶国根.大数据视域下的政府公共服务创新之道[J].电子政务,2016(2);刘霞.“互联网+”时代创新基层社会治理的思考[J].农业网络信息,2015(10);姚财福.深化行政体制改革营造“互联网+”发展的良好环境[J].世界电信,2015(8);周宇.上海市静安区石门二路智慧社区建设研究[D].大连:大连海事大学,2015。

③具体请参见:张立钢.面向房地产企业的智慧社区建设与运营研究[D].大连:大连理工大学,2014;邹磊,徐策.实施“互联网+”行动计划推动提质增效升级[J].宏观经济管理,2015(6);宁家骏.“互联网+”行动计划的实施背景、内涵及主要内容[J].电子政务,2015(6)。

④具体请参见:骆毅,王国华.利用“互联网+”实现协同治理机制创新的关键举措研究——以美国“公众专利评审”项目分析为例[J].情报杂志,2015(10);樊会文.互联网+的价值创造效应及其生成机理[J].工业经济论坛,2015(3);李天柱,等.互联网大数据创新的基础设施及其建设思路[J].技术经济,2015(7)。

参考文献:

[1]Hardy G,Johanson G.Characteristics and Choices of Public Access Internet Users in Victorian Public Libraries[J].Online Information Review,2003,27(5):344-358.

[2]Sarikas O D,Weerakkody V.Realising Integrated E-government Services:A UK Local Government Perspective[J].Transforming Government:People,Process and Policy,2007, 1(2):153-173.

[3]Abu-Shanab E.Antecedents of Trust in E-government Services:An Empirical Test in Jordan[J].Transforming Government:People,Process and Policy,2014, 8(4):480-499.

[4]McIvor R,McHugh M,Cadden C.Internet Technologies:Supporting Transparency in the Public Sector[J].International Journal of Public Sector Management,2002,15(3): 170-187.

[5]杨博文,黄恒振.复杂适应系统中的利益群体博弈——以公共组织系统为例[J].西南石油大学学报(社会科学版),2009(6).

[6][美]斯蒂芬·戈德史密斯,威廉·D.坎格斯.网络化治理:公共部门的新形态[M].孙迎春,译.北京:北京大学出版社,2008.

[7]Eva S rensen,Jacob Torfin.Making Governance Networks Democracy,Working Paper Series(No.1).Roskilde:Roskilde University,2004.

[8][美]高和·里兹维,陈雪莲.美国政府创新:观察和经验[J].经济社会体制比较,2009(6).

[9]李振华.基于复杂性的企业协同竞争机制研究[D].天津:天津大学,2005.

[10]张哲.基于产业集群理论的企业协同创新系统研究[D].天津:天津大学,2008.