《春秋傳》“母以子貴”辨正

2018-04-08高瑞傑

高瑞傑

提要: “母以子貴”最早見於《春秋公羊傳》,其所含義旨與同傳“子以母貴”截然異趣,故而歷代經學家對其意藴、真僞,聚訟不已。檢視儒經,可知其説並非向壁虚造;若以《春秋》三傳、三《禮》等經傳注參酌互證,以梳理其内在邏輯,則可發現,諸家所執一端,皆與其所謹守儒經原則息息相關,尤其與親親、尊尊、賢賢各有側重頗有關聯。《公羊傳》的處理方式將其置於一個動態的禮儀框架中,在經權之變的原則下,對妾母與嫡母都作了妥帖的安置,從而兼顧了親親、尊尊、賢賢的並存格局,具有因革損益的意藴。

關鍵詞:《春秋》三傳 喪服 母以子貴 文質論

一 “母以子貴”説法的提出

“母以子貴”的説法最早記載於《春秋公羊傳》隱公元年:

桓幼而貴,隱長而卑,其爲尊卑也微,國人莫知。隱長又賢,諸大夫扳隱而立之。隱於是焉而辭立,則未知桓之將必得立也。且如桓立,則恐諸大夫之不能相幼君也,故凡隱之立,爲桓立也。隱長又賢,何以不宜立?立適以長不以賢,立子以貴不以長。桓何以貴?母貴也。母貴則子何以貴?子以母貴。母以子貴。

何休注: 禮,妾子立,則母得爲夫人。夫人成風是也。[注]《春秋公羊傳注疏》卷一,十三經注疏整理本,北京大學出版社,2000年,頁13下—16上。

《公羊傳》以爲隱公與桓公雖同爲媵妾之子,但隱約存在“桓貴隱卑”的差别,根據周代嫡長子繼承制原則,“立子以貴不以長”,自然應該立桓公。其實關於周代繼統規則,公羊家有一詳細規定:

禮,嫡夫人無子,立右媵;右媵無子,立左媵;左媵無子,立嫡姪娣;嫡姪娣無子,立右媵姪娣;右媵姪娣無子,立左媵姪娣。質家親親,先立娣;文家尊尊,先立姪。嫡子有孫而死,質家親親,先立弟;文家尊尊,先立孫。其雙生也,質家據見立先生,文家據本意立後生。[注]《春秋公羊傳注疏》卷一,頁16上。

此一繼統法嚴格按照媵娣尊卑之差來確定立子順序,實際即建立於“子以母貴”的基礎上展開,以保證君位繼承制度的穩定。因爲母之尊卑貴賤在出嫁之始即已確定,這樣便可消除覬覦爭奪之心,王國維先生對此有精妙概括:

然所謂“立子以貴不以長,立適以長不以賢”者,乃傳子法之精髓,當時雖未必有此語,固已用此意矣。蓋天下之大利莫如定,其大害莫如爭。任天者定,任人者爭;定之以天,爭乃不生。故天子諸侯之傳世也,繼統法之立子與立嫡也,後世用人之以資格也,皆任天而不參以人,所以求定而息爭也。古人非不知“官天下”之名美於“家天下”,立賢之利過於立嫡,人才之用優於資格,而終不以此易彼者,蓋懼夫名之可藉而爭之易生,其敝將不可勝窮,而民將無時或息也。故衡利而取重,絜害而取輕,而定爲立子立嫡之法,以利天下後世;而此制實自周公定之。是周人改制之最大者,可由殷制比較得之。有周一代禮制,大抵由是出也。[注]《王國維全集》(八),杭州,浙江教育出版社,廣州,廣東教育出版社,2010年,頁306。

其對“立長立嫡”之觀察十分通徹,嫡長子繼承制與“子以母貴”原則相須而成,可謂是止爭息亂的重要保障。然而《公羊傳》在“子以母貴”後面又添一句“母以子貴”,便顯得十分突兀。《白虎通·爵》稱“子無爵父之義也”。[注]陳立《白虎通疏證》卷一,北京,中華書局,1994年,頁24。該書並引《禮記·中庸》“父爲大夫,子爲士,葬以大夫,祭以士。子爲大夫,父爲士,祭以大夫,葬以士”,以證明子不得爵父之義。又《春秋》桓公九年,紀季姜歸於京師。《公羊傳》曰“父母之於子,雖爲天王后,猶曰‘吾季姜’”,何休注“明子尊不加於父母”,[注]《春秋公羊傳注疏》卷五,頁110上。如此推論,爵母之義亦不可通;而且“子以母貴”與“母以子貴”也並不兼容,若可以“母以子貴”,實際上可能破壞“子以母貴”止爭息亂的功效。由是,范寧、洪邁、吕大圭、朱彝尊、王鳴盛諸儒皆批評其説啓篡奪之禍,[注]范寧曰:“以妾母爲夫人,是嫡庶可得而齊也。若此之類,傷教害義,不可强通者也。”見楊士勛《春秋穀梁傳注疏》序,北京大學出版社,2000年,頁11。洪邁於《容齋續筆·二傳誤後世》云:“《公羊》書魯隱公、桓公事,有‘子以母貴,母以子貴’之語,後世援以爲説,廢長立少,以妾爲后妃。如漢哀帝尊傅昭儀爲皇太太后,光武廢太子彊而立東海王陽,唐高宗廢太子忠而立孝敬者,亦不可勝數。”《容齋隨筆·續筆》卷二,北京,中華書局,2005年,頁240—241。吕大圭云:“公羊氏不曉其義,而有母以子貴之説,何休至以爲妾母得稱夫人,其説謬矣。”見氏著《春秋或問》卷一,文淵閣四庫全書本,157册,頁488下。朱彝尊引吕大圭説亦言:“《公羊》論隱、桓之貴賤,而曰‘子以母貴,母以子貴’,夫謂子以母貴可也,謂母以子貴可(轉下頁)劉逢祿則斷言此句爲漢儒僞造:[注](接上頁)乎?推此言也,所以長後世妾母陵僭之禍者,皆此言基之也。”見《經義考新校》卷一七○,上海古籍出版社,2010年,頁3104。另王鳴盛、迮鶴壽等人亦同此説,見王鳴盛《蛾術編》卷七,上海書店出版社,2012年,頁111。

漢世妃匹不正,建儲立后,皆以愛爭,隳其禮坊,因僭稱號,且配廟食。公羊經師欲其説之行,則於傳文“子以母貴”之下增之曰“母以子貴”,夫子既可以貴其母,何必云“子以母貴”乎?且是子尊得加於父母也。舜不王瞍、禹不王鯀,正也。商追元王、周追大王,皆以義起,非古也,不勝其敝也。《春秋》正其辭,曰“齊侯送姜氏”,曰“紀季姜歸於京師”,傳曰“葬從死者,祭從生者”,古志也。公羊經師曲學阿世,而猶存正誼,以示其説之不得已,故其羼入之傳灼然,其爲説亦必以適母在即稱夫人,紆譎其詞;又以士庶爲人君,母亦不得稱夫人,子不得爵命父母,自破其例,意微而顯也。[注]劉逢祿《春秋公羊經何氏釋例·後錄》卷一,《續修四庫全書》,129册,頁572上—下。字下點爲引者所加。

劉氏以爲此句因漢儒屈於勢術,以改篡傳注所致,此論或“受到中唐以降‘折衷三傳’之《春秋》學風的影響”,[注]曾亦《論劉逢祿〈春秋公羊解詁箋〉之“匡何”與“從〈穀〉”》,《雲南大學學報》2016年第2期。故其《解詁箋》明爲墨守,實則處處“匡何”、“從《穀》”,自亂家法,陳立、皮錫瑞等人即對其做法大爲不滿。[注]按: 陳立批評劉逢祿“反謂其俗師竄改,而牽涉《穀梁》之説,是自亂其家法矣”。見《公羊義疏》卷一,《續修四庫全書》,130册,頁15下。皮錫瑞則批評“劉氏必欲强改《公羊》,以合《穀梁》,謂《繁露》爲俗師竄改,殊嫌專輒”,見皮錫瑞《駁五經異義疏證》卷八,《續修四庫全書》,171册,頁229上。平心而論,若謂《公羊傳》毫無“母以子貴”之論,確實文過飾非,如:

隱公元年,秋,七月,天王使宰咺來歸惠公、仲子之賵。……《公羊傳》: 仲子者何?桓之母也。何以不稱夫人?桓未君也。

何休注: 據秦人來歸僖公、成風之襚,成風稱謚,今仲子無謚,知生時不稱夫人。[注]《春秋公羊傳注疏》卷一,頁22上,23上—下。

定公十五年,秋,七月,壬申,姒氏卒。《公羊傳》: 姒氏者何?哀公之母也。何以不稱夫人?哀未君也。

何休注: 據母以子貴,未逾年不稱公。[注]《春秋公羊傳注疏》卷二六,頁676下,677上。

九月,辛巳,葬定姒。《公羊傳》: 定姒何以書葬?未逾年之君也。有子則廟,廟則書葬。

何休注: 哀未逾年也。母以子貴,故以子正之。[注]《春秋公羊傳注疏》卷二六,頁677上—下。

上引可合爲兩條。隱公元年歸賵之事,據傳文言,仲子爲桓公母,惠公妾,因“桓未君”,母不得稱夫人,與成風相對,可推知若桓公即位爲君,則其妾母可得稱夫人。定公十五年,哀公爲“定公之妾子”,[注]《春秋公羊傳注疏》卷二六,頁676下。則姒氏爲定公之妾無疑,這裏“不稱夫人”,“有子則廟”,皆與其子是否即位爲君有關,可見“母以子貴”並非虚造。[注]按: 此疑古流風所及,直至今日亦有學人頗受影響,如鄒遠志先生即稱“經文没有涉及到庶子被立爲太子或諸侯王而加尊號於妾母的行爲,‘母以子貴’四字很可能是《公羊傳》在漢代書於竹帛之時被加入進去的衍文”。且引經僖公八年“用致夫人”,認爲《公羊傳》此處指“僖公之庶母成風”,其實傳文已明言“夫人何以不稱姜氏”,此處夫人指齊女聖姜無疑,此爲失檢所致,或誤摻和《穀梁》説,不足深辯。見鄒遠志《論“母以子貴”觀念在漢晉時代的合禮化》,《船山學刊》2012年第1期。而且,漢初便有人拿此條經文來指涉時政,《漢書·外戚傳上》載:

長公主日譽王夫人男之美,帝亦自賢之。又有曩者所夢日符,計未有所定。王夫人又陰使人趣大臣立栗姬爲皇后。大行奏事,文曰:“‘子以母貴,母以子貴。’今太子母號宜爲皇后。”帝怒曰:“是乃所當言邪!”遂案誅大行,而廢太子爲臨江王。[注]班固《漢書》卷九七上,北京,中華書局,1962年,頁3946。

景帝先立栗姬子劉榮爲太子,大行徵引《公羊傳》以請立栗姬爲后,可見其説於漢初即已流傳。或以爲此説“不是出於《公羊傳》之語,而是民間的流行俚語”,[注]鄒遠志《論“母以子貴”觀念在漢晉時代的合禮化》。竊以爲不然。《公羊傳》雖於景帝時方著於竹帛,[注]按: 戴宏序云:“子夏傳與公羊氏……至漢景帝時,公羊壽共弟子胡毋生乃著竹帛。”轉自《春秋公羊傳注疏》卷一徐彦疏序,頁4上。但其説在成書之前便已廣爲流傳,[注]參見吴濤《論西漢的〈穀梁〉學——兼論〈穀梁〉與〈公羊〉的升降關係》,復旦大學2007年博士論文,頁13—22,頁172。若其言出自民間俚語,景帝何必如此惱怒,可見大行所説必有經典依據。

然而問題是,若“得妾以其子”爲周代嗣法原則,那麽繼統法的穩定性將無法保證,且其與“子以母貴”截然異趣,如何能將其並存於禮法之中,背後藴含着怎樣的經學意藴,需要我們仔細辨析。

二 從妾母的喪服禮制看春秋時期的文質之變

如上所述,“母以子貴”與“子以母貴”若皆有存在理據,但事實上又相互牴牾,我們該如何解釋這一現象?回溯到春秋時,可以發現,各諸侯國立妾子爲繼承人的情形屢見不鮮。以魯國爲例,隱公、桓公、閔公、僖公、宣公、哀公、悼公等皆屬妾子即位,[注]按: 魯隱公爲子氏(《左傳》稱聲子)之子,惠公庶子;桓公爲仲子之子,《公羊》以爲桓公母亦爲媵,其與聲子尊卑差距甚小;閔公爲莊公夫人哀姜娣叔姜所生;僖公爲莊公妾成風所生,閔公庶兄;宣公爲僖公妾頃熊所生,文公異母弟(《左傳》、《史記》則認爲宣公是文公庶子,爲文公妾敬嬴所生);昭公爲襄公媵妾齊歸之子(按《左傳》載,昭公爲嫡母敬歸之娣齊歸之子所生,《穀梁》從之,不過何休以爲齊歸是“襄公嫡夫人”);哀公爲定公與妾杞國嬀氏所生;悼公爲哀公妾所生。另有魯莊公太子般,其母爲党氏之女所生,許爲夫人,但終未立,則爲庶子,等等。可見其事之泛濫。因爲血緣維繫下的宗族統治需要延續,在没有嫡子的情況下,妾子有時候亦得繼承王位,以延續統治。[注]按《公羊傳》隱公元年何休注:“男子年六十閉房,無世子,則命貴公子。將薨亦如之。”徐彦疏:“男子六十陽道閉藏,若仍無世子,其正夫人必無有生世子之理,故命貴公子以爲世子也。”此即爲妾子即位之條件。見《春秋公羊傳注疏》卷一,頁14下。但即使是這種情況,由於“嫡長子繼承制”存在,“母以子貴”也並不會得到大家普遍認可。妾者卑屬,不得體君,與夫君、女君可謂爲臣君關係,尊卑懸殊;妾子雖即位,仍要尊嫡母,妾母的地位並没有因此而有明顯變化,嫡庶不得廢,尊卑不可亂。這在喪服禮制上表現得尤爲明顯。

首先看夫對妾的服制。《儀禮·喪服》緦麻三月章:

貴臣。貴妾。傳曰: 何以緦也?以其貴也。

鄭注: 此謂公士大夫之君也。殊其臣妾貴賤而爲之服。貴臣,室老、士也。貴妾,侄娣也。天子諸侯降其臣妾,無服。士卑無臣,則士妾又賤,不足殊,有子則爲之緦,無子則已。[注]賈公彦《儀禮注疏》卷三三,北京大學出版社,2000年,頁726下。

據《喪服》載,天子、諸侯爲夫人應服齊衰期,於妾無服;大夫僅爲貴妾服緦麻,士則爲有子之妾服緦麻,無子亦不服,可見禮法對妾的輕視。《禮記·檀弓下》載:

悼公之母死,哀公爲之齊衰。有若曰:“爲妾齊衰,禮與?”公曰:“吾得已乎哉?魯人以妻我。”[注]按: 孔穎達《禮記正義》亦曰:“天子、諸侯爲妾無服,唯大夫爲貴妾服緦。”又有“天子、諸侯絶旁期,於妾無服,唯大夫貴妾緦”語。見《禮記正義》卷十,十三經注疏整理本,北京大學出版社,2000年,卷五七,頁1805上—下;卷一〇,頁358上。

天子、諸侯於妾無服,魯哀公卻爲其妾齊衰,有若不無譏諷地提出質疑,哀公只好以“魯人以妻我”來搪塞有若之疑,可見禮法之嚴,雖貴爲君主亦不敢肆意對抗。[注]按: 同樣的事還見於《左傳》哀公二十四年,公子荆之母嬖,將以爲夫人,使宗人釁夏獻其禮。對曰:“無之。”公怒曰:“女爲宗司,立夫人,國之大禮也,何故無之?”對曰:“周公及武公娶於薛,孝、惠娶於商,自桓以下娶於齊,此禮也則有。若以妾爲夫人,則固無其禮也。”公卒立之,而以荆爲太子,國人始惡之。可見“母以子貴”説在春秋時並未得到廣泛認可。見楊伯峻《春秋左傳注》(修訂版),北京,中華書局,2009年,頁1723。但與之相反,妾則當爲君服重。《儀禮·喪服》斬衰三年章:

妾爲君。傳曰: 君至尊也。

鄭注: 妾謂夫爲君者,不得體之,加尊之也,雖士亦然。

賈疏: 釋曰:“云‘不得體之,加尊之也’者,以妻得體之,得名爲夫;妾雖接見於夫,不得體敵,故加尊之,而名夫爲君,是以服斬也。云‘雖士亦然’者,案《孝經》,士言爭友,則屬隸不得爲臣。則士身不合名君,至於妾之尊夫,與臣爲異,是以雖士,妾得稱夫爲君,故云‘雖士亦然’也。”[注]《儀禮注疏》卷二九,頁643上—下。

此即明言夫與妾之關係實際爲君臣關係,妾不得稱“夫”而稱“君”,表達其不得體敵之意,且自天子以至於士之妾,爲夫君皆當服斬衰三年,並無等階差别,亦可見妾之卑微。[注]按: 妾爲女君(即君嫡妻)亦當服齊衰不杖期,傳曰:“何以期也?妾之事女君,與婦之事舅姑等。”反之,女君於妾則無服。鄭注言:“女君於妾無服,報之則重,降之則嫌。”《儀禮注疏》卷三一,頁677下。可見尊卑懸殊。

再看子與妾母制服情形。若此庶母非生母,則服制頗爲疏略。《儀禮·喪服》緦麻三月章載:“士爲庶母。《傳》曰: 何以緦也?以名服也。大夫以上爲庶母無服。”因有“母”之名,故士得爲其庶母服緦麻三月,但大夫以上則降,爲庶母無服。反之,庶母對君之子,服制則有提高。《儀禮·喪服》大功九月章:

大夫之妾爲君之庶子。

鄭注: 下《傳》曰:“何以大功也?妾爲君之黨服,得與女君同。”指爲此也。妾爲君之長子亦三年,自爲其子期,異於女君也。士之妾,爲君之衆子亦期。[注]《儀禮注疏》卷三二,頁702下。

從經傳可知,大夫之妾爲君之庶子服大功,妾爲君之長子同女君,亦服齊衰三年,(見齊衰三年章“母爲長子”下)士之妾,爲君之衆子同己子,服齊衰不杖期。對比之下,已可見其服制差等,尊卑不敵。

若妾子與其妾母之制服,此妾母爲生母的情形,則更爲複雜。若《禮記·内則》曰:“公庶子生,就側室。三月之末,其母沐浴,朝服見於君,擯者以其子見。”鄭注曰:“人君尊,雖妾不抱子。”[注]《禮記正義》卷二八,頁1010上。人君尊貴,從一出生妾子便須與妾母保持距離。就其服制而言,有幾層分殊,若妾子不爲父後,根據不同階層,因其父在否而判斷是否需壓降。《儀禮·喪服》緦麻三月章鄭注曰:

君卒,庶子爲母大功。大夫卒,庶子爲母三年也。士雖在,庶子爲母皆如衆人。[注]《儀禮注疏》卷三三,頁725上。又《儀禮·喪服》齊衰三年章“慈母如母”下鄭注曰:“大夫之妾子,父在爲母大功,則士之妾子爲母期矣。父卒則皆得伸也。”與此略同。見《儀禮注疏》卷三○,頁654上。

《儀禮·喪服·記》云:“君之所不服,子亦不敢服也。”天子諸侯絶旁期,因此得“絶服庶子、庶婦,不服妾,故公子不敢服其母”,[注]張錫恭《喪服鄭氏學》卷一〇“公之庶昆弟、大夫之庶子爲母、妻、昆弟”條,《續修四庫全書》,96册,頁340上。又《喪服·記》賈疏曰:“士之妾子,父在爲母期,大夫之妾子,父在爲母大功,則諸侯妾子父在小功,是其差次。”即若父在,士之妾子爲母杖期,大夫之妾子爲母大功,諸侯之妾子爲母小功。諸侯之公子服之與否,似與張氏略異,實則此處僅差以公子“練冠麻衣”比類小功布言之,非實有小功服。傳曰:“君之所不服,子亦不敢服也。”已明其義。見《儀禮注疏》卷三三,頁734上—下。即君在,庶子爲其母無服;父卒則得爲母大功。大夫之庶子,父在爲母大功,父没可得服三年。此亦本自大功九月章:

公之庶昆弟、大夫之庶子爲母、妻、昆弟。傳曰: 何以大功也?先君餘尊之所厭,不得過大功也。大夫之庶子,則從乎大夫而降也。父之所不降,子亦不敢降也。

鄭注: 公之庶昆弟,則父卒也。大夫之庶子,則父在也。其或爲母,謂妾子也。言從乎大夫而降,則於父卒如國人也。昆弟,庶昆弟也。[注]《儀禮注疏》卷三二,頁701上。

經言公之庶昆弟,則必然指父卒後情形,與大夫庶子於父在時爲母服喪均爲大功九月,因國君雖亡,但其國尚在,餘尊所厭,公子亦不得伸至齊衰,而僅得服大功九月。[注]賈疏言:“公之庶昆弟,以其公在爲母、妻厭,在五服外;公卒猶爲餘尊所厭,不得過大功。”甚確。見《儀禮注疏》卷三二,頁701下。《儀禮·喪服·記》又曰:

公子爲其母,練冠,麻,麻衣縓緣。……皆既葬除之。

鄭注: 公子,君之庶子也。其或爲母,謂妾子也。……練冠而麻衣縓緣,三年練之受飾也。《檀弓》曰:“練,練衣黃裏、縓緣。”諸侯之妾子厭於父,爲母不得伸,權爲制此服,不奪其恩也。[注]《儀禮注疏》卷三三,頁733上。

公子爲其母所服喪冠亦因厭於父而不得伸,只得服“練冠”等,權制此服,以厎豫父心。大夫爲貴妾服緦,庶子亦從而降服大功,至父卒後方得服齊衰三年。可見其父爵位不同、父在與否,皆對妾子伸母子之恩有所影響,妾子受父尊所厭,不得盡釋親倫。另一種情形,若妾子爲父後,《儀禮·喪服》緦麻三月章載:

庶子爲父後者爲其母。《傳》曰: 何以緦也?傳曰: 與尊者爲一體,不敢服其私親也。然則何以服緦也?有死於宫中者,則爲之三月不舉祭,因是以服緦也。

賈疏: 云“與尊者爲一體”者,父子一體,如有首足者也。云“不敢服其私親也”者,妾母不得體君,不得爲正親,故言私親也。云“然則何以服緦也”,又發此問者,前答既云不敢服其私親,即應全不服,而又服緦,何也?答曰“有死於宫中者,則爲之三月不舉祭,因是以服緦也”者,云有死宫中者,縱是臣僕死於宫中,亦三月不舉祭,故此庶子因是爲母服緦也。有死即廢祭者,不欲聞凶人故也。[注]《儀禮注疏》卷三三,頁725上—下。

賈疏所言,即君可爲其妾母服緦麻,也僅僅是以其不妨礙大局爲前提,亦可窺妾母地位之卑微。[注]萬斯同曰:“由是觀之,古人抑妾母以緦麻者,專爲祖宗之祀事爾。蓋私親固在所當服,而祀事尤在所當嚴。倘因一己之私親,致廢三年之常祀,人子之心,其安之否耶?”見氏著《羣書疑辨》卷二。此論明辯妾子爲後,不當廢三年常祀,而爲妾母服私親之喪。《續修四庫全書》,1145册,頁490下。爲人後者與尊者一體,即決定其與妾母身份已然懸隔,爲妾母服喪爲順其私情,故必須屈從於尊尊之下。

針對國君是否爲其妾母服喪,《儀禮》亦有某種分殊。再看緦麻三月章,“庶子爲父後者爲其母”。賈疏曰:

向來經傳所云者,據大夫士之庶子承後法。若天子諸侯庶子承後,爲其母所服云何?案《曾子問》云:“古者天子練冠以燕居。”鄭云“謂庶子王爲其母”無服。案《服問》云:“君之母非夫人,則羣臣無服,唯近臣及僕驂乘從服,唯君所服服也。”注云:“妾先君所不服也。禮庶子爲後,爲其母緦。言唯君所服,申君也。《春秋》之義,有以小君服之者,時若小君在,則益不可。”據彼二文而言。《曾子問》所云據小君在,則練冠五服外。《服問》所云,據小君没後,其庶子爲得申,故鄭云申君,是以引《春秋》之義。母以子貴。若然,天子諸侯禮同,與大夫士禮有異也。[注]《儀禮注疏》卷三三,頁725下—726上。

此處所引述表明,針對天子諸侯是否要爲其妾母服喪的問題,鄭玄在《禮記·曾子問》與《禮記·服問》裏給出的答案顯然不同。《曾子問》稱“古者天子練冠以燕居”,鄭玄云“庶子王爲其母”無服,參酌本章,可知“庶子爲父後者爲其母”緦麻三月僅爲“大夫士之庶子承後法”。但《服問》鄭玄又注:“禮庶子爲後,爲其母緦。言唯君所服,申君也。”即隱含此章又可適用於天子諸侯。賈疏之意,《曾子問》所言爲小君在之情形,《服問》所言爲小君没後妾子“其情得伸”之情形,以小君在否調和二説。但“婦人無專制之事”,嫡不厭妾,故其理未通,張錫恭辨之甚明。[注]《喪服鄭氏學》卷一四“庶子爲父後者爲其母”條:“婦人無專利之事,不厭其子者,亦不厭其妾矣。”頁441上。孔穎達引皇侃疏曰:

皇氏云:“若適小君没則得伸。若小君猶在,則其母厭屈,故練冠也。所以不同大夫士爲後著緦服,必練冠者,以大夫士爲母本應三年,以爲後厭屈,故降服緦麻。王侯庶子爲母本練冠,故今還(應)練冠,此乃異代之法。”按《喪服》緦麻章云:“庶子爲後、爲其母緦。”鄭注《服問》云:“庶子爲後、爲其母緦。”則是周法,天子、諸侯、大夫、士,一也。凡言古者,皆據今而道前代,此經既云古者天子爲其母,則是前代可知也。[注]《禮記正義·曾子問》卷一八,頁691上。

推孔疏之意,天子諸侯是否得爲其妾母服喪,乃異代之禮變。《服問》爲妾子爲後得爲其母服緦,自天子以至於士,此乃周制;而《曾子問》云“古者天子練冠”,明爲前代之制,天子諸侯與大夫士之禮異。不過,依本經而言,此章所言應指“天子、諸侯之禮明明與大夫、士同也”,[注]《喪服鄭氏學》卷一四“庶子爲父後者爲其母”條,頁440上。即皆爲其母服緦麻三月。傳曰:“與尊者爲一體,不敢服其私親也。”即爲人後者不敢以服私親廢正尊之祭,制爲緦麻,明類於厭而非厭,故不得援屈厭之禮而“伸其私情”。[注]按: 個中精微之處,張錫恭辨之甚明。參見氏著《喪服鄭氏學》卷一四“庶子爲父後者爲其母”條,頁436上—444上。

然而反之,妾母爲妾子,因其不得體君,則得伸恩。齊衰不杖期章曰:

公妾、大夫之妾爲其子。傳曰: 何以期也?妾不得體君,爲其子得遂也。

鄭注: 此言二妾不得從於女君尊降其子也。女君與君一體,唯爲長子三年,其餘以尊降之,與妾子同也。

賈疏: 傳嫌二妾承尊應降,今不降,故發問。答云“妾不得體君爲其子得遂也”者,諸侯絶旁期,爲衆子無服,大夫降一等,爲衆子大功。其妻體君,皆從夫而降之,至於二妾賤,皆不得體君,君不厭妾,故自爲其子得伸,遂而服期也。[注]《儀禮注疏》卷三一,頁678下,679上。

此處指出,天子諸侯絶旁期,故爲衆子無服,夫人與君同體,亦從而無服;大夫降一等,服大功,其夫人亦從而服大功。但妾賤,無從夫之義,反而得爲其子伸恩。因此,妾爲其妾子服喪其實與妾爲君服喪結果相似,自天子以至於士之妾,皆得爲其子服齊衰不杖期。

另外,《儀禮》中還有一類“慈母如母”,即大夫、士可爲其慈母服齊衰三年,《儀禮·喪服》齊衰三年章云:

傳曰: 慈母者何也?傳曰:“妾之無子者,妾子之無母者,父命妾曰:‘女以爲子。’命子曰:‘女以爲母。’”若是,則生養之,終其身如母。死則喪之三年如母,貴父之命也。

鄭注: 此主謂大夫士之妾,妾子之無母,父命爲母子者。其使養之,不命爲母子,則亦服庶母慈己之服可也。[注]《儀禮注疏》卷三○,頁654上。

此處服制僅針對大夫、士而言,所稱慈母,雖與妾子無血緣關係,卻可服三年之喪,皆因其爲“父命之”,“貴父之命”而已,實無對妾母地位之彰顯。[注]按: 《儀禮》所言慈母可分爲三類,《喪服傳》齊衰三年章、小功章及《禮記·曾子問》所言“慈母”指涉皆不同,但其地位均不甚高。參見趙翼《陔餘叢考》卷三,《鄭康成注慈母之誤》,上海古籍出版社,2011年,頁56—57。又如小功五月章:

君子子爲庶母慈己者。傳曰: 君子子者,貴人之子也,爲庶母何以小功也?以慈己加也。

鄭注: 君子子者,大夫及公子之適妻子。云君子子者,則父在也。父没,則不服之矣。以慈己加,則君子子亦以士禮爲庶母緦也。[注]《儀禮注疏》卷三三,頁720上—下。

前文已述,士爲庶母服緦麻三月,大夫以上爲庶母無服。而此處君子子(大夫及公子之嫡妻子)卻得爲庶母慈己者服小功五月,雖因“慈己”而加服,但背後秉持的卻是“大夫爲貴妾緦”的原則,因父之所服,其子亦不敢不服,故可加至小功服。[注]按: 徐乾學曰:“此條之傳不言爲慈己服,而言爲慈己加,則是本服應緦,因慈己而加至小功耳。蓋禮,大夫爲貴妾緦,則子從父服,亦應爲庶母緦。其異於士者,士則不論父子之貴妾、賤妾,皆視爲庶母而服緦,大夫之子則必父之貴妾乃服緦,而賤妾則竟無服耳。”明言子從父而服之義。見《讀禮通考》卷一四,文淵閣四庫(轉下頁)鄭注言此服制爲父在之時,“父没,則不服之矣”,賈疏言:“以其無餘尊,雖不服小功,仍服庶母緦麻也,如士禮。”[注](接上頁)全書本,112册,頁343上—下。又褚寅亮曰:“注意以此服雖因慈己而加,而三母實是大夫之禮,父没則三母之禮亦無,故仍服爲庶母本服之緦。”與徐説同。可見君子子爲慈母服,仍非純出於親親之恩,而只是從父之義。見《儀禮管見》卷中之五,《續修四庫全書》,88册,頁444下。[注]《儀禮注疏》卷三三,頁721上。亦是從父之義而服。而且,若天子諸侯對其慈母,則無服。《禮記·曾子問》曰:

子游問曰:“喪慈母如母,禮與?”孔子曰:“非禮也。古者男子外有傅,内有慈母,君命所使教子也,何服之有?昔者魯昭公少喪其母,有慈母良,及其死也,公弗忍也,欲喪之。有司以聞曰:‘古之禮,慈母無服。今也君爲之服,是逆古之禮而亂國法也。若終行之,則有司將書之,以遺後世,無乃不可乎?’公曰:‘古者天子練冠以燕居。’公弗忍也,遂練冠以喪慈母。喪慈母自魯昭公始也。”

鄭注: 此指謂國君之子也。大夫、士之子,爲庶母慈己者服小功,父卒乃不服。[注]《禮記正義》卷一八,頁688下—689上。

此處有司稱“慈母無服”,雖與《喪服》未盡相合,但若如鄭注所言僅就“國君之子”而論,則昭公作爲國君卻爲其慈母服“練冠”之喪,顯然悖逆禮法。[注]按《左傳》昭公十一年載:“九月,葬齊歸,公不慼。晉士之送葬者,歸以語史趙。史趙曰:‘必爲魯郊。’侍者曰:‘何故?’曰:‘歸姓也,不思親,祖不歸也。’叔向曰:‘魯公室其卑乎!君有大喪,國不廢蒐;有三年之喪,而無一日之慼。國不恤喪,不忌君也;君無慼容,不顧親也。國不忌君,君不顧親,能無卑乎?殆其失國。’”楊伯峻《春秋左傳注》,頁1326—1327。齊歸爲昭公生母,其大殮卻無戚容,昭公看似有不忍之心於其慈母,備極人情,但對其生母卻寡恩至此,其親疏緩急,有悖人倫。上文所述往來服制,可製表如下:

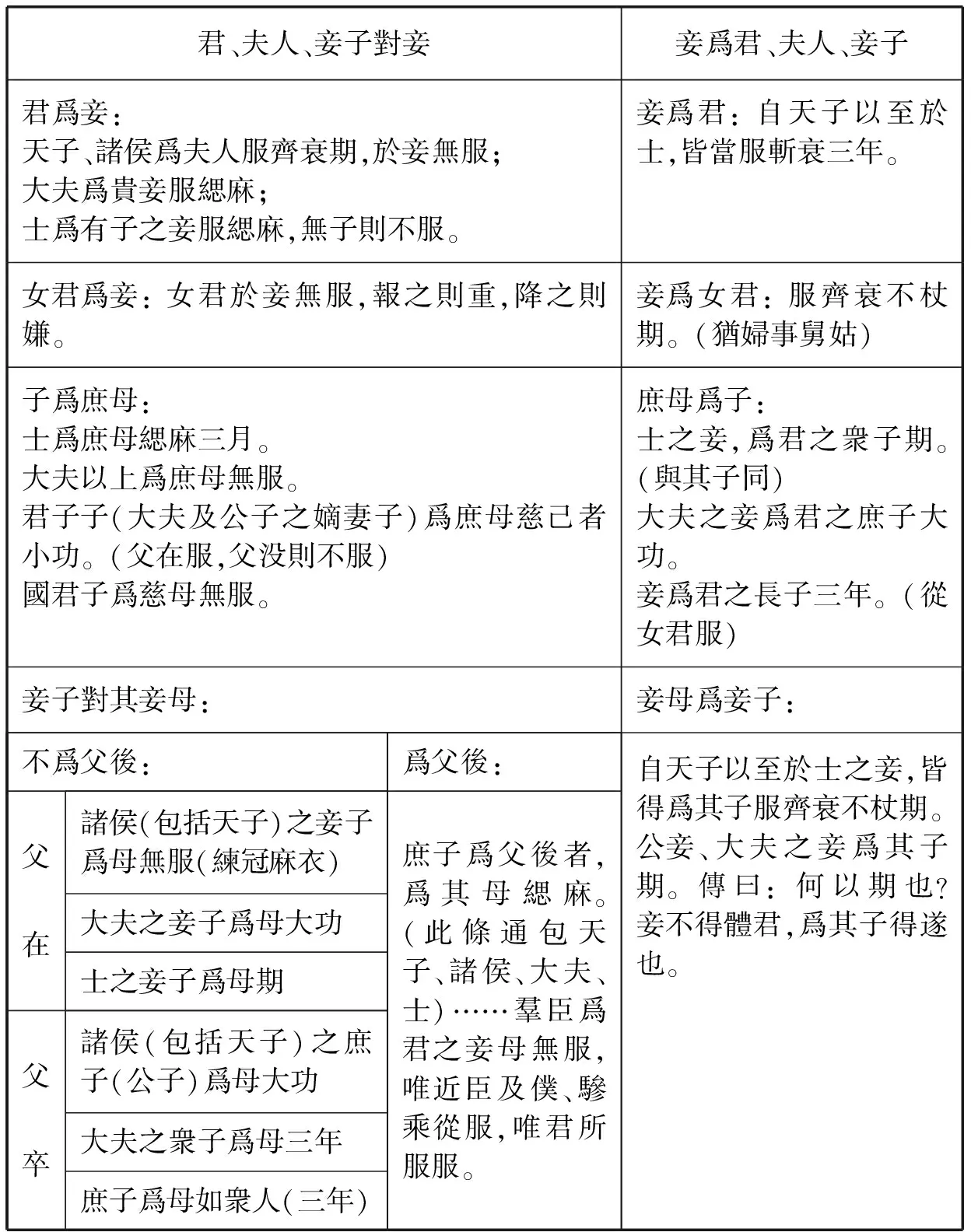

君、夫人、妾子對妾妾爲君、夫人、妾子君爲妾: 天子、諸侯爲夫人服齊衰期,於妾無服;大夫爲貴妾服緦麻;士爲有子之妾服緦麻,無子則不服。妾爲君: 自天子以至於士,皆當服斬衰三年。女君爲妾: 女君於妾無服,報之則重,降之則嫌。妾爲女君: 服齊衰不杖期。(猶婦事舅姑)子爲庶母: 士爲庶母緦麻三月。大夫以上爲庶母無服。君子子(大夫及公子之嫡妻子)爲庶母慈己者小功。(父在服,父没則不服)國君子爲慈母無服。庶母爲子: 士之妾,爲君之衆子期。(與其子同)大夫之妾爲君之庶子大功。妾爲君之長子三年。(從女君服)妾子對其妾母: 妾母爲妾子: 不爲父後: 父 在諸侯(包括天子)之妾子爲母無服(練冠麻衣)大夫之妾子爲母大功士之妾子爲母期父 卒諸侯(包括天子)之庶子(公子)爲母大功大夫之衆子爲母三年庶子爲母如衆人(三年)爲父後: 庶子爲父後者,爲其母緦麻。(此條通包天子、諸侯、大夫、士)……羣臣爲君之妾母無服,唯近臣及僕、驂乘從服,唯君所服服。自天子以至於士之妾,皆得爲其子服齊衰不杖期。公妾、大夫之妾爲其子期。傳曰: 何以期也?妾不得體君,爲其子得遂也。

上表雖然十分粗略,遠未能涵蓋妾與屬親全部施報服制,[注]按: 鄭珍即歸納曰:“按經於爲妾者之服,‘斬衰章’出‘妾爲君’,與女君(轉下頁)但就其與君、夫人、妾子之服制關係而論,妾母地位之卑微,已確然無疑。然而,從現實角度看,“喪慈母自魯昭公始”,説明當時情勢,國君爲慈母當有服,故子游有此疑惑。而且,對妾母之祭祀,禮經也透露出一些折衷意涵。《禮記·喪服小記》又曰:[注](接上頁)爲夫同。‘大功章’傳發‘妾爲君之黨服得與女君同’之例,則君黨一從女君而服可知。‘不杖期章’出‘公妾以及士妾爲其父母’,記發‘凡妾爲私兄弟如邦人’之例,則得遂其私親一同衆人可知。故經不必具列,而妾服已全矣。其‘不杖期章’出‘公妾、大夫之妾爲其子’者,因公子、大夫之子皆爲母大功,公子父在且不敢爲母服,嫌母爲其子亦然。又,公與大夫之妻並從夫以尊降,君夫人於衆子無服,大夫妻爲衆子大功,妾從女君,嫌爲其子亦與之同,故特出以明之。不言士者,士之妾子,其母子相爲,自從通例,不嫌也。其‘大功章’出‘大夫之妾爲君之庶子’,‘殤小功章’出‘大夫之妾爲庶子之長殤’,‘小功章’出‘大夫之妾爲庶子適人者’,以既爲其子從本服期,不與女君同,嫌爲他妾之子女亦然。故又並出之,以明但非己子,女君以尊降者,妾亦從女君也,皆所以決嫌疑、别同異也。”見鄭珍《儀禮私箋》卷四,《續修四庫全書》,93册,頁289上—下。雖然其歸納諸例仍待進一步擴充,但已揭橥此中複雜之處。擬專文討論。

慈母與妾母,不世祭也。

鄭注: 以其非正。《春秋傳》曰:“於子祭,於孫止。”[注]《禮記正義》卷三三,頁1145上。

此《春秋傳》指《穀梁傳》,見於《春秋》隱公五年,九月,考仲子之宫。《穀梁傳》曰:

考者何也?考者成之也,成之爲夫人也。禮: 庶子爲君。爲其母築宫,使公子主其祭也。於子祭,於孫止。仲子者,惠公之母,隱孫而修之,非隱也。

范寧注: 公當奉宗廟,故不得日(自)主也。公子者,長子之弟及妾之子。[注]《春秋穀梁傳注疏》卷一,頁23下—24上。

《穀梁傳》以爲庶子爲君,可爲其妾母築宫,但須令其庶子侄輩主祭,且祭不過二代而已。[注]按: 隱公五年何休解詁亦曰:“不就惠公廟者,妾母卑,故雖爲夫人,猶特廟(轉下頁)這裏《禮記》和《春秋傳》就産生了某種調和,一方面允許對妾母立廟祭祀,另一方面又嚴格限制主祭之人及祭祀時段,以防止對妾母尊崇過高。不過,《穀梁傳》即使允許爲妾母築宫立廟,但似乎仍然對國君尊其妾母爲夫人的舉動頗有微詞。[注](接上頁)而祭之。禮,妾廟子死則廢矣。”《春秋公羊傳注疏》卷三,頁57上。此論當爲《公》、《穀》之通旨,應無疑義。[注]按: 鍾文烝補注:“生而加夫人之稱,曰‘用致夫人’,没而有夫人之廟,曰‘考仲子之宫’,皆譏辭也。”其將爲妾母立廟與僖公八年“用致夫人”相提並論,可見“妾母立爲夫人”爲穀梁家所不與,一以貫之。見《春秋穀梁經傳補注》卷二,北京,中華書局,1996年,頁43。於是就出現這樣一種情況: 爲了君權能萬世一系延綿下去,在無嫡子的情況下,有時候不得不立庶子;[注]按: 如《儀禮·喪服傳》所言:“大宗者,尊之統也。大宗者,收族者也,不可以絶。故族人以支子後大宗也。”大宗不可絶,此爲宗法社會之原則。見《儀禮注疏》卷三○,頁668上。但同時又要在維護嫡庶之防的背景下,不斷壓制妾母的地位,以實現政權穩定交替。

但春秋以降,綱常解紐,喪服禮制爲維護宗法制度穩定,有些方面過分注重尊尊之道,顯然不合時宜;孝子爲君,親親之情卻受到壓制,難免逆反。《穀梁傳》於此時仍恪守“妾子不得尊妾母”之道,顯然“失之迂”。[注]王應麟稱:“穀梁失之迂,崔伯直之言也。”見《困學紀聞》卷六,上海古籍出版社,2008年,頁785。《春秋》寓褒貶賞罰於筆削之中,因此,一方面仍要對“以妾爲妻”的行爲予以譏刺,以捍衛禮法之正;另一方面,又須對大量“母以子貴”的現象有所認可,以損文益質,重建王道。承認“妾子立爲君,母得稱夫人”,便是其禮法上的重大轉變,此一轉變於魯僖公時便已開始,[注]吕大圭即言“妾母爲夫人,自僖公始也”。見氏著《春秋或問》卷一一,頁592下。又鍾文烝亦曰:“自成風以前,妾母無爲夫人者,故隱母聲子、桓母仲子、閔母叔姜卒葬皆不見經也。”《春秋穀梁經傳補注》卷一,頁351下。其妾母成風薨葬,書:

文公四年,冬,十有一月,壬寅,夫人風氏薨。

文公五年, 春,王正月,王使榮叔歸含且賵。

三月,辛亥,葬我小君成風。王使毛伯來會葬。

文公九年,秦人來歸僖公、成風之禭。[注]《春秋穀梁傳注疏》卷一〇,頁189上,190下;卷一一,頁200上。

這裏無論是成風薨、葬辭例,還是王歸含、賵,諸侯歸襚之禮節,皆爲夫人之禮,[注]按: 夫人薨葬例,如成公夫人、襄公之嫡母繆姜薨,襄公九年,五月,辛酉,夫人姜氏薨。秋,八月,癸未,葬我小君繆姜。與成風薨葬辭例同,可見其身份已同夫人。又何休言“禮不賵妾”(《春秋公羊傳注疏》卷一,頁26下),此處“歸賵”,明以成風爲夫人。故何休在傳“母以子貴”下注“禮,妾子立,則母得爲夫人。夫人成風是也”,不爲無據。可見“妾母爲夫人”之實。雖然隱公時天王亦使人來歸桓公妾母仲子之賵,但其並未稱謚號,妾母得稱謚號,亦自成風始。[注]按: 隱公元年“天王使宰咺來歸惠公、仲子之賵”,徐彦起例“凡《春秋》之義,妾子爲君者,其母得稱謚,即文公九年冬‘秦人來歸僖公成風之禭’是也”,即以成風爲例,可見其實。見《春秋公羊傳注疏》卷一,頁23上。因此可以説,西周以降“子以母貴”説當爲常態,而“母以子貴”則爲新制。王暉在《古文字與商周史新證》中指出:

周代的宗法制度是建立在血緣宗族關係之上的君位繼承法,要實行這種君位繼承法,首先必須嚴格區别嫡庶關係。……漢儒所説的“子以母貴,母以子貴”(《公羊傳》隱公元年),前對後錯。“子以母貴”確實符合西周春秋時代的宗法制,而“母以子貴”則是戰國以來宗法制度的崩潰、中央集權逐漸形成之後的現象,並不符合周代宗法制的要求。[注]王暉《古文字與商周史新證》,北京,中華書局,2003年,頁209。

其説所言歷史分期雖稍嫌僵化;但敏鋭地看出“子以母貴”與“母以子貴”爲春秋戰國時期宗法社會嬗變之表徵,實屬難得。

又從經學角度視之,孔子目睹周道衰弛,禮壞樂崩,尊尊之道流於陳文,親親之義無法施展,天命有所改作,故欲托魯以輔新命,而制作《春秋》。《史記·太史公自序》曰:

上大夫壺遂曰:“昔孔子何爲而作《春秋》哉?”太史公曰:“余聞董生曰:‘周道衰廢,孔子爲魯司寇,諸侯害之,大夫壅之。孔子知言之不用,道之不行也,是非二百四十二年之中,以爲天下儀表,貶天子,退諸侯,討大夫,以達王事而已矣。’子曰:‘我欲載之空言,不如見之於行事之深切著明也。’夫《春秋》,上明三王之道,下辨人事之紀,别嫌疑,明是非,定猶豫,善善惡惡,賢賢賤不肖,存亡國,繼絶世,補敝起廢,王道之大者也。”[注]《史記》卷一三○,北京,中華書局,2013年,頁3975。

《春秋》寓褒貶治亂之法,制文質相勝之道,謹守禮法乃是基石,故而嫡庶之别、尊卑之差自不可亂。如《公羊傳》僖公三年陽穀之會諸侯盟約規定:“無障谷,無貯粟,無易樹子,無以妾爲妻。”[注]《春秋公羊傳注疏》卷一〇,頁245下。《孟子·告子下》亦記載:“五霸,桓公爲盛。葵丘之會諸侯,束牲、載書而不歃血。初命曰:‘誅不孝,無易樹子,無以妾爲妻。’”見朱熹《四書章句集注》,北京,中華書局,1983年,頁344。《穀梁傳·僖公九年》曰:“讀書加於牲上,壹明天子之禁,曰: 毋雍泉,毋訖糴,毋易樹子,毋以妾爲妻,毋使婦人與國事。”《春秋公羊傳注疏》卷八,頁146上。上引三書於細節上雖有差異,但在嫡庶上立場十分一致,就是“無易樹子,無以妾爲妻”。特别强調嫡庶之别,亦可謂當時諸侯盟約之共識。對妾位的壓制,還是爲了强調嫡庶之正,以消弭爭奪。但若仍仿周制,妾子即位,妾母不會因此而立爲夫人,親親之恩未得以宣洩,人子之情,豈有所安?此既有悖於常理,也未合《春秋》損文益質之義。[注]參看黃銘《從喪服制度看儒家的親情——以母子之情爲中心》,《哲學門》第十五卷第一册,北京大學出版社,2014年,頁119—133。於是,“母以子貴”的原則亦不斷被提出,並增飾其合法性,以期與“子以母貴”抗衡。歷代經學家亦對此各執一端,聚訟不已,其所持守理據各有意藴,須仔細辨析。

三 二説之爭鋒及公羊家之調和

此間爭議之激烈,我們從許慎和鄭玄之論辯,或可一窺。許慎《五經異義》:

妾母之子爲君,得尊其母爲夫人不?《春秋公羊》説:妾子立爲君,母得稱夫人,故上堂稱妾,屈於嫡;下堂稱夫人,尊行國家。父母者,子之天也,子不得爵命父母,則士庶起爲人君,母亦不得稱夫人。[注]按: 其次序本作“則士庶起爲人君,母亦不得稱夫人。父母者,子之天也,子不得爵命父母,……至於妾子为君,爵其母者,以妾本接事尊者,有所因也”,據孔廣林所改。見皮錫瑞《駁五經異義疏證》卷八,中華書局,頁226上。字下點爲引者所加。另淩曙《公羊禮疏》轉引此一材料不誤,見氏著《春秋公羊禮疏》卷一,《續修四庫全書》,129册,頁339下—340上。至於妾子为君,爵其母者,以妾本接事尊者,有所因也。《穀梁》説: 魯僖公立妾母成風爲夫人,入宗廟,是子而爵母也。以妾爲妻,非禮也。古《春秋左氏》説: 成風得立爲夫人,母以子貴,禮也。謹案《尚書》: 舜爲天子,瞽瞍爲士,明起於匹庶者,子不得爵父母也。至於魯僖公本妾子,尊母成風爲小君,經無譏文,《公羊》、《左氏》義是也。

鄭玄駁曰:

《禮·喪服》:“父爲長子三年,以將傳重故也;衆子則爲之周,明無二適(嫡)也。”女君卒,貴妾繼室,攝其事耳,不得復立爲夫人。魯僖公妾母爲夫人者,乃緣莊公夫人哀姜有殺子般、閔公之罪,應貶故也。近漢吕后殺戚夫人及庶子趙王,不仁,廢不得配食,文帝更尊其母薄后,非其比耶?妾子立者,得尊其母,禮未之有也。[注]皮錫瑞《駁五經異義疏證》卷八,頁226上—下。

許慎從《公羊》、《左氏》立場,贊成“母以子貴”;鄭玄從《穀梁》角度,反對妾子尊其妾母。兩派之中,許慎、何休、杜預、孔穎達、陳立、朱大韶、龔自珍、皮錫瑞等人主張“母以子貴”;而鄭玄、胡安國、[注]胡安國曰:“聖人以爲諸侯不再娶,於禮無二適,孟子入惠公之廟,仲子無祭享之所,爲别立宫以祀之,非禮也。故因其來而正名之曰‘仲子之賵’,因其考宫而正名之曰‘仲子之宫’,而夫人衆妾之分定矣。”見胡安國《春秋胡氏傳》卷二,杭州,浙江古籍出版社,2010年,頁21。惠士奇、[注]惠士奇《春秋説》曰:“《春秋》,正名之書也。母以子貴,妾不得體君,故於宰咺及秦人之來賵襚也,書曰‘惠公仲子’,‘僖公成風’。母以子氏,其名正矣。禮,賵人之母則可,賵人之妾不可。《穀梁》正論,雖聖人復起,不能易也。”轉引自朱大韶《春秋傳禮徵》卷一,《續修四庫全書》,128册,頁2下。莊存與、[注]莊存與曰:“是故至尊在,不敢伸其私尊。公爲惠公之後,義不得主聲子之喪,臨聲子之祭,況仲子乎?……古之人繼世以立諸侯,妻妾之名,適庶之辨,嚴如君臣。君父所命則禮如適,明於憂患與故,子子孫孫長世有道,守之而弗敢犯也。”見莊存與《春秋正辭》卷三,上海古籍出版社,2014年,頁76—77。劉逢祿、陳壽祺、淩曙、廖平等反對“母以子貴”。[注]按: 其餘諸説詳見《駁五經異義疏證》卷八,頁226上—229上。需要指出的是,各家或從許、或從鄭,而理由大多以三傳及《禮經》所載爲據。

首先從三傳角度討論,《公羊》説實際有兩層分殊: 若士庶爲人君,不得爵其父母,因須遵守“子不得爵命父母”之義;但若是妾子繼統,而爵命其妾母,則因妾地位低下,“本接事尊者”,故可爵之。此種解決思路,既考慮到尊卑倫序之狀態,又深明妾子爲君欲尊其生母之義,可謂圓融。但鄭玄以爲須謹守“無二嫡”之義,若人君得尊其妾母,則嫡母如何處之?妾既地位低下,但“攝其事”而已,何得復立爲夫人?且子因親親之恩欲尊其妾母,然爵母本身又是以尊臨卑之舉,推親親以害尊尊,於禮未合。[注]按《穀梁傳》文公二年傳文曰:“君子不以親親害尊尊,此《春秋》之義也。”《春秋穀梁傳注疏》卷一〇,頁186下。正如東晉江虨所言:

當春秋時,庶子承國,其母得爲夫人。不審直子命耶,故當告於宗廟,以先君之命命之耶?竊見詔書,當臨軒拜授貴人爲皇太妃。今稱皇帝册命命貴人,斯則子爵母也。貴人北面拜受,斯則母臣子也。天尊地卑,名位定矣,母貴子賤,人倫序矣,雖欲加崇貴人而實卑之,欲顯明國典而實廢之,且人主舉動,史必書之,如當載之方策,以示後世,毋乃不順乎?[注]轉引自《春秋公羊禮疏》卷一,《續修四庫全書》,129册,頁340上。

此言尊卑倫序之防,必不可破,也是從止爭息亂的角度而發。

許慎諸人又提出,《春秋》以成風爲莊公妾而稱夫人,經無譏文,故“母以子貴”,當合禮法。但鄭玄則指出,莊公嫡夫人哀姜淫於慶父、叔牙二叔,殺子般、閔公二君,《春秋》貶絶嫡室,故可使得成風成爲夫人。[注]按《左傳》襄公四年孔疏云:“鄭玄以爲正夫人有以罪廢,妾母得成爲夫人也。”見孔穎達《春秋左傳正義》卷二九,北京大學出版社,2000年,頁950下。鄭玄此處雖承認成風爲夫人,但又提出是因爲哀姜不賢而絶嫡,故使成風得立,事實上此説頗多牴牾。首先,“貴妾繼室攝其事耳,不得復立爲夫人”應出於止爭息亂之考慮,《白虎通·嫁娶》即言“嫡死不復更立,明嫡無二,防篡煞也。祭宗廟,攝而已。以禮不聘爲妾,明不升”,又言“妾雖賢,不得爲嫡”,[注]《白虎通疏證》卷一〇,頁483,471。與此相應,則君之嫡夫人當有誅而無絶,有攝而無繼,即鄭玄應堅守“嫡庶不可改”,以防篡煞。這裏有兩層區分: 若嫡夫人先死,貴妾繼室,亦僅“攝其事”而已,不得復立爲夫人,因此,惠公元妃孟子死,繼室攝事,皆不得稱夫人;[注]按: 《春秋經傳集解·隱公元年》杜預注:“諸侯始娶,則同姓之國以侄娣媵。元妃死則次妃攝治内事,猶不得稱夫人,故謂之繼室。”見《春秋經傳集解》卷一,上海古籍出版社,1997年,頁2。若國君先死,則無“攝宗廟”之事,且無先君之命,亦不得更立夫人。魯莊公夫人哀姜雖被齊桓公召而殺之,但《春秋》仍以夫人之禮記之,[注]按: 僖公元年,秋,七月,戊辰,夫人姜氏薨於夷。十有二月,丁巳,夫人氏之喪至自齊。僖公二年,夏,五月,辛巳,葬我小君哀姜。《春秋左傳正義》卷一二,頁365上,366上,369下。以上皆爲夫人之辭,並無絶夫人之義。且彼時莊公已薨,不得另立妾爲夫人,[注]按: 魯莊公生前未出哀姜,則死後亦不得出。“子無出母之道”,《毛詩注疏》卷三,上海古籍出版社,2013年,頁326。故後君不得擅出之,與魯莊公不得出文姜同。成風之立仍爲非禮。鄭玄欲爲“調停之見”,[注]皮錫瑞即指出“鄭君從《穀梁》説,又不欲背《公羊》,引漢事證《春秋》,亦屬調停之見”,《駁五經異義疏證》卷八,頁229上。卻扞格不通,反不如《穀梁》“子不得爵母”立場鮮明。

僖公八年,秋,七月,禘於太廟,用致夫人。《穀梁傳》稱“言夫人而不以氏姓,非夫人也,立妾之辭也,非正也”,批評以成風爲夫人,非禮之正;文公九年,秦人來歸僖公、成風之禭。《穀梁傳》又言:“秦人弗夫人也,即外之弗夫人而見正焉。”[注]《春秋穀梁傳注疏》卷八,頁142上—下;卷一一,頁200上。批評魯國以妾母爲夫人,故得不到外交上的認可。《穀梁》謹守宗法制繩矩,蓋以“夫子恐開窺競之端,深明嫡庶之别”爲任。[注]王溥《唐會要》卷三《皇后》,上海古籍出版社,1991年,頁30。《公羊》重經權之變,禮法雖重,不能無改,其與《穀梁》不同處,在於其並非認爲嫡庶之别,絶無可變,而有賢賢升進之希望,尊尊之義進而可衍化爲賢賢。如莊公十九年何休解詁曰:

必以姪娣從之者,欲使一人有子,二人喜也,所以防嫉妒,令重繼嗣也,因以備尊尊、親親也。九者,極陽數也。不再娶者,所以節人情、開媵路。[注]《春秋公羊傳注疏》卷八,頁184下。

何休這裏的解釋十分精妙,他以爲“天子諸侯不再娶”的用意在於“開媵路”,徐彦釋爲即媵妾“有爲嫡之望”,[注]同上,頁184下。若嫡夫人死,而天子諸侯不得再娶,則妾媵有更擢爲夫人的可能性,即有賢賢之意在。具體而言,天子、諸侯的嫡妻更立,當有分殊。若爲天子之后,則無去出之義,與諸侯可出夫人禮異,孔穎達辨之甚詳:

諸侯之夫人,雖無子不出,以嬪妾既多,不爲絶嗣。故《易·同人》注云“天子、諸侯后夫人不出”是也。[注]按: 據《儀禮·士昏禮》賈公彦疏引此鄭注言“天子諸侯后夫人,無子不出”,此處當脱“無子”二字。見《儀禮注疏》卷五,頁88下。知者,以《春秋》魯夫人無子多矣,皆不出。若犯餘六出,則去,故《雜記》有出夫人禮。又《春秋》杞伯姬來歸,及此宋桓夫人皆是也。王后犯出,則廢之而已,皆不出,非徒無子,故《易·鼎卦》注云“嫁於天子,雖失禮,無出道,遠之而已”,以天子,天下爲家,其后無所出故也。[注]《毛詩注疏》卷三,頁326。

天子因爲“天下爲家”,故無出后之道;而諸侯則有出夫人之道。雖然不能因無子而出其夫人,但“猶有六出”,[注]《儀禮注疏》卷五,頁88下。一旦后夫人或廢或出,則生前“攝宗廟之事”,死後與君配食之祀,必當易人。天子廢后,必當更立后;諸侯出夫人,亦須更立夫人,在“天子諸侯不再娶”的前提下,於是必當在其餘媵妾中擇選賢淑,如此嫡庶豈會不得更改?且七出中淫佚、不事舅姑、口舌、盜竊、嫉妒等,皆因不賢而見棄,《公羊》所言媵妾“有爲嫡之望”,亦合諸禮義。事實上,《春秋》嫡夫人死,更立夫人,經無譏文,亦有例可循。如隱公七年:

春,王三月,叔姬歸於紀。

何休注: 媵賤書者,後爲嫡,終有賢行。紀侯爲齊所滅,紀季以酅入於齊,叔姬歸之,能處隱約,全竟婦道,故重錄之。

徐彦疏: 《春秋》之内,例不書媵,以其賤故。今此書者,以其後爲嫡,終有賢行也。知後爲嫡者,正以莊二十九年冬十二月,“紀叔姬卒”;三十年“八月,癸亥,葬紀叔姬”,卒葬皆書,爲嫡明矣。[注]《春秋公羊傳注疏》卷三,頁65上。字下點爲筆者所加。

的確,莊公三十年《公羊傳》稱叔姬爲“外夫人”,明其先妾後嫡,且經無譏文,公羊家以賢賢意推其禮義,甚合經旨。[注]按: 另有宣公十六年,郯伯姬來歸。何休注:“嫁不書者,爲媵也。來歸書者,後爲嫡也。”徐彦疏:“此則初去不書,明其無賢也。”見《春秋公羊傳注疏》卷一六,頁421下,422上。

另一個角度,即以《儀禮》爲斷,附從許慎及《公》、《左》者,認爲以服制來斷,當爲妾母服三年,故妾母亦當立爲夫人。如朱大韶言:

從《公羊》、《左氏》説,許君義折衷至當。所謂適庶者,本父而言,庶子爲君,適母在,但得别之爲所生母而已,安得云“以妾爲妻”?庶子不得尊其母爲夫人。是武王不得追王太王、王季,文王,[注]按《春秋傳禮徵》卷一本作“追王文王、王季、文王”(頁3上),誤,皮錫瑞引文不誤,據改。《駁五經異義疏證》卷八,頁228下。其義非也。

《喪服》緦麻三月章“庶子爲父後者,爲其母”,鄭注:“君卒,庶子爲母大功,大夫卒庶子爲母三年。士雖在,庶子爲母皆如衆人。”此因適子卒,父命庶子爲後者也。公子爲其母,本練冠麻衣,此因爲後而服緦麻。蓋天子、諸侯、大夫承社稷宗廟之重,故公子、大夫之子以厭降。齊衰期章“父在爲母”條,《傳》曰:“何以期?屈也。至尊在,不敢服其私尊也。”《記》曰:“公子爲其母,練冠,麻衣縓緣。”《傳》曰:“何以不在五服之中也?君之所不服,子亦不敢服也。”蓋夫爲妻期,故子亦從而期。諸侯絶旁期,於妾無服,故公子於五服之外權爲此制,所以不奪其恩也。凡此皆因父之尊而屈其私尊,厭於父,不聞厭於母,故父卒,無論適母、所生母皆得申。晉范宣《答問》曰:“適母雖貴,然厭降之制,母所不及。婦人無專制之事,豈得引父爲比屈降支子?”按: 范説是也。母不厭子,故疏衰三年章“父卒則爲母”條下,即列“繼母如母”、“慈母如母”二條。夫慈母亦妾母也,因父命爲母,子尚爲之疏衰三年,豈有生我之恩反不三年乎?

昭十一年,葬我小君齊歸。《左傳》曰:“有三年之喪,而無一日之戚。”譏其不哀,不譏其三年,是爲所生母與適母同。知經云“父卒則爲母”,“母”字兼生母與適母言矣。庶子爲君,得爲所生母三年,是成其母爲夫人。故敬嬴、齊歸、定姒,皆書夫人。書小君不稱者,惟哀母定姒。據禮,踰年始稱君。定姒卒在定年之末,哀未成君,不得遽尊爲夫人,故書卒書葬而略其稱。知母在子年,無論適庶俱稱夫人。[注]轉引自《駁五經異義疏證》卷八,頁228下。

這段話雖然引證繁複,實際只是從三個方面對《穀梁》、鄭玄之駁提出質疑。

首先,朱大韶雖然區分“以妾爲妻”與“母以子貴”之别,且認爲庶子尊其母與武王追王太王、王季、文王相類,但劉逢祿已明言“商追元王、周追大王,皆以義起,非古也,不勝其敝也”,“葬從死者,祭從生者”當爲正例。

其次,朱氏引《儀禮·喪服》緦麻三月章、齊衰期章諸厭降、尊降條,證明有“因父之尊而屈其私尊”,未有“厭於母”之説,又引疏衰三年章“繼母如母”、“慈母如母”以證可爲妾母服重,實亦未爲妥當。因禮法明言“天子諸侯絶旁期,於妾無服,唯大夫貴妾緦”;《禮記·曾子問》中明言“古之禮,慈母無服”,而《儀禮》所載“繼母如母”、“慈母如母”齊衰三年者,鄭注已言“大夫、士之妾”,其有分殊,不可一概而論。且其尊繼母、慈母,皆因“貴父之命”而尊之;此處尊其生母,則非因父命而尊,而皆因親親之意,不得引爲佐證。

最後,朱氏又引昭公十一年,葬我小君齊歸。《左傳》稱“有三年之喪,而無一日之慼”,齊歸爲昭公庶母,《左傳》於此處未譏其“三年之喪”,以證君爲生母服喪與嫡母同。然以此證明昭公爲妾母服三年之喪爲正禮,殊爲無根。昭公十一年夏,五月,夫人歸氏薨。九月,葬齊歸,公不慼。前後未及四月,叔向何以斷定有“三年之喪,無一日之慼”?此蓋爲史家興寓筆法,不可鑿實。而且,即使庶子爲妾母真能如繼母、慈母服三年之喪,亦不可就此證明妾母可爲夫人,若據此爲説,則慈母亦可爲夫人乎?可見其謬。故以此斷定“庶子爲君,得爲所生母三年,是成其母爲夫人”,亦爲無本之説,且與“禮無二嫡”相左,不可從。

需要注意的是,認同“天無二日,土無二王,家無二主,尊無二上”、[注]《禮記正義》卷五一《坊記》,頁1639上。“明嫡無二”、[注]《白虎通疏證·嫁娶》,頁483。“内寵並后,外寵二政……亂之本也”,[注]《春秋左傳正義》卷一一《閔公二年》,頁362上。應屬三傳之共識,並無分歧。但在遵循這一禮法原則下,須對以下概念作一分殊。

首先,“禮無二嫡”並不意味着嫡庶不可更改。即使從鄭玄所言“魯僖公妾母爲夫人者,乃緣莊公夫人哀姜有殺子般、閔公之罪,應貶故也”,[注]《駁五經異義疏證》卷八,頁226下。“魯宣公所以得尊其妾母敬嬴爲夫人者,以夫人姜氏大歸齊不返故也”,[注]《駁五經異義疏證》卷六,頁200下。亦能看出成風、敬嬴皆得以妾立爲夫人,莊公、文公嫡妻見黜,已表明嫡庶之别應有可變通之處,鄭玄雖未明言,但其中當隱含“賢賢”之義,自屬無疑。

此外,對貴妾“攝其事”與被立爲夫人也要作一區分。貴妾於女君死後,可攝女君事,故可稱爲“主妾”,[注]《禮記·雜記》曰:“主妾之喪,則自祔,至於練、祥,皆使其子主之,其殯、祭不於正室。”孔疏:“妾既卑賤,得主之者,崔氏云:‘謂女君死,攝女君也。’”《禮記正義》卷四一,頁1367下。此常常僅針對天子諸侯之“貴妾”而論。因爲按一般理解,“人君無再娶之義”,[注]按《公羊傳》莊公十九年言:“諸侯壹聘九女,諸侯不再娶。”頁184下;《白虎通·嫁娶》言:“人君無再娶之義也。”頁470。但後世屢有廢后更立后及再娶之事,此非依托經典所言,故不論。故若嫡夫人死,當使貴妾攝女君事,助君行禮,雖不立爲夫人,但其地位已高於其他衆妾,故《禮記·雜記上》言:“女君死,則妾爲女君之黨服;攝女君,則不爲先女君之黨服。”賀瑒言:“攝女君,則不爲先女君之黨服者,以攝女君差尊,故不爲先女君之黨服也。”[注]《禮記正義》卷四一,頁1367下,1368上。此禮之變藴含“尊尊之義”,[注]按: 嚴陵方性夫曰:“女君死,則妾爲女君之黨服者,親親之仁也;攝女君,則不爲先女君之黨服者,尊尊之義也。”轉引自衛湜《禮記集説》卷一○一,文淵閣四庫全書本,119册,頁225下。且“攝女君”完全因職責出發,與妾賢而立爲夫人並不同。須指出,若爲大夫、士,則不必使妾“攝其事”,因大夫、士本就有再娶之權利,“嫡死則更立嫡”,[注]《白虎通疏證》卷一〇,頁484。並無不當。《儀禮·喪服》齊衰三年章言“繼母如母”,所指即爲此類情形。不過,以上諸説,或申尊尊之義,或明賢賢之理,皆非“母以子貴”所説類型,故不可混爲一談。

概言之,上文所論嫡庶更改,適用於兩種類型: 一種是國君在,嫡夫人因犯七出等原因或廢或出,故須扶立媵妾中有賢德者爲夫人,以配祔宗廟;另一種是國君死,嫡夫人無子,妾子立,[注]按: 此處如果考慮妾子的擇選標準,可分兩種情況,如果僅有一位妾子,則直接立爲君即可;若有衆多妾子,則依然可用《公羊傳》所言右媵、左媵再到姪娣的推選方式選擇,與後面立爲君後是否稱妾母爲夫人互不相涉,因此後者也不會破壞君位繼承制度的穩定和止爭息亂的用意。因“母以子貴”之緣由,妾母得立爲夫人。不過此處仍需遵循嫡夫人死,妾子立,而被更立爲夫人這一大前提。[注]按: 《白虎通》雖然一方面引述《公羊》“母以子貴”之説,稱“嫡夫人死,更立夫人者,不敢以卑賤承宗廟”(頁482);另一方面又言及“嫡死不復更立,明嫡庶無二,防篡煞也”(頁483),後説或與兩漢藩王入繼大統,而尊其生母,導致外戚、女禍肆虐不斷有關,反爲時代之需求。後曹魏時,魏文帝下詔斥責支子入承大統而尊其生母之行爲,措辭尤爲嚴厲,其有感於兩漢外戚專權,更不待言。參見林素娟《漢代后妃的嫡庶之辨——以喪葬及相關經義爲探究核心》,《中國文哲研究集刊》第26期,2005年,頁351—355。若嫡夫人在,妾子立爲君,亦不得稱夫人。如《詩經·邶風·燕燕》:

小序: 燕燕,衛莊姜送歸妾也。

鄭箋: 莊姜無子,陳女戴嬀生子名完,莊姜以爲己子。莊公薨,完立,而州吁殺之。戴嬀於是大歸,莊姜遠送之於野,作詩見己志。[注]《毛詩注疏》卷三,頁164。

鼎顛趾,利出否,得妾以其子,无咎。

對於“得妾以其子”之義,孔穎達正義曰:

“得妾以其子,无咎”者,妾者側媵,非正室也。施之於人,正室雖亡,妾猶不得爲室主。妾爲室主,亦猶鼎之顛趾,而有咎過;妾若有賢子,則母以子貴,以之繼室,則得“无咎”,故曰“得妾以其子,无咎”也。[注]孔穎達《周易正義》卷五,十三經注疏嘉慶本,北京,中華書局影印,2009年,頁126上。

該爻《小象》辭曰:“‘鼎顛趾’,未悖也。‘利出否’,以從貴也。”正義曰:“‘以從貴’者,舊,穢也。新,貴也。棄穢納新,所以‘從貴’也。然是去妾之賤名而爲室主,亦從子貴也。”孔穎達認爲這裏的“得妾以其子”就是指“母憑子貴”,即按禮法來説,妾非正室,即使正室已亡,亦不可强扶爲“室主”;但如果妾有賢子繼宗,則可擺脱妾的身份,而爲室主,親親得伸而尊尊亦顯。這裏除認可上文所提出的妾子所得立的條件外,又指明妾得“繼室”兼取親親、尊尊與賢賢諸義,可謂析理。

最後,我們還須將“以妾爲妻”與“母以子貴”區别開來。以《穀梁》隱公元年爲例,雖然其謹守“嫡庶之防”,堅決反對“以妾爲妻”,但對“母以子貴”,卻也顯示出某種變通:

經: 秋,七月,天王使宰咺來歸惠公、仲子之賵。……禮,賵人之母則可,賵人之妾則不可。[注]《春秋穀梁傳注疏》卷一,頁6上—7上。

上文已言及“禮不賵妾”,但此處經文稱“來歸仲子之賵”,似與禮相違,故《穀梁傳》又起例允許“賵人之母”,其實就是自覺將“妾”與“妾母”的身份作了某種分殊。因爲“以妾爲妻”的施出方爲人夫,爲人君。防止“以妾爲妻”,不僅强調人君當重德輕色,防淫佚之道;而且,嚴守嫡庶之别,以防篡逆爭寵,可以確保政權穩定過渡。但“母以子貴”的施出方爲人子,孝子有愛敬之心,不忍其生母居賤末之流,亦屬人之常情,應予認可。《通典》有《諸侯崇所生母議》即曰:

夫身爲國君而母爲妾庶,子孫所不忍,臣下所不安,故私稱於國中,不加境外,此人子之情,國人之私,而立(亡)於禮法之正也。[注]按《通典》校勘記云:“‘亡’原訛‘止’,傅校本、明刻本,王吴本作‘立’,亦誤。今據北宋本改。”按: 疑傅校不誤。杜佑《通典》卷七二,北京,中華書局點校本,1988年,頁1976,1986。

“母以子貴”所包含親親之情,與“以妾爲妻”之風俗,大相徑庭,不容混淆,因此,議者以“子既不能於嫡母後更事嫡母,君亦不得於嫡妻而外更立嫡夫人”之説,[注]《白虎通疏證》卷一〇,頁483。將“母以子貴”與“以妾爲妻”糅合起來,可謂牽强附會。

四 “公羊説”調和之用心

若我們進一步將此説置於《公羊》“三統論”背景下,便會發現其所藴意涵更爲豐富。董仲舒《春秋繁露·三代改制質文》曰:

主天法商而王,其道佚陽,親親而多仁樸。故立嗣予子,篤母弟,妾以子貴……主地法夏而王,其道進陰,尊尊而多義節。故立嗣與孫,篤世子,妾不以子稱貴號……主天法質而王,其道佚陽,親親而多質愛,故立嗣予子,篤母弟,妾以子貴……主地法文而王,其道進陰,尊尊而多禮文。故立嗣予孫,篤世子,妾不以子稱貴號。[注]蘇輿《春秋繁露義證》卷七,北京,中華書局,1992年,頁205,206,208,210,211。

在董仲舒、何休等公羊家看來,商制法質,重親親之仁,故立嗣子、篤母弟、母以子貴等,皆爲繩矩;周制尚文,重尊尊之義,故立嗣孫、篤世子、輕庶支等,皆爲圭臬。[注]按: 龔自珍亦引《三代改制質文》稱“主地法夏而王,母不以子貴;主天法商而王,母以子貴;主天法質而王,母以子貴;主地法文而王,母不以子貴”,認爲周制從文,《春秋》王魯、新周,則從質,故有“母以子貴”與“母不以子貴”之差别。見龔自珍《春秋決事比答問第五》,《龔自珍全集》卷一,杭州,浙江古籍出版社,2014年,頁58。《春秋》應天作新王之事,改周之文,從殷之制,重親親之情,損文尚質,匡正時勢,正爲一代之法典。曾亦亦言:

周禮本尚尊尊之義,然不獨君爲尊,至於父、母、夫、兄等皆有可尊之道。孔子改制,損文用質,親親乃稱一新價值而與尊尊之義相抗。[注]曾亦《論喪服制度與中國古代之婚姻、家庭及政治觀念》,載《思想史研究》(第三輯)《經學、政治與現代中國》,上海人民出版社,2007年,頁128。

在此背景下,《春秋》變“子以母貴”制爲“母以子貴”,寓改制深意於其中,且這種轉變,亦將“賢賢”義注入其中,可謂匠心獨具,“穀梁氏不受《春秋》改制大義,故習於周而爲之説”,[注]《龔自珍全集》卷一,頁58。不得理義,宜乎爲人所譏。

以此推測,當時禮法當以“子以母貴”爲本,故妾子爲君,妾母亦不得爲夫人;但禮崩樂壞,尊尊敷衍爲陳文,必損史文而益野質,方可救偏補弊,故親親之恩得以宣洩,子得爵其妾母,“母以子貴”開始屢見不鮮。如此而言,《公羊》説采取折衷之論,誠爲救世之舉。陳立雖多右袒公羊,但此處所論頗爲持重:

是則妾子爲君,雖不得尊其母如適,然必仍妾舊稱,使爲子者不得伸其私恩,亦非所以推孝錫類,則《異義》所載公羊説“上堂稱妾,屈於適;下堂稱夫人,尊行國家”,亦未嘗不仁至義盡也。[注]《公羊義疏》卷一,頁15下。

其説推諸人情,甚爲公允。禮無二嫡,[注]按: 鄭玄《駁五經異義》言:“《禮·喪服》‘父爲長子三年,以將傳重故也;衆子則爲之期’。明無二適也。”轉自皮錫瑞《駁五經異義疏證》卷八,頁226下。又見杜佑《通典》卷六八《二嫡妻議》曰:“法有大防,禮無二嫡。”見《通典》,頁1895。《白虎通·嫁娶》篇言:“妻者,齊也,與夫齊體。自天子下至庶人,其義一也。妾者,接也,以時接見也。”[注]《白虎通疏證》卷一〇,頁490。在尊卑格局之下,妾自不可與嫡妻夫人匹敵;但媵妾有賢賢之義,且妾子若得立爲君,爲申其孝子之心,廣親親之意,爵其妾母,使其尊行國家,亦不爲無當。

這裏須要强調的是,《公羊》重在分殊,即使妾子照顧其私情,尊其母爲夫人,亦不得與嫡室並尊,廢尊卑,枉大義。如《公羊傳》隱公五年:

九月,考仲子之宫。考宫者何?考猶入室也,始祭仲子也。桓未君,則曷爲祭仲子?隱爲桓立,故爲桓祭其母也。然則何言爾?成公意也。

何休解詁: 考,成也。成仲子之宫廟而祭之。所以居其鬼神,猶生人入宫室,必有飲食之事。不就惠公廟者,妾母卑,故雖爲夫人,猶特廟而祭之。禮,妾廟子死則廢矣。不言立者,得變禮也。[注]《春秋公羊傳注疏》卷三,頁57上—58上。

《公羊》雖然承認成仲子之宫廟而祭之之事,即承認仲子可憑借子爲君的現實而被稱爲夫人,但仍然有兩點要求。首先,妾母不得配食夫廟,故須特廟而祭之;其次,妾廟子死即廢,亦不世祭。可見妾母與嫡母仍有很大差别。又許慎《異義》言:

諸侯有妾母喪,得出朝會不?《春秋公羊》説: 妾子爲諸侯,不敢以妾母之喪廢事天子大國。出朝會,禮也。魯宣公如齊,有妾母之喪,經書善之。[注]《駁五經異義疏證》卷六,頁200下。

以上可見尊其妾母亦不可廢公義,必當與嫡母有别。如妾子爲君,爲“伸君之恩”,亦僅服緦麻而已,與服嫡母齊衰期有别。故陳立亦言:“《公羊》雖有母以子貴之説,究不得如嫡母重也。”[注]《公羊義疏》卷四六,頁458下。《禮記·喪服四制》曰:

門内之治恩揜義,門外之治義斷恩。資於事父以事君,而敬同,貴貴尊尊,義之大者也。[注]《禮記正義》卷六三,頁1952下。

以此推《公羊傳》的解釋路徑,則會發現,其“上下堂”之分,可與此處“門内外”之説相對讀: 妾子爲君,亦當防嫡庶之别,其母不得與嫡夫人匹敵,上堂屬門内之治,故仍稱妾,以明“禮無二嫡”之義;下堂則屬門外之治,當嚴尊卑之差,母之於子,猶有尊尊之義,[注]《論喪服制度與中國古代之婚姻、家庭及政治觀念》,頁116。出於“恭己而正人”之意,亦當尊其母,故可“尊行國家”。但“母以子貴”實際仍爲妾子伸其私尊而設,故不得妨害公義,禮法所謂“君之母非夫人,則羣臣無服,唯近臣及僕、驂乘從服,唯君所服服也”,[注]《禮記正義》卷五七,頁1799上。仍當遵守,方不害“禮無二嫡”之義。後世有子而爵其妾母者,多在稱號與正嫡夫人殊别下展現其親親之恩,頗足參鑑,如《通典·天子崇所生母》載:

所爲尊母,非便極尊號也。並后、匹嫡,譏存《春秋》。謂議稱“皇太夫人”,下皇后一等,位比三公,此君母之極號也。稱“夫人”,則先后之臣也;加“皇太”,則至尊之母也。“皇”,君之謂也,君太夫人。豈不允乎![注]《通典》卷七二,頁1973。

此爲晉孝武帝欲崇進其生母李氏爲皇太妃,徐邈求教於范寧而所作回應。范氏雖爲《穀梁》經師,而解決方案卻頗合《公羊》折衷之論,既照顧到親親之恩,又不妨害尊尊之義,可謂得禮之精髓,此中去取,頗堪玩味。

皮錫瑞不從鄭玄、《穀梁》之説,而引臧燾論曰:

前漢孝文、孝昭太后並繫子爲號,祭於寢園,不配於高祖、孝武之廟。後漢和帝之母曰恭懷皇后,安帝祖母曰敬隱皇后,順帝之母曰恭愍皇后,雖不繫子爲號,亦祭於陵寢,不配章、安二帝。此則二漢雖有太后、皇后之異,至於義不配食,義同陽秋。[注]《駁五經異義疏證》卷八,頁229上。

文中所列諸太后皆爲“母以子貴”之例,其雖因其子爲君而貴稱皇后、太后,但亦須遵循“禮,廟無兩祔,不並尊也”的規定,[注]《金史》卷六三《后妃傳上》,北京,中華書局,1975年,頁1498。未得配食夫廟、廁於陵東,而只得祭於寢園,仍可看出其與嫡室之差别。皮氏引證此論,亦可見其深得《公羊》分殊之用意。然後世有諸多親親淩駕於尊尊之上,尊其本生母反而使與嫡母有“並尊”之嫌,甚或僭越嫡母規制之事例,可謂是秦漢之後親親之情泛濫而導致母權地位上升之邏輯發展,[注]《論喪服制度與中國古代之婚姻、家庭及政治觀念》,頁121—133。此或爲時勢使然,聖人制作未嘗不當,但不幸爲姦邪所利用,亦當歸罪於法病乎?[注]按: 如四庫館臣所言:“不知弊在後人之依託,不在聖人之制作,曹操復古九州以自廣其封域,可因以議《禹貢》冀州失之過廣乎?”《四庫全書總目》卷二三《周官析疑提要》,北京,中華書局影印,1965年,頁187下。

結語: 解決困境之思路

凡此種種調和之論,實際上都是在《公羊傳》的基礎上,試圖推拓出一種解決方法,真正調和“母以子貴”與“子以母貴”的矛盾。其實,若承認“母以子貴”,關鍵在於如何面對“禮無二嫡”的質疑,换句話説,即如何處理二母的關係。我們再來看前引許慎稱引《春秋公羊》“妾子立爲君”的解決方案:“妾子立爲君,母得稱夫人,故上堂稱妾,屈於適;下堂稱夫人,尊行國家。”妾子立爲君,上堂依然爲妾,謹守嫡庶之别,此爲門内之恩;下堂則當稱夫人,尊行國家,且妾母於其子爲本生母,不當屈厭於下。《公羊傳》文公九年即有明文:

秦人來歸僖公、成風之禭。其言僖公成風何?兼之。兼之非禮也。曷爲不言及成風?成風尊也。

何休注: 不可使卑及尊也。母尊序在下者,明婦人有三從之義: 少繫父,既嫁繫夫,夫死繫子。[注]《春秋公羊傳注疏》卷一三,頁343上—下。

這裏僅就僖公、成風順序安排,便亦有兩層分殊。秦人來歸襚,一方面不能寫成“僖公及成風”,《春秋》書法,“及”有以尊臨卑之嫌,[注]按《春秋》定公二年,經: 夏,五月,壬辰,雉門及兩觀災。《公羊傳》曰:“其言雉門及兩觀災何?兩觀微也。”頁635上。雉門規制高於兩觀,故可以尊及卑,著“及”意味着尊卑有差,貴賤不等。以子“及”母,於禮未合;另一方面,又不能寫作“成風、僖公”,雖然母尊於子,但“婦人有三從之義”,故成風當繫於隱公後,方合禮法。如此安排,其實是《公羊》兼顧親親與尊尊,文質相勝的一貫之道。而且,此種親親與尊尊的互成格局,適可與世子著代對照而讀。莊公三十二年《春秋》經:

冬,十月,乙未,子般卒。《公羊傳》: 君存稱世子,君薨稱子某,既葬稱子,逾年稱公。

何休注: 不名者,無所屈也。緣終始之義,一年不二君,故稱子也。[注]《春秋公羊傳注疏》卷九,頁219上、下,220上。

文公九年《春秋》經:

九年,春,毛伯來求金。《公羊傳》: 當喪,未君也。逾年矣,何以謂之未君?即位矣,而未稱王也。未稱王,何以知其即位?以諸侯之逾年即位,亦知天子之逾年即位也。以天子三年然後稱王,亦知諸侯於其封内三年稱子也。逾年稱公矣,則曷爲於其封内三年稱子?緣民臣之心,不可一日無君;緣終始之義,一年不二君,不可曠年無君;緣孝子之心,則三年不忍當也。[注]同上書卷一三,頁339上—下。

一方面,於封内三年稱子,意味着三年無改於父之道,且源於“三年不忍當”的親親之情;[注]何休卷二五言:“孝子三年志在思慕,不忍當父位,故雖即位,猶於其封内三年稱子。子張曰:‘《書》云:“高宗諒闇,三年不言。”何謂也?’孔子曰:‘何必高宗,古之人皆然。君薨,百官總己以聽冢宰三年。’”見《春秋公羊傳注疏》卷一三,頁339下—340上。另一方面,封外逾年稱公,以定内外之治,且考慮到“民臣之心,不可一日無君”,體現爲一種尊尊之義。封外逾年稱公與封内三年稱子,體現了一種張力,即儒家如何處理個人在社會公共領域和私人感情所産生的某種對立,“封内三年稱子”與封外“逾年稱公”的制度設計,巧妙地協調了親親與尊尊的内在張力,使得各方關係在不同的禮儀秩序中,都得到妥帖安置。這種王位著代階段的繼往與開來,正可與此處“妾子爲君,得稱其母爲夫人”相映照。

對於《公羊》親親與尊尊並重之用心,莊存與亦深明其旨,其《春秋正辭》曰:

公羊子曰:“母弟稱弟,母兄稱兄。”《傳》曰: 母親至而尊不至,教親親也。庶子爲侯,必尊君母而親其母,不以親親害尊尊,亦不以尊尊害親親,是用内和而家理,一人有子,三人緩帶,人情之至也。有子曰:“禮之用,和爲貴。先王之道斯爲美。小大由之。”[注]《春秋正辭》卷七,頁156。

《公羊》對妾母作“上堂”、“下堂”之分,正是爲了“尊君母而親其母”,如此調和,既不失親親之義,又不喪嫡庶之别,正符合《公羊》經權之變之原則。

綜上所述,我們可以得出,從歷史的維度而言,“子以母貴”與“母以子貴”或許代表了歷史發展的不同階段;但從經學角度,又與其親親、尊尊、賢賢的側重不同頗有關聯。其中《公羊》説謹守孔子撥亂反正之用心,《春秋》損文益質之大義,“母以子貴”的一系列設想,以“賢賢”之義爲合法性依據,在嚴守嫡庶之别的尊尊原則下,又申發了親親之情。我們看到,《公羊》“母以子貴”説可置於一個動態的禮儀框架中,在經權之變的原則下,對妾母與嫡母都做了妥帖的安置,從而兼顧了親親、尊尊、賢賢的並存格局,應具有因革損益的意藴。