孤 魂 考

——道教與中土佛教幽科中一種類型化幽靈的生成

2018-04-08許蔚

許 蔚

提要: 作爲宋代以來佛、道教濟幽科儀最主要的薦拔對象,孤魂並非一開始就出現的。“孤魂”一詞的被選定以及孤魂概念與類型的形成,歷時漫長,過程複雜,也是道教消化與應對佛教“餓鬼”觀念衝擊的一個最終結果。而在道教創造出孤魂概念之後,佛教水陸儀在延續餓鬼救濟的同時,也將孤魂納入其賑濟序列,儘管在適用中也存在一些觀念上的衝突和表達上的困境。最值得注意的是,孤魂在佛、道教幽科中被按照社會身份予以分類,包括十類以上,反映齊同慈愛的關懷。同時,作爲幽科服務的提供者,僧、道二類也被列入孤魂,反映對修行者遭遇死亡的正視與應對。

關鍵詞:道教 佛教 幽科 餓鬼 孤魂 道士 僧人

孤魂,或稱無主孤魂,即無人祭祀的鬼魂,常常是包括十類、十二類、二十四類甚至更多類别亡魂的通稱。不過,作爲宋代以來佛、道教濟幽科儀最主要的薦拔對象,卻非一開始就出現的。

南朝至隋唐,中土佛教的盂蘭盆會與道教的中元普度中就還不存在。盂蘭盆會的施食對象雖發生變化,[注]“盂蘭盆”語源及《盂蘭盆經》究竟是翻譯佛典還是中土撰述一直存在爭議,參見辛嶋静志《盂蘭盆之意——自恣日的“飯鉢”》,《中華文史論叢》第114期,上海古籍出版社,2014年;熊娟《“盂蘭盆”的語源語義考察——兼及盂蘭盆經的性質》,《漢語史學報》第14輯,上海教育出版社,2014年;熊娟《漢文佛典疑僞經研究》,上海古籍出版社,2015年,頁247—289。救濟對象始終是餓鬼(巴: peta;梵: preta)。peta或preta雖是印度觀念,[注]一般認爲餓鬼(peta或preta)意爲死去的祖先(祖先鬼),但在佛經不同語境中,含有死去、放逐、捨棄、死者、死魂靈、死去的祖先等多重意義,與古代印度種姓社會下層民衆的悲慘境遇有關,參見阿理生《餓鬼(peta;preta)の語義について》,《印度學佛教學研究》2002年第51卷第1號。由於華譯時選用“餓鬼”一詞的形象性,[注]餓鬼包含很多種類,歸名安世高譯《鬼問目連經》、法顯《雜藏經》及東晉失譯《餓鬼報應經》所見十幾種餓鬼,或受皮肉之苦,或常穿敝衣,未必受“飢餓”之苦,但翻譯時使用“餓鬼”一詞指稱所有鬼顯然突出了“飢餓”之意。南傳巴利佛典《餓鬼事》所見雖也多爲惡果,也有境遇頗佳甚至居住宫殿,享受美食的餓鬼,如庵羅鬼。此種餓鬼也並非僅見於南傳佛典。玄奘譯《阿毘達磨順正理論》卷三十一所載餓鬼分爲無財、少財、多財三大類,類又分三種,無財、少財二大類共六種餓鬼包括焰口等惡果,多財則分爲希祠、希棄及大勢鬼三種。承紀贇教授提醒注意餓鬼種類并指示上述資料,謹致謝忱。一經譯者采用,便産生影響,漸被接納,不僅影響道教的亡靈觀和救濟方法的演變,也與中土祭祀飲食傳統相結合,終於促成中土佛教施食儀式的形成(由施僧到施餓鬼的轉變)。與中元節相關的最早經典,六朝末成立的《太上洞玄靈寶三元玉京玄都大獻經》(以下簡稱《玄都大獻經》)所施濟之對象即爲“餓鬼、囚徒”。[注]《藝文類聚》引失題道經及敦煌本均爲“餓鬼、囚徒”。吉岡義豐根據《荆楚歲時記》、《藝文類聚》等記載及引文指出法琳、玄嶷有意貶損與捏造,認爲《玄都大獻經》可能是六朝末期成立,并在隋代按照三洞經書格式得以整備的道經,見吉岡義豐《中元盂蘭盆と敦煌本中元玉京玄都大獻経》,《道教と佛教第二》,東京: 豐島書房,1970年,頁231—249。勞格文在大淵忍爾、吉岡義豐的基礎上,指出經文中的六天、化胡是六朝道經通行説法,而老子誕於陳郡則是劉宋和後魏時期説法,確信《太上洞玄靈寶三元玉京玄都大獻經》爲六朝道經,見The Taoist Canon: A Historical Companion to the Daozang, Vol.1, Chicago: The University of Chicago Press, (轉下頁)通過道教經典的梳理及道教科儀文獻的研究,可以發現,道教接受了佛教譯經的“餓鬼”一詞,不過在接受以前及之初曾選用其他詞彙來指代其救濟對象。從這些詞彙可知,道教文獻中的“餓鬼”主要是指“餓”,與中土佛教的“餓鬼”一詞并不完全對應,更不等於peta或preta。[注](接上頁)2004, p.251。關於《玄都大獻經》與《藝文類聚》引文及敦煌本均經改竄,以及爲應對盂蘭盆會而將三元改爲中元的討論,參見吕鵬志《靈寶三元齋和道教中元節》,《文史》2013年第1期。

“孤魂”一詞的被選定以及孤魂概念與類型的形成,歷時漫長,正是道教消化和應對外來觀念衝擊的一個結果。中土佛教也將這個非印度的觀念吸收進來。儘管存在一些觀念上的衝突和表達上的困難,佛教水陸儀在延續餓鬼救濟的同時,也將孤魂納入其賑濟序列。作爲道教煉度儀和佛教水陸儀所攝召的對象,孤魂往往依社會身份和階層等級被予分類。目的雖爲表達“齊同慈愛”的宗教關懷,但科文中對每一類孤魂的描述也反映不同的死亡觀。其中,最可注意的是僧人女尼與道士女冠。生前作爲無生或長生理念的修習者及超薦服務的提供者,這兩類特殊身份的孤魂,存在描述上的困境,也因此存在攝召序列上的道教、佛教差異。

一 從“餓鬼”到“孤魂”: 詞彙的問題

從現行文本來看,佛教譯經采用“餓鬼”一詞時間很早,安世高譯經(如《長阿含十報法經》)已采用“餓鬼”一詞,支樓迦讖譯經(如《道行般若經》)則用“薜荔”,[注]參見方一新、高列過《東漢疑僞佛經的語言學考辨研究》,北京,人民出版社,2012年,頁90—91。而康僧會編譯《六度集經》轉又選擇“餓鬼”,但諸如“薜荔”、“薜荔多”等音譯詞在同時及之後譯經中仍被大量選用。[注]參見梁曉紅、徐時儀、陳五雲《佛經音義與漢語詞彙研究》,北京,商務印書館,2005年,頁491—493。這一方面是譯經活動中的個體差異,另一方面,則與“太山”、“地獄”、“泥犁”類似,“餓鬼”一詞雖然有利於佛教理念的接受,畢竟與“死去的祖先”之意有一定偏差,容易引起誤會。從康僧會的例子可以看出,他往往使用“太山、餓鬼、畜生”的表達,還是更多地考慮接受效果。

從東晉古上清經來看,“餓鬼”一詞未單獨出現,可能尚未對道教經典産生影響。從現存古靈寶經(本文指“元始舊經”)來看,大多數如《太上洞玄空洞靈章經》、《太上洞玄靈寶諸天内音自然玉字》、《洞玄靈寶下元黃籙簡文威儀經》、[注]《元始舊經紫微金格目》未見該經,但著錄《太上洞玄靈寶金籙簡文三元威儀自然真一經》一卷(《齋壇安鎮經目》著錄作《洞玄靈寶三元威儀自然真經》)。《靈寶中盟經目》未見《太上洞玄靈寶金籙簡文三元威儀自然真一經》,但分别著錄《靈寶上元金籙簡文》、《靈寶下元黃籙簡文》各一卷,後者當即該經,應是《太上洞玄靈寶金籙簡文三元威儀自然真一經》分出,可以認爲屬“元始舊經”。王卡著錄爲“古靈寶經”,見王卡《敦煌道教文獻研究: 綜述·目錄·索引》,北京,中國社會科學出版社,2004年,頁110。《太上洞玄靈寶真一勸誡法輪妙經》、《太上洞玄靈寶元始無量度人上品妙經》、[注]《中華道藏》第3册,北京,華夏出版社,2004年,頁328。《太上洞玄靈寶三元品戒功德輕重經》等也未出現“餓鬼”,基本上都使用“死魂”一詞。而在某些或許稍遲産生的古靈寶經中,“餓鬼”一詞則已受到重視,如《太上洞玄靈寶滅度五鍊生屍妙經》出現的濟度對象爲五方“九幽地獄三塗五苦餓鬼、死魂”(又如“幽牢地獄、積夜寒鄉三塗五苦餓鬼、死魂”)。

“九幽地獄”又稱“九幽長夜之府”或“長夜之府九幽地獄”,是“死魂”所聚之處。“三塗五苦”包含“三塗”與“五苦”,是指“死魂”所受果報和所遭痛苦。作爲“三塗”(“地獄”、“餓鬼”、“畜生”)之一,“餓鬼”實即隱含於“三塗五苦”之中。作爲較客觀的一般性指稱,“死魂”與“餓鬼”相比,無論在漢語字面的“餓”還是梵語本義的“祖先鬼”(道教表達是“九玄七祖父母”之魂)方面,感染力都顯不足。而“九幽地獄三塗五苦餓鬼、死魂”這樣看上去相當重複的表達,其語義重點雖仍是“死魂”,但也可看出强行植入佛教觀念的痕迹,以及生硬糅合“餓鬼”的企圖。結合《洞玄靈寶長夜之府九幽玉匱明真科》(以下簡稱《九幽玉匱明真科》)“地獄之中,囚徒、謫役、餓鬼、死魂”或“地獄囚徒、餓鬼、謫役之魂”(《太上洞玄靈寶智慧罪根上品大誡經》爲“囚徒、餓鬼、責役、死魂”)的表述來看,古靈寶經在借鑒佛教觀念發展地獄觀,并使用“囚徒”、“責役”等詞彙來爲“死魂”附加意義外,確實不願放棄聲名日隆的“餓鬼”。

儘管部分古靈寶經早已采用“餓鬼”一詞,也明確將“餓鬼”列爲“三塗”之一,但作爲道教經典中指稱亡魂的詞彙,“餓鬼”與佛教原有概念還是存在很大不同,甚至完全不同。《道要靈祗神鬼品經·餓鬼品》引《太上真科經》云“科曰: 人生於世,擾擾蠢蠢,正如小蟲,生競貪食,死爲餓鬼,吞火啖炭,尸殃浮游,還家覓食”,“吞火啖炭”仍有佛經影迹,但此一“餓鬼”卻是因貪食而死的飢餓覓食之鬼。[注]《道藏》(28),北京,文物出版社等,1988年,頁392。《太上真科經》或作《太上太真科經》、《太上太真科上經》。王卡判定《道要靈祗神鬼品經》出南北朝或隋唐之際,見《敦煌道教文獻研究: 綜述·目錄·索引》,頁225。《玄都大獻經》説“慳食過重,餓鬼報身。飢欲求食,食成火炭。渴方就飲,水變火精”。“食成火炭”無疑是來自《佛説盂蘭盆經》的餓鬼之苦,“水變火精”從詞彙來看,則是道教化的理解與創造,見於前舉《九幽玉匱明真科》;而“慳”似是“慳吝”,慳吝得餓鬼報,也與佛教觀念一致,[注]唐代《太上十二上品飛天法輪勸戒妙經》中“慳貪之人,四種罪報”之一爲“餓鬼之身,吞火食炭”,倒與佛教觀念一致。施舟人據經中區分“在家”與“出家”認爲該經可能出於唐代,見The Taoist Canon: A Historical Companion to the Daozang, Vol.1, p.545。但“慳食”仍指貪食,與《太上真科經》類似,也將“餓鬼”理解爲飢餓之鬼。約初唐《道教義樞》卷七《五道義》説“餓鬼道者,鬼,歸也,謂去生歸滅,無糧常餓也”。[注]王宗昱《〈道教義樞〉研究》,上海文化出版社,2001年,頁338。唐代《太上老君虚無自然本起經》解釋五道時采用音譯詞“薜荔”,説“四道者,神入薜荔。薜荔者,餓鬼名也”,從佛教的立場看當然是意義相同,但從道教的立場看則只是使用了梵語詞,卻未必就是采用“祖先鬼”的意義。唐代《太上大道玉清經》卷三《通濟幽冥品》分别介紹“濟拔祖父罪魂”的方式是“營九幽大齋三日三夜”、“給濟餓鬼”的方式爲“營中元大獻”,可見是明確將“餓鬼”與所謂“祖先鬼”區别開來的。“餓鬼道”雖是佛教名詞,但以鬼爲歸是秦漢以來的傳統認知,而“無糧常餓”則將“餓鬼”理解爲飢餓之鬼。同樣或出初唐的《太上老君戒經》注釋“餓鬼”時説“餓鬼之中,復有萬品。雖云是餓,有時得足。此言無足者,便是未嘗暫飽”,[注]《道藏》(18),頁210。該經有闕文,此條注釋與正文“常懷怖畏”明顯不對應,據下文正文“若在地獄,五痛無間”,所釋正文可能爲“若在餓鬼,□□無足”。施舟人推測該經出初唐,見The Taoist Canon: A Historical Companion to the Daozang, Vol.1, p.501。也理解爲飢餓之鬼。前舉古靈寶經中雖無此類表達,但從“餓鬼”與“死魂”對舉來看,[注]就前舉古靈寶經而言,“餓鬼”與“死魂”或“囚徒”對舉,表明都是九幽地獄中承受苦難的魂靈。此點在前舉《九幽玉匱明真科》中更爲明確。該經直接將“死魂”與“餓鬼”表述爲十方無極世界地獄之中的魂靈。後來的《玄都大獻經》完全沿襲了此種表述。而這種將“餓鬼”與“地獄”結合的方式,在可能出隋唐之際的《無上内秘真藏經》中更發展成爲“貪惜財物者,死入餓鬼獄”,雖吸收慳吝得餓鬼報的觀念,但與佛教的餓鬼、地獄二道分塗的觀念完全不同。此種轉義或者混同,反過來可能又對中土佛教産生影響,唐代比《盂蘭盆經》更爲盛行的中土僞經《凈土盂蘭盆經》中即有“十八泥犁餓鬼”的説法,參見土屋太祐《盂蘭盆文獻所反映的中土民間信仰若干概念的變化》,《新國學》第5卷,成都,巴蜀書社,2005年,頁194—197。實際是將“餓”從“餓鬼”剝離,理解爲狀態,從字面看“餓鬼”也就是“飢餓之鬼”,可認爲這是從東晉到唐代道教對“餓鬼”的一貫理解。此種理解並非道教故意曲解,實源於“餓鬼”漢字字面意義與“peta或preta”原義的差異。且餓鬼雖有諸多種類,但也存在受飢餓之苦的餓鬼,佛教經典有時也以“餓鬼”專指“飢餓之鬼”。釋道世在《六道篇》第四《鬼神部》中稱“餓鬼道”爲“鬼神道”,在該部的《述意部》中説“復有極重之障,稱爲餓鬼。眼光如電,咽孔如針。不聞漿水之名,永絶粇糧之味”,説餓鬼受飢渴之苦,他又發願説“當願飢渴之鬼,飲食自然”云云,應即將“餓鬼”理解作“飢渴之鬼”;該部的《會名部》則據《阿毘達磨大毘婆沙論》解釋“鬼道”,説“閉戾多”(preta)是“感飢渴業”,“遇飲食而不能受”。[注]周叔迦、蘇晉仁校注《法苑珠林校注》卷六,北京,中華書局,2003年,頁178—179。就此而言,譯師在詞彙選取時的偏向以及像釋道世這樣的僧人對“飢渴業”一義作選擇性的强調與闡釋,確實使餓鬼作爲“飢渴之鬼”或“飢餓之鬼”,與中土一般性的認知相迎合。

與“飢餓之鬼”相關的,則是中元大獻玄都淨供與盂蘭盆施捨差異的問題。《佛説盂蘭盆經》使餓鬼解脱的方法,是十方衆僧爲“齋主家咒願”。所謂“盂蘭盆”實際上則是將飯食等置於盆中,供養十方大德衆僧,且經中明確説僧“自受食”。“餓鬼”則不受飯食。餓鬼解脱與施捨飯食其實没有什麽關係。《玄都大獻經》使餓鬼解脱的方法,是道士“日夜講説是經”及懺悔。[注]《敦煌道藏》第二册,北京,中華全國圖書館縮微文獻複製中心,1999年,頁1064。道藏本有“衆聖齊詠靈篇”(應是指《靈書中篇》),無懺悔。所謂淨供,實際上是“獻諸衆聖及道士等”,目的就是請道士來行道念經。就此而言,除僧人换作道士,咒願换作誦經外,《玄都大獻經》與《佛説盂蘭盆經》在施捨齋供的方式和目的上基本無區别。但是,《玄都大獻經》中道士誦經、懺悔之後的效果,則是“囚徒、餓鬼當得解脱,一俱飽滿,免於衆苦,得還人中”。所謂“飽滿”,與道教對“餓鬼”爲“飢餓之鬼”的理解有關,解脱“餓鬼”當然要消除“餓鬼”的“飢餓”或“未足暫飽”之苦。《佛説盂蘭盆經》只説目連母“得脱一切餓鬼之苦”,雖然也説目連母“不見飲食”,所脱“餓鬼之苦”應可包含飢渴之苦,畢竟與餓鬼“飽滿”不同。而在唐代曾一度盛行的被尊爲“大盂蘭盆經”的《淨土盂蘭盆經》卻採納了餓鬼“飽滿”的觀念,反映此種觀念的廣泛流行轉又對中土佛教産生影響。[注]《淨土盂蘭盆經》中救度餓鬼的方法雖仍是造盂蘭盆施佛奉僧,但在脱離餓鬼之苦外特别增加了“現身飽滿”的表達。土屋太祐指出使餓鬼飽滿的觀念,是“中土化”標誌,并認爲是受到《玄都大獻經》的影響,見《盂蘭盆文獻所反映的中土民間信仰若干概念的變化》,頁199。不過,雖説“餓鬼”可以“飽滿”,但淨供卻是獻給道士(及衆聖)的,這之間存在一個明顯的斷裂,反映玄都大獻在最初吸收盂蘭盆施捨時存在的一個未能圓滿解決的調適問題,即本土祭祀飲食傳統與齋僧功德之間如何銜接或兼容。[注]道藏本注中出現了供養天尊、衆聖、九玄七祖、法界蒼生,與經文表述不同。

這個問題一定程度上在約出唐代的《太上洞玄靈寶淨供妙經》中得到了解決。該經中,第一真人鬱羅翹告太極左仙公曰“唯三元吉日、五臘節者,總名八日。能於玄壇精舍,奉請道士,宿宵行道。及供香油,作諸甘果……因此慈悲,惠及十方無量無邊地獄囚徒、餓鬼,皆得解脱。若犯重罪……由得暫時應其供獻,而得解脱。若罪輕者,因此供獻,宿宵行道,永得解脱,俱時飽滿。……道士及孝子皆得餉於先人或亡父母、姊妹弟兄,皆得解脱,飽滿無飢。若不同此八日,不奉餉先人者,即爲不孝。……祠餉不依八日,則魂靈飢餓。於飢餓中,即生傷害,招引外魔,合爲凶害。若祠餉得所,依於八日,則先亡歡悦,不爲禍害,一切魔鬼賊等不能爲害,理致如是”,“仙公敬而奉行……是日午時,十方地獄,六道含靈,身相各異,無量無邊,俱來集會。……皆沐浴香湯,衣服莊嚴,依位而坐,飲食具足”。[注]《道藏》(6),頁286、288。勞格文據“有盡”、“無盡”等概念判斷《太上洞玄靈寶淨供妙經》出6世紀末7世紀初,見The Taoist Canon: A Historical Companion to the Daozang, Vol.1,p.549。這裏不再延續《佛説盂蘭盆經》的齋僧功德觀,只是説奉請道士,并不説將淨供施與道士,而僅將淨供奉獻給天尊以及十方無極地獄衆。不僅主張餓鬼是飢餓之鬼,更明確説餓鬼“依位而坐,飲食具足”,自行享受供獻。應當説,這與《佛説盂蘭盆經》依靠僧人咒願或者《玄都大獻經》依靠道士誦經而使餓鬼解脱完全不同。

據《法苑珠林》引《正法念經》,餓鬼有三十六種,其中的希望鬼、食血鬼等是可以通過祭祀得到飲食的。[注]《法苑珠林校注》卷六,頁181—184。但《佛説盂蘭盆經》中目連母,以及釋道世所理解的餓鬼顯然並不屬於這些特殊的種類,應是雖遇飲食而不能受,因而才需要僧人咒願或者道教版本的道士誦經。不過,據義淨所説,印度佛教齋會結束時,會將一盤食由上座灑水、咒願以供“先亡及餘神鬼應食之類”,並且江淮間也有如此行事。[注]義淨著,王邦維校注《南海寄歸内法傳》卷一《受齋軌則》,北京,中華書局,1995年,頁57。古靈寶經《太極真人敷靈寶齋戒威儀諸經要訣》提到廚餘施一切人及衆生,以“爲主人祈福”,[注]《道藏》(9),頁871。施捨的目的與印度齋會稍有不同。但這一廚餘後來即成爲唐代《洞玄靈寶千真科》所載道教齋餘各出七粒、咒施衆生的“衆生飯”,後者還特别提到了餓鬼。[注]《道藏》(34),頁376。參見朱法滿《要修科儀戒律鈔》卷九《監齋鈔》引《千真科》,《道藏》(6),頁964。Hans-Hermann Schmidt指出朱法滿所引《千真科》部分不見於《洞玄靈寶千真科》,并認爲《千真科》中所反映的佛教模態無證據表明在隋以前就存在,他判斷《洞玄靈寶千真科》出於7世紀,見The Taoist Canon: A Historical Companion to the Daozang, Vol.1, p.576。儘管只是説令其飽滿,但與義淨所説比較接近,那麽,咒願使餓鬼解脱與神鬼受食之間也就留有得以聯繫起來的通道。中土佛教施食儀所特别針對的焰口餓鬼,“口中火然,咽如針鋒”,類似目連母,也應是雖遇飲食而不能受。署不空譯《救拔焰口餓鬼陀羅尼經》講述阿難爲求自身免墮爲餓鬼而向世尊求教施食方法,即依靠施食餓鬼、婆羅門仙及供養三寶之功德“回向”。此種與“自作自受”衝突的回向觀念究竟從何而來,在此不論。[注]清水俊史《部派仏教における施餓鬼の構造―有部と上座部による廻向の教理的理解》,《佛教大學仏教學会紀要》2012年第17號。施食的對象雖説是恒河沙數餓鬼、婆羅門仙,但由於是焰口餓鬼提出的要求,其中的餓鬼如經題所示應可認爲是特指焰口餓鬼。爲使焰口餓鬼獲得飲食,遂有陀羅尼的運用,即變食、開咽喉。此種使雖遇飲食而不能受的餓鬼也能獲得飲食的技術運用,就完全改變了《佛説盂蘭盆經》齋僧的功德模式。僅就從齋僧轉變爲供獻鬼神(施餓鬼)這樣截然的變革來看,雖可能有佛教設齋結束時以一盤食上供先亡神鬼的淵源,也不排除是受到當代道教淨供中餓鬼受食的影響而出現的選擇性改造。從唐代道教齋儀施食包括“上獻天尊,中獻真聖,下及衆生,普同飽滿”[注]《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始》卷六,《道藏》(24),頁764。以及天寶十一載《睿宗大聖真觀施食臺記》中道教施食包括獻先聖、薦地祗、斷邪及令一切含靈盡皆飽滿“四德”來看,[注]劉蓮香《〈睿宗大聖真觀施食臺記〉石幢考》,《華夏考古》2000年第一期,頁75。尤爲明確。當然,以陀羅尼變食、開咽喉的施食技術後來也爲道教所吸收和改造,成爲道教幽科的一個重要儀節。[注]承曹凌教授提醒注意《救拔焰口餓鬼陀羅尼經》本身是爲救度阿難而説法,并提示印度齋會及衆生飯等,謹致謝忱。

“餓鬼”一詞既難捨棄,接受起來也遭遇一些困難。在此過程中,一者如前所舉,儘管意義與佛教不同,但確實不得不吸收“餓鬼”;另者,在吸收“餓鬼”的前後,爲改變“死魂”感染力不足的狀況,出現了“苦魂”、“窮魂”、“幽魂”、“罪魂”以及“囚徒”等表達。如前舉古靈寶經中,在“死魂”之外,《太上洞玄空洞靈章經》還使用“苦魂”、“幽魂”、“孤魂”等詞,[注]《中華道藏》(3),頁63。《洞玄靈寶下元黃籙簡文威儀經》還使用“窮魂”、“囚徒”、“罪魂”等詞。[注]《中華道藏》(3),頁277。較晚期的靈寶系經典,如可能産生於南北朝或隋唐之際的《太上洞玄靈寶三塗五苦拔度生死妙經》,雖然標舉“三塗五苦”,但指稱拔度對象時使用“窮魂”、“罪魂”等詞,并不使用“餓鬼”一詞,很可能是有意地迴避。在這些無論是組詞方式還是意義都十分接近的詞彙中,《太上洞玄空洞靈章經》中出現了“孤魂”的用例,不過在早期道教文獻中還並未被廣泛采用;“窮魂”則被采用較早,且在各類早期道教經典中都能見到,影響相對較爲廣泛。

東晉古上清經已經出現“窮魂”一詞,例見《高上太霄琅書瓊文帝章經》、《太上玉珮金璫太極金書上經》及《太真玉帝四極明科經》。稍遲的用例見於古靈寶經《太上洞玄靈寶三元品戒功德輕重經》、《太上洞真智慧上品大誡》及南齊嚴東《度人經》注。[注]《元始無量度人上品妙經四注》卷四,《道藏》(2),頁249。用例亦見《元始天尊説變化空洞妙經》。該經《元始舊經紫微金格目》著錄“未出”,《靈寶中盟經目》未著錄,但見於《齋壇安鎮經目》,不排除唐以後才産生。《道藏提要》認爲是唐代道流據《元始舊經紫微金格目》增出,見任繼愈、鍾肇鵬主編《道藏提要》(第三次修訂版),北京,中國社會科學出版社,2005年,頁19。勞格文認爲出六朝,見The Taoist Canon: A Historical Companion to the Daozang, Vol.1, p.250。《太上洞真智慧上品大誡》載元始天尊告太上道君“諸天地獄之中,男女責作幽牢窮魂”,明確以“窮魂”指稱地獄中魂靈。而在“餓鬼”進入靈寶經的亡魂指稱詞彙羣之後,“窮魂”有時與“餓鬼”並列,例見約出隋唐之際的《太上洞玄靈寶業報因緣經》,[注]The Taoist Canon: A Historical Companion to the Daozang, Vol.1, p.518.爲“地獄餓鬼窮魂”。儘管在唐代中元大獻中“餓鬼”的位置十分重要,但至少在晚唐杜光庭所整理和演行的黃籙齋儀中,[注]參見《太上黃籙齋儀》及《廣成集》所收齋儀文字。基本不再出現“餓鬼”,而是普遍使用“幽魂”、“苦爽”、“罪爽”,特别是“窮魂”。道教科儀文獻對“窮魂”的尊用,至少延續到宋代“孤魂”被廣泛采用以前。

“孤魂”一詞在先秦文獻所見種種鬼名和魂靈名稱中,尚未出現,[注]劉樂賢《睡虎地秦簡日書〈詰咎篇〉研究》,《考古學報》1993年第4期。蒲慕州《追尋一己之福: 中國古代的信仰世界》,上海古籍出版社,2007年。最早見於東漢文獻,通常是指孤單無所依靠的魂靈,有時也指無後人祭祀的魂靈。就後者而言,意義與宋以後濟孤科儀中作爲亡靈類型名稱的“孤魂”接近。

較早的用例見於《後漢書》。東漢建初元年(76)大旱,鮑昱應對説“諸徙者骨肉離分,孤魂不祀……宜一切還諸徙家,屬蠲除禁錮,興滅繼絶,死生獲所。如此,和氣可致”,[注]《後漢書》卷二九,北京,中華書局,1965年,頁1022。似乎與無主“孤魂”意思接近,但此處的“孤魂”并不等於“不祀”的魂,在其語境中是描述罪徙他鄉、“骨肉離分”狀態下的死魂,其實是“孤單的魂”,“不祀”是“骨肉離分”狀態下,有所“禁錮”而帶來的結果,實際説的是“魂孤不祀”。與鮑昱同時代的班超,在永元十二年(100)“生入玉門關”疏中使用了“常恐年衰,奄忽僵仆,孤魂棄捐”的表述,[注]《後漢書》卷四七,頁1583。看似爲了渲染其對“没西域”的憂慮,其實只是强調自己遠離故土,隨時可能獨自死去,并不涉及所謂祭祀的問題。當然,從“孤魂不祀”到“不祀孤魂”,意義的衍生也很順當。

《宋書·樂志》收繆襲所造《魏鼓吹曲》十二篇,第五首《舊邦曲》講述官渡戰後,曹操回譙收葬士卒:“舊邦蕭條,心傷悲。孤魂翩翩,當何依。游士戀故,涕如催。兵起事大,令願違。博求親戚,在者誰。立廟置後,魂來歸”。[注]《宋書》卷二二,北京,中華書局,1974年,頁645。戰死他鄉、無所依靠的“孤魂”,仍是“孤單的魂”,但既是爲找不到親戚存留者“立廟置後”,應可理解爲“無後人祭祀的魂靈”。就戰死、無主兩個因素來看,此處的“孤魂”確實與宋以後濟孤科儀中戰陣亡殁一類孤魂有關。

而黃初四年(223年),曹植以“孤魂翔故域,靈柩寄京師”描述任城王未及歸國而死洛陽,[注]趙幼文校注《曹植集校注》卷二《贈白馬王彪》,北京,人民文學出版社,1984年,頁298。雖是置於死寄他鄉的語境之中,但“孤魂”一詞與班超的用法一致,只是孤單的魂靈。從歸諸孔融名下的《雜詩》“孤墳在西北,常念君來遲”,“孤魂遊窮暮,飄颻安所依”,[注]俞紹初輯校《建安七子集》卷一《孔融集·雜詩》,北京,中華書局,1989年,頁2。可看出“孤魂”更爲明確地是指孤單的魂。[注]錢仲聯增補集説校《鮑參軍集注》卷四《擬行路難》,上海古籍出版社,2005年,頁237。至於鮑照説人死後“孤魂煢煢空隴間,獨魄徘徊遶墳基”,以孤魂與獨魄對舉,更不能有第二種解釋。[注]晉唐詩文所見“孤魂”意義基本没有變化,如《藝文類聚》所見陸機《愍懷太子誄》、潘岳《南陽長公主誄》、吕安《髑髏賦》、潘岳《悼亡賦》均是指孤單的魂,不再一一列舉。

道教文獻中最早出現“孤魂”一詞的,大概是約出東晉的《漢武帝内傳》。青真小童提到漢武帝冥訟之事,説“山鬼哭於藂林,孤魂號於絶域。興師旅而族有功,忘賞勞而刑士卒。縱橫白骨,奢擾黔首”,[注]《道藏》(5),頁53。“孤魂”與“山鬼”對文,[注]此處“山鬼”應即“山野之鬼”,即“野鬼”。所謂“孤魂絶域”可認爲依然延續了班超“孤獨地死於他鄉絶遠之地”的意思。此外,前舉《太上洞玄空洞靈章經》中出現了“不聞孤魂聲”的表達,[注]《中華道藏》(3),頁63。從該經整體來看,“孤魂”只是同“苦魂”、“幽魂”、“死魂”等并行的一般詞彙,而結合《漢武帝内傳》來看,則可能還是對“號”、“哭”之慘況的强調。唐代《太上洞玄靈寶宣戒首悔衆罪保護經》中出現的也是“孤魂絶域”,仍然沿用《漢武帝内傳》的典故。“孤魂絶域”雖未涉及有主無主、有後無後的問題,但明確與戰陣死亡有關。結合《舊邦曲》來看,戰陣死亡確實是道教最終采用“孤魂”一詞并發展出各類“無主孤魂”的一個極其重要的因素。

二 孤魂的誕生: 厲鬼、國殤與道教死亡處置的儀式再造

先秦雖無“孤魂”之名,《左傳》卻提到“鬼有所歸,乃不爲厲”。[注]楊伯峻《春秋左傳注》昭公七年,北京,中華書局,1990年,頁1292。爲厲的鬼是無所歸的鬼,即無後之鬼或無主之鬼,與後世所説孤魂在觀念上存在淵源關係。

《禮記·祭法》曰“人死曰鬼”,鄭玄注曰“鬼之言歸也”,[注]《景宋本禮記正義》卷五五《祭法》,北京,中國書店,1985年,葉8。此即《爾雅》所釋義,郭璞注引“《尸子》曰: 古者謂死人爲歸人”,則是歸去的意思,[注]周祖謨《爾雅校箋》,昆明,雲南人民出版社,2004年,頁45。與《禮記·祭義》“衆生必死,死必歸土,此之謂鬼。骨肉斃於下,陰爲野土”相合,主要是指肉體的葬埋與腐朽。[注]《景宋本禮記正義》卷五六《祭義》,葉5。與腐朽的肉體不同,“鬼有所歸”的鬼是指魂,而“歸”也就不再指歸去。楊伯峻注“鬼有所歸”作歸宿,以爲“能受祭祀,有歸宿”之義,[注]《春秋左傳注》昭公七年,頁1292。蓋從杜佑注引申而來。[注]《春秋左傳集解》昭公七年,上海人民出版社,1977年,頁1298。據《禮記》所述廟制可知,原本在廟祧壇墠等處予以祭祀,按照昭穆升降移出的,稱爲鬼,而“庶士、庶人無廟,死曰鬼”,孔穎達疏曰“既無廟,故死則曰鬼。鬼亦得薦之於寢也。王制云庶人祭於寢,是也”。[注]《景宋本禮記正義》卷五五《祭法》,葉12。又據《禮記》,王立七祀有泰厲,諸侯立五祀有公厲,士立三祀有族厲,鄭玄注曰“厲,主殺罰”,[注]《景宋本禮記正義》卷五五《祭法》,葉16A。可知厲是具有身份等級,並且會造成殺罰惡果的一種鬼神。孔穎達疏曰“泰厲者,謂古帝王無後者也。此鬼無所依歸,好爲民作禍,故祀之也”,“公厲者,謂古諸侯無後者。諸侯稱公,其鬼爲厲,故曰公厲”,“族厲者,謂古大夫無後者。族,衆也。大夫衆多,其鬼無後者衆,故言族厲”。[注]《景宋本禮記正義》卷五五《祭法》,葉16B。“大夫無後者”下原有“鬼也”,當是衍文,《禮記集解》、《禮記訓纂》均删,今從。孔穎達未標明注釋依據,應是他自己的體會,根據他的解釋,結合《春秋左傳正義》引天子“大厲”、諸侯“國厲”來看,似乎是出自對前舉子産所説“鬼有所歸,乃不爲厲”的閲讀經驗。鬼是有所歸的,即有後人,可得祭祀的;而無所歸的鬼,即無後人、不得祭祀的鬼,則會爲厲,造成殺罰的嚴重後果,所以要通過祭祀來避免這種情況的發生。

從無後人祭祀來説,“孤魂”是與“厲”一致的。在會導致殺罰事件發生上,從先秦以來民間關於鬼魂的一般觀念來看,“孤魂”應當會對生人或者生存世界造成一定的不利影響,因而應該説與“厲”在性質上也是比較接近的。[注]王充所辯“世謂人死爲鬼,有知,能害人”(黃暉《論衡校釋》卷二〇,北京,中華書局,1990年,頁871)即是此種觀念,不過這種鬼實際應是厲。按照貴族等級設計的泰厲、公厲、族厲,在一定意義上也很接近後來道教濟幽科儀中的帝王后妃、臣僚宰輔等類孤魂。不同的是,厲是朝廷規定下的儒禮安撫對象;而孤魂則是道教的救度對象。此點從明代國家制度層面的祭厲(明確包括“孤魂野鬼”等)與道教的祭孤分别成立的情況來看尤爲明確。

關於厲,除儒家祭祀禮儀的定義外,所謂主殺罰,亦含有複雜的死亡觀與怨懟報復的意涵。前舉子産的話是針對伯有爲厲之事而發。伯有被殺,死後鬼魂爲厲,報仇,造成連續的死亡事件,引起人心不安。爲安撫伯有的鬼魂,子産立伯有的兒子爲大夫,使伯有得以享祀,不再爲厲。[注]松本浩一將伯有視爲“孤魂厲鬼”,指出對於這種“孤魂厲鬼”或者“怨靈”的處置方法包括驅逐、慰撫(如立後或設飲食)及作爲神明祭祀(如敗軍死將稱將軍、夫人)三種,見松本浩一《普度儀式的成立》,《華人宗教研究》第10期,臺北,新文豐出版公司,2017,頁11。晉國趙景子問“伯有猶能爲鬼乎?”子産答“匹夫匹婦强死,其魂魄猶能憑依於人,以爲淫厲。況良宵,我先君穆公之胄……敝邑之卿,從政三世矣……其用物也弘矣,其取精也多矣,其族又大,所憑厚矣,而强死,能爲鬼,不亦宜乎?”[注]《春秋左傳注》昭公七年,頁1292—1293。如前所述,人死曰鬼。趙景子所問及子産回答的鬼,其實均非指鬼,而是指爲厲的鬼。如果死後無人祭祀就是厲,即能行殺罰之禍,那麽,趙景子似乎無須置疑。子産的回答雖然與《禮記》所載“族厲”性質接近,但卻更强調强死,即非正常死亡。此點倒是與《墨子·明鬼》所舉杜伯、莊子儀兩個“殺不辜”例子一致,都是强死。[注]孫詒讓《墨子閒詁》卷八,北京,中華書局,2001年,頁224,228。

類似觀念也見於《楚辭》。《國殤》有“身既死兮神以靈,魂魄毅兮爲鬼雄”。鑒於《國殤》所祭是戰死的楚軍,劉永濟、于省吾均指出所謂魂魄强毅的鬼雄即是厲鬼,雖死猶可殺敵。[注]劉永濟《屈賦音注詳解》卷三,上海古籍出版社,1983年,頁115。于省吾《澤螺居詩經新證·澤螺居楚辭新證》,北京,中華書局,2003年,頁172。洪興祖注引《小爾雅》曰“無主之鬼,謂之殤”,[注]洪興祖《楚辭補注》,北京,中華書局,1983年,頁83。主是廟中所立祭祀牌位,無主之鬼就是無後人祭祀的鬼,確屬厲鬼。而殤本指未成年而死者,未成年與無後者一樣,是得不到祭祀的。從無主之鬼與强死來看,國之殤確實是可以與厲等同的。

如前所述,一者,“孤魂”一詞本就跟戰爭、死亡有關,而宋以後道教科儀中的孤魂確實也包括戰陣傷亡、爲國捐軀一類。但宋以後道教科儀中,“强死”一般是作爲枉死或者橫死,而與各類孤魂分别羅列。另者,道教對傳統認知上的無論是“厲”還是“孤魂”,所採取的處置方式與其對亡魂或死亡處置的演變有關。道教採納“孤魂”一詞并依類别定義孤魂,應置於道教從“鎮厭祛除”的對治模式向“薦拔超度”的關懷模式轉變的語境中來予以考察。

對“厲”這樣可能造成死傷惡果的可怕魂靈,除像儒家規定那樣通過祭祀安撫以外,也可采用驅逐等手段,如《日書》對各種鬼神的處置。[注]劉樂賢《睡虎地秦簡日書〈詰咎篇〉研究》,頁447。早期道教“天帝使者”類道人的死亡處置繼承了《日書》傳統,如江蘇高郵出土東漢朱書木簡載“乙巳日死者,鬼名天光。天帝神師已知汝名,疾去三千里。汝不即去,南山給□,令來食汝。急如律令”。[注]王育成《東漢天帝使者類道人與道教起源》,《道家文化研究》第16輯,北京,生活·讀書·新知三聯書店,1999年,頁194。“天帝使者”與道教關係並非僅依靠鎮墓文、買地券等葬儀文書出現道符、“如律令”等内容推定而來。《搜神記》中,“天帝使者”既有神靈自稱,也有道士自稱。道士丹陽謝非自稱“天帝使者”,見李劍國輯《新輯搜神記》卷一九,北京,中華書局,2007年,頁327。東漢的《太上老君中經》中還出現總閲萬神、決人籌算的“天帝使者夏里黃公”(參見施舟人《〈老子中經〉初探》,《道家文化研究》第16輯,北京,生活·讀書·新知三聯書店,1999年,頁205—210)。而《太上三五正一盟威籙》儘管現存文本可能較晚,但多見以“使者”之名稱仙官鬼吏,其九州社令籙中諸符,朱書桃刺,更封以“天帝使者”印,可與六朝志怪山神、水神以“使者”命名(如廬山神,獲稱“九天使者”,可能與山神“使者”之名有關)及出土東漢“天帝使者”封泥、銅印相印證,可能仍保留早期天師道吸收“天帝使者”傳統的部分。實際上,“天帝使者”至少留存至唐代道教(轉下頁)此類處置,在同時代“天帝使者”鎮墓文等葬儀文書中,也以“生人歸長安,死人歸太山”、“生死異路,相去萬里”等的“律令”式表達存在,目的則是祛除“殃咎”,以至“欲令後世無有死者”。東漢以來這類“天帝使者”道人在喪葬場合的儀式提供,一者填補了早期天師道在喪葬場合的缺位,[注](接上頁)法術之中,杜光庭所編《太上洞玄靈寶素靈真符》中“天帝使者捕瘧鬼,得便輒殺,勿問罪。急急如律令”即其遺響。[注]張超然指出早期天師道没有喪葬儀式,並以死亡爲污穢及禁忌,長期迴避死亡處置,見《早期道教喪葬儀式的形成》,《輔仁宗教研究》2010年第20期,頁30—34。另者也爲天師道提供了死亡處置的方式與經驗。[注]從《赤松子章曆》相關章文的程式語言、地下神靈及法術思維均可得到印證。關於天師道與傳統法術及《赤松子章曆》與地券等的關係,參見張超然《來自死者的殃殺: 中古天師道喪葬儀式中的驅邪對象》,《輔仁宗教研究》2012年第25期。

就陶弘景所引《千二百官儀》來看,早期天師道處置各種可能導致殺害死傷的鬼,基本就都是延續“祛除”的思路。[注]與《千二百官儀》密切相關的《正一法文經章官品》包括各類鬼怪,下引《千二百官儀》諸條也部分見於《正一法文經章官品》。《正一法文經章官品》卷三并涉及對斬草、臨葬、解謫的處置以及對“丘丞、墓伯、塚中二千石”作祟的處置,見王宗昱《〈正一法文經章官品〉校勘》,鄭開編《水窮雲起集: 道教文獻研究的舊學新知》,北京,社會科學文獻出版社,2009年,頁84—86。其方式因爲“家鬼”與“外鬼”的不同,而有殺、治、消、滅等細緻區分。如“若家中有考訟鬼、不正之氣,致不安穩者,當請四胡君五人、官將百二十人,令消散斷絶之”,陶弘景注稱“謂家世先亡有考訟殃逮,使胤嗣多諸躓疾、不安吉者,止宜令消斷而已,故不得誅滅之也”。[注]王家葵輯校《登真隱訣輯校》,北京,中華書局,2011年,頁90。許家飽受先祖冢訟之苦,見於《真誥》,陶弘景對此自然極爲瞭解,他關於“止宜消斷,不得誅滅”的解釋也符合家族倫理的一般認知。又“若家中多死喪逆注氣,當請運氣解厄君、兵十萬人以治之”,陶弘景注稱“人家亟有父母兄弟夫婦亡後,還注復生人,值其身有刑害,便爲禍病,乃致死者,當請治之”,[注]《登真隱訣輯校》,頁91。“請治之”也并不是“收殺之”,同上例。而《赤松子章曆》所收《大冢訟章》除羅列類似《千二百官儀》中的官君外,還説“先亡後死及種族親戚,有橫暴枉濫、流亡客葬、無後之鬼,預是前八十一訟之事件、百萬種種之考注,并各寢息,不得動作,一皆消蕩。若猶有欲興造怨望,覘伺間隙,因垂衰便,搆扇禍害者,盡皆收檢剪撲,速令滅絶,不得與某有相關涉。存亡異境,禍福各對”,[注]《赤松子章曆》卷五,《道藏》(11),頁218。雖然涉及罪咎、客死及無後,但都是針對本家族情況而言,所以也只是“消蕩”,僅在不得已時才行“剪滅”。此點在杜光庭整理的《斷除非所祭祀鬼神復連章》中尤其明確,對那些引發禍患的“與某家非有相關”的“非所祠祭之鬼”,就毫不留情,“收而斬之,誅而滅之,斷而絶之”。[注]《太上宣慈助化章》卷三,《道藏》(11),頁324。

又“若家中有五墓之鬼作祟,傷死往來者,當請無上高倉君、兵十萬人,使收治之”,陶弘景注稱“按《墓書》有五葬,謂水火兵匿露死者,而不名五墓。今此當是五音姓墓也。或有死不得埋,多作禍祟,及傷亡、絶後之鬼,往來爲害者,宜收治之”。[注]《登真隱訣輯校》,頁92。依他的理解,“五葬”是橫死,而“死不得埋”、“傷(殤)亡、絶後之鬼”,與家世先亡、父母兄弟夫婦等“家鬼”不同,尤其後者則是儒禮所謂“厲”,但此處只説“收治”,與對戰陣死亡的處置顯然不同。

陶弘景所引《千二百官儀》未明確提到對“國殤”一類的戰陣死亡如何處置,但對各種巫鬼祠廟則明確予以毁破滅除。[注]《登真隱訣輯校》,頁92。而戰陣死亡的“鬼雄”正是巫鬼祠祀的主要對象。據保存早期天師道觀念與作法的《陸先生道門科略》稱“六天故氣稱官上號,搆合百精及五傷之鬼、敗軍死將、亂軍死兵,男稱將軍,女稱夫人……責人廟舍,求人饗祠……不蒙其祐,反受其患,枉死橫夭,不可稱數。太上患其若此,故授天師正一盟威之道、禁戒律科……下《千二百官》、章文萬通,誅符伐廟,殺鬼生人,蕩滌宇宙,明正三五,周天匝地,不得復有淫邪之鬼”。[注]《道藏》(24),頁779。松本浩一將此記錄看作對“孤魂厲鬼”的處置方式之一,見《普度儀式的成立》,頁13。所謂“敗軍死將”、“亂軍死兵”即“國殤”一類的戰陣死亡,其處置方式與家鬼不同,與一般的“殤亡、絶後之鬼”也不同,是要誅罰破滅之的。南朝部分道教團體主行的《太上洞淵神咒經》及《太上洞神洞淵神咒治病口章》,對“壞軍死將、脱籍之鬼”以及“黃帝五覇以來,壞軍死將、脱鋒之鬼”即採取斥去或斬滅的處置,與天師道觀念與作法類似。[注]吕鵬志認爲《太上洞淵神咒經》此類主張明顯來自天師道,見吕鵬志《唐前道教儀式史綱》,北京: 中華書局,2008年,頁180。這些應被消滅的“敗軍死將”在約出唐代的《太上三五傍救醮五帝斷瘟儀》中則擴展爲“次收天下四鎮死將之鬼。次收刀兵軍陣、無頭無手之鬼。次收吴王、子胥之鬼。次收赤眉、盜賊之鬼。次收三王五霸、敗軍死將之鬼”,[注]《道藏》(18),頁336。從具體身份上來看,與後來的孤魂更爲接近,只不過在宋代濟幽科儀發明出孤魂這樣的亡靈類别以前,顯然一直是祛除的對象。

與天師道作法不同,受到佛教度亡觀念和傳統祖宗祭祀觀念影響,靈寶經發展出亡魂“受度更生”的觀念與作法。其中,很重要的一點當然是對“九玄七祖”的超拔,一者與儒家式倫理有關,另者也與“承負”及“塚訟”有關。從天師道對“家鬼”的處置以及《真誥》所見“塚訟”案例來看,先祖不安是關係生存乃至修煉成仙的一個障礙。古靈寶經《元始五老赤書玉篇真文天書經》及《太上洞玄靈寶赤書玉訣》,最初爲利益修道者己身成仙而設置的修習方法,只是附帶含有“拔度九玄七祖”的功能。[注]張超然《道教靈寶派度亡經典的形成: 從〈元始五老赤書玉篇真文天書經〉到〈洞玄無量度人上品妙經〉》,《輔仁宗教研究》2011年第22期,頁39。就此而言,無論是通過上章解除罪咎,還是通過訟經安鎮或超度,實際上“拔度九玄七祖”的隱含目的仍然是爲了“自我救濟”。而《度人經》則是以救度亡者爲主要經德,一者繼續“拔度九玄七祖”,另者也特别針對命過師友(他者立場的“自我救濟”)提供超度,“轉輪成仙”,進而擴展至“世人”。[注]《道教靈寶派度亡經典的形成: 從〈元始五老赤書玉篇真文天書經〉到〈洞玄無量度人上品妙經〉》,頁40—55。前舉靈寶經正是在“拔度九玄七祖”以及衆生的層面上採納“餓鬼”,并借鑒佛教餓鬼救濟進而編製出“玄都大獻”,普濟幽魂。從“己身”到“九玄七祖”,從“有主之鬼”到“無後之鬼”,從本族的“無後之鬼”到“非與本家相關”的“不祀之鬼”,以由己及親、由親及人的儒家倫理邏輯來看,救濟對象的變化似乎是很自然的事情。但從早期道教傳承的死亡處置以及伐壇破廟的法術實踐來看,一者,從子産到曹操,不葬之鬼、殤亡之鬼、絶後之鬼通過“置後祭祀”予以安撫,儘管并不像天師道或相關道教團體的收治甚至斬滅,但目的一致,即爲生人絶災禍、祛不祥,而非利益或拯救幽魂;另者,若非受到佛教輪回觀及餓鬼救濟的强烈衝擊,靈寶經對“外鬼他神”的處置方式要完成由天師道傳統的祛治甚至殺滅向俗間儒家式祭祀模式的復歸,并最終向佛教式“超拔濟度”轉變,的確十分困難。此間值得注意的,一者是解除干犯與罪咎在“超度”中所起的過度作用;另者則是晉唐以來,由於亂離造成的招魂葬風潮,此種在儒議看來於死人無補而純爲滿足生人“過情”的葬俗,[注]關於招魂葬,參見朱松林《試述中古時期的招魂葬俗》,《上海師範大學學報》2002年第3期、馬格俠《唐代招魂葬俗及其原因解析》,《燕山大學學報》2012年第13卷第1期。關於儒臣對招魂葬的議論,參見張焕君《從中古時期招魂葬的廢興看儒家經典與社會的互動》,《清華大學學報》2012年第3期。關於唐代招魂葬與“遊魂”救濟,參見吴真《招魂と施食: 敦煌孟姜女物語における宗教救済》,《東洋文化研究所紀要》2011年第160號。也在儀式層面促成道教對“不葬之鬼”乃至“絶後之鬼”的看法得以改觀,從而使其由一般的祛除禁制對象轉爲招魂安撫對象。

不過,無論是六朝即已成立的《玄都大獻經》還是唐代行用的《太上靈寶淨供妙經》,都是以“地獄餓鬼、囚徒”爲救濟對象,雖然應該是囊括十方一切幽魂的普遍救濟,但尚未專爲“敗軍死將”、“無後之鬼”等提供享祭的位置。

目前看來,道教方面最早針對“厲”、“孤魂”一類魂靈進行的普度儀式,爲杜光庭所編《普度幽魂遷拔三時行道儀》。其“中分行道儀”在“啓”中提到“重念齋官位居分理,職守方隅。生民悉繫於慘舒,作福盡由於禱請。醮勞萬慮,懇悃一心。念及勳賢,至于烝庶。或立功報國,在王事以殁身。或禦難忘家,向他邦而喪己。或行商坐賈,積貨亡軀。或作吏傷廉,取財殞命。或遭時疫癘。或作亂寇攘。赦所不原,刑用誅戮。亦乃孤惸絶嗣,剃落焚身。陰魄無依,陽魂靡托。春秋乏享,烏鵲傳音。集爲旱澇之災,散作螟蝗之害。功高未顯,圖廟食以無因。罪大難原,望憑依而後悔。俱沉五苦,皆滯九幽”。[注]《太上黃籙齋儀》卷三五《普度幽魂遷拔中分行道》,《道藏》(9),頁280。類似描述也見於卷三六《普度幽魂遷拔落景行道》,爲“或有事主忘軀,報君盡節。死於陣敵,不顧生全。或經販求財,死於貪利。或干名徇祿,殁於求榮”(頁283)。齋主的身份是主掌地方的官員,表明此普度齋儀具有一定的官方色彩,有可能是爲官方“厲祭”而提供的道教儀式選擇。此點從這些“無依無靠”的“乏祀之鬼”的危害是“集爲旱澇之災,散作螟蝗之害”也可得到印證。“旱澇”、“螟蝗”與地方百姓的農業生産與日常生活息息相關,[注]南宋時人對蝗災由孤魂所引發的認識,參見田仲一成《戲劇文學産生於孤魂祭祀説》,《文化遺産》2014年第4期,頁5。蝗蟲的剋制,宋元以後另行發展出專門的經典與法術,不再與孤魂或“不祀之鬼”掛鉤。表明此普度齋儀一者當然是濟拔幽魂,另者也是爲地方利益而舉行,實際仍保留祛除禁制的痕迹。另外,“立功報國,在王事殁身”、“禦難忘家,向他邦而喪己”,“功高未顯,圖廟食以無因”,雖應包括文武,但也是對戰陣死亡的委婉表達,從而至少在語言層面爲“敗軍死將、亂軍死兵”獲得安撫或濟度而非祛除或斬滅提供了轉圜的餘地。這些可能變成“螟蝗”的幽魂,一者因得不到祭祀,而成爲“厲”或“孤魂”,正是宋代濟幽科儀中孤魂的來源;另者從身份的明確規定與描述方式來看,也爲宋代濟幽科儀中孤魂類别的形成提供了先例與範式。尤其“剃落、焚身”這一專門針對僧人的表達,是初次與“不祀之鬼”、“無主之魂”聯繫在一起,爲宋代濟幽科儀中僧人、道士類孤魂的成立提供了思路。

此時的“不祀之鬼”、“無主之魂”無論從“無主”還是從身份類别來看都可認爲已是孤魂了,在名義上卻還只是“幽魂”,尚未被明確稱爲“無主孤魂”。就現存文本來看,涉及孤魂救濟的道教科儀,基本都是南宋或者宋元之際重訂或産生的,相應的佛教水陸儀文本也不早於南宋,可能是宋元之際或者更晚産生的。[注]出現孤魂的水陸儀目前看來似以明刊《天地冥陽水陸儀文》爲最早。侯沖雖認爲《天地冥陽水陸儀文》即宗賾水陸儀,但也認爲現存文本并非宗賾原文,其編撰年代不早於南宋,並據《山西通志》的記載推測現存文本爲元末明初山西僧人義金校正過的文本,見《洪濟之梵儀: 宗賾水陸儀考》,黃夏年主編《遼金元佛教研究》上,鄭州,大象出版社,2012年,頁388—391。戴曉雲根據《天地冥陽水陸雜文序》指出該儀文在元初已曾刊行,應無問題,但認爲現存文本即據元刊本重刊則缺乏證據,見《北水陸法會修齋儀軌考》,《世界宗教研究》2008年第1期,頁53。可以推測,名實合一的孤魂至晚在北宋道教科儀中應已出現。

三 我度衆生誰度我: 佛道教濟幽科文中的僧人與道士

道教濟幽科儀中,較早依社會身份來攝召孤魂的,目前看來似爲《黃籙九幽醮無礙夜齋次第儀》(以下簡稱《次第儀》)。該儀文本一般認爲出宋代,或更進一步推至南宋,[注]《道藏提要》據文牒“府縣”格式推測出宋代,見《道藏提要》,頁227。施舟人襲前説,但推測出南宋,見The Taoist Canon: A Historical Companion to the Daozang, Vol.2, p.1001。《次第儀》雖是道教超薦儀式,但具有許多佛教因素,如所含《黃籙十念儀》,就應是受到佛教十念影響而産生的道教版本。關於敦煌文獻中的佛、道教十念,參見王三慶《十念文研究》,《敦煌研究》2014年第3期。從儀節僅有沐浴煉度及齋筵,并無水、火二煉來看,似應在水火煉度儀盛行以前産生。鑒於建炎間問世的淨明諸書中未出現水、火二煉,[注]關於淨明拔亡儀與道教濟幽科儀的演變,參見許蔚《作爲靈寶法的淨明法——南宋淨明法的批判與接受兼談近世道教幽科幾個要素》,《新宋學》第7輯,上海,復旦大學出版社,2018年,頁388—392。而紹興間問世的《無上玄元三天玉堂大法》已出現水、火二煉,[注]有關年代,參見Poul Anderson所撰提要,見The Taoist Canon: A Historical Companion to the Daozang, Vol.2, pp.1070-1073以及李志鴻《道教天心正法研究》,北京,社會科學文獻出版社,2011年,頁44。則《次第儀》産生的下限或許可以定在兩宋之際。此點似可以金允中所説爲佐證。他説“古來所行之事,科書並見廣成先生《黃籙齋科》内,非後人所可增損。至於普召六道三途孤魂全類,則近世有廣召之文,沐浴有科書,咒食有白語。惜乎撰述者不加考究,多致礙理”。[注]《上清靈寶大法》卷四四,《道藏》(31),頁653。金允中《上清靈寶大法》雖含沐浴,但已采用水火二煉,他説的“沐浴有科書”是針對“近世”的情況。這個“近世”是與“古來”相對應的,而“古來”的下限則是杜光庭。結合金允中總序及有關黃籙齋科按語,可推定金允中所説“近世”基本上是指北宋,至晚也是兩宋之際,或者紹興以前。[注]關於金允中,參見丸山宏《道教儀禮文書の歷史的研究》第三部第二章《金允中の道教儀禮學と南宋後半期の道教界》,東京,汲古書院,2004年。《次第儀》雖未見施食咒語,但廣召與沐浴等項還是符合金允中關於近世科書的認識的。

其《召無主孤魂滯魄》文描述無主孤魂,雖未明確列出十類,卻涉及英雄戰殁、官使、游士商賈、僧、道、藝術、役力、劫盜叛逆、慢神不孝、貧餓逃人等十種身份。[注]田仲一成定爲十二類,是將其中的僧人一類分出了兩種,並且將逃人可能遭難的方式另分爲一種,見《戲劇文學産生於孤魂祭祀説》,頁6。其中,僧、道二種分别描述爲“或幼入空門,長依釋教。孤隱於林泉之裹,栖遲於巖谷之中。志慕修行,自甘寂寞。或爲遊客,或掌化緣,荏苒傾亡,因循遷化”,“或情嫌凡俗,心樂仙鄉。全清閑養素之名,居碧嶂出塵之界。未遂長生之理,難逃短景之期”。[注]《道藏》(9),頁753—754。

不像杜光庭徑以“剃落、焚身”(即剃髮出家、焚毁身體)這樣的佛教生活一般因素來規定僧人就是無後不祀之鬼,多少帶有敵視或貶低佛教的色彩;此處并未將出家人的身份直接與“不祀”掛鉤,而是以遊方、化緣時的偶然離世或自然死亡作爲僧人死後成爲孤魂的原因,表現出善視佛教或者并存佛道的態度。儘管如此,比較道士成爲孤魂出於修行尚未成功,生命卻已終結這種宗教修行方面的原因,僧人因世俗原因而成爲孤魂,實際仍反映道、釋之間的高下判别。當然,此種有關道士未能竟功的死亡觀,也與早期天師道關於道士死後依照功行成爲鬼官或者仙人的觀念,以及靈寶經所主張的死後修煉或轉輪成仙觀念并不太一致。[注]靈寶經中死後修煉和轉輪成仙,參見《道教靈寶派度亡經典的形成: 從〈元始五老赤書玉篇真文天書經〉到〈洞玄無量度人上品妙經〉》及謝世維《練形與鍊度: 六朝道教經典當中的死後修練與亡者救度》,《中研院歷史語言研究所集刊》2012年第83本第4分。不過,從朱法滿整編《道士吉凶儀》來看,雖含超拔的因素,主要框架仍是俗禮,[注]《道士吉凶儀》與儒禮的比較,參見趙樹龍《道士吉凶儀校釋及初步研究》,首都師範大學碩士學位論文,2011年。與《赤松子章曆》所收章本所説喪禮依俗禮是一致的,隱約傳達出對死後是否可繼續成仙之路的不確定性。此種面對死亡的現實經驗與儀式處置,再加上普度對象已涵納僧人在内,那麽,“道士”作爲一種社會身份自然也不能排除在普度以外。這種成仙追求與對本身所處身份的綜合考量,一者爲“道士”進入孤魂行列提供了理由,另者也爲“僧人”與“道士”的齊同,其成爲孤魂的理由轉變爲宗教性的解釋提供了範例。

題寧全真授、林靈真編《玄都大獻玉山淨供儀》,雖含水火二煉,但或許仍可反映兩宋之際或者南宋初期的孤魂形態。該儀普召“滯魄孤魂,幽靈惡趣,二十四門苦爽,三十六道傷亡”,雖然將有主無主、孤魂與傷亡全都混雜在一起,且專文描述的也只有帝王將相、道士僧人、儒臣百工、文人妓女屠户庖廚等四類,不像《次第儀》析爲十類,似應反映較早形態,卻可能是傳授、編寫時造成的文本假象。在道士、僧人的描述方面,該儀文字遠比《次第儀》更爲成熟,也更爲華麗或文學化:“其有雲扃霞岫,探道德而葆玄元。月嶂煙巒,樂菩提而味禪蜕。或厭膏粱以精進,或棄鉛華以勤修。或藜錫經行,心希五施,或蒲團宴坐,志勵十齋。或守戒定慧以俱圓,或混精炁神而入妙。或永劫探玄珠於象罔,或中道滓白玉於紛葩。皆脱陰塵,咸翔陽景。願提携於後覺,俾紹續於前修。特降芳筵,庸歆菲供”。[注]《靈寶領教濟度金書》卷六一,《道藏》(7),頁308。雖是在普召文中出現,但從“願提携於後覺,俾紹續於前修。特降芳筵,庸歆菲供”來看,似未將道士、僧人作爲孤魂召請,而是將道士、僧人作爲“先覺”或“接引者”奉請。此種描述可能是對玄都大獻“齋道”(盂蘭盆會“齋僧”)的挪借。而道士由現實中齋供的享用者轉變爲儀式中召請赴筵的對象,也使得作爲儀式服務提供者的道士從儀式程序中隱退,而道教淨供或者普度儀式也得以擺脱佛教式齋供的功德模式,直接施濟鬼神。也正是在介入儀式的層面,這樣的轉變對佛教水陸儀普召水、陸,特别是對水陸儀吸收道教孤魂觀念具有至關重要的意義。大概宋元之際形成的佛教水陸儀《天地冥陽水陸儀文》中,普召文除諸佛、諸神等外,出現“往古人倫”與“孤魂”兩個序列,“往古人倫”即道教濟幽中的孤魂,“孤魂”則是道教濟幽中的枉死,便是在吸收道教孤魂觀念時所作之轉换與調適。

由金允中對科文俗本的批評可知,南宋時應已發展出二十餘類或者“二十五類”孤魂。[注]王契真《上清靈寶大法》未見召孤文,但《普召六道孤魂牒》涉及各類孤魂凡二十大類,其中部分類别包含多種身份,而僧道尼姑、岩棲谷隱等則列於一類。《靈寶玉鑒》則僅在攝召節次提到“召請二十四類孤魂”。所謂俗本文字并未保存下來。但金允中“重撰六道之文,召孤魂二十五類文”,“且使言語平易,章句可讀,常不越於大義,俾略切於事情”。[注]《上清靈寶大法》卷四四,頁653。雖按他自己的文學觀對相應文字進行了重撰與調整,應可反映南宋時孤魂類别的基本構架。這二十五類孤魂包括歷代帝王、后妃嬪御、廟堂宰輔、英雄將帥、軍門兵卒、文士儒生、道觀羽士、山林隱逸、寺院僧人、女冠尼僧、累代富豪、九流雜藝、雲水高人、市井閑徒、漁人釣叟、耕稼農夫、川陸行商、伶人倡流、路岐雜能、有司胥吏、割烹屠宰、吃菜事魔、産死孕亡、寇亂劫掠、刑徒死傷等。[注]鄭思肖設計的普請雖是依神仙以及神道、人道、畜生、地獄四道的模式,但人道涉及的社會身份仍可見二十四類孤魂的影迹,見《太極祭煉内法》卷上。其中除道冠羽士、寺院僧人、女冠尼僧外,雲水高人也與修煉之士有關,反映南宋時内丹修煉跨宗教、跨道俗傳承的特點,在此也作爲道士類孤魂一併考察。吃菜事魔一類爲摩尼教,往往托迹道釋,因而也與僧、道有關。不過,與對僧、道的描述不同,金允中還是取邪魔、邪教的正統觀,認爲是“陷其醜而欲脱無門”,“叛道以遺親,遂成惡果”,一者反映南宋時摩尼教之盛行,另者也反映道教對摩尼教的排拒。

有關表述如下:

真祠羽?兲8,琳館黃冠。委塵俗以出家,悦沖虚而入道。深悟浮生之夢幻,仰探至理之希夷。……伏願特矜晚學,曲降飛車。開化沉溺之幽魂,或就齋功之善果。其有宿因未厚,美意徒勞。其學罔際於真師,内鍊不逢於秘訣。或修存而中輟,或障難之橫生。……承今符命之招,詣此薦資之會。毋牽纏於宿念,早湔濯於靈根。一徹玄機,即升仙籍。

叢林大德,列刹高僧。秉智慧刀,斷煩惱障。……剖破藩籬,何用拘於道釋。飛馳杖錫,即俯降於壇場。鑒此良因,用歆淨供。其有禪心未寂,覺性猶迷,五藴非空,六賊尚熾。或隨時以飄蕩,或混俗以浮沉。及其天數之告終,不覺色身之永已。茫茫幽域,杳杳泉臺。自憐超脱以何時,適此遷升之有路。昨非今是,咸資曠蕩之恩。捨舊從新,即上清虚之岸。

宫觀女冠,寺院尼衆。或悟真而入道,或因事而出家。或歸西方寂滅之宗,或慕太上沖虚之教。……伏願俯從懇請,不吝慈悲,鑒此精修,納兹薦獻。其有道緣之尚淺,宿慶之未深。雖披出俗之冠裳,莫竟脱塵之念慮。或積功之易倦,或見性之不明。徒知世故之紛紜,不覺大期之至止。念幽都之寂寂,慮飛爽之凄凄。因此修崇,悉祈來赴。重資靈澤,再作生涯。

雲水高人,江湖達友。單瓢隻笠,遍遊於福地名山。五炁三華,暗聚於崑峰蓬頂。……伏願提拔玄門,主張大教,曲全齋薦,同拯迷津,欽佇雲輿,即臨法席。其有山川徒歷,未逢出世之師,功法雖繁,莫有成真之訣。未免苟活於軀體,蓋將空度於歲時。生而逐伴隨羣,死則飄神蕩識。請回清慮,早脱昏衢。結兹無礙之緣,再遂有生之樂。[注]《上清靈寶大法》卷三八,頁601——604。

道士修煉成真,僧人證成正覺,本來都不應與俗世鬼魂爲伍。杜光庭所述“剃髮焚身”,《次第儀》所述遊方客死,均以俗世況佛門,此點類似金允中筆下的摩尼教,其教徒與道士不可比擬,不過是墮入外教的俗人。而道士成爲孤魂,金允中所列舉原因包括不遇真師、不得秘訣、修煉中輟以及障難,這些親切的表達實際就是《靈寶無量度人上經大法》所説“學道未成而歸幽府”,[注]《靈寶無量度人上經大法》卷五三《齊同慈愛品》,《道藏》(3),頁909。無疑都是修行過程中可能遇到的實際困難。至於僧人成爲孤魂,金允中所述則爲禪心未寂,見性不明,也就是未能覺悟,與《次第儀》中道士“未遂長生之理”類似,是在承認佛教可以了生死,證涅槃的前提下,爲修行未成的俗僧提供“超脱”途徑。

金允中從道士、僧人中特别析出的女冠尼衆,與道教濟幽儀式一直以來對女性的特别關注有關。儘管極力批評硤石、血湖地獄的虚妄,認爲是騙錢的説辭,他顯然也注意到對女性的專行救度,所以在俗世“産死孕亡”以外,[注]關於道教女性救濟,參見謝聰輝《産難的預防、禳除與拔度: 以南臺灣與泉州地區所見道教科法爲主》,《古典文獻研究》第19輯上卷,南京,鳳凰出版社,2016年。也專門將道、釋二教中的女性修行者别列爲一類。如不考慮性别,女冠尼衆本來應與道士、僧人一樣,成爲孤魂無非是修行未成,但既然單獨列爲一類,所謂“雖披出俗之冠裳,莫竟脱塵之念慮”這樣的對女性修行者的成見就被突出化了。這種成見在清初淨明青雲派的祭煉玄科中仍得以延續。當然,此種描述是建立在佛道二教共存立場之上,並且充分承認女性可以成仙、證覺的前提之下的。

如前所述,《天地冥陽水陸儀文》所列孤魂其實是道教濟幽中的橫死,從所用“召孤文”對孤魂形象的描述來看,諸如“頭如泰山,腹似須彌。咽喉如針,經年劫而不聞漿水之名,永世生而非睹飯食之味。坐如枯骨,行似破車。面上火出,口内煙生”等,[注]普林斯頓大學葛思德東方圖書館藏明初太原刊本《天地冥陽水陸儀文》卷下,葉下七a。實際是一種意義挪借,即將孤魂等同於餓鬼。儀文另以《召請往古人倫儀》來囊括本應是道教儀式中的孤魂,依次爲盛德明君、后妃宫院、協讚臣僚、爲國亡軀、僧尼、道士女冠、儒流賢士、孝子順孫、賢婦烈女、老幼衰殘等十類。其中不再將女冠尼衆單列一類,而是分别類從僧、道,有關描述爲“捨家僧行,棄俗尼童,或抛父母而遠去雲遊,或别親知而參禪問道。諸方論義,隨處尋師,挑囊負缽而柱杖驅馳,涉水登山而往來辛苦。或燒身煉臂,或爲法亡軀。不遇勝緣,徒勞喪命。一切往古僧尼等衆”,“修真道士,煉行女冠,或居宫觀而設醮登壇,或住山岩而飡松噉柏。或修身養命,或煉藥燒丹。或施工巧而藝術千般,或乃書符而祛除百病。致使仙方不遇,大道難成。或開造藥爐而迸火燒身,或吞霞服氣而乘空喪命。一切往古修真道士、煉行女冠等衆”。[注]《天地冥陽水陸儀文》卷下,葉下四。

結合前舉道教召孤文來看,水陸儀文雖將各類人等歸入“往古人倫”,實際仍延續道教孤魂的敍述方式,僧尼、道士女冠作爲人倫一項的死因其實是成爲孤魂的原因。僧人尋師論義,可以説是禪門修行的實態;然而人人都能得法開悟也確實不現實,盲修瞎參者所在多有,儀文中“不遇勝緣,徒勞喪命”雖采用“緣”的概念,似偏向外在因素,但結合參修的描述,癥結仍是自己未悟。此點,與道士的不遇仙方,難成大道一樣,都是從宗教修行未能成功的角度來説的。應當説,就未能覺悟這種修行層面的描述而言,仍是借鑒了道教召孤文的思維方式。

就佛教立場來看,出家爲僧尼本應得善果,燒身煉臂自屬苦行,爲法亡軀在理論上也應轉入善道,那麽,以僧尼爲孤魂便難以被接受。大理國《無遮燈食法會儀》雖無孤魂的設置,但有“亡過僧尼,誤犯律儀”的描述。[注]侯沖整理《無遮燈食法會儀》,《藏外佛教文獻》第16輯,北京,中國人民大學出版社,2011年,頁28。以“律儀”這樣的佛教内部規則來説明僧尼的得惡果,因而需要被超度,就完全扭轉了以道教立場來看待僧尼的思維方式。不過,此種表達僅限於部分僧尼,而現實中確實存在的“未得道果”的僧尼,是否需要予以拔度,仍是困惑人心的問題。水陸儀文將僧尼與道士及其他身份的鬼魂一道列入往古人倫,另以橫死爲十類孤魂,既滿足了吸收道教孤魂賑濟序列的需要,又不至將僧尼也列入孤魂。此點從《瑜伽集要焰口施食儀》也可得到佐證。該儀在施餓鬼的基礎上增入十類孤魂,但并不按照道教以社會身份歸納孤魂的方式,而是糅合過犯與橫死,因此也自然將僧人、道士排除在孤魂之外。[注]《瑜伽集要焰口施食儀》,CBETA T21 No.1320。

明代雲棲祩宏重編《法界聖凡水陸勝會修齋儀軌》一者遵照水陸儀文傳統分列“人倫”、“孤魂”,並在人倫序列中提到“未得道果僧尼,未登仙品諸道流女冠衆”,作出近似客觀性的描述;另者在孤魂序列中除列出十類橫死外,又重複列出人倫序列中已存在的君臣妃后、士農工商兩類,其中,士農工商類中又提到“黃冠羽客,尚道無成”,[注]祩宏《法界聖凡水陸勝會修齋儀軌》卷三,CBETA X74 No.1497。但并未提到僧人,也就是説道士可以是孤魂,但僧人只能放在人倫序列。水陸儀文雖然巧妙地創制人倫一格,但是面對道教的孤魂觀念,仍不得不將道教的橫死改作佛教的孤魂。祩宏重編水陸儀時,可能發現了人倫序列的諸種魂靈在道教那裏本爲孤魂,因而在孤魂序列才予以重複。

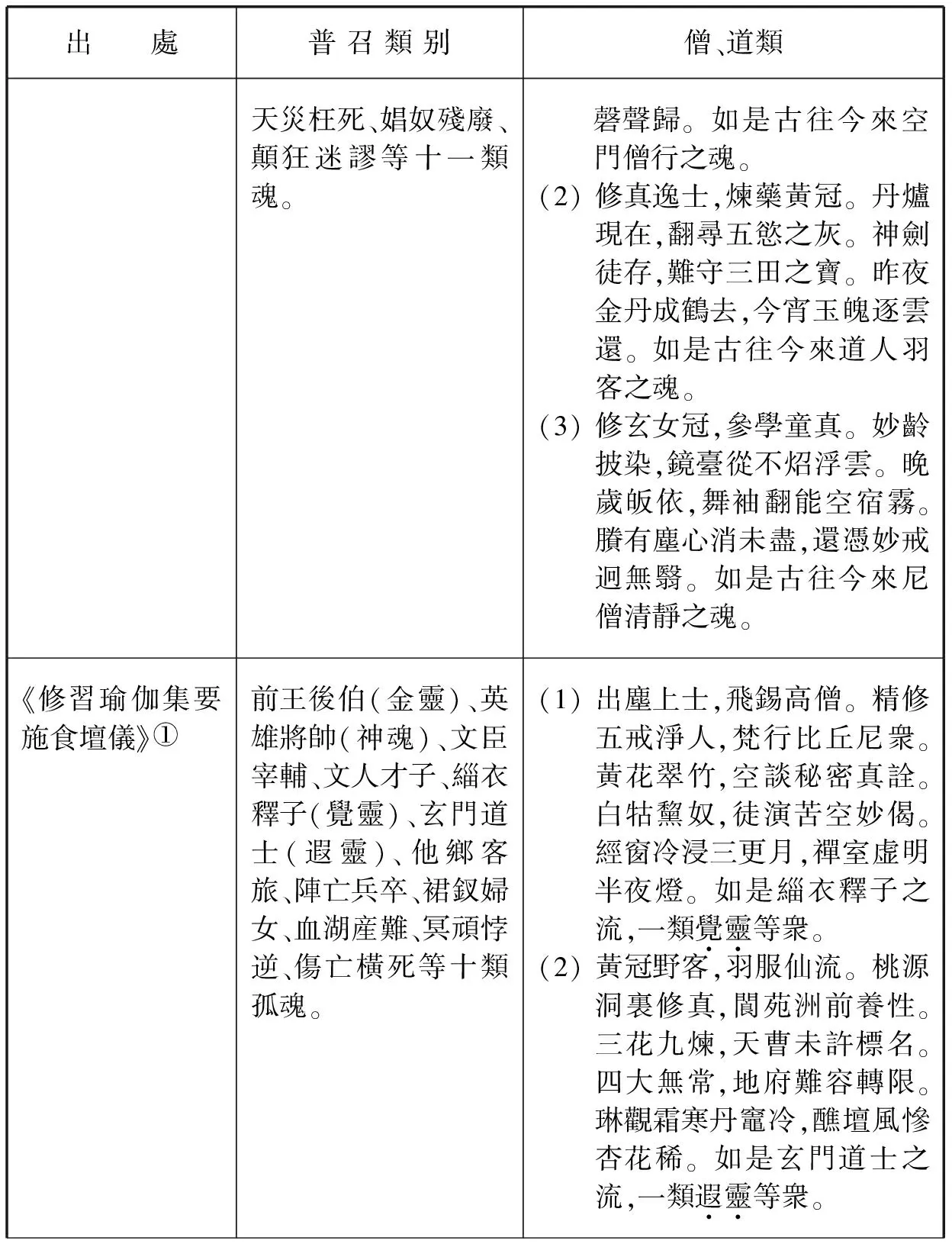

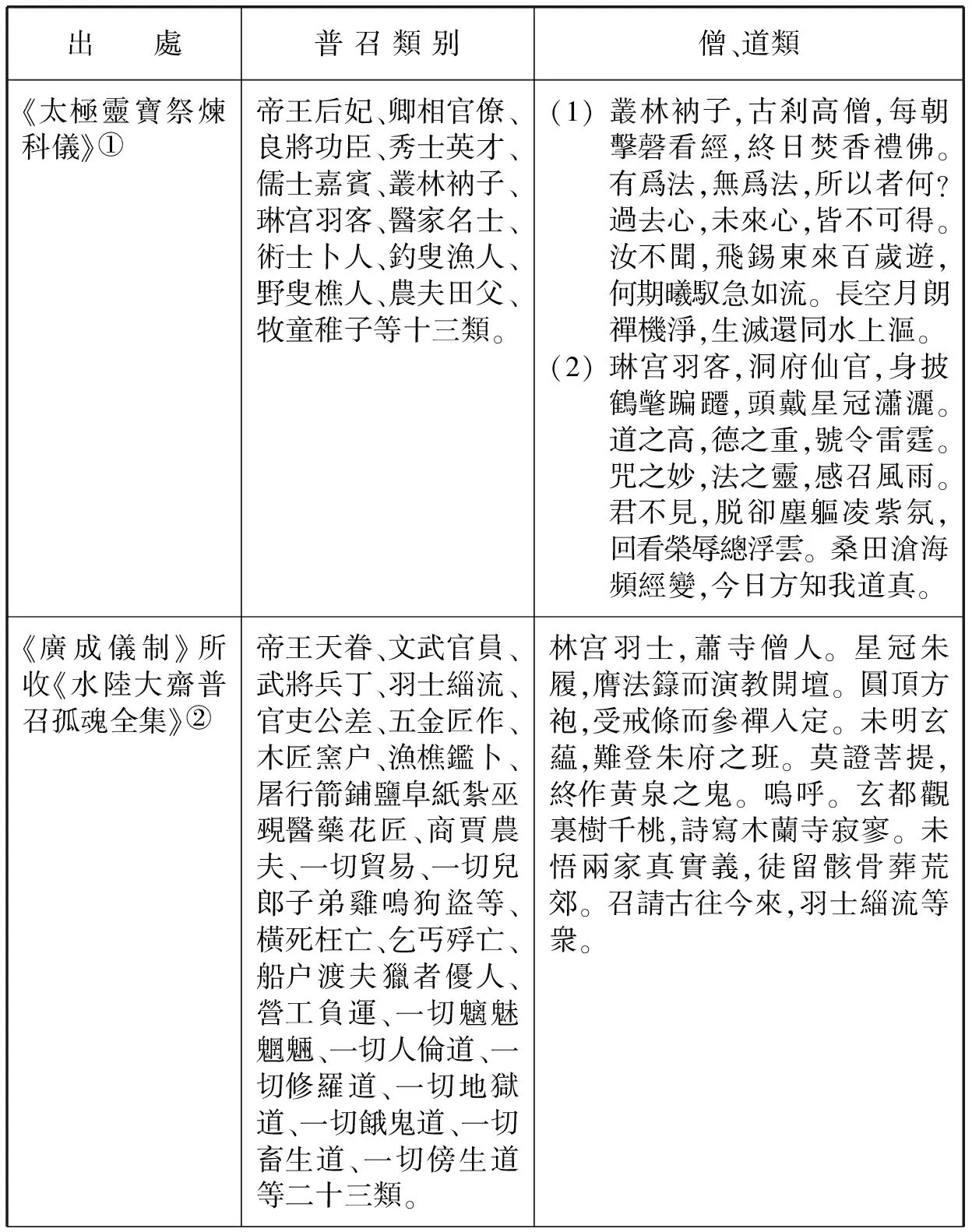

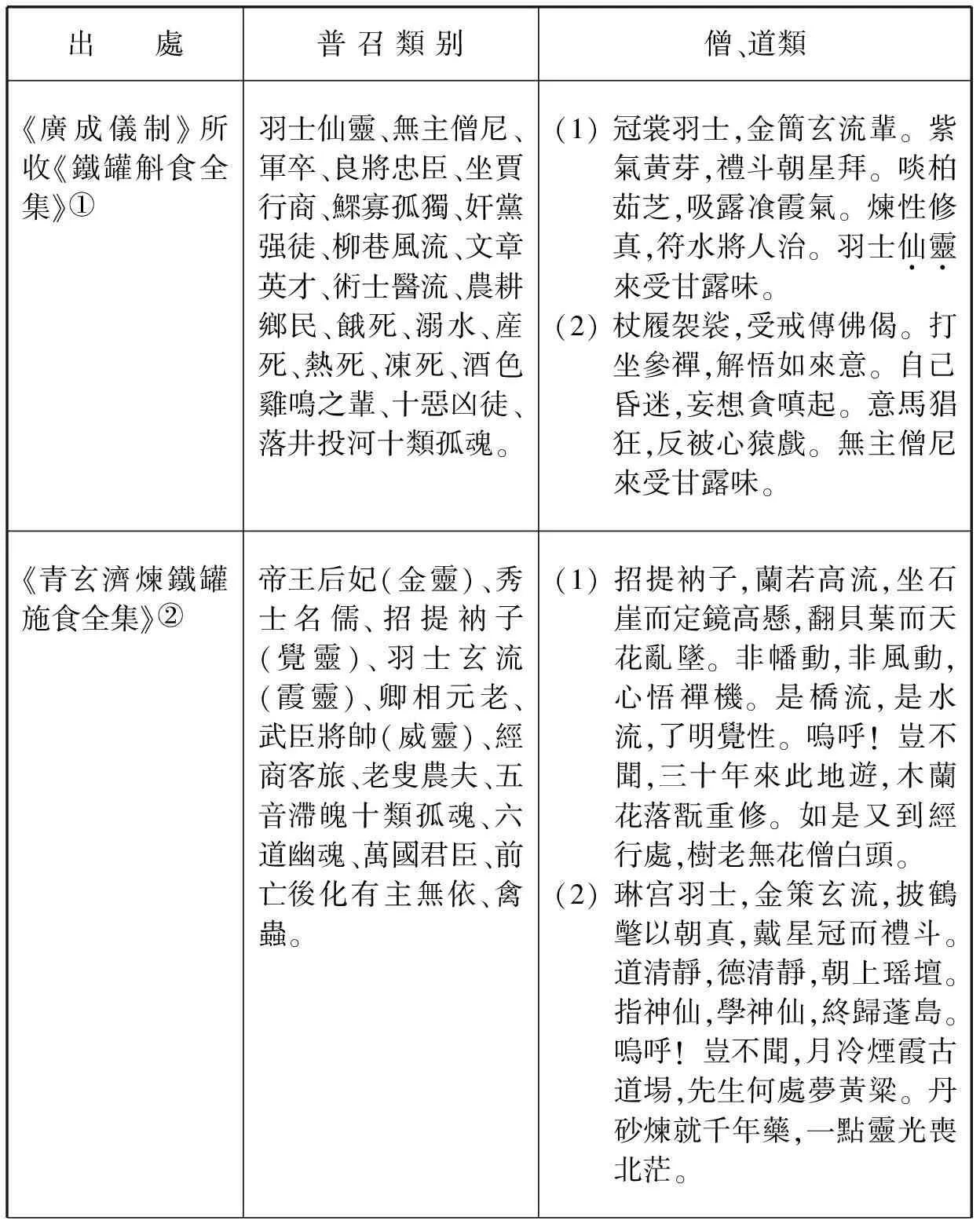

這種重複無疑造成文本混亂,而文本混亂自然要得到清整。清代法藏《修習瑜伽集要施食壇儀》取消人倫序列,僅列十類孤魂,包括各種身份及過犯與橫死。過犯與橫死來自《瑜伽集要焰口施食儀》,各種身份的孤魂則是向道教式孤魂的復歸。法藏的調整也許並不完全是面對佛教内部文本所作出,可能也隱含着面對明清時代流行的各種道教召孤文所作出的反應,特别是“空談秘密真詮”、“徒演苦空妙偈”這樣的表述明顯站在佛教以外的立場。當然,結合該儀對道士的描述,爲僧無用,爲道亦死,此種表述或許只是對徒有教相的否定吧。耐人尋味的是,道教全真派的濟幽科儀特别是《青玄濟煉鐵罐施食全集》,儘管在對僧、道類孤魂的描述與道教正一派在文字上基本相同,指稱二者時卻并不使用“孤魂”一詞,而是引入“覺靈”、“霞靈”的表達,又反過來受到了《修習瑜伽集要施食壇儀》的影響(以上文本比較參見列表)。

出 處普 召 類 别僧、道類清刊本《太上靈寶淨明宗教錄》卷十《祭煉啓師威儀玄科》君臣妃嬪、捐軀報國、高賢墨士、空門僧行、道人羽客、他鄉客旅、全倫守節、尼僧清靜、(1) 童年染薙,晚歲披緇。談經説戒,馳心門外碧天雲。學觀參禪,錯會庭前柏樹子。萬念未從燈影滅,一靈猶逐

(續表)

①法藏《修習瑜伽集要施食壇儀》卷下,CBETA X59 No.1083。

(續表)

①《藏外道書》(17),成都,巴蜀書社,1992年,頁644。

②《藏外道書》(14),頁429。

(續表)

①《藏外道書》(14),頁578。

②《藏外道書》(14),頁607。

(續表)

①黎志添、游子安、吴真《香港道堂科儀歷史與傳承》,香港,中華書局,2007年,頁303。

龍虎山天師府“靈寶濟煉度孤科儀”①歷朝帝后、朝廷卿相、府縣官員、文士、武士、道、將軍、僧、塾師、畫人、醫等十一類孤魂。(1) 琳宫羽士,金策賢流,身披霞服以朝真,頭戴星冠而禮斗。道清靜,德清靜,昇上瑶壇。志神仙,學神仙,終歸蓬島。君不見,聞君學道古來傳,寂寞無人空杏壇。棋局儼然蹤迹在,三天門下伴神仙。(2) 招提衲子,蘭若僧流,終朝擊磬以看經,每日焚香而念經(佛)。非風動,非幡動,①傅利民《齋醮科儀 天師神韻: 龍虎山天師道科儀音樂研究》,成都,巴蜀書社,2003年,頁93,94。

①傅利民《齋醮科儀 天師神韻: 龍虎山天師道科儀音樂研究》,成都,巴蜀書社,2003年,頁93,94。

(續表)

①曹本冶、朱建明《海上白雲觀施食科儀音樂研究》附錄《科儀影印本四種》,北京,文化藝術出版社,2012年,頁398,399。

②《莊林續道藏》(14),臺北,成文出版社,1975年,頁3916。

結 語

“蒿里誰家地,聚斂魂魄無賢愚。鬼伯一何相催促,人命不得少踟躕”。[注]《新輯搜神記》卷二三,頁395。死亡是所有人均須面對的終極問題。無論本屬何種身份,有限的生命終有走到盡頭的時刻。儘管在處理身後事上,作爲制度的喪禮呈現等級差異,但剝離裝飾性差異後的基本結構,仍屬一致。秦漢時代對新亡者魂神的招復以及葬儀中神主與銘旌的設置,即可反映一般性的特徵。伴隨這些物質性傳統的,關於死後世界的觀念,爲後來的道教及中土佛教所吸收。[注]秦漢時代的喪儀、靈魂與死後世界,參見余英時《“魂兮歸來!”——論佛教傳入以前中國靈魂與來世觀念的轉變》,余英時著,何俊編,侯旭東等譯《東漢生死觀》,上海古籍出版社,2005年,頁127—153。蒲慕洲《追尋一己之福: 中國古代的信仰世界》,頁70—76,165—196。同時,國殤英靈,作爲一種强死,其肉體的葬埋與靈魂的撫慰,也同樣爲道教及中土佛教所繼承。普度亡化,正是在處理個人生命的經驗與維護社羣安寧的職責,這樣的雙重基礎上逐漸形成。而作爲此種宗教服務的提供者,道士、僧人本身也須經歷生死。在他們看來,得道者當然可以肉體昇天;覺悟者則可以立地成佛。對於一般的修道者而言,得道與覺悟作爲一種目標或者追求卻未必能夠達成,在修習或談論中,死亡作爲一個問題雖然可以藉助宗教語言予以化解,但在現實生命中畢竟無法逃避。道教與中土佛教濟幽科文中將道士、僧人納入其中,即體現對此種現實的正視與回應。