族群法治知识在民族地区生态治理中的应用路径研究*

——基于青海H县草原生态保护的田野调查

2018-04-08魏婷婷卫跃宁

廉 睿 魏婷婷 卫跃宁

一、问题的缘起

自20世纪中叶以降,在民族志研究中,地方性知识开始演变为一个重要的标志性概念,连同与其具有一脉相承属性的本土化资源一道开启了现代民族学研究的新纪元。当然,基于社会科学研究的共通性,地方性知识随之得以进入民族法学领域,并由此推演出了族群法治知识这一全新的理论范式,至此,族群法治知识已超出纯粹的社会存在范畴,进而成为对现代法治体系建设具有宏观诠释力的新元素和新符号。

实际上,从治理绩效视阈切入,这种带有鲜明民族属性的族群法治知识与国家的官方法律表达之间并不存在着本质上的区别。从文本学上而言,族群法治知识构成了所谓的“活法”(living law),而从规范学上来看,族群法治知识亦成为“实质上的法”(the nature of law),由此可见,族群法治知识与官方法律表达两者之间并非存在着不可逾越的鸿沟。作为在特定社会背景和历史实践中由相应地域内的特定群体和特定民族所人为建构出的法的形态和人工汇总出的法的经验智慧,族群法治知识长期蕴藏于乡土社会之中,饱含着浓烈的乡土色彩和乡土气息。[1]一方面,族群法治知识是民间智慧的结晶,具有较高层级的知识谱系位阶。与此同时,它又淋漓尽致地展现出了人类的生存技能及其生存智慧,彰显出十足的实践价值。

在我国的民族地区,族群法治知识的样态源远流长,时至今日,其仍然以“隐性法律体系”的名义获得相应的作用空间和运转范畴,其效力并不曾因为时光的转换而有所隐匿。无论是内容繁多的少数民族习惯法,抑或是亘古的村寨条约和村规民约,无一不是这种族群法治知识的生动体现。然而,随着20世纪80年代以来“送法下乡”运动的兴起,既有乡土社会中所酝酿出的自发性法治秩序已悄然得以改变,“国家法”自此成为对民族地区乡土社会具有独立诠释力的新变量。也正是在这种“国家立法中心主义”式的逻辑理路中,民族地区的族群法治知识随之被标以“落后”“蛮荒”“违背潮流”等标签,进而处于弱化甚至“失语”状态,游走于现代法治体系的边缘。但是,诚所谓“徒法不足以自行”,在民族地区的生态治理体系重构进程中,绝非依托单一的官方法律表达所能够胜任,族群法治知识作为一种“小传统”,其理应与以官方法律表达为代表的“大传统”衍生出某种程度上的互动机制,而这种互动机制的形成,将成为影响民族地区生态治理结构的终极因子。在现代法治话语极具风靡的当今社会,若能重拾和利用这种具有鲜明的地域特征和民族色彩的族群法治资源或族群法治知识,必将有利于推动民族地区生态保护模式的转型,从而促成民族地区经济与社会的共同发展。当然,这也同时将构成本文主旨之所在。在本文中,笔者试图通过对青海H县牧民们在长期的生产实践与生活实践中所积累的有关草原保护的族群法治知识予以剖析,进而凝练出可供现代生态保护体系予以借鉴的法治本土资源,从而促成族群法治知识与官方法律表达在民族地区生态保护进程中的协同与共治。

二、族群法治知识:一种重要的概念创设

需要说明的是,族群法治知识并不是一个约定俗成的用语,而系本人在此文中所首先提出,在此,族群法治知识借以寻求一种介于地方性知识和本土法治资源之间的中性概念表达。从语义学上来讲,显而易见,族群法治知识是一个合成性词汇,其由族群和法治知识两个子概念所组合而成。族群,在民族学中,是指具有相同的地缘关系、相近的血统关系、相似的语言文化的人的集合体,当然,部分学者基于视阈的迥异,提出了“族团”一词,并认为“族团”比“族群”这一概念更富有规范性和科学性。笔者认为,无论是“族团”也好,还是“族群”也罢,这两个概念并不存在着本质区别,都是指具有紧密渊源关系的人的集合体。而法治知识,是一种涉足正义和公平的原初性知识,它经由人们在日常生活经验中所习得而成,具有传承性和拓展性。族群法治知识,即为族群在日常生产活动中所自发建构的有关公平、正义的法的观念。在乡土社会的生产实践中,这种族群法治知识往往通过涉及法律意识和法律空间的民族志而得以体现。作为一种从法理学抑或法哲学中所建构出的概念,族群法治知识的历史渊源可以推进至20世纪50年代,其话语渊源也可以追溯至人类学和社会学等多重学科。作为著名的人类学家和行为科学家,克利福德·格尔茨在其著作中最早提出了族群法治知识这一概念范型。在名为《地方性知识》的不朽作品中,他采用开门见山式的方式,先行对地方性知识分别进行了内部证成和外部证成,继而道明了法律的本质之所在。他指出:“法律并非具有绝对的普世性价值,那些将法律视之为人类普世精神的言语已经被实践所明证,其只不过是人类自身的幻想。法律是一种相对论上的地方性知识,它是一种从地方性土壤中所生长出的本土化知识,它构成了人类生存智慧中的本土化资源。”[2]2 6至此,族群法治资源抑或族群法治知识方才成为一个正式的概念而得以问世,并由此构成了人类知识体系中的重要一环。当然,在克利福德·格尔茨的理论中,始终未曾对族群法治知识的内涵进行精准界定,也未曾切实回应持有实证分析主义倾向的法学家们对这一概念“合法性”身份的质疑。因此,在这一时期,虽然族群法治知识的概念轮廓已经得以初步勾勒,但基于当时所客观存在的学科隔阂和理论嫌隙,仍未有效化解人们对于这个新兴概念的不屑和质疑。

随着由“国家法”所主导的单一化法治模式在人类现代化进程中的逐步“失范”,对族群法治知识的探讨和追随,亦成为人类学家、社会学家和法学家们不谋而同的共识。从宏观上而言,族群法治知识理论的系统问世,变革了既往具有纯粹的西方取向的法治建构模型,并成为世界各国法治体系中的重要变量。而从社会的法治实践来看,族群法治知识充分舒缓了普世精神和本土语境的内在张力,并在此基础之上试图弥合两者之间的固有嫌隙,从而建构出一条别于他国、异于他乡、专属于本地域的民族化和地方化法治路径。从实践价值维度来考量,这种在人类漫长的社会实践和历史演变进程中所沉淀出的法治本土知识,突破了长期存在于人类思维中的固化思维,并将通常被大众冠以“常识”“经验”之类的徘徊于主流知识谱系边缘的地方性知识涵盖其中,从而形成了具有鲜明属地特质、彰显鲜明民族色彩的地方性知识链条。应该理性地看到,这种所谓的族群法治知识,绝非简单意义上的“土话”或者“琐事”,而是凸显复合属性的民族传统智慧的产物。它不仅具备了传统“民间法”所特有的止息民间纠纷、化解民间矛盾的基本功能,而且更具有文化传承、智慧育人、生态保养等多重子功能。正是这种复合型效能的发挥,使得族群法治知识成为人类现代知识体系中的重要有机构成,甚至可以毫不夸张地说,有关法治的族群性知识,基于其“法律多元主义”的本质特性,构成了现代人类社会中的重要知识谱系。因此,在当今人类知识体系逐步膨胀的汹涌潮流中,族群法治知识理应获得同等境遇,进而得到人们的尊重和认同,从而为其效能的释放奠定适宜的时空范畴和叙事语境。

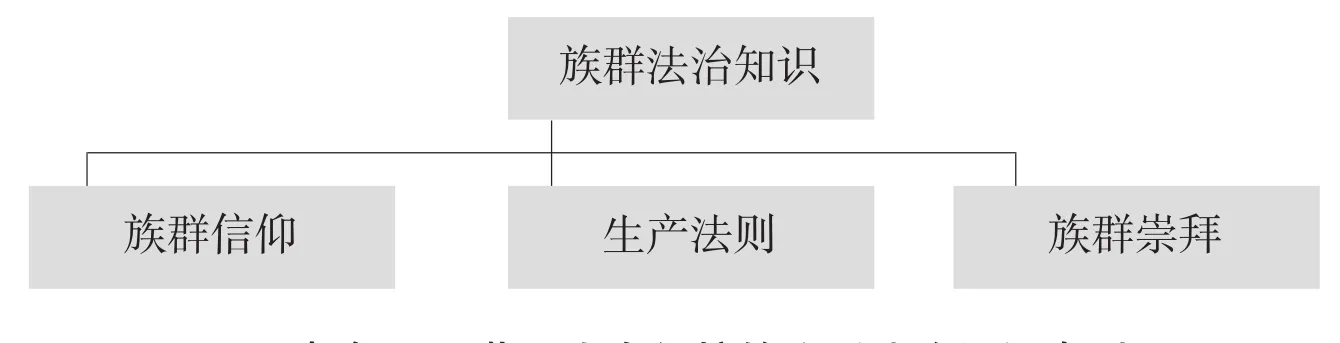

三、草原保护中族群法治知识的规范构成及其现代性忧思

笔者深知,若要习得族群法治知识的实践样态,则需采用恰宜的方法对其进行有效切入。基于田野调查在人类学与社会学研究中所扮演的重要角色,在此,笔者试图将这种传统的研究方法“移情”于族群法治知识的研究之中,进而探寻其价值真谛。具体而言,笔者选取了位于我国西北地区青海省的H县进行个案研究与个案分析。H县位于青南高原,是青海牧区的重要组成部分,同时是重要的水源涵养地和生态安全基地,也是较为典型的生态脆弱区。全县幅员面积6900余平方千米,有天然草场934万亩和原始森林65万亩,是名副其实的少数民族聚集区和畜牧业大县。在这里,由于拥有天然的丰美草场,畜牧业由此成为该县的支柱性产业之一,牧民因此便成为该县人口的主要职业构成。但是,与大多数西北地区的县市相仿,H县的生态环境也十分脆弱,风沙和干旱成为侵蚀草原生态、威胁人畜安全的重要因素。长期以来,如何在此种脆弱的生态环境中既充分汲取到维持人类基本生产生活的必需养分,又能维持草原生态的平衡,实现畜牧业的可持续发展,成为留给H县牧民们的一个重要命题。为了应对这种极为严酷的生态挑战,在长期的历史沉淀中,H县的广大牧民们衍生出了集朴素的自然观念、虔诚的民间信仰在内的一整套地方性知识,它们构成了H县草原生态治理的族群法治知识。这些在岁月流变中所积累起的涉足族群的地方性知识,无处不闪耀着H县牧民们高超的生态智慧,无处不体现着H县牧民们质朴的生态伦理,它们在潜移默化中引导并规范着牧民们的生产和劳动。具体而言,这些朴素的族群法治知识主要涵盖了以保护草场为核心目的的民间信仰、“逐水草而居”的放牧方式及其“万物皆有灵”的自然崇拜等内容。

(一)以自然禁忌观为主要体现方式的族群信仰

禁忌,其英文表达为“taboo”,据考证,这一词汇的历史渊源最早可以追溯至人类原始社会末期。诚如哈特兰所述:“在原始社会之中,不管是何种意义上的法律,其都要通过禁忌来展现。可以毫不夸张的说,法律即是禁忌。这种禁忌所产生的影响力是久远的,在人类社会漫长的岁月中,基本上所有法典都是由禁止性条款所构成。”[3]125由此可见,禁忌作为传统的民间信仰和族群信仰,对人类的生产生活产生着不可低估的影响力,它是一种建立在对超自然力量敬畏、仰慕基础之上的社会调控手段。事实上,在H县广大牧民之中,也存在着以自然禁忌观为主要内容的自发性和民间性的族群信仰体系,这种带有内生属性的自然禁忌观实则构成了一重严密的草原生态保护体系。其一,对圣水的禁忌。水构成了生命之源,尤其是在诸如H县之类的西北民族地区,水资源十分珍贵,只有具备充沛的水源,才有可能使得人们在此地安居乐业。因此,H县的牧民们在日常的生产生活中非常注重对水源的保护,形成了诸多有关圣水的禁忌。例如,禁止将生活垃圾扔到湖泊河流之中,禁止在河湖周围大小便,以免污染水源。禁止打捞河湖之中的鱼虾及其其他水生物,以免破环水源地的生态平衡。“我们蒙古族信仰佛教,我们认为这些河流、湖泊、沼泽里都住着龙王,不能随便动。因此,我们必须把它们保护起来。”(访谈对象:H县K乡的牧民)其二,对土地的禁忌。土地构成了人们的衣食父母。虽然H县并非农耕大县,但是畜牧业的发展,同样依托于对土地的保护。在H县的绝大多数牧区中,牧民们长期恪守“不动土”的基本原则,他们坚决反对在牧区草地上进行乱挖乱采,以防止牧区的土壤和土质遭受到人为破坏,从而影响草场的发育。其三,对动物的禁忌。作为畜牧业大县,畜牧业成为了H县的支柱性产业。因此,在H县的牧区中,人和动物的关系极为亲近,形成了两者互相依存、互为依赖的现实生存情形。长久以来,牧民们一直对维持他们生计的牛羊等家畜抱有感恩之心,他们沿袭着“不杀生”的传统观念,允许其自然死亡。除却保护牛羊等家畜之外,种类繁多的野生动物同样成为了牧民们所关怀的重点。诸如包括丹顶鹤、野鸭子、白天鹅在内的各种水鸟,由于其对于维持草原水陆两栖平衡具有突出作用,因此,自然受到了牧民们的格外呵护和关怀。牧民们禁止食用这些鸟类的肉,即便是自然死亡,也不得食用。

(二)以“逐水草而居”为主要放牧方式的生产法则

以系统论的视角来审视草原生态链条,其无非包含着三个子链条,即人类、草场和牲畜。[4]因此,维持草原的生态平衡,就是要实现人类、草场和牲畜在日常生产生活中的有机统一。为了达成此种目的,H县的牧民们形成了“逐水草而居”“四季轮牧”的生产习俗,并且得到广大牧民们的一贯遵从。所谓“逐水草而居”,即牧民们根据季节的不断变化,进而选择相应的草场来进行放牧活动,从而在不断迁徙中来维持草场生态的平衡。而“四季轮牧”,是指牧民们在春夏秋冬四个不同季节里选择不同的饲养方式和饲养方法。[5]由于冬天的H县气候寒冷,因此,在冬天,牧民们普遍采用“圈养”的方式来饲养牛羊等牲畜,草原也得以在漫长的冬日里休养生息。当气温转暖、春回大地之时,牧民们便会将牛羊等牲畜放归草场。在H县的牧区,通常将草场界分为“春草场”和“秋草场”,3—8月,牲畜们在“春草场”进行定点活动,而8—11月,牲畜们则进入“秋草场”进行水草的采食,因此,即便是在非“圈养”季节中,由于“春草场”和“秋草场”的划分,两者都能获得相应的休养时间,从而保障草场的生态平衡。“由于现在已经是5月份了,天气暖和了,他们(牧民)都赶着羊群去很远的地方(春草场)了,要到天气快变冷时才能回来。等到回来之后,牛啊羊啊就在定居点附件的草场(秋草场)活动。老在一个草场放牧是不行的,这样会把草场里的小草都吃光,等到来年,这个草场里的草总长不出来,也就没有办法进行放牧了,这样是不可取的,会被别人骂的。”(访谈对象:H县K乡的牧民)

(三)以保护生态环境为主要行动逻辑的族群崇拜

恩格斯曾指出:“一个民族或者一个部落所生活的特定的自然条件和自然环境,都被毫无疑问的写进了他们的宗教里。”[6]76对于处于我国西北民族地区的H县来说,牧民们普遍怀有淳朴的自然崇拜情结,他们把赐予他们生存食粮的土地、草场及其生物视为他们的原始崇拜对象。无论是家人的生活,抑或是邻里的变迁,都与人们对土地、草场和动植物的态度密切相关,只有常对土地、草场和动植物怀有感恩之心和崇拜之情,才能收获富足的生活和平和的心境。从本质上来看,H县牧民们对自然的崇拜其实是一套生存哲学,而这种生存哲学又显著受到佛教的影响。当佛教中的因果法则映射到牧民内心深处之时,即形成了H县的牧民们所普遍持有的感恩情结和慈悲情怀。正所谓:“注重在人和自然的关系中寻求平衡,其呈现的因果法则,慈悲心怀,又较为流畅的孕育了一套人、畜、草的生态哲学。”[7]在日常的行动逻辑中,为了遵循内心的自然崇拜,牧民们反对将一切有损于大自然的现代生活配置带入其中。以H县牧民们的居所为例,虽然在全国其他地方的牧区中,已有居住砖瓦房的先例。但在H县,牧民们所居住的仍然是传统的蒙古包。与现代建筑所采用的砖瓦、水泥和钢筋有所不同,蒙古包由架木、苫毡、绳带所构成,其材料环保,易于拆卸,不会对本就脆弱的草原生态自然生态产生二次污染。且相较于现代砖瓦建筑而言,蒙古包的占地较小,不会给土地资源稀缺的草原地区带来过多负担。“我们世世代代住在蒙古包里,已经习惯了。若住砖瓦房,我们就得买水泥和钢筋等材料,这些都会对大自然产生破坏,得罪了大自然,我们就会遭受自然的惩罚,我们不能这样做。”(访谈对象:H县K乡的牧民)

图1 青海H县草原生态保护的族群法治知识类型图

(四)草原保护中族群法治知识的现代性忧思

自改革开放以来,随着国家现代化步伐的推进,H县草原保护中所积累起的族群法治知识呈现出不断萎靡之势,甚至接近于“失语”状态。在H县官方的生态保护政策制定及其地方生态立法中(H县属于民族自治地方,具有民族立法权,可以进行自治条例和单行条例的制定),由于这种有关草原保护的族群法治知识是一种源于民间的非正式制度,因此,其未能有效地抵达到政府的行动逻辑之中,无法被地方政策和地方法规所吸收,从而处于被边缘化的状态。伴随着现代文化及其现代文明的有机渗透,H县在开展地区生态保护工作时,其主要依赖路径为民族自治地方立法,以期达到维持草原生态平衡、增加牧民收入的目的,却无意间忽视了有关草原生态保护的族群法治知识的存在。甚至可以毫不夸张地说,在H县所进行的生态法治建设中,有关草原保护的族群法治知识未被纳入其中,进而被排除在官方的正式制度之外。但与此同时,作为一种发端于民间的生态控制机制,H县有关草原保护的族群法治知识虽然较之过去有所萎靡,但却不曾消亡,反之,其仍旧对广大牧民们的日常生产活动具有一定的影响力,这种影响力的发挥无需依靠官方的认可,具有内发性,它恰恰构成了一种“行动中的法”(living law)。与官方法律表达相比,这种本土所孕育的有关草原生态保护的法治知识和法治观念更具有乡土气息,更容易被生于斯、长于斯的广大牧民们所接受。在H县,关乎草原生态保护的族群法治知识的这种表达与实践之间的背离值得我们予以深刻反思。当大规模的法律移植构成所谓的标准法治模板之后,孰来慰藉这些对现实生活仍旧具有广泛指导意义的民族性知识?在民族地区的生态法治体系建构进程中,能否进而认可这些族群法治知识的“合法性地位”,从而实现其对正式立法制度的文化支援?诸如此类种种问题,都值得人们进行重新认知和合理解释。这不但会影响着这些族群法治知识的未来命运,也将会决定着民族地区生态治理绩效的充分实现。

四、族群法治知识与官方法律表达在民族地区生态治理中的协同性分析——以伯克利学派的法律模型为考察工具

站在乡土中国的立场,客观审视以青海省H县为代表的民族地区生态法治体系建构,会发现,有关保护自然生态的族群法治知识与官方法律表达之间绝非是一种简单的耦合效应,而是具备了深刻的理论前提和理论基础。利用伯克利学派的法律模型理论,则可以对族群法治知识与官方法律表达在民族地区生态治理中的的耦合效应与协同机制进行解构和演绎。

伯克利学派以法的社会性为切入点,将社会变革时期所建构出来的法律模型又细化为三种具体的形态,习惯上,我们把这三种所建构出来的具体法律样态分别称之为压制型法律模式、自治型法律模式和回应型法律模式。[8]在此,需要注意的是,这三种所建构出来的法律模型显然并不能穷尽实践中的多元法律样态,因此,其体系构成类似与马克思·韦伯笔下的“理想型概念”。所谓“理想型概念”,最早渊源于马克思·韦伯所著的《新教伦理与资本主义精神》。对于“理想型概念”的功能,马克思·韦伯在《社会科学方法论》中曾鲜明的指出:“它(理想型概念)不是假设,但它要为假设的形成指明方向;它不是对现实的描绘,但它要为描述提供清晰的表达手段。”[9]95由此可见,伯克利学派所设计出的压制型法律模式、自治型法律模式和回应型法律模式,都应作为一种“理想型概念”而凸显其意义。但在实践中,三种法律模型的划分并非绝对,而往往呈现出一种交融的情形。

具体而言,伯克利学派认为,在压制型法律模式中,政治和法律的界分是不明显的,甚至在某种极端情况下政治与法律是纠缠在一起的,呈现出所谓的一体化状态,而难以做到剥离。在当今社会,这种法律模型已经被各国所普遍摒弃。自治型法律模式与压制型法律模式相较而言,则具备了一定的正当性,在自治型法律模式中,法律和政治得以初步分离,法律成为约束国家权力的重要配置之一,亦开始用法律来衡量国家权力的正当性,在所建构出的国家法律体系中,程序合法性备受重视,程序性构成了司法活动的核心要素之一,并且开始试图通过程序正义的方式来实现实体正义。而在回应型法律模式中,“公共目的是第一位的,它甚至可以缓和服从法律义务,为民间性的公共秩序概念网开一面,从而增加法治的包容性。”[10]总而言之,在自治型法律模式中,突出强调法的国家强制性,这是因为,只有具备十足的国家强制性,法律才有可能被“暴力”地实施。而在回应型法律模式中,对法的国家强制性并不寄予过高的要求,法完全可以在国家-社会二元互动的机制中得以运行,而并不仅仅通过暴力机关来进行实施。除此之外,它还试图调动多元的社会规范形式,来达成对复杂社会的共同治理。

膜分离法是根据VOCs中各组分分子大小不同,利用它们通过膜的传递速率及扩散能力的差异实现分离的工艺[16],具有流程简单、能耗小、运行费用和设备占地面积小的优势,但需要在高压操作条件下进行,目前气体膜分离材料还处在不断发展的阶段。

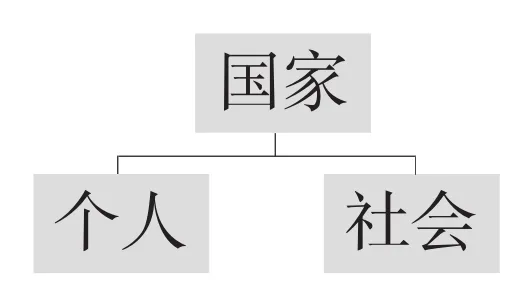

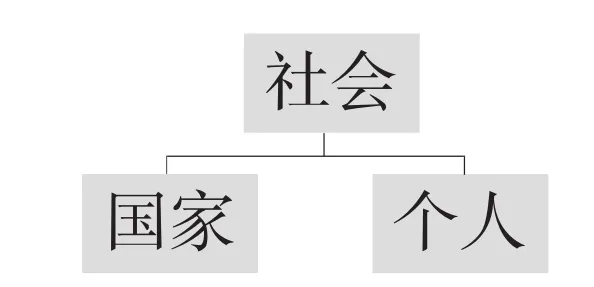

以伯克利学派的法律模型理论为工具,可以对民族地区生态治理中的规范供给做出分别考察。从本质上来看,就民族地区生态治理的参与主体而言,其无非包括个人、社会和国家,这三个主体也同时构成了民族地区生态治理模式中的自变量。按照这三个自变量的排列组合顺序的不同,会相应的构建出国家中心主义治理模型和社会中心主义治理模型。所谓国家中心主义治理模型,即国家权力具有原发性权力的性质,因而在此种模型中,其理应居于核心地位,社会权力和个人权力退而次之,居于从属性位阶。为了迎合这种治理模型的特质,在规范供给层面,体现国家强制力的官方法律表达则始终占据支配地位,进而成为此种治理模型中最为主要的规范供给形式。而包括族群法治知识在内的其他法治本土资源则无法进入主流的规范供给体系之中,处于被边缘化的尴尬境地。与之相反,社会中心主义治理模型中,社会权力的层级效力有所抬升,国家权力的作用机制呈现出逐步弱化的趋向。当然,必须提及的是,在此种模型中,国家权力的弱化只具有相对意义,而并非是绝对性质的。与这种治理模型相匹配,在具体的规范供给上,具有浓烈乡土气息和民族烙印的族群法治知识即可进入主流话语体系之中,从而与官方法律表达具有相近的规范地位,即在社会中心主义治理模型的规范供给上,族群法治知识与以国家法为代表的官方法律表达之间具有了初步的平等效力,两者共同服务于现实的社会生活。在社会中心主义治理模型中,通过实现族群法治知识与官方法律表达之间的协同治理,不但消融了民族地区法律规范供给与生态治理实践间的内在张力,而且有助于畅通族群法治知识与官方法律表达之间的互动路径,进而为两者之间的融通和转化奠定逻辑上的可能性。

图2 国家中心主义治理模型

图3 社会中心主义治理模型

五、协同与共治:民族地区生态治理中族群法治知识的重拾与应用

通过对青海省H县的田野调查,笔者认为,在我国的民族地区的生态治理体系建构中,族群法治知识对于官方法律表达具有一定的“弥合”功效,这种机制与“软法”对“硬法”的补足效应有着异曲同工之妙。甚至可以毫不夸张地说,在以H县为代表的广大民族地区,族群法治知识日益成为推进民族地区生态法治建设的有机力量和构成性要素。牧民们在长期的生产实践中所酝酿积累出的保护草原生态的族群性知识,无疑对于该地区的官方法律表达具有充分的参考意义,其不应被排斥于官方的行动逻辑之外。这些族群法治知识虽然形成于不同的历史时期,具有不同的样态,但却与现代生态法治体系具有高度的目的契合性,即都是为了实现生态保护之核心目的而运行。从这层意义上而言,现代立法文明绝不应是对族群法治知识的简单否定,而应充分从这些民族化的地方性知识中汲取养分,从而实现现代立法文明与法治本土资源的有机统一。因此,有必要从时间与空间双重维度入手,寻求到族群法治知识对于官方法律表达的实践支撑与文化支援,以期促成族群法治知识与官方法律表达在民族地区生态治理中的双向建构。

(一)内部互联融通——勾勒族群法治知识与官方法律表达的互联融通机制

互联,即充分调动族群法治知识对于官方法律表达的补足机制,实现两者的良性互动,进而寻求两者在民族地区生态治理中的共生。作为一项复杂的社会工程和社会实践,民族地区的生态治理,绝非依托单向度的规范供给所能够实现。尤其是在生态治理日趋精密化的当代语境下,若要达成生态治理的终极目的,则仍需架构起多元的规范供给,从而切实寻求到规范手段与治理目的之间的逻辑平衡点。实质上,H县的牧民们在草原生态保护中所积累出的族群法治知识,在实践中对该地区的草原生态保护起到了巨大的推进作用,尤其是在现代文明尚未有效渗透至该地区之中,这些丰富的族群法治知识甚至成为当地保护草原生态的唯一力量。由此而言,这种法治本土资源与生态保护之间的正向关联性,值得官方的生态保护工作予以借鉴和思考。当然,对族群法治知识的重视,并不必然意味着对官方法律表达的否定。作为现代文明的典型代表,通过国家或者地方的立法手段来促成生态的保护,已成为各国在交往中所形成的共识。从逻辑理路而言,两者都应该成为民族地区生态保护进程中重要的规范供给,而不存在舍弃谁、摒弃谁的问题。因此,在民族地区生态治理进程中,就作用场域而言,官方的法律表达应留置给族群法治知识适度的生存空间,从而寻求到“大传统”与“小传统”之间的有机平衡。

融通,即官方法律表达应在族群法治知识中吸取有益元素,从而在民族地区生态治理现代化的时代语境下实现共治。从西北H县的田野调查来看,无论是牧民们的生态禁忌,或是牧民们的生存法则,还是各种形式的生态习惯法,都体现着最为质朴的生态伦理观念。牧民们所积累起的族群性法治知识,实质上构成了一种自发性的社会规范,或者可以将其定义为一套带有内生属性的社会生态秩序,与现代立法文明相比,它发端于生活,服务于生活,更为贴切广大牧民们的日常生产劳动,牧民们更是对这些地方性知识耳熟能详,这些族群法治知识也对牧民们的行动逻辑产生了更为直接的影响。再者,与官方法律表达相比,这些族群法治知识的运转,并非依赖于外在强制力,而是依托于牧民们的内心强制和内心信仰,亦即心灵强制。如果说官方法律表达是一种典型的他律性规范,那么这些族群法治知识则构成了一套自律性规范体系。除此之外,在H县保护草原生态的族群法治知识中,还蕴藏着和谐、自由、平等、仁爱等基础价值,这些有益价值也应当贯穿于官方法律表达之中,进而成为官方法律表达所追寻的价值旨趣。由此可见,族群法治知识所特有的民族性、乡土性、自律性和旨趣性,都值得官方法律表达予以镜鉴,从而实现官方法律表达与族群法治知识在民族地区生态治理中的融通与共治。

(二)外部立法协同——建构族群法治知识与官方法律表达的立法转化机制

在生态治理现代化的时代语境中,族群法治知识与官方法律表达都应该成为生态治理的重要规范供给,缺一不可。在这其中,族群法治知识应当作为发端于民间的“软法”机制而获得运行的时空范畴,而官方法律表达则应成为具有突出强制力的“硬法”机制而运转,后者构成了民族地区进行生态治理时所依托的根本性规范。在我国的民族地区,脱离了族群法治知识,官方法律表达难以达成预估的治理绩效。而缺少了官方法律表达,则族群法治知识的既有优势就难以继续发挥,有可能丧失更为宏观的作用空间。从具体的协同路径上来看,无论是族群法治知识,还是官方法律表达,在共同参与至民族地区的生态治理实践时,都应做到有序、有理、有节,从而实现两者在生态治理实践中的密切配合。为了促成此种协同机制的营建,在必要之时,还需促成族群法治知识向官方法律表达的实时转化。具体而言,即将部分具有较强实践价值的族群法治知识通过包括H县在内的民族自治地方的地方立法行为转化成官方的法律表达。当然,并不是所有的族群法治知识都有必要转化为官方法律表达而适用,也并非所有的族群法治知识都适宜转化为官方法律表达而运行。因此,民族自治地方在制定生态保护立法时,需要有针对性地对族群法治知识中的内容进行甄别,将适宜内容吸收至官方法律表达中,从而赋予其法的符号,授予其法的尊严。当然,在民族地区的生态保护立法中,将部分族群法治知识转化为官方法律表达而适用,并不意味着对族群法治知识独立价值的否定,与之相反,此种行动正是对族群法治知识价值的尊重和认可。通过这种立法转化的具体行为,能够为族群法治知识寻觅到更为宏大的作用空间,从而使其既有效力得以充分释放,这也在一定程度上延续了族群法治知识的古老使命,有助于实现其价值旨趣和现实诉求。

参考文献:

[1]张斌,潘晶.论法律与地方性知识——兼论中国法治现代化的发展模式[J].当代法学,2003(10).

[3][英]马林诺夫斯基.原始社会的犯罪与习俗[M].原江,译.北京:法律出版社,2007.

[4]盖志毅.草原生态经济系统可持续发展研究[D].北京林业大学,2005.

[5]吉尔嘎拉.游牧文明:传统与变迁——以内蒙古地区蒙古族为主[D].内蒙古大学,2008.

[6][德]马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集:第 27卷[M].北京:人民出版社,1972.

[7]鄂崇荣.民间信仰、习惯法与生态环境——试析青海藏族生态观念对保护草原环境的影响[J].青海社会科学,2009(4).

[8]候瑞雪.整合进路中的发展策略:伯克利学派的理论纲领[J].河北法学,2006(10).

[9][德]马克思·韦伯.社会科学方法论[M].李秋零,译.北京:中国人民大学出版社,1999.

[10]廉睿,高鹏怀.整合与共治:软法与硬法在国家治理体系中的互动模式研究[J].宁夏社会科学,2016(6).