如何演奏当代筝曲中的戏曲音乐元素

——以筝曲《望故乡》为例

2018-04-04张梦娴

张梦娴

中国戏曲艺术对中国器乐音乐产生和发展具有比较重要的影响。正如周青青先生所言,“并不是每一个人都能注意到戏曲音乐对传统音乐(特别是器乐曲)的反作用……中国传统音乐中,有不少器乐曲取材于戏曲、或者是以戏曲的情节、板式乃至行腔作为自己旋律发展及结构的主要依据,而戏剧性演唱,就更不必说了”①。

就古筝而言,古筝艺术与戏曲音乐的相互交融具有一定历史基础,它们共同植根于中国传统文化这片沃土,不断汲取养分,共存共荣。戏曲音乐元素一直贯穿于古筝艺术发展之中。无论是传统筝曲,还是时至今日我们熟悉的当代创作筝曲《夜深沉》、《晓雾》、《戏韵》、《望秦川》等,都可见渗透于筝乐创作中的戏曲音乐元素。

《望故乡》是王中山先生于2006年创作完成的,乐曲汲取大量河南戏曲音乐元素创作而成,具有浓郁河南地方音乐风格特点。作品最初命名为《雪梅祭》,体裁为古筝与乐队协奏曲。为方便演奏以及教学,在此基础上,作曲家进行二次创作,精炼音乐语汇并配以钢琴为伴奏乐器,形成现在的“古筝与钢琴协奏”版本。

具有浓郁河南音乐风格的《望故乡》虽是新创作的作品,但其在调性调式上,遵循传统古筝无声定弦,演奏上未大量使用左右手现代和声堆叠、以及复杂节奏交织,给演奏者保留极大地演奏空间。笔者自幼成长在河南,由于耳濡目染的环境优势对河南筝曲较为熟悉,但在演奏此曲时,仍然对豫剧的唱腔、伴奏乐器的韵味反复进行揣摩,并遵从传统筝曲“腔化”的处理模式,希望最大限度保留“以韵补声、声中有韵”的特点。

一、对于豫剧中润腔方式的演奏

润腔是中国传统民族音乐中特有的旋律润饰方法,无论在声乐艺术还是器乐艺术中,都是普遍存在的。戏曲音乐中对于语言、音调、旋律、气息等润腔方式,体现了鲜明的风格韵味及地域特征。中国器乐演奏中,带腔乐音的存在是广泛而普遍的,并且通过运用某些手法,使得乐音产生音高、力度、音色的变化,使之出现腔化乐音的韵味。筝曲《望故乡》主要汲取原素材豫剧《秦雪梅》的部分唱腔音乐、器乐伴奏的音乐、豫剧现代戏的音高素材,并且旋律中体现豫东或豫西唱腔的基本旋律走向。在演绎这首作品时,需用心揣摩豫剧中润腔方式,把握润腔韵味,是演奏者处理作品的关键之处。

古筝是音腔器乐化的代表民族乐器之一,传统的古筝弦序排列为民族五声音阶,变音(fa、si)由左手在筝码左侧琴弦按压而得。“以韵补声”的特点使筝区别于其他固定音阶乐器,“韵”的不同又决定了不同流派的风格性。在线状音乐中添加单个音的表现力,乐音的强弱徐疾、音色如墨般的枯湿浓淡,加之左手揉按滑颤的细腻变化,使得每一个音都是一个音乐过程,是一种“腔”。

河南筝曲在发展的过程中,对于河南戏曲音乐的声腔音韵有一定的吸收,也丰富了河南筝乐自身。在演奏具有不同地域性筝曲时,最需注意的则是对旋律的“润腔”处理,尤其是旋律中最富地域色彩的变音,在乐曲演奏中,单个腔音的处理对整个乐曲风格起着决定性的作用。

演奏大多数古筝音乐作品中,从作品地域及风格来看,特性音“fa、si”的演奏音高是不同的。但在演奏过程中通常伴以左手作韵技法,如:揉弦、小颤、大颤,形成游移性音高。在河南风格音乐作品中,经常大量运用三度上滑音、下滑音技法,各种技法的演奏对旋律进行“腔化”处理,使得作品有鲜明的地域色彩性,情感表达更加饱满。下面,笔者用谱例说明作品演奏中“腔化”音乐处理。

谱例1

作品《诉衷情》段落开头,137小节在演奏时,由#fa快速按出la,再缓慢下滑至#fa,在一根琴弦上,通过滑按音演奏两个音韵,其他乐音同理处理。而在143小节中出现的特征音#re变徵音,演奏时不可直白按到音高,而是运用大颤②技法,对特征音进行强调,激化情绪。

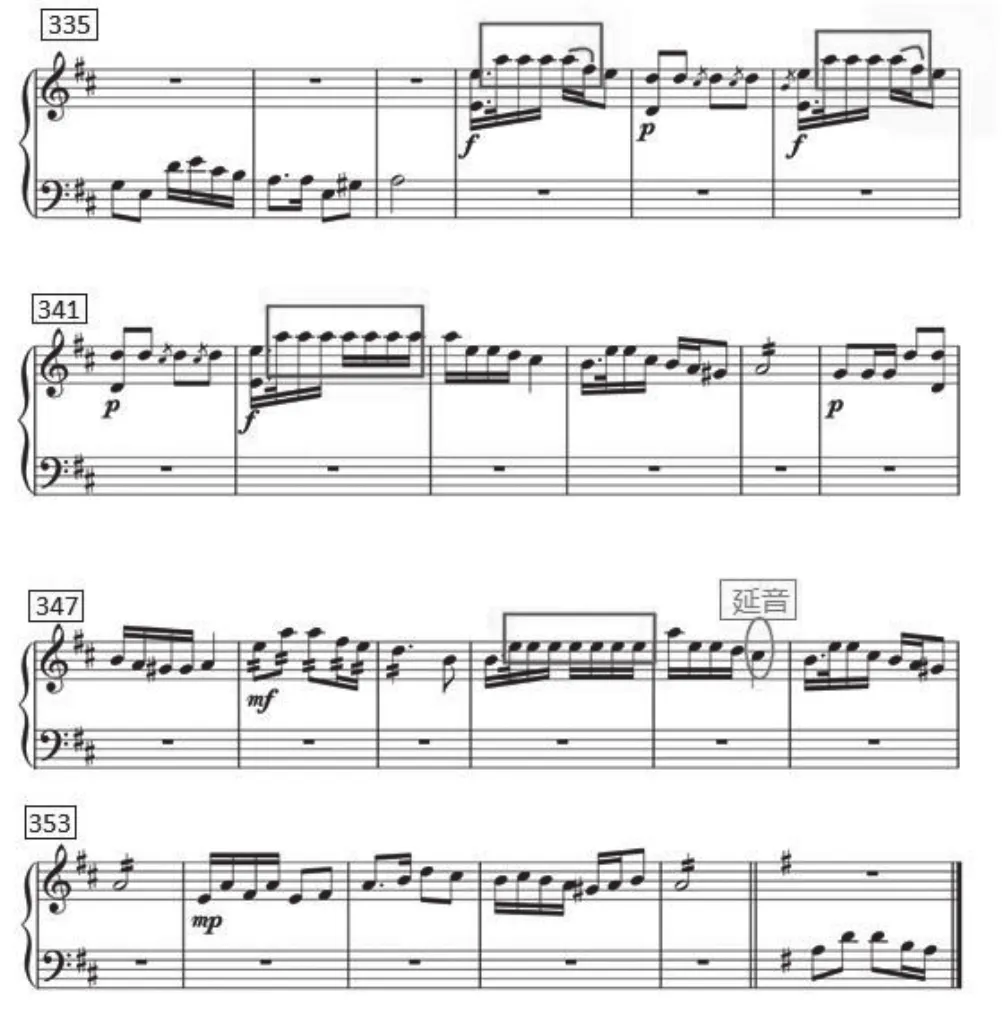

另外,在乐段《长相思》338—353小节(见谱例2)对“腔化”的处理可谓是完整演绎,笔者每每演奏至此都格外揪心,内心产生强烈共鸣,不由心生悲切之感。从谱例来看,单音旋律在重复过程中发展,无法看出“腔化”之端倪,那么则需在演奏上进行修饰。338小节处,避免演奏过于单一直白,在弹奏高音la时叠加#fa音,运用左手上下滑音将#fa按至la,指法借鉴古筝托劈③技法同时强奏,模仿曲胡大幅度揉弦的音色,夸大特定情绪,强弱对比明显,使情感的宣泄更为彻底。之后在343小节处,可使用河南传统延音技法来处理(同音重复),节奏效果,配合以颤音技法,使地方音乐风格韵味加重,情感更为饱满。346小节左手平直按出sol音,音色平静略显悲凉,紧接着#sol音情绪则出现波澜,左手大颤,推向摇指强奏。350小节与342小节处理一致,前奏后音乐语气逐渐软化,深情而舒展的展开。

《望故乡》一曲中,这样的“腔音”处理比比皆是,笔者只是选取其中小部分段落来解释戏曲“润腔”色彩的演绎。乐谱只是写出乐曲框架,每一个演奏者根据自身对乐曲解读能力的不同,对旋律“润腔”的处理方式也不尽相同。但在演奏时,要掌握乐曲的灵魂,对乐曲风格进行准确把握,做到“腔音”精雕细琢、“表演”潜精积思、“用情”细微入心。

谱例2

二、对于豫剧唱腔韵味的表现

中国戏曲不缺乏对于悲剧色彩的演绎。在对于悲情哭泣的演绎中,南方比较温婉细腻、凄凄惨惨戚戚;而豫剧唱腔却独具特点,演绎时如河南人豪放性格一样,演唱者撕心裂肺、声泪俱下的唱腔加之夸张的舞台表演使人为之一振,这也是豫剧音乐中一个较大的艺术特点。

在豫剧《秦雪梅》(吊孝部分)的演唱以及念白中,阎立品对于唱腔的设计可谓精雕细刻,小到一个颤音、倚音,大到创造特殊的超低音“仿哑嗓”,尤其是哭泣唱腔的演绎都饱含深情。时而声泪俱下、掷地有声,时而轻泣无声、如泣如诉,她的哭泣状态在豫剧唱腔中极具特色的唱腔音调。阎立品对悲剧近乎完美的表达,那声声哭喊怨苍穹带给作者极大的震撼。古筝音乐具有装饰性的韵味旋律色彩,自古以来在演绎具有悲剧色彩的音乐时得心应手,那么《望故乡》一曲中,就是这样将“哭腔”演绎的恰到好处,不失真实性而又震撼人心。

谱例3

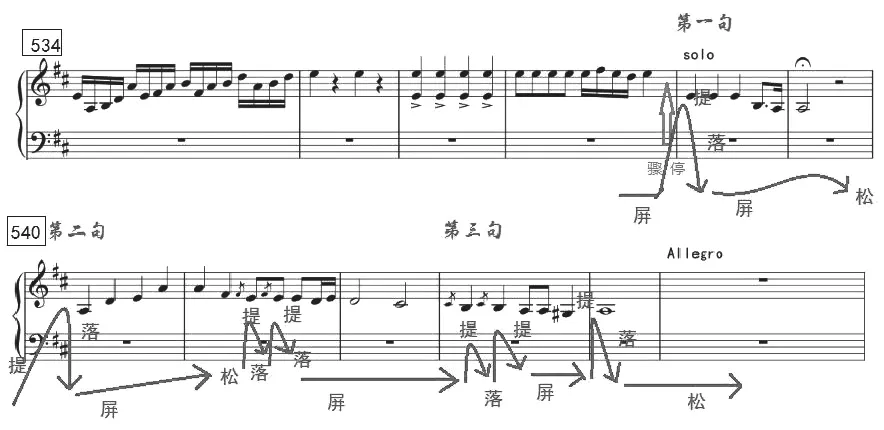

乐曲自538小节开始古筝细腻而又动情的独白,这是一个具有相对独立表现意义的主题,节奏自由,无板无眼。从谱面来看,作者并没有给这些乐句添加技法标记、情感说明等,只是将旋律线条流向呈现出来,为给演奏者保留更大的技巧、情感空间用以发挥创造力。作品在537小节强奏冲向高潮中戛然而止,突然地煞音与屏息造成音乐强烈的悬停感,给观众心理带来巨大冲击。之后情绪由激烈高昂转为低沉哀怨,进入solo段落,三个乐句不同程度的情绪变化,将乐曲逐渐推向高潮。在该作品中,总高潮是在几次局部小高潮的迂回推进、逐渐累积中最终形成的。笔者就古筝独白段落,从两个方面来解析“哭腔”的演绎,望以小见大的扩展到整个古筝演奏的共性。

(一)技法与音色

在此段开头的单音演奏,笔者采用河南筝曲特殊的压弦传统演奏技法,音色硬朗悲切,表现演奏者内心的坚定。这一乐句演奏三个相同的mi音时,为突出旋律色彩,在灵活的节奏演奏中加入左手按音,由re快速滑按至mi,模拟唱腔下滑音。演奏第二句时,在琴弦中间中音区演奏,音色低沉内在。轮指与摇指技法交错使用,轮指疏密相间、时断时续,摇指短长结合、时松时紧,强弱张力不断加大,点状与线状演奏相结合,随旋律从低音走向中音,演奏要慢慢移至琴弦右侧,音色圆润自然。小倚音的演奏运用短摇与左手快速半音下滑技巧模仿抽泣,音色果断坚定。摇指下行至变徵(#sol)音的演奏要着重强调,右手可从单音摇至多音,配以左手颤音,音色强硬颤抖,好似仰天长啸、欲辩不能的难平悲情。最后左手强有力刮奏将乐曲推向钢琴高潮段落,情绪在经历跌宕起伏后,得到彻底释放。

(二)力度与速度

一般来说,力度的变化是对音乐情绪最直观体验,中国弹拨乐器的特殊演奏方式,使演奏力度不同于以往对力度变化的看法,如古琴、古筝左手丰富的韵味的处理,这样的运动使得音乐动势发展与演奏音量呈相反状。古筝特殊的左手作韵使得音乐情绪继续增长,创作时注重艺术线条流动性表达,具有独到的艺术魅力。在古筝演奏中,弱也可以是有力量的,强反而可以是无声的。

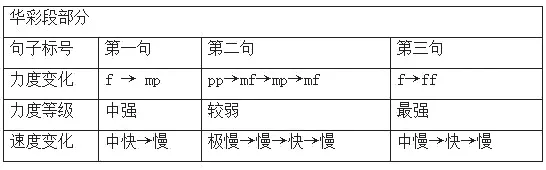

古筝独白段落,可分为三大句。根据《秦雪梅》原剧演唱,以及自身演奏经验作此图表(参照如下力度速度图示表),望说明此段“哭腔”在力度与速度方面的演绎。

力度速度图示表:

此段第一句在小高潮强奏骤停之后,突然闯入式的进入solo段落,中强力度中速演奏,在“si”音之前将速度减慢,如演唱时将内心的悲愤积压到极限而又欲哭不能的压抑感。之后第二句,用指尖最弱力度慢速触弦,好似无语凝噎,此时无声胜有声。慢慢随着情绪堆积有控制的加强力度,倚音演奏时稍微提速,空间感压缩,避免速度一致显得情绪太过苍白。第三句力度爆发,情绪宣泄,旋律中含有铿锵的风骨之感。力度随速度增长而加重,如撕心裂肺般哭喊,将乐曲推向高潮,音乐的张力与感染力在强弱、速度鲜明的对比中不断加大。满腔悲情的宣泄与演奏时速度和力度合理的控制,无疑对演奏者心理和技术是个挑战。要注重情绪表达,不然仅仅只是音量分贝的增加减少,速度无情感的变换,真正震撼的是因心的变化而产生的力度与心理节奏,强弱快慢自然流露于旋律之中,实现更深层而形象的表现,这样的演奏正所谓曲终情不尽,余音绕世人!

三、对于演奏气息的掌控

中国哲学自然观认为,“气”是世界的物质构成、物质基础。狭义的“气”指的是我们正常生存所具备的本能“呼吸”,广义是指升华为带有艺术性特征的“呼吸”,如中国传统艺术中常说的“气韵”、“精气”、“气质”等。

5世纪谢赫在《古画名录》中提出“六法论”,其中“气韵生动”为六法中最重要的一法④。无论是书法、绘画、太极甚至是功夫等诸多中国传统文化中,“气”的运用往往是最高境界;在声乐艺术中,气息的控制与运用是歌唱的基础。戏曲演唱也如此,甚至对于气息的要求更甚,讲究声、气、情、字之间的关系;器乐演奏中,明代徐上瀛针对古琴演奏调气在《溪山情况》中提到:“约其下指功夫,一在调气,一在练指。调气则神自静,练指则音自静。”⑤对于优秀的作品演绎来说,合理的气息设计是始终贯穿于作品之中的。

《望故乡》这首作品汲取戏曲音乐元素,富含中国传统音乐审美特征,演奏时需将“气息”结合音乐情绪再融于旋律线条之中,使得刻画对象整体具有生动的气度韵致。古筝那一段感人的独白,虽仅有三句之长,但自由的节奏、富有情感的表述对这一段“运气”要求颇高,故以此为例,阐述气息运用。

谱例4

在此段(见谱例)演奏中,演奏者要尤其应该自身先熟读原唱,将“唱腔”旋律线条、装饰音使用熟记于心,气息配合情感这样由心而发,故并不是简单的音乐呼吸。在进入华彩段之前,上一乐句的骤停爆发后屏气带来压抑以及紧张感,随着气息呼出弹奏出华彩段第一乐句开头,屏气至539小节时提手小换气,如哭诉般的抽泣,气息在长音中慢慢放松,悲伤情绪逐渐蔓延。第二句落手前,不妨深吸气,欲尽情将情感倾诉。这一句气息整体绵长,个别处短暂换气,好比雪梅低声哽咽叙述,难掩心中万分悲恸之情。倚音处(541小节)瞬间吸气,好像在哭泣中无法控制的抽搐一般,屏气至543小节第一拍倚音演奏之后才得以释放,进入第三乐句。保持气息前后贯通,继续几次短暂的换气模拟抽泣,在“变徵”音(543小节)演奏时,气息一定要撑住,好似气韵集聚,哭泣至断气却力度不减。紧接快速吸气,爆发出长音,将作者的一腔深情,尽情地宣泄出来。

《望故乡》一曲取材于豫剧《秦雪梅》,作为演奏者要对原作所蕴含的深层次情感内涵进行反复的品味、咀嚼,甚至唱腔中一个倚音、一个滑音的运用都要进行反复推敲,认真体会作者的用心用情,努力从音乐风格的客观模仿,变为自己内心音乐语言的主观表达。在此基础之上,投入真实情感,将内心浓烈而澎湃的情感流露于指尖,以情动人。将你内心深处的情感与乐谱上音符浑然一体,筝声悠扬、筝声如诉,诉不尽人心那百转千回的千情万愫!

综上所述,在古筝艺术与戏曲艺术相互影响的历史基础上,以及近些年继承、发展传统文化的趋势下,我们需要面对很多具有戏曲元素的古筝作品。在戏曲艺术的影响下,这些作品在音乐形态特征、音乐风格特征,以及筝乐的抒情、表意方式上会发生相应的变化。作为古筝演奏者,应该注意到筝乐艺术中存在的戏曲音乐元素,并思考与实践能兼有古筝艺术、戏曲艺术的意蕴并有机结合的表达方式,更好地诠释作品。本文即是在这种理念下进行的具体尝试。

注释:

① 李吉提.中国传统音乐的结构力观念(之二)-传统音乐结构与中国古典文学、戏剧(结构)的关系[J].中央音乐学院,1994,02:60.

② 即左手在同一根琴弦筝柱左侧上大幅度、快速揉弦。

③ 托劈:即右手大指在同一根琴弦,用义甲正反向里向外弹奏。

④ 徐博.《古画品录》与“气韵生动”-谢赫绘画美学思想简析[J].社会科学论坛(学术研究卷),2009.

⑤ 蔡仲德.《溪山琴况》试探[J].音乐研究,1986,5:74.