文本里的枷锁与实践中的自由

——论唐卡佛像量度理论与绘画实践的出入

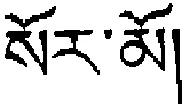

2018-04-03夏吾端智

夏吾端智

(青海民族大学 艺术系,青海 西宁 810007)

一、文本里的佛像量度:至高无上的法则*量度,亦称度量,是指对佛像身体部位纵向和横向的大小比例。

唐卡的最大特征是对佛和菩萨等人体尺度比例做了程式化规定,亦可称之为法度。藏传佛教后弘期伊始,由于佛教立足吐蕃,唐卡迎来了空前的发展机遇,成为表现佛教思想、宣传佛教教义的重要物质载体。此时,佛像量度文本伴随佛教的传播从印度传入藏区,印度《度量经》被译成藏文*《画相》《造像度量经》《佛身影像相》《等觉佛所说身影量释》构成了印度绘画理论经典,《度量经》又称“三经一疏”,前三者是经典,组成了“三经”,后者为注释,即“一疏”。这些文献大概于13世纪左右译成藏文,并收录于《丹珠尔》。,并逐步发展成为画师的研习读本,其中的佛像量度比例更是画师遵循的标准法则。藏族画师在研习《度量经》过程中对诸多佛像量度比例的掌握和认识逐步提升,并在艺术实践中亲身体会量度的重要性。因此,他们著写了多部量度理论文献,且无一例外阐述了量度的权威作用,表明了不遵循量度比例的罪孽以及遵循量度法则的功德。如曼唐画派创始人曼拉顿珠的巨著《如来佛身量明析宝论》就引用了《律仪续部》中的记载*曼拉顿珠于15世纪出生在西藏山南洛扎县,师从著名画师多巴扎西杰布,其绘制技法超越了自己的老师,并最后创立了曼唐画派。曼唐画派与同时期的钦则画派对藏族画坛产生深远影响,所以,在五世达赖喇嘛的著作中分别冠以“太阳”和“月亮”的名誉。,“下颌、劲项、小腿三处过长者为大过失,此像犯了咒师自己的忌讳,将招致被流放,家破人亡之灾难;耳朵、鼻子、手指三处过短、过粗者为大过失,将毁自身修禅等善事,招致财产损失;胫骨、口、颧骨三处过粗、过宽者为大过失,此像冲撞咒师自己,必招致鬼魅缠身;面颊、胸脯、腋肋三处过于凹陷为大过失,将招致视野亏损,灾祸降临;乳房、鼻梁、额头三处歪斜为大过失,自己的成就会被敌人所破;大腿、腰、胸椎三处不挺拔为大过失,将遭盗匪抢劫,招来杀身之祸;耳、唇、额头、鼻不端正,眼歪斜者,为咒师自身招来多种灾难以至灭顶身亡;双眼上翻,一副胆怯相,坐垫移动偏斜,犹如从座位上滑下来者为大过失,事业必遭损害;颈项、胸脯尺度不相称,或比例不当,眼睛歪斜,手势错误等为大过失,将有伤亡悲哀痛苦事”[1]。《律仪续部》中对佛像身体部位过长、过短、过粗、不挺拔、歪斜、偏斜招致的罪过和罪孽进行了阐述,一再强调绘制作品要符合文本中的量度。此外,达仓译师·西绕仁青的佛像量度文献《修筑三所依法之福海》也一字不漏地引用了上述《律仪续部》的记载[2]。藏族诸多画师和学者的量度文献都提及《律仪续部》等古典文献中提出的上述罪过,无须引用赘述。

从印度到西藏,在佛像量度文本中一再强调逾越量度的罪孽,认为若佛像量度失衡会招致家破人亡、财产损失等诸多烦恼和恶果,故此画师在绘制唐卡时必须按照文献中要求的比例绘制,要时刻牢记上述罪过,杜绝量度失衡。根据相关量度文献记载,不符合量度的佛像丧失了神圣性,无法成为信徒顶礼膜拜的对象。因此,文本中的量度比例享有至高无上的地位,是画师无条件遵循的权威法则。

二、文本中的量度与绘画实践的出入

佛教绘塑量度文献中对佛像的量度做了死板规定,画师在绘制唐卡时需要遵循这些量度法则,否则被视为对佛法的亵渎,会遭受各种折磨和煎熬,所以文本里的量度在画坛享有崇高地位。然而,部分画师在实践中并未刻板地遵循量度比例,而是因地制宜增加了一些主观因素,进而绘制出有悖于量度规定的佛像。

(一)审美情感的介入

唐卡作为宣传和传播佛教教义的艺术形式,最初是为宗教服务的,所以宗教功能一直占据重要地位。但久而久之,在满足宗教需求、发挥宗教功能的前提下,画师在长期的艺术实践中积累了审美素养,逐步认识到佛像的美感以及审美价值的重要性,最终将其审美情感融入到佛像的绘制过程。藏族学者和画师提倡佛像的美感,认为唐卡的功能不仅局限于宗教方面,其审美价值同样极其重要。炯丹·日比热智的《佛像之概念花饰》载*炯丹·日比热智(1227年—1305年)是后藏纳塘寺的著名学者,参与和主持了藏文《大藏经》目录的编排。:“若遵循量度的佛像不美,则以任何方式绘制具有美的佛像。”[3]267他指出,倘若遵循量度的佛像美感匮乏,画师可以逾越量度规定,调整唐卡佛像的比例,使其更加具有吸引力。炯丹·日比热智主张佛像应具有美感,但并未完全否定量度规定。对于审美和量度的关系,炯丹·日比热智持“美感第一,量度第二”[3]267的态度。噶举派著名画师噶玛堪布·仁青达杰在《平面与立体佛像之量度》中指出:“若身相缺乏美感,具备量度也是荒谬的。”[4]951他认为,倘若绘画缺乏美感则是无稽之谈,相比于死板的遵循文本里的量度比例,绘制具有美感的佛像更为重要。“美感是主要的,量度是次要的。”[4]951虽然量度是不可逾越的,但倘若画师认为遵循量度绘制的唐卡佛像缺乏美感,则可根据其审美积累和审美情感对佛像的比例进行调整。

随着画师审美积累的逐步增多,更能深刻体会佛像审美的重要性,最终将其付诸绘画实践,既体现了画师丰富的审美观,又宣泄了思想情感。但需要审视的是,根据审美情感调整量度比例就意味着唐卡作品的实际量度与文本中的规定不相符。

(二)多余量度“采拉”的运用

“采拉”是藏语音译,“采”指量度,“拉”指多余,即“多余的量度”。佛教量度学起源于印度,是根据印度人的身体标准测量的。然而,在西藏画师看来,印度的佛像量度总体上与西藏人的体格骨架大小基本一致,但具体到细节部位则与本土的审美标准稍有不同,因此在长期的艺术实践中发现,给佛像增加“采拉”不仅提升了佛像的美感,而且使其更加符合本土的审美观念。

“采拉”虽然被藏族画师广泛接受,但是增加到佛像的哪些部位却存在一定的差异。就佛陀像而言,从古至今,藏族学者和画师在佛陀像的量度比例方面存在较大争议,噶赤画派著名画师噶玛·仁青达杰指出,“对结跏趺坐的化身佛,有众多不同的增加量度的方法,也有不同的观点,在肚脐和私处分别加二缩,是噶赤派较为普遍的做法”[4]952,他认为要为肚脐和私处增加多余的4指。司徒班钦·却吉炯乃却认为,“为了改正眼睛与鼻子之间距离太近之毛病,噶玛司徒认为要为其加半缩,胸部加半缩,肚脐加一缩,私处加二缩,共四缩”[4]952。噶玛堪布·仁青达杰和司徒班钦·却吉炯乃(1700年—1774年)为佛陀像增加“采拉”的部位有所不同*司徒班钦·却吉炯乃是第五世司徒活佛,是藏族著名的画家、藏学家、翻译家、宗教旅行家,著写了丰富的著作,涉及藏族文化的诸多方面。大师对佛教绘塑艺术做出了突出贡献,是新噶赤画派的创始人,在四川德格、云南丽江等地创作了大量壁画及唐卡。,其共同点是均同意要加4指,即佛陀像的纵向比例共为124指,区别在于4指所加的部位不尽相同。曼唐画派著名画师丹巴绕旦教授指出:“即上身的头发、下颌、胸、脐、耻骨联合等分别多半缩,下身的大小腿各多一缩,脚厚多半缩。”[5]“缩”的意思为指头,他主张为头发、下颌、胸、肚脐、耻骨联合等处分别加半指,为大腿和小腿各加1指,共5指,即佛陀的纵向比例共为125指。很明显,噶赤画派主张增加4指,曼唐画派为5指,两者主张的“采拉”指数不但有别,况且所要增加的身体部位也不尽相同。由于不同的“采拉”,同一个佛像出现了不同的量度比例,无法与文本中的量度保持完全一致。

如前所述,画师不满足于遵循程式化的量度比例,而是渴望绘制出更加接近本土人体体格的佛像,因此运用了“采拉”,但增加“采拉”的佛像比例与文本中的量度大小不吻合。

(三)量度单位缺乏一致性

量度比例需要依靠固定的测量单位来测算,量度单位是确保唐卡佛像量度保持高度精确和统一的基本工具,同时也是在绘制实践中避免出现量度混乱的有力保障。唐卡的量度单位随着印度《度量经》的藏译传入藏区*唐卡的量度单位有灰尘、发尖、虮子、芥子、青稞、指头。与印度量度单位稍有不同的是,唐卡的量度中芥子替代了印度绘画中的“虱子”,它们之间的换算关系与印度的八进制完全相同,依次以八倍的数量相乘。这些量度单位分为“恰千”和“恰琼”。“恰千”中的“千”指大,即大的量度单位,指头和帖莫属于“恰琼”。“恰琼”中的“琼”指小的意思,即小的量度单位,“脚”和“青稞”等均属于“恰琼”。,故印度绘画是唐卡量度单位的直接源头。在藏文量度文献中,对量度单位及其换算关系有详细记载。量度单位及其换算方法一致才能保证画师绘制出与文本中量度毫无二致的佛像。然而,唐卡的某些量度单位并非完全相同。如指头和帖莫是常用单位,曼拉顿珠认为一帖莫由12.5指头构成*“帖莫”与“恰千”“懂”“协”等是同义词。,但多数画师和学者却主张12指为一帖莫,两者之间有半指的差异。在佛教经典《时轮经》与《律仪续部》中对佛陀释迦牟尼的量度亦稍有不同,前者定为125指,后者则定为120指*第司·桑杰嘉措认为120指为绘画的量度,而125指为雕塑的量度。此看法受到普遍欢迎,但是也遭到诸多学者的批评,他们认为在《度量经》中并未明确绘画和雕塑的比例差别。。《时轮经》与《律仪续部》的问世时间相当早,因此佛陀像的量度比例之争议由来已久,并随着佛教艺术一同传到藏区,对藏族本土画师有极大影响,导致历代藏族画师对佛陀像的比例出现相互不符的情况,其差异源于量度单位“帖莫”的比例不一致。

量度单位是测量佛像比例的基本工具,也是确保量度比例保持一致的基本规则,但由于相关文献中对“帖莫”的构成比例有所差异,因此导致了同一佛像的量度相互不一致,使文本中的量度与绘画实践出现差异。

(四)依照绘画粉本绘制佛像

藏族传统文化中徒弟对老师极为恭敬,非常珍惜老师用过的任何东西。就唐卡而言,唐卡绘画粉本是绘制在布面上的佛像稿本,通过师徒传承保存下来,画师依照绘画粉本中的佛像绘制唐卡,所以粉本在唐卡技法传承中发挥了重要作用,其历史可追溯至11世纪的阿底峡时期。众所周知,后弘初期藏族佛教学者赴印度研习佛教经典,来西藏的印度班智达也络绎不绝,形成了藏、印学者互动交流的高峰阶段,成为藏、印文化交流中一道亮丽的风景。印度的阿底峡尊者(982年—1054年)到西藏弘扬佛法,在传法过程中发现藏族绘画的量度不规范、质量欠佳,所以“从东印度邀请画师绘制佛像,并带回西藏。这三幅唐卡收藏于聂唐寺”[6]。阿底峡大师委派弟子到印度超戒寺带来三幅具有东印度绘画风格的布画粉本*超戒寺是古印度著名寺院,系大乘佛教和密教研修中心,建于8世纪帕拉王朝时,1203年伊斯兰教入侵时遭到严重毁灭。阿底峡大师入藏前于1034年—1038年在该寺担任主持。。西藏画师根据这些绘画粉本绘制唐卡,逐渐发展成为固定的绘画风格,即印度绘画风格*印度风格,也称帕拉风格(Pala Style),是流行于印度帕拉王朝时期(公元8—12世纪)的艺术风格。其特点为:主尊位于画面的正中央,占据特大比例,上师、本尊、护法神等客佛位于主尊周围,所占比例很小。主尊的佛龛精美绝伦,双莲座较为普遍,画面敷色成红、黄、深蓝,构图呈现对称式布局,没有花草树木的风景。。后来,藏族学者在印度学经时不会不接触印度布画,购买布画粉本并带至藏区是有可能的*俄罗斯佛教艺术专家乔治·罗列赫(George Roerich)等国外学者认为,西藏佛教人物在印度研习佛经时应该会看到佛教布画和雕塑,因此,购买这些布画,并带回西藏。笔者觉得,这是完全有可能的,但是尚未见到确切的文字记载,有待于进一步研究探讨。因此,唯一的办法似乎是从彼时赴印度的诸多学者的传记中寻找从印度带回布画的记载。。依照唐卡样本绘制的做法对西藏画师产生深刻影响,纵观唐卡发展史不难发现,从阿底峡大师之后,藏族画师按照唐卡粉本绘制佛像而不测量量度的传统延续至今。按照粉本绘制唐卡就意味着画师不测量佛像量度,只是根据粉本中的佛像大小,凭借自己的绘制经验,估量佛像的量度。因此,对诸多画师来说,按照粉本绘制的佛像,可能很接近文本中的佛像比例,但无法与其完全一致。

藏族传统文化中极为重视师徒传承,对唐卡而言更是如此,老师用过的唐卡粉本代代传承,成为徒弟们临摹和模仿的对象。时至今日,仍然有部分画师不测量量度,而只根据流传下来的唐卡粉本绘制佛像。一般来讲,画师的技法再精湛,光凭经验也无法绘制出与文献中的量度如出一辙的佛像,两者之间必然存在一定的差异,唐卡作品的实际量度有悖于文本中的规定。

(五)小型佛像不测量量度

不可否认的是,比例极小的佛像也是唐卡的一部分,但无需测量小型佛像的量度比例,画师光凭经验绘制的佛像量度与文本中的佛像比例出现差池,从而导致文本中的量度与唐卡作品之间的出入。

总而言之,虽然在量度文本中关于唐卡佛像的身体比例有了明确规定,也阐述了遵循量度的功德以及不遵循比例的恶果,但在绘画实践中,审美情感的介入、“采拉”的使用以及量度单位的不一致,根据绘画粉本作画和小型佛像无需测量量度等都使画师绘制出的唐卡无法与文本里的量度保持一致,因此文本里的量度与唐卡作品之间存在一定的出入。根据现代印度佛教艺术家衡量和对比研究,印度佛教雕塑与文本里的量度比例互不相符*美国宾夕法尼亚大学(University of Pennsylvania)的约翰·莫斯泰勒(John F.Mosteller)从历史观的视角对印度绘画量度做了深入研究,其论文《印度艺术史中的量度和风格问题,或为什么一切佛陀像不一样呢》(The Problem of Proportion and Style in Indian Art History or Why All Buddhas In Fact Do Not Look Alike)中对6、7世纪佛陀塑像进行对比研究,发现当时有不同的量度法则,但是均被普遍的接受和认可。此外,作者指出,早期印度雕塑师和画师在作画实践中存在一定程度的自由发挥空间,即可以稍加改变佛像的尺度比例。详情请参见其论文:John F. Mosteller. The Problem of Proportion and Style in Indian Art History or Why All Buddhas In Fact Do Not Look Alike.Art Journal(Vol 49, No. 4).1990.此外,马泰丽(Matteo Mattelli)在2001年《藏学期刊》(The Tibet Journal)上发表了一篇题为《图像的问题:‘佛说造像度量经’与‘画相’之比较》(Problems of Iconometry:Comparing the Citrasutra with the Citralaksana)的论文。文中作者比较了这两部理论经典中人体各个部位的比例大小。由于存在有些身体部位尺度不相同的情况,作者认为印度的佛像量度与实际绘画作品之间存在略小出入。详情请参见其论文:Matteo Martelli.Problems of Iconometry:Comparing the Citrasutra with the Citralaksana.The Tibet Journal(Vol 26,No.3/4),2001.。就唐卡而言,在大体上与量度相吻合的前提下,画师可根据不同需要对佛像量度做适当的细微变动,也就是说可以超越量度的束缚。藏族画坛有一种说法,认为死板的遵循文本里的量度是没有用处的,“因此,量度比例是为绘制技术稍低或初次绘画的新手画师而制定的,量度比例的漂亮与否不是根据指数的测算,而是与画师的心灵与指尖的控制有关”[9]。虽然唐卡的量度比例是神圣的法则,但在艺术实践中根据不同需要逾越量度规定的例子却比比皆是。皮德森(Peterson)指出:“这些不同的文献及其理解上可允许的变化导致艺术实践中的变化,并说明藏族佛像量度理论比之前想象的要富于多变。”[10]在他看来,藏传佛画的量度规定只是理论,画师在实践中根据需要对其进行调整,所以文本里的量度比例是可以逾越的。“文献描述了完美的人体,但是未明确要遵循其模式,相反,他们寻求绘制理想的量度大小,让心灵反射其中,并可以更改绘制任务。”[11]文本里的量度在画师眼中仍然是神圣法则,至今依然是藏族画师的遵循。

参考文献:

[1]门拉顿珠,杜玛格西丹增彭措.西藏佛教彩绘彩塑艺术:如来佛身量明析宝论、彩绘工序明鉴[M].北京:中国藏学出版社,2011:160-161.

[2]达仓·西绕仁青.修筑三所依法之福海中的佛像量度[C]//达仓译师文集.藏文版.北京:中国藏学出版社,2007:302-303.

[3]炯丹·日比热智.佛像之概念花饰[Z].木刻版.

[4]噶玛·仁青达杰.平面与立体佛像的量度[C]//丹求达哇整理.藏族十明文化传世经典丛书:噶举系列:第3卷.藏文版.西宁:青海民族出版社,2003.

[5]丹巴绕旦.西藏绘画[M].阿旺晋美,译.北京:中国藏学出版社,2006:118.

[6]仲顿巴.噶当文集[C].藏文版.西宁:青海民族出版社,1994:201.

[7]丹巴绕旦.西藏绘画[M].藏文版.北京:中国藏学出版社,2006.

[8]仲顿巴.噶当文集:上卷[C].木刻版.藏文版.拉萨:雪域印经院,1977:226.

[9]索南东智.试论藏族美术齐乌岗画派[J].西藏艺术研究(藏文版),2013(1):75.

[10]K.Peterson.Sources of Variation in Tibetan Canon of Iconometry[C]//Michael Aris,Aung San Suu Kyi. Tibetan Studies in Honor of Hugh Richardson. England:Aris and Phillips Ltd,1979:243.

[11]Isabella Nardi.The Theory of Citrasutras in Indian Painting[M].New York:Routledge,2006:157.