少子化社会的来临

——产生原因与机制

2018-04-03张云武

□ 张云武

一、研究背景

(一)我国少子化社会的来临

“少子化”是由于人口的出生率*人口出生率,即指在一个时期内(通常指一年)某一地区的出生人数与平均人口之比,它反映了人口的出生水平,一般用千分数表示。下降,导致一个社会少儿人口(0-14岁,以下同)绝对数的减少,进而导致少儿人口占地区总人口比例下降的过程。根据日本政府2005年出版的《少子化社会白皮书》:当一个社会的0-14岁少儿人口总数少于65岁及以上高龄者的数量时,即为“少子化社会”。[1]另外,国际社会的发展经验显示,少子化问题往往产生于日本、美国等经济发达国家。

2014年我国的产业化率为48.2%,人均国民总收入为0.74万美元,而日本和美国的产业化率分别为72.6%和78.1%,人均国民总收入分别为4.2万美元和5.52万美元。[2]显然,我国的经济发展水平和人均收入远低于日本、美国。但是近10年来,我国的经济发展速度却远快于这两个国家*比如2014年我国的经济成长率为7.3%,而日本、美国分别为-0.1%和2.4%。。[2]中国经济的快速发展产生了诸多社会问题:(1)物价、尤其是其中的房价之高,使得工薪阶层的生活压力加大;(2)“决不让孩子输在起跑线上”的意识强化,导致子女在学校正规教育之外参加各种培训,加重了育儿成本,也使得家长身心俱疲;(3)家庭内老人赡养问题频发,而专门的养老组织发达,改变了人们“养儿防老”的传统观念。上述社会问题的产生,无疑直接或间接弱化了育龄女性的生育意愿。

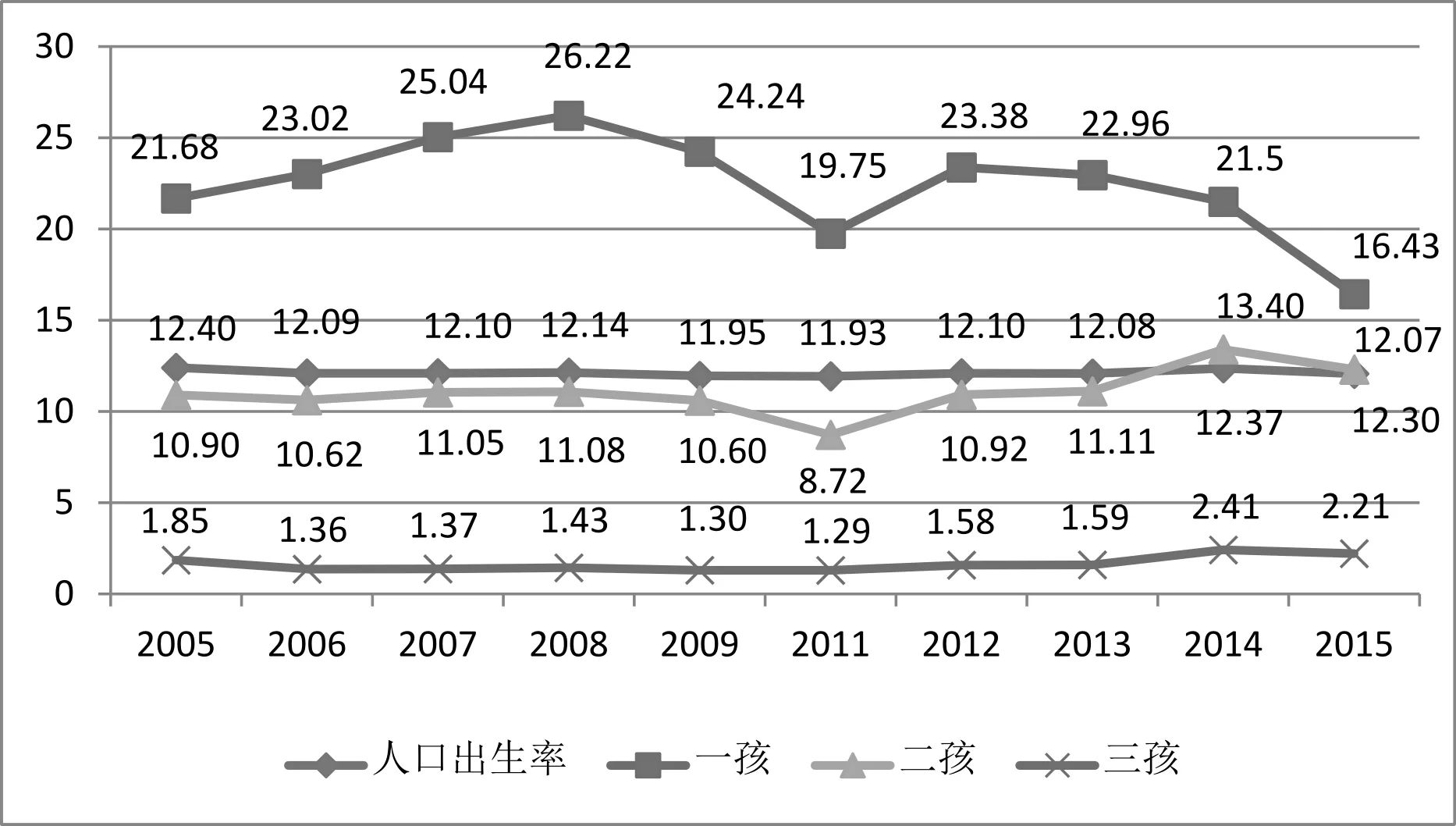

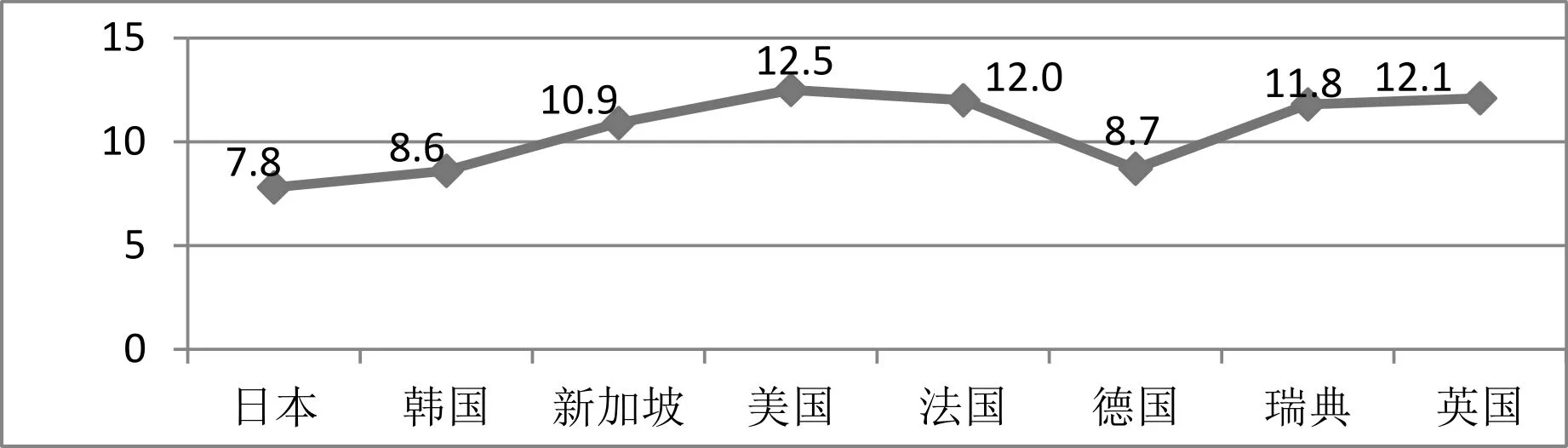

下图1显示的是,2005-2015年10年间,我国人口出生率以及生育小孩数中1个、2个、3个占全国总人口的比例。可以发现:过去10年间,我国人口出生率处于11.93‰至12.07‰之间,并没有产生显著的变化,这样的出生率与2016年世界主要发达国家的出生率(图2)较为接近,可以说还是比较低的。另外,从图1还可以发现:过去10余年间,尽管中国育龄女性生育1个小孩的比例呈现高低不同的变化,但均高于生育2个小孩的比例,更远高于生育3个小孩的比例。这说明:过去十余年间中国育龄女性的生育意愿相当低,80%至90%的育龄女性仅希望生育1个小孩,而希望生育2个甚至3个小孩的育龄女性仅占总育龄女性的10%左右。

图1 2005-2015年人口出生率以及不同生育小孩数量占全国总人口的比例(‰)*注:《中国统计年鉴》中2010年生育小孩数量数据缺失,故无法提供2010年的数据。[3]

图2 2016年世界主要发达国家的人口出生率(‰)[4]

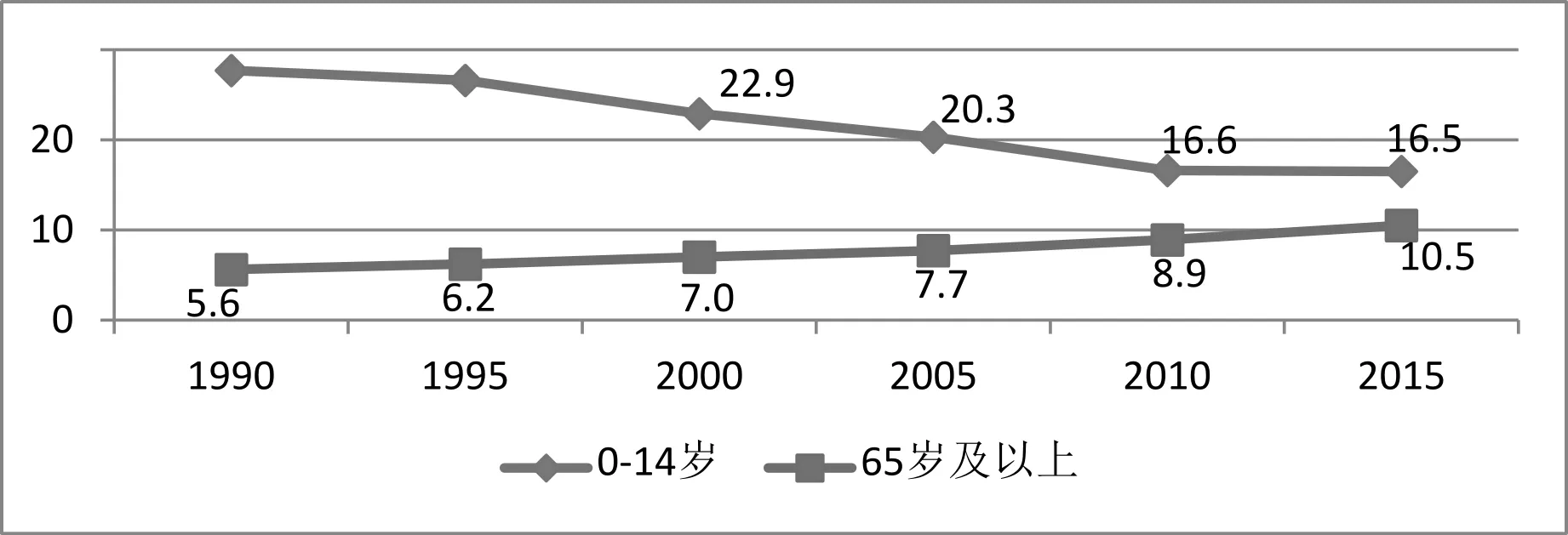

图3 1990-2015年我国0-14岁和65岁及以上人口数占全国总人口的比例(%)[3]*注:因没有表示出15-64岁人口数占全国总人口的比例,因此0-14岁和65岁及以上人口数占全国总人口的比例之和不是100%。

那么,我国是否已为少子化社会呢?图3显示:我国少儿人口数量占全国总人口的比重,1990年为27.7%,2000年下降至22.9%,而2015年进一步下降至16.5%,25年间减少了11个百分点之多。而65岁及以上老年人口(以下称老年人口)的数量占全国总人口的比重,1990年为5.6%,2000年增加至7.0%,而2015年进一步增加至10.5%,25年间增加了近5个百分点。由此可见,在1990-2015年的25年间,全国总人口中,虽然少儿人口和老年人口的比例分别呈现递减和递增的趋势,但无论哪一年,少儿人口的比例均高于老年人口的比例,2015年前者的比例仍然高于后者6个百分点。

上述数据说明:现阶段我国已进入“少子化”和“老龄化”并存的社会,但“少子化”更为显著,并且与日本、美国等发达国家不同,是一个“未富先少”型少子化社会。“少子化”的产生已给我国带来较为严重的社会问题,其中既有经济发达国家普遍存在的问题,如青壮年劳动力减少,加重高龄者的养老负担;导致适龄受教育儿童减少,影响教育事业发展(并班、并校等)。[5]同时还有我国独特的社会问题,如改变了家庭消费模式,家庭消费以孩子为中心,“育儿成本高”;一对夫妻养护四个老人,导致相当多的家庭存在着“养老”与“育儿”的双重压力。

(二)先行研究

国外学术界有关这一问题的研究,起始于1980年以后。研究问题除少子化导致的社会问题之外,还侧重分析了少子化的产生原因和机制,主要观点是:少子化的产生,与个人的生理因素相比,主要由以下社会及个人心理的社会变迁所致:(1)晚婚、不婚、晚育、不育的人群增加;(2)贫富差距扩大,人们专注于获取经济利益;(3)人生规划以个人高质量的生活水平优先,不愿受“生儿”、“育儿”的拖累;(4)“育儿”观念偏重于教育品质而不是“生儿”数量。[6-8]有国外学者将上述四个因素概括为三个理论命题,即家庭社会命题、价值意识命题[6]和家庭内性别分工命题。[7]其中,家庭社会命题是指育龄女性走出家庭、参与就业,在就业中享受人生意义;价值意识命题是指在产业化社会,个人意识、社会竞争意识增强导致晚婚化、不婚化,进而导致生育意识弱化,“生子”数量减少;而家庭内性别分工命题是指家庭内夫妻是否存在固定化性别分工(男主外,女主内)。

上述三个理论命题与出生率之间存在着紧密的理论关系。具体而言,主要表现在以下方面:

1.家庭社会命题与出生率。育龄女性走出家庭参与就业,将会培育其晚育甚至不育的意识,并且育龄女性的就业时间越长以及参与就业的欲望越强,则上述意识越强。而这一行为必将最终导致人口出生率的下降。对于这一部分女性来说,与“生子”相比,就业具有更大的人生价值。[9](PP77-97)

2.价值意识命题与出生率。在产业化快速发展的背景下,个人主义发达与社会竞争性增强,将会导致人们生育意识弱化,并进而导致人们能够根据个人意愿,理性地选择“是否结婚”“何时结婚”“何时生育”“生育几个小孩”等问题,从而导致整个社会的“不婚”“晚婚”“晚育”“少育”甚至“不育”。而其最终的结果则是整个社会生育小孩数量的减少,出生率下降。[6]

3.家庭内性别分工命题与出生率。家庭内部,诸如“男主外,女主内”的性别分工固定化,通常意味着妻子需要承担包括“生子”“育子”在内的所有家务事,从而导致妻子面临就业和生育两者择一的选择困境。在此情况下,如果妻子选择生育且“生子”1个甚至1个以上,则整个社会的人口出生率会提升;反之,如果妻子选择“就业”,则会导致晚育甚至不育,人口出生率则会下降。[7]

近年来,国内学者的相关研究主要为介绍国外少子化的现状及成因,[10-12]有关我国少子化问题的研究甚少,且所分析的问题主要局限于少子化对于家庭消费模式与国家经济发展的影响。比如:郑妍妍、李磊等学者运用中国家庭住户收入调查(1988-2007)的数据分析了少子化对于家庭消费模式的影响,发现少子化发展使得家庭的消费支出(食品、衣着、医疗保健、教育文化、娱乐服务等)主要用于育儿。[13]武康平、程婉静等学者运用1978-2014年的时间序列数据分析了少子化对于经济发展的影响,发现少子化对于经济增长已产生显著的负向影响。[14]穆光宗、王本喜等学者更是指出,由于少子化的产生,我国早已掉入“低生育陷阱”,持续的低生育所导致的年轻劳动力的减少,直接影响着中华民族的伟大复兴。[15]由此可见,国内学者已经认识到我国已进入“少子化”社会,但有关少子化产生原因以及产生机制,却是一个尚未分析的问题。

二、研究问题与研究目标

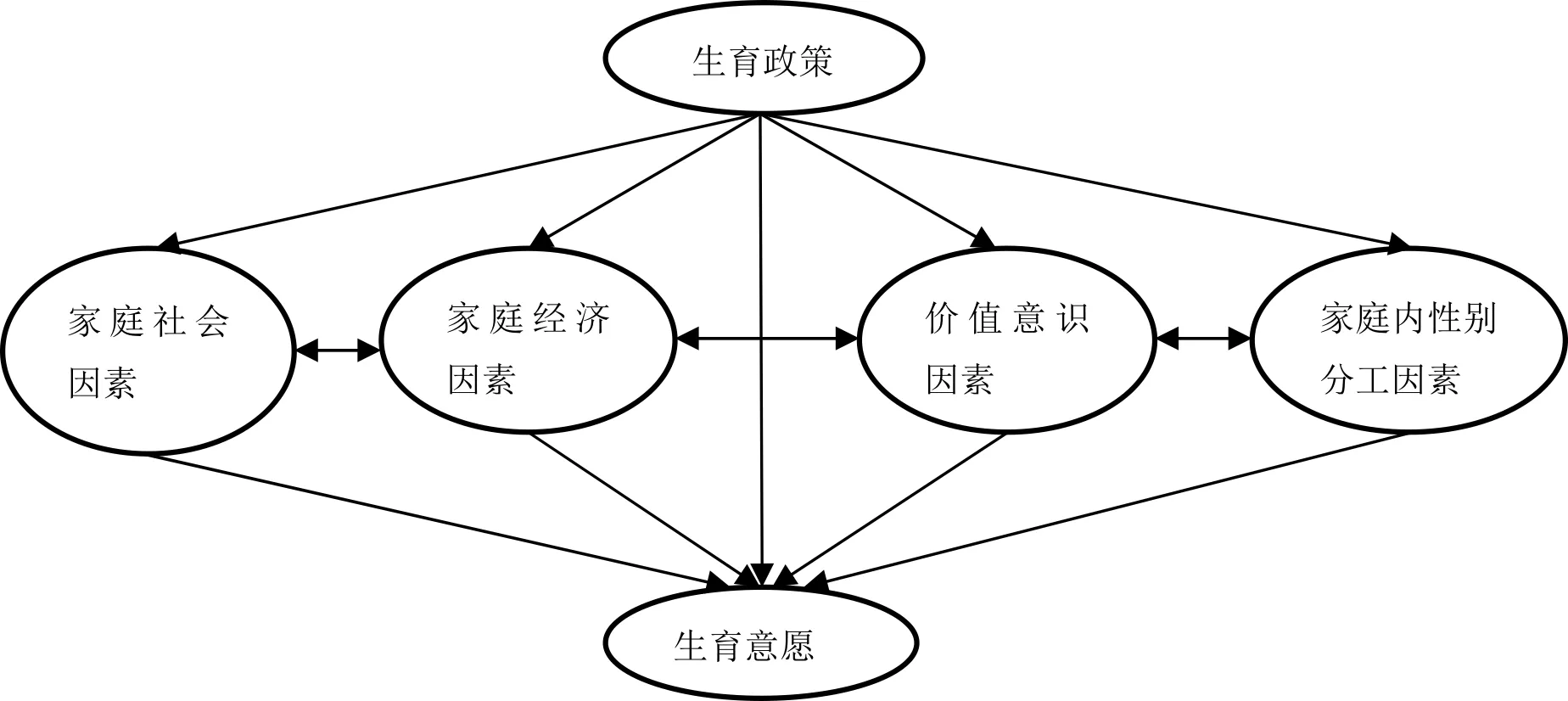

基于此,本文将我国社会经济与文化背景下,少子化的产生原因和产生机制作为研究问题。结合我国的社会现实及前述国外学者的研究,本文将在生育政策因素、家庭社会因素、家庭经济因素、价值意识因素、家庭内性别分工因素的框架内明确研究问题,具体通过分析上述各因素对于生育意愿的影响,以明确我国少子化产生的原因与机制。

其中,生育政策因素是指是否符合生育2个小孩的生育政策。在我国,1980年开始实行“一对夫妇只生一个孩子”的独生子女政策,而2011年以后有条件地实行一对夫妇可以生育两个孩子的政策。家庭社会因素是指育龄女性是否具有育儿的时间。在我国,育龄女性就业早已成为常态,因此其生育后的幼儿照顾,往往需要由其父母承担。家庭经济因素是指家庭经济状况是否允许。如前所述,我国物价高,居民收入低且育儿成本大,家庭经济状况无疑是影响“生儿”数量的一个重要因素。价值意识因素是指对于育龄女性来说,希望生育的数量。家庭内性别分工因素是指家庭内是否存在夫妻间固定化的性别分工。由此可见,生育政策因素是我国特有的因素;家庭社会因素、家庭经济因素也可称为我国特有的因素,这两个因素与我国许多家庭面临的“养老”与“育儿”的双重压力以及“物价高”、“收入低”而“育儿成本高”的社会现实紧密相关;而价值意识因素、家庭内性别角色分工因素与前述国外学者的所指基本相同。

现实生活中,生育政策因素、家庭社会因素、家庭经济因素、价值意识因素、家庭内性别分工因素与生育意愿存在着理论关系。为了分析的简便性,本文将生育政策因素、家庭社会因素、家庭经济因素、价值意识因素、家庭内性别角色分工因素分别表示为A、B、C、D、E,而生育意愿表示为F。另外,本文还将生育政策因素、家庭社会因素、家庭经济因素、价值意识因素、家庭内性别角色分工因素以及生育意愿,又分别划分为如下所示的两个相互排斥的因素:

1.生育政策因素(a)。a1为不能生育2孩的生育政策;a2为能够生育2孩的生育政策。

2.家庭社会因素(b)。b1为不具有生育小孩的时间;b2则为具有生育小孩的时间。

3.家庭经济因素(c)。c1为家庭经济状况不允许生育小孩;c2则为家庭经济状况允许生育小孩。

4.价值意识因素(d)。d1为最多生育1个小孩甚至不生育;d2则为愿意生育2个甚至2个以上小孩。

5.家庭内性别分工因素(e)。e1表示夫妻间不存在固定化的性别分工;e2则表示夫妻间存在固定化的性别分工。

6.生育意愿(f)。f1表示晚育并最多生育1个小孩甚至不生育,该变量意味着人们生育意愿的弱化以及生育率下降;f2则表示适龄生育并希望生育2个甚至2个以上小孩,该变量意味着人们生育意愿的强化以及生育率提升。

现实生活中,生育政策因素、家庭社会因素、家庭经济因素、价值意识因素、家庭内性别分工因素与生育意愿的理论关系,可做如下表述:

首先,在符合生育2个小孩的生育政策下,具有“育儿”时间,家庭经济状况允许,并希望生育2个甚至2个以上小孩的情况下(a2+b2+c2+d2),不会发生是否符合生育政策、是否具有“育儿”时间、家庭经济状况是否允许和生育小孩数量对立的问题,因此理论上不会产生晚育以及最多生育1个小孩(f1)的问题。其次,虽然符合生育2个小孩的生育政策(a2),但具有强烈的最多生育1个小孩甚至不生育的意愿(d1),此种情况下,虽然具有“育儿”时间(b2),且家庭经济状况允许(c2)以及夫妻间不存在固定化性别分工(e1),即a2+d1+b2+c2+e1的共同作用,也很有可能会导致晚育或者最多生育1个小孩甚至不生育(f1)(a2+d1+b2+c2+e1——>f1)。最后,符合生育2个小孩的生育政策(a2),具有“育儿”时间(b2),夫妻间存在固定化性别分工(e2),且强烈希望生育2个甚至2个以上小孩(d2)的情况下(a2+b2+e2+d2),家庭经济状况是否允许,便成为影响“生子”数量的决定因素。如果家庭经济状况不允许(c1),即a2+b2+e2+d2+c1的共同作用,很可能会导致晚育以及最多生育1个小孩甚至不生育(f1)(a2+b2+e2+d2+c1——>f1);而如果家庭经济状况允许(c2),即a2+b2+e2+d2+c2的共同作用,则很有可能会导致适龄结婚与适龄生育,并希望生育2个甚至2个以上小孩(f2)(a2+b2+e2+d2+c2——>f2)。

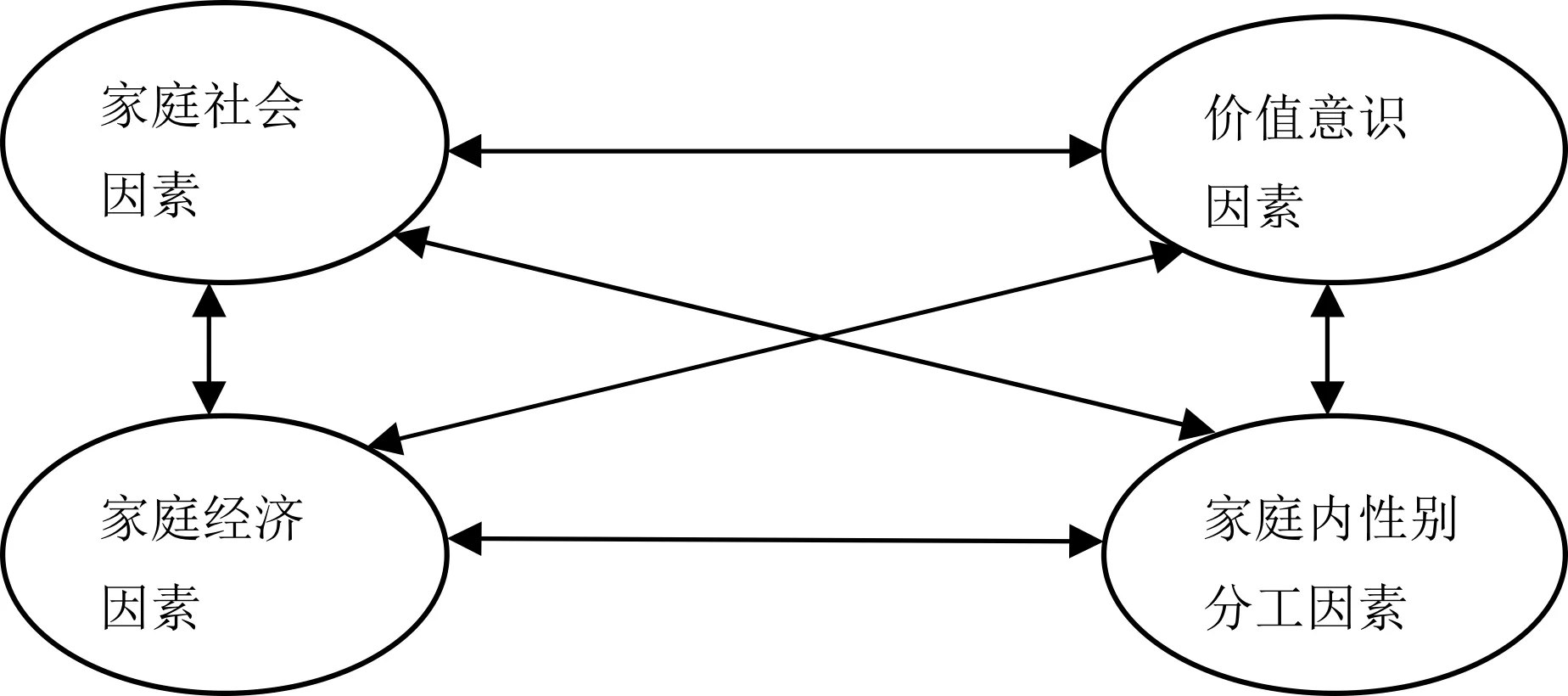

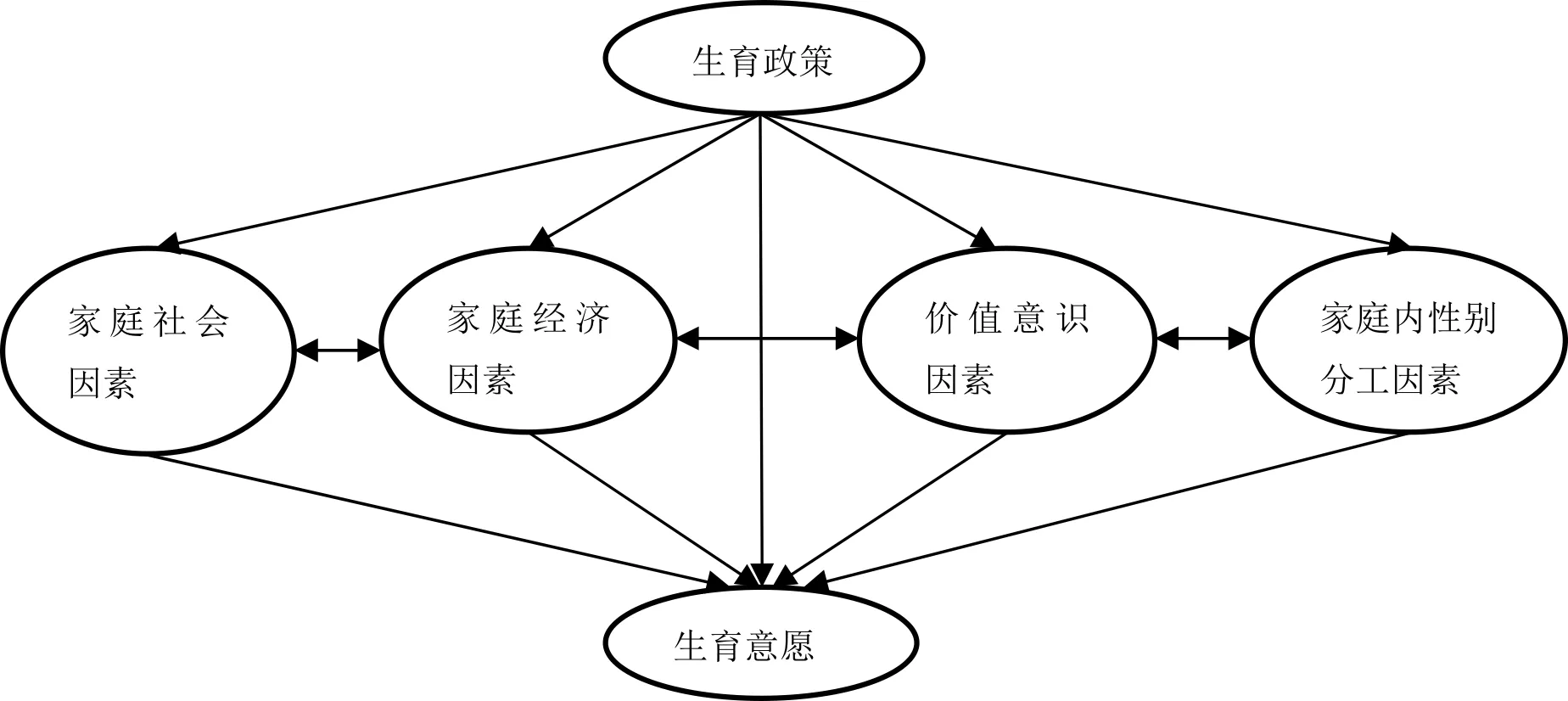

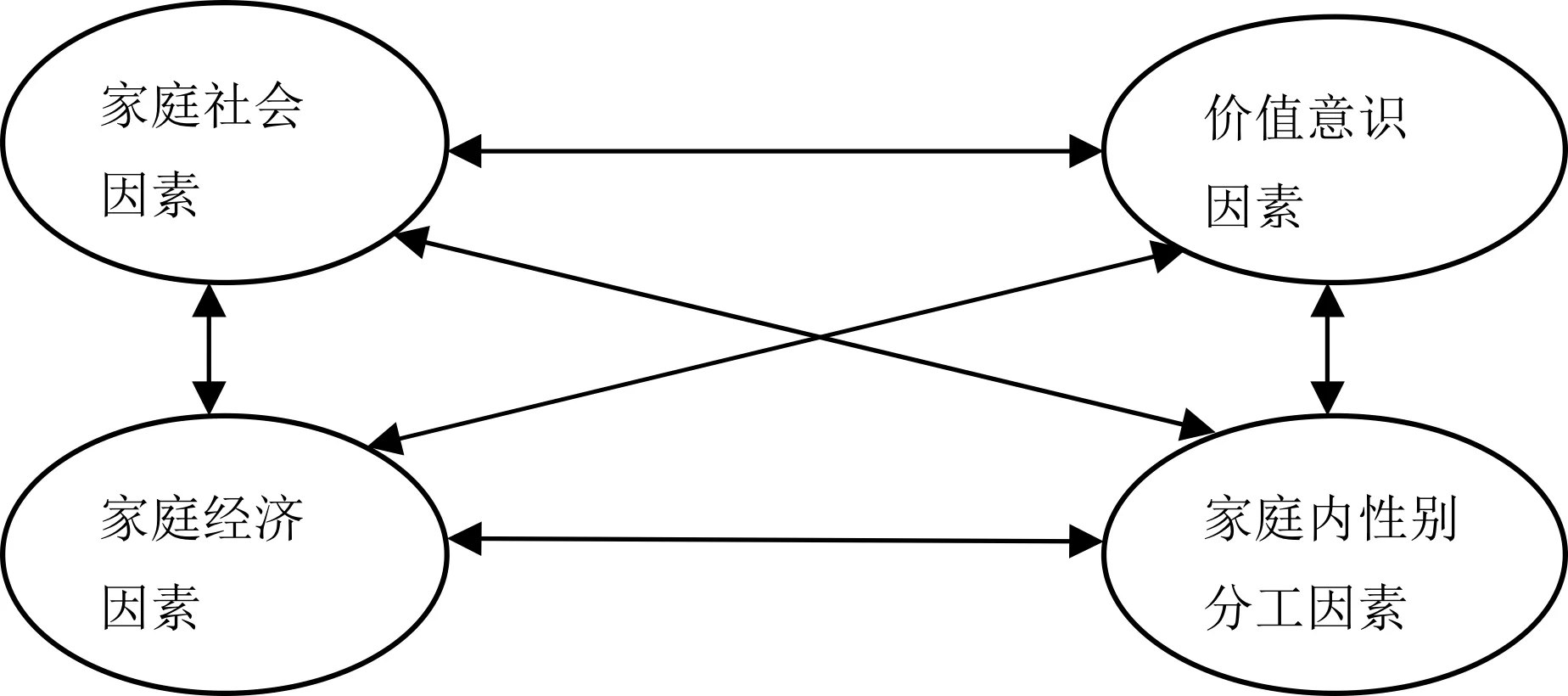

上述分析说明,生育政策因素、家庭社会因素、家庭经济因素、价值意识因素、家庭内性别分工因素之间共同作用的倾向性,影响着人们生育意愿的变化。因此,本文的研究目标包括:首先如图4所示,明确生育政策因素、家庭社会因素、家庭经济因素、价值意识因素、家庭内性别分工因素与生育意愿的关系,以及生育政策因素与家庭社会因素、家庭经济因素、价值意识因素、家庭内性别分工因素之间的关系;其次如图5所示,明确图4中的家庭社会因素、家庭经济因素、价值意识因素、家庭内性别分工因素之间的相互关系。另外,在我国产业化发展导致社会结构的宏观层面与微观层面显著分化的现实下,上述分析框架必定不能够囊括所有的影响因素,因此唤起国内学术界对于我国“少子化”产生原因和机制的深化研究,也成为本研究的目的之一。

图4 研究目标一

图5 研究目标二

三、数据来源与变量设计

(一)调查地区及样本抽取

本研究的调查地区为杭州市,选择该市的原因有两个:其一,2015年该市的产业化率为61.0%,[16]而全国产业化率为50.2%,[17]即杭州市的经济发展水平较高;其二,2014年、2015年杭州市区户籍人口的出生率分别为13.36‰和10.45‰,[16]与表1所示的全国人口出生率极为相近。因此,以杭州市作为调查地区具有相当的代表性。

本研究主要采用了多阶段分层随机抽样的问卷调查法。课题组于2016年在杭州市上城区、下城区、西湖区、拱墅区、江干区各抽取1个街道,每个街道再抽取2个居委会。根据居委会提供的已婚居民登记册,在20周岁至45周岁的样本框中随机抽取样本1267个。发放1267份问卷,回收问卷经检查有效问卷为1174份,问卷有效率为92.0%。在有效样本中,男性和女性分别占51.8 %和48.2 %;20-30周岁、31-40周岁、41-49周岁样本分别占40.6 %、39.5%、19.9%;高中及以下学历者占59.0%,大学专科及以上学历者占41.0%;3000元及以下、3001-5000元、5001-7000元、7001元以上样本的比例分别为22.6%、46.8%、21.4%和9.2%;另外,基础阶层、中间阶层、优势阶层*本研究根据陆学艺的职业分层,将基础阶层定义为无业、失业、半失业者、农业劳动者、产业工人,将中间阶层定义为个体工商户、一般事务性人员、专业技师人员,将优势阶层定义为经理人员、私营企业主、国家与社会管理者。[18]的比例分别为13.9%、59.7%和26.4%。

(二)变量设计与分析方法

1.自变量设计。自变量即生育政策因素、家庭社会因素、家庭经济因素、价值意识因素、家庭内性别分工因素。问卷调查时,让样本在如前所述的相互排斥的两个选项中做出回答。另外,统计分析时,将a1、b1、c1、d1、e1分别赋值1,而将a2、b2、c2、d2、e2分别赋值0。

2.因变量设计。因变量即生育意愿。问卷调查时,同样让样本在如前所述的两个相互排斥的选项中做出回答。统计分析时,将f1赋值1,将f2赋值0。

3.分析方法。本文采用描述性分析的统计方法考察自变量与因变量的存在状况,采用Logistic回归分析的统计方法考察自变量与因变量的关系。另外,回归分析时,将性别、学历等个人特征作为控制变量。

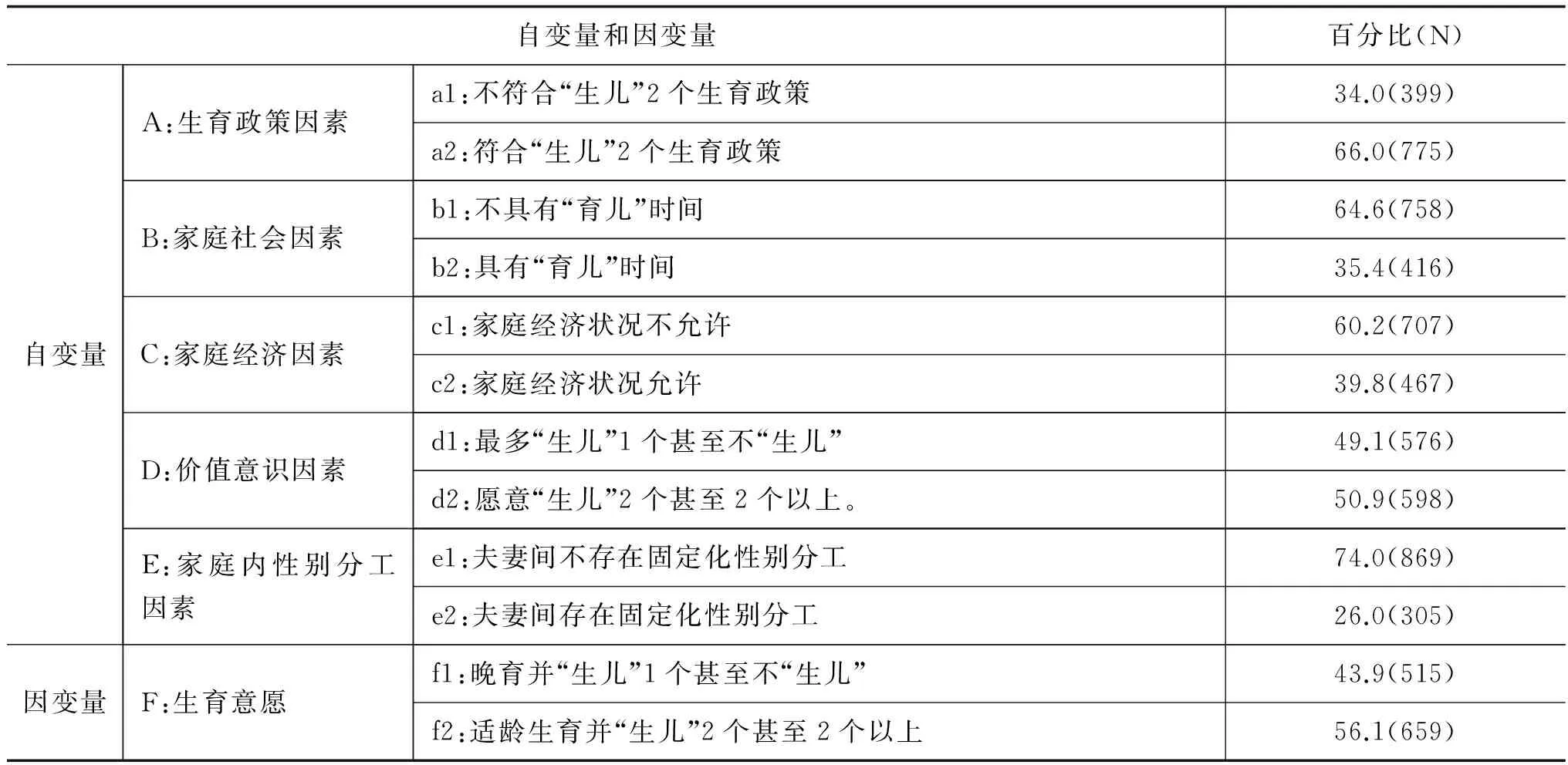

表1 生育政策因素、家庭社会因素、家庭经济因素、价值意识因素、家庭内性别分工因素与生育意愿的现状

四、统计发现

(一)变量的描述性统计分析

表1显示,在生育政策因素方面,不符合生育2个小孩生育政策的样本和符合生育2个小孩生育政策的样本比例分别为34.0%和66.0%,前者低于后者32个百分点;在家庭社会因素方面,不具有“育儿”时间和具有“育儿”时间的样本比例分别为64.6%和35.4%,前者高于后者29.2个百分点;在家庭经济因素方面,家庭经济状况不允许和家庭经济状况允许的样本比例分别为60.2%和39.8%,前者高于后者20.4个百分点;在价值意识因素方面,希望最多生育1个小孩和希望生育2个及2个以上小孩的样本比例分别为49.1%和50.9%,两者的比例几乎一致;另外在家庭内性别分工因素方面,夫妻间不存在固定化性别分工和夫妻间存在固定化性别分工的样本比例分别为74.0%和26.0%,前者高于后者48个百分点;最后在生育意愿方面,希望晚育并最多生育1个甚至不生育小孩和适龄生育并希望生育2个甚至2个以上小孩的样本比例分别为43.9%和56.1%,前者低于后者12.2个百分点。

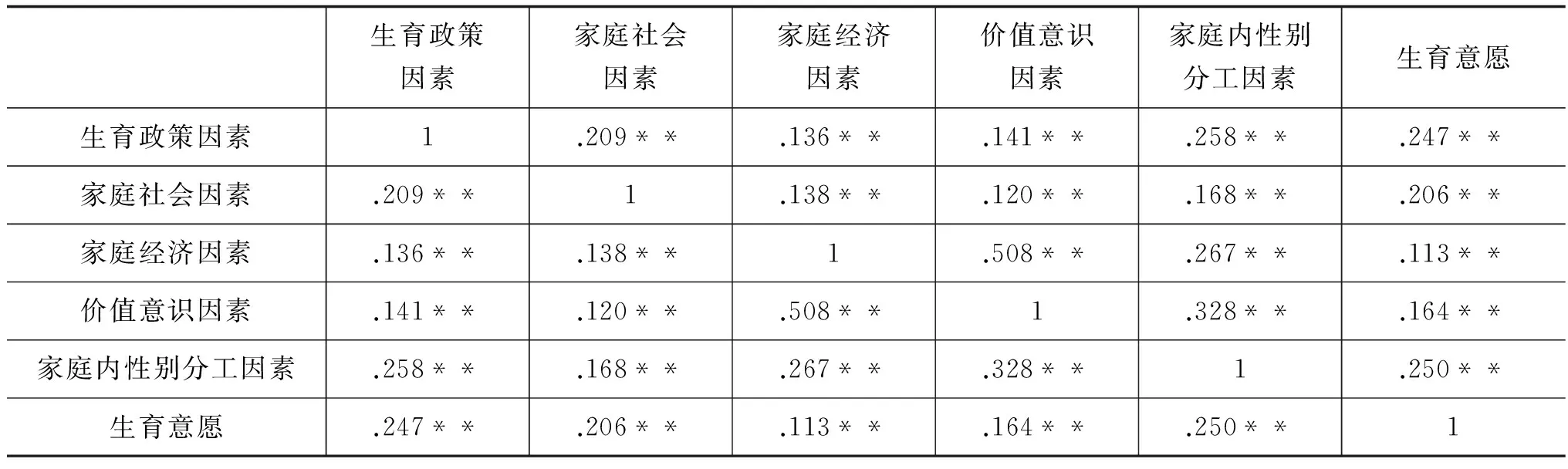

表2 五个自变量与因变量的相关性检验

** P<0.01(双尾检验)。

(二)生育意愿的影响机制分析

理论分析说明:作为自变量的生育政策因素、家庭社会因素、家庭经济因素、价值意识因素、家庭内性别分工因素,与作为因变量的生育意愿之间均存在理论上的逻辑关系。通过双变量相关分析(Bivariate)本文对五个自变量与因变量的相关性进行检验,发现五个自变量与因变量的相关性均达到了较高的显著性水平(见表2)。

根据前述理论分析,不同变量显著的相关性,可能会存在每一个自变量对于因变量的直接影响和间接影响。对此,本文还需进一步就自变量与因变量的关系进行系列分析,以此探究我国社会经济与文化背景下,少子化社会产生的原因与机制。

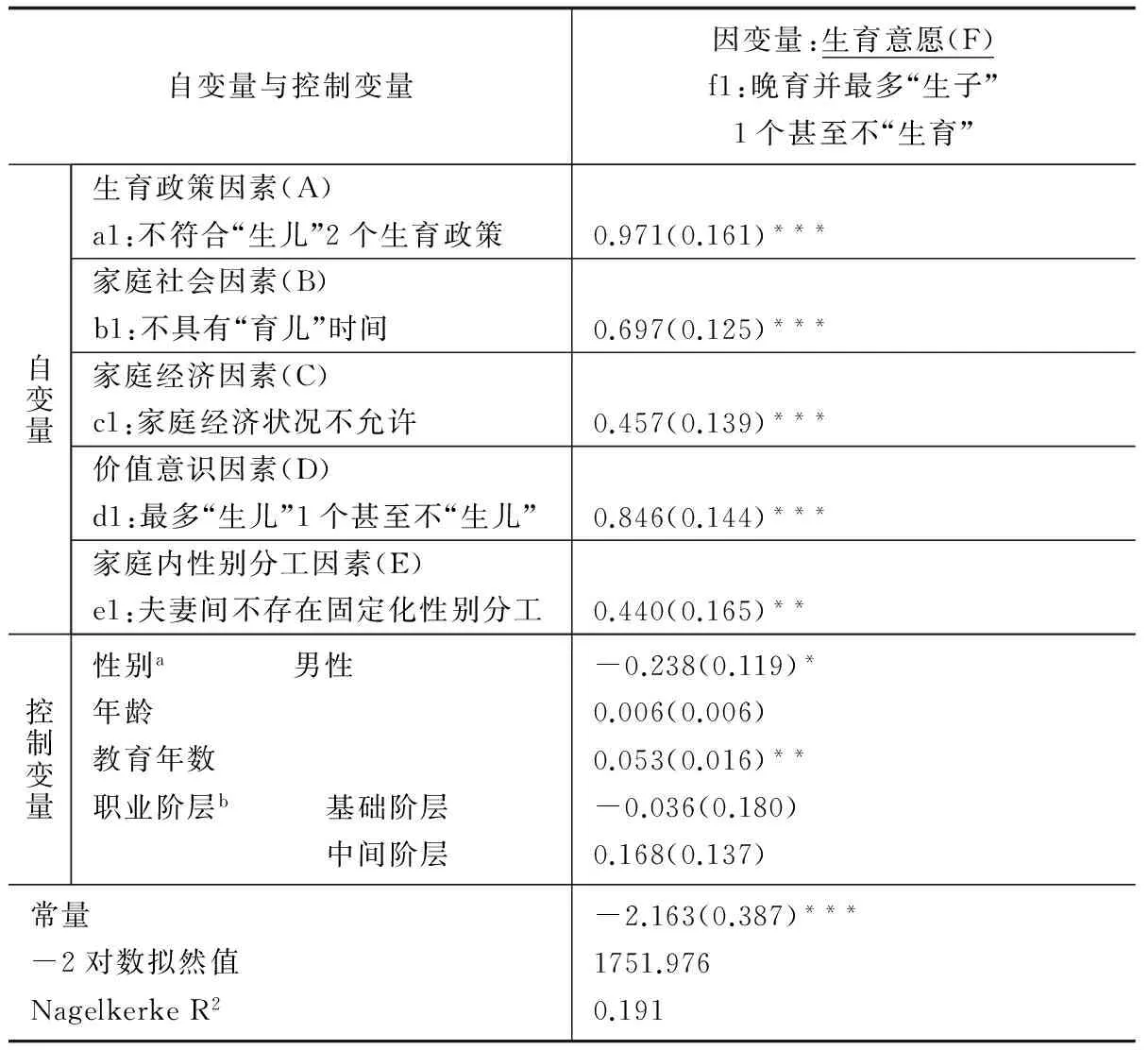

首先表3显示的是,在控制个人特征的情况下,五个自变量对于因变量的独立影响。通过分析可以发现:a1、b1、c1、d1、e1的回归系数(B)均不同程度地高于a2、b2、c2、d2、e2,且在1%或者0.1%的水平上呈现统计显著性(P<0.01或者P<0.001)。这说明:a1、b1、c1、d1、e1条件满足时,生育意愿的弱化程度f1比a2、b2、c2、d2、e2条件满足时强,即a1、b1、c1、d1、e1导致了生育意愿的弱化f1。另外,模型的回归系数说明,生育政策因素(0.971)、价值意识因素(0.846)、家庭社会因素(0.697)、家庭经济因素(0.457)和家庭内性别分工因素(0.440)等,对于生育意愿弱化的影响力在依次减弱。再者,模型调整后的判定系数(Nagelkerke R2,以下同)为0.191,说明统计结果具有相当强的解释力。

表3 自变量与因变量Logistic回归分析(N=1174)

数值为回归系数(B),括号内数值为标准误(S.E.);*P<0.05、**P<0.01、***P<0.001;a1、b1、c1、d1、e1的参考类别分别为a2、b2、c2、d2、e2,而a、b的参考类别分别为女性和优势阶层。

其次如表4所示,以生育政策因素a1为自变量,家庭社会因素b1、家庭经济因素c1、价值意识因素d1和家庭内性别分工因素e1为因变量,个人特征为控制变量的回归分析,可以发现家庭社会因素b1(模型1)、家庭经济因素c1(模型2)、价值意识因素d1(模型3)和家庭内性别分工因素e1(模型4)四者中,生育政策因素a1的分值比生育政策因素a2分别高1.210、1.360、1.094和1.537,且均在0.1%的水平上具有统计显著性(P<0.001)。这说明在排除个人特征的情况下,生育政策因素a1对于家庭社会因素b1、家庭经济因素c1、价值意识因素d1和家庭内性别分工因素e1均产生显著的正向影响。另外,模型1、模型2、模型3和模型4调整后的决定系数分别为0.087、0.097、0.058和0.099,这说明四个模型的统计结果均具有比较强的解释力。

表4 生育政策因素与家庭社会、家庭经济、价值意识和家庭内性别分工因素的Logistic回归分析

数值为回归系数(B),括号内数值为标准误(S.E.);+ P<0.10、*P<0.05、**P<0.01、***P<0.001;a1的参考类别为a2,而a、b的参考类别分别为女性和优势阶层。

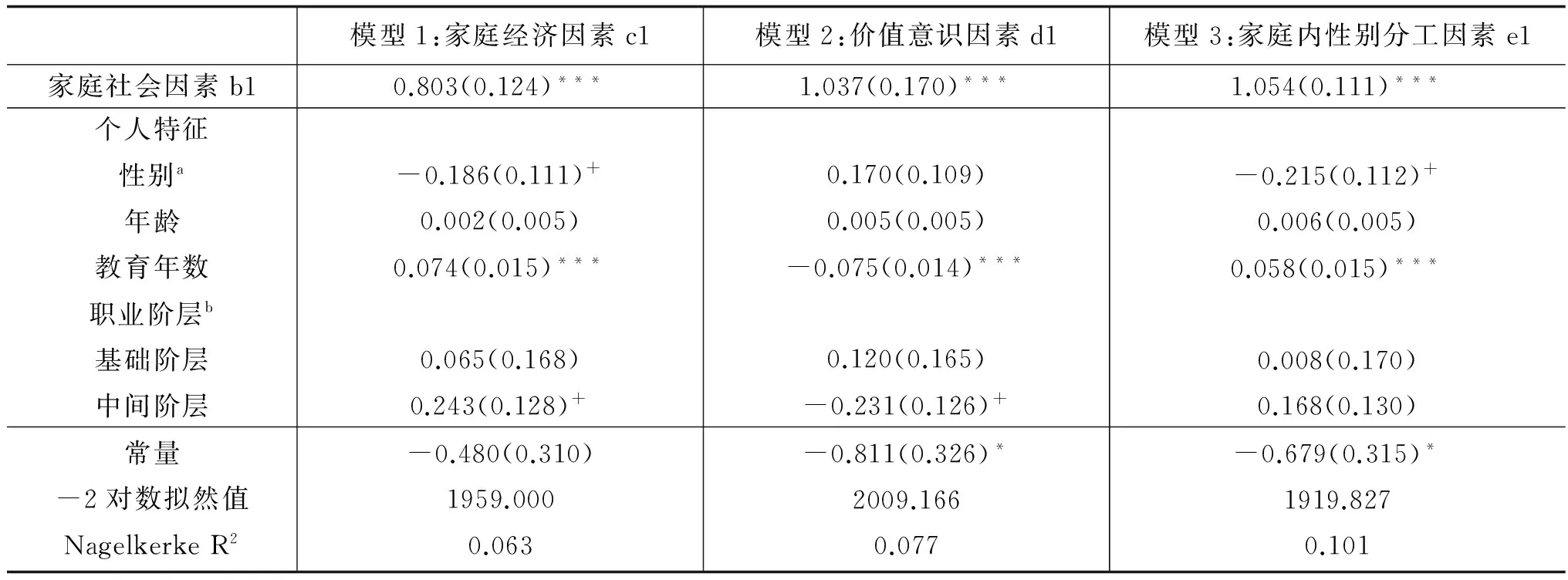

再次如表5所示,以家庭社会因素b1为自变量,家庭经济因素c1、价值意识因素d1和家庭内性别分工因素e1为因变量,个人特征为控制变量进行回归分析,可以发现家庭经济因素c1(模型1)、价值意识因素d1(模型2)和家庭内性别分工因素e1(模型3)三者中,家庭社会因素b1的分值比家庭社会因素b2分别高0.803、1.037、1.054,且均在0.1%的水平上具有统计显著性(P<0.001)。这说明在排除个人特征的情况下,家庭社会因素a1对于家庭经济因素c1、价值意识因素d1和家庭内性别分工因素e1均产生显著的正向影响。另外,模型1、模型2和模型3调整后的决定系数分别为0.063、0.077和0.101,也说明三个模型的统计结果具有比较强的解释力。

表5 家庭社会因素与家庭经济、价值意识和家庭内性别分工因素的Logistic回归分析

数值为回归系数(B),括号内数值为标准误(S.E.);+ P<0.10、*P<0.05、**P<0.01、***P<0.001;b1的参考类别为b2,而a、b的参考类别分别为女性和优势阶层。

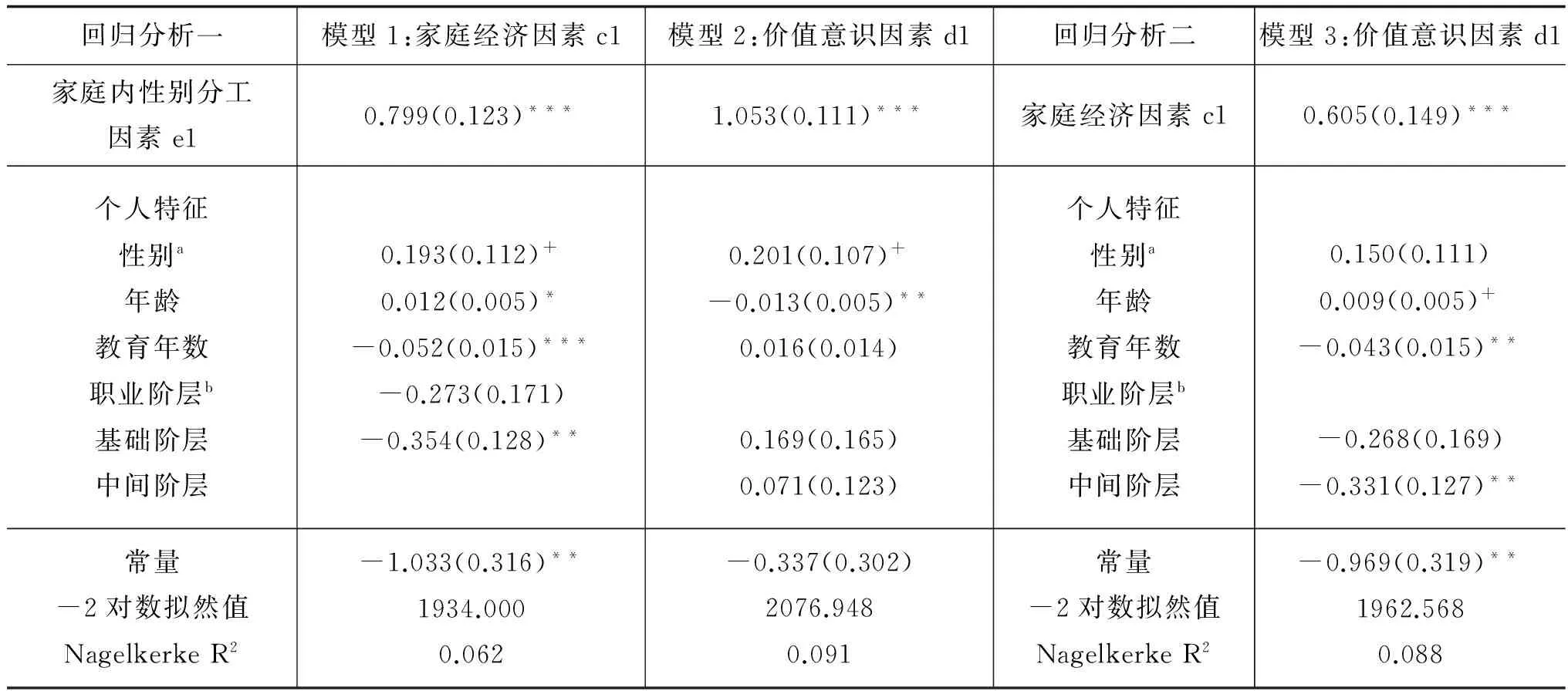

表6 家庭内性别分工与家庭经济、价值意识以及家庭经济与价值意识的Logistic回归分析

数值为回归系数(B),括号内数值为标准误(S.E.);+ P<0.10、*P<0.05、**P<0.01、***P<0.001;回归分析一中e1的参考类别为e2;回归分析二中c1的参考类别为c2;a、b的参考类别分别为女性和优势阶层。

最后表6的回归分析一显示,以家庭内性别分工因素e1为自变量,家庭经济因素c1、价值意识因素d1为因变量,个人特征为控制变量进行回归分析,可以发现在家庭经济因素c1(模型1)、价值意识因素d1(模型2)两者中,家庭内性别分工因素e1的分值比家庭内性别分工因素e2分别高0.799和1.053,且均在0.1%的水平上具有统计显著性(P<0.001)。这说明在排除个人特征的情况下,家庭内性别分工因素e1对于家庭经济因素c1、价值意识因素d1均产生显著的正向影响,且模型1和模型2调整后的决定系数分别为0.062和0.091,说明两个模型的统计结果具有比较强的解释力。回归分析二显示,以家庭经济因素c1为自变量,价值意识因素d1为因变量,个人特征为控制变量进行的Logistic回归分析,结果发现价值意识因素d1(模型3)的回归系数,家庭经济因素c1比家庭经济因素c2高0.605,且在0.1%的水平上具有统计显著性(P<0.001)。这说明在排除个人特征的情况下,家庭经济因素c1对于价值意识因素d1产生显著的正向影响,且模型3调整后的决定系数为0.088,说明模型3的统计结果具有比较强的解释力。

图6生育政策、家庭社会、家庭经济、价值意识、家庭内性别分工对于生育意愿的影响机制

图中数值为回归系数(B);***P<0.001。

图7家庭社会、家庭经济、价值意识、家庭内性别分工的关系

图中数值为回归系数(B);***P<0.001。

根据上述统计可以发现,有关生育政策因素、家庭社会因素、家庭经济因素、价值意识因素、家庭内性别分工因素对于生育意愿的影响机制,分别如图6、图7所示。其中图6显示,生育政策a1对于生育意愿f1既有直接影响,也有间接影响。在间接影响中,家庭社会因素b1、家庭经济因素c1、价值意识因素d1、家庭内性别分工因素e1是中介变量,并分别对于生育意愿f1产生显著的正向影响。图7则显示,图6内部的家庭社会因素b1、家庭经济因素c1、价值意识因素d1、家庭内性别分工因素e1,也彼此存在显著的正向影响,即在生育政策a1许可的前提下,这四者之间正向的相互作用,导致了生育意愿f1的产生。

五、结论与讨论

本研究基于我国少子化社会已经来临,并已产生诸多社会问题的现实背景下,通过问卷调查分析了我国少子化现象产生的原因与机制。根据统计发现,可以提炼出如下几点结论。

(一)少子化社会的产生原因

1.少子化的产生主要受生育政策的影响。不允许生育2个小孩的生育政策,直接导致了整个社会生育意愿的弱化或者生育率的下降,进而导致少子化社会的产生。也就是说,我国少子化社会的来临,主要是由20世纪80年代以来所实施的“一对夫妇只生一个孩子”的独生子女政策所致。

2.在不允许生育2个小孩的生育政策下,家庭社会因素、家庭经济因素、价值意识因素、家庭内性别分工因素也对人们的生育意愿产生了显著影响。具体体现为:不具有“育儿”时间、家庭经济状况不允许、最多生育1个甚至不生育小孩的观念、夫妻间不存在固定化性别分工,也可导致整个社会生育意愿弱化或者生育率下降,进而导致少子化社会的产生。但是,在生育政策因素、家庭社会因素、家庭经济因素、价值意识因素、家庭内性别分工因素五者中,生育政策因素的影响最大,其次是价值意识因素,其他依次是家庭社会因素、家庭经济因素和家庭内性别分工因素。

(二)少子化社会的产生机制

1.不允许生育2个小孩的生育政策,强化了不具有“育儿”时间、家庭经济状况不允许、最多生育1个甚至不生育的价值观念,以及夫妻间不存在固定化性别分工等经济社会因素。因此如图6所示,可以说在我国不允许生育2孩的生育政策是导致少子化社会产生的首要前提。除此之外,此政策也促使家庭社会因素、家庭经济因素、价值意识因素、家庭内部性别分工因素向着导致整个社会生育意愿弱化的方向演变,并最终导致少子化社会的来临。

2.在不允许生育2孩的生育政策下,家庭社会因素、家庭经济因素、价值意识因素、家庭内性别分工因素也是相互影响的。如图7所示,家庭社会因素中的不具有“育儿”时间、家庭经济因素中的家庭经济状况不允许、价值意识因素中的最多生育1个甚至不生育、家庭内性别分工因素中的夫妻间不存在固定化性别分工,四者互为显著的正向关系,即它们的共同作用,也导致了整个社会生育意愿的弱化,最并终导致少子化社会的产生。

上述发现表明:我国少子化社会的来临,主要受我国独特的生育政策的影响,除此之外还受价值意识因素、家庭内性别分工因素等日本、美国等发达国家普遍存在的其他因素的影响。其中,在价值意识因素中的最多生育1个甚至不生育导致生育意愿弱化方面,与国外学者的研究发现一致。[6]而在家庭内性别分工因素中的夫妻间不存在固定化性别分工导致生育意愿弱化方面,却与国外学者的研究发现不同。[7]在我国,女性走出家庭并以就业方式参与社会具有相当的普遍性,对于大多数家庭来说,夫妻双方共同照顾幼儿、料理家务,夫妻间并不存在固定化的性别分工。这在很大程度上促进了育龄女性在“就业”和“育儿”两者之间,往往选择先“就业”后“育儿”。也正因此,这种观念及其行为一定程度上延迟了人们的生育时间,并导致了整个社会生育率的下降。而在日本、美国等发达国家,尤其是日本,育龄女性的就业率低*2015年日本的育龄女性中,因为“生儿”、“育儿”而不就业的比例高达65.1%,[1]即仅有34.9%的育龄女性参与就业。,家庭内存在固定化性别分工,诸如幼儿照顾与其他家务事大多由妻子专门承担,[19]妻子在“就业”和“生儿”之间,往往选择先“生儿”后“就业”,这在很大程度上导致了生育率的提升*在此需要说明的是,本文分析的问题是家庭内性别分工与生育意愿的关系,而不包括青年男女的未婚化、晚婚化以及丁克(Double Income No Kids)家庭这些因素的影响。当今日本是世界上“少子化”程度较高的社会之一,与家庭内性别分工相比,也许与上述因素具有更大的关系。。

另外,表4、表5和表6说明,在我国现阶段,生育政策因素(a1)与家庭社会因素(b1)、家庭经济因素(c1)、价值意识因素(d1)、家庭内性别分工因素(e1),彼此之间存在如下关系:

1.生育政策因素(a2)与家庭社会因素(b2)、家庭经济因素(c2)、价值意识因素(d2)和家庭内性别分工因素(e2)相互存在显著的正向关系。

2.家庭社会因素(a2)与家庭经济因素(c2)、价值意识因素(d2)和家庭内性别分工因素(e2)相互存在显著的正向关系。

3.家庭内性别分工因素(e2)与家庭经济因素(c2)、价值意识因素(d2)也相互存在显著的正向关系。

也就是说,在我国,推行生育2个小孩政策,便具有“育儿”时间,家庭经济状况便允许,便产生“生子”2个甚至2个以上的意识以及家庭内存在固定化的性别分工,进而导致生育意愿的强化。该发现进一步说明现阶段我国家庭在生育问题上存在如下三个问题:

1.是否具备生育条件具有相当的主观性,即,只要生育政策允许生育2个小孩,人们的生育意愿便会向着适龄生育并希望生育2个甚至2个以上小孩的方向演变。

2.虽然家庭养老问题频发,而专门的养老组织发达,致使人们“养儿防老”的意识弱化,但仍然存在着“多子多福”、“养儿防老”这样的传统观念。

3.如国外学者所说,少子化社会的产生,与个人的生理因素相比,主要是由社会及个人心理层面的社会变迁所致。

从上述讨论中可知,人们的生育意愿问题并不能简单地转化为个人问题,而与社会因素紧密相关。个人的问题需要置于产业化快速发展背景下社会结构宏观层面与微观层面的快速变迁中进行理解。今后,我国的产业化必将进一步发展,社会结构的宏观层面与微观层面的变迁必将更为显著。而随着产业化的发展,影响生育意愿的因素将发生怎样的变化,是一个值得跟踪的课题。另外,我国的“少子化”已产生诸多社会问题,如何保持少子化与社会经济发展两者的基本平衡, 避免产生更多的社会问题,政府部门也应跟踪调查,并及时制定切实的社会政策,适时进行适当的调节与干预。

[1]日本内閣府.日本少子化白書[EB/OL].http://www.cao.go.jp/whitepaper/index.html.

[2]国家统计局.国际统计年鉴2015[Z].北京:中国统计出版社,2015.

[3]国家统计局.中国统计年鉴2006-2016[Z].北京:中国统计出版社,2016.

[4]日本厚生労働省.先進諸国の出生率(2016).[EB/OL].http://www.garbagenews.net/archives/2013779.html.

[5]李通屏.人口经济学[M].北京:清华大学出版社,2008.

[6]Van de Kaa,Dirk J.Europe’s Second Demographic Transition,Population Bulletin,1987,42(1).

[7]McDonald,Peter.Gender Equity,Socail Institutions and the Future of Fertility,Journal of Population Research,2000(17).

[8]稻葉昭英.夫婦間性別役割分業の構造と変動[J].三田社会学,2004(9).

[9]福田亘孝.出生行動の特徴と決定要因[A].渡辺秀樹·稻葉昭英·嶋崎尚子.現代家族の構造と変容——全国家族調査(NFRJ98)による計量分析[C].東京大学出版会,2004.

[10]梁颖.日本的少子化原因分析及其对策的衍变[J].人口学刊,2014(2).

[11]施锦芳.对日本少子化问题的新思考[J].日本问题研究,2012(3).

[12]杨倩.当代中国少子化现状及成因分析[J].今日科苑,2011(10).

[13]郑妍妍、李磊、刘斌. “少子化”“老龄化”对我国城镇家庭消费与产出的影响[J].日本问题研究,2013(3).

[14]武康平、程婉静、冯烽.探究我国人口年龄结构特征对经济增长波动的影响[J].经济学报,2016(4).

[15]穆光宗、王本喜、周建涛.低生育时代的人口政策走向[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2016(4).

[16]杭州市统计局.杭州统计年鉴2016[Z].北京:中国统计出版社,2016.

[17]国家统计局.中国统计年鉴2016[Z].北京:中国统计出版社,2016.

[18]陆学艺.当代中国社会流动[M].北京:社会科学文献出版社,2014.

[19]大谷信介.現代都市住民のパーソナルネットワーク——北米都市理論の日本的解読[M].ミネルヴァ書房,1995。