“体医结合”视角下梅州市城市社区体育的发展研究——以梅江区为例*

2018-04-02胡国鸽

胡国鸽

“体医结合”视角下梅州市城市社区体育的发展研究——以梅江区为例*

胡国鸽

(嘉应学院医学院,广东 梅州 514031)

医学和体育共同担负着提高“健康素质”的任务,“体医结合”与群众而言,无论是患者、亚健康人群,还是健康人群,在实施体育干预的同时,均可结合医疗的判断、监督及评价等手段来促进健康。在全民健身途径“体医结合”的视角下,文章以梅州市梅江区社区体育的开展情况为研究对象,采用访谈、问卷调查、数理统计、逻辑分析等方法对相关人员进行调查,根据调查结果提出“体医结合”视角下梅州市社区体育发展策略,皆在促进社区体育发展以满足居民科学健身的需求,增加梅州市体育人口,提升市民身体素质和健康水平,为加快健康中国进程助力。

体医结合;社区体育;体质测定;梅江区

现代生活节奏的加快以及环境污染的加剧,导致健康隐患越来越多,各种老年病、慢性病越来越年轻化,人类真正健康的比例越来越少。据世界卫生组织统计:全世界真正健康的人仅占5%;经医生检查、诊断有病的人也只占20%;75%的人处于亚健康状态。亚健康问题引起了党和国家领导人的高度重视,并相继颁布一系列政策。随着政策的出台,全民健身、全民健康、、体医融合、非医疗健康干预[1]等词逐渐进入公众视野,大健康时代应势而生,人们的健身意识越来越强烈,尤其是城市居民已开始注重自我健康管理。社区体育作为群众体育的重要组织形式,其发展对督促全民健身推进全民健康工程的意义不言而喻,梅州市作为一个文化旅游城市,素有“休闲到梅州,享受慢生活”的定位,在全民健身途径“体医结合”的视角下,梅州如何执行全民健身计划推进健康中国进程,促进社区体育的发展至关重要。

1 相关概念界定

我国社区体育的称谓最早在1989年受社区服务的启发而提出,当时是指街道社区体协开展的各种活动,后来扩展为对所有小区域体育活动的统称[2]。

关于社区体育的概念,查阅文献发现虽然学者们各有见解,但是理念基本一致,唯有用词稍有不同,相较而言,笔者认为表述较全面的是:以基层社区为区域范围,以辖区的自然环境和体育设施为物质基础,以全体社区居民为主要对象,以满足社区成员的体育需求、增进社区成员身心健康、巩固和发展社区感情、增进社区凝聚力、活跃居民文化生活为主要目的,就地就近开展的区域性群众体育活动。[3]

关于社区体育发展的概念有学者提出:是指居民、政府和有关社区组织整合社区体育资源,发现和解决社区体育的问题,改善社区体育环境和提高社区生活质量的过程,是塑造居民社区归属感(社区认同感),加强社区体育参与意识,培育体育情感、体育人口,确立新的体育形态、推动体育社会化、生活化的过程[4]。

目前有关“体医结合”的概念尚无定论,但是从字面理解则是将体育与医学相结合,实施体育干预的同时结合医学手段进行监督管理,调整运动方案指导群众科学健身,增进健康的一种途径。

2 研究对象与方法

2.1 研究对象

研究对象为梅州市梅江区的4个镇和三个街道办的社区体育开展现状,以社区居民为调查对象。

2.2 研究方法

2.2.1 文献资料法

查阅相关文献,了解目前国内外社区体育的开展情况。

2.2.2 访谈法

对部分社区居委、社区卫生服务中心、梅州市统计局、梅州市体质测定与健身指导站等单位及部门的相关人员进行访谈。

2.2.3 问卷调查法

根据需要设计调查问卷,发放问卷400份、回收396份、有效问卷376份,有效率为94%。

2.2.4 数理统计法

采用SPSS19.0统计软件对调查数据进行统一处理。

2.2.5 逻辑分析法

对获得的资料进行分析,并提出切实可行的建议。

3 结果与分析

3.1 社区居民锻炼情况及影响因素的调查

表1 社区居民参与锻炼情况

人 数(N=376) 百分比(%) 经常 136 36.2 偶尔 228 60.6 不锻炼 12 3.2

图1 影响参与体育锻炼的因素统计

由表1显示,没有参与锻炼的人群占3.2%,说明梅江区居民的体育锻炼意识较强。虽说锻炼的人群达到96.8%,但是偶尔锻炼的人群占了近三分之二,离全民健身指南要求仍然存在一定的距离。对影响居民参与体育锻炼的影响因素调查,如图1所示,各种因素均有一定的比例,但占比较高的是缺少同伴,网络时代的到来给人们生活带来便利的同时,也暴露了很多弊端,人们沉迷于虚拟世界却忽略了现实世界的人际交流,导致了一部分人想锻炼却找不到同伴,缺少了激励和监督,进而影响到锻炼的连续性。综上,梅江区各社区居民体育锻炼意识较强,但受多方因素影响,居民参与锻炼的频率较低。

3.2 社区体育活动开展情况调查

表2 社区体育活动举办情况

频 率人 数(N=376)百分比(%) 经 常 164.3 偶 尔 5915.7 没 有 11931.6 不知道 18248.4

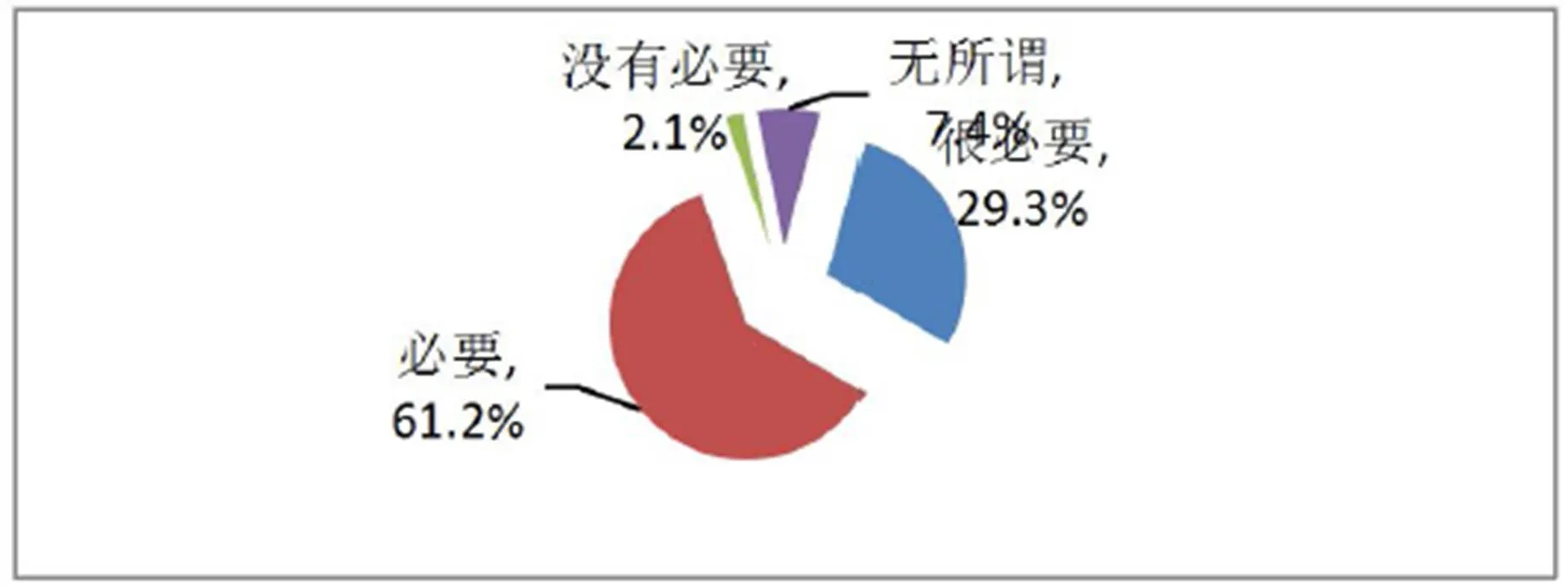

图2 社区举办体育活动的必要性调查

由表2所示:20%的居民表示其社区有举办活动,其中经常举办的占4.3%,而31.6%的居民表示其社区未举办过活动。在调研中,发现同一社区甚至同一小区的居民答案不尽相同,反映活动举办方的宣传不到位或者对活动参与者的标准要求较高,不具大众性。再对社区举办活动的必要性做进一步的调查,结果如图2所示,表示有必要和很有必要的人群占90.5%,说明居民对社区举办体育活动的渴望和需求。调查发现仅有13.8%的人群表示对社区体育开展满意,居民的满意度偏低可能与社区活动的开展现状有关。

3.3 社区体育的场地设施情况调查

表3 小区内体育设施设备情况

设施设备人 数(N=376)百分比(%) 有,很多 4411.7 有,较少 25868.6 没 有 7419.7

表4 到锻炼场地所需时间情况

时间人 数(N=376)百分比(%) 10分钟以内12132.2 10-15分钟10327.4 16-30分钟9926.3 30分钟以上5314.1

体育场地设施是居民进行健身活动的客观条件,其建设布局直接影响居民健身的积极性。表3显示:仅11.7%的居民小区场地设施充足;由表4可以看出,大部分居民周围的健身场地设施还是比较齐全的,但也有相当一部分周围设施比较匮乏,14.1%的居民表示若要锻炼得30分钟的路程。梅江区以梅江河为界,分江南、江北两个区域,江南是经济、政治、文化中心地带,小区多半是2000年以后修建的,基本设有配套的健身设施,而江北则是老城区,新建小区占比较少,多半小区有一定的年限,内部的体育设施比较匮乏。就目前而言梅江区的现有场地设施基本能满足健身人群的需求,但是随着城市人口的不断增加和人们健身意识的不断提升,健身人数日渐递增,体育场地设施的缺口就会突显,特别是距公共健身场地远且年代久的小区。

3.4 社会体育指导员队伍调查

表5 社区居民接受体育指导情况

指导者人 数(N=376)百分比(%) 社会体育指导员 102.7 体育健身爱好者 4812.8 专业教练员 5915.7 无人指导 29478.2

表6 梅江区社会体育指导员人数统计

地 区国家级一级二级三级总人数 梅江区1080710686 1468 梅州市2426812109700 11202 百分比(%)41.729.958.77.1 13.3

根据表5显示,居民在锻炼时有接受过指导的人群占31.2%,其中社会体育指导员指导的有2.7%,未接受指导人群占78.2%。在问及居民锻炼时是否需要指导,71.5%的居民表示需要,表明居民对于体育指导服务的强烈需求。笔者就梅州市现有体育指导员情况联系相关负责人,根据2017年的统计结果,梅州市及梅江区社会指导员基本情况如表6,就梅州市二区一市五县社会体育指导员人数分布来看,梅江区社会体育指导员的级别较高,一级、二级、国家级均超过平均人数。按梅州市统计局提供的数据,截止2017年底梅州市常住人口437.43万,其中梅江区为42.3万,则梅州市每391人有1个社会体育指导员,而梅江区每285人就有一个。据市社会体育指导员协会负责人指出梅州市现有社会体育指导员主要集中于太极拳、广场舞、足球等项目,其他项目人数较少。综上,梅江区社会体育指导员队伍强大,但项目类别集中。

3.5 社区体质测定实施情况的调查

表7 居民体质测试参与情况

测试建档人数(N=376)百分比(%) 有有10327.5 有没有81 21.4 没有没有19251.1

图3 影响居民参与体质测定的原因调查

开展国民体质测定与监测是衡量全民健身成果和体育事业发展成就的重要标准;是满足社会发展需要,科学指导健身,使社区居民树立科学健身观的有效手段;是社区体育工作的重中之重[5]。据表7显示,48.9%的居民表示接受过体质测定,其中27.5%的人群建立过健康档案,51.1%的居民表示未接受过体质测试。以未参与测试的居民为整体,进一步作答相关问题,如图3所示:77.6%的人群表示不知测试站(点)的位置,受条件限制梅江区各社区尚未配备体质监测点,居民均在市体质测定与健身指导站进行体质测定。居民科学健身需要体质数据的指导,国家也相当重视体质测定工作的推广,就梅州而言,从体质站(点)的数量到宣传推广工作距要求仍存在一定的差距。

3.6 社区卫生服务中心(站)情况调查

表8 社区卫生服务中心慢性病定期筛查及健康检查情况

定期人 数(N=376)百分比 会 11129.5% 不会 9023.9% 不知道 17546.6%

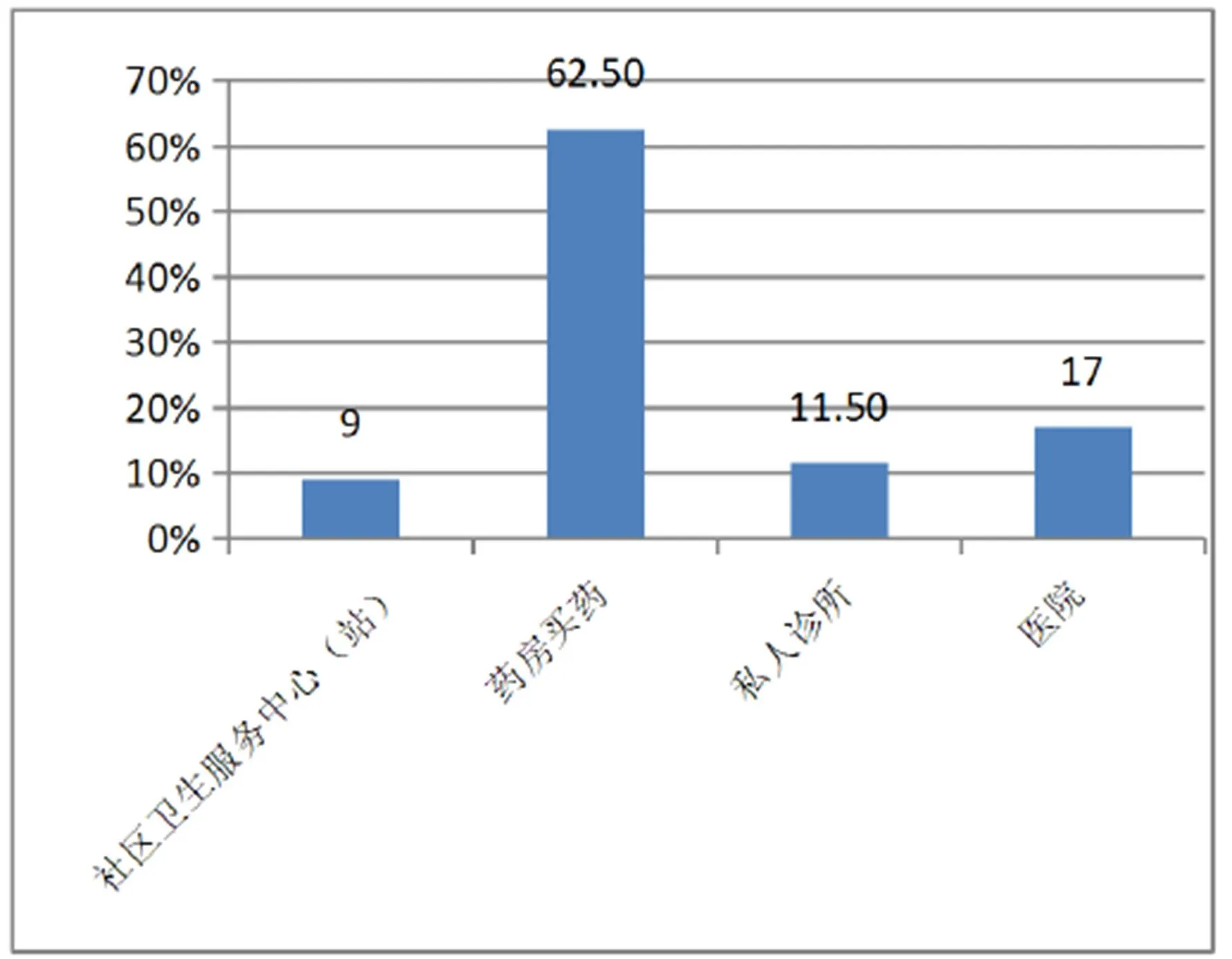

社区卫生服务中心(站)是按照医改规划而设立的非营利性、基层医疗卫生服务机构,集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导为一体的服务,无论是从性质还是职能都属于利民机构,理当受到居民的青睐。而在问及遇到常见问题(感冒、咳嗽)需就诊时,图4所示,选择社区卫生服务中心的人群的比例最少,仅为9%,可见,梅江区居民对社区卫生服务中心(站)的认可度并不高。

图4 首选就诊场所调查

就是否会进行慢性病定期筛查和健康检查的调查,结果如表8所示,只有29.5%的人群表示会。调研发现大部分居民对社区卫生服务中心(站)的名字较为陌生,多停留在卫生院或诊所层面,侧面反映了社区卫生服务中心(站)“六位一体”的职能没有得到充分发挥,社区健康服务工作不到位。

4 结论与建议

为提高人民健康水平,尽早实现全面小康,国家于2016年10月制定了《“健康中国2030”规划纲要》,首次把“体医结合”写进社会发展规划大纲[5]。“体医结合”为群众体育的发展指明了方向,社区体育作为群众体育的组成形式,离不开社区居民的参与,围绕“体医结合”,满足居民科学健身需求是促进梅州市城市社区体育健康发展的重要途径。

4.1 搭建社区体育服务信息APP,推进社区体育资源整合利用

随着互联网技术的飞速发展,人们获取信息越来越精确、便捷,社区体育理应搭乘信息技术的快车,为社区居民提供更加高效的服务。政府部门转变职能,利用自身的优势联合企业、网络公司开发社区体育服务信息APP。社区居民可利用智能手机登录该APP:在健身场馆选择方面,可查找附近社区的健身房、体育中心、培训基地、学校等场馆的使用情况及各时间段费用情况,再根据个人的时间预约场地;在赛事活动培训方面,可及时了解各类赛事培训活动举办的时间地点,并根据个人的喜好报名参与比赛或前去学习交流;在线上课程学习方面,居民可以了解科学锻炼常识及各运动项目基础知识和技术要领,并有专业教练员或是社会体育指导员“线上”教学讲解;在体育设备购置方面,居民可以了解选择器械的标准及各品牌的优势,进而根据个人的需求及喜好购买;在交流互动方面,居民可以把运动过程中出现的难题,或是社区体育开展中的不足之处及建议通过平台进行反馈,各问题的负责人及时沟通解决。借助互联网技术搭建社区体育服务信息APP,增加参与主体避免政府“独家垄断”促进资源合理配置,同时居民锻炼不用单单固定在体育场地上,在家亦可锻炼从而减轻公共设施不足的压力。

4.2 完善社会体育指导员队伍建设

曾有学者指出:力争“十二五”末实现每1000人有2名以上的等级社会体育指导员[6],目前无论是梅州市还是梅江区社会体育指导员人数配比均超过此标准,可见梅江社会体育指导员的队伍的庞大,但是项目分布过于集中,例如百人规模的广场舞队伍有13位社会体育指导员,项目集中易导致人员扎推,资源得不到合理的配制,使得部分项目的锻炼者无法获得专业人士的指导,体育指导服务参差不齐。针对这一现象,当务之急则是建立规章制度,完善社会体育指导员队伍建设,提升综合水平加强运动处方技能培训。

(1)梅州市社会体育指导员协会需制定社会体育指导员管理条例或规章制度,规定获得证书的社会体育指导员每月指导服务的时间及人数,活动站(点)配合分会做好监督及奖惩工作;按标准给社会体育指导员发放一定的指导报酬,提高社会体育指导员的积极性。

(2)省、市及附属县、区社会体育指导员协会加强沟通,错开培训时间,增加培训考核次数及项目类别,鼓励社会体育指导员一专多能,参加其他项目类别的培训考核;各县、区派出部分优秀社会体育指导员参加运动处方师培训,参训人员再将所学技能组织整理与同行分享。

4.3 多部门合作全面推进体质监测工作,为居民科学健身提供依据

体质测定可以帮助国民更全面地了解自己的体质状况和健康状况,并可根据测定结果给予科学的锻炼指导,提高体育锻炼的实际效果。体质监测站(点)对群众体能、体质方面综合考量,以体质监测数据为健身依据,目的是让群众了解自己体能的特点,从而有选择地进行锻炼,降低运动风险。鉴于此,市体质测定与健身指导站应与社区卫生服务中心、社区居委等多部门通力合作,加强体质监测工作,为居民科学健身提供依据。

(1)多部门要共同协商建立健康档案管理系统,促进市体质测定健身指导站和各社区卫生服务中心的信息沟通上传。

(2)各社区居委会应将本社区常住人口信息反馈给社区卫生服务中心,社区卫生服务中心将本社区常住人口的身体状况进行摸底调查,对重点人群(慢性病、骨代谢性损伤等患者)分类并将所有居民信息上传至健康档案管理系统,对重点人群做到长期跟踪调查。

(3)市体质监测与健身指导站与各社区居委会加强沟通,做好宣传,定期到社区设点为各社区居民做体质测定,将测定的居民体质数据上传至健康档案管理系统,同时给测试居民开具运动处方并要求定期复测,根据结果调整健身方案。居民在周期锻炼期间,定期到社区卫生服务中心进行常规项目监测。

4.4 加强体育知识的宣传推广,提升参与意识、增强运动行为

《“健康中国2030”规划纲要》的颁布,为群众体育的开展提供契机的同时也带来了压力,群众体育的开展离不开大众的参与,居民良好的参与意识和行为是社区体育顺利开展的前提条件。随着国家层面的重视,我国城市公共体育场馆设施已明显改善,但体育人口占比依然偏低,致使体育场馆未得到有效利用。我国当前的社区体育发展,内涵及其丰富,其核心就是要倡导自主参与的精神[7]。健康革命,首先是观念革命[8],提升居民的参与意识、增强运动行为是当前工作的重中之重。

(1)自媒体时代的到来,体育健身知识的宣传在借助传统工具的同时也要借助新媒体工具,因此政府相关部门应从城市社区体育的建造者转型为引导者,通过搭建健身知识网站、开通微信公众号等渠道,加大全民健身知识的宣传和推广力度,使广大市民能够更新健康观念,参与到运动实践中。

(2)通过营造体育环境,吸引居民参与锻炼。社区卫生服务中心、社区居委会和物业等部门通过定期开展广泛、丰富的业余体育培训、体育活动、健康知识讲座等形式将市民引领到体育活动中去。企事业单位也可以通过定期举办健康讲座、体育比赛等娱乐活动提高员工的健身意识和团队凝聚力。

(3)政府出资广泛设点,针对不同年龄层的人群,集社会体育指导员、体育健身爱好者、离退休体育教师组建教练团队,利用节假日针对不同年龄层开展不同项目的免费课程,如中老年人设太极拳、健身气功、广场舞、健步走等课程;青少年可以设球类、武术、跆拳道等课程,梅州作为足球之乡,可借助市民对足球运动的热情,开展足球培训课程,吸引广大的青少年或是足球爱好者参与其中。

4.5 建立健全社区“体医结合”公共服务体系

当前梅州市在国家体育与医疗卫生法规政策的保障下,梅州市城市社区体育与医疗卫生公共服务水平有了较大的提高,但是随着社区居民对健康的需求不断提高,体育与医疗公共服务供需矛盾会日益加剧,为提高体育与医疗卫生公共服务效率,就必须创新体育与医疗卫生公共服务供给模式。从“体医结合”到“体医融合”深刻的表明全民健身事业的发展离不开体育和医疗两个部门的协同配合,而梅州市目前两个部门的交流互动仍然欠缺,无论是医生还是体育人士要做到“体医精通”,对于绝大多数人来说是不切实际的,唯有各个领域的人士互相配合才能从根本解决群众科学健身难题,促进全民健身事业的长足发展。社区“体医结合”公共服务体系的构建应结合梅州市经济实力,可以社区卫生服务中心为依托,整合现有资源、再增设体质测定与健身指导部门,为辖区内或附近居民提供切实有效的服务。“体医结合”公共服务体系的宗旨是为民众健康服务提供保障,因此政府要协调好各部门工作,必要时可下发红头文件,规范相关部门在“体医结合”公共服务体系的职责角色与考核制度。

[1] 张鲲等.健康中国:“体医结合”至“体医融合”的模式初探[J].福建体育科技,2017,36(6):1-10.

[2]任海,王凯珍.我国城市社区体育的概念、构成要素及组织特征—对我国城市社区体育的探讨之一[J].体育与科学,1998(2):12-16.

[3]李浩.我国社区体育发展问题及完善策略[N].光明日报,2014-7-20(7).

[4] 李井平.全面建设小康社会进程中社区体育发展问题探讨[J].体育与科学,2003,7(24):40-42.

[5]何珂.城市社区“体医结合”公共服务模式构建研究——以郴州市为例[D].湖南:湖南科技大学,2017.

[6]马甜.体育公共服务体系视野下社区体育开展的研究---以太原市小店区为例[D].山西大学,2014,6:1-55.

[7]吴铎.城市社区探微[M].北京:中国社会出版社,1996:86.

[8]郭建军.体医融合推动健康革命路径探讨[J].慢性病学杂志,2017,18(11):1189-1192.

On the Development of Community Sports in Meizhou City from the Perspective of Sports-Medical Combination ——A Case Study on MeiJiang District

HU Guoge

(Medical College of Jiaying University, Meizhou 514031, Guangdong, China)

市哲学社会科学项目:体医结合:梅州市社区体育改革与发展研究,项目编号:mzsklx2018012。

胡国鸽(1988—),硕士,讲师,研究方向:民族传统体育学。