空间信息形势下的GIS课程教学改革与实验模块优化设计

2018-03-30唐雪海黄庆丰

唐雪海,黄庆丰

(安徽农业大学林学与园林学院,安徽合肥 230036)

地理信息系统(Geographical Information System,GIS)是由计算机硬件、软件和不同方法组成的系统,该系统设计来支持空间数据的采集、管理、处理、分析、建模和显示,以便解决复杂的规划和管理问题[1]。传统的纸质管理森林资源的方式在对林地的空间特征(位置)、属性特征(林木因子)、时间特征(林地、林木消长)进行描述时存在许多不足[2-3],林地“一张图”的出现则颠覆了林地管理的传统方式,它被看作是现代林业信息管理的经典力作,并将引领林业管理整体升级。安徽农业大学林学本科专业培养方案中与GIS相关的课程较少,仅有林业遥感和测量学两门课程,而GIS又具有很强的技术性和实践性,知识点较多,学生学习难度较大[4]。因此,笔者通过研究非专业GIS课程的特点及林学专业人才培养模式,对安徽农业大学林学专业GIS理论课程内容进行调整和实验模块优化设计,紧密结合当前林业发展实际,充分考虑用人单位的需求,形成完整统一的林业发展新形势下的课程内容体系架构。

1 课程特点与教学目标

安徽农业大学林学专业培养方案中GIS课程是林学专业本科生的专业选修课程,考虑到当前林业发展的趋势和资源管理的特点,在具体的教学安排过程中,GIS课程是作为必修课来看待的。通过该门课程的学习,使林学专业学生掌握GIS的基本概念、GIS的组成、林地空间数据的采集和管理、空间数据和属性数据的编辑、森林资源数据库的更新、GIS空间分析方法的使用、林地专题图的制作等内容。GIS 课程的特点体现在以下几个方面:

1.2多学科交叉GIS是一门学科交叉性较强的技术,涉及的学科课程较多,在GIS课程教学中要求学生既要具有相关的基础知识如地理学、测量学、遥感、数据结构、地图学等课程背景,又要对森林资源的信息化管理方式及趋势充分地理解和掌握[5]。因此,林学专业培养方案应安排好本门课程的开课时间,兼顾相关课程与林学专业课程的衔接。

1.3较强的专业应用大部分GIS教材主要从基本原理、系统开发和行业应用3个方面的研究内容进行编写,安徽农业大学林学专业地理信息系统的课程定位非常明确,就是要与林业进行结合,尤其是把GIS作为工具和手段充分地应用在森林资源经营与管理中。

1.4多源的空间数据来源空间数据是信息管理系统的核心,传统的矢量化方式获取原始空间数据的时代已经过去,航空摄影测量、遥感自动获取、无人机快速建模等成为空间数据的重要来源,这里面涉及的每个内容都对应着以一门或多门课程,学生不可能全面掌握每个方面的内容,但是教师在对应知识点的讲授过程要提到,要让学生充分认识到涉及地理信息系统课程很多内容的设备、来源、方法等更新非常快。

因此,安徽农业大学林学专业GIS课程的教学目标定位为:为林业企事业单位培养具备应用GIS为森林资源管理和林业生产实践活动服务的专门应用人才。

2 教学中存在的问题

对于林学专业的学生来说,笔者经过前期的教学总结,GIS课程教学主要存在以下问题:

2.1相关课程背景知识偏少GIS专业的培养体系涵盖计算机图形学、地图学、测绘学、遥感、地理学、数据结构、空间数据库、拓扑学原理等课程,基础知识自成系统,每门课程都有对应充足学时进行讲授,然后再到地理信息系统课程的时候,学生理解起来自然容易。但是,上述课程在安徽农业大学林学专业培养方案里面涉及极少,教师在讲授时就很难与学生互动。比如,在讲授道路以什么数据结构在计算机里进行表达更节省数据量时,学生就对数据结构没有一个直观的理解,只有在软件里打开对应数据时才有视觉上的理解,但是这种认识仍然是表面的、肤浅的,课堂效果自然不好[6]。

2.2专业课程衔接不紧密2012年安徽农业大学本科人才培养方案中,地理信息系统课程安排在第4学期,测量学、林业遥感在第4学期,林学专业专业课如测树学、森林经理学、造林学在第5、6学期,且测量学往往比地理信息系统开课滞后,导致在涉及地形图比例尺、坐标系统、投影方式等方面内容时,测量学这一块的内容还没有讲授到,学生理解起来比较困难,还要花1~2个学时去补充这些知识点;在以小班调查内容为例讲解空间数据的时候,学生又缺乏这些专业术语的理解[7]。总之,相关课程之间衔接的不合理,阻碍了GIS课程的进度和学生对行业应用的准确理解。

2.3实验课时偏少众所周知,软件的操作是GIS这门课程学习的重要组成部分,理论知识的全部内容都可以在软件中进行实现,经过调查,大部分GIS专业的实验课程内容安排的学时至少为32个学时。2012版林学专业GIS实验课程仅安排了12个学时,采用目前主流的ArcGIS平台操作软件,要想熟练操作GIS软件,并掌握应用地理信息系统软件解决林业生产中的所有问题显然是远远不够的。因此,笔者只设计了6次实验内容,具体分配见表1。这6次实验内容之间内容跨度较大,不能体现实验内容的连续,所以,有些实验内容只能使用现有的实验数据,对于学生来说,这些数据是陌生的,实验项目之间是相互孤立的,缺乏连续性和系统性,学生只能被动的操作,做完后仍然不明白这几个实验之间的关系,究竟这些实验内容有什么作用,导致学生学习兴趣低,极大影响实验教学效果。如实验二、三之间,在采集面状林地小班数据时,仅让学生采集了很少的数据,没有对相邻小班、需要切割或整形的小班、节点等方面进行深入的编辑处理,也没有进行数据的拓扑检查,学生也不清楚自己采集数据是否正确,精度是否满足要求。这些方面在培养学生实践能力方面没有起到良好的效果,学生也仅是按照当时教师操作的步骤重新演示一遍。

表1 林学专业GIS实验课时安排

3 教学内容的设计与改革

3.1课程教材的选择目前出版的地理信息系统教材可以分为纯粹基础理论介绍和融入编者研究成果的GIS教材,当前安徽农业大学林学专业GIS课程教材选用的是黄杏元、马劲松编著,高等教育出版社出版的《地理信息系统概论》(第三版),此教材偏重理论知识的介绍,考虑到与GIS专业在教学目标、背景知识、学生理解、应用范围等方面存在的一些差异,下一步将考虑选择理论知识与林业行业应用相结合的理论教学教材,实验指导书则由笔者自编。

3.2多媒体课件的制作多媒体教学是目前课堂教学的主要方法和手段,在具体的授课过程中,教师应充分利用现代信息技术,这并不意味着完全依靠它,为了加深学生对教学内容的理解,传统教学手段(粉笔+黑板)仍然是不可缺少的辅助授课方式。地理信息系统的核心内容则是以计算机系统和信息科学为主要依托,对于背景知识较少的林学专业学生来说,一些GIS的主要内容还是难以在课堂上及时消化,制作多媒体课件时,笔者将充分考虑到PPT内容的图文并茂、动静结合,用图片、音频、视频、动画等多种新媒体方式把教材中枯燥的文字信息形象展示出来,并充分融入笔者的一些项目案例,以达到激发学生学习兴趣、提高课堂教学效果的目的。

3.3课程开课时间及学时调整安徽农业大学林学专业培养方案在2017年上半年进行了微调,借此契机,综合考虑林学专业课程设置及与本门课程相关的一些课程,地理信息系统的开课时间调整到了第5学期,测量学、林业遥感、测树学和森林经理学就会在地理信息系统之前或同时开课,这样学生可以更好地理解坐标系统、投影方式、地形图比例尺、小班、森林资源等内容,能够提高教学效果。理论课学分由2个学分调整为1.5个学分,相应地学时由32个学时调整为24个学时;实验课学分由0.4个学分调整为1.0个学分,相应地学时由12个学时调整为30个学时。

3.4教学内容的精心组织充分考虑GIS在林业中的实践应用,紧跟林业信息化的发展步伐,对教学内容进行精心组织,力争做到重难点突出,重点掌握的内容为:GIS的组成、基本功能、应用功能,GIS的数据结构、空间数据的处理、林地数据库的构建、空间分析、具体应用等,而对林地空间数据库的设计、森林资源信息管理平台的开发等内容作为了解。由于GIS课程理论性较强,对于学生来说,理论教学中的一些内容单纯通过课件无法在课堂上理解透彻,需要在讲授到具体内容的时候结合软件操作来加深学生的理解,如在讲到空间数据的空间特征和属性特征的关系时,可以在软件里先添加某区域森林资源图形数据,然后把对应图形的属性表链接到图形里,最后打开属性表查看每个小班图形对应的属性信息。

4 实验模块优化设计

通过分析前期实验课程中的一些不足,优化后的GIS实验课程将以安徽省某山区县一个乡镇的森林资源和相关基础数据为操作对象,把班级学生进行分组,每组负责一个或几个行政村的数据处理,每组中的成员负责部分区域的地形图配准、数据采集等工作,然后同组之间进行数据合并,完成数据的编辑、拓扑检查、森林资源数据库建立等工作;最后,所有组的数据进行汇总,每位学生分别进行数据的质量检查并完成乡镇级林业专题图的制作。

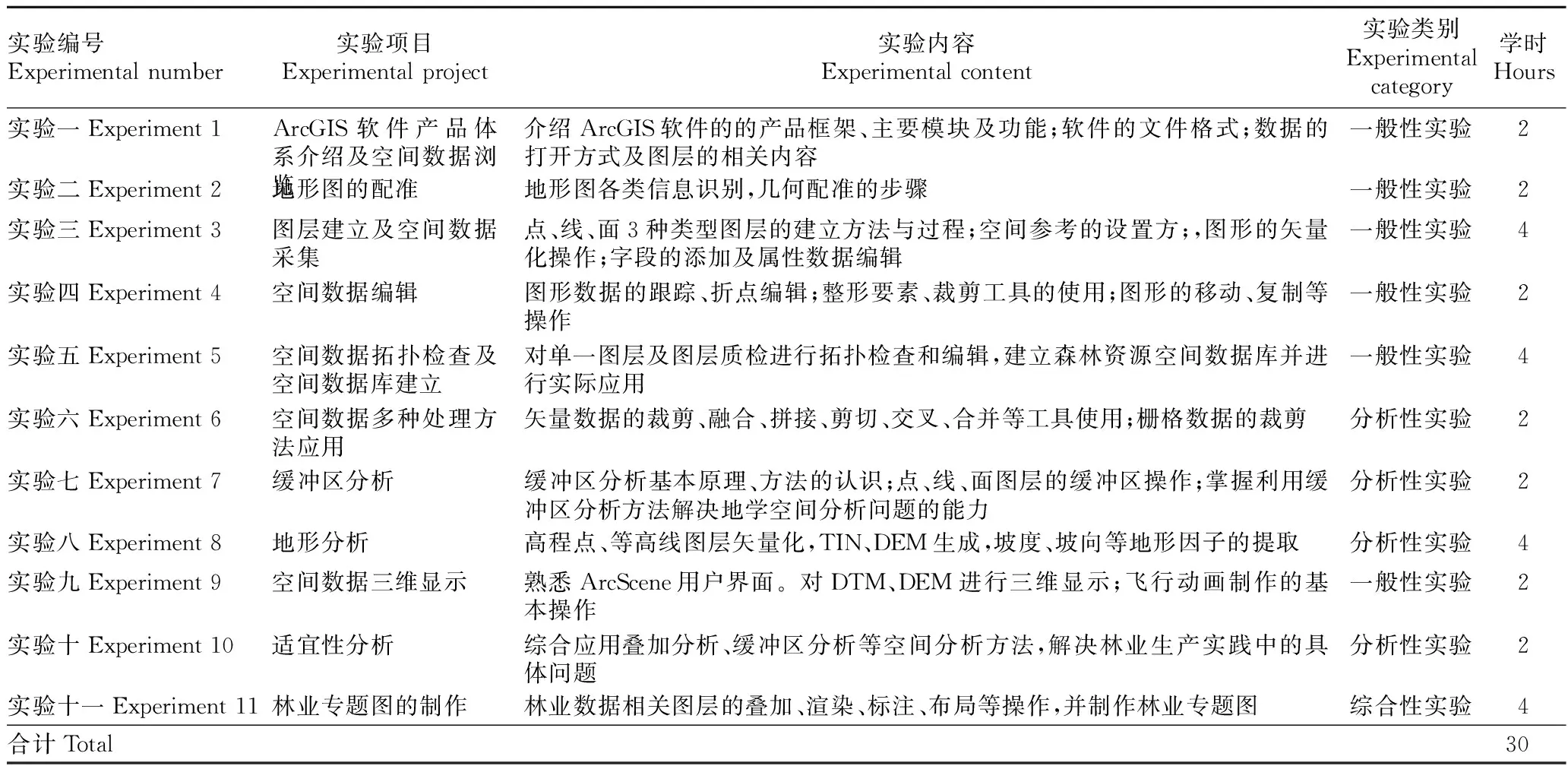

笔者把林学专业的GIS实验教学内容设计为一般性实验、分析性实验和综合性实验3个模块,实验课时设计为30学时。依据这3个模块建立层次递进、内容渐进的综合实验教学体系[4],具体模块划分见表2。

表2 林学专业GIS实验模块优化设计

一般性实验:主要训练学生对ArcGIS软件基本功能的操作,包括各个程序的使用对象及目的、空间数据的浏览、地形图的配准、图层的建立、空间参考的设置、空间数据的采集、属性数据的编辑、图层处理、空间数据的质量检查等。

分析性实验:主要训练学生对ArcGIS空间分析模块的运用,结合林业特点,分析性实验的内容包括:矢量数据的裁剪、融合、拼接、交叉、合并等工具的使用;栅格数据的裁剪;点、线、面实体类型缓冲区的建立及应用;DEM的生成及地形因子的提取;应用适宜性分析模型解决造林树种候选地的选择等。

综合性实验:汇总形成完整的乡镇数据,进行数据质量检查并制作多幅林业专题图。一方面检验一般性实验和分析性实验的效果,另一方面考核学生在给定时间内完成综合性实验的效率。

在一般性实验和分析性实验中,笔者将借鉴汤国安教授编著的《ArcGIS地理信息系统空间分析实验教程》一书中的一些操作方法[8],所有学生在每次实验课结束时现场提交各自实验结果,教师根据学生在3个模块中的表现及最终提交的实验报告进行打分,综合评定其GIS实验课程成绩。

5 结语

非GIS专业地理信息系统课程定位于培养面向林业行业服务的专门应用人才。笔者在分析前期课程体系的特点及存在的问题的基础上,结合林学专业的培养目标,对GIS课程教学内容进行了调整并对实验模块进行优化设计,旨在激发林学专业学生对GIS课程的兴趣,使理论课程和实验内容具有现势性和连贯性。随着GIS课程体系的发展变化和林业发展的趋势,相关教学内容也将及时进行更新和调整,在以后的教学中,笔者将不断总结教学经验,提高教学效果,为林业企事业单位培养更多的森林资源信息管理应用人员。

[1] 黄杏元,马劲松.地理信息系统概论[M].3版.北京:高等教育出版社,2008.

[2] 李阳东,杨晓明.地理信息系统实践课程建设与改革[J].教育教学论坛,2016(2):106-107.

[3] 温小荣,彭世揆,佘光辉,等.地理信息系统在我国林业上应用的进展[J].南京林业大学学报(自然科学版),2005,29(2):73-78.

[4] 蔡忠亮,李小欢,谢彩云,等.地理信息系统专业实验课程的优化设计[J].测绘通报,2015(7):124-127.

[5] 孙建平,李恕宏,韩雪.非GIS专业《地理信息系统概论》课程教学思考[J].赤峰学院学报(自然科学版),2016,32(1):252-254.

[6] 吕慧华,周峰.环境地理信息系统课程教学改革与探索[J].中国电力教育,2014(14):127-128.

[7] 吴政庭,严泰来,洪本善,等.互动式教学用于地理信息系统课程的方法研究[J].测绘通报,2015(2):129-132,135.

[8] 汤国安,杨昕.ArcGIS地理信息系统空间分析实验教程[M].2版.北京:科学出版社,2017.