战争 女性 救赎

2018-03-29徐榛

徐榛

世界华文文学扛鼎作家之一的严歌苓自旅居北美之后,文学创作上达到了一定的深度和广度。从早期侧重对华人海外生活的书写到如今再次将观察的视角转回国内,站在新移民的文化场域下反思过去,重写历史。严歌苓在选择创作题材时有所感悟:“刚到美国,对西方事物处处感到新鲜,觉得都是写作的好题材,可是在美国住了十五年,再回头看大陆,却又觉得大陆生活很新鲜。”随着北美新移民作家群文学创作的活跃,此一领域成了海外华文文学研究的又一个重镇。其中对严歌苓文学的研究又呈现出生机勃勃的景象,对她的研究不再只停留在文学文本层面,还延伸到对其文学作品影视化的探讨。严歌苓的小说很具有故事性,再加上对中国特殊时期的历史进行再书写,很容易被改编成影视作品。中国影视导演对严歌苓的作品也是非常青睐,就电影来说,从《少女小渔》到《天浴》,再到《金陵十三钗》、《归来》等,都引起了各界的热议,特别是《金陵十三钗》和《归来》还陆续在韩国影院上映,并且成为各高校中文系的必看影片。如果说以文化大革命为背景的《归来》与韩国社会还具有一定距离的话,以抗日战争为背景的《金陵十三钗》则更能引起韩国观众对历史伤痕所带来“痛感”的共鸣。中韩两国揭露日军侵略暴行的电影数不胜数,中国的《南京大屠杀》、《南京,南京》,韩国的《鬼乡》等等,大多是以“慰安妇”为关键词展开的,特别是中国有关日军侵占南京的电影又大多以纪录片的形式呈现,然而,《金陵十三钗》则另辟蹊径,将残酷的战争场景化和空间化处理,将不同文化背景,不同社会身份的人们,在狭小的空间中实现人性的爆发。

战争:南京-教堂-地窖

20世纪初期的东亚,除了战争发起国日本以外,几乎所有的地区都陷入战争的恐慌与伤痛之中,中国南京成为了日军侵略的重灾区。战争将整个城市变成了一个充满死亡气息的坟场,“活着行走的人”成为了与这座城市格格不入的存在符号。南京城变为了一座废墟,烟尘笼罩着整个灰暗的都城,然而一座教堂成为唯一泛着光彩的存在。

这里就形成了第一个空间范围上的对比,即夹杂枪声的南京城与充满宁静的教堂间的冲突。教堂是圣地,是能够“活着”的最后的希望之地,从而就形成了“死亡与生存”二元对立的空间结构。菲利普·韦格纳对空间与空间性的占有支配地位这样设想:“空间被看成是一个空荡荡的容器,其本身和内部都了无生趣,里面上演着历史与人类情欲的真实戏剧。”即空间本身不具备任何文化意义指向,而在空间中活动的人物主体,发生的客观事件赋予了空间的文化所指。美国人约翰救下了14个女学生,隐藏在教堂中,这使得教堂不仅仅是宗教概念上祷告的场所,形成了“教堂外”与“教堂内”不同的文化空间。教堂内井然有序的格局分布与色彩斑斓的琉璃窗户暂时营造了一个隔绝于战争的和平空间,女学生们在这里各自舔舐着战争留下的恐怖与伤痕。

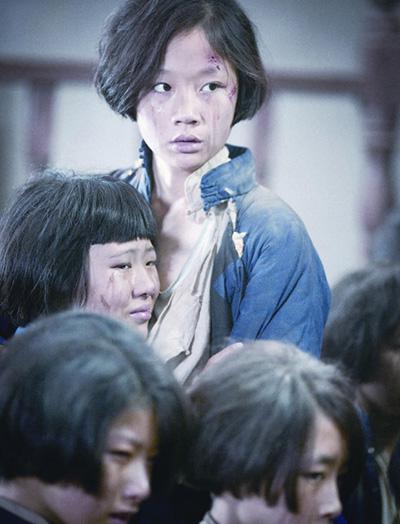

随着14个秦淮妓女的闯入,教堂内部空间的整体性被打破,而形成了断裂的文化空间。秦淮女进入教堂后,占用了教堂的地窖,这里就出现了第二个空间概念上的对比,即“地上与地下”二元对立的文化空间。女学生的“清纯”与秦淮妓女“放荡”的主体文化身份与空间设置相对应,完成了一次“身份-空间”的匹配。女学生与秦淮妓女因不同的社会背景而发生了口角与冲突,这是两个极具文化反差的女性群体,在这两个群体的撕扯下,教堂的文化空间也随之发生着裂变。

女性:旗袍-学生袄-军装

但无论教堂里的女性发生怎样的摩擦,教堂内部文化空间进行怎样的重新排置,都还是与教堂外杀戮的氛围保持着距离,保留了独有的和平。然而,日军士兵的侵入打破了教堂在空间上的独立性,而开始融入到战争中,教堂的文化意义开始发生质变,透露出死亡的危机。

值得注意的是,教堂内部空间除了美国人约翰、陈乔治和一个国民党伤员,女性成为了教堂内部最大的文化主体。女性在战争中是最大的隐形被害群体,战争给女性带来的不仅是死亡,更有性别上的虐待,日本兵的闯入让这群女性开始一步一步走向灾难。然而,随着战争元素的介入,教堂內部出现了两种文化现象:

第一层面,男性处于集体失语状态。日本兵闯入教堂,陈乔治藏匿于地窖中,他和国民党伤兵在女性面临死亡危机时,完全成为了“失语者”。当女学生恐慌地嘶喊与日本兵无耻地淫笑此起彼伏时,美国人约翰以神父的文化身份出现,尝试阻止侵略暴行而营救女学生,但是他被武士刀剥夺了实现男性个人英雄主义的可能性,而间接地走向了“失语”。至此,教堂内的男性在女性面前全部隐形。这种现象是新移民女性作家文学实践中的一大特色,无论在东方还是西洋,女性对自身弱者文化身份的反抗一直未曾停止,对女性性别主体性的强调自然就会实现对男性性别主体的弱化处理,严歌苓也是如此。正因为男性集体失语,才实现了不同文化背景的女性群体之间从对立冲突走向相互救赎的道路。

第二层面,女性由文化身份的冲突走向性别认知的融合。茱莉亚·克里斯蒂娃这样定义“卑贱”:“厌恶,拒绝;厌恶自己,拒绝自己。使卑贱。”这里用了“使卑贱”,因此,卑贱不单纯是对他者客体的认知,而是联系或脱离于自我与他者的主客体关系,绝非静止的结构模式,而呈现为一种过程或运动。对于女学生来说,在他者——秦淮妓女进入教堂时,将她们的文化身份认知为卑贱的化身,然而,在日本兵介入到不同文化背景的女性冲突中时,无论是“旗袍”还是“学生袄”,被扯开后就只剩下女性的胴体,这样的卑贱感填满了两个不同文化女性群体之间的鸿沟,而使她们只作为性别层面上对立于男性的女性而存在。因此,“卑贱”让女学生很快找到了与秦淮妓女共同的耻辱感,以孟淑娟为首的女学生们引开了经过地窖入口的日本兵,完成了一次女性对女性的救赎。

教堂内男性的“失语”成就了女性在性别意识上的“融合”,但是战争又给本已在文化意义上处于弱者的女性贴上了性别弱势群体的标签,女性之间的救赎抵抗不住战争在生理性别上对女性的侵略。教堂外国民党军人的枪声使教堂内重新趋于平静,日本兵撤退,国民党军人的牺牲使教堂内的所有人得到了暂时喘息的机会,为下一次的侵入与救赎而筹谋。

救赎:神父-妓女-乔治

“死亡”是战争向参与者索求的代价,而“活着”是战争受害者无助的奢求。当日本兵撤出教堂后,教堂失去了原先的平静而蕴藏着潜在的危机。就在岌岌可危的教堂内部空间中,所有人都开始了各自的救赎之旅。

第一层面,“神父”约翰的剪刀 。约翰的真实身份并不是神父,而是殡仪化妆师。约翰的美国人身份使他免于死亡的威胁,然而却让只求自保的他对在教堂避难的这群女性伸出了救援之手。约翰对女学生与秦淮妓女的救赎之路是完全不同的:一方面他为了拯救女学生而与日本兵发生了肢体上的冲突,在日本兵要带走这些唱诗班的女学生时,他尝试拖延时间而思索逃离的办法,可以说约翰是在进行实质性地反抗与尝试;另一方面在秦淮妓女愿意代替女学生前往日本军营时,约翰深知这两个不同文化背景的女性群体必须牺牲其一,苦闷而无奈的他在深夜祈祷,为秦淮妓女们理发化妆。值得注意的是,约翰是为逝者整理妆容的化妆师,他就像最后的送葬者,在为秦淮妓女们剪去丝丝愁发之时,也完成她们由妓女转变成“女学生”的文化身份转向,可以说约翰扮演了精神治疗的卫道者。无论如何,这是带有西方文化元素的男性对东方女性在肉体上的救赎与精神上的医治。

第二層面,妓女豆蔻的琵琶弦。“我是孤儿”将妓女豆蔻与国民党伤兵的命运连接在了一起,抛去社会文化身份对他们的定位,他们都只是战争中的孤独者。豆蔻让一无所有的伤兵娶她,而她愿意每日弹琵琶唱曲给他听,这是一对战争中的孤独者对战后生活乐观的幻想。对豆蔻来说,琵琶是她的全部,弹琵琶是她唯一可以为伤兵所做的事,她冒死溜出教堂就为修好琴弦为伤兵弹上一曲,而最后豆蔻因为这把琵琶而惨死在日本兵的刺刀下。豆蔻死后,国民党伤兵也因伤势恶化死去。为了纪念豆蔻,秦淮妓女们用豆蔻的琵琶弹奏了《秦淮景》,也是凭吊这对年轻孤独者的哀歌。可见,豆蔻和国民党伤兵成为了彼此的精神支柱,而死亡成为战争中的孤独者最后的精神家园。

第三层面,秦淮妓女的学生袄。卑贱的耻辱感使两个不同的女性群体达成了共识,日本兵侵入教堂时女学生为保护地窖中秦淮妓女们而牺牲了一个同伴。不管是出于道义上的回报,还是同为女性的互相怜悯,她们决意穿上学生袄代替女学生前往日本军营,学生袄成为她们的催命符。这群所谓“放荡”的秦淮妓女们明知是一趟赴死之路亦不后悔,为的是打破“商女不知亡国恨”对她们的误解,为的是弥补“我家就差一个读书人”的遗憾,为的是保住这群女学生身子的清白,成为战场上性别侵略的最后一块“遮羞布”。这是一场妓女对女学生的救赎,一场肉体对肉体的交换,她们的救赎简单而充满了痛感。“商女”又如何?因为这是一场“商女”赴死的救赎。

第四层面,乔治的女学生头。因为豆蔻和红菱的惨死,秦淮妓女只剩下12人,又因为小蚊子寻猫时的暴露,让日军误认为女学生共有13人,12名妓女与13名女学生又给这群战争被害者雪上加霜。而此时乔治的一句“我去”显得荒诞可笑,男孩又何以成为女学生呢?约翰为乔治制作的女学生发套直接明了地揭露了这次前往日本军营的结局,乔治的男扮女装只是为了凑足学生人数,为约翰帮助女学生的逃亡争取更多的时间,死亡已经变得毫无讨论价值。这里,生理性别在外貌的装饰上发生了变换,对男性的女性化处理成为救赎女性的手段和方式,这是一场东方文化语境下男性对女性的救赎。

影片的最后,12名秦淮妓女和男扮女装的乔治登上了赴死的军车,而约翰带上12个女学生逃出了南京城。所谓的十三钗并非十三位女性,充满女性救赎的过程中又夹杂着男性的身影,带有强烈东方色彩的女性群体在充满西方元素的空间里与西方的男性发生纠葛,但不管是男人还是女人,不管是东方人还是西方人,不管是妓女还是学生,所有的人从“让自己活”走向了“怎么让他人活”,都走在“救赎”的道路上。战争题材的影片常常是教诲人们勿忘历史,抗日战争女性主题的影片又多以“慰安妇”题材占多,“悲惨”、“沉重”、“痛感”往往成为主要关键词,《金陵十三钗》以战争为背景,在揭露战争的残酷与惨烈的同时,避开了传统命题式的表达,笔者认为,这部影片最大的主题指向便是“发掘人性”,包括害怕、犹豫、怜悯、关爱、牺牲等等,而“人性”与文化所属、社会身份,以及性别无关,只与“人”本身有关。