基于西方修辞学的《曾国藩家书》文本分析

2018-03-26杨跃珍

杨跃珍

(郑州工程技术学院 外国语学院,郑州 450044)

一、引言

Aristotle作为西方修辞学的鼻祖,他将修辞定义为“在任何给定的情况下运用已有的劝说手段的能力”(Rhetoric is the faculty of observing in any given case the available means of persuasion)。[1]研读文献我们不难发现,亚氏修辞学的核心是“劝说”。随着社会的发展,亚里士多德所代表的古典修辞学越来越不能满足时代的要求,因为它不能对很多语言的使用问题做出解释。在这样的情况下,新修辞学在继承古典修辞学的基础上诞生了。作为新修辞学的代表人物,Burke大大拓展了修辞学的研究范围,将修辞的研究对象扩展为人类的各种交际行为。他的“认同”理论被认为是亚氏理论的延伸和发展,是现代非常重要的一个修辞理论。正如伯克所说,“哪里有劝说,哪里就有修辞;哪里有意义,哪里就有劝说”[2]。修辞可以说是无所不包、无所不在。

《曾国藩家书》作为一种修辞活动,有它本身的修辞特点。《曾国藩家书》记录了曾国藩在清道光30年至同治10年前后达30年的翰苑和从武生涯所写信件近1500封。所涉及的内容极为广泛,是曾国藩一生的主要活动和其治政、治家、治学之道的生动反映。由于曾氏在中国历史上的地位,许多学者都对他的家书产生了浓厚的兴趣以探究其成功的秘密。纵观国内外对此家书的研究无非是从其教育和现实意义、军事思想来分析曾氏的思想来源,而且研究人员基本上主要来自中文系和历史系。从现有的资料来看,我们没有发现从修辞的视角来分析其家书的。因此,本文在综合中西方研究成果的基础上,试图运用西方修辞学理论来分析曾氏家书,希望能够弥补我国在这方面的空白。为了展示修辞情境、Aristotle的修辞三诉诸和Burke的认同理论等在家书中的具体操作,本文从众多家书中选取最具有代表性的两篇:《致诸弟(明师益友虚心请教)》和《与沅季二弟书(余处高位深悚惧)》为分析对象,希望能够揭示曾氏家书的修辞特性并探索其规律,从而对类似家书的写作和批评性解读有所启发。

二、《曾国藩家书》的修辞要素

作为一种典型的修辞话语,《曾国藩家书》有其产生的特定条件和背景,即修辞情境。作为一种特殊的修辞话语有其参与者(写信者)和读者。特定环境下的参与者经过互动肯定会产生结果:家书。为此,我们从家书的修辞情境、写信者和读者之间的关系来阐释家书的修辞特性。

(一)《曾国藩家书》的修辞情境

修辞情境是西方修辞学中一个非常重要的概念,它为我们评析各种各样的修辞事件提供了一个强有力并且可行的工具。Bitzer强调修辞话语是情境性的,情境是修辞的中心。他说“修辞作品注重实际效果;它的最终目的是引起某种改变的同时履行某种任务。”与此同时,他认为修辞情景是由一系列的人物、事件、物体和关系的组合所组成的一种实际或潜在的急缺;如果能够通过引入话语或者象征行为使急缺产生改变,那么这种状况就会部分或完全地消除。归纳起来,紧急状态、受众和限制项是修辞情景的重要组成部分。[3]话语是由情境产生的。而他这一观点受到了Vatz的猛烈抨击。Vatz在《修辞情境的神话》中认为情境是修辞的,语言产生意义而不是意义的效果,修辞决定情境。[4]Bitzer对修辞情景的概念做了详细的界定,Vatz对其做了修订。对曾氏家书的分析,我们采用他们二人的观点。

众所周知,曾国藩生活在我国的一个内忧外患时期,当时清政府正在衰落,社会矛盾加剧。太平军起义盛行,直接威胁着清政府的统治。为了镇压农民军起义,清政府当时派遣曾国藩去和太平军作战。历经14年,曾国藩率部成功地镇压农民军。他因此也成为清政府的有功之臣,其权力后来也为清政府的统治者感到害怕。当时的皇帝咸丰曾经说到“镇压了洪秀全,又起来一个比其更可怕的人物,这个人就是曾国藩。”为了向当时的统治者表明自己的忠心,也为了教育自己的子孙,正是在这样的一个大背景下,曾国藩写了上千封家书。曾国藩的家书正是对当时修辞情境的适切反应,也即为了回答弟弟或子孙所提出的问题或遇到的困难并向当时的统治者表明忠心而写。

(二)《曾国藩家书》的受众和修辞者

在同一修辞情景中有不同种类的受众。可以说,修辞活动是以受众为中心,是受众导向型的。Bitzer认为,受众是改变紧急状态、解决问题的行为主体。曾国藩写家书的目的就是唤起受众,即读者,认同自己的观点并采取相应的行动。一旦离开他们,修辞活动就无法实现其目的。读者在家书中的重要性是不言而喻的。虽然受众在修辞学史上不断的演变,但其本质没变,即对造成紧急状态的争议点有兴趣、愿意参与到修辞活动中来,能够受修辞者修辞话语影响并参与到改变现状中来的所有人。就《曾国藩家书》而言,其主要受众是其弟弟、儿子和父母。他们彼此都比较熟悉。以《致诸弟(明师益友虚心请教)》为例,信中的主要受众是他的两个弟弟。而事实上,曾国藩的家书不只是写给家人的,其更是通过家书向当时的最高统治者表明自己忠心的一种方式,我们上面提到过当时的皇帝曾一度担心曾国藩的权势过大危机自己的统治。因此,当时的最高统治者是曾氏不能明说的隐含受众。而曾氏本人作为高级官员深知在他成功镇压太平军之后,他对统治者来说是一种巨大的威胁。心思缜密的他,在给子孙写家书之时不忘向皇帝陈述自己对国家和皇帝的忠诚之心。

“长子如父”是中国的俗语。曾国藩是家中的长子。通读史书,我们可以看出曾国藩成功的履行了作为家中长子的责任和义务。其作为家书的书写者,其修辞人格整体来说是肯定的、积极的,这为其在家书中取得理想的交际效果奠定了坚实的基础。昆提利安和西塞罗均认为,在现实生活中修辞者的为人对于其修辞人格的形成与塑造是有着非常重要的意义的。昆提利安曾经在讨论修辞教育时下过一个非常著名的定义,也就是所谓的 “修辞者”指的应当是一个 “善于言辞的好人”(A good man speaking well)。根据上面的这个定义,我们可以得出这样一个结论,即修辞应该是道德修养与语言使用技巧的统一体。一个人只有首先在现实生活中做到人品端正、无可挑剔,才可能通过一定的训练成为一名优秀的修辞者。[5]人们往往比较容易相信拥有高尚品德之人说的言语。曾国藩自身的言行举止为弟弟树立了榜样,因此他能够比较容易地劝导自己的家人。从修辞学的角度来分析,我们知道修辞者和受众是双向互动的,他们彼此会有比较深刻的影响。

三、《曾国藩家书》的修辞策略

对修辞情景要做出适切的反应。没有适切的反应,修辞情景也不会存在。曾国藩在其家书中运用了不同的修辞策略,我们可以看作是对不同修辞场景所做出的适切反应。Aristotle提出了三种诉诸方式,分别是理性诉诸(logos)、情感诉诸(pathos)和人品诉诸(ethos)。理性诉诸是以“修辞推论”和“例证法”为形式进行证明的一种劝说方式,是由演说自身所证明或者有所证明而造成的;情感诉诸是通过打动受众的情感来实现的,是由受众所处的某种心境造成的;人品诉诸是通过修辞者好的品德使受众产生信赖从而达到劝说效果,是由修辞者的性格造成的。[6]于此同时,Burke的认同理论也被运用到曾国藩的家书之中,即“同情认同”“对立认同”与“误同” 。同情认同主要强调人与人之间共同的情感因素;对立认同是一种通过分裂而达成凝聚的最迫切的形式,人、物或者人的生存环境都可能成为对立面;误同通常的表现形式出于人对自身处境的错误认同上。[7]

在《与沅季二弟书(余处高位深悚惧)》中,曾国藩用修辞推论来阐释自己的观点。

大前提:只有居安思危,身居高位之人才能够长久。

小前提:我们现在身居高位。

结 论:我们需要考虑当前面临的危机。

在《致诸弟(明师益友虚心请教)》中,曾国藩也用到了修辞推论来说服自己的弟弟。

大前提:有志气、有决心的人即使身处闹市也能刻苦学习。

小前提:四弟决心努力学习。

结 论:不需外出,四弟在家也能好好学习。

在同一封信中,他也运用了同样的策略去说服六弟。

大前提:品德高尚之人不计较个人得失,而是为贫苦大众忧心。

小前提:六弟为一次考试失利耿耿于怀。

结 论:六弟的焦虑是不值得的。

事实上,在《曾国藩家书》中这样的例子不胜枚举。作为家中的大哥,他在信中试图用逻辑推理来劝说年轻的弟弟。

在历史上,我们知道曾国藩家族和睦,子孙繁衍昌盛。这些事实不禁让我们想知道曾国藩是怎样在情感上和家人交流沟通的?对于这一点我们可以从家书中窥见一斑。这就是他在信中用到了情感诉诸。在《与沅季二弟书(余处高位深悚惧)》中,曾国藩用了一些反面例子来劝说弟弟。例如,一些身居高位的官员由于缺乏危机意识最终搞得身败名裂。在这里曾国藩想通过“恐惧、害怕”这种情感来劝说弟弟。Aristotle曾经说过是恐惧指人或动物面对现实的或想象中的危险、自己厌恶的事物等产生的处于惊慌与紧急的状态。通过读史书我们得知,后来曾国藩和他的弟弟虽然控制了军权也没有造反。在《致诸弟(明师益友虚心请教)》中,六弟由于考功名失利在信中抱怨自己运气不好,曾国藩用尧舜这两位圣人做榜样以让其弟弟产生一种羞愧感。“羞愧是对于自己做的事或别的由内而外感到羞耻和惭愧”[1]在信中曾国藩成功地消除了六弟的焦虑,因为品德高尚之人忧虑民族的兴衰而不是计较个人得失。因此,他的六弟一旦和品德高尚之人作对比,就会感到惭愧。与此同时,在信中曾国藩始终将弟弟的兴趣牢记在心。他的这番举动定会被弟弟感知,他在弟弟心中会是一个善良、体贴的哥哥。正因为他在弟弟心中的形象,他的弟弟才容易被他说服。

在家书中,曾国藩不失时机的塑造身份权威以影响家庭成员。曾国藩是家中长子,肩负着家庭重任,行驶着父亲的职权。从家书中得知,他在给家人提供经济支持的同时不忘给弟弟和子孙提供精神食粮,以教育他们怎样处理各种各样的困难。曾国藩用自己的言行来给家人树立榜样确立身份权威。这也解释了为什么他的弟弟都信任他的原因。比如,在《致诸弟(明师益友虚心请教)》一信中,曾国藩通过以自己向身边的朋友和贤人学习并且每天坚持写日记为例,告诫弟弟要向身边的人学习。哥哥已经取得这么大的成就还不忘向他人学习,因此弟弟很容易受感染而听从他的劝告。与此同时,曾国藩在家书中所洋溢出来的对家人的善意也是很容易被家人感知的。他写家书旨在帮助家人解决面临的各种各样困难。曾国藩在解答问题的时候总是有无限的耐心。总之,曾氏用言行给自己树立了身份权威。

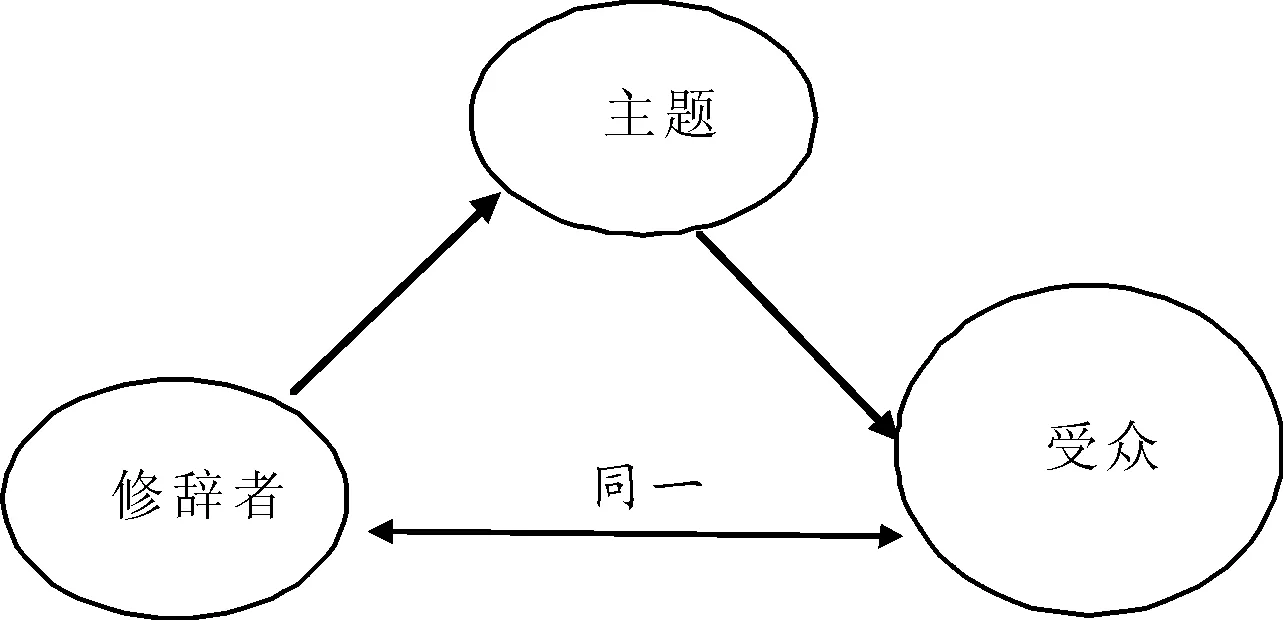

Burke作为新修辞学的代表人物,将修辞定义为“用话语形成态度诱导他人行动”[8]。根据Burke的观点,如果你想说服他人,你就要和他取得同一。也即,找到一些共同之处。共同之处包括意识形态、情感、话语等。因为认识有理性的,和读者在价值、态度、信仰、情感等方面取得同一对作者来说是至关重要的。[9]Burke的修辞三角如下图所示:

图1 Burke的修辞三角

在家书中,曾国藩为了说服弟弟,他尽量和弟弟取得同一。作为同一家族中的成员,由于骨子里流淌着同样的血液,他和弟弟有很多共同之处。也即在某种程度上,他们彼此同体。相对别人来说,曾国藩更容易和家人达成同一。那《与沅季二弟书(余处高位深悚惧)》为例,这封信是曾国藩身处忧虑状态时所写。 担心自己和家人重蹈覆辙,曾国藩在共同的敌人这一方面和弟弟达成同一。而且,曾国藩作为封建体制下的一名官员,他和弟弟同受儒家思想的影响,对统治者要忠心是他们共同的意识形态。曾国藩运用共同的信仰劝说家人,事实证明是一种非常有效的方法。

四、批评性解读《曾国藩家书》的基本框架

本文在基于西方修辞学的基础上对《曾国藩家书》进行解读,探讨了它的特点和修辞要素,分析表明《曾国藩家书》实质上是曾国藩对具体修辞情境所做出的适切反应,是曾国藩和家人对话互动的结果。由此我们能够归纳出批评解读《曾国藩家书》的基本框架:运用西方修辞学的理论,探索曾氏和家人互动关系的本质与运作过程。其本质主要探索曾国藩怎样利用不同种类的修辞策略,即劝说和认同,和家人共同建构对话的修辞情境,从而寻找解决问题的办法以实现自己写信的根本目的。它的运作过程需要研究修辞情境的不同种类的制约因素是如何被动态建构起来;受众都有哪些类型以及不同类型的受众都是怎样影响修辞者的;曾氏写信的内容反映了修辞者(即写信者)和受众(即读信人)怎样的互动关系。这种分析方法初步证实了修辞理论在分析具体作品上的可行性,也揭示了《曾国藩家书》深受读者喜爱的原因所在。我们希望这一框架能在指导类似家书的批评解读上有借鉴意义。

[1]ARISTOTLE.Rhetoric [M].Trans by Roberts W R.New York: Random House, 1954.

[2]FOSS S.Contemporary Perspective on Rhetoric [M].Illinois: Waveland Press, 1985.

[3]BITZER L.The Rhetorical Situation [J].Philosophy and Rhetoric, 1968 (1): 1-14.

[4]VATZ E R.The Myth of the Rhetorical Situation[J].Journal of Philosophy and Rhetoric, 1973(3):154-161.

[5]刘亚猛.追求象征的力量:关于西方修辞思想的思考[M].北京:生活· 读书· 新知三联书店,2004.

[6]亚里士多德.修辞学[M].罗念生译.北京:生活·读书·新知三联书店,1991.

[7]肯尼斯·博克.当代西方修辞学:演讲与话语批评[M].常昌富,顾宝桐,译.北京:中国社会科学出版社,1998.

[8]FOSS S.Rhetoric Criticism Exploration and Practice[M].US: Waveland Press, 2004.

[9]邓志勇.修辞批评的戏剧主义范式略论[J].修辞学习,2007(2):36-40.