1944—1945年陕西省乡镇公益储蓄简论

2018-03-23李晓月

李晓月

(陕西师范大学 历史文化学院,西安 710119)

抗战爆发后,国家财政及军费支出迅速膨胀。如何迅速筹集资金支持抗战,已成为战时财政当局首要解决的问题。而战时推行节约储蓄,既可将散落在民间的闲散资金由金融机关聚集起来,转贷于政府以供战费支出;也可以此来收回已发出的通货,吸收游资,稳定币值,平抑物价。乡镇公益储蓄作为筹集资金的一种重要方式,实施对象从城市转向了乡镇,甚至深入农村开始与农村展开互动。本文借助陕西省档案馆以及相关报刊资料对乡镇公益储蓄的实施及取得的效果进行简要分析。

一、推行节约储蓄运动——乡镇公益储蓄发行的背景

我国储蓄事业始于清朝末年,银行及钱庄所经营的储蓄业务主要是普通储蓄存款,共计三种类型:定期存款、活期存款、便期存款。南京国民政府成立后,为促进储蓄事业发展,于1934年7月公布《储蓄银行法》,规定凡办理储蓄金融的银行,对于储户应负无限责任,并由中央银行保管储蓄存款准备金,以维持储户利益。嗣后全国储蓄数额渐有增加。

1938年7月,国防最高委员会通过《节约储蓄纲要》。9月2日,国民党第五届中央常务会议决议颁布《节约建国运动大纲》,主要内容有:(一)目的:增加抗战建国力量及养成国民勤俭风气。(二)实施原则:分为生产节约与消费节约,前者以减少生产浪费、增加生产效能为原则;后者以减少物质浪费、充实社会富力为原则。其实施方法分为统制、禁止、劝导、奖励、竞赛等。(三)实施项目:遍及农工商业生产,公务机关社会团体,个人日常生活与社交娱乐,日用军需物品,如粮食、汽油、纸张、入口奢侈品等诸方面节约。(四)创办节约建国储金,奖励人民储蓄,由政府保证其本息之安全。规定节储资金的用途限于农林、工矿及交通建设事业,并使节储资金会计独立,给予储蓄者安全的保障。此外还提倡现金存储运动,凡向国家呈献金银首饰、金银硬块、国外货币及外国债票者,由国家给予同等价值的金公债票。此后,国民政府相继公布办法,令各行局举办节约建国储金、节约建国储蓄券、外币储蓄存款、特种有奖储蓄券、美金节约储蓄券、乡镇公益储蓄、黄金储蓄存款等,并由四联总处设立节约建国储蓄劝储委员会,负责办理全国储蓄的劝储及宣传事宜。限于篇幅,本文只简述乡镇公益储蓄相关事宜,而且地域范围仅限于陕西。

二、乡镇公益储蓄的实施

战时节约储蓄运动到1944年达到顶点。为推进中央政府发起的普遍储蓄运动,增进乡镇公益,养成人民储蓄习惯及配合新县制的推行,蒋介石于1944年1月26日发出手令,要求“以县为单位,每大县以一亿至五千万,中县以五千万至三千万,小县以二千万至五百万”,责成各省政府主持筹办,并由各省党政双方拟定整个具体办法分区分期作有计划劝导宣传。[1]1511944年2月24日,行政院颁布《普遍推进全国各市县乡镇公益储蓄办法》,规定这项储蓄仍由中央信托局和中国、交通、农民三银行及邮政储金汇业局办理,定期为三年,利率为周息一分,每六个月复利一次。由经办行局利用甲种节建储蓄券*1939年12月,国民政府颁布《节约建国储蓄券条例》,规定储蓄券分甲乙两种:甲种储蓄券,按面额储款领购,期满兑付时,另给利息;乙种储蓄券,于储款领购时,预扣利息,期满按面额兑付。加盖“乡镇公益储蓄”戳记作为储蓄凭证,到期凭券兑付本息;由各省市县政府主持办理,依据行政院核定的总额、各市县经济情形分别划定等级,规定其应达到的额度;对富有绅商地主,各市县政府估计其收入总额,直接劝储一定数额;对于乡镇分配储蓄数额,由乡镇公所组织储蓄团体向普通农工商人实行按户劝储,平均每月每户至少应认储一百元,赤贫全免。[2]陕西省依照行政院指示,相继颁布了《陕西省三十三年度推进乡镇公益储蓄注意事项》、督导计划以及各区各乡镇的储蓄款分配额等。

(一)乡镇公益储蓄具有的特质

第一,乡镇公益储蓄具有普通化。过去的节储运动在各大城市进行,没有深入农村,这次则以各市县乡镇为推行运动的对象,从大都市为中心的节储运动转化为全国普遍性的节储运动。第二,具有强制化。强制性越少的节储运动,越不容易获得预期效果。乡镇公益储蓄既有农工商每户每月至少应该认储百元的规定,又有各省市县政府及乡镇公所推进乡镇公益定为中心工作,列入行政考成,切实奖惩的规定。第三,具有公益化。过去节储目的在于充裕国家,储款全部投于中央所认为需要的建设事业,而乡镇公益储蓄规定以15%拨交市县政府,转发乡镇财产保管委员会,充作乡镇造产基金,因而节储的用途不限于国家建设事业,同时也有一部分用于乡镇建设事业。[3]

(二)乡镇公益储蓄券

乡镇公益储蓄券是利用甲种节约建国储蓄券加盖戳记“乡镇公益储蓄三年满期兑付本息 元 角 分,期满不续计息”。各类储券到期本息数额分别为:一万元券13 000.96元;五千元券6 700.48元;一千元券1 340.10元;五百元券 670.05元;一百元券134.01元;五十元券67.00元; 三十元券40.20元;十元券12.40元。[1]162从上述各类储券的本息数额可以看出,无论购买何种储券,三年后都可获得近1/3的利息,这样的政策无论对于富人抑或贫民都具有很大的吸引力;而且还发行了五十元、三十元甚至十元的小额储券,给那些不是很富裕但又想存钱的人提供了便利。

鉴于各县过去办理储蓄有些经办人只向人民收取储款,而不给人民应得的储蓄券,省政府严加声明,必须要券款两清,即“一面给券,一面交钱”。

各县市政府领销此项储券要收取5‰的手续费,并且由各县市代表行局在与县市政府每一次结算储款时,凭县市政府正式印领,拨付县市政府作为办理乡镇公益储蓄的办公费。

各县市政府预领储券转发人民后,收到的储款送交代表行局时,代表行局应在所交款额内提出15%作为造产基金赠送给地方办理生产事业,譬如兴修水利、发展地方工业、造林养鱼等。但县市政府在动支这笔钱之前必须呈准陕西省政府。[4]257-258这样可减少地方政府中饱私囊的弊政,也可将储款用到实处,真正做有益于地方、有益于抗战的事情。

此外,还专门发行党员的乡镇公益储蓄券,并在乡镇公益储蓄券上加“党员”二字,以与一般储蓄区别,要求党员积极储蓄,作好榜样。

(三)办理乡镇公益储蓄的机关

1.实施机构:省由省政府实施,县(市)由县(市)政府实施,乡镇由乡镇公所实施;2.发行机关:发行储券及核收乡镇储款,由中央信托局和中国、交通、农民三银行及邮政储金汇业局(包括各地邮局)办理,称为经办行局;上述经办行局若在某一县没有分支机构,就可委托这一县境里的其他行局或者其他金融机关代理,称为代理行局;3.宣传机构:由各级党部及三民主义青年团负责宣传;4.联系机构:省由省劝储分会,县(市)由县(市)劝储支会,主持工作计划及工作配合事情;5.分区督导:全省及西京市分11区,每区由陕西省政府派督导员1人;全区及西京市以所辖县局为单位,指派督导员若干人分赴指定县局,负责督导工作;各县局划分各乡镇为若干单位,每单位派督导员1人负责督导。

在五行局之中还须选出代表行局。代表行局负责办理以下事项:审查市县政府领券数额是否符合陕西省政府额度,如不超过额度时应平均计算当地行局,每家应拨储券数额分别通知各行局;统收储款,随时平均分拨各行局收账,同时予以登记;可随时召集各行局开会,商讨对内对外有关事项;为出席劝储支会的领袖,并负责与劝储分会联系。[4]255

在代表行局上有的县份难以选出。如商县县政府向劝储陕西分会电陈,由于该县邮局与农行意见不合而导致代表行局无法推定。应分别为中央银行、中国银行、交通银行、农民银行、邮政储金汇业局的先后排列推其先者为代表行局。比如同一个城市同时有中中交农及邮汇局,按顺序以中央银行为代表行局。如果仅有中交农及邮汇局时,则以中国银行为代表行局,以此类推。照此原则,商县只有农行的代理机关合作金库和邮局,因此四联总处西安分处指定商县合作金库为代表行局。[5]38-41

为避免各行局竞争,特拟《五行局销券办法》,规定:有五行局县份,由代表行局平均按实收数额平均分配;有少数行局有代理机关县份,由代表行局平均按实收数额平均分配;无五行局的县份向邻近县份并由该邻县内所有行局平均供销搭券;各县农民银行辅设之合作金库视同中国农民银行[4]127。

(四)各区乡镇公益储蓄分配额

行政院核定1944年度各市县乡镇公益储蓄总额为229亿,陕西省分配储蓄总额为12亿,[6]占总数的5.24%。全省划分为11个督导区,每区由省府派督导1人,常驻区负责督导,除西京市担任2.4亿元外,其余按各县人口富力税额的比例分配所辖县局,督促推行,各区分配数额如表1:

表1 陕西省1944年乡镇储蓄款分配表

(资料来源:陕西省档案馆藏32-1-69:总处、本处与陕西省劝储分处关于推行节建储蓄卷来往文件(二),第159页。关于第二区数额待考。)

1944年度办理乡镇公益储蓄分三期进行:第一期,6月~8月;第二期,9月~10月;第三期,11月~12月。每期推行数额须达到配额1/3以上,第一期工作尤为重要。[5]56

(五)储蓄原则

各市县实行劝储,主要以富商为对象。对于富有绅商地主估计其收入总额至少劝储30%以上,或富有绅商地主必须担任全县总额的三四成;对普通农工商人,平均每月每户至少认储一百元,赤贫可免储。[5]57这是总的劝储原则,但具体到各县各有不同。比如华阴县分配总额为10 869 420元,因本县地瘠民贫并没有大富绅商及小康之家,除选择较富裕的户数担任总额一成外,其余按户平均酌予分配,极贫之户免储[7]7;华县分配总额为14 492 560元,按“民九商一”的原则进行摊派[7]12;兴平县分配总额为19 863 000元,按照“民八商二”的原则摊派[8];三原县分配总额为17 400 000元,按照“民七商三”的原则摊派[9]。由此可见,乡镇公益储蓄名为“劝储”实为“摊派”。尽管很多地方由于地瘠民贫,农民担任储蓄数额相对较少,但是也掩盖不了农民负担沉重的事实,相应的商人负担较轻。当然有的县份富商承担三成以上,比如永寿县分配数额为570 000元,富商承担担任2 100 000元[7]38,占总额将近37%。

(六)工作考核

奖励:各县(市)长推行乡镇公益储蓄于年度终了时,超过该县应达额度五成以上者,由财政部内政部会同呈请,国民政府明令褒奖;超过该县应达额度三成以上者,由财政部内政部会同呈请,行政院明令褒奖;超过该县应达额度一成以上者,由财政部会同内政部嘉奖。惩罚:各县(市)长推行乡镇公益储蓄于年度终了时,不足五成者予以撤销处分;不足八成者记过一次;不足应达之定额者申诫。[4]259-260

(七)储户奖励

团体:甲等,一年内储蓄一千万元以上者,由行政院呈请国民政府明令褒奖题颁匾额;乙等,一年内储蓄五百万元以上者,由行政院专案呈请国民政府题颁匾额;丙等,一年内储蓄一百万元以上者,由行政院题颁匾额。个人:甲等,一年内储蓄五百万元以上者,由行政院呈国民政府题颁匾额;乙等,一年内储蓄一百万元以上者,由行政院题颁匾额;丙等,一年内储蓄五十万元以上者,由财政部题颁匾额。[4]260-261

三、乡镇公益储蓄的宣传工作

在颁布并实施乡镇公益储蓄之后,陕西省非常注重推行储蓄的宣传工作。

陕西省政府主席祝绍周于1944年8月底发表《乡镇公益储蓄的意义》对人们进行劝导,指出:“我们省吃俭用,存其节余,以备不时之需,倘平时毫无储蓄,则婚丧等等意外的费用,仓卒间必无所出,而不得不出于举债一途。”[4]246推行乡镇公益储蓄的意义大概有三点:(一)养成国民储蓄的习惯,以后即能自助储蓄,这种良好习惯的养成可以改善国民的经济生活。(二)就政府而言,在战时环境下可将这项存款集中运用,调剂国家战时财源,增加抵抗力量。(三)助成乡镇公益事业的发展,发展交通、兴办工业、开辟地利、水利造林、畜牧开矿等造产事业是与储蓄人的切身利益有关的。

为了使群众清楚乡镇公益储蓄的相关事宜,全国节约建国储蓄劝储委员会陕西分会专门编订《乡镇公益浅说》的小册子,分发给群众,指明推行乡镇公益储蓄的合理性、机关(包括实施、发行、宣传、联系机关)、办理办法、奖励政策等,鼓励他们储蓄。

四、乡镇公益储蓄实施效果

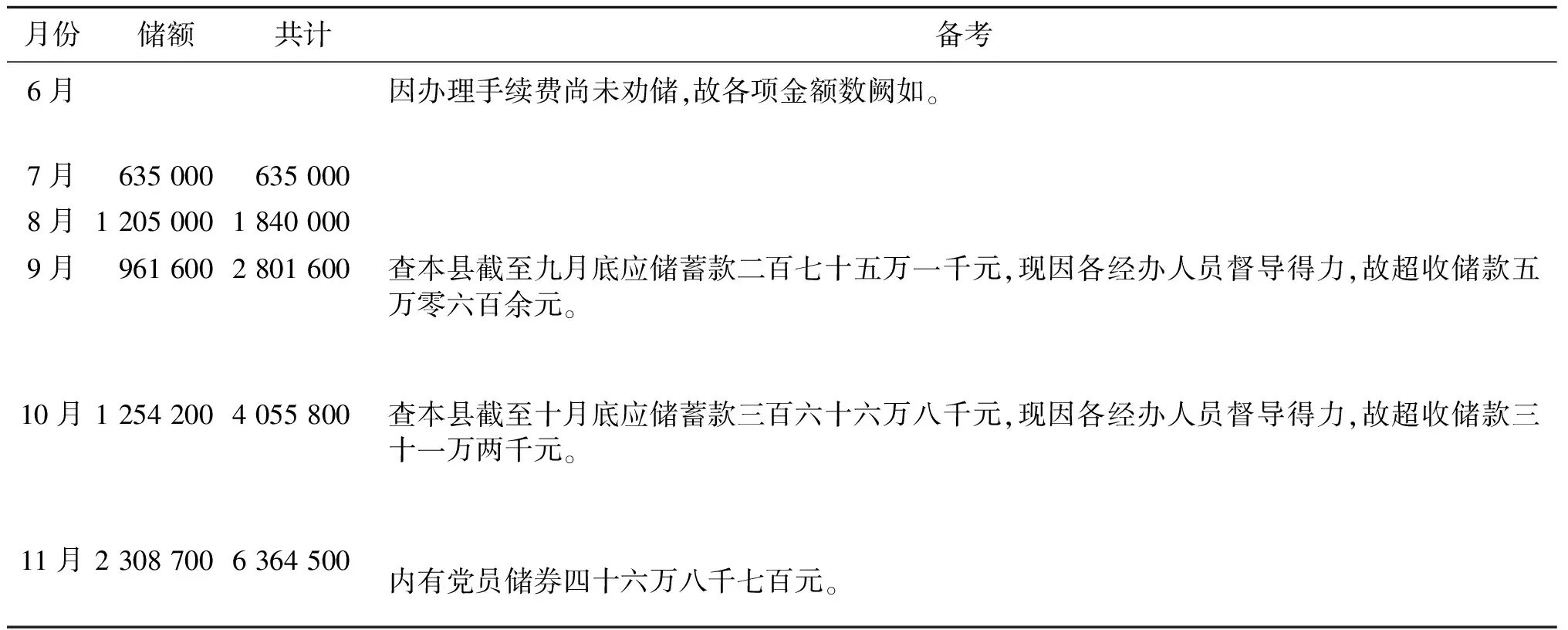

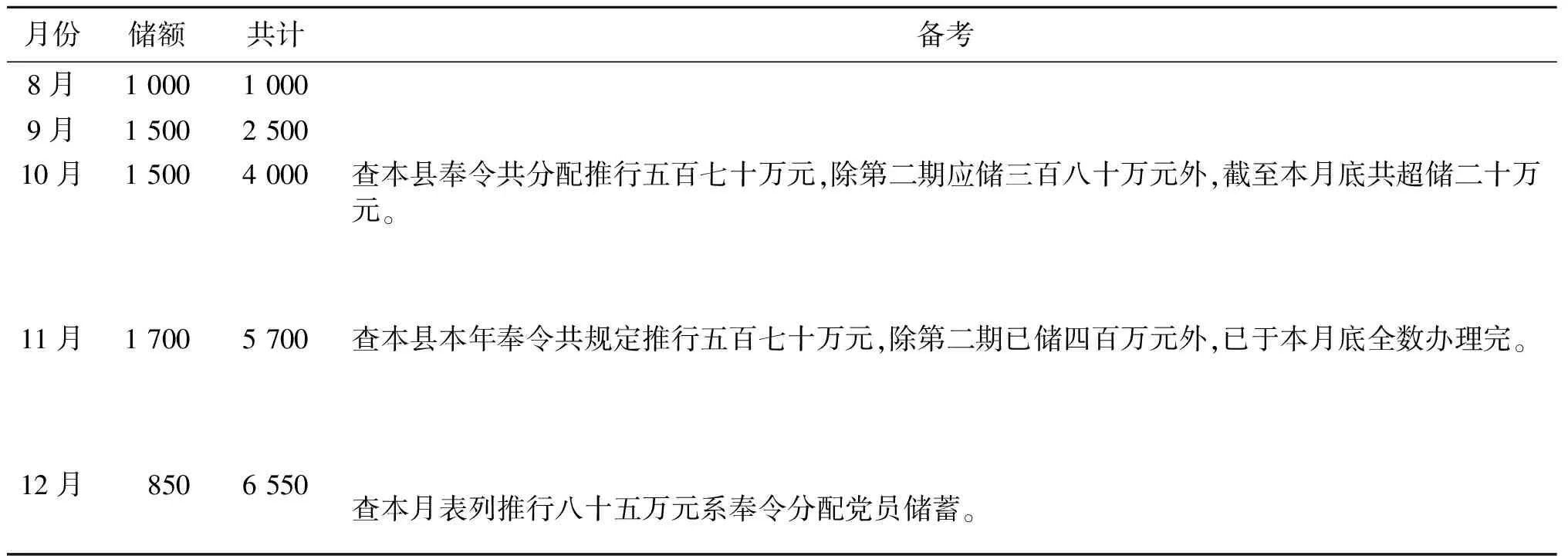

1944年度乡镇公益储蓄自实施以来,多数县份都能如数完成,甚至超额完成。如长武县在九、十月份都超额完成本月储蓄额;永寿县到十月份已完成本期分配额,并且超储20万,到十一月已如数完成;更有出色者旬邑县在第二期的十月份已完成本县分配额。另外不可忽视的是党员储蓄,长武县截至1944年底党员储蓄468 700元,占总数7%;永寿县截至1944年底,党员储蓄85万元,占总数的近13%。具体见表2、表3、表4:

表2 长武县1944年各月推行乡镇公益储蓄情况统计表 单位:元

(资料来源:由陕西省档案馆藏33-1-12:关于各县劝委会向总会报告各月储蓄情况及各县劝储主任名单(一)汇集而成)。

表3 永寿县1944年各月推行乡镇公益储蓄情况统计表 单位:千元

(资料来源:由陕西省档案馆藏33-1-12:关于各县劝委会向总会报告各月储蓄情况及各县劝储主任名单(一)汇集而成)。

表4 旬邑县1944年各月推行乡镇公益储蓄情况统计表 单位:千元

(资料来源:由陕西省档案馆藏33-1-12:关于各县劝委会向总会报告各月储蓄情况及各县劝储主任名单(一)汇集而成)。

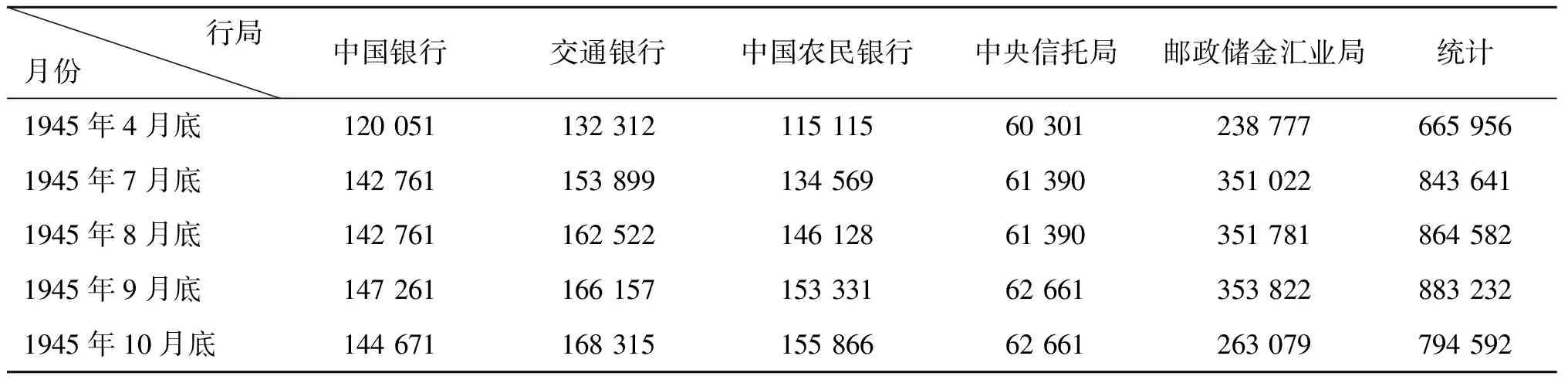

乡镇公益储蓄从1945年3月开始停办,11月底全部冻结。从表5可看出,尽管3月开始停办,但各行局存款依然有所增加,这也从侧面说明了乡镇公益储蓄的推行卓有成效。

表5 陕西省各行局乡镇公益储蓄存款统计表 单位:千元

(资料来源:《金融周刊》1945年第6卷第7、17、36期,1946年第7卷第2、10-13期。)

按照国民政府指示,陕西省推行乡镇公益储蓄如数如期完成,但不可否认这给农民尤其是贫民带来的沉重负担。乡镇公益储蓄推行带有很大的强制性,强制每个人每年必须储足多少钱甚至每月都规定最少储蓄额,完成不了就要接受惩罚。战争年代对于有时连饭都吃不上的贫民来说是很难做到的。

五、结语

1944年到1945年,按照国民政府的指示,陕西省劝储分会衔同四联总处西安分处及各行局积极推行乡镇公益储蓄,取得显著成效。从政治上来讲,随着它宣传与推动的深入,政府与人民在抗战救国这一爱国主题下形成了一次真正的历史性互动;从经济上来讲,在一定程度上支援了经济建设,为争取抗战胜利提供了一定的经济保障,同时也缓和了逐年恶化的通货膨胀,意义匪浅。对于个人来讲,乡镇公益储蓄的推行深入到基层,有利于人们普遍养成节俭储蓄的好习惯,让他们不至于在急需用钱之时因无储蓄而借高利贷。但并不是对所有的人来说都是好事,尤其对贫苦农民来讲。相反,因为乡镇公益储蓄的推行,使他们的生活过得更加艰难。

[1] 陕西省档案馆藏.四行联合办事处西安、宝鸡分处:32-1-69:总处、本处与陕西省劝储分处关于推行节建储蓄卷来往文件(二)[Z].

[2] 熊光前.金融法规[M].上海:大东书局,1946:59-60.

[3] 郑楚材.乡镇公益储蓄之理论与实施[J].潮南月刊,1944,(1):25-26.

[4] 陕西省档案馆藏.四行联合办事处西安、宝鸡分处:32-1-70:总处、本处与陕西省劝储分处关于推行节建储蓄卷来往文件(二)[Z].

[5] 陕西省档案馆藏.四行联合办事处西安、宝鸡分处:32-1-70:总处、本处与陕西省劝储分处关于推行节建储蓄卷来往文件(一)[Z].

[6] 本行积极推行乡镇公益储蓄[J].本行通讯,1944(79):8.

[7] 陕西省档案馆藏.劝储委员会陕西、西安分会:33-1-59:各市县拟订推行公储办法报告函(一)[Z].

[8] 陕西省档案馆藏.劝储委员会陕西、西安分会:33-1-59:各市县拟订推行公储办法报告函(二)[Z]:88.

[9] 陕西省档案馆藏.劝储委员会陕西、西安分会:33-1-59:各市县拟订推行公储办法报告函(三)[Z]:203.