中药植物雌激素活性研究及其临床应用研究进展

2018-03-23薛晓鸥

王 浩,庄 威,薛晓鸥

(1.中国中医科学院望京医院,北京 100102;2.中国中医科学院西苑医院,北京 100091;3.北京中医药大学东直门医院,北京 100700)

植物雌激素是一类源自于自然界植物中具有生物 活性的化合物,它与雌激素结构类似,具有雌激素效能。这些化合物进入人体后会与体内雌激素受体(ER)充分结合,随后即可显示出雌激素样活性[1]。植物雌激植物雌激素以其毒副作用小和双向调节的独特优势越来越受到医学界的关注。有研究表明:植物雌激素的活性仅为雌二醇的千分之一[2],同时植物雌激素又与雌激素竞争雌激素受体,表现为拮抗雌激素作用,进而扭转高雌激素应答状态[3]。因此,植物雌激素被人体吸收后具有双向调节作用[4],即当体内雌激素水平较低时有拟雌激素作用;体内雌激素水平较高时发挥抗雌激素作用。近年来植物雌激素又被称为“选择性雌激素受体调节剂”(selective estrogen receptor modulators,SERMs)[5]。近年来,人们就植物雌激素进行了比较广泛研究,本文着重就植物雌激素的化学成分与分布、结构特点、临床应用情况等综述如下。

1 植物雌激素的化学分类及分布

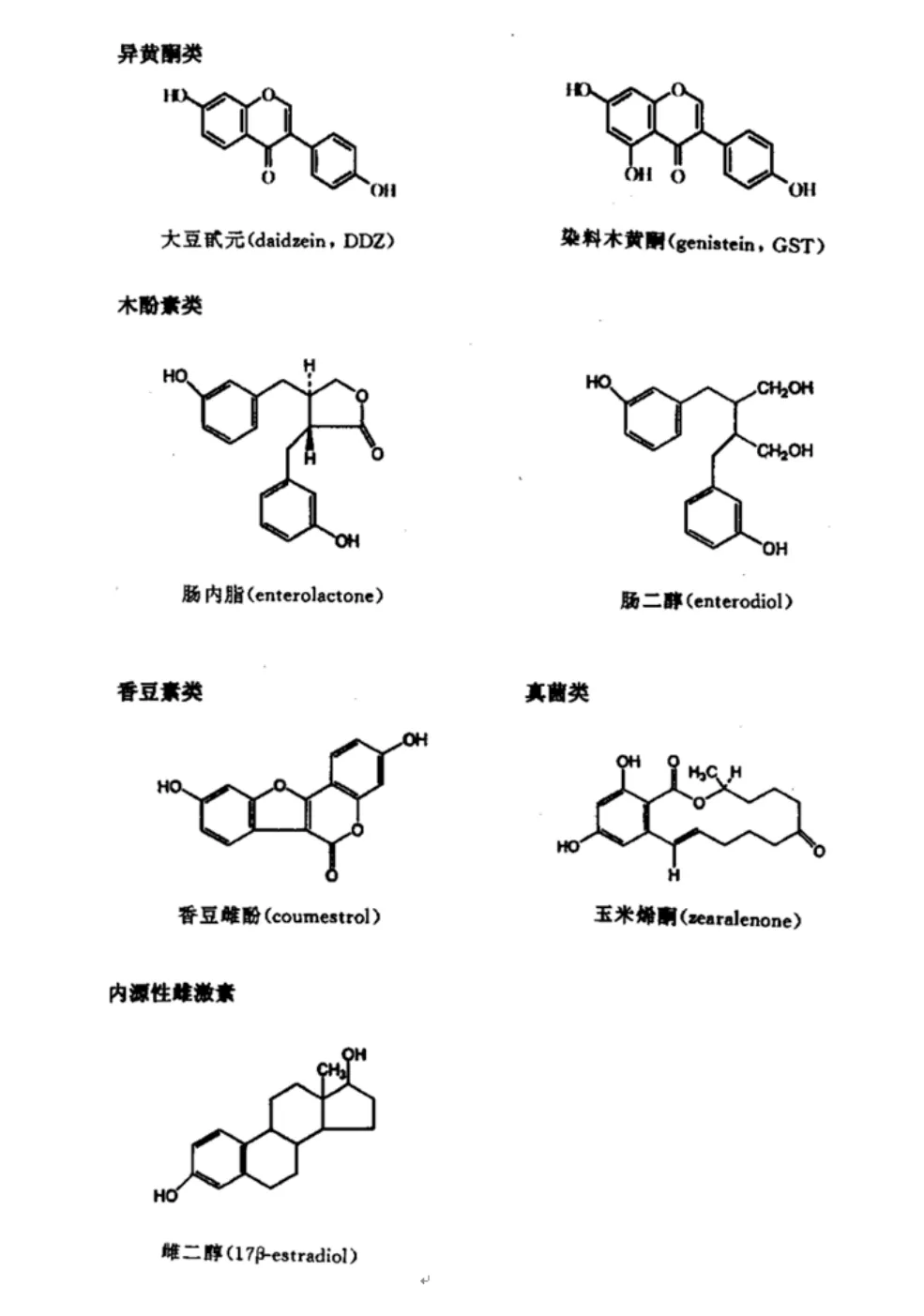

植物雌激素的化学结构为杂环多酚类化合物,根据其分子结构的不同,当代医学将植物雌激素主要分为5类:1)异黄酮类(Isoflavones);2)木脂素类(Lignans);3)二苯乙烯类(Stibenes);4)香豆素类(Coumestans);5)真菌类(Mycoestrogen)[6]。

异黄酮类的植物雌激素又可分为金雀黄素、染料木黄酮、染料木素、大豆甙元、黄豆素、刺芒柄花素等类别。异黄酮类植物雌激素主要存在于豆科植物中,其中又以大豆中异黄酮的含量最高。食材中的植物雌激素易被人体吸收,主要食材有大豆、花生、苜蓿等[7]。木脂素类植物雌激素具有联苯素环,其分子量一般较小,性质较为稳定,经过在人体内的代谢,转化为与雌二醇结构相近的化合物,进而能发挥植物雌激素样作用。二苯乙烯类植物雌激素主要存在于苔藓类、松类和桑类植物之中。食材中以花生和葡萄中含量居多。中草药中,何首乌、虎杖等也含有此成分。香豆素类化合物主要分布在豆科植物、菊科植物和芸香科植物中,中草药秦皮、蛇床子、补骨脂中均含有香豆素。真菌类植物雌激素是近期发现的一类植物雌激素,目前对其研究不甚全面,有待进一步研究探讨。

2 植物雌激素的结构与作用原理

如下图所示,多数植物雌激素的结构与人体内雌激素的结构类似。其结构组成包括两个羟基、一个酚环,酚环决定着植物雌激素与受体的结合情况。其在人体内可结合2种雌激素受体(Estrogen Receptor,ER),即雌激素受体ERα和雌激素受体ERβ。植物雌激素与受体结合的亲和力远低于雌激素,只能发挥较为微弱的雌激素效能。

有研究表明[8],植物雌激素对ERβ的亲和力高于ERα,由此推测其雌激素样作用可能是通过ERβ介导的。同时,植物雌激素通过与人体内雌二醇竞争性结合ER,从而产生竞争性拮抗作用,因此我们称植物雌激素为双向调节剂。另有研究表明[9],低剂量的植物雌激素与雌激素竞争结合ER故表现为抗雌激素样作用;而中剂量的植物雌激素产生一定的雌激素活性;高剂量时,植物雌激素可增加未能活化的ER数量,产生拟雌激素样作用,发挥协同增强效应。

此外,另一项研究[10]证实植物雌激素的作用与人体内雌激素的水平也密切相关。当人体内源性雌激素水平较低时,如处于围绝经期的女性,植物雌激素可发挥拟雌激素作用,缓解围绝经期综合症的相应症状;当人体内雌激素水平较高时,如子宫内膜增生症的患者,植物雌激素作为具有雌激素活性但效能较低的良好结合体,与雌激素受体结合,扭转了体内高雌激素应答状态,起到拮抗雌激素的作用,从而抑制内膜的过度增生。

图1 各类植物雌激素化学结构

3 植物雌激素的应用

3.1 抗肿瘤作用 据相关研究[11]显示,亚洲籍女性乳腺癌的发病率明显低于欧美女性,而移民到西方国家的亚洲籍女性乳腺癌发病率也有所上升[12],研究者大胆推测乳腺癌发病率的高低与东西方饮食差异有关,一项前瞻性研究更是证实了该假说:植物雌激素摄入高的人群(特别是大豆异黄酮类)较摄入较低的人群罹患妇科癌症的风险更低、BMI指数也更低[13]。

汤立建等[14]用浓度为200 、600 、950 mL/L的葛根提取物作用于人乳腺癌细胞(MCF-7),运用MTT法检测乳腺癌细胞的体外增殖情况,结果表明浓度为950 mL/L的葛根提取物对MCF-7细胞呈现增殖抑制作用。有研究[15]发现,不同浓度的染料木素对人乳腺癌细胞的体外增殖呈现浓度依赖关系,即低浓度的染料木素可以刺激乳腺癌细胞的合成,而高浓度的染料木素却抑制乳腺癌细胞的生长。并通过后续研究[16]证实,低浓度的染料木素的作用是通过雌激素受体ER介导的,而高浓度的染料木素抗肿瘤作用机制与ER途径无关,植物雌激素具体抗肿瘤机制和雌激素受体的选择仍需进一步探讨。

3.2 改善围绝经期诸症 围绝经期是女性雌激素水平逐渐下降的一个过渡阶段,常伴随着如潮热汗出、心悸怔忡、失眠健忘等诸多症状的出现[17],一般多发生在45~55周岁[18]。笔者把女性在绝经期前或后出现的一系列身体或精神心理症状称为围绝经期综合征。有资料[19]表明,围绝经期综合征的发病率高达68.3%,严重影响女性的身心健康及生活质量。

相关研究[20]表明,对100名符合围绝经期综合征诊断的患者予以大豆异黄酮治疗(每日服用35 mg,连续服用6周),后通过Kupperman评分统计评价治疗效果,潮热汗出、心悸怔忡、失眠多梦等症状改善显著,同时,这些受试者的骨质疏松情况也有所缓解。相关临床试验[21]证实,异黄酮类植物雌激素可显著改善围绝经期女性潮热、自汗的症状。

3.3 缓解骨质疏松症 女性进入围绝经期后,体内的雌激素水平骤降,骨质疏松症往往趁虚而入。骨质疏松的原因为女性体内雌激素的下降影响了成骨细胞活性,同时破骨细胞的活性增强,造成钙离子流失,骨密度下降,最终导致骨质疏松的发生。相关研究[22]表明,激素替代疗法(HRT)可改善骨质疏松的症状,但长期应用可能会增加乳腺癌、子宫内膜增生甚至病变、子宫肌瘤的发病风险[23]。

王建华等[24]运用MTT法观察在葛根素作用下的成骨细胞的增殖情况,结果表明:葛根素提取物可有效增加成骨细胞的增殖活性,并且在24 h时增殖效果最为显著,与此同时,实验表明葛根素可显著增强成骨细胞内碱性磷酸酶的活性,从而改善骨质疏松情况。姚红等[25]以葛根提取物作用于去势的雌性大鼠,连续灌胃给药120 d后,雌性大鼠的骨矿密度(BMD)显著增加,同时伴有股骨和胫腓骨重量的增加,防治骨质疏松。

3.4 防治心血管系统疾病 步入围绝经期后,女性患心血管系统疾病的发病率会大大增加,研究[26]表明,这与围绝经期女性雌激素水平下降关系密切,缺少了雌激素的庇护,女性体内脂代谢更容易发生异常[27],而早期研究就表明,脂代谢紊乱则是心血管系统疾病最主要的致病因素。

经过相关Meta分析[28]表明,使用豆制品及其附属产品可降低女性血液中甘油三酯、总胆固醇的含量,同时降低低密度脂蛋白水平,但效果不甚显著。后续研究[29]表明,不同产地不同工艺的豆制品对疗效影响也很大。对豆制品改善血脂的机理问题仍需进一步探讨。相关流行病学研究[30]表明,日本人日常饮食中摄入了较多的豆制品,而日本人罹患冠状动脉粥样硬化性心脏病的风险仅为美国的1/6。经后期研究[31]证实,植物雌激素类药物(特别是异黄酮类)可有效改善心肌缺血情况,缓解心绞痛的发病频率,预防冠状动脉粥样硬化性心脏病,甚至可以抗心律失常。

3.5 减缓阿尔兹海默症的发生 女性步入围绝经期后,体内雌激素水平突然降低,同时伴随着一氧化碳复合酶和胆碱能神经元数量也随之减少,阿尔兹海默症的患病率也在攀升。而相关研究表明,植物雌激素的应用可以有效提高围绝经期女性的记忆力和认知能力,达到防治阿尔兹海默症的目的。

相关动物实验[32]表明,金雀黄素能显著改善去势大鼠脑胆碱神经元的表达情况,改善方向辨别能力,具有显著的益智作用,对中枢神经系统的退行性病变起到保护作用。

4 结语

植物雌激素来源于自然界,较现代医学的激素替代疗法相对较为安全,美国FDA(食品药品监督局)公开提出长期使用大豆制品可以有效预防心血管系统疾病,建议使用。但也有相关报道[33]指出,过量食用异黄酮类植物雌激素可能会导致甲状腺功能衰退,但通过食用加碘食盐可以避免甲减的发生。另有报道[34]称,某些个别植物雌激素可能具有生殖毒性,或降低男性的生育能力。类似报道均属个例,争议较大。

目前植物雌激素已经被中外医学界广为认可,但其具体应用还存在诸多问题。植物雌激素中各个化合物种类繁多,结构决定性质,因此生物活性存在诸多不同,存在差异性和特殊性,不能一概而论[35]。当前我们对植物雌激素的研究多从细胞分子学、动物实验学角度进行研究,个别实验结果和大样本的流行病学结果不完全一致,存在出入和争议。考虑可能与实验中所用植物雌激素含量和纯度远高于人体日常食用量有关。且实验所选用的细胞系、实验药物的纯度、浓度都有待评估。因此我们尚需在统一评价标准的前提下以大样本、前瞻性的形式,并以复方制剂为载体进行植物雌激素对人体的有效性和安全性的探讨,明确药用和食用植物雌激素作为雌激素受体激动剂和阻断剂的临界作用点,并对其日常摄入量和摄入形式做深入探讨,使临床治疗和日常食用有标准可依。

综上所述,目前植物雌激素在临床上改善女性围绝经期综合征症状、抗肿瘤、改善骨质疏松情况、防治心血管系统疾病、治疗阿尔兹海默症等作用是明确的,并具有其独特的不可替代的优势,但其作用机理尚未完全明确,如何使植物雌激素的应用合理化、规范化仍需我辈继续深入研究。

[1]孟元光, 韩为东, 黄柯,等. 雌激素调控子宫内膜癌Ishikawa细胞中LRP16基因表达及其意义[J]. 医学争鸣,2006, 27(11):980-983.

[2]余文三. 植物雌激素研究进展[J]. 环境卫生学杂志,1999(2):84-87.

[3] 石书芳, 俞超芹. 植物雌激素及其作用靶点的研究进展[J].结合医学学报(英文), 2005, 3(5):408-410.

[4] 郭瑞霞, 王建六, 赵丹,等. 子宫内膜癌细胞系Ishikawa和HEC-1A细胞雌激素受体表达[J]. 中国妇产科临床杂志,2005, 6(4):272-274.

[5] 刘建新, 张文平, 连其深. 蛇床子的植物雌激素样作用[J].中国组织工程研究, 2005, 9(23):186-189.

[6] 孔令娜, 左萍萍. 植物雌激素研究进展[J]. 生殖医学杂志,2003, 12(1):46-53.

[7] 林成招, 马海田, 邹思湘,等. 大豆异黄酮对大鼠乳腺癌细胞内cAMP/PKA信号途径的影响[J]. 生理学报, 2005,57(4):517-522.

[8] 郭瑞霞, 魏丽惠, 王建六,等. 17β-雌二醇对子宫内膜癌细胞磷脂酰肌醇3激酶/蛋白激酶B信号传导通路的激活作用[J]. 中华妇产科杂志, 2004, 39(7):469-473.

[9] 王晓稼, 郑树. 植物雌激素与乳腺癌研究进展[J]. 国际肿瘤学杂志, 2004, 31(1):57-60.

[10] 黄金明, 王根林, 柳尧波. 植物雌激素对动物生殖及生殖内分泌的影响[J]. 动物医学进展, 2003, 24(3):18-21.

[11] 徐霞. 植物雌激素研究进展[J]. 江苏大学学报(医学版),2001, 11(3):406-407.

[12] 宋丽华, 肖洲生, 周宏灏. 植物性雌激素的研究进展[J].国际药学研究杂志, 2003, 25(1):25-29.

[13] 张晓晖, 刘素香, 徐敏. 植物雌激素与中药研究[J]. 中药新药与临床药理, 2002, 13(4):261-264.

[14] 汤立建, 赵良才, 苏婧婧,等. 葛根和黄芩乙醇提取物体外抗乳腺癌实验研究[J]. 安徽中医药大学学报, 2006,25(6):23-27.

[15]高全桂, 陈文芳. 染料木素促乳癌细胞增生和IGF-1R mRNA表达机制[J]. 青岛大学医学院学报, 2008, 44(1):1-2.

[16] 高全桂, 杨延东, 陈文芳. 染料木黄酮对帕金森病模型小鼠多巴胺能神经元的保护作用[J]. 青岛大学医学院学报,2008, 44(3):195-197.

[17] 王亚凡, 封纪珍, 王文立,等. 围绝经期综合征的治疗进展[J]. 河北医药, 2010, 32(2):223-225.

[18] 徐莲薇, 张淑君, 孙卓君. 围绝经期综合征病因病机特点的思考[J]. 中医杂志, 2008, 49(11):1031-1033.

[19] 朱迪娜, 王磊, 王思彤,等. 植物雌激素的研究进展[J].中草药, 2012, 43(7):1422-1429.

[20] 李琳, 钱忠明. 大豆异黄酮的药理作用和保健功能的研究进展[J]. 中国药学杂志, 2002, 37(10):724-726.

[21] 于月成, 陈晓萍, 辛晓燕,等. 激素替代治疗与植物雌激素治疗对围绝经期综合征患者的疗效比较[J]. 医学争鸣,2006, 27(9):810-812.

[22] 张建梅, 李瓦里. 植物雌激素防治绝经后骨质疏松的研究进展[J]. 现代药物与临床, 2012, 27(1):65-69.

[23] 叶佳, 张沐, 马勤宜,等. G蛋白偶联受体30在子宫内膜癌Ishikawa细胞中的表达及亚细胞定位[J]. 肿瘤, 2011,31(11):977-981.

[24] 王建华, 潘永梅, 詹文红. 葛根素对大鼠成骨细胞增殖与分化的影响[J]. 中药药理与临床, 2007, 23(2):21-22.

[25] 姚红, 黄少华, 苏子仁. 葛根总黄酮对去卵巢大鼠骨密度及骨钙影响的实验研究[J]. 新中医, 2005, 37(2):92-93.

[26] 范耀东. 植物雌激素对心血管系统的保护[J]. 临床荟萃,2003, 18(13):772-773.

[27] 徐忠. 植物雌激素对心血管危险因素的影响[J]. 国际心血管病杂志, 2002, 29(4):206-207.

[28] 王燕艳. 植物雌激素与器官纤维化的研究[J]. 中国社区医师:医学专业, 2009, 11(14):7.

[29] 于杰, 赵丕文, 牛建昭,等. 芒柄花素的植物雌激素作用研究[J]. 中国中药杂志, 2010, 35(22):3060-3064.

[30] 陆奕宇, 苏式兵. 中药植物雌激素与乳腺癌的研究[J]. 中成药, 2010, 32(6):1010-1014.

[31] 赵良才, 汤立建, 李庆林,等. 植物雌激素干预乳腺癌的研究进展[J]. 中国中药杂志, 2006, 31(12):957-960.

[32] 赵丕文, 牛建昭, 王继峰,等. 异补骨脂素的植物雌激素作用及其机制的探讨[J]. 中国药理学通报, 2009,25(9):1193-1197.

[33] 杨丽娜, 段颖, 张英福,等. 雌激素及植物雌激素对去卵巢大鼠子宫组织VEGF表达和形态的影响[J]. 中国药理学通报, 2009, 25(8):1041-1044.

[34] 郝庆秀, 王继峰, 牛建昭,等. 以小鼠子宫增重实验考察四物汤植物雌激素样作用的配伍规律[J]. 北京中医药,2009, 28(5):383-386.

[35] 王大伟, 牛建昭, 王继峰,等. 中药植物雌激素受体调节剂筛选研究中的问题与对策[J]. 中草药, 2009, 40(5):825-827.