《清代满族家谱选辑》的编撰特色及其价值

2018-03-23孙守朋乔金航

孙守朋,乔金航

中国历来有纂修家谱的传统,不仅汉族为之,而且满族等少数民族亦有此文化活动。满族非常重视修家谱,早在清朝初年就已经有大量家谱存在。乾隆九年(1744)告竣的《八旗满洲氏族通谱》(下文简称《通谱》),是一部大型官修旗人谱书,也是迄今为止所见最早的满族家谱全集。当时,满族私修家谱已为数不少,《通谱》的面世,更加起到了推动作用,此后,几乎每个满族家族都进行修谱。改革开放以来,中国文化学术欣欣向荣,抢救、保护、整理文化遗产方兴未艾。作为少数民族文化遗产的满族家谱不断结集出版:早有1988年李林主编的《满族家谱选编》(辽宁民族出版社,1988年),之后同类汇编纷纷出现,如赵立静、何溥滢、傅波主编的《满族家谱选》(中国社会科学出版社,1994年),尹郁山主编的《吉林满族家谱资料选编》(吉林文史出版社,2006年),常裕铖、关捷编著的《盛京满族家谱精编》(北方文艺出版社,2007年),尹郁山、孙守朋编著的《清代汉军谱牒资料汇编与研究》(吉林文史出版社,2008年),本溪市党史地方志办公室编的《辽东满族家谱选编》(辽宁民族出版社,2012年),高明东、李文通主编的《岫岩满族家谱选编》(白山出版社,2013年),何晓芳任主编,张德玉任副主编的《清代满族家谱选辑》(辽宁民族出版社,2016年)(下文简称《选辑》),吕萍主编的《佛满洲家谱精选》(人民出版社,2017年)……这些满族家谱合集在选谱原则、内容编排等方面各有千秋。其中《选辑》是国家清史编纂委员会文献整理项目成果,该项目完成后未出版前已有学者对其资料价值进行评价。[1]本文则从编纂思想、编排方式、贡献等方面彰显其鲜明特色。

一、宽泛的编撰思想

在编撰指导思想上,《选辑》重视民间性,对满族共同体家谱兼收并蓄,以内容为主导方向兼采民国家谱。

(一)以收录民间满族家谱为主

目前北京和东北各地图书馆,还有日本、美国等国家和台湾等地区图书馆藏有大量的满族家谱,这些家谱都得到了很好地保存。而据《选辑》课题组进行的调查,更多的满族家谱尽管历经战乱、家族迁徙和散失,仍然有很大一部分留存在民间。仅在辽宁地区保存的满族家谱(谱单)就达千余份。这些满族家谱记载了有关满族姓氏、迁徙、人口、土地、风俗等方面的珍贵资料,为了抢救保护这些珍贵的资料,《选辑》以集录满族民间家谱为主。[2]1此外,《选辑》以收录普通家族的家谱为主,即使有的家谱记载的先祖较有名,但收录的这部分家谱都是这些名门望族后裔迁到辽宁、黑龙江等地驻防的普通家族。经过漫长的时事变迁,家族分支,有显赫地位的先祖已经成为这些满族家谱的历史记忆,与他们的生产生活基本没有关系,他们已经作为普通满族人来书写家谱。因而,使得这些满族家谱具有显著的“民间性”。[2]5

(二)不仅收录满族家谱,而且收录汉军、蒙古八旗、内务府旗人家谱

满族是一个民族共同体,在其形成发展中,将汉人、蒙古人及朝鲜人编入八旗组织,从而使这部分人逐渐融入满族社会。清代只有“满洲”而没有“满族”,“满族”这个名称是新中国成立进行民族识别后命名的,是一个当代民族学的概念和定义。当代满族来源于清代的旗人,主要有三部分:一是清代的“满洲”人。二是除“满洲”以外的旗人,包括蒙古、汉军旗人,及其他少数民族旗人。三是盛京内务府等在清代被编入旗籍管理的汉人,大部分来源于“闯关东”的移民。从人口数量上看,“满洲”人并不占绝对优势,然而却是“满族”形成的核心和主体。而后两部分人,虽在满族中占有较多的数量,超过了“满洲”人,但从满族形成的历史过程看,这两部分人却同“满洲”相融合,形成新的满族共同体。其中,第二部分人在清代“八旗满洲”同被称为“旗人”,他们“归清”较早,有较高的社会地位。而第三部分人,在清代并不是严格八旗制度意义上的“旗人”,但却因与八旗制度有密切联系而形成一个不可忽视的特殊群体,其人口数量较大,主要集中在河北和东北三省。到清末时,这些人当中的一部分人通过荣获军功等途径,社会地位逐步提高,但大多数仍然为普通“旗人”。可以看出,如果本《选辑》以“满洲”家谱命名,势必排除了上述的两部分人,但在清代,尤其是第二部分人与“满洲”的联系最为密切,在清代政治中占有重要地位。而以“旗人”家谱命名,虽可将这两部分人包括进去,却又不能突出“满洲”在满族共同体中的历史地位。鉴于上述情况,本《选辑》以“满洲”家谱为主,以后两部分人的家谱为辅。这样,《选辑》在突出了“满洲”家谱的同时,又包括了后两部分人的家谱,如此兼收并蓄,从而为研究清史和研究从“满洲”到“满族”的历史发展过程提供了更广阔、更丰富的家谱资料。[2]1-2

(三)收录民国续修或初修的满族家谱

如果只从名称上考虑,《清代满族家谱选辑》不应收录民国修纂的家谱,但从记载内容上斟酌,收录民国续修或初修的满族家谱有必要性。一般的满族家谱都要经过不断续修,而每次修谱,都是新谱照抄旧谱,然后再增加续修时的序言和新增的家族人口。由于不断续修,民国期间续修的满族家谱不仅保存了清代旧谱世系、源流、迁徙等方面的记载,还进一步充实了新谱的内容,而且这些新内容都是在这个家族中口碑流传已久,连续性和传承性较强的珍贵资料。除应收录民国期间续修的满族家谱外,还应收录民国期间初修的满族家谱。最主要的原因是这些家谱并非凭空而修,而是有可靠依据,各家谱序言都对修谱依据予以说明。从分类上看有三种:第一种为旧有档册。这类满族家谱主要有《赫舍哩氏宗谱书》《乌拉哈萨虎贝勒后辈档册》等,《杨氏谱书》记载“四辈二太爷蓝旗屯户档”字样,表明这份家谱实际为档册。第二种为旧谱。这一修谱来源较为普遍,在序言中有明确说明,如《乌扎拉氏族谱》《牛庄萨克达氏族谱》《萨嘛喇氏族谱》《文佳氏谱书》等。第三种为碑刻及其来源,如《姜尔佳氏族谱》谱序中虽未列举修谱依据,但收录了光绪三十三年(1907)的墓志表,将姜氏来源概述清楚。《唐族谱书》既说明了依旧续修,也新增收了碑文。民国时期初修的满族家谱除依据可信外,质量上普遍好于清代时期修撰的满族家谱,其印刷较好,修谱经验较成熟,体例规范,内容较丰富。如《康族世谱》,有谱序、世系、族人小传、墓志、诰命等丰富内容,尤其是抄录了当时立于昭陵旁的索尼碑文四则。《富察氏谱书》不仅世系记载完善,而且将本宗族自清代留传下来的祭祀规则详细录入。这两份家谱对研究清代八旗驻防情况和东北满族社会生活都很有参考价值。

由于续修新谱后的旧谱,历经战乱、迁移等多种原因诸多散失,保存至今的数量并不多。据《选辑》项目组统计,所收集的满族家谱60%都是民国期间续修的,20%左右为民国期间初修的。如果拘泥于仅采用清代编纂的满族家谱作为整理底本,就会使可供整理的满族家谱数量十分有限,使得大量有珍贵历史资料价值的满族家谱被排除在整理范围之外。而将民国时期的满族家谱纳入整理范围,不仅增加了收录满族家谱的选择性,而且成为研究满族在清代的状况和地位、历史和文化的重要资料,其意义重大。

二、内容完整丰富、编排方式新颖

《选辑》精挑细选,共收录比较重要的且颇具代表性的、内容完整丰富的满族家谱80份,这些家谱参照《通谱》姓氏顺序排列,编排方式新颖。

在宽泛编纂思想指导下,《选辑》收录的家谱类别特别丰富,既有“满洲”旗人家谱,如《满洲苏完瓜尔佳氏全族宗谱》《京都吉林宁古塔三姓等处镶黄旗陈满洲关姓宗谱书》……又包括蒙古旗人家谱,如《卡克他氏谱书》《吴西勒氏谱书》……汉军旗人家谱,如《高佳代家谱》《沈阳甘代家谱》……还有锡伯家谱,如《瓜尔佳氏家世录——伯都讷锡伯人奉派辽阳驻》。

《选辑》收录的家谱尽可能内容丰富完整,每份家谱都有序(介绍来源、迁徙情况)、世系,注重收录有萨满祭祀、家规、旗地、迁移等记载的满族家谱。如《佟赵全书》,经过民国两次续修,不仅保留了原来的祭祀神词,后竟又不断完善出了相关的仪式图,形象地展示了萨满祭祀的全过程。

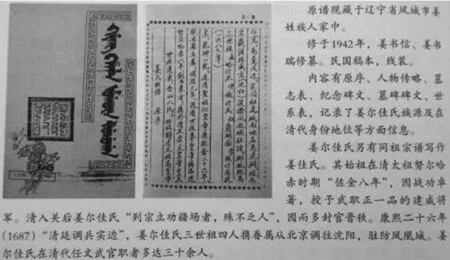

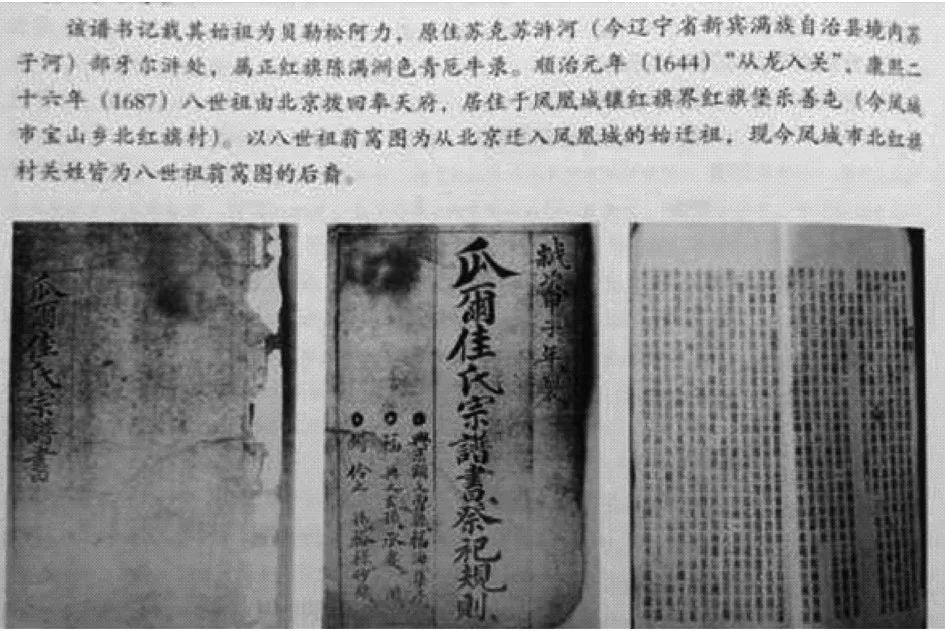

原谱的体式多样,格式差异很大,《选辑》以传达原文原意为宗旨,对格式进行了统一。一般每份家谱伊始,置有原始图片一两页,基本是原谱封面或正文缩印,原图原貌,给人以真实感觉,并在旁边或下面附上本家谱简略的介绍:收藏、续修、版本、内容格式、抄写时间等情况(见图1)。原图和简介有时会因具体排版情形而调整位置(见图2)。《盛京满族家谱精编》开创了插入原谱图片格式,《选辑》借鉴了此种编排方式,而且图片清晰、位置合理。家谱原图与简介的搭配,使读者可以对本家乘有一个大致了解,有助于对家谱的认识与阅读。

图1 《姜尔佳氏族谱》原谱照片与简介图[2]778

图2 《瓜尔佳氏宗谱书》简介与原谱照片图(局部)[2]48

家谱原图和简介之后排的是序、族约、世系,等等,即家谱的全面内容。《选辑》作为文献丛书,除了格式之外,对家谱的全部内容如序、修谱原因记录、始祖、祖训、祭祀习俗等文字部分都完全按原文排印,有误之字加以括注,“艰涩难懂”句字也原文照录,做到了极为完整和极为真实的呈现。家谱世系较为常见的有四种格式:欧式、苏式(亦称垂珠体)、宝塔式和牒记式来展示某个家族的宗室叉枝分布。《选辑》在排印法上有创新:父之世生育几子,按照长次之序书几子之名。以父名系子名,由子名系孙之名,即一世一自然段,上书其父,下联其子,子系其孙。本世人名用五号黑体字,人名后的谱注用小五楷体。(见图3)原谱内容中也有一些图表,如墓图、萨满祭祀图等,《选辑》原图附上(见图4)。

图3 《索绰罗氏谱书》世系照片(局部)[2]667

图4 《交罗哈拉佟赵全书》萨满祭祀的过程图(局部)[2]328

《选辑》的编排方式,与完全影印本比较,篇幅缩小,一目了然,便于读者阅读;与完全是现代文字排版比较,有原件风格,层次清楚,真实感强。

三、《选辑》的价值

《选辑》的出版具有一定的社会贡献,既有社会功能,满足民间寻亲问祖需要,为续修谱书提供方便,同时也是相关研究的重要参考资料。

(一)寻根、续谱的参考价值

《选辑》收录的家谱最基本的内容是说世系、序长幼,是满族寻根问祖、维系宗族,以至于续修家谱重要参考资料。

《选辑》首先是记载人丁的身份地位以及官职、爵位,作为“承袭”的凭证。这一记载并不是满族在清代发明的,而是借鉴吸取了汉族传统的选拔制度和方法。如《选辑》收录的《吉林成氏家谱》记载:“汉聊时纂《万姓谱》,晋贾弼,王宏,南北朝王僧孺之徒,个有百家谱,谱系之学由来尚矣!隋唐以前,历代设图谱局,掌以郎令史,领以宰相,官有薄状,以备选格……”清代八旗组织内仍沿用往历代家谱作为“承袭”凭证的作用。雍正对此也曾说过:“凡系世职官员,令其预先缮造家谱,存于都统衙门,其后若有应行增入者令于岁底具保增入。”旗人在承袭世职、世爵时,为了证明血统渊源,必须附上家谱作证。如《选辑》收录的初修于康熙十二年(1673)的佟养性家族的《佟氏家谱》、初修于康熙二十九年(1690)的清初五大臣之一额亦都家族的《郎氏家谱》都记载有承袭的世职。

其次是《选辑》记述了满族自身姓氏的源流。满族都有本宗族的原始族姓,相互之间称名不举姓。随着八旗制度建立,打破了原有血统关系,各相同姓氏的满族人分属于不同旗分被派往各地,即使同祖、同宗的满族人也会因为人口滋生而被分拨到其他旗分。后来随着满族与汉族长期交往过程,逐渐学习汉族名前冠汉姓。所以,用来“说世系”的满族家谱首要内容就是说清原始族姓。《选辑》所选的满族家谱虽仅记载了近20个满族姓氏变化过程,但却成为除《通谱》外满族姓氏变化的有益资料。

还有《选辑》收录的满族家谱记载了满族家族迁移史。如《赫舍里王氏族谱全书》《章佳哈拉谱本》《福陵觉尔察氏谱书》等,记载了家族的先祖从努尔哈赤时期到顺治年间,除少部分宗族人留在关外,大部分都“从龙入关”,然后又被派往各地驻防,使宗族分布于全国和地。此外,如辽阳和新宾的《那姓家谱》《整蓝旗佛满洲乌苏哈拉家谱》都清晰地记载了兄弟各支拨入其他旗分的情况。

中国新时代,民族文化自觉意识增强,满族人寻根问祖、续修家谱之风日盛,《选辑》记载的家族的世职、姓氏源流与迁移史等完整丰富的内容,无疑为这方面提供了宝贵的资料。

(二)重要的史料价值

该《选辑》作为清代满族家谱中不可或缺的重要部分,为历史学、民族学、人类学等诸多学科发展提供了重要参考资料,具有重要的研究价值。

1.研究满族历史文化的重要参考资料

杜家骥先生言道:“清代满族家谱之多,在少数民族家谱可谓一枝独秀,这是研究作为少数民族——满族历史的具有独特价值的宝贵资料。”[3]确实《选辑》为满族历史文化研究提供了有益的参考资料,尤其对满族共同体的形成、满族历史源流、迁移与分布更有参考价值。《通谱》对此记载甚详,但由于《通谱》成书于乾隆初年,此后两百余年满族迁徙与分布发生了很大变化,尽管现今档案馆所存八旗档册以及地方史志都可参考,但却难以代替满族家谱的资料价值,满族家谱将一家一族的情况记载得更为详细。因为大多数满族家谱从立谱到续修谱,编纂者往往作了大量资料搜集工作,并对参考资料的选择十分谨慎。其中,以官方旗档作为重要依据,这是满族家谱编纂的重要特点。对有疑问的资料,一般不予采纳或存疑,如《康族世谱》,对其是否为康熙时军机大臣索尼的后代,修谱时就并没有采用传闻,“惟次子未详,传闻为索奈公,其吾始祖卡宜奇郎是否即为索奈公之后,颇质疑问”,又其中除了“说世系”外几乎每部家谱都写明了发源地,何时、何因,从何处迁来,并且有的还将历次的修谱序言以及家族中有关人员的传闻,碑文,相关的史料记载都汇集在里面,这就丰富了家谱的史料内容,也有助于满族历史文化研究。

研究满族社会史的重要资料。不同于《满族家谱选编》中所选的皆是满族中的闻名大家族和重要家族的家谱,《选辑》在“民间性”编纂思想指导下,除了收录《满洲苏完瓜尔佳氏全族宗谱》《郎氏宗谱》《马佳氏族谱》《宁古塔那穆都鲁氏家谱》《沙济富察氏族谱》《佟氏宗谱》几部名臣望族家谱外,皆为满族民间家谱,而且将一些相同姓氏家谱收集在一起,有利于比较研究。此外,《选辑》还注重收录有萨满祭祀、家规、旗地、迁移等记载的满族家谱,具有丰富的满族民间文化资料价值,非常有利于满族社会史的研究。

2.为多民族文化交流研究提供了珍贵资料

满汉民族融合,是清代满族史、满汉关系中重要问题,深入研究这一问题,满族家谱是不可缺少的资料,因为这种资料反映的是大量的基层旗人与汉人发生关系的状况。[3]

《选辑》收录的旗人家谱,既有“弃明投清”的汉人达官显贵,也有移民投充被编入盛京内务府、吉林打牲、粮庄等汉人,还有蒙古、朝鲜、锡伯等旗人家谱。这些家谱记载了他们被编入八旗组织的原因、在清代执业和生计以及与满族的关系,生动地展现了有清一代的多民族旗人社会面貌。如《牛胡鲁哈拉家谱》记载原为汉人郎姓,曾为明朝重要官员。但到清朝中期修纂该家谱时,已按照满族姓氏习俗将郎姓译为满语,命名家谱为《牛胡鲁哈拉家谱》。将这些家谱收集于《选辑》中,置于满族家谱之后,按照族谱的姓氏笔画排列。这样在选谱内容上相辅相成,十分有益于研究清代八旗组织中的民族关系。从而为研究清史及研究从“满洲”到满族的历史发展进程提供了更为广阔和丰富的家谱资料,也增添了《选辑》历史资料的价值。

总而言之,《清代满族家谱选辑》在纂修思想上以收录民间满族家谱为主,不仅收录满族家谱,而且收录汉军、蒙古八旗等旗人家谱;体例严谨、内容完整丰富、编排方式新颖、贡献特别突出。是一部特色明显的满族家谱汇编,是一部有极大历史价值和文化传承价值的重要学术史料。

[1]吴智嘉.〈清代满族家谱选辑〉评叙[J].黑龙江民族丛刊,2014(6).

[2]何晓芳,张玉德.清代满族家谱选辑[G].沈阳:辽宁民族出版社,2016.

[3]杜家骥.清代满族家谱的史料价值及其利用[J].吉林师范大学学报,2016(5):1-14.