“基于家庭医生制服务的家庭健康评估指标体系”的实证研究

2018-03-20朱兰黄逸敏顾丹等

朱兰 黄逸敏 顾丹等

摘要:目的 对前期构建的“基于家庭医生制服务的家庭健康评估指标体系”进行实证研究,以了解斜土社区内居民家庭和个体的主要健康状况及影响因素,为家庭医生开展针对性的分层分类的健康管理提供实用性评估工具。方法 选取上海市徐汇区斜土社区内500户常住签约家庭作为研究对象,采用问卷调查的形式进行实证研究评价。结果 家庭常住人口(2.2±1.0)人,核心家庭占61.8%。家庭功能良好者占84.6%,有中度及严重障碍者占15.4%。57.9%的个体患有慢性病,在有慢性病患者的家庭中有2、3名患者的分别占38.2%、4.4%,有2、3、4种及以上慢性病者分别占24.9%、22.1%、34.8%。35.5%的居民偶尔不注意服药,32.2%的居民自觉症状改善时曾停止服药。居民直观式健康量表评分为(75.46±15.47)分,在疼痛或不舒服、日常活动和行动三个维度存在较多的健康问题。结论 家庭规模小型化、核心化,少部分家庭存在家庭功能障碍,家庭慢性病患病率较高,多病共存严重,部分居民遵医行为较差,且存在较多的健康问题。在健康评估基础上开展以家庭为单位的健康管理是家庭医生制服务的重点。

关键词:家庭健康评估;健康状况;家庭医生制服务 中图分类号:R19 文献标志码:A

家庭是社区的基本单位,家庭结构和家庭功能与个人健康状况、疾病的发生及预后均紧密相关。家庭健康评估是利用家庭及其成员信息、家庭健康的情况找出不利于家庭成员健康的因素、家族性疾病和遗传性疾病,从而开展家庭健康管理。在新医改和《健康中国2020战略研究报告》指导下,全面推行家庭医生制服务将是今后的重点工作之一。家庭医生通过契约关系成为社区居民的“健康守门人”,开展以家庭为整体单位,针对家庭不同人群进行个性化指导的家庭健康管理,是近年来大家共同关注的预防管理模式。

本研究组于2014年通过两轮德尔菲专家咨询法构建了“基于家庭医生制服务的家庭健康评估指标体系”,其后在此基础上制定评估调查表。旨在分析家庭及其成员的健康状况,找出该地区人群健康的主要问题及潜在的影响因素,并检验该评价体系的实际应用情况。

1对象与方法

1.1研究对象

2014年12月—2015年6月,采用分层抽样的方法,从徐汇区斜土社区下辖18个居委按照旧式里弄、普通住宅小区、高档小区分类共抽取5个居委,从5个居委中已签约家庭医生制服务的家庭里,随机抽取500户常住家庭作为研究对象。

1.2方法

本研究以问卷调查法为主,所使用的评估工具为本课题组在研究前期所构建的家庭健康评估三级指标体系内容的基础上设计而成的调查问卷,主要包括家庭部分评估及家庭成员评估两大内容,涉及对家庭基本资料、家庭结构、家庭功能、家庭资源以及家庭成员健康状况的综合评价。其中家庭功能采用家庭APGAR问卷,3分评分法从5个方面反映家庭功能;家庭成员生命质量评价采用欧洲五维健康量表(EQ-5D),包括五维度测量和直观式健康量表(EQ-VAS)两部分,由被调查者在每个维度选出最符合自己当天健康状况的一项,并对自身的总体健康状况打分。目前国内外相关研究结果均显示,该量表信效度良好,已被应用于历年国家卫生服务调查中。

在统一调查标准下,由经过培训的家庭医生及其助理,在研究对象知情同意的基础上,入户为该签约家庭进行健康评估调查。家庭部分的家庭生活周期、家庭成员间交流、家庭功能的评估由一位对家庭情况较为了解的受访者代表家庭成员来回答;家庭成员部分的健康状况评估应用于年龄15周岁以上,无严重精神疾病能顺利完成问卷,在本地居住半年以上的长期共同居住的个体成员。对慢性病的患病情况采用询问“您是否患有经医生诊断或治疗过的慢性病”的方法,由调查个体成员自报“是”或“否”来收集,如果回答“是”则再了解其慢性病的具体信息。

1.3统计学分析

采用EpiDma 3.0软件录入家庭健康评估问卷,同步进行逻辑纠错。运用SPSS 19.0进行统计处理及数据分析。

2结果

2.1家庭部分

2.1.1家庭基本情况 本次研究的500户家庭的共同居住人总数为1116人,平均家庭常住人口为(2.2±1.0)人。家庭共同居住人数为2~3人的占67%,其中一户2人的有217户(43.4%),一户3人的有118户(23.6%)。家庭类型中核心家庭、主干家庭、联合家庭、单身家庭、单亲家庭分别占61.8%、16.4%、1.0%、5.4%、14.8%,其他占0.6%。家庭生活周期以退休期为主,占87.2%;家庭权利结构类型以传统权威型居多,占58.8%,其次为分享权威型(23.0%)。家庭成员间交流以直接、清晰和情感沟通交流为主,分别占91.2%、94%和93.6%;家庭月收入以2000~3499元的家庭居多,占72.4%。见表1。

2.1.2家庭功能评价 此次调查的家庭APGAR得分与家庭功能状态见表2、表3。

2.2家庭成员部分

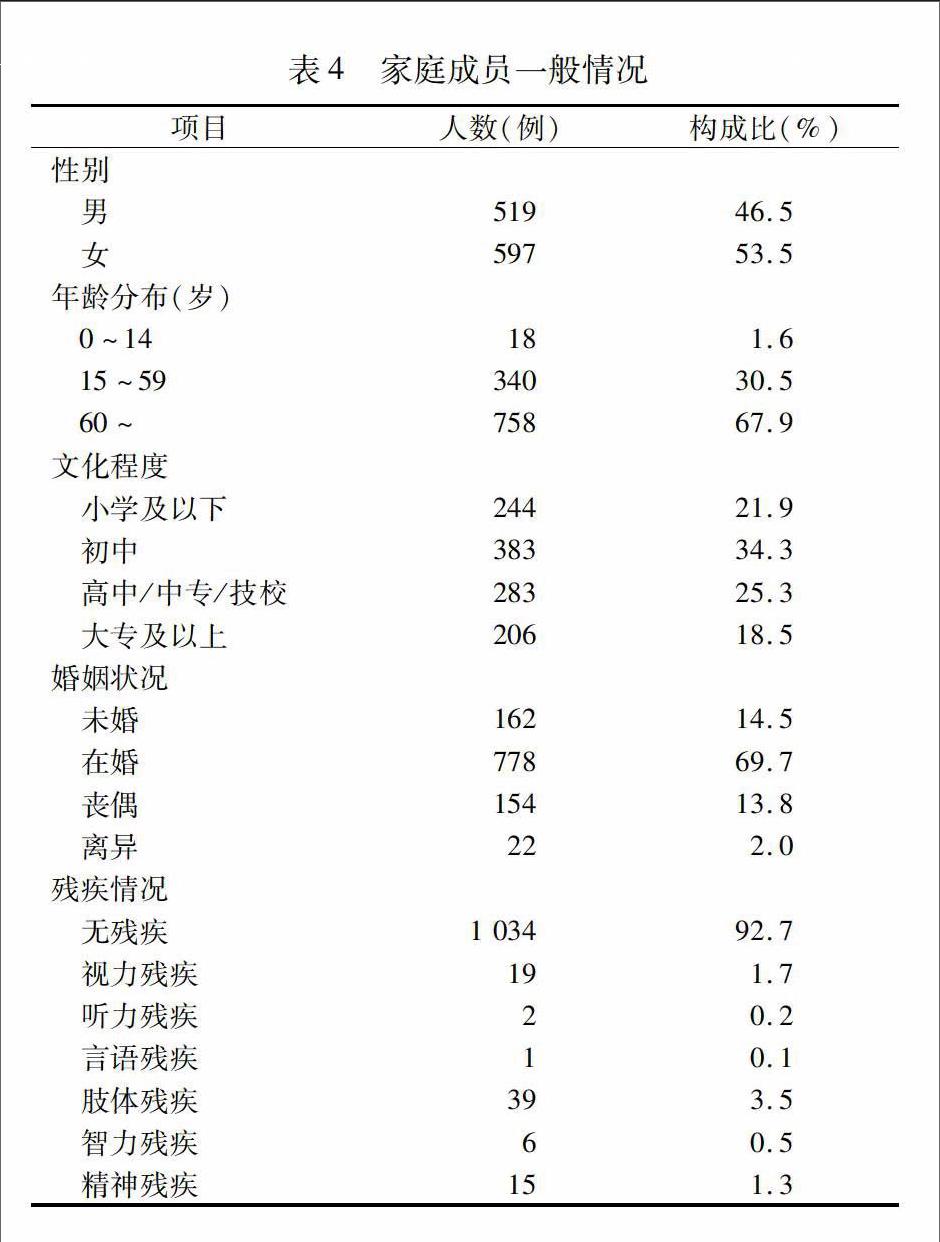

2.2.1家庭成员一般情况 500户家庭共有常住家庭成员1116人,其中男性占46.5%,女性占53.5%,男女比例为0.87:1;平均年龄(64.93±19.27)岁,其中年龄≥60周岁者占67.9%,可能與本次调查对象为家庭医生制服务签约家庭,其中老年患者居多有关。文化程度以初中、高中学历为主(59.7%);婚姻状况以在婚者居多(69.7%),丧偶、离异者分别占13.8%、2.0%。存在不同残疾类别的成员82人,占7.3%,其中以肢体、视力及精神残疾类型为主。见表4。

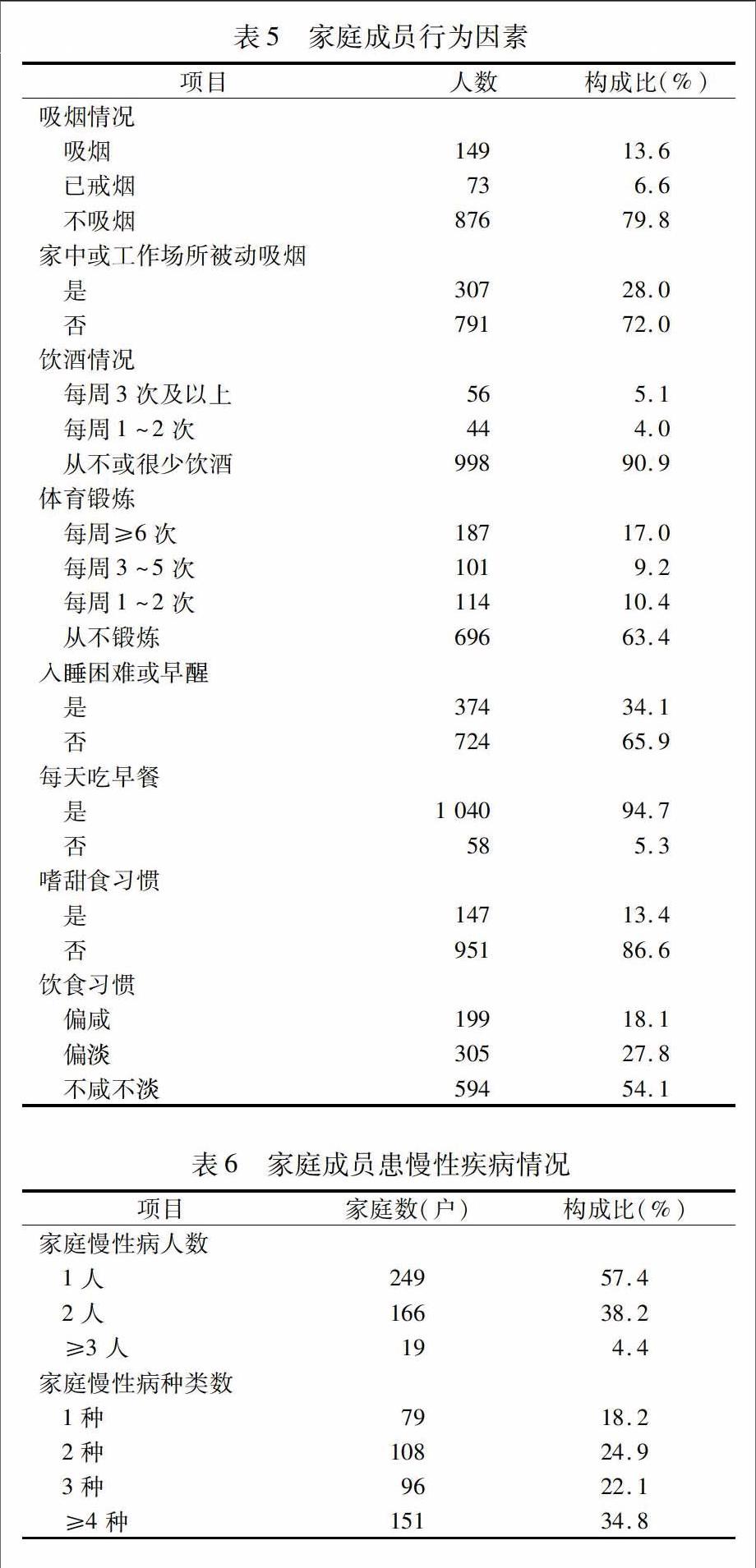

2.2.2行为因素 1098名被调查者中吸烟、饮酒、体育锻炼、睡眠情况、饮食习惯见表5。

2.2.3慢性疾病患病情况 调查发现434户家庭(86.8%)有慢性病患者。在慢病患者的家庭中,有1、2、3名患者的分别为249户(57.4%)、166户(38.2%)和19户(4.4%);有1、2、3、4种或更多种慢病者分别为79户(18.2%),108户(24.9%)、96户(22.1%)和151户(34.8%)。见表6。

参与调查的1098名家庭成员中,患有慢性疾病者636人(57.9%),慢性病患病情况主要构成为高血压546人(85.9%)、糖尿病214人(33.6%)、脑血管病170人(26.7%)、冠心病150人(23.6%)、高脂血症59人(9.3%)、恶性肿瘤30人(4.7%)、骨质疏松28人(4.4%)、前列腺增生27人(4.3%)。

2.2.4服药依从性 在患有慢性病的636人中调查服药依从性,发现有时忘记服药的89人(14.0%),偶尔不注意服药的226人(35.5%),自觉症状改善时曾停止服药或就医的205人(32.2%),自觉症状更糟时曾停止服药的85人(13.4%)。

2.2.5成员生命质量评价 本研究实际调查对象为1098人,EQ-VAS为(75.46±15.47)分。在健康的5个维度中,存在的健康问题最多的是疼痛或不舒服,自觉身体有中度及以上疼痛或不舒服者占16.8%,其次是日常活动和行动两个方面存在中度及以上困难者,均占16.2%。见表7。

3讨论

家庭是个人健康和疾病发生、发展最重要的背景和场所。本调查显示,家庭共同居住人数以2~3人的居多,以核心家庭为主,呈小型化、核心化、结构简单化的家庭规模,表现为既亲密又脆弱的特性。一些专家认为,此类家庭的资源不及主干家庭而较为匮乏,家庭的健康支持功能弱化,且对于有慢性病患者的核心家庭,其社区家庭访视的需求较高,應成为家庭医生服务的重点家庭之一。此外,还发现存在一定数量的因配偶离异或去世形成的单亲家庭,此类家庭生活照料与精神支持等家庭资源缺失,家庭功能失调,缺乏家庭养老等社会支持系统,面临较多的困境。家庭医生需要依托政府投入,为这部分家庭对接社会养老机构、志愿服务、心理咨询等社会支持系统,完善社区老年人居家照护等相关服务。

本研究被调查者超半数(67.9%)为老年人,受访者的家庭生活周期以退休期为主(87.2%),可能与调查社区为中心老城区,人口老龄化程度较高,且调查在签约家庭中开展有关。这部分有老年人的家庭是社区优先签约和利用家庭医生制服务的主体;另外也可能与调查时段为上班时间,家庭年轻人缺位而家庭受访者以老年人为主有关。处于不同生活周期的家庭往往存在着特定的家庭问题,面对退休期家庭,家庭医生可重点提供慢性病防治、心理照顾、临终关怀等服务。家庭权利结构类型以传统权威型为主,其次为分享权威型,呈现家庭关系多元化、平等化的趋势。家庭成员交流以直接、清晰和情感交流为主,月收入在2000~3499元的家庭居多,占72.4%。

家庭功能和结构方面,本次调查的家庭,虽然大多数家庭功能良好,但仍有15.4%的家庭已经存在不同程度的功能障碍。家庭成员以初中及以下文化程度为主,占56.2%。提示在开展健康宣教时应采用多种方式,提供通俗易懂,实用性强的健康知识。此外,家庭存在不同残疾类别的成员共82人,占7.3%,其中以肢体、视力及精神残疾类型为主,需要为这些家庭提供康复性健康照护。

部分居民存在较多的行为危险因素。参与调查的成员中目前吸烟的占13.6%,家中或工作场所被动吸烟的人占28.0%,控烟防病工作任重道远。有9.1%的人每周1次及以上饮酒,说明需对这部分人群开展相应的健康教育。63.4%的人从不锻炼,每周锻炼3次以上者仅为26.2%,说明居民对体育锻炼的重视程度不够,可能与工作和家庭负担较重,压力较大,意识不足或者缺乏有效的锻炼方式有关。存在入睡困难或早醒情况的为34.1%,睡眠障碍是这部分人群比较困扰的问题,需要引起重视。有5.3%的人每天不吃早餐,13.4%的人有嗜甜食的习惯,18.1%的人饮食习惯偏咸。提示家庭医生需提供相应的膳食指导,开展针对性的健康干预。

家庭慢性病患病率高且服药依从性较差。本次调查发现,家庭慢性病排前3位的是高血压、糖尿病和脑血管疾病,有57.9%的居民患有慢性病,多病共存严重,与国内相关调查相似。原因如下:①调查对象来自于家庭医生制服务签约家庭,其中部分家庭最初是因家中有老年人或者慢性病患者,为了便捷、经济等原因而选择签约,对家庭医生的卫生服务利用率相对较高,以至于慢性病患者也相对集中。②家庭对个体健康行为和生活方式的影响较大,许多慢性病如高血压、糖尿病等都有家庭聚集倾向,可能与遗传因素或家庭共同的生活习惯有关。此外,由于采用自报方式了解慢性病患病情况,可能仍存在低估的情况。在服药依从性方面,分别有35.5%和32.2%的居民偶尔不注意服药或自觉症状改善时曾停止服药或停止就医,表明部分家庭慢性病患者的遵医行为较差。而病人的遵医、就医等疾病相关行为不单是个体化的,家庭对其行为影响不能低估。

成员生命质量评价方面,调查家庭个体成员的EQ-VAS略低于全国卫生服务调查结果(80.91分),可能与此次被调查家庭老年人居多,且其中许多个体患有多种慢性疾病,倾向于较差的自评健康状况有关。调查对象存在的健康问题最多的是疼痛或不舒服,其次是日常活动和行动有困难,这可能因慢性病困扰,病情迁延不愈或预后较差的情况,造成个体不同程度的疼痛或不舒服,进而影响其日常活动和行为。

基于本次研究,提示家庭医生在为社区居民提供医疗保健服务:①应将个人的健康问题放回到他(她)生活的家庭背景上来观察、诊断和处理。往往一个家庭的各成员有共同的生活习惯,即使健康的家庭成员也存在罹患某种慢性疾病的潜在危险。家庭医生应以家庭为中心,开展规范化的预防保健和慢性病管理工作,提高家庭成员的健康素养,有效控制疾病的发生发展,从源头上提高社区居民的生活质量;同时充分利用家庭资源,调动患者及家属的积极性和配合度,改善家庭功能,促使患者采取健康的生活方式,改善遵医行为,提高服药依从性,从而起到健康促进的作用。②应结合社区实际,围绕家庭基本资料、家庭结构、家庭功能、家庭资源以及成员健康状况等资料,建立以家庭为单位的家庭健康档案信息并在此基础上开展家庭健康评估。家庭健康评估的目的除了评价家庭健康状态之外,更重要的意义在于制定分层分类的健康管理,并个性化地为成员制定保健计划和干预措施,从而真正实现以家庭为单位全生命周期的健康照顾。故此,运用健康管理的相关理论,建立家庭健康评估体系,引入量化分析,制定可操作的评估工具,开展分类的家庭健康管理至关重要。

本次在斜土社区进行的实证研究表明,课题组前期构建的“基于家庭医生制服务的家庭健康管理评估指标体系”具有一定的实用性和可操作性,有助于家庭医生全面了解辖区内居民家庭和个体的主要健康状况及影响因素,为在社区开展针对性的健康管理提供了实用性评估工具。本研究的不足之处在于仅局限对上海市中心老城区进行实证研究,未来可选择近郊城区及远郊社区进行多中心的研究分析,以进一步完善此家庭医生制服务下的家庭健康评估指标体系。