不同抗凝方法对长期透析导管功能的影响

2018-03-20葛霞

葛 霞

0 引言

血液透析是终末期肾衰竭患者的重要肾脏替代疗法之一。为保障血液透析的顺利进行,建立有效的血管通路是关键,动静脉内瘘仍为透析患者的首选,但部分患者因血管条件差等其他原因不能采用动静脉内瘘透析,只能选择长期中心静脉置管[1]。然而,长期中心静脉置管易发生血栓形成﹑感染等并发症,导致导管的功能不良,影响透析患者的生活质量与生存率。有报道,导管堵塞占导管功能不良的59%,是最常见的导管功能不良原因[2]。对于长期静脉置管功能不良的患者,国内多采用尿激酶定期封管[3]、透析后封管[4]或住院期间溶栓治疗[5],但这些方法耗费时间长,无法及时观察药物的不良反应,且费用较多。本研究通过我院血液透析中心2013年至今对因栓塞导致导管功能不良[如无法达到需要血流量(<200 mL/min)、需要经常调整体位或反接动静脉端等]的患者采用每次透析前溶栓、透析后尿激酶+肝素混合封管的护理方法,探讨其在长期置管功能不良中的作用。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2013年10月至2017年7月在我院血液净化中心借助长期中心静脉置管行血液透析的患者62例,男27例,女35例,年龄(56.1±13.8)岁,平均透析时间(29.3±12.7)个月,无出血倾向或活动性出血,无严重的高血压及活动性肝病。其中慢性肾衰竭患者31例,原发病为糖尿病肾病11例,高血压肾病9例,慢性肾小球肾炎9例,痛风2例。所有患者每周规律透析2~3次。应用带cuff的双腔长期留置透析导管,均发生过长期中心静脉置管功能不良。患者随机分为2组,两组患者的年龄、性别、透析时间、原发病等临床资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 长期中心静脉置管功能不良的判断 于血液透析开始回抽动静脉端血液,若回抽血液速度较初期置管时明显变慢,或抽出凝血块,甚至抽不出血液,通过改变导管的方向或者患者更换体位后仍旧不能通畅回抽血液,为导管阻塞。一旦发生阻塞,采用20 mL的注射器尽力抽尽导管内血凝块,应用尿激酶溶栓。

1.3 方法

1.3.1 封管方法 两组患者在每次透析开始前,用安尔碘棉签分别消毒动静脉端,然后用20 mL注射器分别从动静脉端口抽取上次透析结束时封管液,直至血液流出,部分中心静脉置管阻塞患者动脉端或静脉端可能抽不出血液,动静脉端各注入生理盐水10 mL,将10万U/支尿激酶用4 mL生理盐水溶解后,将尿激酶以弹丸式按导管标记长度分别从动静脉导管端口注入,夹闭导管夹,将导管端口连接肝素帽,用无菌纱布包扎固定好导管,30 min后测试导管通畅性[6],如不通畅,可重复1~2次,至导管通畅再开始血液透析。

1.3.2 观察组 观察组患者透析前采用前述封管方法进行溶栓,透析结束后采用肝素+尿激酶(生理盐水2 mL+肝素12 500 U+尿激酶10万U)按导管标记量封管。

1.3.3 对照组 对照组患者透析前同样采用前述封管方法进行溶栓,而透析结束后采用常规肝素封管(生理盐水2 mL+肝素12 500 U)。

1.3.4 观察指标 观察两组患者的长期静脉置管功能及并发症的发生情况,包括每次透析时的血流量、跨膜压、静脉压、停止透析前溶栓时间、导管堵塞及导管感染、身体局部出血发生率;两组患者于首次透析前及观察结束的最后一次透析后抽取静脉血,测定凝血五项,比较治疗前后的凝血指标。

2 结果

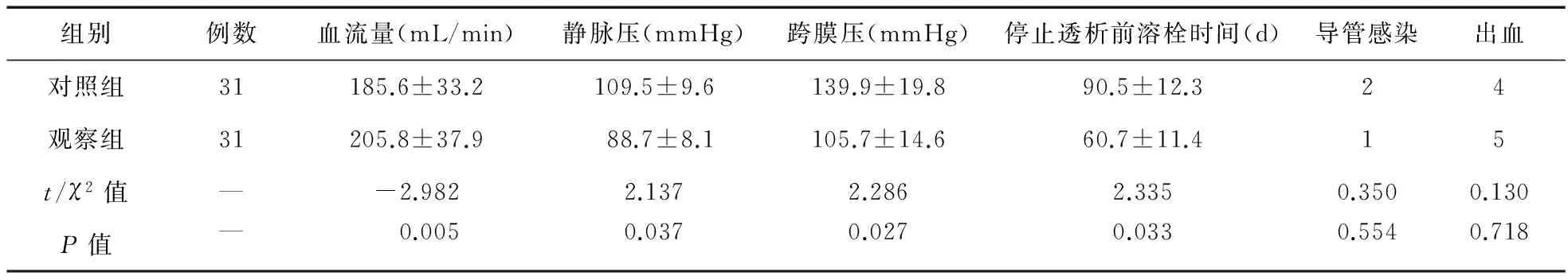

2.1 两组患者长期静脉置管功能及并发症情况比较 观察组血液透析流量高于对照组,观察组血液透析过程中静脉压、跨膜压均低于对照组,停止透析前溶栓时间较对照组缩短(P<0.05)。两组患者出现导管感染及发生出血的例数均较少,且两组比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

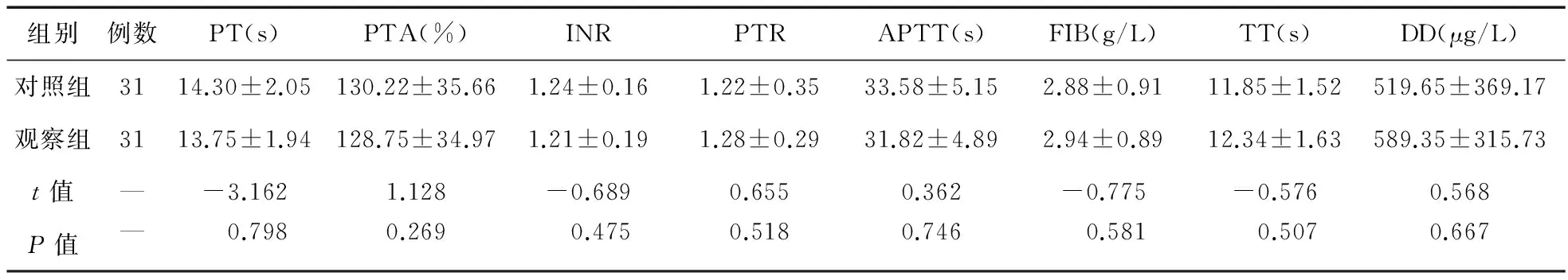

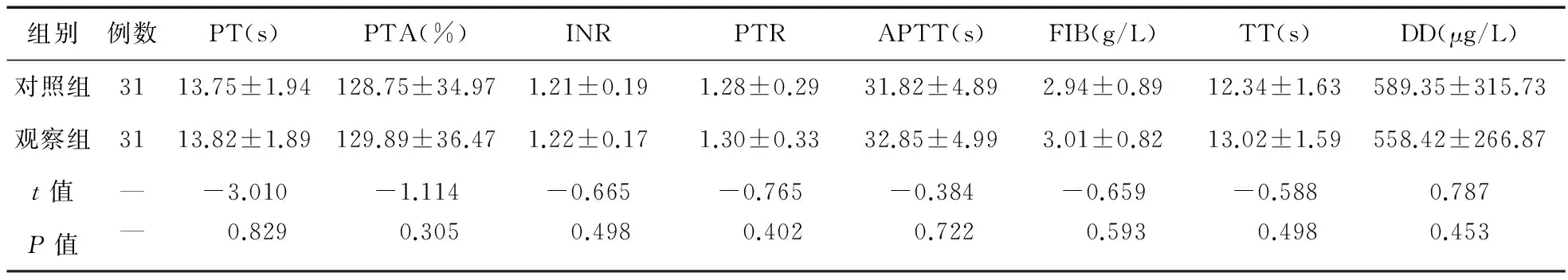

2.2 两组患者凝血指标比较 治疗前、后,两组患者凝血功能比较差异均无统计学意义(P>0.05),见表2、表3。

3 护理

3.1 透析前的护理 耐心细致地做好解释工作,使患者了解尿激酶透析前封管的必要性。包括使用尿激酶的原因、方法,想要达到的效果及可能带来的不良反应。仔细询问患者有无尿激酶过敏史,身体局部有无出血情况,是否有出血倾向,了解患者的凝血情况。溶栓期间密切观察患者反应,若出现头晕、皮肤瘙痒、皮疹、面色苍白出冷汗、低血压等过敏现象,立即抽出动静脉端液体,并配合医生积极抢救。

3.2 透析过程中护理 严密观察患者的反应,每小时记录患者的脉率、体温、呼吸频率和血压。透析前抽出尿激酶封管液进行血液透析,透析期间注意观察记录透析过程中的血流量、静脉压、跨膜压情况,并注意观察有无出血倾向,做好常规透析护理,透析后按无菌原则进行封管。

3.3 透析后护理 告知患者及家属居家期间密切观察有无出血倾向,如皮肤黏膜出血点、眼底出血、血尿等,一旦发现,应立即到医院就诊。强调保护导管的重要性,做好导管的居家护理,保持导管隧道口局部清洁干燥,注意观察导管口有无发红发痒现象,避免导管感染。剧烈咳嗽或恶心呕吐等动作可增加管腔压力,应尽量避免。

表1 两组患者长期静脉置管功能及并发症情况比较(例)

表2 治疗前两组患者凝血指标比较

注:PT:凝血酶原时间;PTA:凝血酶原时间活动度;INR:国际化标准比值;PTR:凝血酶原比率;APTT:活化部分凝血活酶时间;FIB:纤维蛋白原含量;TT:凝血酶凝集时间;DD:D-二聚体

表3 治疗后两组患者凝血功能比较

4 讨论

随着我国人口老龄化及冠心病、糖尿病患者的逐渐增多,长期静脉置管作为血液透析的血管通路应用的越来越广泛[7]。目前临床应用的多为带cuff的长期静脉置管,且在皮下形成隧道,因此,由长期管扭曲、打折而引起堵塞的较少,临床上常见的导管功能不良还是由于长期静脉置管顶端的血栓形成导致[8]。如果血栓形成未得到及时的处理,可导致管腔全部堵塞,甚至拔管,加重患者的经济及思想负担。

对已形成导管功能不良的患者,早期溶栓治疗很重要,目前临床上最常使用的药物是肝素及尿激酶,肝素的作用原理是其能与抗凝血酶Ⅲ结合,从而阻碍血小板的聚集,使凝血活酶的形成遭到破坏,阻止凝血酶原变成凝血酶。尿激酶作为溶栓剂,其通过对内源性纤维蛋白溶解系统的作用,加快纤溶酶原向纤溶酶转化,纤维蛋白降解,阻碍血小板凝集,防止血栓形成[8],且其对微小血栓的溶解十分有效,具有良好的选择性溶栓特性。血管通路的K/DOQI指南强调了尿激酶在长期静脉置管功能不良时的作用[9]。目前,我国关于肝素及尿激酶对预防长期静脉置管的堵塞及不同的肝素及尿激酶浓度封管对其的影响的研究较多[10-13],而本研究主要针对已发生长期静脉置管堵塞的患者及尿激酶的应用方式展开。

本研究中,对于已发生长期中心静脉置管阻塞的患者,采用透析前溶栓的方法操作方便,耗时少,不影响患者的透析时间,可在透析期间观察药物的不良反应,提高了用药的安全性;其用药剂量小,严格按照导管长度进行注射,进入患者体内的几率极小,因此,患者凝血指标无明显变化。有研究显示,肝素+尿激酶的混合封管方式在预防长期中心静脉置管中有显著的作用。本研究中,观察组患者在透析后采用肝素+尿激酶的混合封管方式,提升了患者透析时的血流量,跨膜压和静脉压较对照组明显减低,尤其是在停止透析前溶栓时间上也显示出了显著的效果。透析前溶栓停止,意味着长期中心静脉置管的再通,导管恢复通畅,停止透析前溶栓的时间缩短,说明尿激酶+肝素混合透析后封管较单纯的肝素封管更有效。在本研究中,观察组患者的出血等并发症、凝血指标与对照组比较差异无统计学意义,说明尿激酶并未对患者造成附加损害,可安全应用。

综上所述,采用透析前尿激酶溶栓、透析后尿激酶+肝素混合封管的方式,护理人员操作简便,对患者造成的不良反应小,不需住院治疗,再通的成功率高,透析血流量较透析后单纯肝素封管提高,且避免了因中心静脉置管功能不良而导致的拔管,减少了患者的经济支出,安全有效,值得临床推广。

[1] 郭风玲,张宝红,陈磊,等.自体动静脉内瘘和带袖套隧道导管血管通路在血液透析中的应用效果比较[J].山东医药,2016,56(24):84-86.

[2] Reddy AS,Lang EV,Cutts J,et al.Fibrin sheath removal from central venous catheters:an internal snare manoeuvre[J].Nephrol Dial Transplant,2007,22(6):1762-1765.

[3] 凌红,冯彬,刘丽.规律性尿激酶联合肝素封管预防血液透析患者长期留置导管功能不良的疗效观察[J].中国药业,2016,25(9):87-89.

[4] 杨红荣,郑璇,危正南,等.定期尿激酶封管对血液透析患者长期颈内静脉导管的影响[J].海南医学院学报,2014,20(11):1527-1529.

[5] 殷雪平.不同剂量尿激酶泵入治疗长期血透导管功能不良的疗效比较[J].中国医药指南,2013,11(34):165-166.

[6] 吴华芬,章巧庆,陈雪美.两种尿激酶溶栓法在透析导管功能不良中的应用[J].中国药业,2013,22(9):54-55.

[7] Mokrzycki MH,Lok CE.Traditional and non-traditional strategies to optimize catheter function:go with more flow[J].Kidney Int,2010,78(12):1218-1231.

[8] 金梅,蒋纯,汪莉华,等.尿激酶导管内输注治疗长期透析导管血栓形成的疗效及护理[J].齐齐哈尔医学院学报,2014,35(4):605-606.

[9] 崔琳琳,叶朝阳.中心静脉长期留置导管常用封管液及封管方法[J].中国血液净化,2015,14(1):5-9.

[10]任月运,李红梅.定期尿激酶联合肝素封管对预防血液透析长期导管感染的观察[J].中国血液净化,2016,15(6):341-343.

[11]赵海霞,于洋,崔天蕾,等.维持性血液透析患者采用不同抗凝剂封存Cuff导管的临床对照观察[J].肾脏病与透析肾移植杂志,2014,23(6):539-542.

[12]陈静芳,谈丽丽,杨晓红.尿激酶封管在糖尿病肾病长期留置导管中的观察及护理[J].护士进修杂志,2011,26(23):2162-2164.

[13]冯彬,孙扬昕,苗蕾.尿激酶联合肝素钠6日强化封管防治维持性血液透析患者长期留置导管功能不良效果观察[J].现代中西医结合杂志,2015,24(25):2828-2829.