因人因地制宜的法律传统及其当代演变:以清代盗律为中心的考察

2018-03-20谢晶

谢 晶

引言

“盗律”是《大清律例·刑律》中最具分量的部分之一,①“杀人曰贼,窃物曰盗。贼者害也,害及生民,故曰贼;盗则止于一身一家,一处一事而已”,因而《大清律例》“贼盗”篇中,“自首至妖言三条系贼,余皆盗也”。参见(清)沈之奇:《大清律辑注》(下),怀效锋、李俊点校,法律出版社2000年版,第543页;(清)薛允升:《读例存疑重刊本》(第三册),黄静嘉编校,成文出版社1970年版,第555页。其下有众多例文专门规范特别人群行盗以及发生在特别地域的盗行为的特别处理规则,前者如关于旗人、回民、苗人行盗,后者涉及之地域,既涵盖“内地十八省”之各地,也包括将军辖区如盛京、办事大臣辖区如西宁等,这些特别人群与特别地域通常关系紧密,且对二者之规制上立法目的相近,故本文将二者并而论之。

学术界目前已颇有一些对有清一代特别人群、特别地域法制的研究。值得关注的作品,如王志强教授对省例及条例中“地区性特别法”的探讨;②参见王志强:《清代国家法:多元差异与集权统一》,社会科学文献出版社2017年版,第1-65页。陈煜副教授亦有相关研究,参见陈煜:《〈大清律例〉中出现的地点问题刍议》,载中国法律史学会2012年学术年会论文集,2012年11月。苏亦工教授对省例、“民族地方法规”、回民相关条例的解析;③参见苏亦工:《明清律典与条例》,中国政法大学出版社2000年版,第74-89页;苏亦工:《清律回民相关条例及其影响》,载《政法论坛》2016年第3期。刘广安教授、苏钦教授对民族法制的考论。④参见刘广安:《清代民族立法研究》,中国政法大学出版社2015年版;苏钦:《中国民族法制研究》,中国文史出版社2004年版。但就笔者目力所及,目前还未有对《大清律例》盗律中涉及的特别人群、特别地域的专门研究,更鲜见古今类似立法之贯通考量。本文便为作此努力,分析清代盗律中的相关律例①本文《大清律例》的参用本为(清)薛允升:《读例存疑重刊本》,黄静嘉编校,成文出版社1970年版。本文引用时不再注明出处,仅以黄静嘉先生所编律例序号及律例名为标识,但为方便起见,改原文律例序号的汉字字符为阿拉伯数字。及其在实践中的具体运用,并发掘古今类似立法之异同与得失,以期为当代法制建设寻觅来自历史的经验与教训。

一、分人别地:范围与适用

《大清律例》盗律中涉及的特别人群,主要是旗人、回民、苗人三类,②对蒙古人的特别规范主要集中在《蒙古律例》中,因其不属于《大清律例》,故不在本文讨论范围。盗牛马畜产门内有部分例文涉及对蒙古人的专门规范,但因亦为对特别地域——蒙古地区的规范,为讨论方便,本文将其置于彼处。《蒙古律例》中关于盗贼的规定,参见张锐智、徐立志:《中国珍稀法律典籍集成》(丙编第二册),科学出版社1994年版,第331-340页。对《蒙古例》的专门研究,可参见苏亦工:《明清律典与条例》,中国政法大学出版社2000年版,第78-87页;[日]岛田正郎:《清朝蒙古例的研究》,创文社1982年版;[日]岛田正郎:《清朝蒙古例的时效性研究》,创文社1992年版。另,《西宁青海番夷成例》中也有关于盗的部分,参见张锐智、徐立志:《中国珍稀法律典籍集成》(丙编第二册),科学出版社1994年版,第391-392页。相关例文分布在强盗、白昼抢夺、窃盗、恐吓取财、起除刺字等门:

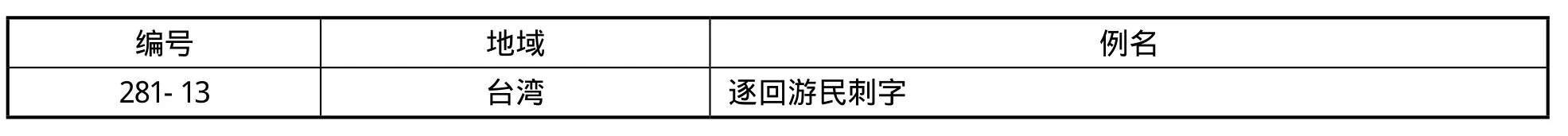

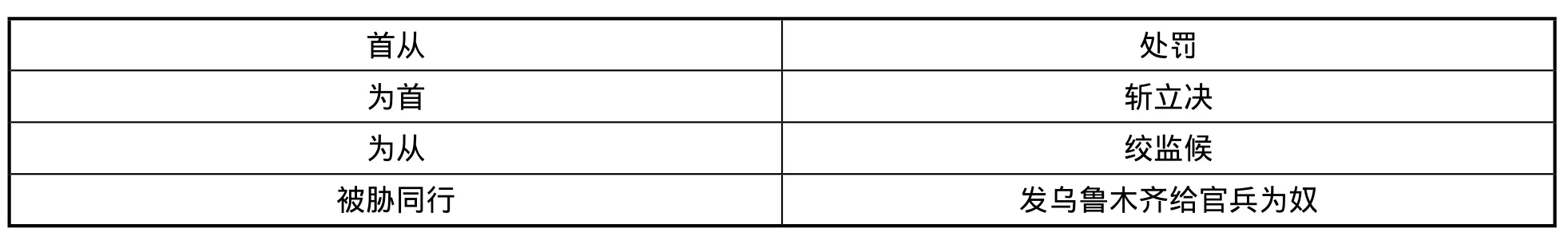

实践中,这些例文也均能得到遵循。咸丰十年(1860),旗人莽喀等强盗杀人,依266-23例,“俱照强盗本律定拟,不得以情有可原声请”③宫中档奏折-咸丰朝,档案号406011993,台北故宫博物院藏。。道光二十五年(1845),回民马金有等三人行窃,依269-11例,“结伙三人以上,但有一人执持器械,无论绳鞭刀棍棒,俱不分首从,不计赃数次数,改发云、贵、两广极边烟瘴充军”④宫中档奏折-道光朝,档案号405007766,台北故宫博物院藏。。嘉庆六年(1801),苗人梁和尚、吴周三等“纠伙焚村劫杀”,依268-04例,为首斩立决枭示,为从斩立决。⑤宫中档奏折-嘉庆朝,档案号404006447,台北故宫博物院藏。

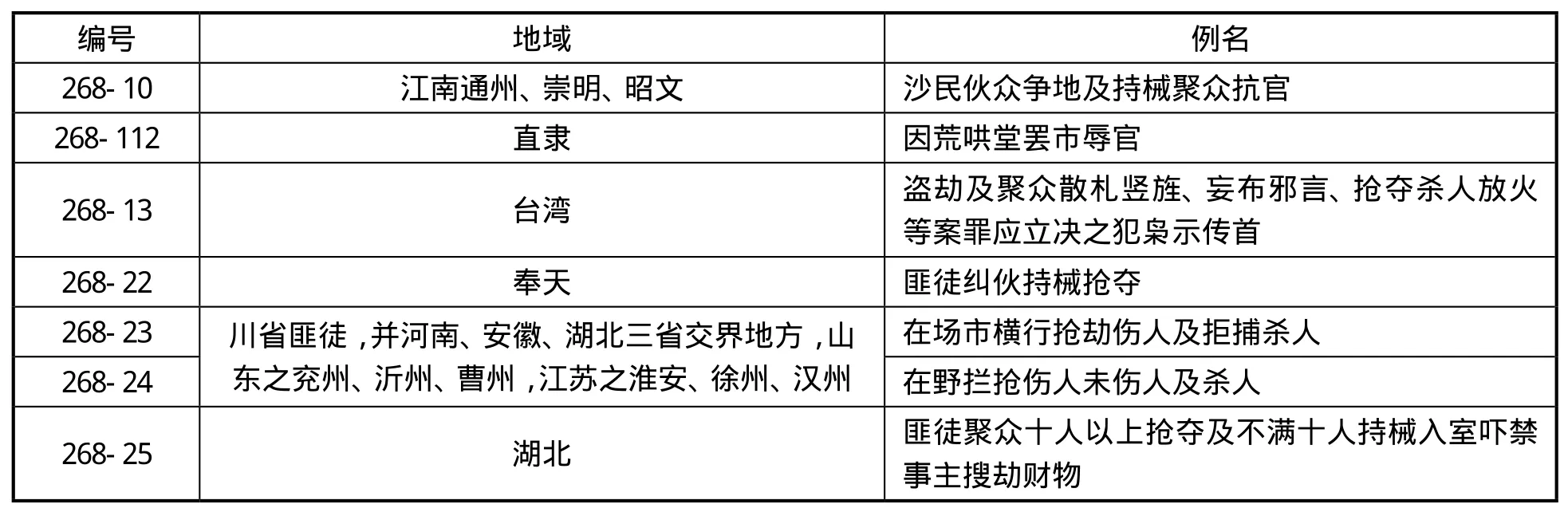

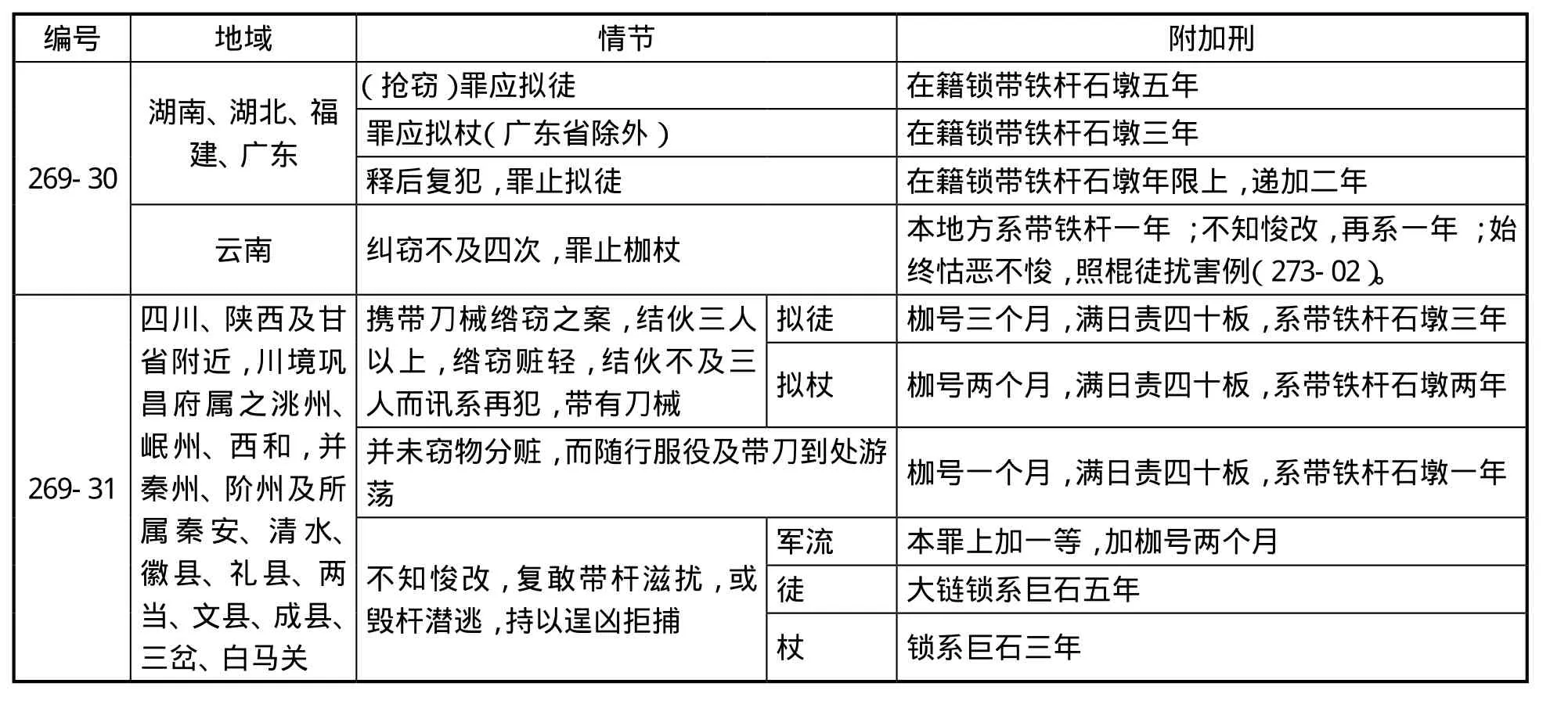

对特别地域的特别规范分列于强盗、白昼抢夺、窃盗、盗牛马畜产、恐吓取财、诈欺官私取财、略人略卖人、盗贼窝主、起除刺字各门之中。强盗门内的特别地域,有山东、广东、广西与京城四地:

实践中,如咸丰元年(1851),山东巨野县的谢莪、杨安、谢九三人均合依266-39例,“山东省匪犯,审有执持器械、结捻抢夺得赃,不论赃数多寡,数至五人以上,为从实发云、贵、两广极边烟瘴充军”,又“各加拘捕罪二等,拟发新疆给官兵为奴”。①北大移交题本,档号02-01-02-2825-009,中国第一历史档案馆藏。道光二十九年(1849),粤东广宁县监生江樑才家被劫一案中,陈均保等行劫伙众四十人以上,按266-46例先行正法,已故之犯戮尸,首犯“悬竿示众,以昭炯戒”②录副奏折,档号03-3961-035,中国第一历史档案馆藏。。咸丰九年(1859),门大等在京城行强盗,依266-43例文,拟斩立决加枭示。③宫中档奏折-咸丰朝,档案号406010141,台北故宫博物院藏。

白昼抢夺门涉及的特别地域更为广泛,且划分得更为细致——不仅有特别省区的规范,还有特别府、州者:

嘉庆十八年(1813),安徽船户陆有田等在沿江旷野之处抢夺,依268-24例,“在野拦抢止二三人”,俱发云贵、两广极边烟瘴充军。嘉庆二十一年(1816),川省匪徒刘顺被胁同行抢夺,也比照此例,“在野拦抢四人至九人遣罪例”量减拟徒。值得注意的是,道光元年(1821),发生在直隶省的王学礼、王允在野拦抢过客行李一案,虽并非发生在此例明列的地域之内,亦比依此例,“在野拦抢止二三人、不分首从”发云贵、两广烟瘴充军。④(清)许梿、熊莪纂辑:《刑部比照加减成案》,何勤华等点校,法律出版社2009年版,第75-76页。

窃盗门内的特别地域更是精确到了县:

269-31例为嘉庆十六年(1811)四川总督常明并陕西巡抚董教增、陕甘总督那彦成先后奏准定例,同治九年(1870)改定。①(清)薛允升:《读例存疑重刊本》(第三册),黄静嘉编校,成文出版社1970年版,第670页。那氏之奏指出该例在陕西省适用之原因:“陕西山南一带,在与川省毗连,五方杂处,间有无籍贫民携带刀锚,四处游荡,乘机绺窃,甚或抢夺行凶,虽经随时惩办,究未能敛迹,今四川酌定章程,小惩大诫,更恐彼省严办,又多窜入陕境。”遂奏请照川省之例“画一办理”。②朱批奏折附片,档号04-01-01-0535-013,中国第一历史档案馆藏。

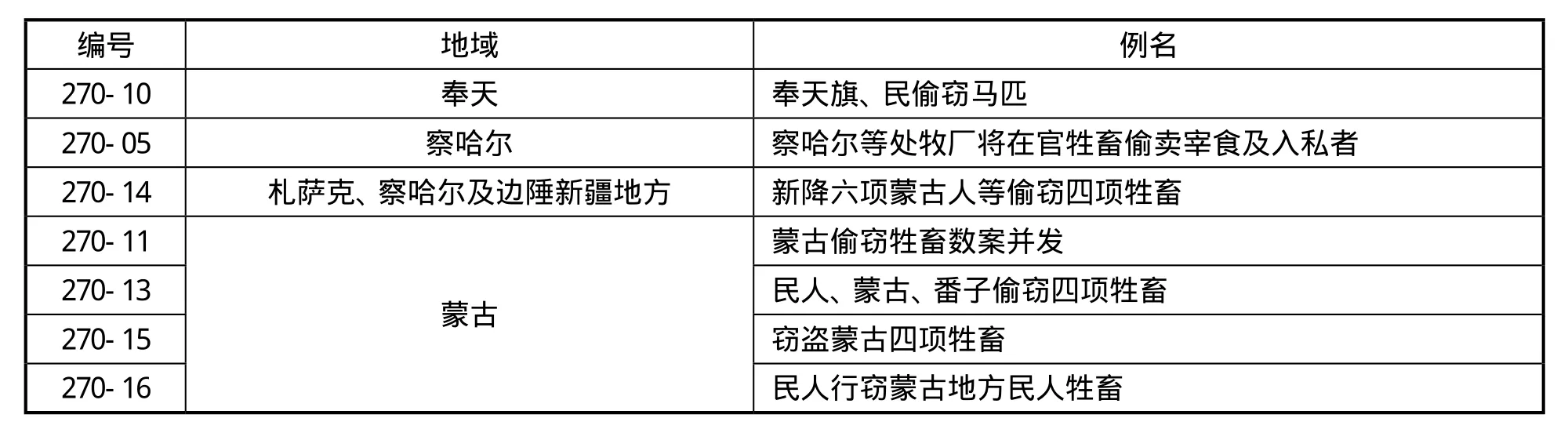

盗牛马畜产门内主要涉及蒙古、察哈尔、奉天等地:

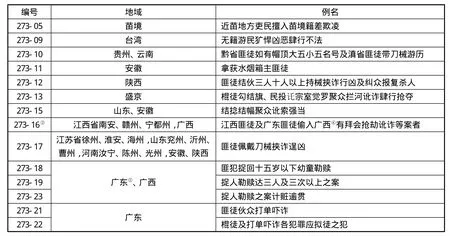

恐吓取财门涉及的特别地域与犯罪行为的种类尤为广泛和复杂:

道光四年(1824),在广东发生的方阿九等听从掳捉邢廷杰勒赎一案,邢姓被亲属夺回,方姓等即照273-23例,在“审无凌虐重情、止图获利关禁、从犯拟军”上,量减一等,杖一百,徒二年。⑥(清)许梿、熊莪:《刑部比照加减成案》,何勤华等点校,法律出版社2009年版,第455页。

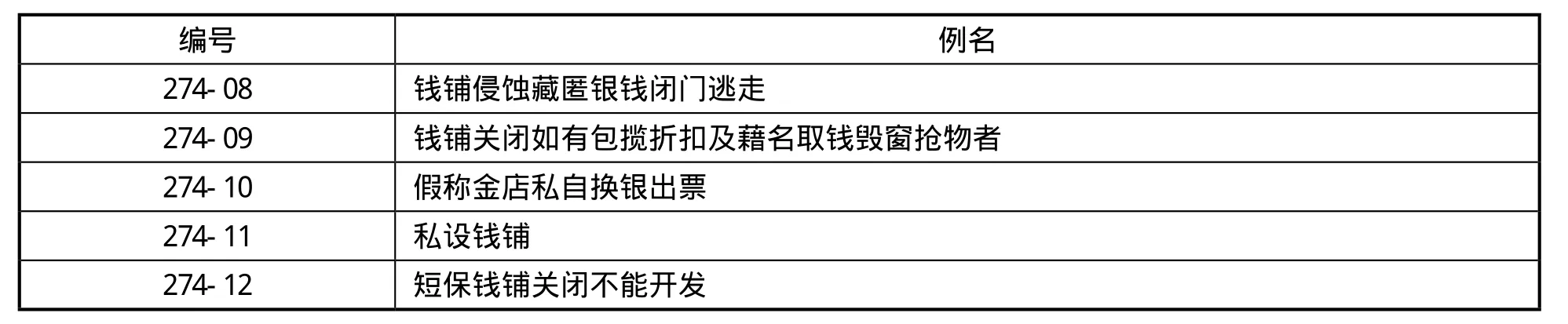

诈欺官私取财门内的相关例文,为五条针对京城钱铺者:①这五条例文的立法缘由、修订过程及实践状况,可参见(清)赵舒翘:《慎斋文集》,闫晓君整理,法律出版社2014年版,第56-57页。

略人略卖人门,有一例涉及盛京、乌喇,一例关于云南、四川并贵州,其它四例均针对贵州:

盗贼窝主门内亦有数条相关例文,其中,山东例与恐吓取财门273-15例相对应,两广例与恐吓取财门273-18、19、23三条例文对应:

起除刺字门相关例文仅有一条:

二、一事一例:特点与评价

总体而言,清代盗律中关于特别人群及特别地域的特别立法主要体现出三方面的特点:处罚加重、规则复杂、轻重失衡。

(一)加重处罚

清代盗律对特别人群及特别地域的特别立法,无不是加重对相关行为的处罚,即便是对律例原本优待的旗人亦是如此。《名例律》“犯罪免发遣”律言:“凡旗人犯罪,笞、杖,各照数鞭责。军、流、徒,免发遣,分别枷号。”(009-00)①据薛允升考证,此原律目系军官军人犯罪免徒流。雍正三年(1725)以现行旗下人犯徒流等罪准折枷号,与军官犯罪免徒流之意相符,因另立犯罪免发遣律名,列于军籍有犯之前,以旗下犯罪折枷号之例载入,作为正律。参见(清)薛允升著述:《读例存疑重刊本》(第二册),黄静嘉编校,成文出版社1970年版,第33页。对这一律文的细致研究,可参见苏钦:《清律中旗人“犯罪免发遣”考释》,载苏钦:《中国民族法治研究》,中国文史出版社2004年版。《大清会典》中对旗人在法律上享受之优待有更详细记载,参见《钦定大清会典》卷五十三,光绪乙亥刻本。实践中,如顺治十一年(1654),小狗子、裘大等白昼抢夺行人钱米等物,本应被杖一百、徒三年,但因身份乃满洲家人,于是免徒,仅拟鞭一百。②内阁大库档案,登录号008836-001,台湾“中央”研究院藏。道光四年(1824),广林被依恐吓取财门内的273-02例处理,本应杖一百、徒三年,但因系旗人,仅“照例折枷”。③(清)许梿、熊莪纂辑:《刑部比照加减成案》,何勤华等点校,法律出版社2009年版,第468页。

然而,盗律中的例文让这一优待发生了部分变化。乾隆三十五年(1770),强盗门新增例文言:“满洲旗人有犯盗劫之案,俱照强盗本律定拟,不得以情有可原声请。”(266-23)表明旗、民将一体照强盗本律拟罪,不再对旗人有如犯罪免发遣律文所言之区别对待。乾隆五年(1740)、三十年(1765)在窃盗门新增两条例文亦有类似的意旨,④乾隆四十七年(1782)删并为一,五十七年(1792)、道光五年(1825)改定。本例之增修过程,参见(清)薛允升著述:《读例存疑重刊本》(第二册),黄静嘉编校,成文出版社1970年版,第664页。乾隆五十七年关于本例之上谕,见军机处档折件,档案号057199,台北故宫博物院藏。规定“凡旗人初次犯窃,即销除旗档”,日后不能再享受旗人特权。当次所犯,若为徒罪以上,也“即照民人一体刺字发配”,只有“罪止笞杖者”,方能“照律科断,免其刺字”,“后再行窃,依民人以初犯论”,比民人行窃处罚稍轻。且若被认为“其情同积匪,及赃逾满贯者,该犯子孙一并销除旗档,各令为民”,子孙日后也不能再享有法律对旗人的优待。(269-22)

定例之外,光绪元年(1875)因发现“奉省乡镇市集,宗室、觉罗各项旗人往往窝庇贼匪,缉捕官弁惧被诬赖受累,不敢搜拿”,遂发布上谕曰:“嗣后奉天各处,……如有图利窝留,即与盗贼同罪,无论宗室、觉罗。”⑤内阁大库档案,登录号227567-001,台湾“中央”研究院藏。光绪二十八年(1902),旗人荣生等违犯略人略卖人律,也被“销除旗档,照民人一例办理”⑥军机处档折件,档案号152202,台北故宫博物院藏。。道光五年(1825),旗人幅受照恐吓取财门273-02例减一等处理,亦未享受到优待,而是“销除旗档,照民人一例问拟”⑦(清)许梿、熊莪纂辑:《刑部比照加减成案》,何勤华等点校,法律出版社2009年版,第469页。。本案未如上引道光四年旗人广林一案“照例折枷”,由于材料记载不全,故难知其因,但亦可看出实践中旗、民一体拟罪的倾向。

当然,这类例文也并非对特别人群、特别地域的所有盗行为均加重处罚,而主要是针对那些包含有例文明列的情节的盗行为,如聚众、执持器械、杀伤事主等。如对回民、苗人的加重处罚,主要针对聚众行盗者。凡回民抢夺,结伙在三人以上及二人以下“审有纠谋持械逞强情形者”,不分首从,俱发云、贵、两广极边烟瘴充军。(268-17)回民行窃,结伙三人以上,但有一人执持器械(无论绳、鞭、刀、棍、棒),或结伙十人以上无论是否执持器械,俱不分首从、不计赃数、次数,发云、贵、两广极边烟瘴充军,若未得财,及结伙虽在三人以上而俱徒手行窃,于前军罪上减一等,杖一百、徒三年。(269-11)⑧至于如此立法的缘由,道光五年(1825)时任河南巡抚指出:“回民之习为匪者,其情固与捻匪殊,而其齐心党恶,不必谋而响应。是以乾隆年间纂定回民结伙之例,并无预谋事样、请复旧例等语。”(清)许梿、熊莪纂辑:《刑部比照加减成案》,何勤华等点校,法律出版社2009年版,第434页。苏亦工教授对此有更深入分析,参见苏亦工:《清律回民相关条例及其影响》,载《政法论坛》2016年第3期。薛允升曾对这两条例文提出疑问:“三人以上,内如有民人,如何科断?记参。”⑨(清)薛允升著述:《读例存疑重刊本》(第三册),黄静嘉编校,成文出版社1970年版,第658页。实践中,嘉庆二十二年(1817),回民杨大榜听从民人杨大怀等行窃,同伙六人,仅杨大榜系回民,安徽巡抚将其照269-11例,徒手拟徒,但刑部认为“该犯系听从行窃,较回民独窃之案,情节尤轻”,于是改依窃盗原律处理,仅杖七十。⑩(清)许梿、熊莪纂辑:《刑部比照加减成案》,何勤华等点校,法律出版社2009年版,第79页。

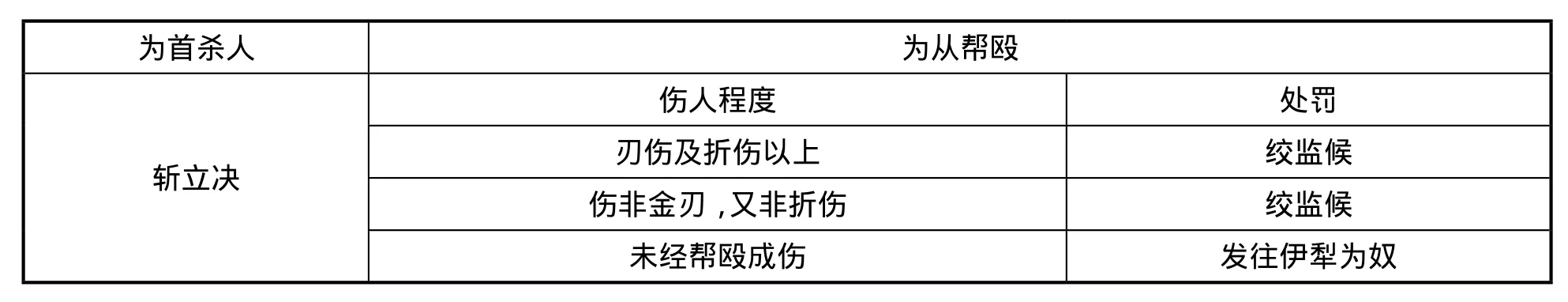

对苗人聚众行盗的人数要求更高——百人以上。如果行盗过程中兼有“烧村劫杀抢掳妇女”情节(268-04),则分首从有如下刑罚:

若抢夺者为在黔、楚两省交界的红苗,则分人数不及五十、至五十、至百人分别拟罪。(268-19)土司官对苗人的约束之责也与聚众人数有关,“凡苗人犯抢夺,该管土司官约束不严,俱交部议”,若聚至百人以上,土司府州革职,百户、寨长罢职役、满杖。(268-20)

对执持器械者加重处罚,亦出现在多条例文中。举例而言,除了上述回民例,还如强盗门内,若在京城“持火执械,入室威吓,掷物打人”,即便未得财伤人,为首之犯亦拟绞监候,为从者发云、贵、两广极边烟瘴充军。(266-43)再如白昼抢夺门内,奉天地方匪徒纠伙抢夺,不论人数多寡,曾否伤人,但有一人执持鸟枪,不分首从,斩立决枭示。结伙不及三人,但有持械威吓事主情事,除实犯死罪外,余俱不分首从,发云、贵、两广极边烟瘴充军,面刺抢夺二字。(268-22)

加重处罚的方式主要有三种:1.直接加重主刑(笞、杖、徒、流、死);2.斩立决者加枭首示众;3.加附加刑(枷号、锁带铁杆、石墩、巨石等)。

直接加重主刑是加重处罚的最常见的方式。以恐吓取财门内例文为例,江西省南安、赣州、宁都州,三府州所属匪徒,以及广东省匪徒偷入广西省勾结土匪,如有拜会、抢劫、讹诈等案,军流以下各犯,均于应得本罪上加一等定拟。(273-16)再如广东、广西二省掳捉匪犯,如有将十五岁以下幼童捉回勒赎者,罪应斩绞候者,加拟立决;罪应遣军者,加拟绞监候;罪应拟徒者,发极边四千里充军;(273-18)该二省的捉人勒赎之案,如被捉人数在三人以上,及掳捉至三次以上,同时并发者,对被胁同行之外的其他人等都照273-18例处理。(273-19)

对斩立决者加枭首示众,也是较为常见的加重处罚的方式。如强盗门内,在广东、广西二省抢劫盗犯,如有行劫后,因赃不满欲,复将事主人等捉回勒赎者,无论所纠人数多寡,及行劫次数,为首之犯,拟斩立决枭示。(266-39)在粤东内河盗劫,若行劫伙众四十人以上,或不及四十人而有拜会结盟、拒伤事主、夺犯伤差、假冒职官,或脱逃二三年后就获,应斩决者,均加枭示。(266-46)

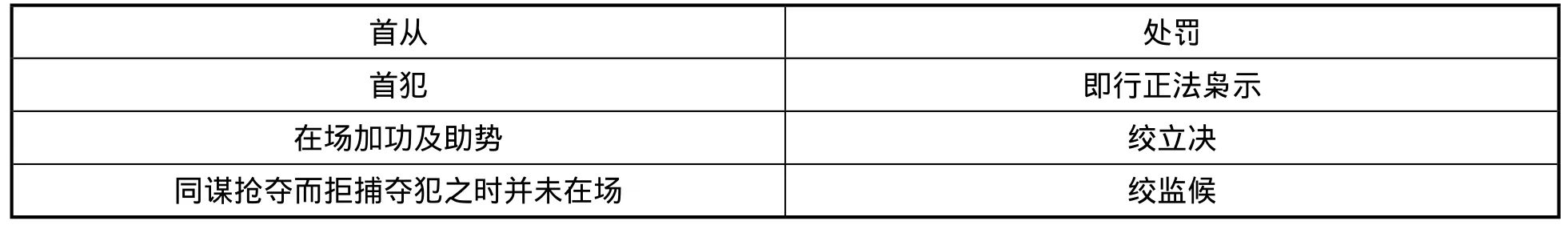

对犯罪者加枷号、锁带铁杆、石墩、巨石等附加刑,集中体现在窃盗门,相关规定整理为如下表格:

续表

道光七年(1827),山东巡抚程含章指出,从实践的情况来看,这类附加刑的止盗效果比直接加重主刑更好:

计自改例至今已阅十年,照新例加重拟军拟徒者,已不下万余名,盗风究未稍息。推原其故,一则匪徒恃其能逃,一则地方官缉捕不尽得力。检查档案,问徒者例无口粮,因无不逃之犯,问军者到配后,如不得所亦多逃回,改易姓名,另换地方,仍复肆窃为匪,再办再逃,案牍纷繁,于事未见有益。而地方官每办一案,自购线缉捕,以至解府解省发配须赔银五六十两至百余两不等。其在缺分稍优之州县,尚可勉力办理,而瘠苦之缺,即欲多办盗案,而力有不能,难保其不讳匿不报,抑或比捕不严,捕役窥见本官心意,往往纵犯不拿,此盗风之所以未见稍息也。

而这类附加刑,使“该犯日与亲戚乡邻相见,因有以动其羞愧之良心,即乡里匪徒亦可藉以触目警心,有所愧惮,而不敢为恶,而地方官既不须贴赔解费,又无脱逃处分,自必认真缉捕,严办示惩,庶盗风可冀渐息,较之拟军徒旋即脱逃徒繁案牍者,更为有益”,并称,其“前官广东二十年,初到时,见贼盗繁多,甲于天下”,即曾尝试“将情重法轻者锁带铁枪石墩”,发现各地方官确实“乐其简便易行,认真缉捕,盗贼案因之渐稀,实已著有成效”①朱批奏折,档号04-01-01-0691-038,中国第一历史档案馆藏。。

(二)规则复杂

这类例文体现出的第二个特点是规则复杂,其中不仅有实体性的规范(大多数),亦不乏程序性的规则,如窃盗门内的269-03、269-05关于京城及直隶省捕盗规则的两条例文,再如略人略卖人门内关于外省民人买贵州穷民子女的275-05例文。

实体性的规范中,因地域、聚众人数、首从、杀伤人程度、赃数等之不同,惩罚随之不同。以白昼抢夺门内的268-23、268-24两条例文为例,其适用涵盖的地域乃六个省区的部分府州:四川省全境,河南、安徽、湖北三省交界地方,山东省的兖州、沂州、曹州三府,江苏省的淮安、徐州、汉州三府州,针对的情节为“有红胡子、白撞手、拽刀手等名目”者,因行抢之具体地点的不同——场市人烟凑集之所与野外人烟稀少处,分为前后两个例文,相应的处罚标准及程度即不同,在例文中,又根据聚众人数、首从、杀伤人程度等分别定有处罚方式:

在场市人烟凑集之所横行抢劫,纠伙不及五人者:

纠伙五人以上,无论曾否得财:

拒捕夺犯,杀伤兵役、事主及在场之人者:

若是在野拦抢,未经伤人之案,除实犯死罪外:

但伤人者:

拒捕杀人者:

纠伙数至十人以上,则无论伤人与否:

倘有杀人夺犯伤差等事:

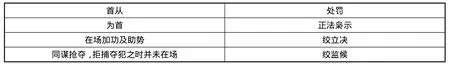

(三)轻重失衡

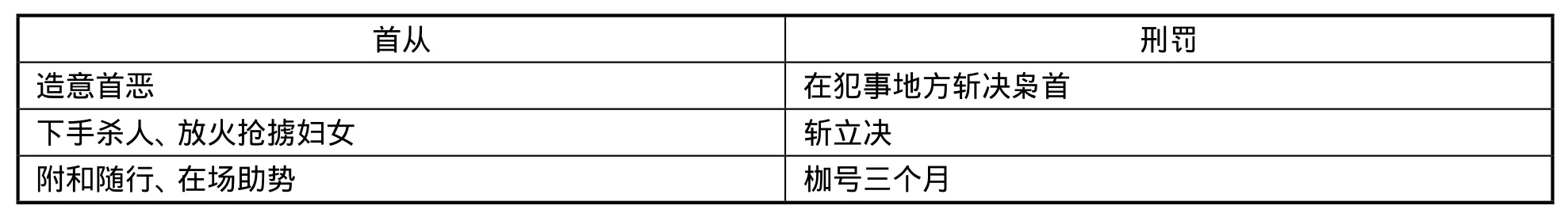

这类例文因为规则的复杂,而不免产生第三个特点——轻重失衡。薛允升即对268-23例批评道:“在市场横行抢劫,与强盗何异?未及五人,首从俱无死罪,较寻常抢夺之例治罪反轻。”①(清)薛允升著述:《读例存疑重刊本》(第三册),黄静嘉编校,成文出版社1970年版,第645页。窃盗门内的269-30、269-31两条例文亦颇可说明此问题,其主要内容整理为表格如下:

269-30例涉及五个省区之多,各个省区的规定还有所不同,269-31例之适用地域精确到县一级,又根据窃盗次数、结伙人数、主刑种类等之不同,而加以不同之附加刑——方式及年限,可谓极其复杂。正因此复杂,遂产生了例文之间或例文本身的轻重参差、失衡问题。薛允升精到指出:

此条(269-30——笔者注)系两湖、福建、广东及云南各省专条,此外山东、安徽、直隶、四川、陕、甘亦各立有专条。山东、云南专言窃贼,福建、广东、直隶兼及抢夺,两湖又旁及盐匪,四川、陕、甘又专言绺匪,其寻常抢夺窃盗,亦另立有通例。而治罪俱各有不同之处,有此轻而彼重者,有此重而彼轻者,且有专例与通例互相参差者,条例愈烦,办理愈不能画一。山东、安徽、云南锁带铁杆石墩,专为枷杖之犯而设,未及徒罪以上;直隶、两湖、福建则枷杖徒罪,均应锁带铁杆石墩,直隶徒犯系在配所锁带;两湖、福建徒犯则无庸解配,在籍锁带五年;广东徒犯亦然,而杖罪贼犯并不锁带杆墩;四川等省,亦无论杖徒,均分别系带铁杆石墩,惟徒犯亦不发配,俱属参差,不能一律。

并有修法建议:“虽一省有一省情形,第系均严惩窃匪之意,未便一省一例,致涉纷歧,似应参酌通例,修改画一。”①(清)薛允升著述:《读例存疑重刊本》(第三册),黄静嘉编校,成文出版社1970年版,第669-670页。这一“参酌通例,修改画一”的建议被薛氏在多处对例文的评析中提及,实践中,前文已述之在直隶省发生的王学礼、王允在野拦抢过客行李一案,照四川、山东部分州府及河南、安徽、湖北三省交界地方之例(268-24)处理,或即可作为薛氏之论必要性及可行性的旁证。

还有的例文甚至不仅是失衡、参差的问题,且已是相互矛盾、冲突。如窃盗门内针对直隶省的程序性例文269-05言:捕役私自搜赃以致中饱者,与窃盗同科。然而,在《刑律·受赃》中剋留盗赃门内又有例言:“胥捕侵剥盗赃者,计赃,照不枉法律,从重科断。”(353-01)几乎同样的情节,一者与窃盗同科,一者照不枉法科断,显是相互矛盾。②窃盗与不枉法量刑的对比,参见《六赃图》,载《大清律例》,田涛、郑秦点校,法律出版社1999年版,第42-46页。

盗律中类似的失衡、参差、矛盾状况还有多处,此不赘举。更进一步言,这样的情况不仅发生在盗律中,甚至在整个《大清律例》中都并不罕见。《清史稿·刑法志》即有言曰:

盖清代定例,一如宋时之编敕,有例不用律,律既多成虚文,而例遂愈滋繁碎。其间前后抵触,或律外加重,或因例破律,或一事设一例,或一省一地方专一例,甚且因此例而生彼例,不惟与他部则例参差,即一例分载各门者,亦不无歧异。辗转纠纷,易滋高下。③《历代刑法志》,群众出版社1988年版,第567页。

沈家本所言更切:

其始病律之疏也,而增一例,继则病例之仍疏也,而又增一例,因例生例,孳乳无穷。例固密矣,究之世情万变,非例所可赅。往往因一事而定一例,不能概之事事,因一人而定一例,不能概之人人。且此例改而彼例亦因之以改,轻重既未必得其平,此例改而彼例不改,轻重尤虞其偏倚,既有例即不用律,而例所未及,则同一事而仍不能不用律,盖例太密则转疏,而疑义亦比比皆是矣。④(清)沈家本:《读例存疑·序文》,载(清)薛允升著述:《读例存疑重刊本》(第一册),黄静嘉编校,成文出版社1970年版,第60-61页。

三、古今之变:差异与延续

《大清律例》存在的这些问题还未来得及修正、解决,清廷即告覆灭,民国、共和国相继鼎革,绵延数千年的传统律典亦随之而被来自西方的“现代”法制取代。不过,若我们放宽历史的视角,则会发现,后世之诸多立法意旨实与清代这种“分人别地”“一事一例”立法模式存在某些有意或无意的延续关系。

民国二年(1913),参议院议决并公布《省议会暂行法》,给予省议会议决本省单行条例的职权。⑤谢振民:《中华民国立法史》(下册),张知本校订,中国政法大学出版社2000年版,第674页。十二年(1923)《中华民国宪法》第五章“国权”第二十四条至第二十八条规定,各省有权在不与中央制定法相抵触的前提下单独立法,⑥郭卫编:《中华民国宪法史料》,文海出版社1973年版,第32-33页。在宪法上承认了地方的立法权。⑦参见王志强:《清代国家法:多元差异与集权统一》,社会科学文献出版社2017年版,第26页。二十年(1931),蒙古议会通过《蒙古盟旗组织法草案》,当年立法院议决并由民国政府正式公布施行,最终定名为《蒙古盟部旗组织法》。⑧谢振民:《中华民国立法史》(下册),张知本校订,中国政法大学出版社2000年版,第737-739页。

到了共和国时期,更是不仅赋予各省区及部分市一定的立法权,还划分出特别行政区、民族自治地方、经济特区等,给予更大的立法权以至不适用或变通适用某些法律的权力。①详细规则见《中华人民共和国立法法》(以下简称《立法法》)第四章。民族自治地方的立法权就是其中典型的例子。

更有一整部《中华人民共和国民族区域自治法》(以下简称《民族区域自治法》)对民族自治地方专门进行规范。此外,在《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)中亦有相关条文,第90条:

民族自治地方不能全部适用本法规定的,可以由自治区或者省的人民代表大会根据当地民族的政治、经济、文化的特点和本法规定的基本原则,制定变通或者补充的规定,报请全国人民代表大会常务委员会批准施行。

当然,古今的这类立法有显著的差异。其一,如今之民族区域自治制度的直接来源并非我国传统时代,正如《民族区域自治法》序言所说:“民族区域自治是中国共产党运用马克思列宁主义解决我国民族问题的基本政策。”具体而言,学者已道明:马克思主义的平等原则、列宁主义的民族自决权理论、斯大林的民族定义、苏联的民族区域自治理论是新中国民族政策的“理论基石之一”,并深刻塑造了延续至今的民族理论话语风格,中国共产党的革命经验与毛泽东思想,是新中国建设民族区域自治制度的“直接理论来源”。②参见关凯:《内与外:民族区域自治实践的中国语境》,载《清华大学学报》(哲学社会科学版)2015年第1期。其二,从立法权限而言,清代这类例文的制定者乃中央朝廷(以皇帝的名义),③据王志强教授统计,清代条例中对特别地域的特别立法大多数是应各地督抚的要求分别纂定,经中央最高统治者的首肯,以立法形式确立。参见王志强:《清代国家法:多元差异与集权统一》,社会科学文献出版社2017年版,第17页。而当代则将这一权力大部分下放给地方的权力机关,中央仅保留批准或备案的权力。其三,从适用这类特别规范的后果来看,清代是加重对特别人群、特别地域犯罪的处罚,而当代则多为对特别人群、特别地域的优待——有权依照当地民族的政治、经济和文化的特点制定自治条例、单行条例,亦可对包括《刑法》在内的法律和行政法规作变通或补充规定,还可能在刑事司法的过程中享受“少捕少杀”“一般要从宽”的特殊待遇。

然而,差异归差异,在笔者看来,古今的这类立法实则同大于异,因为二者所异,不过表面之规则,而所同者,乃内在的立法意旨。此立法意旨,不外如前引薛允升所言“一省有一省情形”,如今《宪法》和各法律一再强调“依照当地民族的政治、经济和文化的特点”亦是此意,主持起草《民族区域自治法》的乌兰夫即曾论述实行民族区域自治就是为了应对各民族、各地区之间差异的问题:

中国各民族的特点是千姿百态的。就民主改革以前的社会形态来看,有些民族和汉族大同小异,有些民族中存在着农奴制,有些民族中存在着奴隶制,还有些民族中或多或少地保留着原始公社制,合起来几乎可以构成一部活的社会发展史。为了使这些处在不同社会发展阶段上的民族都走到共同的社会主义道路上来,决不能把汉族地区或其他民族地区成功的经验当作通用的程式,要求他们“齐步走”“一刀切”,更不能像列宁所反对的那样“用棍子把人赶上天堂”,而必须允许他们采取适合自己特点的方式和步骤,才可以收殊途同归之效。④乌兰夫:《民族区域自治的光辉历程》,载《人民日报》1981年7月14日第2版。

简而言之,古今均有的这一立法模式的缘由,乃为因人、因地制宜。故而在如今,对各地域、人群的不同规范,不仅体现在明文的法律之中,还在司法解释、刑事政策等中亦有所涉及。司法解释里,举例而言,《刑法》关于盗窃罪的第264条曰:

盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

对于“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”的具体标准,《刑法》并未言明,陆续出台的司法解释方填补了这一空白。1997年最高人民法院《关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》和2013年的最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》,均根据当时的情况确定了一个对应的范围,如后者(最新者)第1条第1款:

盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

但这也仅是范围上的抽象规定,对于范围内执行的具体数额标准,两份司法解释均把确定具体标准的权限交移给了地方:“各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况,并考虑社会治安状况,在前款规定的数额幅度内,确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院批准。”(第1条第2款)

刑事政策中,针对少数民族犯罪的“两少一宽”刑事政策是其中的代表——“对少数民族的犯罪分子要坚持‘少捕少杀’,在处理上一般要从宽”。

应该说,当代的这些法律、司法解释及刑事政策(无论中央赋予地方的立法权或中央直接针对地方的立法),确可在一定程度上应对各民族、各地区之间的差异问题,但同时我们也须注意到,由于古今这类立法意旨的一致性或言相似性,清代这类立法模式的弊端——规则复杂、轻重失衡,在当代仍然存在或可能存在。

一方面,当代我国省一级的行政区划,包括省、自治区、直辖市、特别行政区,市一级又被区别为省/自治区的人民政府所在地的市、经济特区所在地的市、国务院批准的较大的市、设区的市等,不同级别及类型的行政区对应有不同的立法权限和审批程序。《立法法》第72条:

设区的市的人民代表大会及其常务委员会根据本市的具体情况和实际需要,在不同宪法、法律、行政法规和本省、自治区的地方性法规相抵触的前提下,可以对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规,法律对设区的市制定地方性法规的事项另有规定的,从其规定。设区的市的地方性法规须报省、自治区的人民代表大会常务委员会批准后施行。省、自治区的人民代表大会常务委员会对报请批准的地方性法规,应当对其合法性进行审查,同宪法、法律、行政法规和本省、自治区的地方性法规不抵触的,应当在四个月内予以批准。

省、自治区的人民代表大会常务委员会在对报请批准的设区的市的地方性法规进行审查时,发现其同本省、自治区的人民政府的规章相抵触的,应当作出处理决定。

另有《中华人民共和国香港特别行政区基本法》(第17、18条)、《中华人民共和国澳门特别行政区基本法》(第17、18条)专门规定香港、澳门的各项特别的立法权限和程序。仅就这些行政区域的划分及其立法权限、程序的差异而言,当代这类立法规则的复杂程度即可见得一斑。

另一方面,赋予各地一定的立法权限,即是允许或鼓励各地就同一事项作出不同规定,甚至对某些刑事规则亦是如此。①不过,尽管《宪法》及《刑法》一定程度允许省一级的少数民族自治地方对《刑法》作变通或者补充的规定,但就笔者观察,目前尚未有任何一省区行使过这一权力。以上文述及之确定窃盗罪“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准为例,司法解释在给出大概的范围之后,将确定具体标准的权力交给了各省区的高级人民法院、人民检察院。在这一授权之下,各地纷纷出台相应的具体标准,如北京市高级人民法院《关于适用办理盗窃刑事案件司法解释的若干意见》:“‘数额较大’认定标准为二千元以上,‘数额巨大’认定标准为六万元以上,‘数额特别巨大’认定标准为四十万元以上。”云南省高级人民法院《关于我省办理盗窃刑事案件执行具体数额标准的通知》:“‘数额较大’以一千五百元为起点,‘数额巨大’以四万元为起点,‘数额特别巨大’以三十五万元为起点。”而广东省高级人民法院、人民检察院《关于确定盗窃刑事案件数额标准的通知》更是将该省分为两类地区分别确定标准:

一、一类地区包括广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞等六个市,盗窃数额较大的起点掌握在三千元以上;数额巨大的起点掌握在十万元以上;数额特别巨大的起点掌握在五十万元以上。

二、二类地区包括惠州、江门、汕头、肇庆、阳江、茂名、韶关、清远、湛江、潮州、揭阳、云浮、河源、汕尾、梅州等十五个市,盗窃数额较大的起点掌握在二千元以上;数额巨大的起点掌握在六万元以上;数额特别巨大的起点掌握在四十万元以上。

《宪法》第33条规定:“中华人民共和国公民在法律面前一律平等。”《刑法》第4条规定:“对任何人犯罪,在适用法律上一律平等。”对于同样的盗窃行为,为何在不同的省区甚至同一省区的不同地区要适用不同的量刑标准?其中原因不外是各地经济发展水平不一。可是,广东省“一类地区”的六个市、“二类地区”的十五个市经济发展水平就全然一致么?“一类地区”数额较大的起点设在三千元,“二类地区”设在二千元,就能保证公平么?两类区域的差距就是一千元?《刑法》第5条规定:“刑罚的轻重,应当与犯罪分子所犯罪行和承担的刑事责任相适应。”司法解释及各地规则的细化,实可谓与《宪法》和《刑法》的这几条声明相抵牾。①对这一司法解释其他缺陷的精彩评析,可参见张明楷:《简评近年来的刑事司法解释》,载《清华法学》2014年第1期。

王志强教授曾指出,造成清代这类立法参差、不平衡的原因乃由于“这些特别法往往因地方督抚奏请,因此有些内容缺乏全局性眼光,只顾地方利益,打击对象过于偏颇,以致畸轻畸重,有失公平。”②王志强:《清代国家法:多元差异与集权统一》,社会科学文献出版社2017年版,第22页。此论甚当,但对此例的分析之后,笔者进一步认为,其实无论古今、无论这类立法实由谁奏请、由谁制定,其本身即必然存在参差、不平衡问题。

这些尚且是在各类规范性文件中明确写出的规则之外,当代还有诸如“两少一宽”之类语焉未详的刑事政策。这一政策在1984年中共中央的第五号文件中提出,原文仅言:“对少数民族中的犯罪分子要坚持‘少杀少捕’,在处理上一般要从宽。”姑且不论这一政策是否造成了少数民族与汉族之间的不平等(形式上及实质上),其本身的模糊性即是很大的问题。在中央的文件中,仅笼统提到“少杀少捕”“一般从宽”,对具体的适用范围、标准、程度等均未说明。于是,学者们纷纷建言献策,且观点大相径庭。例如对于“一般从宽”的范围,有学者认为仅指量刑上的从宽,③肖扬主编:《中国刑事政策和策略问题》,法律出版社1996年版,第264页。有学者认为应是定罪、量刑两方面从宽,④参见赵秉志:《论少数民族公民的刑事责任问题》,载《中国法学》1988年第5期;吴大华:《论“两少一宽”的少数民族犯罪刑事政策》,载王牧主编:《犯罪学论丛》(第三卷),中国检察出版社2005年版。还有学者将范围扩张到刑事诉讼程序、定罪、量刑、刑罚执行四个阶段,⑤参见马克昌主编:《中国刑事政策学》,武汉大学出版社1992年版,第428页;郑齐猛:《中国民族刑事政策研究》,中央民族大学2009年博士学位论文;艾尔肯·沙木沙克:《论新时期我国少数民族刑事政策之贯彻与完善》,载《中南民族大学学报》(人文社会科学版)2012年第3期。更有甚者,指出仅在司法上适用仍是不足,应将这一政策上升为各民族地区对《刑法》的变通或者补充规定。⑥参见赵小锁:《论中国民族自治地方刑法变通或补充规定》,载《人民司法》2000年第8期;郑鹤瑜:《论我国少数民族习惯法与刑法的冲突及其解决》,载《中州学刊》2007年第2期。

政策与制度语焉不详,理论界众说纷纭,导致各地在司法实务处理时也颇有分歧。比如在四川省甘孜藏族自治州,由于“有些少数民族视偷盗其他‘部落’牲畜的为英雄,不认为是犯罪”,因而当代司法机关对这类案件在处理上“一律从宽,幅度较大”⑦青海省检察院赴外地学习考察组:《云、贵、川三省检察机关贯彻“两少一宽”政策的情况》,载张济民主编:《诸说求真——藏族部落习惯法专论》,青海人民出版社2002年版。。而在同样属于藏区的青海省,司法机关却发现“历史上群众认为盗窃、抢劫外部部落财产不算什么。随着牲畜归户后,群众对这些行为痛恨得很,观念发生了变化”,且盗窃行为“严重地破坏了当地群众的生产、生活秩序,群众对此十分愤恨”,故而对盗窃行为不仅不会从宽,还会“从严惩处”。①安南:《结合藏族地区特别正确执行法律——我省藏族地区检察机关执行“两少一宽”政策的一些体会》,载张济民主编:《诸说求真——藏族部落习惯法专论》,青海人民出版社2002年版。这两份材料均撰写于20世纪90年代初期,亦即这一政策出台后的十年以内,但到了这一政策出台三十年后的当下,笔者询问了北京、浙江、江苏、湖南、四川、西藏、青海、宁夏、云南、贵州等各地各级的检察院、法院工作人员,无论少数民族地区抑或以汉族为主的地区,均言目前已不再适用这一政策,甚而大多数表示完全没听说过。②访谈时间:2015年9月4—16日。

一个中央明文出台的、涉及面极广的刑事政策,③据第六次全国人口普查资料,全国少数民族总人口数达111 966 349人,占全国总人口数的8.4%。参见《中国2010年人口普查资料》(上册),中国统计出版社2010年版,第199页。在出台初期适用标准不一,在出台后期(难以确定具体时间)又不约而同放弃适用——中央从未有任何文件明确宣布这一政策失效,此对国家法制的统一与稳定、对“法律面前人人平等”的宪法原则,均难言不存在一定冲击。

结论

古今中外均有因人、因地制宜而为之立法。据传,早在西周即有“建邦之三典”的立法原则:“大司寇之职,掌建邦之三典,以佐王刑邦国,诘四方:一曰刑新国用轻典,二曰刑平国用中典,三曰刑乱国用重典。”④(汉)郑玄注,(唐)贾公彦疏:《周礼注疏》(下),北京大学出版社1999年版,第902-903页。《汉书·刑法志》中亦有申说,参见辛子牛:《汉书刑法志注释》,群众出版社1984年版,第25-27页。唐宪宗元和八年(813),诏:“若强盗持杖劫京兆界中及它盗赃逾三匹者,论如故。其余死罪皆流。”⑤《历代刑法志》,群众出版社1988年版,第315页。迨至北宋,仁宗时期首创专门针对盗贼的“重法地法”——“在常法之外,针对特别地区,特别犯罪,制定特别法规,实行特殊法统治”。如嘉佑六年(1601),“始命开封府诸县盗贼囊橐之家立重法,后稍及曹、濮、澶、滑等州。熙宁中,诸郡或请行者,朝廷从之,因著为令。至元丰,更定其法,于是河北、京东、淮南、福建等路用重法,郡县浸益广矣。”⑥(宋)李焘:《续资治通鉴长编》(第二十三册),中华书局1990年版,第8255页。关于宋代的论述,参见郭东旭:《论北宋“盗贼”重法》,载《河北大学学报》(哲学社会科学版)2000年第5期。清代的这类立法,不啻为对这些传统立法原则、实践的继承。其实也不仅在中国,即便在国外亦不乏类似立法,如美国各州均有较大的立法权,⑦详细情况可参见刘建兰、张文麒:《美国州议会立法程序》,中国法制出版社2005年版。日本在“地方自治”的宗旨之下,各地均被赋予一定的立法权。⑧万鹏飞、白智立:《日本地方政府法选编》,北京大学出版社2009年版,第31-32、43-47页。

诚然,古今中外的这类立法自有其不得不为之缘由,如研究法制史的王志强教授说:“在幅员辽阔、民族众多的大国内,各地自然和人文地理状况各异,情况千差万别,统一的全国性立法往往不能有针对性地切实解决各地方的具体问题。”⑨王志强:《清代国家法:多元差异与集权统一》,社会科学文献出版社2017年版,第16页。当代立法法专家许俊伦教授亦谓:“在我们这样一个传统的中央集权的大国,赋予地方立法权是一件高瞻远瞩、具有战略眼光的大事,不但有利于地方法制建设,而且有利于地方市场经济体制的建设。十几年以来,全国各地共制定了地方性法规4 000余件,在我国立法体制中不但占有重要的地位,而且发挥了重大作用。”⑩许俊伦:《地方立法论》,中国民主法制出版社1997年版,第73页。然而,我们同时也须注意到,事物常有利弊两面,因人、因地制宜的立法模式在其必然性与优点之外,亦难以避免地存在弊端:规则日益复杂并由此而导致法律失衡、参差。此点可谓无论古今。因是之故,如今我们所应着力者,即发挥优点、克服弊端。克服之方,依笔者愚见,乃对这类立法(尤其刑事领域)采克制、谨慎的态度。

首先,国家法制应是统一的整体,由各地就同一事项分别立法,或由中央针对不同人群、不同地域分别立法,均难以保障人群之间、地域之间法律的均衡,从而便可能破坏国家法制的整体性,并违反“法律面前人人平等”的现代法治原则。此点对于刑事法制而言更是如此,故而《立法法》第8条中明列的“只能制定法律”也即只能由全国人民代表大会及其常务委员会进行立法的事项,即有“犯罪和刑罚”一项。

其次,这类立法所意欲应对的问题,若可以通过其他方式解决——如司法自由裁量,则宜尽量通过其他方式解决,而不必尽靠制定规范性文件——法律、司法解释、刑事政策等。正如张明楷教授所言,一方面,法律规定得越具体,漏洞就越多,也就越难适应日益变化的社会生活;另一方面,法律是正义的文字表述,但正义是活生生的,为了对纷繁复杂的具体案件做出符合正义的结论,法律必须使用抽象性、一般性的概念。①参见张明楷:《刑法分则的解释原理》(第二版)(上),中国人民大学出版社2011年版,第7页。但是,本文所及之各地对全国性法律的变通、补充之权以及各类司法解释,均是在追求规则的具体、详细,排斥司法自由裁量权。

继续以司法解释对窃盗罪定罪量刑的数额标准规定以及“两少一宽”刑事政策为例。《刑法》原本仅将“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”这些抽象的用语作为盗窃罪定罪量刑的标准,将具体裁量的权力交给司法,如此本身即“可以解决因地区差异而产生的对数额较大的不同要求”②张明楷:《刑法分则的解释原理》(第二版)(上),中国人民大学出版社2011年版,第8页。,可是,司法解释以及各地的细化规定,却把这些数额固定下来,反倒造成了规则的僵化以及各地之间的不平等。“两少一宽”刑事政策亦是如此,对于那些与民族风俗习惯相关而不宜认定为犯罪或不宜重处的犯罪,③学界及司法界认为的这类犯罪的范围,可参见安南:《结合藏族地区特别正确执行法律——我省藏族地区检察机关执行“两少一宽”政策的一些体会》,载张济民主编:《诸说求真——藏族部落习惯法专论》,青海人民出版社2002年版;郑鹤瑜:《论我国少数民族习惯法与刑法的冲突及其解决》,载《中州学刊》2007年第2期。完全可以在司法活动中根据案件的具体情况进行合理的法解释、自由裁量、个案处理,不必有此语焉不详之政策,也无须专门制定地方的《刑法》变通或补充规定。

法谚有云:“法律不区分人”(Lex non distinguit),“在法律领域没有什么比对相同事件依不同法律进行评价更难忍受”(Nihil in lege intolerabilius est,quam eandem rem diverso jure censeri)。④张明楷:《刑法格言的展开》(第三版),北京大学出版社2013年版,第68、75页。从古今之因人、因地制宜立法模式(尤其刑事领域)的理论和实践来看,均应尽量对其采取克制、谨慎的态度。