培根的“新工具”、法律格言与普通法的近代化

2018-03-20李其瑞

李其瑞 冯 旭

弗朗西斯·培根是“近代哲学归纳法的创始人和对科学程序进行逻辑组织的先行者”,①[英]勃兰特·罗素:《西方哲学简史》,文利编译,陕西师范大学出版社2010年版,第283页。被马克思誉为“英国唯物主义和整个近代实验科学的真正始祖”。但是也正是由于其在哲学领域的卓越贡献,使得人们往往会忽略一个史实,即培根的法学家身份。培根1596年受聘为女王特别法律顾问,并在詹姆士一世的斯图亚特王朝时代历任首席检察官、掌玺大臣、大法官。在梅兰特所称的“普通法遇到危机”的时期,英国众多的法学家共助普通法度过了这一危机,而培根则是其中之一。培根对英国法的贡献集中于其方法论的创立,甚至可以认为培根所创立的新分析归纳法为普通法的发生和生存找到了理论依据。但是培根的法律思想尤其是其对于法学方法论的思考,却并没有得到人们的足够的重视,这其中既有其法律思想的研究资料的缺乏,也有其在哲学领域的影响更甚等原因。因此,深入探析培根“新工具”的法学影响就无疑具有着方法论的意义。

一、经验归纳法:弗朗西斯·培根的“新工具”

在哲学上,培根对于自己理论的建立是从对亚里士多德以及经院哲学的批判开始的。“培根对亚里士多德的哲学批判,都是从强调方法论的高度进行批判,其中涉及的一些具体学说、具体观点,也是作为方法论上的例举。”②李金泳、刘刚:《从培根的哲学批判看归纳法与演绎法的统一》,载《重庆科技学院学报》2011年第6期。批判是为了说明自己的观点,但培根并不认为凡破则立,他认为人的理性中只有新的东西建立起来,旧的东西才有发展的可能,并且,如若将新事物直接嫁接于旧事物上,那么所取得的进步则是“卑微而不足道的”③[英]培根:《新工具》,许宝骙译,商务印书馆1984年版,第16页。。培根的方法论批判就集中地体现在其《新工具》一书中。若要从方法论角度解读培根的“新工具”——经验归纳法或新分析归纳法,就需要先说明培根的新工具“新”在何处,否则就无法理解培根经验归纳法的价值与贡献。

培根将自己的归纳法称为“新工具”,一方面是想表达自己方法论与传统的不同,另一方面也取与亚里士多德工具论(旧工具)相对照之意。亚里士多德三段论的认知方法和推理形式与培根的经验归纳法,分别代表了探讨真理、认识世界的两种途径。亚里士多德的三段论一直被经院哲学视为圭臬,虽然后来被经院哲学曲解和绝对化,但这并不能回避三段论自亚里士多德始就存在的缺陷,而这也是培根集中批判的地方。需要注意的是,培根虽然是经验归纳法或新分析归纳法的创立者,但归纳法并非源于培根。事实上,亚里士多德的归纳法先于培根,在《新工具》中,培根就是在对亚氏归纳法进行了系统批判的基础上建立自己的经验归纳法的。

培根与亚氏归纳法最大的不同点就在于先验与经验:归纳法的不同起点。亚里士多德是先有先验的观念,然后再借以经验予以证明;而培根的经验归纳法则是自起点便是对感官事物的广泛的收集。培根曾详细分析了亚里士多德归纳法的缺陷,认为亚氏归纳法“对经验没做适当的观察和勤劳的考量,就任由空想和机智来进行其余的工作”,这种凭自己的意志先行解决问题,然后求助于经验,是亚氏归纳法的先验性的体现,其结果便是“把经验如囚犯似的牵着巡行”①余丽嫦:《培根及其哲学》,人民出版社1987年版,第188页。。其次,培根指出亚氏归纳法“是以简单的枚举来推断科学的原则,而不是照它所当然做的那样使用排除法和分离法”②[英]培根:《新工具》,许宝骙译,商务印书馆1984年版,第45页。。与亚氏不同,培根的新归纳法则起始于感官经验,它不预先设定任何先验的概念或观念,主张通过观察方法、实验方法广泛搜集正反事实材料,从许多共同的事物中找出它们的共同规律。而在感性材料的处理上,培根引入了排除法,避免了枚举归纳法存在的例证过少之弊,用排除偶然相关的方法来确定本质相关及现象间的必然联系,从而使我们认识到事物的客观规律。

培根承认探寻真理的途径既有“从一般到个别的方法”,也有“从个别到一般的方法”,前者是亚里士多德所坚持的三段论的演绎法,后者则是培根坚持的新分析归纳法。但关于亚氏演绎推理的路径,培根认为“树起最普遍的原则而后据以考校和证明中间原理的那种方法(三段论),实乃一切错误之母”③[英]培根:《新工具》,许宝骙译,商务印书馆1984年版,第45页。。培根对于亚氏三段论的批判在学术界得到了广泛的讨论,许多学者认为培根急于建立自己的理论而对亚氏的三段论进行了盲目的指责,尤其是对待演绎推理的态度上。很多人认为培根反对演绎而崇尚归纳,其实这是人们对培根的误解。对待演绎法的态度,培根从来没有坚持“独尊归纳”,培根的新分析归纳法中同样有演绎的成分,“培根自己一再声言,他并没有完全反对演绎,因为在人们的实际思维活动中,各种形式的推理是交替并用的”④余丽嫦:《培根及其哲学》,人民出版社1987年版,第254页。。可见,区分演绎与归纳推理孰优孰劣,就如同在将受二者影响的大陆法系与普通法系相比优劣一样,实非明智之举。

培根的“新工具”对经院哲学的“反叛”,集中表现在他对经院哲学脱离实际、隔绝人与自然的关系的批判上。“经院哲学家主要感兴趣的对象,是超验的世界、上帝的世界、天使和圣人,他们不关注现象世界中的事物,而关注不可见的精神领域”⑤[美]梯利:《西方哲学史》,葛力译,商务印书馆1995年版,第176页。。脱离世俗的世界是经院哲学的突出特征,而这也是培根极力反对的。受文艺复兴影响,培根的哲学更为关注的是世俗的世界,所做的是将人从神域“拉回”到世俗世界的工作。培根对于经院哲学的批判集中于其方法论上,认为经院哲学的认识途径完全局限于脱离实际的“毫无补益的虚悬精妙的”“思索和争辩”。他认为经院哲学在陈述任何一个问题时总是要先虚拟出一些反对的理由,然后再解答这些反对的理由,而在解答时多半又不注重论证真凭实据的反驳,而只是揭露差异之处。⑥余丽嫦:《培根及其哲学》,人民出版社1987年版,第191页。在他看来,经院哲学家的认识手段是像蜘蛛网一样,只从自身吐出不断的丝,“这种工作是无尽头的,所编织的学问之网虽然精美无比,但是内容空洞,没有什么益处”①[英]弗朗西斯·培根:《学术的进展》,刘运同译,上海人民出版社2007年版,第23页。。除此之外,培根还对经院哲学中的唯心主义方法论进行了严厉的批判,认为经院哲学家们“只是伟大的书虫,如被关起来的疯狗那样暴躁狂吠”,他们研究的手段“远离了上帝创造的万物,崇拜起了虚假残缺的图像,这些图像来自他们心智之镜歪曲的反映”②[英]弗朗西斯·培根:《学术的进展》,刘运同译,上海人民出版社2007年版,第24页。。为此,培根从开始就一改自中世纪以来的经院哲学的世界观和方法论。在世界观上,培根坚持唯物主义,反对经院哲学的超验的唯心主义,而在方法论上则提出了新归纳法。在这个意义上,新归纳法对经院哲学的“反叛”就表现在如下两个方面:

第一,新归纳法关注的是世俗世界,而不是经院哲学对超验世界的向往。新归纳法下的“人”是诞生于世俗、渴望认识世界、认识自然的客观存在,而不是像经院哲学那样惧怕自然,惧怕对现实世界的思考。培根认为,经院哲学家之所以反对研究自然、向往超验的“神圣奥义”,是因为他们唯恐“对于自然更深入一步的搜求将会逾越所批准给澄心深思的界限”,并且,对于自然研究的深入难免会将经院哲学家带入“在自然研究中会找到什么东西来推翻或至少摇撼宗教的权威”。而这两种恐惧“实饶有俗世智慧的意味”。因为在培根看来,经院哲学家的恐惧本身就体现了在他们思维深处对于宗教的力量和对于“信仰对感官的统治”的怀疑。事实上培根一言道出了经院哲学的症结所在:经院哲学诉诸的是权威,仰赖于《圣经》,并以基督教学说、古代学术思想为自己思想的基础,而这样的哲学一开始就孕育着危机,即“它寻求上帝与自然的联系,但知识分子的自然主义可以向许多方向发展,虽然经院哲学的根本目的在于达到信仰与理性的平衡,但除了信仰和理性的平衡外还有其他难于实现的统一。”③叶秀山、王树人:《西方哲学史》(第三卷),凤凰出版社2005年版,第259页。由此,对超验世界的怀疑和对现实世界的关注成为中世纪以来的一种趋势,培根则是通过自己对经院哲学的批判实现了从前者向关注世俗世界的过渡。

第二,新归纳法的提出否定了经院哲学关于认识方法的唯一性。“经院哲学家将亚里士多德的三段论绝对化,夸大成为唯一的思维形式和方法,并且把它作为纯粹思辨的概念游戏”④陈益升:《培根与归纳法》,载《东岳论丛》1982年第1期。。与之相对,培根揭露了经院学者对三段论的歪曲,指出三段论式并不是唯一的认识方法和推理形式,因为人们在“探讨真理,发现真理”时,有两条途径:一条是从一般到特殊,另一条是从特殊到一般。前者是“现在通行的途径”,后者是一条“尚未试验过的真正的途径”。新归纳法的意义在此并不是否定亚里士多德的三段论以及演绎的推理形式,而在于新归纳法的提出表明在经院哲学宣称的“认识世界的唯一方法”之外存在着另外一种认识世界的方法,由此就冲击了经院哲学的独霸地位,更有利于将人们的思想拉回对现实世界的关注。可见,“培根对于经院哲学的批判,不仅是无畏的,而且是切中要害的……,是近代哲学史上较全面、较深刻地批判经院哲学的第一人”⑤余丽嫦:《培根及其哲学》,人民出版社1987年版,第193页。。培根的新归纳法深刻地影响了后世的学术旨趣与实践路径,不仅为实证哲学的发展奠定了理论基础,也为英国普通法的发展提供了不曾有过的方法论支撑。

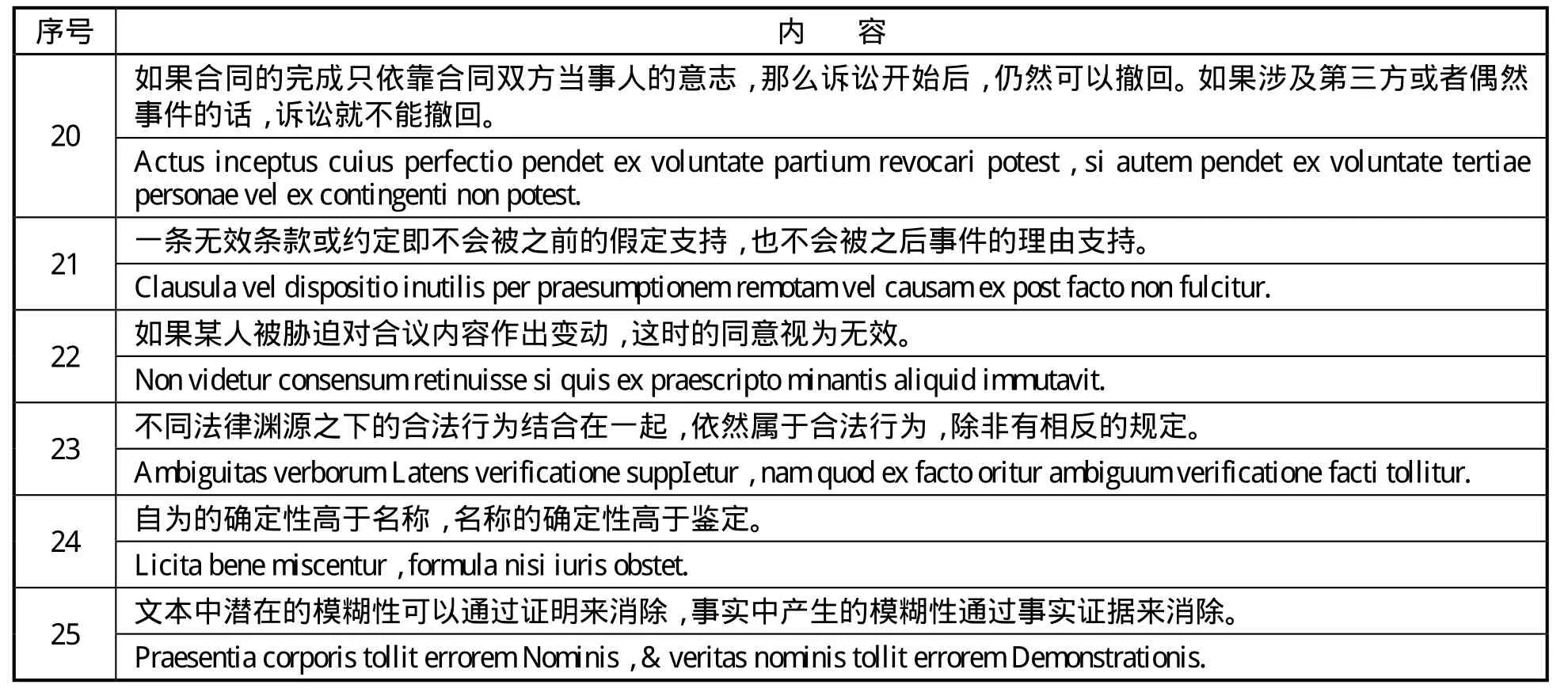

二、新归纳法与培根的《法律格言》

被誉为“奏出和谐乐章的风琴”的《法律格言》(Maxims of the Law)是培根1596—1597年的作品,是其试图通过发掘本国法律发展中那些现存的以及被人遗忘的格言,来以此总结体现在英国法中的原则与精神。起初培根计划总结300余条格言,但后来发表出来的格言仅有25条(见附表)。培根曾坦言,“我本认为,没有权威组织的帮助,仅靠我自己就能够以任何一种如此经济有效的方式,收集规则和分散于各处的法律”⑥Basil montagu. The Works of Francis Bacon,Lord Chancellor of England. Philadelphia,Carey & Hart,1850:10.。事实上,培根所言不假,尽管他不断努力去收集格言,但是,在那样一个时代,仅仅靠自己一次次的游历去搜集那些现存的以及被人遗忘的格言,实属难事。

附表:《法律格言》所记录的25条格言(中文与拉丁文)①关于格言的中文翻译部分参考了冀明武在其《培根的法哲学和宪政思想研究》一文的附录部分,而附表中的拉丁语则以弗朗西斯·培根的《英国普通法要义》为依据。See Francis Bacon. The Elements of the Common Lavves of England,Nabu Press,2011,pp. 9-10.

续表

培根对这些格言的书写方式也颇具特色。在《法律格言》中,培根将25条格言全部用拉丁文书写,并配以英文书写的案例加以解读。之所以用拉丁文,培根给出了三个理由:(1)简洁;(2)容易记忆;(3)拉丁文是最具权威的语言。当我们今天面对培根的《法律格言》时,就会产生这样的疑问,即培根虽然强调拉丁语的权威性,用拉丁语书写格言,但为什么对格言的解读却是用英文?

这一现象同样也受到许多学者的关注。负责出版《法律格言》的编辑Ellis和Heath认为,造成这种差异的原因在于时间的中断,他们推测,英文最大限度地表明了培根的写作风格,但是,格言与文本的区别,一个可能的原因是二者并没有打算一起公布。①John C. Hogan,Mortimer D. Schwartz. On Bacon's “Rules and Maximes” of the Common Law,Law Library Journal,1983(48):64.虽然培根本人的著作以及存留的书信中并没有关于这一矛盾的解释,但却给出了“保留我国法律中特有的语言”的理由:(1)使他的著作在同类法律书籍中不显得那么突出;(2)这种语言是学生和教授最为熟悉的;(3)这种语言是表达法律内涵的最好办法;(4)这种语言不是令人去追寻文字而是(把精力)放在问题本身上;(5)排除他人以“语言的陌生化”而自称法律人的情况。②John C. Hogan,Mortimer D. Schwartz. On Bacon's “Rules and Maximes” of the Common Law,Law Library Journal,1983(48):70.蒙特莫伦西(James Montmorency)称《法律格言》是培根关于法律这架完美风琴的贡献,他寄希望女王能在上面弹奏出和谐的乐章。柯歇尔(Paul H. Kocher)曾说:“《法律格言》是培根关于司法理论的最早论述,也是其法律格言概念的首次呈现,而且对他后来将归纳法引入法律领域有着重要意义,所以极具参考价值。”③Paul H. Kocher. Francis Bacon on the Science of Jurisprudence,Journal of the History of Ideas,1957(18):5.另外,还有一点值得关注,即在25条格言中,有16条格言是关于诉讼程序的,而剩下的9条格言,1条是关于自然法,其余则是关于实体法。由此可以看出,格言数量的分布也反映了培根对于程序的重视。

培根的新归纳法始于对旧逻辑的批判,在培根《新工具》的言辞之间流露的他对于所处时代的哲学、科学以及人的理解力等问题的批判与不满。新归纳法作为一种替代先验观的批判性思维,既萌发于那个时代的现状,还是一种对于他所处时代种种问题的解决办法。新归纳法的这一鲜明特点也体现于他对《法律格言》的理解和解读之中。这个特征便是排除法(Exclusion Operation)的运用,即通过排除反例的方式加深对于正面实例的理解。在《法律格言》中,“培根对于每一条格言的总结和讨论,都运用了一种‘反面’和‘排除’的操作,而这在培根的哲学方法中也是极为重要的部分。”④Allen D. Boyer. Light,Shadow,Science,and Law,Michigan Law Review,1994(92):1625.

新归纳法的特征在于从对反面事例的排除达到肯定的命题,“在培根的法学和哲学作品中,他经常运用反面的去解释正面的”①Allen D. Boyer. Light,Shadow,Science,and Law,Michigan Law Review,1994(92):1635.。培根将这种方法在他的一篇名为《关于法规用途的学术上的阅读》(The Learned Reading on the Statute of Uses)的文章中进行过阐释,他认为,“所有人类科学和知识所要回答的就是什么(情况)是否定,什么(情况)是肯定,也即通过否定与排除的进行而达到肯定的情形”。由此人们冀望能在培根的《法律格言》中找到他运用排除法的根据。实际情况也的确如此,培根在《法律格言》中并没有去论证这25条格言的权威性背景,他所做的是将25条格言完整地加以呈现,并给每一条格言附上一定数量的案例以表明格言在什么情况下是适用的,在什么情况下是不适用的。

培根在《法律格言》序言中指出,他的每一条格言下的案例,都是选自“和谐一致的案例”(the harmony and congruity of cases)并加以精心的整理。其中,他所援引的案例中被划定为不能适用的那些案例,事实上也就是基于新归纳法的基本方法而为格言的适用与理解而列举的否定性的典例(negative instances)。如格言Ⅲ:“一个人的行为和语言可以成为最不利于其本人的证据。”(Verba fortius accipiuntur contra preferentem[拉])。②Basil montagu. The Works of Francis Bacon,Lord Chancellor of England,Philadelphia,Carey & Hart,1850:225.在列出此格言后,他写道:“这项格言如同其他格言一样,非常的普遍化,就像空气中的声音一般……寄希望于其在不同的观点中得到适当的接受,并明确什么时候其可以运用,什么时候不能。”③Basil montagu. The Works of Francis Bacon,Lord Chancellor of England,Philadelphia,Carey & Hart,1850:225.紧接着他又仔细地区分了在授予权以及诉状领域具有适用性(Applicability)以及不具有适用性(Non-applicability)的实例,使得否定的案例与肯定的案例一样显著和深刻。正如柯歇尔所言:“你很难否定培根试图去利用前者(否定性案例)去扮演一种塑造格言的积极的角色,并且当格言被塑造后,它的范围也被确定下来。”④Paul H. Kocher. Francis Bacon on the Science of Jurisprudence,Journal of the History of Ideas,1957(18):p 8.再如格言Ⅴ:“任何形式的威胁之下,做出的个人利益的处分都是可撤销的。”(Necessitas inducit privilegium quoad jura privata[拉])。⑤Basil montagu. The Works of Francis Bacon,Lord Chancellor of England,Philadelphia,Carey & Hart,1850:229.培根指出:“当一个人的行为是强制的和非自愿的(Compulsory and not voluntary),法律不会判定他违约(Default)”⑥Basil montagu. The Works of Francis Bacon,Lord Chancellor of England,Philadelphia,Carey & Hart,1850:229.,并且,如若行为人的行为并非来自“同意和神的选择”,亦或者对于行为人而言,(威胁使得他)即使面对法律判决的而产生极度的不安(So great a perturbation),但基于人的本性(Man's nature)而导致他仍无法克服(威胁),法律同样不会判定他违约。在培根看来,这里存在着一种必然性,具体包含三方面内容:第一是对生命的保护(Conservation of life);第二是基于服从(Obedience);第三是基于上帝的行为(Act of God)。对此,他举例说:“如果男爵和妻子犯罪,男爵的妻子不会被视为主犯,也不会视为从犯,因为法律意指她没有意志。在考虑隶属和服从上,她从属于她的丈夫。”接下来就可以看出培根的新归纳法是一种“排除法”,他认为:“必然性的赦免仅尊重私权(Quoad jura private[拉]),所以,当所有的案例涉及对抗联邦(Commonwealth)时,必然性就会被剥离”。所以,“在前述丈夫与妻子的案例中,如果他们参与了叛国罪(Committing treason),必然性中的服从就不再排除犯罪(Not excuse the offence),因为他们的行为对抗的是联邦(commonwealth)。”⑦Basil montagu. The Works of Francis Bacon,Lord Chancellor of England,Philadelphia,Carey & Hart,1850:230.

除“排除法”的运用外,对“中级公理”的追求也是培根《法律格言》的另一方法特征。培根认为探求真理有两条道路:一条是“现在通用的道路”;另一条“虽然是真的”,却尚未有人踏足。培根对通用道路的描述是“从感觉和特殊的东西飞跃到最普遍的公理”,然后再从最普遍的公理出发发现中级公理。他认为由于亚里士多德的三段论这一“旧工具”存在缺陷,在原则上不能得出科学的原理,而只是从抽象假定推演出“中级公理”。新工具要避免让理智陷入传统逻辑的窠臼,就要遵循这一“真正的阶梯”逐级上升,从特殊的东西先抵达较低的公理,再逐渐上升到最一般的公理,从而避免理智的“自为”,堕入各种幻象之中。新归纳法所追求的乃是培根所言之中级公理,他认为:“唯有中级公理是真正的、坚实的和富有活力的”,其作用在于“人们的事务和前程正是依靠着它们,也只有由它们而上,到最后才有最普遍的原理”①[英]培根:《新工具》,许宝骙译,商务印书馆1984年版,第81页。。

《法律格言》的整理和运用就契合了培根新归纳法上述“中级公理”的观念。因为,新归纳法的一个重要原则就是公理的形成要从特殊之事物发展为较低之原理,然后上升为“中级公理”。中级公理的形成需要对于特殊事物的归纳总结,这是培根一如既往的坚持和追求。在《法律格言》中,培根一方面身体力行自己在《新工具》中希望别人做到的那样,去收集“在数量、种类和确实性上,足够的、关于个别事物的观察”。正如《法律格言》序言所指,每条格言下面所附的案例都是已决的案件,这样做的目的,也是为了更好地保证所收集案例的“确实性”。另一方面,司法裁判中的每一个案都是“特殊的事物”,而对这些个案进行归纳总结后形成的结论,转而又应用于个案的处理,这既是培根新归纳法对“中级公理”的追求,同时也是普通法对裁判过程所切实应用的方法。

那么问题是,为什么培根所收集的案例在归纳总结后形成的是“中级公理”而不是“普遍原理”呢?原因大致有二:一是培根的案例虽说是他借由裁判过的案例汇集而成,但是,他的案例并不是最广泛的个案,案例在数量上就受有限制,也就不太可能从这些案例来形成最普遍的原理;二是培根希望案例形成的结论是为了个案的处理,以借此来应对法律的不确定性问题。培根认为,越是极度抽象形成的原理,就越缺乏对于个体的重视,并且原理的极度抽象会导致理解的偏差,这也是当时英国社会司法裁判中法官自由裁量权过分膨胀的原因,而培根希望他的工作就是为了解决这一问题的。因此,他的格言来自具体个案,也应用于具体个案,他希望依据新归纳法形成的《法律格言》达到的标准也是中级的公理,由此既能应用于个案又不至于过度抽象。

三、新归纳法与普通法的近代化

1901年,英国法律史学家梅兰特(F. W. Maitland)出席利德演讲(Rede lecture)并发表题为《英国法与文艺复兴》(English Law and the Renaissance)的演讲。②参见F. W. Maitland. English Law and the Renaissance,中国社会科学出版社1999年影印本,第1-98页。在该演讲中,梅兰特提出了“英格兰的普通法曾面临被罗马法取代之困境”的命题。受文艺复兴的影响,16世纪时的都铎王朝掀起了继受罗马法的浪潮,这一方面是由于都铎王朝是历史上著名的专制王朝,而“罗马公法,于维持专制主义为便宜……为内治上之理由也”③[日]宫本英雄:《英吉利法研究》,骆通译,中国政法大学出版社2004年版,第118页。。再加上欧洲诸国之间的外交事务增多,为了处理诸如缔结条约之类的对外事务,需要精通罗马法的人员;另一方面则是由于普通法在经历14、15世纪的发展后,诉讼形式的健全成熟与司法观念的严格化使得普通法更加确定和稳固,但这也最终导致了普通法的僵化,开始出现了对新社会变化的不适应性,逐步出现盛极而衰之状。

针对普通法的危机,培根表现出极度的不满。卡多佐的作品中记录了培根对普通法式微的态度,“培根列举了当时法律的垢病:令人确信不疑的是我们的法律现在所处的状态非常不确定,形形色色的法律见解既落后时代又含糊其词;这些状况体现在:(1)讼案极其复杂冗长;(2)争强好胜的人得到法律的帮助,谦恭诚实的人却受到法律的压制并被搞得不胜其烦;(3)法官极其专断,在疑难案件中,他们具有相当大的自由活动余地;(4)大法官法庭(chancery courts)人满为患,法律的救济通常是微不足道的,而且是否有这样的救济还很难说;(5)无知的律师总是掩饰他对法律的无知,因此,人们对法律的怀疑就成了家常便饭;(6)人们通过特许状(patents)、契据(deeds)和遗嘱转让土地或不动产,经常要受到质疑和否认,在许多情况下,会招致麻烦。”④[美]本杰明·N.卡多佐:《法律的成长 法律科学的悖论》,董炯、彭冰译,中国法制出版社2002年版,第5页。对此,培根敏锐地指出:“科技愈加发展,道德愈加衰退;人类的才智愈加伟大,他们的欲望愈加膨胀;伴随而来的是法律在数量上成倍地增加,以及在执行力(execution)上的减弱(slackened),伴随着案件数量的增加,不公正(unjust)的情况大量存在,这种对法律的滥用无疑导致了巨大的罪恶(Enormities)。”①Basil montagu. The Works of Francis Bacon,Lord Chancellor of England,Philadelphia,1850:220.在培根看来,随着经济的发展和财富的增加,引发诉讼案件剧增,这也导致了对于法律的滥用以及修正案(amendment of law)的增加。这样的“英国法是‘从程序的缝隙中渗透出来的’,普通法不是以实现公平为目的的体系,更确切地说,它是在越来越多的案件中能够保证各种纠纷解决的各种程序的堆砌”②[法]勒内·达维德:《当代主要法律体系》,漆竹生译,上海译文出版社1984年版,第300页。。

面对上述普通法所出现的诸多弊端,培根认为,问题不在于英国法本身,而在于对法律的适用出现了问题,而要解决这些问题,就需要对普通法进行系统化。他在《法律格言》的序言中向伊丽莎白一世提出英国法系统化的建议,并以凯撒、查士丁尼和爱德华一世为例,陈述了他们在法律上的伟大功绩,并总结他们的共同之处是都曾致力于法律的编纂和整理。培根希望运用他的“新工具”归纳出普通法的基本精神并为法官提供指导,寄希望于伊丽莎白一世能拥有同样的魄力去实现自己的构想,以此整顿混乱的普通法。新归纳法可以为普通法提供强有力的逻辑支持,“使得普通法走向了系统化的道路,这种系统化是指作为知识的系统化,而不是作为法律规则的系统化”③高鸿钧、赵晓力:《新编西方法律思想史》,清华大学出版社2015年版,第241页。。通过以新归纳法建立起来的普通法,在理论上能够有效解决普通法自身的混乱,在实践中又能够指导法官裁判,从而减少法官对于普通法的滥用。

可以说,培根的新归纳法为作为判例体系的普通法提供了强有力的理论基础。在培根之前,人们很容易为罗马法,即民法法系的推理过程找出理论上和逻辑上的根据,但却无法有力地说明普通法的哲学基础,并为其发展前景提供方法论上的支撑。培根的经验归纳法则解决了英国普通法的这一逻辑困窘和“理论空场”。正如庞德所言:“普通法的力量来自于它对具体争议的解决,而它的对手罗马法则在于对抽象概念的逻辑发展,因此,一旦普通法法官直接或间接地实施法律,他们总习惯于以过去的司法经验适用于眼前的案件,而不会将案件置于抽象的体系、准确的逻辑框架中。”④[美]罗斯科·庞德:《普通法的精神》,唐前宏、廖湘文、高雪原译,法律出版社2001年版,第2页。不同于理性主义怀疑乃至否定感官经验能够作为知识的来源,培根的经验主义坚信感觉经验的可靠性和实在性,认为“我们只有从这种感觉材料出发,才能渐次达到对事物本质和发展规律的认识”⑤陈修斋:《 欧洲哲学史上的经验主义和理性主义》,人民出版社2007年版,第95页。。因此,当罗马法文化的浪潮穿越英吉利海峡冲击16世纪英国判例法体系时,使其陷入危机的一个重要的原因在于,普通法的推理方法缺乏合理的解释和论证,而培根“新工具”的问世,则为扭转普通法的这一窘态做出了贡献。

首先,培根的“新工具”为普通法这一判例法体系提供了哲学基础和逻辑根据。经验归纳法与普通法在哲学基础上是一致的,经验归纳法的推理方式在于从经验的基础上对于特殊感官材料的分析归纳,也即通过对具体个案的分析归纳,从而得出处理案件的一般规则或“中级公理”。这样的方法论,不仅在价值追求上符合普通法的精神,而且抵御了罗马法的冲击,确立了以普通法为代表的判例法体系的制度自信,为普通法的近代化提供了方法论上的支撑。人们常常误解培根与柯克之间的恩怨,认为这导致培根选择支持衡平法以打压普通法,但实际上大法官法院是为了完善普通法而非取代普通法,而且在培根就任大法官后积极修复与普通法院的关系,以衡平法弥补普通法的不足,帮助普通法度过了危机。正如培根所言:“我不敢去建议将本国的法律制定为新的模式的法律,我一再强调,我所从事的工作就是清理本国的法律,而不是推倒再重新建立。”⑥J. Crowder and E. Hemsted. The works of Francis Bacon,C. Baldwin 1803,Vol.Ⅳ,p369.

其次,在16、17世纪的普通法逐步偏离了对个体正义的追求时,新归纳法的个体关注纠正了普通法的发展轨迹。严格的形式主义导致普通法的僵化,使得普通法过于关注司法运作的程序性而非个人及个案的正义性。新归纳法以对特殊感性材料和具体分析而见长,法官在进行法律推理时可不依赖于某个大前提,而是通过具体个案的相似性而作出判决。这种具体案件具体分析,重视每一个案的特殊情况,很好地保证了普通法法官在对于案件裁判下的个体正义的保护。在这个意义上,新归纳法使英国普通法摆脱了所面临的危机,从而走上了近代化的历程。

再次,新归纳法为摆脱教会法院、地方法院以及罗马法传统的侵袭发挥了重要作用,巩固了普通法法院体系。16世纪初,普通法法院受理的案件剧增且类型多样,“普通法法院的诉讼超过之前的任何时期,诉讼的原告和被告来自臣民中的各个阶层,大约30%属于拥有土地的乡绅,其余的包括自耕农、农夫、城市商人以及工匠等”①Rouald H. Fritze. Historical Dictionary of Tudor England 1485-1603,New York,Greenwood Press,1991:115.。在普通法法院亟待发挥其审判作用,积极处理急剧增长的新类型案件之时,却受到了来自于教会法院的冲击。早在11世纪中叶,英王亨利二世一句“难道无人能使我摆脱这个瘟疫般的神父吗?”令坎特伯雷大教堂内发生了震惊整个英格兰乃至基督教世界的血案,托马斯·贝克特大主教被刺杀。亨利二世与贝克特的冲突实质上是普通法法院与教会法院管辖的冲突,正如伯尔曼所说:“教会的司法权,是每一场伟大的欧洲民族革命,包括十六世纪德国的清教改革、十七世纪的英国革命、十八世纪的法国大革命以及二十世纪的俄国革命,所攻击的主要目标之一。”②[美]哈罗德·J. 伯尔曼:《法律与革命》(第一卷:西方法律传统的形成),贺卫方等译,法律出版社2008年版,第261页。而普通法法院体系的管辖权是以抵制教会法院和地方法院的管辖权进行扩展的,这也是普通法近代化的一个特点。然而,在16世纪普通法遭遇困境时,教会法院则趁机“发难”,攫取了普通法法院的许多司法业务,地方法院此时也在积极拓展自己的“地盘”。正当遭遇困境的普通法法院在面对教会法院和地方法院的冲击下岌岌可危之时,培根新归纳法为普通法提供了逻辑支持和发展依据,在一定程度上襄助了处在罗马法复兴与教会法院、地方法院争权三重冲击下的普通法法院,巩固和发展了英国普通法法院体系。

总之,身着大法官紫袍的培根不仅是经验哲学的奠基者,也是包括法学在内的诸多学科的近代引领者,他的新分析归纳法的意义也正如他自己所言:“如果问,我所倡导的方法仅仅适用于自然哲学,还是同样适用于诸如逻辑学、政治学等其他学科呢?我的回答是:适用于一切学科”③[英]培根:《新工具》,许宝骙译,商务印书馆1984年版,第100页。。培根的经验归纳法尽管也有诸如低估数学的作用、不重视假设等不完美之处。但他排斥“单纯例举归纳”方法,主张通过系统整理观察材料而得到正确结论的方法论,为法律实证主义的崛起和普通法的近代化变革奠定了坚实的理论基础。