我国现当代小说汉英自译的历史书写

2018-03-20

(太原师范学院 外语系, 山西 晋中 030619)

自译不同于传统翻译活动,其特殊性在于“作者即译者”。中国文学自译活动相对集中在五四运动之后的20世纪40年代至70年代,呈共时性特征,语际方向多为汉译英。[1]87从呈汉英自译关系的中英文小说创作和发表数量来看,萧乾、张爱玲、白先勇等无疑最具代表性。基于我国现当代小说汉英自译平行语料库注我国现当代小说汉英自译平行语料库(Parallel Corpus of Self-translation of Modern and Contemporary Chinese Novels)是由史慧于2015年独立建设完成的汉英对应语料库。库容总量为457 468词,共有2 885个有效句对。该库语料均为小说文本,自译方向为汉译英,涉及萧乾、张爱玲、白先勇等作家的主要自译作品,共计25部。数据,我们发现,在双语“合力”交代小说历史背景时,三位自译者均选择再现民国时期(1912—1949)的历史,但在汉语原文和英语译文中对史实采取了或“明”或“暗”的不同书写策略,策略组合具体分三类。下文拟就不同组合展现的翻译方法和翻译效果进行探讨。

一、原文明写、译文明译

白先勇、叶佩霞、乔志高“三剑客”团队自译了白氏中文小说集《台北人》(TaipeiPeople)中的11篇小说。从历史的角度看,《台北人》字里行间回荡着民国时期革命、运动和战争的脚步声。白氏团队双语历史书写自成一派,体现了在汉语原文中明写事件、在英语译文中明译细节的原则,下文以历史事件为线索进行分析。

(一)《梁父吟》(The Dirge of Liang Fu)与辛亥革命

《梁父吟》借朴公和雷委员之口缅怀刚刚过世的革命英雄王孟养,实则重温辛亥革命。从“辛亥”和“同盟会”的翻译方法上看,自译者采用了文内音译(“Hsin Hai”和“the T’ungmenghui”)与文末加注相结合的方法。文末注释“The year of Hsin Hai, i.e. 1911”帮助读者在中国农历纪年和西方公历纪年之间搭建了换算的桥梁。“T’ungmenghui, literally, Alliance Society, abbreviated from the Chinese Revolutionary Alliance Society, a precursor of the Kuomintang, organized in 1905 in Japan under the leadership of Sun Yat-sen. This loose-knit federation of anti-Manchu, pro-Republican elements was responsible for many uprisings in the Chinese Empire, and its activities culminated in the successful Wuchang Uprising of 1911 and the establishment of the Republic of China.”长达62词的篇幅充分注解了“同盟会”的组织名称、成立始末及历史功用等。语音保留和语义注释相呼应,变通地完成了对汉语原文信息形式与意义的合并再现。“武备学堂”则采用增补译法,译为“Szechwan Military Academy”,一来将故事中的学堂细化为诸多同时代武备学堂中位于四川的那一家,避免了信息含混;二来通过“military(军事)”和“academy(学院)”的字眼定义了学堂的科目类别和正规程度。增补意图不难推测,即自译者在英文文本的创作过程中认定该信息对于故事情节的重要性,意在消除理解障碍。同时,该学堂还可力证上下文谈及的辛亥革命者的出身、学养和军事素质,意在说明辛亥革命并不是百姓一时兴起的活动,而是有组织、有计划、具备一定科学性、较为成熟的革命运动。“哥老会(the Society of Elders and Brothers)”“敢死队(the Dare-to-Die Corps)”“革命倒满、倒满革命!(Revolution to Overthrow the Manchus; To Overthrow the Manchus: Revolution!)”“民国(Republic)”及年号“黄帝纪元四千六百零九年(the 4609thYear of the Yellow Emperor)”等的直译充分保留了原文中“兄弟”“赴死”“黄帝”等意象。实词的首字母采用大写形式、感叹号等标点符号与原文保持一致等细节处理也有助于激发读者对革命组织、革命口号、革命成果等中国历史专有名词的关注,实现小说细节与真实存在于世界革命史中的中国事件对号入座,进而引发阅读共鸣。“不分昼夜,兼水陆(纷纷入鄂)”则对应“by day and by night, by land and by water”,译者妙用对偶这一语形修辞方法,确保了字形美观且音韵朗朗上口。

(二)《冬夜》(Winter Night)与五四运动

《冬夜》讲述主人公吴国柱从客居二十年的美国返回故乡台北,在与挚友余嵚磊会面时,流露出对于热血青春的无限怀念。双语文本都从1919年5月4日这个真实时间点入手,“还我青岛”和“曹陆章遗臭万年”等口号直译为“GIVE US TSINGTAO BACK”和“TS’AO, LU, AND CHANG WILL LIVE TEN THOUSAND YEARS IN INFAMY”,表明了自译者实写历史的态度。“打赵家楼”中的动词“打”对应英文文本中的“storm”,属于变换译法。自译者弃用原文的形式和内容,还原“火烧赵家楼”事件中“袭击、猛攻、怒骂、大力迅速攻占”等动作,在内容、规模和强度的史实再现上体现了用字匠心。“赵家楼”在文内直译为“Chao’s Pavilion(赵家的建筑物)”,在文后注释为“Chao’s Pavilion(Chao Chia Lou)is the historical name for the residence of Ts’ao Ju-lin, a pro-Japanese cabinet minister in the warlord government, as were Lu Tsung-yü and Chang Tsung-hsiang, mentioned later in this story.”从效果上看,此处注释可谓“一石二鸟”:首先,它有效补充了文内信息,明确揭示了赵家楼是军阀曹汝霖的住宅,曹汝霖和后文提到的陆宗舆、章宗祥同属亲日派等内容;其次,它为译者在后文使用“T’SAO, LU, AND CHANG”直译“曹陆章”提供了可能,省去了对三人身份再次加注的负担。

(三)《国葬》(State Funeral)与北伐、抗日

《国葬》以白先勇父亲、中华民国陆军一级上将、军阀新桂系中心人物白崇禧为原型展开创作。通过回顾主人公的葬礼,歌颂其骁勇善战、功勋卓著的一生。自译者对战争的名字选择直译,将“北伐战争”译为“the Northern Expedition”,且文后未见加注。从效果上看,英文实词首字母的大写形式足以表明该表达系专有名词;“expedition(远征)”一词揭示了“北伐战争”的军事属性;“northern(北部)”一词则点明了“北伐战争”的“讨伐”方向。以上形式和意义的组合已然还原了北伐战争的大致样貌。至于战争细节,创作者书写策略有二:要么通过上下文进行补足,例如,“从广州打到山海关”对应英文文本中的“from Canton in the south to Shanhaikwan in the north”,译文填充了广州和山海关地理方位一南一北这一信息,提供了战争的方向线索;要么忠实照搬原文的书写详略程度,例如,“北伐龙潭打孙传芳那一仗”,分明是记录北伐的“龙潭之役”,涉及白崇禧将军在南京附近的龙潭击溃军阀孙传芳、获得“小诸葛”战神盛名等史实。英文文本中的“at the battle at Lungt’an against the warlord Sun Ch’uan-fang”也只是直译字面,且文后没有加注解释战役的内容。在现当代小说自译活动中较为罕见的是,白氏自译团队英译“被八路俘虏”和“子弟兵”涉及政治立场问题。直译“held captive for a year by the Communist Eighth Route Army”暴露了以“八路”为“敌”,进而被“敌军”俘虏的逻辑;“子弟兵”意译为“our own Kwangtung(国民党) boys”,也公开了叙事者的军事立场。

二、原文暗写、译文暗译

此类历史书写策略主要为自译者张爱玲在《金锁记》及《怨女》汉英自译中所使用。“《金锁记》是五四时代的事,已经成为历史性资料……halfway between[介乎]《红楼梦》与现代之间。”[2]52《怨女》文本系《金锁记》改写和自译而成[3]68-69。可见,实录历史是张爱玲上述双语作品的创作意图之一。语料显示,张爱玲偏好在汉语原文中对历史事件一笔带过,在英语译文中也略去历史细节的操作。我们不妨通过抓取关键词观察其所在双语语境的方式,梳理较为隐晦和零散的历史线索。

(一)《金锁记》(The Golden Cangue)中的“民国”“北洋政府”

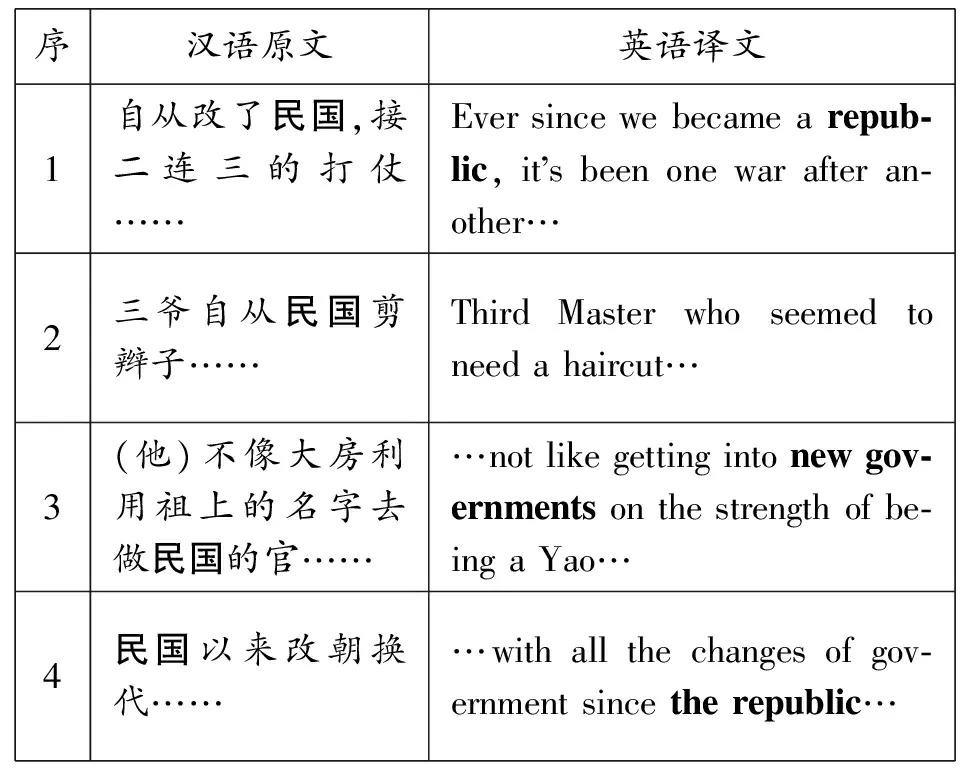

《金锁记》讲述主人公曹七巧被哥嫂安排嫁给疾患缠身的姜家二爷,因一生财欲、情欲得不到满足,终被扭曲为摧残儿女的“吃人者”的故事。民国的建立标志着封建君主专制制度的结束,北洋政府是继清朝灭亡后第一个在国际上得到承认的中国政府。“民国”在全文中至少出现了4次,如表1所示:

表1 《金锁记》双语文本中关键词“民国”的语境

从翻译方法上看,表1中例1“改了民国”对应“become a republic”,例4“民国以来改朝换代”对应“with all the changes of government since the republic”,均系直译,旨在厘清国家政体是共和制,而非之前的封建君主制;“民国剪辫子”中“民国”二字省译;“做民国的官”对应“get into new governments”,弃用“民国”字面形式,意译为“新政府”。从效果上看,上述直译、意译和省译的处理以及坚持对相关信息不在文中或文后加注的做法忠实遵照了汉语原文暗写历史、淡化历史的书写原则,同时也在一定程度上印证了中文语境的读者对张爱玲作品避写政史的印象。

(二)《怨女》(The Rouge of the North)中的“日本人”“租界”

张爱玲出生于1920年,《怨女》成书于1965年,两个时间点可以帮助我们推定《怨女》中的“日本人”和“租界”正是甲午战争和第二次世界大战的缩影。《怨女》主人公银娣深闺锁怨、与世隔绝,她的生活也无可避免地充斥着民族内忧外患的困扰。“日本人来不也是一劫?也不过这样。”此句中“日本人”改换译为“fall of the Manchus(满人倒台)”,揭示了“日本人来”和“满人倒台”的因果关系,“也不过是这样”则省译,上下文相关信息紧密连贯,语气并未大幅折损。“日本败下来怕抢,又怕美国飞机轰炸,不过谁舍得炸上海”整句省译。“到处都是日本人”和“德国已经打败了,日本人就快了”直译为“The Japanese are all over the place”和“It would not be long now. Germany was already defeated”。中英双语文本都选择轻描淡写的方式对第二次世界大战的战况进行交代,预测了日本注定战败的结果。鉴于第二次世界大战对于全世界的意义和作用,直译的效果不容怀疑,倘若加注倒有画蛇添足之嫌。

《怨女》中至少5处提到“租界”,如表2所示:

表2 《怨女》双语文本中关键词“租界”的语境

序汉语原文英语译文1他们讲起北边的亲戚,有的往天津租界上跑,有的还在北京。They talked about relatives trapped in the war in Peking.2……那都是流氓,要不然在租界上也开不了戏园子。…and those are the gangsters. You have to be, to open a thea-tre.3……倒像租界上的苏格兰兵操兵。…and sounded rather like the bagpipes that foreign soldiers march to.4上海虽然也打,没打到租界。There was fighting in Shanghai too but it never got to the British or French settlements.5自从日本人进入租界……When the Japanese finally took over the foreign settlements…

表2中3例选择省译,有两例使用含“settlements”的短语进行对应,不同的是,例4使用“British(英)”和“French(法)”明确交代租界国别,而例5用“foreign(外国)”淡化国别信息。虽然“settlements”一词与英文中常用表达“租界”的“concession(租借地)”一词并不严格对等,但整体上不会误导读者的理解方向。我们推测,省译是自译者仰仗对双语文本享有的双重创作“主权”,在不影响情节发展的情况下作出的大胆处理,毕竟对于张爱玲来讲,没落贵族深宅内的枷锁和哀怨才是小说的主要矛盾,而作为背景信息的时代战乱则会被淡化甚至被隐去。

三、原文暗写、译文明译

考察11篇收录于《萧乾作品精选》(SelectedMasterPiecesbyXiaoQian)的汉英自译作品发现,萧乾在汉语原文中对民国时期历史事件作减省处理,在英语译文中却增补细节,甚至改换原文中相应位置的内容以表明个人对历史的书写立场。借助研究资料中的作家回忆录,我们得以确认和梳理各小说情节与所影射的真实历史主题之间的对应关系。

(一)《皈依》(The Conversion)中的反文化侵略立场

《皈依》讲述主人公妞妞被外来传教士传教活动吸引,不顾母亲和哥哥反对,一心想要走上信教之路的故事。作品中的冲突看似围绕妞妞信教活动展开,实则揭露帝国主义通过收买灵魂的方式实施文化侵略。[4]368-369面对中西方在信仰、文化上的激烈碰撞,萧乾将国民态度分为三类:一是邻居小姑娘代表的业已皈依者;二是妞妞代表的即将皈依者;三是妞妞家人代表的反对皈依者。通过描写妞妞母亲和哥哥的心理活动,说明皈依的荒谬和危险。妞妞给母亲讲述耶稣重生的惨烈画面时,意在普及“救世主”的伟大,却激发了母亲对“恐怖”的回忆。回忆的内容受制于发表环境,在汉语原文中不便明说,但译文中增补出了“恐怖”的内涵,即“the scene of the Jesus-believers being killed by the Boxers(基督信徒被义和团砍杀)”,义和团反抗帝国主义入侵的细节浮出水面。“什么庚子年间西什库的火烧得多么旺,八国联军怎么把九城抢个空,家家门口儿挂着‘大日本顺民’的小白旗儿呀”等内容巧妙地隐藏在了母亲的唠叨中,“什么……呀”的家常叙事句型成功降低了读者对于实写史实的警惕性。英文文本中的“terrific flames of the French Cathedral in the West City when it was burned by the Boxers, how the troops of the Eight-Allied-Nations robbed the nine cities of Peking bare and how every home had to hoist a small white flag: ‘Surrender to the Great Japanese Empire’!”从内容上一一对应了义和团火烧法国教堂、八国联军对华大举抢掠的罪行、日本侵略者试图奴役中国人民等史实。“大日本顺民”的旗号意译为“Surrender to the Great Japanese Empire!(向大日本帝国投降)”,名词结构改换为祈使句这一大胆的形式调整也是自译者控诉愚昧和抵抗侵略的例证。“打倒帝国主义”和“掐着民族喉咙的一切暴力”英语译文中进行了三处增补:“This white-faced foreign-devil”将帝国主义传教士定性为“白脸恶魔”;“Away with the foreigners!”传达坚决抵制文化入侵的民族态度;“unwholesome(有害身心)”则是控诉日本侵华的文化暴力。由此可见,自译者在译文中有意向读者传递历史信号。

(二)《蚕》(The Spinners of Silk)中的反宗教哲学立场

《蚕》通篇看不到任何关于时代或是历史的字眼,只看到主人公和恋人梅精心照顾蚕宝宝的情节。萧乾坦言生长在耶稣教家庭环境中,但自幼反教,借《蚕》写宗教哲学。[4]368我们发现,在翻译梅因为桑叶短缺想要在蚕宝宝吃食时主持公道的故事情节时,萧乾增补了点明创作主旨的问句“But what god or goddess could ensure justice in that silkworm world?”传达了对宗教万能论所持的怀疑态度:地球上多贫苦、多灾难、多愚盲,即便有神,怕也束手无策,“管不了,救不了,全得靠人”[4]368。这种“私藏夹带”的增补引导读者从既定的角度阅读貌似平淡的“养蚕人”的故事,让自译行为具有了更多的创造性色彩。

(三)《破车上》(The Ramshackle Car)和《邮票》(The Philatelist)中的反侵略立场

《破车上》将旧时中国比作一辆破车。面对20世纪30年代外敌入侵,破车“在沙砾满天的世界,索性抛了锚”。[4]334-335自译者将英文文本作为鼓舞民族士气的战场,分别采取了增补、改换、省译等翻译方法。首先是增补译法:英语译文中的“That’s the most shameless pessimism.”和“We had to push forward.”是汉语原文没有的内容,旨在为国人呐喊鼓劲,鼓励国人国难当头时一不要悲观,二不要放弃前进的步伐。其次是改换译法:将原文的“出毛病,等会就修好”改换译为“a people can start on a new track altogether”,即一个民族在新的轨道上携手起航;“反正得走,它不瘫倒”改换译为“But there was no other car for us at that moment, and only that rugged track to travel on. We had to push forward.”,即既然没有第二条路可以走,不妨奋起前行。最后是省译法:“这才是中国”适合于原文的铺叙,却不见得适合译文中激昂的战斗情绪,自译者大胆省去。以上三种将原文较为“低调”和隐藏在文字背后的民族情感改换为明确的“高调”呐喊的翻译方法都呼应了萧乾作为新闻记者的身份,体现了他引导舆论方向的职业责任。

《邮票》乍看写的是主人公热衷集邮、和邮票主人从建立交情到不舍分离的故事。实际上,据萧乾本人回忆,他“在渤海一条商船的统舱里”得知日本发动侵华战争的“噩耗”,“热热地”淌下了泪,遂撰文专写“九·一八”。[4]338原文“有一天在植物学的班上……偶然翻出几片新获到的大清帝国邮票”中“大清帝国”一词的内涵及形式被弃用,转而在文内将其改换译为“Imperial Manchu Empire(伪满洲国)”,且在文末将其注释为“Manchukuo, the puppet government installed by Japan in Northeastern Provinces”。改译结合加注的处理方法更加准确地契合了“九·一八”事变后日本在东北建立傀儡政权的史实。“晚上自修……我没心算代数,只在算草上描了许多‘誓死……誓死’”中的“誓死”对应英语译文中的“Return My Rivers and Mountains(还我河山)”,增补译法补充说明了“誓死”的目的。形式和内容的双重改换一方面说明了创作者对于信息精确程度的较高要求,另一方面彰显了自译者在素材修改与提炼方面享有远高于他译者的创作自由度。

基于以上考察,笔者认为,以萧乾、张爱玲、白先勇为代表的中国现当代小说自译者在双语文本创作中均未回避书写民国历史,而是采用增补、改换、省译等方法或“明”或“暗”地保全了中国故事的历史基因,凸显了历史故事的中国身份。鉴于双语文本所呈现的历史信息在跨文化传播过程中参与构建中国国家形象和中国话语,上述拒绝“无语”和“失语”的历史书写态度及方法对于当今中国故事的创作和翻译实践具有重要的参考价值。