舌针针刺联合康复治疗对于改善脑卒中患者吞咽功能的临床研究

2018-03-20宋媛媛

宋媛媛

脑卒中是严重威胁人类生命的疾病,是由多种致病因素造成脑血管狭窄、阻塞、损伤甚至破裂,严重影响了脑部血液循环,导致机体神经功能受损[1]。中医认为,脑卒中属“中风”范畴,脑卒中发病会出现突然昏扑、不省人事、口眼歪斜、言语蹇涩等症状。据相关调查显示我国脑卒中患者的年龄呈逐步年轻化的趋势,且致死率和致残率随患者年龄的增大而增加,追溯其主要原因归结于生活压力的增大,生活节奏的加快以及生活方式的紊乱[2]。因此,对于治疗脑卒中患者吞咽障碍成为我国乃至全世界中西医学者需要解决的重要问题。

西医对于改善脑卒中患者吞咽障碍的主要方法为手术治疗以及康复训练治疗。而中医对于该病的治疗可分为中药治疗和针灸治疗两方面。西医手术疗法不但价格昂贵且患者较为痛苦,而康复训练治疗不但疗效显著且操作简单,受到了广大患者的一致喜爱。由于患者患有严重的吞咽障碍,因此对于服用中药汤剂治疗亦会引发硅肺等问题,针灸疗法作为中国医学的瑰宝,在临床中对于该病的治疗具有经济可靠的疗效。本研究通过对脑卒中吞咽障碍患者进行针灸联合康复治疗,并对治疗前后患者的吞咽功能评定法(SSA)、微型营养评价法(MNA)、电视透视X线吞咽造影检查(VFSS)以及洼田饮水试验等方面进行疗效评估[3],探究针灸康复治疗对于脑卒中患者吞咽功能恢复的影响,为临床指导治疗提供科学的依据。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2016年12月至2017年5月在我院确诊为脑卒中的患者100例,并通过随机数字表分成两组,分别为针灸组(50例)和针灸康复组(50例)。针灸组男32例,女18例,年龄45~75岁,平均年龄(60.25±14.40)岁;针灸康复组男30例,女20例,年龄46~75岁,平均年龄(59.41±16.51)岁;两组患者病程均为半个月至半年。

1.2 纳入标准 所有入选患者均为首次发病,且诊断均符合第四届全国脑血管学术会议研究颁布的《脑血管疾病诊断要点》中的“动脉粥样硬化性血栓性脑梗死”的诊断标准[4]。标准如下:①年龄45~75岁。②有严重的吞咽障碍,饮水反呛等表现。③发病时间均小于6个月。④发病后意识清晰,无明显意识障碍者。⑤经CT或MRI检查确诊。⑥不伴有心、肝、肾或血液、免疫系统等严重疾病,排除恶性肿瘤患者及精神失常者。⑦患者对该研究签署知情同意书。

1.3 排除标准 头CT或MRI检查未发现脑血管疾病者;具有严重的老年痴呆或精神疾病者;合并严重的肺部疾病或咽喉部感染者;晕针者或不能配合进行针刺者;脑血管再发性、大面积脑梗死;已使用类似方法进行治疗者。

1.4 治疗方法 两组患者均遵循中华医学会针对脑卒中的治疗建议[5],依据患者的病情,进行常规的降压、降脂、改善微循环、营养脑神经及维持体内离子、酸碱平衡等基础性治疗。

针灸组在基础治疗的基础上进行常规针刺联合舌针针刺治疗,选取百会、印堂穴,以及患者的风池、三阴交、少冲、神门穴位。舌针针刺时嘱患者自然伸出舌头,医者用无菌纱布将患者舌体固定,消毒后用1.5寸针灸针针刺舌尖、舌体以及舌底的金津及玉液穴。针刺后嘱患者将血水漱出。常规针刺为1次/d,舌针针刺为2次/周,以4周为1个疗程。针灸康复组在针灸组治疗的基础上进行吞咽功能恢复训练及电刺激治疗。其中吞咽功能恢复训练包括吞咽器官训练、吞咽感觉训练以及食物放置位置训练。训练时间为4周。吞咽器官训练方式[6]包括,①面部及下颌部训练:使患者反复重复鼓气、吸吮、咀嚼等动作,充分锻炼下颌肌肉及口轮匝肌。②唇部训练:患者重复做口唇上升、口角下垂等动作,通过加强口唇部肌肉,防止流涎、口角歪斜等发生。③咽喉部训练:嘱患者闭口发出“哼”的声音,通过舌背抵住软腭锻炼纠正患者咽喉肌肉收缩力弱而造成的声门闭合性差的症状。④呼吸训练:教会患者使用腹式呼吸、缩口呼吸等呼吸方式。吞咽感觉训练方法是将具有一定质感、强烈香味以及凉爽的食物放置于压在患者舌体上的汤匙中,在吞咽前及时给予感觉刺激能够促进患者启动吞咽功能。食物放置位置训练方法包括体位的正确选择及食物放置部位选择。进食时尽量使患者保持坐卧或侧卧位,对于采取侧卧位进食的患者应将头转向患侧,使食物移动至健侧避免阻塞气道,进食过程中做颈部屈伸动作,似“点头”状,尽可能的张大口,下降下颌,这样会减少食物残留于咽部,利于保持气道的清洁。食物应尽量选择具有一定黏性的食物,将食物放置健侧舌体中后部位,患者进食过程中切勿急躁,应细嚼慢咽。电刺激治疗是利用电刺激治疗仪对患者进行连续的、小电极的刺激,将两片电极并排置于吞咽肌表面,1次/d,40 min/次,以半个月为1个疗程。

1.5 疗效评定

1.5.1 SSA 该评分可分为临床检查、5 mL吞水试验以及60 mL吞水试验。其中临床检查包括对患者的头部、躯干、四肢、口唇以及呼吸、咽反射等的观察。5 mL吞水试验是嘱患者吞咽5 mL水,观察患者有无咽喉运动、咳嗽喘促等表现。60 mL吞水试验是基于前两者之上,若前两者均无异常则进行60 mL吞水试验,观察患者吞咽60 mL水的时间、吞咽状态以及有无呛咳等表现。该量表最低分数为17分,最高分数为46分,分数与患者的吞咽能力呈反比关系[7]。

1.5.2 MNA MNA是对人体的躯体指标、整体情况、饮食情况以及主观意识进行综合性评估。具体评估内容包括体质量下降情况、活动能力、有无神经心理问题、身体质量指数、有无独立生活能力、三餐进食情况、有无蛋白质摄入、自我营养评定情况等方面。量表满分为30分,得分>24分表示营养状况良好,17~24分表示营养状况一般,17分以下表示营养状况较差[8]。

1.5.3 VFSS 该检测方法是让患者逐次吞咽不同黏稠程度的对比剂,利用正侧位透视造影机观察吞咽的整个过程。该方法能够较清晰的观察患者吞咽的全部过程,尤其针对隐匿性误吸的情况,是目前对吞咽障碍进行评价的“金指标”。将吞咽过程分为口腔期、咽期、误咽期,满分为10分,得分越高说明吞咽能力越强[9]。

1.5.4 洼田饮水试验 让患者按照各自的习惯饮入30 mL温水,根据患者吞咽次数以及吞咽时间分成5个等级。若能顺利的一次性吞下为一级;若能分两次吞下,全程无反呛表现为二级;若能一次性吞下,但出现反呛为三级;若分两次以上吞下,出现反呛为四级;若不能全部吞下,且反复出现呛咳为五级。等级越高表示吞咽障碍越严重[10]。

1.6 统计学方法 选用SPSS 19.0统计学软件进行统计学分析,计量资料用(±s)表示,采用t检验,计数资料采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

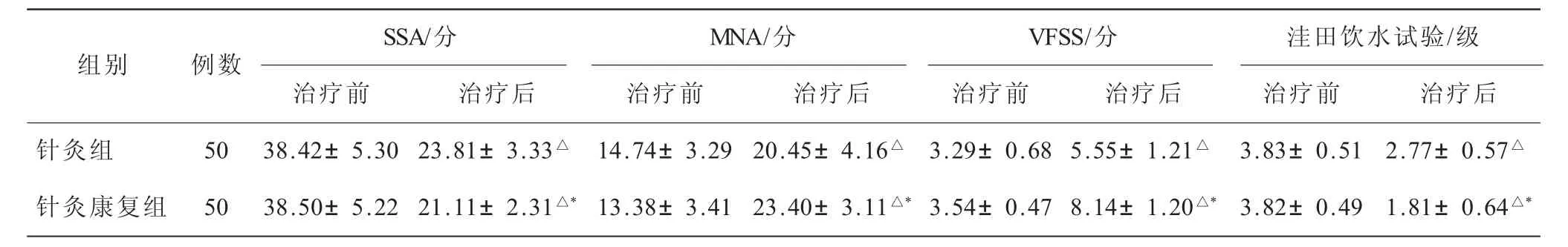

2 结果(表1)

表1 两组患者治疗前后各项评分比较(±s)

表1 两组患者治疗前后各项评分比较(±s)

注:与治疗前比较,△P<0.05;与针灸组比较,*P<0.05。

S S A/分 M N A/分 V F S S/分 洼田饮水试验/级治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后针灸组 5 0 3 8.4 2±5.3 0 2 3.8 1±3.3 3△ 1 4.7 4±3.2 9 2 0.4 5±4.1 6△ 3.2 9±0.6 8 5.5 5±1.2 1△ 3.8 3±0.5 1 2.7 7±0.5 7△针灸康复组 5 0 3 8.5 0±5.2 2 2 1.1 1±2.3 1△*1 3.3 8±3.4 1 2 3.4 0±3.1 1△*3.5 4±0.4 7 8.1 4±1.2 0△*3.8 2±0.4 9 1.8 1±0.6 4△*组别 例数

3 讨论

3.1 针灸治疗的理论依据

3.1.1 中医学对脑卒中的理解 “卒中”病名首见于《黄帝内经》,但张仲景在《金匮要略》中对于该病做出了具体的描述:“夫风之为病,当半身不遂”。即脑卒中会出现突然昏扑、不省人事的表现。而吞咽障碍类似于中医中“暗痱”。从病因病机出发,脑卒中的发病可归属于心、脑、脾的功能失司。正所谓“心主神明”“心藏神”“心者,五脏六腑之大王也”,而从经络的角度考虑“也手少阴之脉……其支者,上夹咽,系目系”。因此,脑卒中的吞咽障碍与心的功能失司密切相关。“脾足太阴之脉……上膈,夹咽,连舌本,散舌下”“脾为后天之本”,脾与心系,心为脾之母,脾为心之子,若二者病一,则势必母病及子,子病及母,因此心与脾二者息息相关[11]。

3.1.2 穴位的选择 取头部督脉之百会、印堂穴,是遵循督脉入脑,统领一身之阳气的原则。脑调控人体的心怒忧思等情绪,调节五脏六腑之阴阳,因此选取头部穴位治疗该病是十分重要的。列缺、照海穴是八脉交会穴,联系十二经脉与奇经八脉,是治疗肺系、膈腧、咽喉部疾病的重要穴位。少冲和神门为心经之穴,是开窍醒神之要穴。而“舌为心之苗”,舌的颜色、血液充盈与否直接反映了机体情况,正所谓五脏六腑无不关联与舌,而金津、玉液的联合针刺更是治疗脑卒中语蹇的重要穴位。大量临床经验指出[12],针刺舌体具有开窍醒神、活血通络的治疗作用,对于激发舌肌功能、兴奋麻痹神经、提高咽肌活动能力以及增强吞咽功能具有显著的疗效。

3.2 康复治疗对于脑卒中吞咽障碍患者的影响据大量临床研究表明[13],对脑卒中吞咽障碍患者进行系统的康复治疗可有效改善患者的吞咽能力。通过刺激患者面部、咽部、口唇部等肌肉,提高肌肉力量,增强咀嚼能力,降低括约肌的牵张力。选择正确的进食体位,能够最大限度的降低隐匿性反呛,保持口腔清洁,避免误吸。由于人体的中枢神经系统某种程度上是具有重组能力的,可通过反复的训练进行功能重塑,通过反复刺激中枢神经系统建立合理的新的运动反射区,加快吞咽肌的肌力恢复,修复受损细胞,从而改善吞咽功能。电刺激则是利用电流通过神经到达腹肌处,使得外周运动神经去极化,引发肌肉收缩,通过反复电刺激,有效的避免肌肉的萎废,激活可逆性细胞,促进神经功能的恢复[14]。

3.3 指标选择的意义 洼田饮水试验则是对吞咽障碍的基础性评估,其操作简单,是目前最常用的临床评价方法之一。但其主要是通过患者呛咳情况进行判断,因此往往会忽视隐匿性误吸的发生。而VFSS作为判断吞咽障碍情况的金指标,能够有效的判断出患者隐匿性呛咳情况的发生,在某种程度上较洼田饮水法更为完善,虽然判断相对准确但需要患者保持相对的体位和一定的检查环境,因此在临床检查中受到了限制,而SSA相对于VFSS的操作方法更为简便且更易于患者接受,其检查结果不但能够有效判断出患者的吞咽障碍情况,且能对康复训练治疗情况作出很好的判断,在临床中对于脑卒中患者吞咽障碍的判断,常常选择三者相结合的方式进行评估[15]。MNA是对患者的总体营养情况进行评估,是对患者机体功能的综合判断。本研究通过对两组患者治疗前后的各项评分进行对比研究,结果发现,两组患者治疗后在SSA、MNA、VFSS以及洼田饮水试验等方面较治疗前均有明显改善,且针灸康复组的改善程度较针灸组更为显著,差异均具有统计学意义(P<0.05)。

研究结果表明,针灸联合康复训练治疗对于改善患者吞咽功能具有很好的临床疗效。

[1]吴亚哲,陈伟伟.中国脑卒中流行概况[J].心脑血管病防治,2016,16(6):410-414.

[2]陈伟伟,隋辉,马丽媛,等.中国心脑血管病流行现况及防治进展[J].中国循环杂志,2016,31(Suppl 1):11.

[3]廖喜琳,钟美容,蔡超群,等.标准吞咽功能评估及预见性护理对老年脑卒中吞咽障碍患者康复的影响[J].中国老年学杂志,2015(8):2036-2038.

[4]杨文爽,郭声敏,郑思琳,等.脑卒中患者吞咽障碍评估工具研究进展[J].护士进修杂志,2017,32(2):124-127.

[5]司惠芳,梁岚萍,刘向真,等.脑卒中肢体功能康复现状综述[J].中华护理杂志,2004,39(7):535-538.

[6]张盘德,姚红,周惠嫦,等.针灸与吞咽训练治疗脑卒中后吞咽障碍的研究[J].中国康复医学杂志,2007,22(11):989-993.

[7]李宏玉,唐强,朱路文,等.脑卒中后吞咽障碍康复治疗的研究进展[J].针灸临床杂志,2016,32(2):98-101.

[8]杨国莉,赵喜兰,黎明,等.微型营养评价法在老年心血管疾病住院患者营养不良风险评价中的应用[J].重庆医学,2015(10):1362-1363,1366.

[9]宋垒垒.在X线下观察吞咽姿势对脑卒中后吞咽障碍的影响[D].郑州大学,2013.

[10]武文娟,毕霞,宋磊,等.洼田饮水试验在急性脑卒中后吞咽障碍患者中的应用价值[J].上海交通大学学报:医学版,2016,36(7):1049-1053.

[11]李玉英.脑卒中中医康复治疗的研究[J].按摩与康复医学:下旬刊,2012,3(4):178-179.

[12]钟长明,荣光,何方志,等.头针与体针治疗脑卒中亚急性期吞咽障碍的比较[J].中国临床康复,2003,7(19):2706-2707.

[13]谭媛,李珍珍,陈丽静,等.吞咽康复操对出血性脑卒中致吞咽障碍患者康复的影响[J].国际医药卫生导报,2014,20(9):1196-1198.

[14]丁丽君,荣积峰,王卫宁,等.经皮穴位电刺激对脑卒中后手功能的康复效果[J].中国康复理论与实践,2017,23(1):10-13.

[15]姚晓明,徐秀林.吞咽功能评估技术研究进展[J].中华物理医学与康复杂志,2017,39(1):73-75.