孤独感对大学生社交焦虑的影响:有调节的中介模型

2018-03-19孙雅文

方 杰 孙雅文

(广东财经大学人文与传播学院,广州 510320)

1 前言

社交焦虑(social anxiety)是指对某一种或多种人际处境有强烈的忧虑,紧张不安或恐惧的情绪反应和回避行为(郭晓薇,2000)。社交焦虑不仅影响着个体的日常生活、工作和社交互动,还会引发网络和手机成瘾等严重恶果,极大降低个人的生活质量(Lee,Tam,& Chie,2014;王欢,黄海,吴和鸣,2014;丁倩,魏华,张永欣,周宗奎,2016)。Huan等人的横断面研究发现,孤独感(loneliness)能显著正向预测社交焦虑 (Huan,Ang,& Chye,2014)。Lim等人的纵向研究表明,先前的孤独感水平能显著正向预测将来的社交焦虑水平(Lim,Rodebaugh, Zyphur, & Gleeson, 2016)。 但目前鲜有关于孤独感对社交焦虑作用机制的研究。

反刍思维(rumination)是指个体反复思考消极情绪本身、消极情绪产生的原因及可能带来的不良后果,并不采取积极的问题解决策略的现象(Nolen-Hoeksema,1991;郭素然,伍新春,2011)。Vanhalst等和Zawadzki等的研究都表明,孤独感能显著正向预测反刍思维,因为孤独感会影响认知思维,并且孤独者常伴随不良的归因风格,这些都会引发反刍 思 维 (Vanhalst, Luyckx, Raes, & Goossens,2012);此外,孤独的大学生可能无法利用社交的方式来缓解孤独,从而导致更多的反刍思维(Zawadzki,Graham,& Gerin,2013)。依据反应风格理论,反刍思维作为一种适应不良的反应风格,是引发、保持和加速社交焦虑的重要因素,反刍思维能显著正向预测社交焦虑,因为反刍思维会让个体不断去回忆社交过程的细节,产生否定性的自我评价,进而增加个体社交焦虑(Morgan& Banerjee,2008;Brozovich, Goldin, Lee, et al., 2015; 郭素然, 伍新春,2011;宋颖,张守臣,2016)。综上所述,本研究提出假设1:反刍思维在孤独感和社交焦虑之间起中介作用。

希望(hope)是一种以追求成功的路径(指向目标的计划)和动力(指向目标的活力)交互作用为基础的积极的动机性状态,包括目标(goals)、路径思维(pathways thoughts) 和动力思维 (agency thoughts)(刘孟超,黄希庭,2013)。希望作为一种重要的积极心理特质,因其能够作为大学生面对风险性因素的保护性因子,倍受学者关注。已有研究发现,希望调节了反刍思维和抑郁之间的关系,即希望水平较低时,反刍思维越多则抑郁状况越严重 (Geiger&Kwon,2010);希望调节了反刍思维和自杀意念之间的关系,即希望水平较低时,反刍思维越多则自杀意 念 越 强 (Tucker, Wingate, O’Keefe, Mills,Rasmussen, Davidson et al., 2013; 刘 旺 , 田丽丽,陆红,2014);希望调节了压力知觉对流动儿童社交焦虑的影响,即希望水平越低,知觉到的压力越大则社交焦虑越严重 (倪士光,李虹,张平,徐继红,2016)。虽然以往的研究发现希望在反刍思维与负性情绪之间、知觉压力与社交焦虑之间都起到缓冲作用,但对于希望是否可以缓冲大学生反刍思维和社交焦虑的关系,仍有待进一步的研究。Martin和Tesser(1989)指出,反刍思维与目标有关,当个体感到目标的实现受到阻碍时,可能沉思于“为什么我无法完成此目标”之类的问题,便会产生反刍思维。强调目标实现的Snyder希望理论认为,高希望水平会提供足够的动力去制定备选计划来克服障碍,高希望水平的大学生可以产生积极的期望和情感去克服困难,因此能缓冲反刍思维带来的消极结果,如减少社交焦虑的产生,最终实现目标 (Geiger& Kwon,2010; Tucker et al., 2013)。因此,本研究提出假设2:希望能调节反刍思维与社交焦虑的关系。

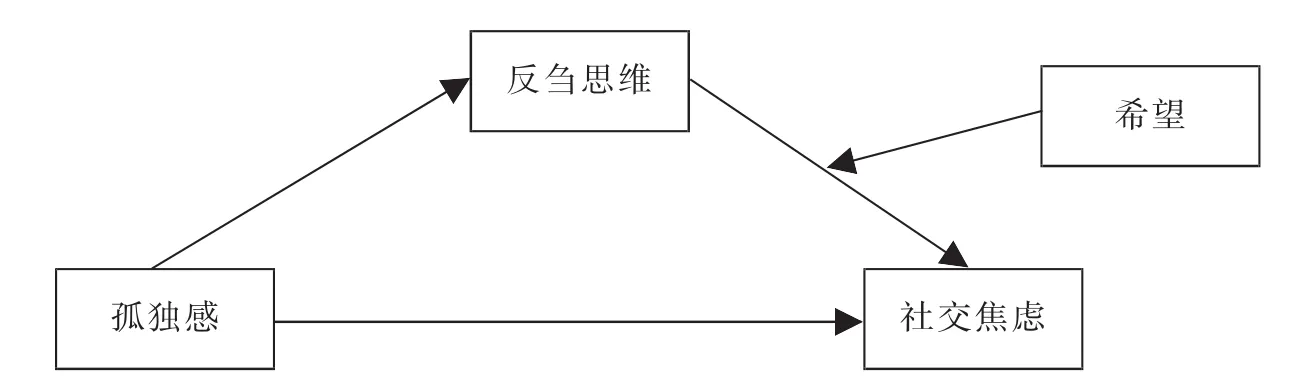

假设1和假设2所揭示的关系进一步表现为有调节的中介作用(moderated mediation)——希望调节了反刍思维对孤独感—社交焦虑关系的中介作用,即反刍思维传导了孤独感对社交焦虑的作用,但该中介效应的大小依赖于希望的水平。具体而言,大学生希望的水平越低,反刍思维与社交焦虑的关系就越强,通过反刍思维传导的孤独感对社交焦虑的效应也就越大;反之,大学生希望的水平越高,反刍思维与社交焦虑的关系就越弱,通过反刍思维传导的孤独感对社交焦虑的效应也就越小。据此,我们提出假设3:希望调节了反刍思维对孤独感—社交焦虑关系的中介作用 (见图1)。

图1 研究的基本假设

2 方法

2.1 被试

本研究采用简单随机抽样的方法,选取了某省部分高校的大学生为被试,共发放问卷485份,剔除无效问卷后,实得有效问卷452份,有效率为93.2%。 其中男生 146 人 (32.3%), 女生 306 人(67.7% )。 大 一 172 人 (38.1% ), 大 二 184 人(40.7%), 大三 96 人 (21.2%)。 独生子女 115 人(25.4%),非独生子女 336 人(74.3%)。

2.2 研究工具

2.2.1 孤独感的测量

采用Russell等人1987年编制的第三版UCLA孤独感量表(汪向东,王希林,马弘,1999),用于评价由于对社会交往的渴望与实际水平的差距而产生的孤独感。量表由20个项目组成(11个正向计分和9个反向计分项目),采用4点计分,从1(从不)到4(一直),得分越高表明孤独感水平越强。本研究中,该量表的α系数为0.85。

2.2.2 社交焦虑的测量

采用Leary(1983)编制的社会交往焦虑量表(汪向东,王希林,马弘,1999),用于评价独立于行为之外的主观社交焦虑的倾向。量表由15个项目组成(11个正向计分题目和4个反向计分题目),采用5点计分,从1(一点也不相符)到5(极其相符),分数越高代表其社交焦虑程度越高。本研究中,该量表的α 系数为 0.83。

2.2.3 反刍思维的测量

采用韩秀和杨宏飞(2009)修订的中国版大学生反刍思维量表。量表包括强迫思考、反省深思和症状反刍三个因子,共22个项目。Geiger和Kwon(2010)指出症状反刍因子测量的可能是抑郁症状而不是反刍思维,因此本研究在施测时采用Geiger等(2010)和刘旺等(2014)的做法,只采用了强迫思考和反省深思两个因子共10个项目,采用4点计分,从1(从不)到4(总是),分数越高表示个体的反刍思维倾向越严重。本研究中,该量表的α系数为0.84。

2.2.4 希望的测量

采用陈灿锐、申荷永和李淅琮(2009)修订的成人希望特质量表。该量表有12个项目,适合15岁以上的人进行测验。其中4个项目测量路径思维,4个项目测量动力思维,剩余4个关于目标的项目用来转移被试注意,此4个项目不计分数。量表采用4点计分,从1(完全不符合)到4(完全符合),得分越高表示个体希望水平越高。本研究中,该量表的α系数为 0.76。

2.3 数据处理

本研究使用SPSS19.0对数据进行统计处理,用Mplus7进行有调节的中介效应分析。

3 结果

采用Harman单因子检验对全部测量项目进行探索性因子分析。结果表明,共有14个因子的特征根大于1,且第一个因子解释的变异量为16.3%,远小于40%,说明共同方法偏差问题并不严重。多重共线性检验结果表明,容忍度(tolerance)在 0.70~0.73 之间(>0.1)、方差膨胀因子(VIF)在 1.13~1.29之间(<10),说明多重共线性问题并不严重。

3.1 各变量的相关分析

如表1所示,孤独感与社交焦虑、反刍思维均呈显著正相关,反刍思维和社交焦虑呈显著正相关。希望与社交焦虑呈显著负相关,希望与反刍思维相关不显著。

表1 各变量的平均数、标准差和相关矩阵

3.2 反刍思维的中介效应检验

使用偏差校正的非参数百分位Bootstrap法进行中介效应检验。结果表明,孤独感(X)对反刍思维(M)的效应显著(α=0.2,t=7.46,p<0.001);控制孤独感后,反刍思维对社交焦虑(Y)的效应显著(b=0.3,t=4.3,p<.001);95%的置信区间为[0.031,0.116],置信区间不包含0,表明中介效应显著,假设1被验证。

3.3 希望的调节效应检验

采用层次回归进行调节效应分析。为了便于结果的理解,回归分析前,先对反刍思维(M)和希望(Z)进行中心化,中心化之后再计算交互项。检验结果表明,控制反刍思维和希望后,反刍思维与希望的交互项(MZ)对社交焦虑(Y)的效应显著(c=-0.04,t=-2.42,p=0.02), 表明希望调节了反刍思维对社交焦虑的作用,假设2被验证。

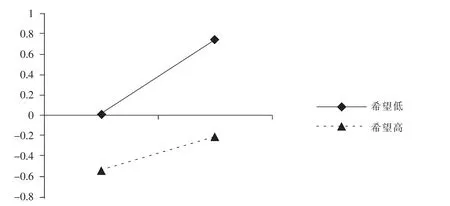

为更加清晰地揭示希望在反刍思维和社交焦虑关系中的调节作用,随后进行简单斜率检验。结果显示(见图2),反刍思维对社交焦虑的正向预测作用在高希望组(b=.18,t=3.26,p<.001)和低希望组(b=.36,t=6.32,p<.001)中均显著,但前者要比后者的预测作用弱。这一结果表明,希望在反刍思维对社交焦虑的正向预测作用中可以作为一个缓冲因素,即随着希望水平的增高,反刍思维对社交焦虑的正向预测作用具有降低的趋势。也就是说,反刍思维对社交焦虑的影响,随着希望水平的增加而降低,孤独感通过反刍思维对社交焦虑的中介作用随着希望的增加而减弱。

图2 希望在反刍思维与社交焦虑关系中的调节作用

3.4 有调节的中介效应检验

建立如下回归方程:

检验第二阶段有调节的中介效应模型。检验结果表明,孤独感(X)对反刍思维(M)的效应显著(a1=0.2,t=7.46,p<0.001), 反刍思维与希望的交互项(MZ)对社交焦虑(Y)的效应显著(b2=-0.05,t=-2.53,p=0.01),表明孤独感经过反刍思维对社交焦虑的中介效应受到希望的调节。接着使用偏差校正的非参数百分位Bootstrap法,重复取样5000次,计算出的 95%的置信区间为[-0.018,-0.002],置信区间不包含0,表明有调节的中介效应显著,即孤独感经过反刍思维对社交焦虑的中介作用受到希望的调节,假设 3 被验证。 中介效应为(b1+b2Z)a1=0.08-0.01Z,随 Z 而变化。

为更加清晰地揭示希望在孤独感经过反刍思维对社交焦虑的中介关系中的调节作用,随后进行简单效应分析检验。结果显示(见图3),当希望(Z)在[-13.26,3.95]取值时,中介效应(b1+b2Z)a1的 95%置信区间(confidence interval, CI)不包含 0,表明中介效应显著,且中介效应随着希望的增加而递减;当希望(Z)在[3.96,9.74]取值时,中介效应(b1+b2Z)a1的95%置信区间包含0,表明中介效应不显著 (方杰,张敏强,顾红磊,梁东梅,2014;温忠麟,叶宝娟, 2014; Hayes, 2013)。

图3 希望对反刍思维的中介效应的调节作用

4 讨论

本研究构建了一个有调节的中介模型,考察反刍思维在孤独感与大学生社交焦虑之间的中介作用及这种作用是否受到希望的调节。研究发现有助于回答孤独感通过什么(怎样起作用)和在什么条件下(何时起作用)影响社交焦虑两大关键问题。研究结果对未来本领域研究和社交焦虑的干预具有一定理论和现实意义。

4.1 反刍思维的中介作用

本研究引入反刍思维来探讨孤独感影响社交焦虑的具体机制,结果显示,反刍思维在孤独感与大学生社交焦虑之间起到中介作用,即孤独感越强的大学生,反刍思维也越强烈,进而增强其社交焦虑水平。孤独感会唤起大学生的反刍思维。依据反应风格理论,反刍思维是一种基于矛盾的加工风格,当个体面临现状和预期状况的矛盾时就会产生反刍思维(Schoofs, Hermans, Griffith, & Raes, 2013)。 感到孤独的大学生就存在着当前社交状况与所期望的社交网络之间的矛盾,这种矛盾唤起了大学生的反刍思维。反刍思维是引起、维持和加重社交焦虑的重要因素 (Morgan& Banerjee,2008;宋颖,张守臣,2016)。反刍思维会不断强化大学生在社交中的负性事件,使大学生对未来的社交做出负向预期,从而增加社交焦虑(郭素然,伍新春,2011)。对这一中介作用的探索具有一定的实际意义,这一发现将有助于从减弱孤独感和反刍思维入手,减轻社交焦虑。

4.2 希望的调节作用

本研究发现,希望调节了反刍思维对社交焦虑的作用,这一结果支持以往研究的观点,即希望对反刍思维带来的消极影响具有缓冲作用 (Geiger&Kwon, 2010; 刘 旺 等 , 2014; Tucker, et al.,2013)。缓冲机制的可能原因有两个。第一,不同希望水平的大学生进行反刍思维的方式不同,即希望决定了反刍思维是适应性的还是非适应性的(Geiger& Kwon,2010;刘旺等,2014),从而导致社交焦虑程度的不同。具体来说,对于高希望水平的大学生,反刍思维可能发挥了积极的、适应性的功能;对于低希望水平的大学生,反刍思维可能发挥了消极的、非适应性的功能。例如,当大学生对其自身孤独感更多地进行消极的、非适应性的强迫思考(如“我常常想我究竟做了什么会导致这样”)时,高希望水平的大学生会以一种积极方式去克服他们的消极思想,产生动力继续追求目标,从而减轻社交互动带来的焦虑;而低希望的个体很可能就会放弃和停止目标追求,进而社交焦虑明显提高。又如,当大学生对自身孤独感更多地进行积极的、适应性的反省深思(如“我常常分析最近发生的事以便理解为什么感到郁闷”)时,低希望只会让个体无法前进,社交焦虑明显增加;而高希望个体很可能会把这样的反省沉思当成动力继续追寻目标,更好地解决社交互动的问题,有效降低社交焦虑。第二,倪士光(2016)从希望网络理论(hope as a network)的视角分析发现,希望是社会交往的保护性因子。高希望水平的大学生具有更高的自我效能感,更倾向于感受到支持和安全,更容易与他人合作并从他人那里获得帮助,从而更有效地应对反刍思维,降低社交焦虑。因此可使用团体辅导、心理健康教育等方式开展系统化的希望培养,以期通过提高大学生希望水平,进而减轻反刍思维对大学生社交焦虑的影响。

有调节的中介模型对反刍思维的中介作用加上了在什么情况下更强或更弱的限定条件,这是对中介模型的深化和拓展。实际上,这种“整合式”研究取向在近年来备受重视。强调这种整合既带来了概念上的丰富性,又提高了模型的解释力,这可能正是有调节的中介模型区别于单纯中介或调节模型的价值所在。本研究发现,对于低希望水平的大学生(希望取值范围[-13.26, 3.95]),反刍思维的中介作用显著,即孤独感对社交焦虑既有直接作用,也通过反刍思维对社交焦虑有间接作用;对于高希望水平的大学生(希望取值范围[3.96, 9.74]),反刍思维的中介效应不显著,即孤独感对社交焦虑只有直接作用。因此,高校除了应尽可能降低大学生的孤独感之外,对于那些低希望水平的大学生还应该采取措施尽可能减弱反刍思维,以减缓大学生的社交焦虑。

虽然本研究做出了一些贡献,但还存在以下一些局限,这些局限也为进一步研究提供了方向。第一,样本选取和地域的选择有一定区域限制,影响了研究效果的普适性。第二,本研究全部采用自陈式量表来获得数据,可能降低了研究效度。第三,本研究为横断研究,因此在因果推断上存在困难。后续的研究可考虑拓展研究对象,使用多种方式获得数据(如父母评价、同伴评价等),采用追踪数据的研究方法从不同层次来考察孤独感、反刍思维和社交焦虑的关系,进而用动态的眼光来看待变量间的关系。

陈灿锐,申荷永,李淅琮.(2009).成人素质希望量表的信效度检验.中国临床心理学杂志,17(1),24-26.

丁倩,魏华,张永欣,周宗奎.(2016).自我隐瞒对大学生网络成瘾的影响:社交焦虑和孤独感的多重中介作用.中国临床心理学杂志, 24(2), 293-297.

方杰,张敏强,顾红磊,梁东梅.(2014).基于不对称区间估计的有调节的中介模型检验.心理科学进展,22(10), 1660-1668.

郭素然,伍新春.(2011).反刍思维与心理健康.中国心理卫生杂志, 25(4), 314-318.

郭晓薇.(2000).大学生社交焦虑成因的研究.心理学探新,20(1), 55-58.

韩秀,杨宏飞.(2009).Nolen-Hoeksema反刍思维量表在中国的试用.中国临床心理学杂志,17(5),550-551.

刘孟超,黄希庭.(2013).希望:心理学的研究评述.心理科学进展, 21(3), 548-560.

刘旺,田丽丽,陆红.(2014).职业女性反刍思维与自杀意念的关系:希望的调节作用.中国临床心理学杂志,22(1), 119-122.

倪士光,李虹,张平,徐继红.(2016).压力知觉对流动儿童社交焦虑的影响:希望的调节作用.中国特殊教育,(11), 63-68.

宋颖,张守臣.(2016).领悟社会支持对社交焦虑的影响:反刍思维的中介作用和社会阻抑的调节作用.心理科学, 39(1), 172-177.

王欢,黄海,吴和鸣.(2014).大学生人格特征与手机依赖的关系:社交焦虑的中介作用.中国临床心理学杂志,22(3), 447-450.

汪向东,王希林,马弘.(1999).心理卫生评定量表手册.北京:中国心理卫生杂志社.

温忠麟,叶宝娟.(2014).有调节的中介模型检验方法:竞争还是替补? 心理学报, 46(5), 714-726.

Brozovich, F.A., Goldin, P., Lee, I., Jazaieri, H., Heimberg, R.G., & Gross, J.J. (2015).The effect of rumination and reappraisal on social anxiety symptoms during cognitive-behavioral therapy for social anxiety disorder.Journal of Clinical Psychology, 71(3), 208-218.

Geiger, K.A., & Kwon, P. (2010).Rumination and depressive symptoms:Evidence for the moderating role ofhope.Personality and IndividualDifferences, 49(5), 391-395.

Hayes, A.F.(2013).An introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach.New York: Guilford Press.

Huan, V.S., Ang, R.P., & Chye, S.(2014).Loneliness and shyness in adolescent problematic internet users:The role of social anxiety.Child & Youth Care Forum, 43(5), 539-551.

Lee, S., Tam, C.L., & Chie, Q.T. (2014).Mobile phone usage preferences:The contributing factors of personality, social anxiety and loneliness.Social Indicators Research, 118(3), 1205-1228.

Lim, M.H., Rodebaugh, T.L., Zyphur, M.J., & Gleeson, J.F.M.(2016).Loneliness over time: The crucial role of social anxiety.Journal of Abnormal Psychology, 125(5), 620-630.

Martin, L.L., & Tesser, A.(1989).Toward a motivational and structural theory of ruminative thought.Research.

Morgan, J., & Banerjee, R.(2008).Post-event processing and autobiographical memory in social anxiety:The influence of negative feedback and rumination.Journal of Anxiety Disorders, 22(7), 1190-1204.

Nolen-Hoeksema, S. (1991).Responses to depression and their effects on the duration of depressive episodes.Journal of Abnormal Psychology, 100(4), 569-582.

Schoofs, H., Hermans, D., Griffith, J.W., & Raes, F.(2013).Self-discrepancy and reduced autobiographical memory specificity in ruminating studentsand depressed patients.Cognition & Emotion, 27 (2), 245-262.

Tucker, R.P., Wingate, L.R., O’Keefe, V.M., Mills,A.C., Rasmussen, K., Davidson, C.L., & Grant,D.M. (2013).Rumination and suicidal ideation: The moderating roles of hope and optimism.Personality and Individual Differences, 55(5), 606-611.

Vanhalst, J., Luyckx, K., Raes, F., & Goossens, L.(2012). Loneliness and depressive symptoms: The mediating and moderating role of uncontrollable ruminative thoughts.The Journal of Psychology, 146(1-2), 259-276.

Zawadzki, M.J., Graham, J.E., & Gerin, W.(2013).Rumination and anxiety mediate the effect of loneliness on depressed mood and sleep quality in college students.Health Psychology, 32(2), 212-222.