斜杠效应:一个新兴的研究领域

2018-03-19戴维周宁

戴维 周宁

(云南师范大学教育科学与管理学院,昆明 650500)

1 引言

随着经济社会的快速发展,单一职业身份似乎已成为历史,如今在多重职业领域,跨界成风的现象似乎正在成为主流。例如美国《纽约时报》专栏作家马尔奇·埃尔博尔(Alboher,2007)在其新书《一人/多重身份:斜杠效应如何影响我们?》中提到,多重职业身份与多元化的生活方式可能会成为新兴的趋势,由此产生一个新的热词“斜杠青年”。书中谈到一个人如果拥有了“斜杠”的能力,告别朝九晚五式的工作似乎也不再是梦想。从律师/大厨到警官/私人教练,以及全职母亲/CEO,这群斜杠青年与创意工作者们似乎找到了应对烦闷与冗长工作的办法。

自20世纪末到21世纪初,在英美为代表的发达国家多重职业身份开始成为一种新兴趋势。斜杠效应(slash effect)本质上是多重职业身份(multiple occupational identity)现象,多重职业选择可以被视为当前流行的多元跨届文化的一种象征符号,其中多重职业身份成为标榜自己是斜杠青年(“slash”)的人士的首选身份标签。

斜杠效应指的是一个人在职业领域拥有多重职业身份标签的现象,具体表现为一个人身兼数职,同时跨界多个职业领域(Alboher,2007)。多重职业身份有着自己的分类方式:一方面,一致性的多重职业身份,即这些职业身份彼此之间是平行关系,互相依存共生;另一方面,序列式的多重职业身份,即一个人也许不断更新着自己的职业身份,但身份之间有主次之分,各有侧重。

有个很重要的问题是,人们为何要选择不同类型的职业身份?马尔奇·埃尔博尔认为,采取一致多重职业身份的原因包括以下几点:经济原因(例如,贫困因素,以及为了获得额外的报酬);教育原因(例如,职业培训经历,或在不同领域获得职业认定,多个职业资格证书或学位);个人原因(例如,个人爱好兴趣,并且在单一职业领域无法满足这种兴趣)。经济学家理查德·佛罗里达认为追求一致性的多重职业身份的驱动力是为了满足人类天生的创造性需要。例如,一个身兼医生和陶艺师身份的人,同时满足了创造性需求和职业上的发展要求。

随着时间的推移,选择序列式多重职业身份的人会选择一种变换的职业身份,因此,工作者或许会投入10年到20年时间在单一职业领域,然后转入一个相近的职业领域或者开拓一个全新的领域。究其原因,主要是因为在全世界范围内人均寿命的普遍提升,退休待遇的下降,以及受教育机会的增加。这些因素使得一部分人必须在单一职业领域首先实现自己的目标,接下来才会去采纳其他职业身份。此外,有人将后期的职业选择视为对今后人生意义与目的的一种拓宽机会,然而另一类人将这种选择视为糟糕的经济与社会现实的妥协(Goldsmith,2015)。

在本文中,我们首先阐述多重职业身份的普遍趋势,从应用心理学与组织行为学角度阐述其现状,以及背后的动机,此外,利用当前研究来剖析多重职业身份的发展现状,为今后该领域的研究提供思路借鉴。

2 多重职业身份是社会职业发展新趋势

以英美等发达国家为例,美国国家人力资源统计署2014年的统计数据估计,占5%的美国劳动力人口,大约670万同时有着多重职业身份,这个数据在过去20年间保持一个稳定的比例。截至2013年底,6%的澳大利亚的总劳动力人口,大约65.7万人拥有多重职业身份,而且根据澳洲国家人力统计局的数据,从1990年起拥有多重职业身份的工作者维持在一个相对稳定的数字,在5%~6%之间。1995年的英国国家统计局的数字表明,大约有120万的英国人有多重职业身份,大约占到英国劳动力人口的2.7%,然而到2000~2015年间,这个数字维持在8%~10%之间。考虑到许多人的其他职业身份是非正式的或者未能在纳税明细中明确说明,统计数据的结果可能低估了有着多重职业身份的人数。有学者估计在世界范围内其他职业身份,以每年2.7%的增长率,以及每周平均9.8小时的速度增长。国内依据Kelly Service(美国人力资源服务机构)与人力资源服务商智联招聘、《中国人才》等联合发布的《Kelly Service全球雇员指数调研》,对北京、上海、广州、深圳等一线城市约100万人口的调研结果显示,有7成的中国雇员想要在未来的一段时间内改变自己的工作状态,寻求职业身份的改变。此外,人力资源蓝皮书——中国人力资源发展报告(2016)数据显示,16~59岁劳动力人口截至2016年末为91583万人。全国就业人员数量近20年来持续增长,年增长率为 5.21%(韩民,高书国,2016)。虽然国内目前尚无完整的多重职业身份的人口统计数字,但是可以预期短时间内,多重职业身份人口会有一定的增长。

全世界范围内多重职业身份也表现出一些新的典型特征(Sliter& Boyd,2014)。首先,女性劳动力选择多重职业身份的比例上升迅速。其次,从事娱乐与艺术产业的工作者,有更高的多重职业身份倾向;而采矿业与制造业领域的工作者,有着最低的多重职业身份倾向。再者,拥有多重职业身份的工作者的工作时间(夜晚工作时间与周末工作时间)呈上升趋势。此外,与单一职业身份的工作者相比,多重职业身份的工作者身份变换频率呈现上升趋势。最后,在典型其他职业身份的选择上,依据兴趣原因选择其他身份的人数呈上升趋势。

3 多重职业身份的研究正在成为新兴热门领域

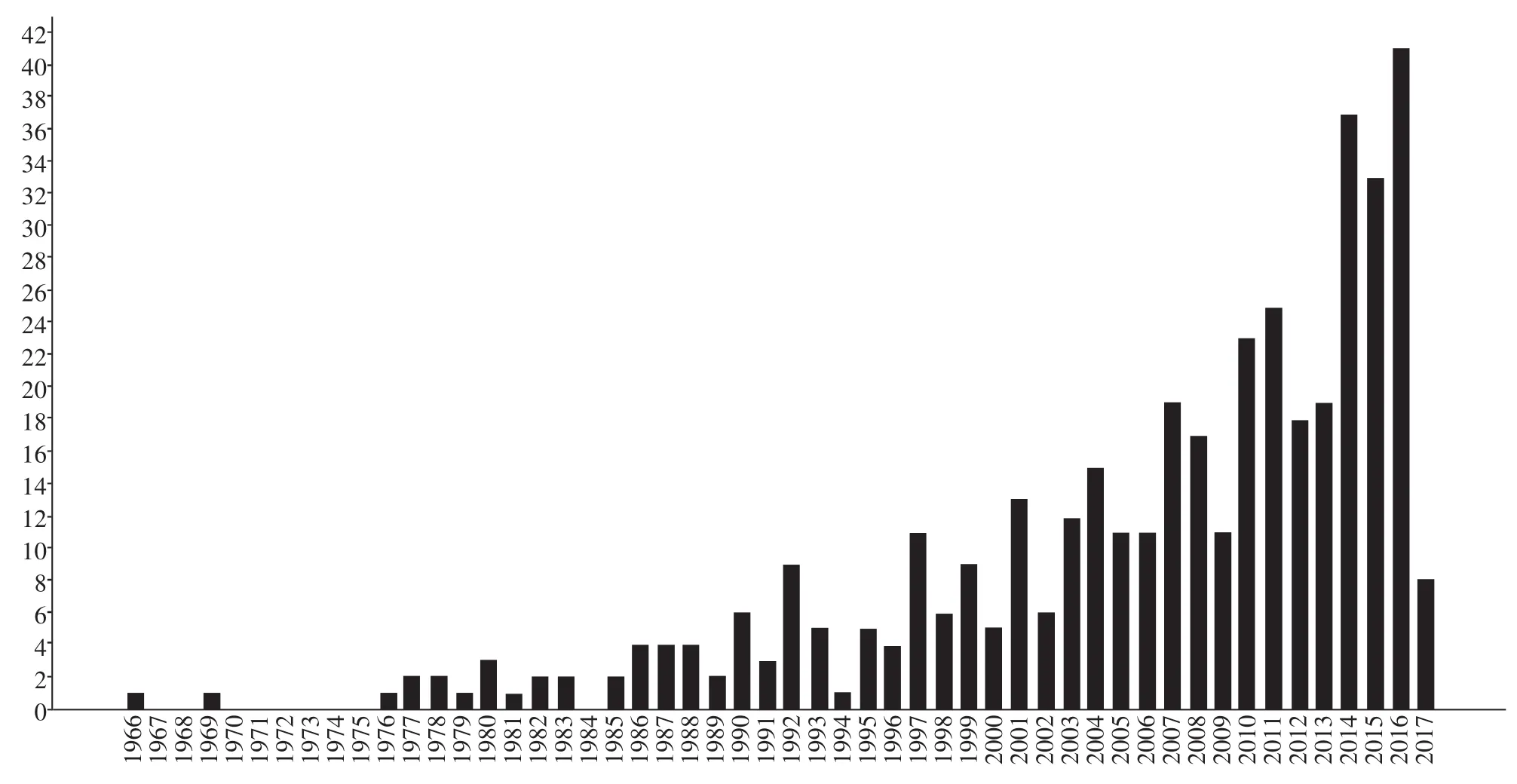

我们利用Web of Science检索最近20年内多重职业领域的文献,利用被引用数和出版文献数(见图1和图2)为主要参考依据,可以明显地看出被引用数目和出版文献数目呈现显著的上升趋势。在组织行为学与应用心理学上,多重职业身份正在成为新兴热门话题。2003~2016年该领域的研究成果呈现一个井喷式的上升势头,可以预计在未来几年,该领域仍旧会是热点研究领域。

图1 每年出版的文献数

3 多重职业身份的组织行为学研究进展

传统的组织管理学视野中,组织不仅包括结构与技术层面的要素,还包括社会心理和管理方面的因素,其中将协调各个子系统间的关系,以及开发组织中的人的潜能作为核心。而随着企业全球化的飞速发展,在技术日新月异,文化背景愈发多样化变革的今天,我们对于人的认识经历了由“经济人”到“社会人”或“复杂人”的转变,其中多重职业身份在其中起到了媒介作用,它是我们认识组织中人的行为的窗口。当前组织行为学上借助经济学理论模型来对组织中的人进行实证研究正在成为一种热点,所采取的视角更多的是基于宏观层面对现实热点进行描述与归纳的动态研究。

3.1 运用经济模型解释多重职业身份背后的经济现象

目前,经济学与组织行为学领域有越来越多的学者开始关注多重职业身份现象,并利用行为经济学上的模型来解释多重职业身份背后的经济现象。例如Hlouskova等人利用经济学上的前景理论对多重职业身份现象进行深入的研究,认为人们往往不单纯是因为经济原因来选择,同辈比较也是很重要的原因(Hlouskova & Tsigaris, 2017)。 此外,Hirsch等人运用循环组模型对美国有着多重职业身份的人进行了22年的追踪研究,预测未来的多重职业身份的年增长率维持在2.75%左右,略高于官方人口调查数字(Hirsch& Winters,2016)。还有借用行列式模型对希腊不同区域拥有多重职业身份的男性雇员的调查发现,其中的顺行循环的规律可以预测经济扩张的指标(Ilias Livanos& Alexandros Zangelidis,2012)。 有研究者利用社会动力模型对印度尼西亚的标准与非标准劳动力市场进行调查,得出多重职业身份的劳动力长期收入的流动性较弱(Western,2014)。此外,有学者利用多水平环状模型对河北省的乡村劳动力状况进行调查,证明多重职业身份是连接城镇与乡村经济的一种纽带方式(Jingzhong,2010)。可以发现,目前在组织行为学与经济学上尚无统一的理论支持,以及明确的研究对象界定,今后的研究者可以从这方面着手进行深挖。

3.2 多重职业身份与职业身份认同

组织行为学上对职业身份认同进行研究也是当前一个热门的话题。Rothbard等人将职业身份认同分为两种类型,消耗型与丰富型。前者是指在处理与角色身份有关的活动的时候,该角色身份会引起负性情绪反应的情况;后者是指在角色任务重合叠加的时候,该角色身份会引起满足感与额外的愉悦体验。职业身份的冲突和压力的研究表明,多重职业身份认同在应对不同角色的冲突时起到决定性作用(Dex, 2000; Eikhof & Warhurst, 2013; Foster,2012; Taylor& Littleton, 2012)。 一方面,多重职业身份中消耗型的应对压力与角色冲突的方式可能损害自我的约束力,引起负性的情感体验,例如抑郁、不满、沮丧、失落等。另一方面,丰富型关注多重职业身份对功能和健康的影响。该类型领域的研究的基本观点是,多重角色的经历决定一个角色是巩固还是分散的,这是多重角色功能的核心(Umney&Kretsos, 2014;Tomson, 2011)。 此外, 许多研究表明,女性在包含家庭因素的多重职业身份中,会获得额外的收益,例如有效地提升女性社会联系和自尊水平以及自我效能感,从而影响其他职业角色的功能表现。丰富型的多重职业身份也符合我们目前所倡导的积极的职业生活方式。许多研究也表明,积极的情感应对方式有助于多重职业身份的角色融入,也能帮助人们处理职场压力与不同职业角色冲突。

3.3 多重职业身份的变迁与失业率关系研究

在组织行为学上对选择多重职业身份的原因解释是基于Rappaport等人提出的两类假设。第一类是时间约束模型。时间约束模型可以解释一个员工会为了追求高薪酬待遇,增加时间成本的利用率来从事第二、第三职业。时间现状对第一份职业身份来说,影响较小,但对其他职业身份影响较大。多重职业身份不会受到显性的时间约束,但是会以间接的类似的方式受到薪酬获得率的限制。第二类是职业组合模型。这类员工为了追求职场任务的多元化,在丰富的职业任务与职业角色上获得成就感与满足感。相反的,由于第一职业身份的收入与晋升未知性,他们的次级职业身份只是提供一种保障(例如,多样化投资的资本收益方式)(Rappaport,2012)。现有大量研究探索了多重职业身份的决定因素,但很少有基于周期性规律的追踪研究 (Hamersma&Heinrich, 2014; Hipple, 2010)。 此外,Zangelidis等人通过对1998年到2013年超过1,850,757名非学生的雇员样本进行时间约束模型的研究,认为失业率是评估劳动力市场张力和周期性规律的重要因素。此外,多重职业身份与经济增长率有着紧密的联系(Zangelidis,2014)。Hirsch等人利用职业组合模型对纽约地铁职员进行多重职业身份界定,他们认为郊区多重职业身份的浮动率反应了经济的椭圆形周期变化规律,其中的线性拐点可以预测失业率(Hirsch&Husain, & Winters, 2016)。 此外,多重职业身份现象的增长主要是由于负性收入震荡的原因 (由于经济下行压力所导致的经济不安全因素在个人收入上的反应)(Hirsch & Schumacher,2012)。在商业周期性规律中,多重职业身份同时有着加剧和缓和雇佣率和收入浮动的功能,这取决于模型假设是环状的还是多维度线性的。此外,虽然当前的理论研究有助于阐述多重职业身份的规律性,但结论并不是统一的。

4 多重职业身份的应用心理学研究进展

将传统的多重职业身份应用到应用心理学领域,特别是组织行为学与应用心理学的交叉学科领域,关注对人的各种心理品质,包括智力、性格、兴趣、情绪、能力等,其重心是为了进行职业选拔。现在应用心理学领域聚焦在多重职业身份的个体微观层面的影响上,其中人力资源的开发(育人)和利用(用人)是核心问题。下面我们分别从心理健康、职业压力、职业类似性等影响因素进行剖析。

4.1 多重职业身份与心理健康的关系

当前的多重职业身份与心理健康研究关注多重职业身份对于个人工作态度与幸福感水平的积极或消极的影响。例如一项关于存在多重职业身份的教师的研究中,大多数(67%)的人认为他们的其他职业身份负面影响到了他们的教学表现 (Parham&Gordon, 2011)。

此外,关于多重职业身份的定量研究的结果是相对的(比较多重身份与非多重身份的个体),并没有找到根本性的差异,甚至在某种层面上多重职业身份的个体比第一职业属性的个体有着突出的工作表现。这些定量与质性的研究得出的不一致的结论表明,个体差异可能在这其中起到了关键的作用,多重职业身份对某些人是有益处的,对另一些人可能是相反的。未来的研究应该从特定的个体差异方面,例如内外向控制点、动机导向、认知加工方式等,来探讨多重职业身份所带来的影响。

仅有少数的研究从组织行为学的角度来探讨多重职业身份的影响,而非单纯从个体经验层面来判断多重身份的影响。有学者将多重职业身份作为一个媒介来检验组织行为态度的稳定性(Zicker,Gibby,& Jenny,2004)。他们发现多重职业身份的人有着高的职业满意度和应对压力能力,与其他职业身份相比,对第一职业身份有着高的组织承诺水平。更为重要的是,与第一职业身份相联系的结构(例如,职业态度与抗压水平)能够显著预测一个人的职业满意度,而其他职业身份则不能。对超过3160多名的职业经理人的研究表明,在组织情境中缺乏积极职业态度支持会负面影响工作表现、满意度、职场人际关系、自我效能感 (Baruch,Humbert,&Wilson, 2016)。

许多研究表明,许多人选择其他职业身份背后有着多样化的因素,未来的研究还需要研究影响其他职业身份选择的动机成分,以及背后的成因和可能的结果。

4.2 多重职业身份与职业压力的关系

多重职业身份可能是潜在的额外压力源。多重职业身份的人相比单一职业身份的人工作更长的时间。考虑到更多的工作时间需要占用一个人更多的心理与生理资源,因此可以被视为一种紧张的外界刺激,它可能潜在地影响一个人的心理弹性,进而体会到更多的压力(Natasha, 2016)。

多重职业身份的个体必须应对多重职业角色间的需求(潜在的冲突)。研究者拓展了对角色理论的起始概念,并将其运用在了内心角色的情景中,在这个情景中,对一种生活角色的预期与其他期待相冲突。因此,内部角色冲突的研究多关注工作与家庭间的关系,因为它们占据了生活角色的核心位置。然而,对于多重职业身份的人来说,身兼数职意味着需要扮演多重的“职业”角色,意味着各种职业角色与家庭角色之间可能存在冲突。这些额外的冲突会潜在影响员工的表现和职业态度。对于多重身份的个体来说,大量的从心理与生理层面恢复压力体验的时间被其他工作环境的需求占用了。从工作环境的分离代表着一个人可以有绝佳的机会从压力中恢复,并为应对未来可能的压力做出准备(Sonnentag,Binnewies,& Mojza,2008)。 结果是,个体需要额外花费大量的下班时间在其他职业身份上,而通常这些都是下班时间(例如,晚上和双休日),所以这种现状可能导致错失恢复的机会。

压力被证明是导致不良职业表现的原因之一。一个很重要的问题是多重身份会带来什么样的职业压力结果。一个更具体的问题是这些结果在影响职业压力上是成瘾性质的或者是多层次性质的。有证据表明,职业压力是具有成瘾性质的(例如高的工作时间投入)或者交互作用性质的(一个职业身份会负面影响到其他身份)。

4.3 多种职业的缓冲关系

职业的性质或许是多重职业身份负面影响的成因。多重职业身份存在的一个潜在缓冲关系是职业类似性的概念。我们的假设是如果第一职业身份与其他职业身份间存在相似性,对于这些身份来说或许会弱化职业冲突,并且因此会促进更好的职业成就(Zickar et al., 2004)。如果这些职业身份没有相似性,职业身份间可能会需要消耗更多资源,此外一个职业的行为模式会影响到其他的职业领域。在相似的岗位上 (例如,一位警官的其他身份是保卫人员),这种冲突模式就没有那么激烈,意味着一个人或许经历了更少的冲突体验和潜在更优秀的职业体验。一个相反的可能性是,相似的职业身份会导致身份的重叠,进而引起糟糕的职业表现。Sano(2016)等人的研究表明,多重职业身份的重合对女性雇员影响更大,特别是工作方式和职业模式的差异会同时影响职业与家庭生活。

另一方面,一些多重职业身份的人可以用本职工作来维持他们的职业热情。例如,一个有着艺术家身份和音乐家身份的人,经常用本职工作来维持生计,供养家庭,但是他们的真正爱好可能是其他职业身份,是一份更有创造力的职业身份(Zednik,2011)。这种情况在积极心理学研究中被称为 “唤起”,一种唤起在工作领域可以被定义为“非凡的召唤”(Dik& Duffy,2009)。当其他的职业身份被视为“唤起”时,这不仅仅会削弱其他职业身份所带来的压力,还会引起积极的职业表现。更重要的是,当其他职业身份被视为唤起的时候,能够成为从其他职业压力中恢复的经历。某些人会追求一种掌控一切的习惯来从职业压力中反弹 (Sonnentag,Binnewies,& Mojza,2008),即一个人也许会将其他职业身份作为一种掌控行为,并从第一职业身份所带来的压力当中恢复,进而提高幸福感。

5 总结与展望

目前关于多重职业身份领域的研究正在蓬勃发展,在职业发展、培训、人力资源规划、组织行为学、积极应用心理学的研究中都预测越来越多的人在其一生当中会拥有多重职业身份。在这种趋势下,我们需要做好应对多重职业身份、义务、机遇的准备。同时兼顾多重职业领域或许是出于自愿或非自愿的,而自由选择与改变多重职业身份或许是受到限制的。

有学者(Kerka,2005)将职业选择看作是一个动态的过程,包含三种认知层面:(1)随着时间的推移,清楚职业经验所赋予的动机、价值、兴趣、能力倾向、个人意义;(2)清楚一个人的技能与专业知识程度;(3)清楚与工作相关的关系网络与支持系统。进化应用心理学将职业选择看作是一种适应性挑战,重视外部力量影响职业机遇,主要来自四个方面:(1)心理弹性的信心、自我依赖、积极性;(2)职业提升的知识、技能、社交能力、灵活性、理解力;(3)生活平衡与工作的能力,应对突发问题、自控力;(4)描绘出机遇的蓝图、创造力、领导力。

虽然许多研究表明,多重职业身份或许是一个压力源的角色,但对于潜在结果和缓解压力的媒介还没有得到清楚的研究。此外组织行为学上对多种职业身份研究是基于组织中人的宏观探讨,但其理论框架、研究对象、研究结论并未统一。未来在多重职业领域的研究应该从多重职业身份的个体差异、其他职业身份选择的动机成分、成因和结果、压力源的性质、影响压力恢复的过程、工作相似性的影响、多重职业身份的动力因素、多重职业身份的影响等方面入手进行细化研究。除了这些方面,我们建议未来研究方向转向多重职业身份的环境因素是与特殊领域有关还是其他因素,并同时证实多重职业身份所带来的积极与消极影响。

韩民,高书国.(2016).跨越门槛:进入人力资源强国行列——2015年人力资源强国竞争力评价报告.国家教育行政学院学报, 1(3), 3-8.

Alboher, M. (2007).One person/multiple careers: A new model for work/life success.Warner Business Books New York, 3(4), 96-98.

Amuedo-Dorantes, C., & Jean Kimmel, J. (2009).Moonlighting over the business cycle.Economic Inquiry, 47(4), 754-765.

Baruch, Y., Humbert, A.L., & Wilson, D. (2016).The moderating effectsofsinglevsmultiple-groundsof perceived -discrimination on work -attitudes: Protean careers and self-efficacy roles in explaining intentionto-stay.Equality, Diversity and Inclusion, 35 (3),232-249.

Dex, S., Willis, J., Paterson, R., & Sheppard, E.(2000).Freelance workers and contract uncertainty:The effects of contractual changes in the television industry.Work Employment & Society, 14 (2), 283-305.

Dickey, H., Watson, V., & Zangelidis, A. (2009).What triggers multiple job holding? An experimental investigation.Mpra Paper, 1(18), 114-137.

Dik, B., & Duffy, R. (2009).Calling and vocation at work:Definitions and prospects for research and practice.The Counseling Psychologist, 37(2), 424-450.

Eikhof, D.R., & Warhurst, C. (2013).The promised land? Why social inequalities are systemic in the creative industries.Employee Relations, 35(5), 495-508.

Foster K.(2012).Work, narrative identity and social affiliation.Work, Employment & Society, 26 (6), 935-950.

Goldsmith,M. (2015).Unleashing yourmany identities.Business Week, 6(40), 123-125.

Hamersma, S., Heinrich, C., & Mueser, P.R.(2014).Temporary help work:Compensating differentials and multiple job-holding.Public Relation Review, 53(1),72-100.

Hipple, S.F.(2010).Multiple jobholding during the 2000s.Monthly Labor Review, 133(7), 21-32.

Hirsch, B.T., Husain, M.M., & Winters, J.V.(2016).The puzzling fixity of multiple job holding across regions and labor markets.IZA Discussion Paper.99(6), 31-33.

Hirsch, B.T., Husain, M.M., & Winters, J.V.(2016).Multiple job holding, local labor markets, and the business cycle.IZA Journal of Labor Economics, 5(1), 4.

Hirsch, B.T., & Schumacher, E.J.(2012).Underpaid or overpaid? Wage analysis for nurses using job and worker attributes.Southern Economic Journal, 78(4),1096-1119.

Hirsch, B.T., & Winters, J.V. (2016).Rotation group bias in measures of multiple job holding.Iza Discussion Papers, 147(4), 160-163.

Hlouskova, J., Tsigaris, P., Caplanova, A., & Sivak, R.(2017).A behavioral portfolio approach to multiple job holdings.Review of Economics of the Household,15(2), 669-689.

Ilias Livanos, & Alexandros Zangelidis. (2012).Multiple job holding among male workers in Greece.Regional Studies, 46(1), 119-135.

Jr, A.M., Western, M., Haynes, M., Tomaszewski, W.,& Macarayan, E. (2014).Multiple job holding and income mobility in Indonesia.Research in Social Stratification & Mobility, 37(1), 91-104.

Jd, V.D.P., & Jingzhong, Y. (2010).Multiple job holding in rural villages and the Chinese road to development.The Journal of Peasant Studies, 37 (3), 513-515.

Kerka, S.(2005).Preparing for multiple careers.Australian Journal of Career Development, 14(2), 81-83.

Natasha, K., Brian, O., Karl, P., & Dragan, I.(2016).Work related stress, burnout, job satisfaction and general health of nurses.International Journal of Environmental Research & Public Health, 12 (1), 652-654.

Paquette J.(2012).Cultural policy, work and identity: The creation,renewal and negotiation of professional subjectivities.European Journal of Cultural Studies, 18(4), 281-294.

Parham, J.N., & Gordon, S.P. (2011).Moonlighting: A harsh reality for many teachers.Phi Delta Kappan, 92(5), 47-51.

Rappaport, J. (2012).Why does unemployment differ persistently across metro areas? Economic Review Federal Reserve Bank of Kansas City, 11(3), 5-35.

Rothbard, N.P. (2001).Enriching or depleting? The dynamics of engagement in work and family roles.Administrative Science Quarterly, 46(4), 655-684.

Sano, Y. (2016).Diversification of regular employees’ career orientations and the current status of careers and working styles.Japan Labor Review, 13(2), 46-69.

Sliter, M.T., & Boyd, E.M. (2014).Two (or three) is not equal to one:Multiple job holding as a neglected topic in organizational research.Journal of Organizational Behavior, 35(7), 1042-1046.

Sonnentag, S., Binnewies, C., & Mojza, E. (2008).“Did you have a nice evening? ” A day-level study on recover experiences, sleep, and affect.Journal of Applied Psychology, 93(1), 674-684.

Taylor, S., & Littleton, K.(2012).Contemporary identities of creativity and creative work.Work and Occupations,40(4), 337-363.

Tomson, K. (2011).To create an experience economy.Nordic Journal of Cultural Policy, 14 (3), 71-99.

Umney, C., & Kretsos, L. (2014).Creative labour and collective interaction:The working lives of young jazz musicians in london.Work Employment& Society, 28(4), 571-588.

Zangelidis, A.(2014).Labour market insecurity and second job-holding in Europe.Social Science Electronic Publishing, 11(3), 134-136.

Zednik, D.T.A. (2011).Multiple job-holding and artistic careers: Some empirical evidence.Cultural Trends, 20(1), 9-24.

Zickar, M.J., Gibby, R.E., & Jenny, T. (2004).Job attitudes of workers with two jobs.Journal of Vocational Behavior, 64(1), 222-235.