美国海军新一代水面舰艇作战系统体系架构

2018-03-19左艳军

王 达, 左艳军, 郭 俊

(1.中国船舶重工集团公司第七一四研究所, 北京 100101;2.中国船舶重工集团公司第七一五研究所, 杭州 310023)

1 新一代作战系统

美国海军传统的“烟囱式”指控体系效率低下,无法满足现代战争的需求,因此美海军发展了新一代水面舰艇作战系统,其无论在指控体系规模方面或是在装备技术水平方面都处在世界领先水平。

美国新一代舰载指控系统的发展以海军电子信息系统的发展为背景,与美国国家战略、国防军事战略以及海军战略一脉相承。在“网络中心战”概念牵引下,美国力求实现海上不同平台间的互操作以及资源、知识、服务与能力的共享,建设栅格化的信息基础设施,统一信息环境与网络中心数据服务,将海军各主战平台上的电子信息系统、独立式电子信息系统以及其他联合部队的电子信息系统连接起来[1-2]。经过近十年的建设,美国海军基本建成了较为成熟的海上信息基础设施。2010年,美国海军进一步提出了“制信息优势”发展战略,继续推动海军电子信息系统向前发展,其中指挥与控制系统保障是海上“制信息”的三大核心要素之一。

目前,美国最新的舰艇作战系统主要有两种,即装备于航母/两栖舰的舰艇自防御系统(SSDS MK2)和装备于驱逐舰的“宙斯盾”系统(基线9)。

1.1 舰艇自防御系统

舰艇自防御系统,主要担负航母等大型水面舰艇近末端对空防御任务,是整个航母编队对空防御的最后一层,通过智能快速决策,自动控制中/近程舰空导弹、近程反导舰炮、电子对抗等多种软硬武器,协同抗击来袭导弹等空中威胁[1-3]。

1)发展历程(如图1)

第一代舰艇自防御系统MK1,1997年达到完全作战能力。1998年,美国海军增强了SSDS MK 1编队协同作战能力,开发研制了SSDS Mk2 Mod 0。

第二代舰艇自防御系统MK2,2004年,美国海军开展了SSDS开放体系结构升级工作。2008年,首套采用全舰计算环境和开放式体系结构的舰艇自防御系统交付美国海军。

舰艇自防御系统从MK2 Mod1/2开始逐步采用开放式体系结构,软/硬件架构图如图 2和图 3所示。

2)应用现状

目前,舰艇自防御系统MK2总共发展了6种版本,分别装备如下:

Mod0装备于“尼米兹”号(CVN68),该版本集成了武器控制、ACDS和CEC的主要作战要素;

Mod1装备于“斯坦尼斯”号(CVN74)、“卡尔文森”号(CVN70)、“里根”号(CVN76)等其他航母,该版本完全集成了CEC设备和战术数据链;

Mod2装备于“圣安东尼奥”级船坞运输舰,该版本同样完全集成了CEC设备和战术数据链;

Mod3装备于“胡蜂”级两栖攻击舰,该版本同样完全集成了CEC设备和战术数据链;

Mod4装备于“美国”级两栖攻击舰;

Mod5装备于“惠德贝岛”级两栖船务登陆舰;

Mod6装备于“福特”级航母。

3)技术特点

舰艇自防御系统的目的是使舰艇可应对致命的反舰巡航导弹(ASCM)的威胁,其与以往航母和两栖舰上采用的作战系统显著不同,是一种采用开放式体系结构的全分布式处理系统,大量采用商用成熟(COTS)技术,通过FDDI光纤局域网集成舰艇上所有快速反应火控系统及导弹系统(硬杀伤)、诱骗武器系统(软杀伤)、指控系统、通信链路、传感器等,加速航母和两栖舰艇从发现反舰巡航导弹到使用武器交战这一过程。

舰艇自防御系统利用嵌入式作战原则,综合响应来袭威胁目标,具有从战术辅助决策到软/硬杀伤交战等“全过程”能力,具体特点如下:

1)具有威胁判断及目标跟踪能力

舰艇自防御系统可集成多类型传感器数据形成合成航迹,因此增加了对威胁目标的判断跟踪能力。以实际作战场景为例,舰艇自防御系统具有集成多类型电子侦查系统(ESM)、雷达系统、敌我识别系统(IFF)的数据能力,进而形成威胁目标的合成航迹,识别威胁目标、判断威胁目标优先级,并及时将威胁目标的相关信息通过计算机网络传输给指挥官或武器系统。

2)具有针对反舰导弹的分层综合防御能力

舰艇自防御系统通过计算机和网络,借助协同作战(CEC)系统优化编队内其他平台上的目标传感器信息,紧缩武器分配过程,向作战人员提议并显示交战方案;亦或直接自动启动电子对抗系统(ECM)、诱骗系统、武器系统和/或各系统之间的组合实现对来袭反舰导弹的拦截和摧毁,不仅为舰艇提供了远中近分层的自动化防御能力,而且大幅缩短了系统从探测、识别、跟踪到拦截反舰导弹的时间。

1.2 “宙斯盾”系统

“宙斯盾”系统,是美国海军水面主战舰艇的标准配置,主要担负防空反导任务,此外还具有作战训练系统、战斗测向系统。

1)发展历程(如图4)

“宙斯盾”系统源自美国海军20世纪60年代开始的“先进舰载导弹系统”(ASMS)计划。1969年,ASMS更名为“空中预警地面综合系统”(AEGIS)。1973年完成工程样机。1983年,首套“宙斯盾”系统列装“提康德罗加”级巡洋舰,经过不断的升级改造,现已衍生出10多个版本,即基线0-9。

1998财年至2005财年,“宙斯盾”系统基线7开始采用“开放式结构计算环境”(OACE),初步具备新一代作战系统的特点,用户软件独立于计算结构,从而更利于应用软件的更新,降低了技术升级和更新的费用。“宙斯盾”系统基本的软硬件体系结构如图 5、图 6所示[7]。

2)应用现状

目前,“宙斯盾”系统越过基线8发展到基线9,具备一体化防空反导能力,“宙斯盾”系统基线9版本装备于DDG-113~DDG-118级驱逐舰。

2 新一代作战系统的开放式体系结构

2.1 开放式体系结构

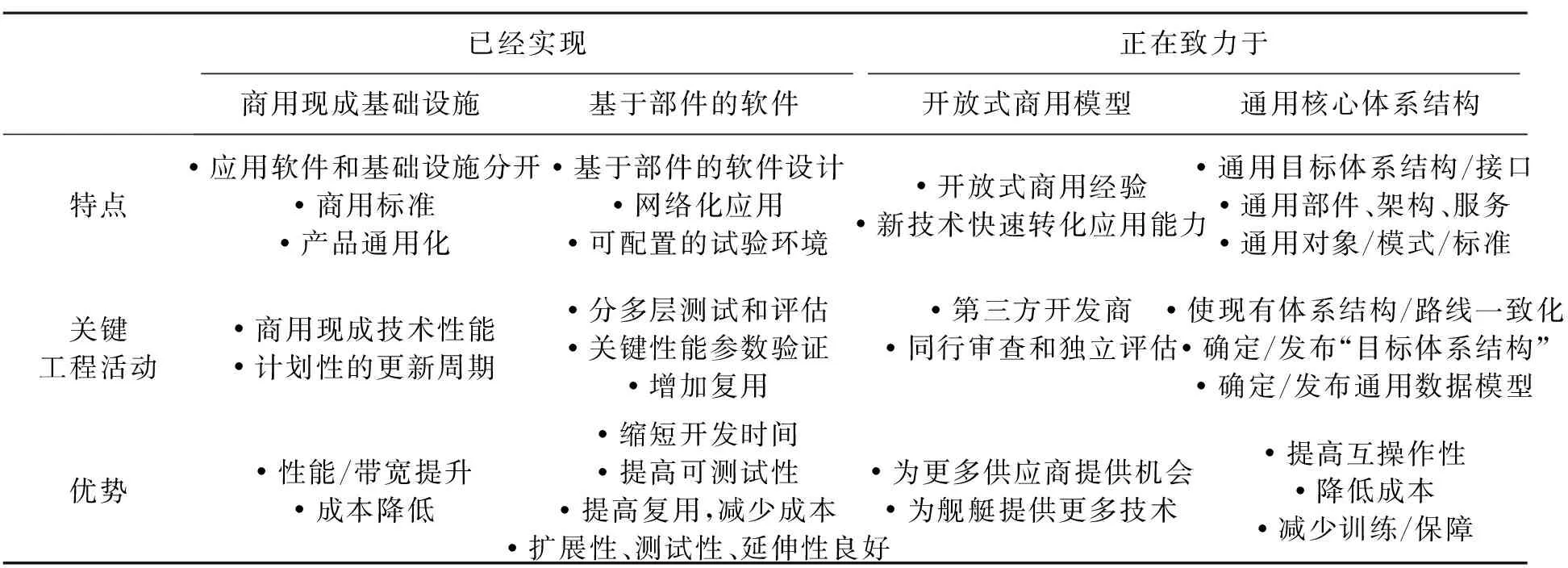

开放式体系结构提高了舰载系统之间连通性和互操作性,是新一代作战系统的突出特点,美国海军舰载作战系统计算机开放式体系结构的发展分为四个阶段:商用现成基础设施阶段、基于部件的软件阶段、开放式商用模型阶段、通用核心体系结构阶段。如表 1所示[10]。

已经实现正在致力于商用现成基础设施基于部件的软件开放式商用模型通用核心体系结构特点•应用软件和基础设施分开•商用标准•产品通用化•基于部件的软件设计•网络化应用•可配置的试验环境•开放式商用经验•新技术快速转化应用能力•通用目标体系结构/接口•通用部件、架构、服务•通用对象/模式/标准关键工程活动•商用现成技术性能•计划性的更新周期•分多层测试和评估•关键性能参数验证•增加复用•第三方开发商•同行审查和独立评估•使现有体系结构/路线一致化•确定/发布“目标体系结构”•确定/发布通用数据模型优势•性能/带宽提升•成本降低•缩短开发时间•提高可测试性•提高复用,减少成本•扩展性、测试性、延伸性良好•为更多供应商提供机会•为舰艇提供更多技术•提高互操作性•降低成本•减少训练/保障

根据美国海军2014年11月发布的消息,美国海军开放式体系结构已经实现第二阶段,目前正在致力于第三阶段和第四阶段的实现,如图7所示为作战系统的目标体系结构。

2.2 技术特征

美国海军采用的开放式体系结构已成为美国海军装备研制的基础共识和技术发展趋势,彻底改变了过去采用“打补丁”的方式进行系统改进升级,有效克服了技术状态混杂,长周期舰载系统信息技术同步困难,降低了全寿期维护升级成本及技术难度。

开放式体系结构有效地解决了系统集成过程中的“烟囱”问题,使得各功能系统的显示、检索、计算、存储(基础应用)及航迹规划、战损评估、高精度解算、大数据量处理(专业应用)等可在公共开放的集成环境中运行。

3 支撑开放式体系结构的技术

美国新一代作战系统均采用开放式体系结构,而有力支撑该体系结构的是全舰计算环境、综合海上网络和企业服务等软/硬件技术,在新技术的支撑下,舰艇自防御系统、“宙斯盾”系统的作战效能才得以有效发挥,下面具体阐述全舰计算环境、综合海上网络和企业服务等软/硬件技术。

3.1 全舰计算环境

全舰计算环境(TSCE)是支持开放式体系结构的一项关键技术,美国海军新一代舰艇的设计建造以及现役舰艇的现代化升级改造,均体现了全舰计算环境的设计思想[4]。

全舰计算环境囊括岸基保障、船机电、C4ISR、作战系统等方面,如图 8所示。作为系统集成的基础,其规范了平台控制、指控情报、武器系统、动力系统等的软件开发,同时采用了大量商用成熟技术(COTS),突出整体资源优势,形成统一的“网络中心战”节点[6]。

全舰的开放虚拟计算环境是在全舰计算环境基础设施(TSCE-I)上实现的,各类激励器、受动器、传感器、武器系统通过分布式适配处理器(DAP)与全舰计算环境相连,虚拟计算环境中分布各型应用软件,可统一管理调度计算资源,为其他应用提供服务[5]。随着全舰计算环境的实现,可显著提高部署、维护、生存、人员配置、自动化程度、可重构、可升级等方面的能力。

美军下一代舰艇的开发和现役舰艇的升级都将采用全舰计算环境,目前,美国海军的DDG1000驱逐舰、LCS近海战斗舰和CVN 78航母都采用全舰计算环境技术。

2006年11月,雷声公司交付了DDG 1000全舰计算环境基础设施软件源代码(4.1版本);

2007年1月,雷声公司完成了DDG 1000全舰计算环境基础设施硬件的详细设计;

2007年10月,雷声公司完成了DDG 1000全舰计算环境(5.0版本)初步设计;

2008年3月,DDG 1000全舰计算环境(5.0版本)多个关键软件通过设计审查;

2010年9月,DDG 1000全舰计算环境通过技术成熟度(Level 6)评估,证明了其完整的运行能力;同年,雷声公司为“杜鲁门”号(CVN 75)和“福特”号(CVN 78)提供舰艇自防御系统MK 2,该系统采用了部分为DDG 1000开发的全舰计算环境基础设施组件。

2011年12月,雷声公司获得DDG 1000全舰计算环境舰艇自防御试验船的软件合同;

2013年1月,雷声公司交付DDG 1000全舰计算环境,并进行作战系统及舰船服役试验;

2014年7月,DDG 1000驱逐舰项目在初始作战能力阶段达到新里程碑,其中全舰计算环境(7.0版本)软件通过测试。

3.2 综合海上网络和企业服务

“综合海上网络和企业服务”(CANES)是NNE 2016战略的重要内容,其是采用开放式体系结构的战术网络基础设施,旨在建立统一的公共网络替代、整合现有分散式C4I网络系统,达到节省安装空间、精简网络种类、减少人员配置、进而提高系统互操作性[8]。

综合海上网络和企业服务集成、整合了多型网络系统,如图9所示,在不破坏网络完整性的同时对现有网络进行升级改造,使得海上网络基础设施更加安全可靠。

2008年11月,综合海上网络和企业服务的开发决策得到批准,按照计划,2021年综合海上网络和企业服务将部署于192个平台(包括水面舰船、潜艇和海上作战中心)。

“综合海上网络和企业服务”通过整合各种网络、应用海上核心服务(ACS)和跨域解决方案(CDS)来实现现代化海军海上环境。其覆盖从非密到最高机密/敏感分隔信息(TS/SCI)通用计算环境(CCE)的所有安全域,为各类海军水面舰艇、潜艇、海上行动中心(MOCs)以及航空兵提供支持。系统采用开放式框架结构,为全球信息栅格(GIS)的运行节点间提供更为有效的数据流动和数据可视化。另外,通用计算环境(CCE)的虚拟化将大大加强海军削减数目众多的孤立指挥和控制系统及其应用能力,同时系统还消除了加装额外或孤立硬件的必要(比如服务器和工作站)。通过CCE、CDS以及虚拟化,CANES在减少整个建设成本的同时提高了海军C4ISR系统的安全性和机敏性。

众所周知,“综合海上网络和企业服务”可融合综合舰载网络系统(ISNS)、潜艇局域网(SUBLAN)、海上联合军种地区信息交换系统(CENTRIXS-M)、绝密信息局域网(SCI LAN)以及视频信息交换系统(VIXS)和舰载视频分配系统(SVDS)。

3.3 其他部分软/硬装备及概念

为了有效支持开放式体系结构,美国海军应用了一批新装备新概念,其中较为突出的分别为通用显示系统显控台、共源库(CSL)。

通用显示系统显控台,美国海军正在部署的新研制的通用显示系统显控台,显控台前有三个座位,拥有高精度图像、数字语音通信、大屏幕视频交换、通用作战图(COP)显示等能力,其主要包括以下部件:通用显示系统(CDS)显控台(如图 10所示)、战术计算机显控台、电子设备箱、大屏显示器[9]。

同源库,美国海军正在建立同源库,该数据库可使各型水面舰艇及岸基平台共享作战信息,并可进行信息交互,实现态势感知和交战决策等功能,如图11所示。除以上的新装备新概念以外,还有联合跟踪管理、通用处理系统、作战部队训练器等。

4 新技术对国外新一代舰载指控系统的影响分析

对于新一代舰载指控系统而言,新技术产生的影响很多,最突出的是模块驱动体系结构,其表现具体如下:

第一,平台独立模型能确保源于它的所有相关平台模型具有执行企业业务规划的通用能力;尽管平台自身差异导致相关模型性能可能不同,但平台相关模型可互换。

第二,在分布式“系统之系统”方案实施之前,可利用平台独立模型对其功能进行测试。通过为仿真环境中的计算平台生成一个或多个平台相关模型即可完成测试,在真实系统实现和测试以前,通过仿真测试的方法可检测出平台独立模型误差。

第三,无论是因为误差,算法进步还是螺旋发展带来的功能增加,都可通过修改平台独立模型来适应“系统之系统”的变化。在把修改后的平台独立模型分发给系统开发人员以前,可通过仿真验证修改的正确性。由于系统开发人员拥有从平台独立模型转向平台相关执行的程序,因此可快速、低成本地对系统进行必要的修改,并保持较小的误差。

第四,采用平台独立模型可将“系统之系统”与计算平台技术的变化进行隔离。譬如,个别系统开发人员希望从专用体系结构转到开放体系结构,开发人员只需简单地更新程序,利用平台独立模型生成相关平台执行即可。

5 启示与建议

5.1 促进系统开放性提高,形成多任务能力

通过采用全舰计算环境等技术,可根据作战任务灵活配置有效载荷、功能模块,形成集成防空、反潜、对陆打击等作战功能于一身的多任务平台,同时,通过COTS技术的应用,可有效降低全寿期维护成本,减少对专用软硬件的依赖,支持新技术装备快速引入。

5.2 重视基础设施建设,发挥舰艇整体效能

全舰环境基础设施是作战系统的基础平台,统一的技术架构使其具有“软硬件分离”、“任务显示分离”的能力,前者,可实现快速升级、灵活部署,有利于形成装备持续改造升级能力;后者,可促进实现不同台位的功能互换。

5.3 灵活组织任务,综合集成服务

针对舰艇作战系统的组织及集成方式,采用面向服务体系结构的全舰计算环境体现了“集成即服务”的理念,可实现共享资源、灵活部署功能应用、动态组织武器通道、快速构建任务系统、提高任务执行效能。

[1] MASTERS M W. Total ship computing risk analysis[C/OL]∥DARPA Quorum PI Conference,November,1998.[2012-02-12].

[2] PEO IWS. Open architecture computing environment design guidance,version 1.0[S/OL].2004.[2012-02-15].

[3] 董晓明,石朝明,黄坤,等.美海军 DDG-1000全舰计算环境体系结构探析[J]. 中国舰船研究,2012,7(6):7-15.

[4] 李明,唐亮,王允峰,等.全舰计算环境工程项目管理研究[J].舰船电子工程, 2012,32(12):4-8.

[5] 董晓明,冯浩,石朝明,等.全舰计算环境体系结构和系统集成框架[J].中国舰船研究, 2014,9(1):8-13,30.

[6] MILLER C. PEO C4I open architecture strategy[C/OL]∥19th IEEE Software Technology Conference.[2013-09-17].

[7] Lockheed Martin. Consolidated afloat networks and en-terprise services(CANES): re-architecting the navy′s C4I network infrastructure[EB/OL].(2010-01-11)[2013-05-15].

[8] 张伟,董晓明,王娜,等.美海军“综合海上网络和企业服务”项目研究[J].舰船科学技术, 2014,36(2): 152-157.

[9] 石剑琛.美国海军航母作战系统发展及展望[J].舰船科学技术, 2012,34(4):132-135+139.

[10] 李明.国外航母作战系统发展研究[J].舰船电子工程, 2013,33(5):6-9+29.