长江经济带自然保护区分布特征研究

2018-03-15林孝松董雨琪情b李於鲜

林孝松,张 莉,董雨琪,余 情b,李於鲜

(重庆交通大学 a.建筑与城市规划学院;b.土木工程学院,重庆 400074)

自然保护区作为最重要的“绿色生态工程”,对合理利用自然资源、保存自然历史产物、改善人类环境、促进生态文明建设均有重要意义[1]。长江经济带作为我国人口最为集中、经济最为发达的地区之一,密集的人口分布和高强度的开发建设对区域自然保护区的影响越来越大[2,3]。利用定量方法分析长江经济带自然保护区分布特征是促进自然保护区管理与建设的基础,有利于提高自然保护区管理水平和保护长江生态环境。

国内学者对自然保护区定量分析较关注,并取得了不少成果。旷开金等[4]利用基尼系数分析不同级别保护区面积与国土面积均衡性特征;付励强等[5]利用地理集中指数、基尼系数分析国家级自然保护区的空间分布特征;孔石[6]采用地理集中指数对比分析自然保护区在东、中、西部集中程度以及与人口的密度关系;徐道炜等[7]利用基尼系数和均衡系数探讨了我国森林生态和野生植物类自然保护区分布均衡性;燕然然等[8]分析了长江流域湿地自然保护区数量、密度和距离的空间分布差异;吴健等[9]从机会成本和保护资金角度探求影响自然保护区空间分布的经济因素;闫颜等[10]采用主成分分析和回归分析法对影响我国自然保护区分布特征因素进行了提取。目前相关研究主要集中于全国尺度某特定级别或类型自然保护区分布均衡特性或影响因素的研究,而从不同空间尺度对特定经济带的自然保护区空间分布进行特征分析则相对较少。

本文以长江经济带为研究区,利用地理集中指数、均衡度指数和均衡比指数,从东、中、西部11省市两个空间尺度对长江经济带不同级别、不同类型自然保护区的分布均衡特性进行综合分析。研究成果可为合理开发自然资源,优化研究区自然保护区空间格局,拟定自然保护区发展政策提供依据,并为长江经济带生态文明建设提供基础。

1 研究区域与研究方法

1.1 研究区域

长江经济带涵盖东部地区的上海、江苏、浙江,中部地区的安徽、江西、湖北、湖南和西部地区的重庆、四川、贵州、云南等11省市,总面积205万km2。2016年底常住人口5.61亿人,GDP值33.29万亿。截至2011年底,长江经济带共建有自然保护区1066个,总面积1855.47万hm2,其中国家级115个、省级260个、市级147个、县级544个(图1)。

1.2 研究方法

地理集中指数法:地理集中指数是描述空间对象在某一区域内空间分布集聚程度的重要指标,指标值越大,表明分布越集中。目前主要有传统地理集中指数、均匀分布集中指数和集中度系数等3个具体指标[11],计算公式为:

(1)

(2)

(3)

均衡度与均衡比指数法:借助景观生态学原理,基于多样性计算方法可构建反映研究对象分布集聚与均衡分布的均衡度指数[12]。该值越接近1,表明分布越均衡,计算公式为:

(4)

式中,xij为第i类保护区在j区域分布数量(面积)占总数的百分比;n为研究区数。当某区域缺少某种类型时,所占比例为0,式中对数计算无意义,故计算时用0.0001代替;E为均衡度,该值越接近1,表明保护区分布均衡性越好。

由于研究区域之间存在面积、人口等方面的差异,为了客观反映长江经济带自然保护区空间分布状况,利用均衡比指数计算自然保护区在面积、人口和经济等差异条件下的分布均衡情况。值越接近0,表明分布越均衡[13],计算公式为:

(5)

式中,ER为均衡比指数;Rij为第i类型在第j区域内的均衡比;aij为第i类型在第j区域的分布数;ai为第i类型总数;Aj为j区域面积(人口、经济)值;A为研究区总面积(总人口、经济总量);n为研究区域总数。如第i类自然保护区在研究区分布比例与研究区面积(人口、经济)分布相一致,则均衡比为0,表明该类自然保护区与相关因素有较大关系,受其影响较大。

2 东中西部自然保护区分布均衡特性

2.1 不同级别自然保护区分布均衡特征

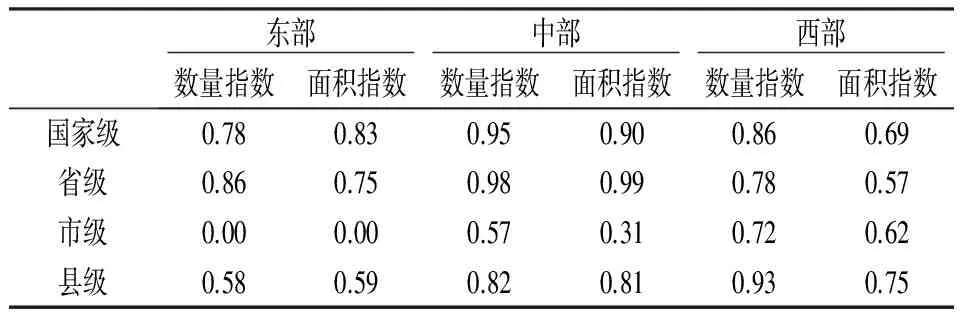

利用式(4)计算得长江经济带东中西部不同级别自然保护区数量和面积均衡度指数值(表1)。

表1 研究区东中西部各级别自然保护区均衡度指数

从数量指数看(表1),国家级保护区在中部地区的指数值最大,在东部地区的指数最小,表明国家级保护区在中部各省间分布最为均衡,在东部省市间分布差异明显;省级保护区在中部地区分布均衡性好,指数值达0.98,在西部地区分布差异明显,指数值仅为0.78;市级保护区在西部地区分布最为均衡,指数值为0.72,而在东部地区分布最不均衡,指数值为0,这是由于市级自然保护区只在江苏省分布,浙江、上海均无;县级保护区指数值最大的为西部(0.93),说明县级自然保护区在西部地区分布最为均衡,在东部地区的指数值最小(0.58),分布不均衡,差异明显。

从面积指数看(表1),国家级和省级保护区的面积分布在中部各省间相对均衡,而在西部各省市间分布相对集中;市级保护区在西部各省市间相对均衡,而东部和中部由于部分省市未设置市级故均衡性较差;县级保护区在中部各省间较均衡,而在东部省市间分布相对集中。

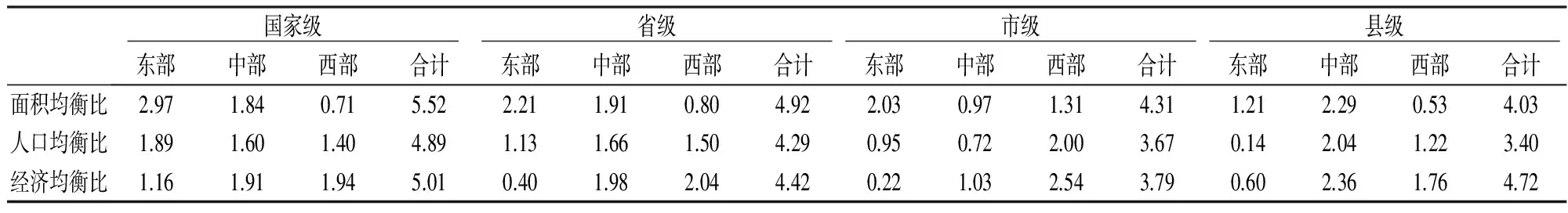

综合来看,除市级保护区外,中部地区数量和面积指数值均较大,表明自然保护区在中部各省间分布较均衡;而西部各省市间自然保护区的数量分布较均衡,但面积分布差异较大。为了综合分析面积、人口和经济状况对自然保护区分布的影响程度,利用式(5)计算得到研究区东中西部不同级别自然保护区面积均衡比、人口均衡比和经济均衡比指数,具体结果见表2。

表2 研究区东中西部各级别自然保护区均衡比指数

从东部来看,不同级别自然保护区的均衡比指数值为面积指数>人口指数>经济指数,说明东部省市间自然保护区的分布与经济情况有较大的关系,而受省市面积因素影响相对较小;从中部来看,各均衡比指数值表现为经济指数>面积指数>人口指数,说明中部各省间自然保护区的分布与人口数量有较大的关系,而受经济状况因素影响相对较小;从西部来看,各均衡比指数值为经济指数>人口指数>面积指数,说明西部省市间自然保护区的分布与省市面积有较大的关系,而受经济状况因素影响相对较小。此外,从整体来看,研究区自然保护区的各均衡比指数值大体按照国家级—省级—市级—县级依次减少,说明各级别自然保护区分布受面积、人口和经济等因素影响依次增大。

2.2 不同类型自然保护区分布均衡特征

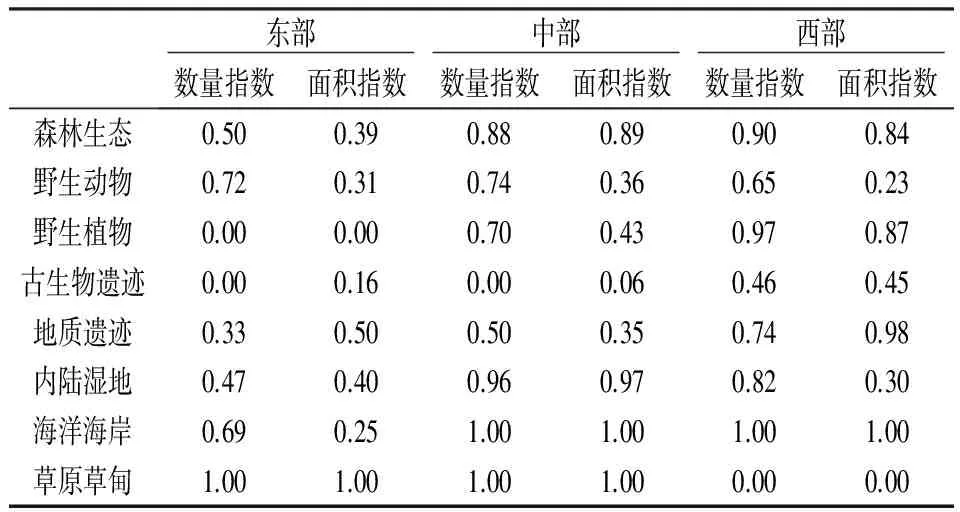

利用式(4)计算得研究区东中西部各类型自然保护区的数量和面积均衡度指数值(表3)。

表3 研究区东中西部各类型自然保护区均衡度指数

从表3可看,森林生态类在西部和中部数量和面积指数相对较大,而东部相对较小,说明森林生态类保护区在西部和中部分布相对均衡,东部的均衡性较差;野生动物类在东、中、西部间的指数值相差不大,说明野生动物类保护区在三个地区的分布差异不大,但面积指数值相对较小,且西部地区小于中部和东部地区,分布均衡性较差;野生植物类在西部分布最为均衡,在东部均衡度指数最小,区域分布差异明显;古生物遗迹类在东部和中部均衡度指数小,因该类型保护区面积相对较小,且仅分布在部分省市,使整体均衡性较差;地质遗迹类除西部指数值较高外,东部和中部指数值均相对偏低,反映出地质遗迹保护区分布存在均衡性较差特性;内陆湿地类在中部指数值最高,分别为0.96和0.97,数量和面积分布均衡,西部地区数量分布均衡性较好,但面积分布差异较大,而东部分布差异较明显;海洋海岸类和草原草甸类保护区数量比重少,海洋海岸类仅在东部分布,而草原草甸类仅在四川省有分布,两类自然保护区分布差异较大。

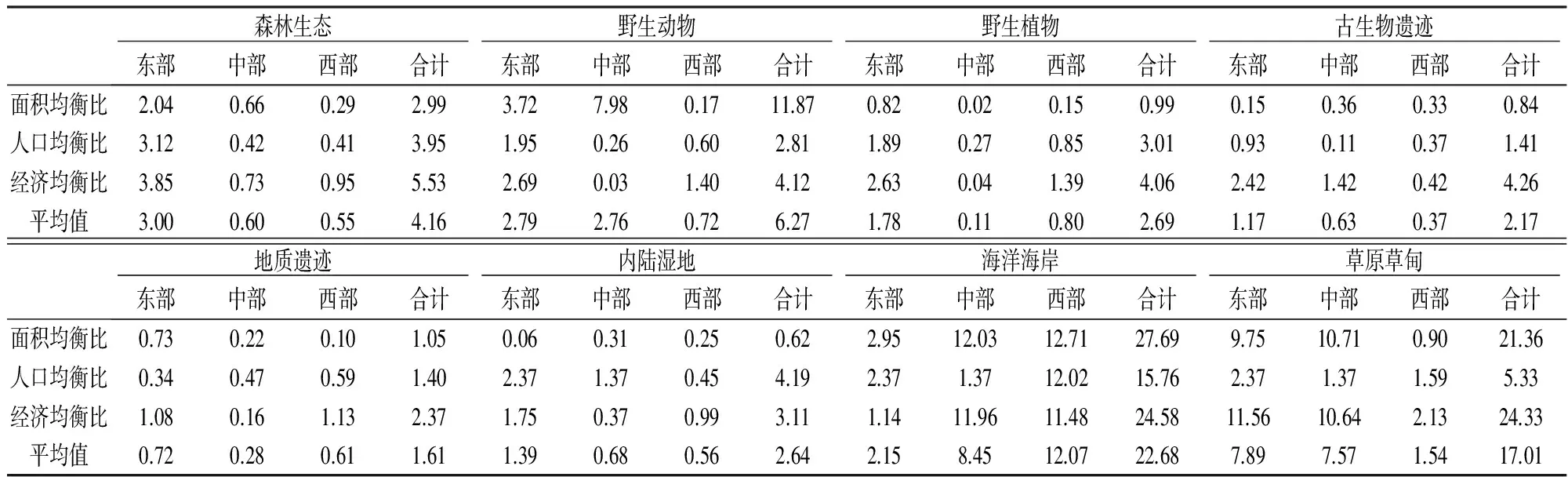

利用式(5)计算得到研究区各类型自然保护区面积、人口和经济均衡比指数值(表4)。从研究区整体看(表4),研究区东中西部各类型自然保护区面积均衡比指数值为海洋海岸>草原草甸>野生动物>森林生态>地质遗迹>野生植物>古生物遗迹>内陆湿地,此排序体现了各类型保护区的数量分布与研究区各省市面积的协调均衡特性,其中海洋海岸类均衡性最差,内陆湿地类均衡性较好;人口均衡比指数值为海洋海岸>草原草甸>内陆湿地>森林生态>野生植物>野生动物>古生物遗迹>地质遗迹;经济均衡比指数值为海洋海岸>草原草甸>森林生态>古生物遗迹>野生动物>野生植物>内陆湿地>地质遗迹,两者表明海洋海岸类数量分布与研究区经济状况及人口数量的协调均衡性最差,而地质遗迹类最好。

表4 研究区东中西部各类型自然保护区均衡比指数

从研究区东中西部对比看(表4),均衡比指数平均值东部>中部>西部的自然保护区有森林生态、野生动物、古生物遗迹、内陆湿地和草原草甸等5类,表明这些类型分布的总体均衡性西部优于中部和东部;而野生植物和地质遗迹两类的均衡性则是中部优于西部和东部;海洋海岸类的均衡性东部远优于中部和西部。

3 研究区自然保护区分布均衡特性

3.1 不同级别自然保护区分布均衡特征

长江经济带11省市共建有1066个自然保护区,在计算地理集中指数时,n取11,T取1066,若全部保护区平均分布在11省市,则每省市有96.91个,由此计算得到均匀分布集中指数为30.15(表5)。

表5 n值大小对均匀分布集中指数的影响

利用式(1)计算得到不同级别自然保护区的传统地理集中指数值,国家级、省级、市级、县级依次为40.13、35.91、49.74和38.28,四者均高于均匀分布集中指数,说明各级别保护区分布不均衡。就各级别自然保护区在11省市分布而言,市级地理集中指数最高,分布最集中,国家级次之,县级和省级分布相对最均衡,此计算结果与实际情况较吻合。其中,市级保护区在上海和浙江无分布,重庆、湖南各有1个;国家级保护区集中分布在西部的四川、云南和中部的湖南和湖北,其他省市分布相对较少,而县级和省级保护区则较为均衡地分布在各省市。

3.2 不同类型自然保护区分布均衡特征

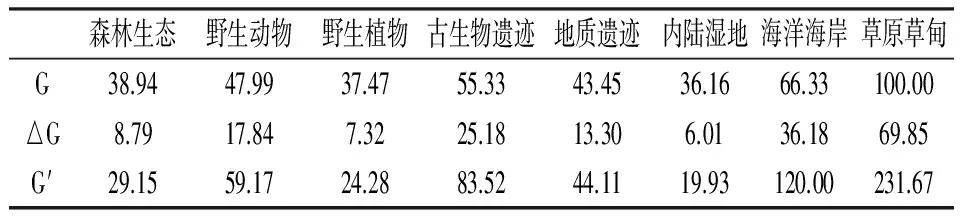

研究区8类保护区的传统地理集中指数均大于均匀分布指数,各类型保护区的偏离值△G均大于0。利用式(3)计算得到不同类型自然保护区的集中度系数G′(表6)。

表6 研究区各类型自然保护区地理集中指数及偏离值

由表6可知,集中度系数值最大的为草原草甸类,其次为海洋海岸类,表明这两类保护区分布较集中。实际情况表明,草原草甸类仅分布在四川省,而海洋海岸类集中分布在浙江、江苏和上海,中西部各省市无此类型自然保护区。集中度系数最小的三类依次为内陆湿地、野生植物和森林生态,表明这三类保护区相对均衡地分布在研究区的各省市,可见研究区各省市分布的自然保护区以此三类为主。

4 结论与建议

研究结论为:①各自然保护区数量和面积在中部各省间分布较均衡,西部各省市数量分布较均衡,但面积分布差异较大,东部各省市间均衡性相对较差。②从各均衡比指数对比看,东部保护区分布受经济情况和人口影响较大,中部受人口数量和各省面积影响较大,西部主要受省市面积和人口数量影响。③从不同类型自然保护区分布看,森林生态类在中部和西部分布均衡,野生动物类在东部和中部分布较均衡,野生植物、古生物遗迹和地质遗迹等类型在西部分布较均衡,内陆湿地类在中部分布较均衡,海洋海岸类和草原草甸类分别分布在东部和西部,分布差异性较大。④各级别保护区在11省市分布不均衡,市级和国家级分布较集中,县级和省级分布相对均衡,各类型保护区在11省市分布存在较大差异,草原草甸和海洋海岸类分布较集中,内陆湿地、野生植物和森林生态三类集中度系数较小,分布相对均衡。

基于以上研究,本文建议:①对现有市级保护区进行综合评估,结合评估等级进行降级或升级,将保护区级别统一为国家级、省级和县级;按照东部关联经济与人口、中部关联人口与省市面积、西部关联省市面积与人口等特征,协调好各省市自然保护区建设与经济、人口及省市面积之间的关系;②加强东部各省市保护区的建设,将资源禀赋条件良好和管理水平高的省级保护区升格为国家级,以提升保护区开发和保护水平;③加大对中部和西部各省市保护区的管护力度,提升保护区质量,协调好资源开发与保护发展间的关系;④针对各类型保护区保护对象的特殊性,加强分布较集中保护区的管理维护,使其充分发挥聚集效应;积极在条件优越的区域新建或升级现有稀缺类型保护区,以协调各类型保护区间的发展。

[1]卢爱刚,王圣杰.中国自然保护区发展状况分析[J].干旱区资源与环境,2010,24(11)∶7-11.

[2]陈雯,孙伟,吴加伟,等.长江经济带开发与保护空间格局构建及其分析路径[J].地理科学进展,2015,34(11)∶1388-1397.

[3]杨桂山,徐昔保,李平星.长江经济带绿色生态廊道建设研究[J].地理科学进展.2015,34(11)∶1356-1367.

[4]旷开金,刘金福,徐道炜,等.中国自然保护区数量与面积均衡性关系研究[J].干旱区资源与环境.2015,29(12)∶79-83.

[5]付励强,宗诚,孔石,等.国家级自然保护区与风景名胜区的空间分布及生态旅游潜力分析[J].野生动物学报,2015,36(2)∶218-223.

[6]孔石.国家级自然保护区与其他主要保护地类型的空间关系与分布格局[D].哈尔滨:东北林业大学硕士学位论文,2014.

[7]徐道炜,刘金福,洪伟,等.中国森林生态和野生植物类型自然保护区分布的均衡性[J].福建农林大学学报(自然科学版),2017,46(3)∶265-269.

[8]燕然然,蔡晓斌,王学雷,等.长江流域湿地自然保护区分布现状及存在的问题[J].湿地科学,2013,11(1)∶136-144.

[9]吴健,刘昊.中国自然保护区空间分布的经济分析[J].自然资源学报,2012,27(12)∶2091-2101.

[10]闫颜,王智,高军,等.我国自然保护区地区分布特征及影响因素[J].生态学报,2010,30(18)∶5091-5097.

[11]朱沁夫,李昭,杨樨.用地理集中指数衡量游客集中程度方法的一个改进[J].旅游学刊,2011,26(4)∶26-28.

[12]李涛,陶卓民,李在军,等.基于GIS技术的江苏省乡村旅游景点类型与时空特征研究[J].经济地理,2014,34(11)∶179-184.

[13]靳诚,徐菁.江苏省旅游景点空间分布差异定量化研究[J].地域研究与开发,2012,31(6)∶92-96.