《文心雕龙》“清丽”范畴辨析

2018-03-15刘雪青

刘雪青

(中央民族大学 文学与新闻传播学院, 北京 100081)

刘勰《文心雕龙·明诗》篇这样总结四言诗和五言诗的区别性特征:“若夫四言正体,则雅润为本,五言流调,则清丽居宗”;在《定势》篇中,又一次以典雅和清丽区别文体:“章表奏议,则准的乎典雅;赋颂歌诗,则羽仪乎清丽”。除此之外,刘勰以“清”或“丽”为构成语素组成多个“清”字或“丽”字词组,用以评价自己所欣赏的作者与作品;对这些语素的理解,无疑有助于“清丽”范畴的整体阐释。而学界对“清丽”一词的理解仍颇多分歧。

一种释义是将“清丽”分成两个概念范畴进行解读,以周振甫为代表的学者都有专门的“清”字释义,或偏于风格,或风格与文辞兼而有之。具体解释虽有偏差,但大都忽视了“丽”对于“清丽”范畴的决定性意义。如周振甫在《文心雕龙今译》中将“清”解作“风清”和“辞清”两个方面含义;在《文心雕龙词语简释》中对“丽”却没有作专门论述;在《明诗》篇,将“清丽”简单地释作“清新”“艳丽”,从这一解释的语言结构来看,显然是对“清”和“丽”分别作了相应的双音节结构的扩充,并没有做精细的考究。相似的解释比比皆是,如陆侃如的《文心雕龙译注》和龙必锟的《文心雕龙全译》将“清丽”释作“清新华丽”等等。诸家对“清”的解释较为统一,为后来研究者圈定了大概的释义范围,减少了很多释义困难,但对“清”的时代语境仍有所忽视;对“丽”的解释也还有商榷的空间,笔者窃以为“华丽”“艳丽”的解释并不足以代表刘勰的审美“丽”解,也不足以说明作为“清丽”整体审美范畴的构成性解释。

另一种释义将“清丽”看做一个整体,但多将其释作“言辞”的风格特征,“言辞”显然已将作为内容的风格特征排除在外,“清”和“丽”都作为形式因素。如王承斌的《“清”:作为文学审美范畴的确立》将“清丽”释作“经过锤炼的语言精致之美”,将“清丽”归结为“言辞”,确乎是标新立异,但显然更侧重于“丽”,忽略了“清”之一端。退一步讲,“清丽”或者“丽”仅仅就只是言辞的风格特征吗?值得思索。又如陈聪发的《〈文心雕龙〉的“清”义辨析》一文认为“由于他(刘勰)实际上是以体定辞,即认为体式决定其文辞的特征,因此,他认为五言诗的语言也必须是清丽的,这蕴含着他端正轻糜文风的良苦用心。”将“清丽”扩展为“体式”“言辞”之两端,颇有见地,但偏于“清风”“清辞”又使人费解,“清丽”之“丽”难道为刘勰可有可无之说吗?这也值得商榷。

综上论之,首先,大部分学者重“清”轻“丽”,对“清丽”这一术语缺少整体性审视;其次,将“清丽”整体或“丽”仅释作言辞的风格特征,失之偏颇;最后,学界大都忽视了“清丽”作为一个整体的风格范畴所具有的时代意义,所以也就无法完满地解释这一术语的实质性含义。

一 “清丽”的性质辨析

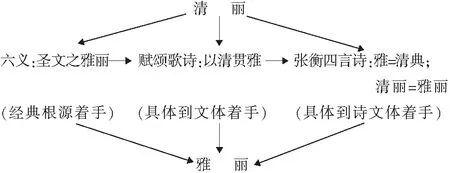

(一)“清”“丽”归源于“雅丽”

就“清”和“丽”作为两个分开的术语来看,《文心雕龙·宗经》篇指出“文能宗经,体有六义:一则情深而不诡,二则风清而不杂,三则事信而不诞,四则义直而不回,五则体约而不芜,六则文丽而不淫”。其中,“清”和“丽”都包括在所宗经典的写作要领之内。而“论文必征于圣,窥圣必宗于经”且“圣文之雅丽,固衔华而佩实者也”。那么,以“六义”为特征的经典也都须合乎“衔华而佩实”的“雅丽”特点。“清”和“丽”从根本上来说便具有“雅丽”的性质,以“雅丽”为根源。这是从根源处着手,此其一也。

又《定势》篇总结道“章表奏议,则准的乎典雅”,可见这三种文体均以“雅”为最高写作标准,而在具体的文体篇内,又屡以“清”贯彻“雅”:如“表体多包,情伪屡迁,必雅义以扇其风,清文以驰其丽”(《章表》),“必敛饬入规,促其音节,辨要轻清,文而不侈,亦启之大略也”(《奏启》)等等,“清”或“轻清”的限定都是对“雅”义的贯彻。这是从文体着手,此其二也。

又《明诗》篇论道“张衡怨篇,清典可味”“平子得其雅”,可见,“清”作为“典”的修饰语,二者共同形成张衡诗歌的“雅”特征,“清丽”便近乎“雅丽”。这是从五言诗着手,此其三也。三者共同彰显出“清丽”的“雅丽”根源性质。

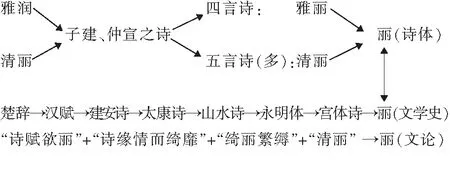

(二)“丽”:历史发展的必然走势

“清丽”作为一个整体范畴而言,刘勰所赞赏的兼善“雅润”“清丽”者——子建仲宣之诗;二者之诗又多为五言诗,而“五言流调,则清丽居宗”。可见,脱胎于“雅丽”而渐渐自为一家的“清丽”更合于刘勰的欣赏标准。

“雅丽”经四言到五言,渐变为“清丽”,不变者乃“丽”也。可见,在这个历史发展过程中,“从‘楚艳汉侈’对丽的张扬、汉赋理论对丽的确认、缘情求美与丽的升腾、丽美的指向:趋新与趋俗”,“丽”的因素在逐渐增强;“雅”的地位有所减弱,退居而成“清”,用以修饰“丽”,以表现五言诗以及赋、颂、乐府的典型特征。所以,“清丽”与“清典”的语言结构相同,都是用前者修饰后者。故此,“清丽”以“丽”来表现时代特征。

魏晋时期的曹丕在其《典论·论文》中就提出“诗赋欲丽”;之后西晋的陆机提出“或藻思绮合,清丽芊眠。炳若缛繍,悽若繁絃”,再到刘勰的“清丽”审美追求,对“丽”的逐步体认正可作为文学自觉的重要标志。所以,“丽”是“清丽”性质的根本方面。

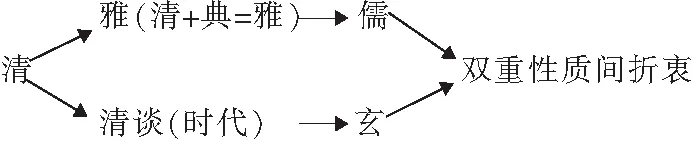

(三)“清”:特定时代的必然追求

“丽”是刘勰时代的典型特征。但是在众多的“丽”字词组中,诸如“靡丽”“绮丽”“淫丽”“清丽”等,“清丽”之“清” 无疑具有特殊的含义。

当“清丽”之“清”作为“雅”义解时,予以“丽”文学以“清雅”的特征,并藉此形成对“丽以则”的雅正呼应。当“清丽”之“清”作为“清谈”之盛的时代审美特征理解时,“清谈既成了名士生活间主要的一部分,自然所谈的理论也会影响到他们的立身行为和文章诗赋的各方面”,从魏晋清谈到六朝玄学,绵亘三百余年,由人物品评逐渐影响到文学审美。刘勰生活在南朝宋齐梁时代,宋时山水诗中“‘老庄’其实并没有‘告退’,而是用山水乔装的姿态出现了”,到梁代,“在帝王亲自主持之下,规模和盛况更超过以前了”,“清谈”的社会风气对文学的影响可想而知。以此时代思想为前提,在“清”的“雅”义之外又添一玄学清谈之意,这是对《文心雕龙》本身儒道思想之间矛盾的回应,抑或是对刘勰儒道玄融合为一的折衷思想的体现。

如此,“清丽”是以“丽”为根本,“清”为修饰;渊源于儒学之“雅丽”,兼具玄学“清谈”,最终成为合于时代发展的审美范畴。

二 “清丽”的内容考辨

“清丽”以“清”为修饰语,“丽”为词语主干。究竟二者所指为何,整体又该指向哪一文学领域,这些问题的解释关乎到“清丽”术语的内容阐释。

(一)“清”范畴释义

《中文大辞典》对“清”的解释从“本义澄水之貌”追溯到引申义“洁也、静也、地名”等引申义,共计25个义项。其中与刘勰时代相合的义项或可定位于“和净也”,例证乃举《淮南子原道训》“圣人守清道而抱雌节”,“清谓和净也”。《淮南子》为道家作品,以“自然无为”为宗旨,正与魏晋南北朝时代 “玄学与清谈”前后相合。

魏晋南北朝时期,迫于政治的压力,文人难继儒家入世理想,“晋承之(魏)以宽弛而内实忌刻,名教为当时所讳言,则同流合污,固不为耻,其以世事为心者,则毛举庶务以博忠贞干练之誉,张华、傅咸、刘毅之类是也;不然,则崇尚虚玄,沉酣于酒,逃于得失之外以免害,则阮籍、王衍、乐广之流是也”。魏晋至南北朝,玄学与清谈之风有增而无减,时好清言,重在言外之意,追求超然清淡之美,这可视作“和净”的时代引申。在这个时代发展过程中,清谈的文学风尚于“清”范畴的体认而言,无疑有巨大的推动作用,“魏晋南北朝是哲学之‘清’转化为审美之‘清’的关键时期”,而“诗之境像无穷,而其功候有八,不容躐等以进。八者:由清而赡而沈而亮而超而肆而敛而淡也”,由此可见,从魏晋南北朝而后,“清”之极而归于淡渐为后人所认知。概而论之,“淡”乃“清”之最高审美追求,这一体认,离不开魏晋南北朝玄学和清谈思想的影响。

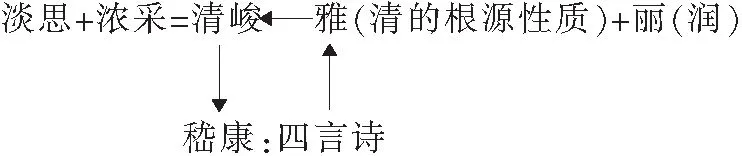

《文心雕龙·时序》篇指出“及成康促龄,穆哀短祚,简文勃兴,渊乎清峻,微言精理,函满玄席,淡思浓采,时洒文囿”,“淡思浓采”作为“清峻”的注解;而“清峻”又是嵇康四言诗之风格特征;嵇康之诗为四言正体——“雅润”之“润”的代表;四言正体乃近于“雅丽”的经典之作。这样,“润”便是对“丽”的继承,且“润”有“修饰,使有光彩”的意思,所以具有“丽”的特征;嵇康四言诗便饱含“丽”美;“清峻”便是针对“丽”进行发微,似于“清丽”;那么,“清峻”与“清丽”相似,“浓采”便是指“丽”或“峻”,“淡思”便是指“清”思。“清”的超脱的“淡”思、“淡”味、浓采之极之“淡”辞正是刘勰以及后人所孜孜追求的文学境象。

(二)“丽”范畴释义

另“丽”在《汉语大字典》中作为去声时,有19个解释,其中有2个解释可用作文学审美范畴,分别为“美好;美妙””华丽”,而这两个义项并不能笼统地都归之于文学的语言风格。

“美好;美妙”这一项例举了杜甫的《滕王亭子二首》之一:“清江锦石伤心丽,嫩叶浓花满目斑。”这是一首怀古诗,清澄之江水环绕着用锦绣之石雕砌而成的滕王亭,江、石兼与亭有“肌肤之亲”,或可说互为存在,离开清江和锦石的亭子不成其为滕王亭,三者之间血肉相连,共同建构成一幅自然和人工浑然一体的美好画面;而如今成为遗迹,作者不禁为世事变迁而伤心。这样,成为遗迹的滕王亭又增添了一层思想上的深沉之美。因此,此处的“丽”显然超越了外在形式,而深入到思想内容,指向本质之美。

“华丽”这一项例举了曹丕的《典论·论文》“夫文本同而末异,盖奏议宜雅,书论宜理,铭诔尚实,诗赋欲丽”,从语言结构上看,末四句结构相同,词性和意义范畴也该对等:“奏议”“书论”“铭诔”“诗赋”兼为名词,所指对象是文体;“宜”是动词,表示“应该”;“雅”“理”“实”“丽”兼为形容词,描述对象是文体特征。如果将“雅”“理”“实”兼视作内容方面的特征,那么仅有“丽”指向形式方面,是否在结构上不对等?我们说,此处的“丽”确实有形式方面的规定性,但仅限于此于理不通,所以此处的“华丽”兼指内容和形式,同样,“雅”“理”“实”也该兼含形式和内容两个方面的含义。

《文心雕龙·通变》篇“商周篇什,丽于夏年。至于序志述时,其揆一也”,商周之学,“丽”的特征贯穿于“序志述时”之中而仍合于“文则”。可见,随着历史的进步,文人的文学理想也在不断丰富充实,自然“丽”于前代,逐渐丰富而被体认的文学理想表现于文,则是文辞趋“丽”的必然特征。从文学起源之初对劳动的歌唱,到进入礼仪时代对心怀天下之志的歌颂,由“质朴”而趋于“雅丽”,是文学表现内容和表现形式的双向推进,此乃“丽以则”也。又《议对》“魏晋以来,稍务文丽,以文纪实,所失已多”,魏晋至南朝,朝代屡迁,文人生命尚朝不保夕,文学思想大体上由儒而道而玄,文学理想也由天下国家渐趋个人及时行乐,享乐型文学宫体诗便是这一理想发展极致的产物。“丽思”“丽辞”乃当时时代对“丽”的膨胀性发展,此乃“丽以淫”也。总而言之,“丽”“以则”或“以淫”都是包括内容和形式两方面的双向发展。同时代的《续晋阳秋》载:“虎少有逸才,文章绝丽。曾为《咏史》诗,是其风情所寄”,此处之“丽”也应是内容和形式共同作用的结果。可见,“华丽”有度才是“美好”之“丽”。

(三)“清丽”范畴释义

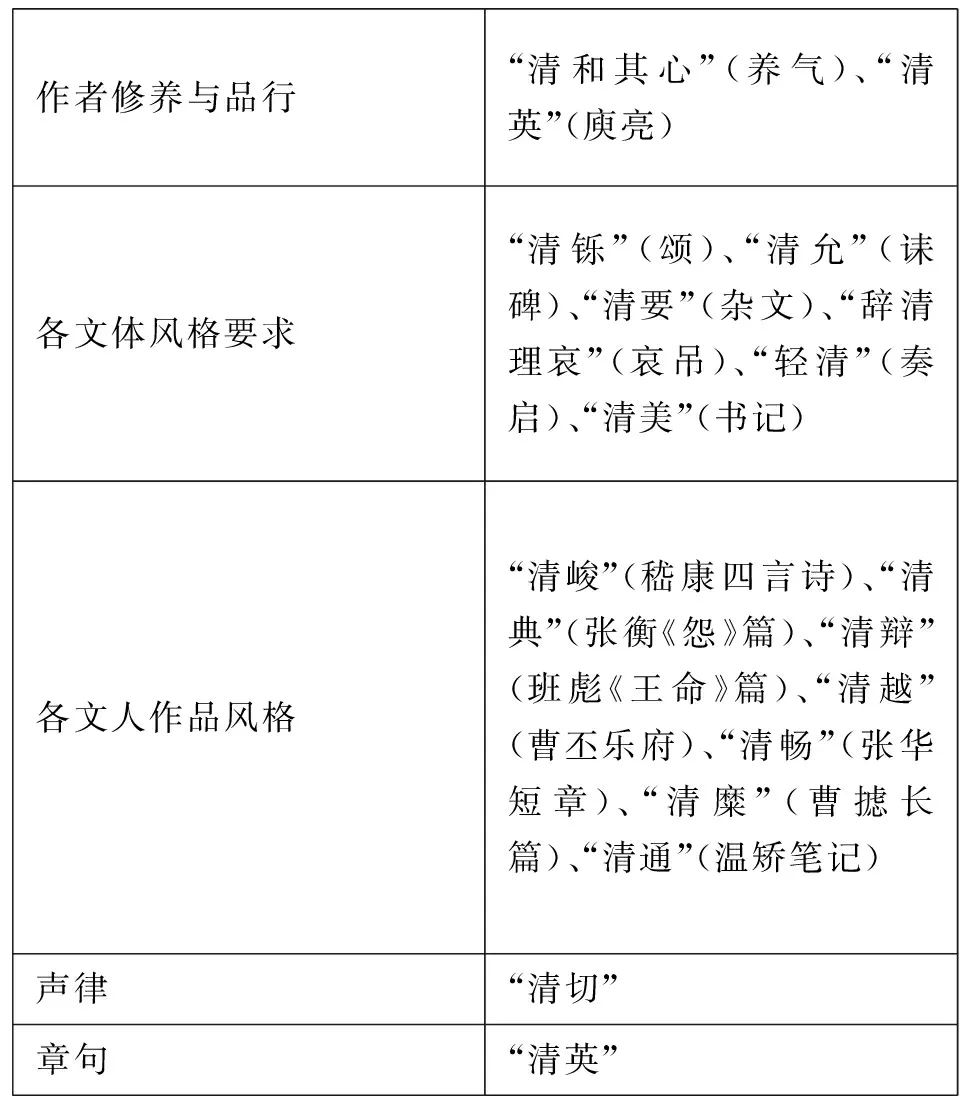

“清丽”由“清”和“丽”结合为一个整体。“清”是条件,对“丽”进行“以则”的限定;“丽”是“清”作用之下的结果,完成齐梁时代对“丽”的审美回应。“清丽”便是“丽而有则”“丽而不浓”“丽而清淡”,刘勰以此审美范畴来纠正时代“淫丽”的文风。故此,《文心雕龙》对“清”表现出超乎前代的青睐,如:

作者修养与品行“清和其心”(养气)、“清英”(庾亮)各文体风格要求“清铄”(颂)、“清允”(诔碑)、“清要”(杂文)、“辞清理哀”(哀吊)、“轻清”(奏启)、“清美”(书记)各文人作品风格“清峻”(嵇康四言诗)、“清典”(张衡《怨》篇)、“清辩”(班彪《王命》篇)、“清越”(曹丕乐府)、“清畅”(张华短章)、“清糜”(曹摅长篇)、“清通”(温矫笔记)声律“清切”章句“清英”

从作者到文学,从各文体具体到作品,从作品具体到词句声律,刘勰几乎处处以“清”作为程度限定词,来修饰词语主干,二者共同构成折衷的审美范畴来构建理想的作者、作品、文体以及词句声律等各个方面,以此消解“丽”的畸形膨胀。

三 “清丽”的文学价值

“清丽”范畴在魏晋南北朝被频繁地运用,为后代文人的五言诗以及词体树立起“丽而淡然”的审美理想。

(一)诗歌之“清丽”审美理想

就诗歌而言,盛唐诗人如王维、崔颢、高适、岑参、李白、杜甫等大家无不表现出“清丽”的诗美理想。杜甫在其《戏为六绝句》中提出“清词丽句必为邻”,以此表现自己的“清丽”追求;李白更是对建安以来的“清丽”文学表现出极大的热情,曾赞扬道“自从建安来,绮丽不足珍”及“清水出芙蓉,天然去雕饰”,倾心于丽美而能以清水浸润之,专注于雕饰却能以天然之姿表现之。这是包括李白在内的盛唐诗人所孜孜以求的诗美理想。

至宋代,则有苏轼“大凡为文,当使气象峥嵘,五色绚烂,渐老渐熟,乃造平淡”的诗歌理论以及梅尧臣的“平淡”诗论。这可谓是对“清丽”之极归于平淡的最好注解。宋诗于绚丽的唐诗面前不得不冷静思考自己的出路,因之,奔放活泼的“清丽”理想转而变为理性的“平淡”之追求。当然,“平淡”并非弃丽,冷静并不代表质朴。宋代盛于一时的江西诗派是宋诗风格的最佳代表,而被诗派中人奉为不二法则的“点铁成金”“夺胎换骨”说,均表现出他们对词句的悉心雕琢。

故此,“丽而淡然”的诗美理想是历史发展的必然结果,是诗歌发展的必然走向,也是宋人思想性格的必然表现。“一代有一代之文学”,唐诗和宋诗作为文学诗歌史上的两座高峰,恰好体现着“清丽”审美理想的不同侧面,更体现着它不断包容而日渐丰富的发展历程。

(二)词体之“清丽”艺术追寻

就词学而论,宋代无疑是最繁荣的时期。豪放派词人苏轼于《跋黔安居士渔父词》中评价黄庭坚词作云:“鲁直作此词,清新婉丽。问其得意处,自言与水光山色,替其玉肌花貌。此乃真得渔父家风也。”东坡虽擅于豪放词之写作,却仍对婉约派之“清丽”夸赞有加。而婉约词为词学正宗,那么,“清丽”风格便是词学始而有之之追求。

至宋末元初,张炎提出“清空”理论:“词要清空,不要质实;清空则古雅峭拔,质实则凝涩晦昧。”之后举姜白石词和吴梦窗词作比较,进一步落实“清空”的具体所指,“姜白石词如野云孤飞,去留无迹。吴梦窗词如七宝楼台,眩人眼目,碎拆下来,不成片段。此清空质实之说。”“七宝楼台,眩人眼目”显然是“丽”有余而“清”不足,太过质实的堆砌经不起反复地吟咏;相反,“野云孤飞”,淡然而来淡然而去,无需浓墨重彩,便是一幅值得回味的清雅图景,此处的“空”与“淡”乃相似的美学追求。故此,张炎提出“清空”之说以补“婉丽”畸形雕饰的不足。“清空”之说似乎在婉约派和豪放派之间起到了某种折衷调和的作用。以“清淡”“清空”济“婉丽”是词学健康发展的必然历程。

由此观之,从质朴走向华丽是诗词发展的自然走向,以“清”调和“丽”之畸形发展也是文学得以发展的必然路径。而刘勰的“清丽”理想无疑为后代文人提供了可以变通的有益启示,至今仍可作为文学创作的指明灯。

综上所述,“清丽”是《文心雕龙》中重要的审美范畴,也是刘勰时代的重要审美标准。若欲考察“清丽”的原始首末,都需回归时代语境。“丽”的追求是文学自觉的重要标志,这是“清丽”最重要的立足点。以“清”济“丽”是包括刘勰在内的文士对折衷思想的灵活运用。这样“左右逢源”的理论势必会受到后人的青睐,并运用于各文体,形成一代代美学大观。

[1]〔南朝梁〕刘勰.文心雕龙注[M].范文澜,注.北京:人民文学出版社,1962.

[2]周振甫.文心雕龙今译[M].北京:中华书局,2013.

[3]〔南朝梁〕刘勰著,陆侃如.文心雕龙译注[M].牟世金,译注.济南:齐鲁书社,1981.

[4]〔南朝梁〕刘勰.文心雕龙全译[M].龙必馄,译注.贵阳:贵州人民出版社,1992.

[5]王承斌.“清”:作为文学审美范畴的确立[J].宜宾学院学报,2011(2).

[6]陈聪发.《文心雕龙》的“清”义辨析[J].古代文学理论研究,2008(25).

[7]唐祖敏.论古代文学观念中的“丽”[D].中南大学2010年硕士学位论文.

[8]郭绍虞.中国历代文论选[M].上海:上海古籍出版社,2001.

[9]王瑶.中古文学史论[M].北京:商务印书馆,2011.

[10]《中文大辞典》编纂委员会.中文大辞典[M].台北:中国文化研究所,1968.

[11]贺昌群.魏晋清谈思想初论[M].北京:商务印书馆,2011.

[12]何庄.论魏晋南北朝的文论之“清”——兼及陶渊明的品第[J].中国人民大学学报,2007(2).

[13]《汉语大字典》编纂委员会.汉语大字典[M].成都:四川辞书出版社,1988.

[14]〔南朝梁〕刘义庆.《世说新语》译注[M].张万起,刘尚慈,译注.北京:中华书局,1988.

[15]徐仁甫.杜诗注解商榷续编竹坡诗话[M].成都:四川人民出版社,1986.

[16]〔唐〕李白著.李白诗全集[M].鲍方,校点.上海:上海古籍出版社,1996.

[17]〔宋〕周紫芝.竹坡诗话[M].北京:中华书局,1985.

[18]〔宋〕苏轼.苏东坡笔记[M].萧屏东,校注.长沙:湖南文艺出版社,1991.

[19]〔宋末元初〕张炎.词源[M].北京:中华书局,1991.