西方公共治理前沿理论的比较研究*

2018-03-14,

,

“所谓比较研究,则是将比较方法系统地运用于科学研究而形成的一种特定的研究活动和研究方式。”[1](P3)就本文而言,我们对西方公共治理前沿理论进行比较研究,是系统地研究西方公共治理前沿理论的关键一步。罗伯特·达尔(Robert A.Dahl)指出,“我们一直忽视公共行政比较研究。如果不对公共行政进行比较研究,那么宣称建立‘公共行政科学’显然就是空中楼阁。”[2]比较研究是必要的、有价值的。笔者通过对西方公共治理前沿理论的相互比较:(1)可以辨析彼此之间的关系,是相生还是相克?是互补还是替代?是对立还是统一?(2)可以发现理论的优劣势,有比较就有差异;(3)可以助力理论的本土化研究,通过理论的相互比较,我们可以找到其与我国本土的契合点,克服排斥点。比较研究的方法在学术活动中已经成为重要的研究方法,意义重大。费勒尔·海迪(Ferrel Heady)坦言:“我们已经进入了在行政研究中强调比较分析的新时代。”[3](P5)因此,不论是学术研究,还是实践需要,我们研究西方公共治理前沿理论,都必须进行比较研究。

一、西方公共治理前沿理论概述

1.新公共服务理论。

1989年,美国著名行政学者帕特里夏·英格拉姆(Patricia Ingraham)和戴维·罗森布鲁姆(David Bosenbloom)在TheNewPublicPersonnelandtheNewPublicService[4]一文中最早明确提出了“新公共服务”的概念,“新公共服务是关于公共行政在将公共服务、民主治理和公民参与置于中心地位的治理系统中所扮演角色的一系列思想和理论。”[5](P24)它既是一种理论也是一种治理模式,“作为一种治理模式为政府提供一个新的治理结构或框架”。[6]1999年,美国纽约大学保罗·C·莱特(Paul C.Light)在其TheNewPublicService一书中,概括了新公共服务的特征,并将新公共服务描述为21世纪政府公务员应具备的典型特征。2000年,罗伯特·B·登哈特(Robert B. Denhardt)和珍妮特·V·登哈特(Janet V. Denhardt)在《公共行政评论》上发表了TheNewPublicService:ServingRatherthanSteering一文,标志着新公共服务开始在西方公共行政学中占据主导地位。2003年,登哈特夫妇出版了TheNewPublicService:Serving,NotSteering一书,对新公共服务理论进行了全面、系统的论述,这是公共行政学界关于新公共服务理论的集大成之作。

2.网络(化)治理理论。

伊娃·索仑森(Eva Sorensen)在《民主理论与网络治理》(DemocraticTheoryandNetworkGovernance,2002)中指出,已经存在的社会治理模式和技术在过去30年间显著改变了,我们已从官僚式治理时代转向网络化治理时代。她创造性地界定了四种网络管理的方式,即自我构建式的不介入方式、故事叙述式的不介入方式、支持与促进式的介入方式和参与式的介入方式。美国学者斯蒂芬·戈德史密斯和威廉·D·埃格斯在《网络化治理——公共部门的新形态》(2008)中指出,“网络化治理的要义是:除按照传统的自上而下层级结构建立纵向的权力线以外,政府治理还必须依靠各种合作伙伴建立起横向的行动线……政府的工作不太依赖传统意义上的公共雇员,而是更多地依赖各种伙伴关系,协议和同盟所组成的网络来从事并完成公共事业。我们将这种发展称为‘网络化治理’。”[7](P1-6)

3.整体性治理理论。

整体性治理理论兴起于1997年,主要代表人物是佩里·希克斯(Perri 6)。他于1997年出版了《整体性政府》一书,认为政府治理主题应该由竞争性或分散性政府转变为协同政府或整体政府;1999年的《圆桌中的治理:整体性政府的策略》提出了建构整体政府的可行性策略,通过部门间的沟通实现行动的一致性;2002年的《迈向整体性治理》一书具有里程碑的意义,将“整体政府”改为“整体性治理”。“整体性治理就是政府机构组织间通过充分沟通与合作,达成有效协调与整合,彼此的政策目标连续一致,政策执行手段相互强化,达到合作无间的目标的治理行动”。[8]一种全新的治理模式诞生了,深化了整体性治理理论。希克斯认为,21世纪的政府应该克服政府各部门放任状态和部门行动的独立状态,应该采取整体性治理的方式,通过制度化落实政府部门的协调合作。由此可见,整体性治理理论大致经历了三个阶段:“整体性政府”概念的提出;“整体性政府”的理论应用于实践;“整体性政府”转变为“整体性治理”,整体性治理理论或模式的创立与完善。[9]

4.数字治理理论。

数字治理(Digital Governance)的理念最早是由美国南加州大学传播学院的曼纽尔·卡斯特(Manuel Castell)于1996年出版的《网络社会的崛起》一书中提出,1997年英国伦敦国王学院的佩里·希克斯(Perri 6)在《整体性治理:新的改革议程》一书中探讨了数字治理的必要性,并在1999年和2002年其专著中具体阐释了这一思想。2006年伦敦经济学院政府系的帕却克·邓利维(Patrick Dunleavy)在《数字时代的治理》一书中对数字治理的主要观点、可行性以及未来发展模式做出系统分析,并对多个发达国家的公共管理系统做出实证研究,进一步分析了数字治理的实践价值。“数字治理是指在政府与市民社会、政府与以企业为代表的经济社会的互动和政府内部的运行中运用信息技术,简化政府行政,简化公共事务的处理程序,并提高民主化程度的治理模式”。[10]

5.公共价值管理理论。

公共价值管理理论兴起于1995年,马克·穆尔(Mark H.Moore)出版了《创造公共价值:政府战略管理》一书,公共价值管理理论的核心理念是创造公共价值。穆尔认为,“价值来源于人的期望和感知,有不同种类的期望需要被满足,公共管理者应最关注公民通过代议制政府所表达的期望”。[11](P52)其后,穆尔分别出版了《公共价值:理论与实践》(2011)和《认知公共价值》(2013),三本书的出版标志着公共价值管理理论从创立到完善。穆尔讲到,“我只能通过自己的(或多或少的地带有个人习惯的)逻辑推理和经验的过滤去回答公共管理者面临的难题。但是我希望在自己的努力中,我已设法在这些问题上为学术界读者、公共管理实践者以及(或许最为重要的是)那些让公共管理者负起责任的人——我们的民众带来一些曙光。”[12](P10)

二、西方公共治理前沿理论的比较分析

“极为相似的事情,但在不同的历史环境中出现就引起完全不同的结果。如果把这些发展过程中的每一个都分别加以研究,然后再把它们加以比较,我们就会很容易地找到理解这种现象的钥匙”。[13](P131)我们对西方公共治理五大前沿理论进行比较分析,在同中寻异,在异中求同,在对比中发现本质。

1.产生背景。

新公共服务理论在21世纪初受到学者们的广泛关注,是因为这一时期的民主政治发展的推动,“9·11”事件的触发,新公共管理运动带来的问题凸显。美国“9·11”事件使登哈特夫妇看到了“救火队员”勇往直前的英雄品质,他们不畏牺牲去救助公民,是因为他们是公务员,基于此,登哈特夫妇开始倡导这些主题——公共服务的尊严与价值,民主、公民权和公共利益等价值观。网络(化)治理理论的兴起是由于全球化、后工业化进程使得社会日益高度复杂化、高度不确定性,需要一种新颖的治理模式应对这种复杂化。第三政府的发展和协同政府的推进使得治理主体增多,各大治理主体之间的联系日益紧密,他们之间的合作成为可能。整体性治理理论的产生是基于英国政府改革的需要,一是对竞争性政府的回应,打造现代化的整体政府;二是为解决“碎片化”问题。英国政府在“引进新的管理模式时转化成本难以克服……更大的缺陷在于引入竞争机制的同时,却忽视了部门之间的合作与协调,带来了碎片化的制度结构”。[14](P18)英国学者基于这种现实提出整体性治理理论。数字治理理论的产生除了新公共管理的衰微这一背景外,更重要的是数字时代的来临。“政府信息技术成了当代公共服务系统理性和现代化变革的中心,这不仅是因为信息技术在这些变革中发挥了重要的作用,还因为它占据了现代公共管理的中心位置。”[15](P7)政府信息技术的变革对现代官僚组织、政府组织结构、政府任务、政策变革等产生了重要影响,推动了数字时代的治理。公共价值管理理论的产生,是因为新公共管理在理论与实践上陷入困境;治理理论的兴起,特别是对网络(化)治理的继承;学术背景中呈现价值理性与工具理性的融合趋势,以及美国现实状况,是“对乔治·布什总统的争议、恐怖主义、‘9·11’事件、伊拉克和阿富汗战争、卡特里娜飓风、因特网的冲击以及经济衰退”[16](P8)等背景的回应。这些情形使得公共价值管理理论“逐渐成为近来西方公共行政学界探讨的热点,公共价值作为其核心的概念工具也已然成长为西方公共行政学的重要关键词”。[17]

通过对产生背景的比较分析,笔者发现,西方公共治理前沿理论的产生具有一些共同的背景:(1)社会转型背景,即全球化、后工业化,社会转型中的高度复杂化、高度不确定性的特征和风险社会的来临;(2)时代背景,即治理时代的到来;(3)现实背景,即政府改革需要;(4)技术背景,即信息技术的发展或数字化变革;(5)学术背景,即新公共管理理论的式微。这些共同的背景造就了西方公共治理前沿理论之间的一些共性,具有治理的特征,但是五大前沿理论仍有区别,从理论产生的背景来看,是因为五大前沿理论产生背景的重点不同,各有侧重。

2.理论基础。

新公共服务的理论来源于民主公民权、社区与公民社会理论、组织人本主义与新公共行政、后现代公共行政,它们分别为新公共服务理论输送了民主、公民权利、社区、公平、公共利益、公共服务等理念。网络(化)治理的理论来源于多中心治理理论、政策网络理论、协商民主理论、社会资本理论。从治理的角度看,协商民主特指“平等、自由的公民在公共协商过程中,提出各种相关理由,说服他人,在广泛考虑公共利益的基础上利用公开审议过程的理性指导协商,从而赋予立法和决议以政治合法性”。[18](P3)福山认为,“社会资本是一种有助于个体之间相互合作,可用事例说明的非正式规范。”[19]它们分别为网络(化)治理理论输送了多元主体、网络结构、协商、谈判、信任、合作等理念。曾凡军认为整体性治理的理论来源于“新涂尔干主义、组织社会学理论与信息技术论”。[20](P45)数字治理理论的理论来源于整体性治理理论与信息技术论。数字治理理论的主要代表人物邓力维最初就在研究并倡导整体性治理,从数字治理的核心观点,重新整合与以需求为基础的整体主义就能看出它的理论主要来源于整体性治理理论。数字治理在整体性治理基础上结合信息技术、网络时代而进行了创新,所以信息技术论为其输送了数字化的思想。马克·穆尔谈到《创造公共价值:政府战略管理》一书的来源时指出,“本书的写作是在与了解公共部门管理者的处境、目标和技术有关的学术文献基础上完成的,这些文献包括:政治学、经济学、组织理论、公共行政、行政法和商业管理。”[11](P5)公共价值管理理论作为以公共价值为基础的公共管理理论,它的理论基础也应当来自以上几个方面,特别是公共价值、组织理论与企业战略管理思想。

3.核心理念。

新公共服务理论的核心理念是民主、公民权和公共利益,该理论的代表人物登哈特夫妇主张民主第一,公民首位并以公共利益为目标。登哈特夫妇讲到,“我们必须把以公民对话协商和公共利益为基础的公共服务的概念置于我们工作的中心,并充分结合公民对话协商和公众利益。我们应该把民主放在第一位。”[21]关于公民权思想,登哈特夫妇认为,“一方面,作为公民,人们必须承担他们的居民区和社区发生的事情的个人责任。另一方面,政府工作人员必须乐意倾听公民的心声,并且把公民的需要和价值放在第一位。‘公民第一’的思想开始于顾客与公民的区别。”[22]网络(化)治理理论的核心理念是网络结构、环境适应、协调、整合、信任、合作共进。适应能力是高度复杂化和不确定环境对网络(化)治理提出的要求,网络中的个体共同处于一个大环境中,并随着环境变化而调整其行为,在适应性的学习活动中相互协调、协商谈判、整合目标。整体性治理理论的核心理念是强调公民需求、整合、紧密化、整体主义。以满足公民需求为主导的理念,“将个体的生活事件列为政府治理的优先考虑项目”。[23]整体性治理中的整合(层级、功能、公私部门的整合)是为解决“碎片化”问题,是指“通过为公众提供满足其需要的、无缝隙的公共服务,从而达到整体性治理的最高水平”。[24](P47)数字治理理论的核心理念是重新整合、以需要为基础的整体主义和数字化变革。重新整合是“与新公共管理的对立的回答”。[15](P227)公共价值管理理论的核心理念是创造公共价值、公众参与、网络(化)治理。穆尔明确提出,“公共部门管理工作的目的是创造公共价值,就像私人部门管理工作的目标是创造私人价值一样。”[25](P28)公共价值是在公众参与协商的基础上达成的,这种协商与服务提供机制需要采用网络(化)治理。正如格里·斯托克(Gerry Stoker)指出,“公共价值管理是一种适应网络治理的公共行政新范式,它把创造公共价值当作核心目标……网络化的协商与服务提供机制是公共价值管理的主要特征。”[26]

通过对核心理念的比较分析,笔者发现,五大理论的共性在于都具有治理的特点:(1)主体多元且地位平等;(2)环境是高度复杂化、高度不确定的;(3)治理结构网络化;(4)治理过程是上下互动;(5)治理方式是互动性的协商合作;(6)治理工具多样化,包括数字化技术、市场化工具、工商管理技术和社会化手段。但是五大理论也各具特色,各有侧重,新公共服务理论侧重治理理念,即服务性;网络(化)治理理论侧重治理结构,即网络状结构;整体性治理理论侧重治理方式,即整合或合作;数字治理理论侧重治理工具,即数字化手段;公共价值管理理论侧重治理使命,即创造公共价值。

4.人性假设。

不同的人性假设会沿着不同的逻辑结构创造出不同的理论体系,相应的管理和领导方式也是不同的。新公共服务理论认为,要改变公共行政现状,就要改变对人性的看法,特别是公务员,于是提出了道德人的人性假设。登哈特夫妇指出,“新公共服务关于动机和对待人的假定完全不同于老公共行政和新公共管理……新公共服务中处于核心地位的人类行为要素包括人的尊严,信任,归属感,关心他人,服务,以及基于共同理想和公共利益的公民意识”。[5](P164)基于这种人性假设,新公共服务理论提出重视人,而不只是重视生产力,强调尊重人,通过合作与共同领导来运作。网络(化)治理理论提出了复杂人的人性假设,由于社会高度复杂化、高度不确定性和主体的多元性,公共行动者不可能获得所有关于公共问题的信息和掌握所有能够利用的资源,行为者不可能做到绝对理性。行为者也有复杂的动机,既自利,也追求公共利益。整体性治理与数字治理理论提出了利益相关者的人性假设。“民众与政府不是对立和上下级关系,而是决策中的平等参与者。民众是所有利益相关者的一部分。”[27](P161)因此,基于利益相关者的人性假设,整体性治理与数字治理主张协调、整合,构建信任关系与责任体系。公共价值管理理论提出了公共人的人性假设,穆尔等认为,政府在社会中的角色应该是公共价值的潜在创造者、公共领域的塑造者;政府管理者的角色应该是去探寻公共价值,公共管理者所需的技能应该具备帮助政府去适应变动的物质和社会环境、需求及政治诉求的能力。[28](P3)基于公共人的人性假设,公共价值管理理论倡导治理者的使命是创造公共价值,解决公共问题,提供公共服务,实现公共利益。

通过对人性假设的比较分析,笔者发现,西方公共治理五大前沿理论的人性假设具有多样性的特征。有道德人、复杂人、利益相关者和公共人的人性假设,这种对人的动机与行为的假设的多样性表明我们分析行动者动机与行为的时候不能局限于某一个假设,更不能只谈理性经济人假设。不同的人性假设我们需要应用在不同的方面,例如在对待公务员素质与能力建设的方面,我们要采取道德人的人性假设,努力提高公务人员的思想与品德水平,重视精神建设;在网络的结构中,我们应当采取反思理性的复杂人的人性假设,我们要看到个体的局限性与复杂性,通过多主体合作来解决个体资源的局限,通过协商、谈判来解决个体的复杂性需求;在对待多元主体共同参与的问题上,我们要采取利益相关者的人性假设,协调各利益主体的关系,是合作共进的前提;在对待公共性问题方面,我们要采取公共人的人性假设,政府应当创造公共价值,公民应当参与到公共问题中来,共同实现公共利益。

5.政府角色。

新公共服务理论提出政府既不是掌舵者也不是划桨者,而是服务者,是仆人,而不是主人。登哈特夫妇指出,“公务员越来越重要的作用就在于帮助公民表达和实现他们的共同利益,而非试图在新的方向上控制或驾驭社会……他们将越来越多地扮演调解、协调甚至裁决的角色。”[29]因此,这种服务者的角色还包括了仲裁的内容。网络(化)治理理论认为政府是协调或仲裁者。网络体系中各大治理主体之间的关系复杂,在治理过程中容易产生冲突,需要政府调解;多元主体的合作,需要政府协调多方主体的行动。整体性治理和数字治理提出政府是整合者,希克斯认为,“整合是指通过建立共同的组织结构和共同的专业实践与行动来将以上想法付诸实际行动。”[24](P33)整体性治理是在分散化治理、竞争性治理和“碎片化”问题的背景下应运而生的,所以针对分散性、“碎片化”的问题,整体性治理首倡协调,打破组织之间的壁垒,消除分歧,在协调的基础上,政府从联盟体的整体出发,整合各大主体的行动,实现行动的统一性。因此,在各大主体的协同过程中,政府担当着重要的作用,即在行动上达成一致的整合者角色。公共价值管理理论认为政府是战略家。“政府的职责不再是简单地设计方法完成既定的任务,而是要帮助发现和定义什么是有价值去做的事,它的职责不再是仅仅保证连续性,而是要成为改变公共组织该干什么以及如何做的重要创新者”。[11](P20)政府要根据外部环境的变化及时作出回应,并根据公共价值来调整行为,政府是一个战略家。“在网络管理中 担当公共价值代言人的角色,促成公共价值的实现”。[30]

通过对政府角色的比较分析,笔者发现,在公共治理中,政府发挥着元治理的作用。政府不再发挥绝对的统治作用,也失去了强有力的掌舵作用,而是发挥着作为引导者、协调者、服务者、监督者的元治理作用。政府作为公民的代表性共同体,具有发现并解决公共问题、满足公民需求的责任。因此,在治理时代,政府需要敏锐地发现问题或公民需求,引导各大治理主体参与到治理活动中来,政府需要为多元的主体明确目标,指引方向。

6.治理目标。

新公共服务理论的目标是提供令公民满意的公共服务,追求公共利益。登哈特夫妇在论述时引用了弗雷德里克森的一句名言:“公共行政官员不仅要促进对自我利益的追求,而且还要不断地努力与民选的代表和公民一起去发现和明确地表达一种大众的利益或共同的利益并且要促使政府去追求那种利益。”[31]这种公共利益并非个人利益的简单相加,而是政府与公民、公民与公民之间沟通、对话和协商的结果。为确保政府因为自利而侵犯公共利益,新公共服务理论还倡导共同领导与政府责任。网络(化)治理的目标是提高治理效能并创造公共价值。“等级式政府管理的官僚制时代正面临着终结,取而代之的是一种完全不同的模式——网络化治理。在这种模式中,政府高级官员将他们的核心职责从管理人员和项目重新确定为协调各种资源以创造公共价值。”[7](P21)整体性治理与数字治理的目标是更加有效地处理公众所关注的问题并满足公民需求,希克斯将整体性治理的目标分为政策、顾客、组织、机构四个层面。公共价值管理理论认为公共管理者的目标就是创造公共价值。“公共部门管理工作的目的是创造公共价值,就像私人部门管理工作的目标是创造私人价值一样。”[11](P28)公共价值管理的核心目标,斯托克认为是“有效处理公众最关注的问题,实现公共价值,从服务递送向系统维持扩展”。[26]

通过对治理目标的比较分析,笔者发现,西方公共治理前沿理论突破了传统的公共管理理论追求目标单一化、非此即彼的局面。传统公共行政理论追求效率目标、新公共行政理论追求公平目标、新公共管理理论追求绩效目标,而西方公共治理前沿理论既追求具有管理主义倾向的如效率、绩效目标,也追求具有宪政主义倾向的如社会公平、公共利益和公共价值目标。从治理目标角度看,西方公共治理前沿理论实现了管理主义与宪政主义的兼顾与平衡。

7.组织结构。

登哈特夫妇指出,“当今的社会可以被描述为:(1)高度的骚动,即很容易突然发生急剧的转变;(2)高度的相互依赖,即需要多部门之间的合作;(3)十分需要解决我们所面临的问题的创造性和富于想象力的方案。在这些条件下,公共组织需要比过去具有更大的适应性和灵活性。”[32](P101)基于此,新公共服务理论提倡合作性组织结构,它们在内部和外部都共同享有领导权。网络(化)治理理论和公共价值管理理论提出网络状的组织结构,这种结构的特点是行动主体地位平等、相互依赖、合作共进。正如瓦尔特(Walter)指出,“(1)网络是由各种各样的行动者构成的,每个行动者都有自己的目标,且在地位上是平等的;(2)网络之所以存在是因为行动者之间的相互依赖;(3)网络行动者采取合作的策略活动来实现自己的目标。”[33](P30-31)整体性组织结构的具体表现形态有政府组织间的跨部门横向合作,组织层级间的纵向合作,政府组织过程特别是决策、执行,供给公共服务过程中的合作、公私部门之间的伙伴合作等,总之,它的统一表现形态是联盟体或共同体。这种组织结构“是在不消除组织边界本身的条件下跨过组织边界进行协同活动的联合工作。”[34]它能够促进不同利益主体的合作,为公民提供无缝隙的或一次性的公共服务。数字治理理论所提倡或依赖的组织结构不仅具有整体性组织结构特征,更突出的特点是借助信息技术的虚拟组织结构,依靠信息技术在整体性组织结构的基础上紧密化各方的联系,在虚拟空间搭建联盟体。

通过对组织结构的比较分析,笔者发现,西方公共治理五大前沿理论的组织结构具有一些共同的特点,即彼此联系、相互依赖、共享资源、合作共进、共同领导、整体行动,它们共同趋向于网络状的组织结构。具有这些特征的组织结构是全球化、后工业化、治理时代的要求,社会的高度复杂性、不确定性和多元主体的高度相互依赖性需要灵活的、适应的、动态的组织结构,它就是网络状组织。

8.价值取向。

在价值取向上,登哈特夫妇认为,“在民主社会里,当我们思考治理制度时,对民主价值观的关注应该是极为重要的。效率和生产力等价值观不应丧失,而应被置于民主、社区和公民利益这一广泛的框架体系当中。”[29]所以,新公共服务理论的价值取向是以价值理性为主,工具理性为辅,体现出价值理性与工具理性的结合。治理的有效性是网络(化)治理缘起的动因,传统公共行政理论和新公共管理理论所指导的公共管理改革陷入困境,弊端日益显露,需要一种适应新时代的有效的治理工具,它本质上是作为一种新颖的、有效的治理工具或模式而存在,属于工具理性谱系。网络(化)治理中所蕴含的民主、平等、自由、公平、参与等价值表明它还有着价值理性的倾向,在网络结构中,多元主体共同参与治理、地位平等、共享资源、自由行动,对价值理性的重视,表明网络(化)治理理论实现了工具理性与价值理性的兼顾。整体性治理和数字治理理论的价值取向既有价值理性的基因,也有工具理性的元素,体现出对价值理性与工具理性的整合。整体性治理和数字治理理论的核心观念是协调与整合,追求的目标是政府更加效率地为公众提供优质的公共服务,满足公民需求,它其实是针对新公共管理理论中公共服务碎片化问题的回应,总体而言,它是属于工具理性谱系。但是,任何一种理论都是“站在前人的肩膀上”发展起来的,整体性治理理论也是如此,它既有反思新公共管理理论对价值理性的忽视,也有借鉴新公共行政理论所倡导的价值理性的合理内容,它们的价值取向并非纯粹的工具理性,而是包含了许多价值理性的元素。公共价值管理理论的价值取向属于价值理性谱系,以价值理性为主,工具理性为辅,体现出对价值理性与工具理性的融合特点。公共价值管理理论关注公众的集体偏好、需求,提倡公民参与治理,创造公共价值,其人性假设是公共人,注重治理的公共性,很明显,公共价值管理理论属于价值理性谱系。另外,公共价值管理理论在处理民主与效率的关系具有一定的创新性,避免了传统公共行政学理论将钟摆摆向一侧(效率),而忽视另一侧(公平)的局面,而是将效率与民主融合起来,建立伙伴关系,将民主或公平贯穿到管理效率、技术效率中。所以,公共价值管理理论并没有抛弃工具理性,而是将价值理性与工具理性融合在一起。

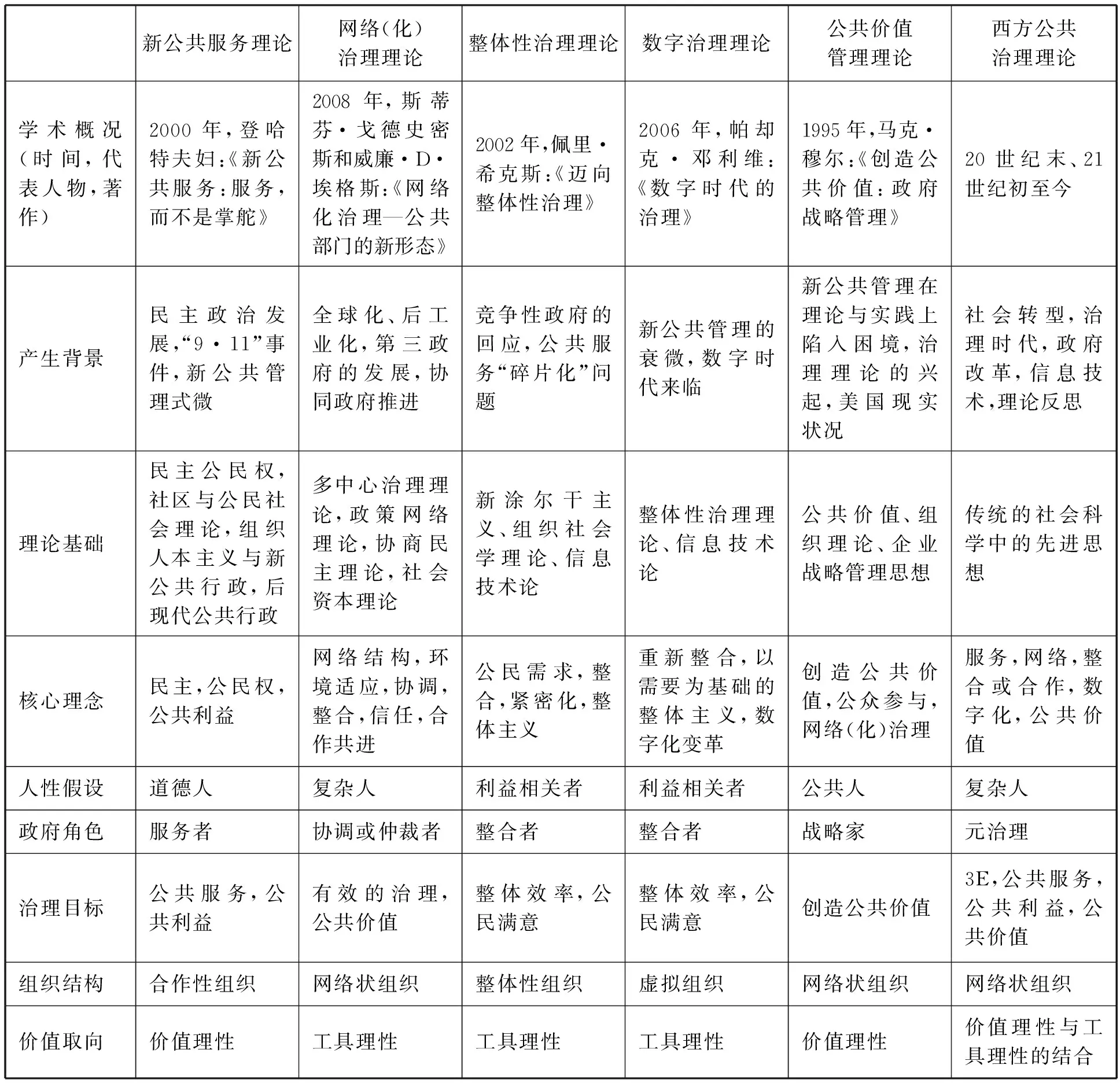

综上所述,西方公共治理前沿理论的相互比较既区分了差别、也找到了共性,它们在产生背景、理论基础、核心理念、人性假设、政府角色、治理目标、组织结构、价值取向等方面的区别彰显出理论的身份特征,区别于其他理论;它们之间的共性突出了西方公共治理的典型特征(见表1)。笔者通过比较分析发现,一个前沿性、可持续性的理论需要具备四大要素:(1)工具理性与价值理性的融合是趋势。笔者从“钟摆”运动的视角考察从传统公共行政理论到新公共服务理论发现,摆动的幅度逐渐变小,这说明公共管理学理论中并非只有工具理性或只有价值理性,而是二者兼备,工具理性与价值理性的融合度增强,只偏重某一种理性已经过时,一种前沿的、可持续发展的理论必须兼顾并融合工具理性与价值理性。(2)关注现实问题是理论创新的基础。这几个理论在其特点的时代背景下产生了较大影响,对政府改革起到了巨大作用,原因之一就在于它们对现实问题的关注并构建理论解决现实问题,这使得每个理论都具有自身独特的创新力,保证某一理论的前沿和可持续发展的基础或前提是要关注现实问题。(3)适应时代背景、社会形态变迁是理论保持可持续而不衰落的关键。要保证某一理论一直处于前沿或可持续发展,必须要关注外部环境,随着时代背景、社会形态变迁而作出自我调整,进行革新。(4)新理论既要继承与借鉴,也要批判与修正。公共行政学中的理论发展是一脉相承的,而不是中断的,旧理论并非完全失效,它其中的合理成分仍然有助于我们的实践。所以新理论需要借鉴旧理论的合理成分,有继承、有借鉴,对待旧理论不合理的部分,我们在构建新理论过程中要加以批判并修正,得以创新。

表1 西方公共治理前沿理论的比较

资料来源:笔者自制。

三、西方公共治理前沿理论比较研究的启示

我们通过研究发现,治理时代具有一些新的特征,治理的核心理念多样化,服务、网络、合作、大数据、公共价值成为治理时代的主题;治理目标的多元化,3E、公共服务、公共利益、公共价值成为治理追求的目标;组织结构的网络状,平台型、互动型、依赖型、合作型成为基本结构;治理方式的非竞争性,信任、协调、整合、合作成为趋势。面对这些新特征,我们借鉴西方公共治理前沿理论时,应当具有本土化思维,从比较研究中启示我国的公共治理。

1.组织结构:打造网络状治理结构。

社会形态的转变必然引起社会结构的变迁,对于我国而言,全球化、工业化、后工业化、城镇化、信息化、产业化等同步进行,社会结构也在发生巨大的变化,社会治理方案也必须重构以应对时代变迁的挑战。笔者通过对西方公共治理前沿理论在组织结构方面的比较研究发现,网络状结构成为趋势,是新型社会治理赖以依靠的治理结构。网络是非常重要的,奥图勒(1997)将它的重要性归结为:“第一,公共行政中的许多问题需要跨机构之间的合作;第二,处理宏观的或复杂的问题可能需要网络结构来执行;第三,政治性压力使得网络可能是实现政策目标所需要的;第四,必须付出努力使各种联系制度化;第五,跨部门和不同层次管理的需要。”[35]因此,对于我国而言,在社会转型的同时逐步打造网络状的治理结构是新型社会治理方案重构的基础,发挥政府、社会组织、公民等各大公共主体的作用,构建协同并进、合作共赢的网络状治理结构。

2.政府角色:引导型政府,发挥政府的元治理作用。

网络状治理结构的打造需要政府发挥重要作用,在网络结构中,政府角色也必然发生变化。笔者通过对西方公共治理前沿理论的政府角色比较研究发现,政府扮演着服务者、协调或仲裁者、整合者、战略家等角色,一言以蔽之,就是发挥着元治理的作用。对于政府角色的新转型,我国社会治理应当关注到。笔者认为,政府元治理的作用应当是扮演引导者的角色。我国政府在历史上一直发挥着主导作用,如果现在立马发挥元治理作用是不现实的。因此,我国政府在治理中应当引导其他主体参与进来,并引导其他治理主体关注到准确的治理问题、公民需要和公共服务。

3.治理方式:灵活应用战略管理、合作治理、大数据技术。

我国政府在治理体系中发挥着元治理作用,主要扮演引导者,这就需要创新社会治理方式,由传统的政府单一管理模式,转变到现代的多元共同治理模式中,治理方式必然具备治理时代的特征。首先,政府的引导作用依赖其顶层设计、问题导向,这就需要公共治理参与战略管理的方式,着眼于外部环境的变化,关注长远目标,具备战略思维。其次,政府与其他治理主体在互动中,应当采取合作的治理方式,从协调、整合到合作,发挥各自的长处,实现效用最大化。再次,信息技术的引入,对于现代化治理来说是事半功倍的,大数据技术在数据获取、数据分析、信息共享等方面具有一定优势,能分析、处理问题,指导行动者的方向。

4.治理目标:创造公共价值。

公共价值自1995年被马克·穆尔提出就受到公共管理学界的广泛关注,公共价值包括多方面:服务的产出、公众的满意度、结果、持续性、诚信、合法性等。对于日益多元化的社会而言,单一的标准难以衡量治理效果,公共价值恰好顺应了社会多元性的特点。对于环境日益复杂化的趋势,公共部门的治理不能再唯官僚化、内部化、规则化,应当关注外部环境、组织生态等,公共价值的创造正是公共管理者结合外部环境与组织目标的结果,公共价值也并非一成不变的,它是根据组织外部环境与内部生态而定的。因此,公共价值将成为治理时代所追求的目标,当然,对于我国而言,创造公共价值也将是我国治理主体的使命和所关注的目标。

5.价值取向:整合工具理性与价值理性。

笔者通过对西方公共治理前沿理论的相互比较发现,创新性、前沿性、可持续发展的公共治理理论具有工具理性与价值理性相融合的趋势,只偏重某一种理性(工具或价值理性)的理论最终是被历史淘汰的。因此,在构建中国特色的公共治理理论的时候,应当整合工具理性与价值理性。这就要求,我国公共治理理论应当处理好公平与效率的关系,在核心理念上是趋向公平因素,在具体操作上是趋向效率因素,以价值理性为指导,提出可操作化的治理方案;在治理目标上追求公平因素,在治理方式上体现效率因素,以公共价值为目标,利用多种工具创造公共价值。因此,整合工具理性与价值理性,我们需要正确对待效率与公平关系,要在公平的基础上,实现效率最大化。

[1] 张小劲,景跃进.比较政治学导论[M].北京:中国人民大学出版社,2001.

[2] Robert A.Dahl.The Science of Public Administration:Three Problems[J].Public Administration Review,1947,7(1).

[3] [美]费勒尔·海迪.比较公共行政(第六版)[M].刘俊生译.北京:中国人民大学出版社,2010.

[4] Patricia Wallace Ingraham,David H.Rosenbloom.The New Public Personnel and the New Public Service[J].Public Administration Review,Vol.49,No.2,1989.

[5] Robert B.Denhardt,Janet V.Denhardt.The New Public Service: Serving, Not Steering[M].New York:M.E. Sharpe,2003.

[6] 韩兆柱,翟文康.“新公共服务”研究综述[J].燕山大学学报(哲学社会科学版),2017,18(2).

[7] [美]斯蒂芬·戈德史密斯,威廉·D·埃格斯.网络化治理:公共部门的新形态[M].周志忍译.北京:北京大学出版社,2008.

[8] 叶璇.整体性治理国内外研究综述[J].当代经济,2012,(6).

[9] 韩兆柱,张丹丹.整体性治理理论研究——历程、现状及发展趋势[J].燕山大学学报(哲学社会科学版),2017,18(1).

[10] 徐晓琳,徐勇.数字治理对城市政府善治的影响研究[J].公共管理学报,2006,3(1).

[11] 马克·穆尔.创造公共价值:政府战略管理[M].北京:清华大学出版社,2003.

[12] Mark H.Moore.Recognizing Public Value[M].London:Harvard University Press,2013.

[13] 马克思恩格斯全集[M].第19卷.北京:人民出版社,1963.

[14] Sylvia Horton,David Farnham.Public Administration in Britain[M].London:Macmillan Press LTD,1999.

[15] Patrick Dunleavy,Helen Margetts,Simon Bastow,Jane Tinkler.Digital Era Governance: IT Corporations, the State, and E-Government[M].London:Oxford University Press,2006.

[16] Rosemary O’Leary,David M.Van Slyke,Soonhee Kim.The Future of Public Administration Around the World:The Minnowbrook Perspective[M].Washington,DC:Georgetown University Press,2010.

[17] Iestyn Williams,Heather Shearer.Appraising Public Value:Past,Present and Futures[J].Pbulic Administration,2011,89(4).

[18] 陈家刚.协商民主:协商民主引论[M].上海:上海三联书店,2004.

[19] [美]弗朗西斯·福山.社会资本、公民社会与发展[J].马克思主义与现实,2003,(2).

[20] 曾凡军.基于整体性治理的政府组织协调机制研究[M].武汉:武汉大学出版社,2013.

[21] Robert B. Denhardt,Janet V. Denhardt.The New Public Service:Putting Democracy First[J].National Civil Review,2001,90(4).

[22] Robert B. Denhardt,Janet V. Denhardt.The New Public Service:An Approach to Reform[J]. International Review of Public Administration,2003,8(1).

[23] 彭锦鹏.全观型治理:理论与制度化策略[J].政治科学论丛(台湾),2005,(23).

[24] Perri 6,Diana Leat,Kimberly Seltzer and Gerry Stoker.Towards Holistic Governance:the New Reform Agenda[M].New York:Palgrave, 2002.

[25] Mark H.Moore.Creating Public Value: Strategic Management in Government[M]. Cambridge,Massachusetts:Harvard University Press,1995.

[26] Gerry Stoker.Public Value Management:A New Narrative for Networked Governance?[J].American Review of Public Administration,2006,36(1).

[27] 董礼胜.西方公共行政学理论评析[M].北京:社会科学文献出版社,2015.

[28] John Benington,Mark H.Moore.Public Value Theory and Practice[M].New York:Palgrave Macmillan,2011.

[29] Robert B.Denhardt,Janet V.Denhardt.The New Public Service:Serving Rather Than Steering[J].Public Administration Review,2000,60(6).

[30] John Alford,Owen Hughes.Public Value Pragmatism as the Next Phase of Public Management[J].American Review of Public Administration,2008,38(2).

[31] Frederickson H.George.Toward a Theory of the Public for Public Administration[J].Administration and Society,1991,22(4).

[32] 珍妮特·V·登哈特,罗伯特·B·登哈特.新公共服务:服务,而不是掌舵[M].丁煌译.北京:中国人民大学出版社,2010.

[33] Walter J.M.Kickert,Erik-Hans Klijn,Joop F.M.Koppenjan.Managing Complex Networks:Strategies for the Public Sector[M].New York: Sage Publications,1997.

[34] Tom Ling.Delivering Joined-up Government in the UK Dimensions,Issues and Problems[J].Public Administration,2002,(4).

[35] O’Toole Jr,Laurence J.Treating Networks Seriously:Practical and Research-Based Agendas in Public Administration[J].Public Administration Review,1997,57(1).