清代前期的中铎与禁教中天主教的延续

2018-03-13冯尔康

冯尔康

(南开大学 中国社会史研究中心,天津 300350)

笔者在《乾隆四十九年陕西招引西洋传教士案述略》*《社会科学战线》2015年第1期。文中提出雍正乾隆时期禁教情形下中国天主教的再生能力问题:“多年的禁教,可是却出现一些中国神职人员和新生教徒,中国天主教业已有了再生能力,笔者与有的学者一样观察及此,需要深入探讨,这里只是将问题提出来。”本文可以视为与此命题有关之作,重点考察中国人神父(中铎*铎,中国古代府州县的教官(教授、教谕、训导),谓为教铎,执持铎铃(铛),传道受业解惑;将中国神父称作中铎,与教官意思相同——中国土著传教士。)是怎样产生的?人员状况如何?在教会发展延续中有何种作用?亦是对中国神职人员与天主教在华再生能力关系问题的一种基础性研究。

天主教神职有多种类别,本文关注的是中国人神父,兼及修士,其他职员如传道员、教区会长、管堂、司事等不在论述之列。不过,由于康熙中期以前中铎极少,有的传道员在特殊情形下代替神父为成人施行洗礼,更不必说为婴幼儿施洗,凡此类情形,酌量纳入讨论范围。本文时间限定在清代顺康雍乾嘉五朝,主要是康雍乾时期,故题目标识为“清代前期”,间或述及明末天主教信徒的活动,是为明了清代天主教的发展线索。

一、清代前期中铎(含修士)概况

讲述清代天主教传播史,无疑西洋传教士是主角,中国神父怎么样,似乎无关宏旨,其实中铎的作用不可忽视,这么说,是以中铎的存在及其活动状况为依据的。制作中铎表,以了解清代前期中国神父的基本情况。

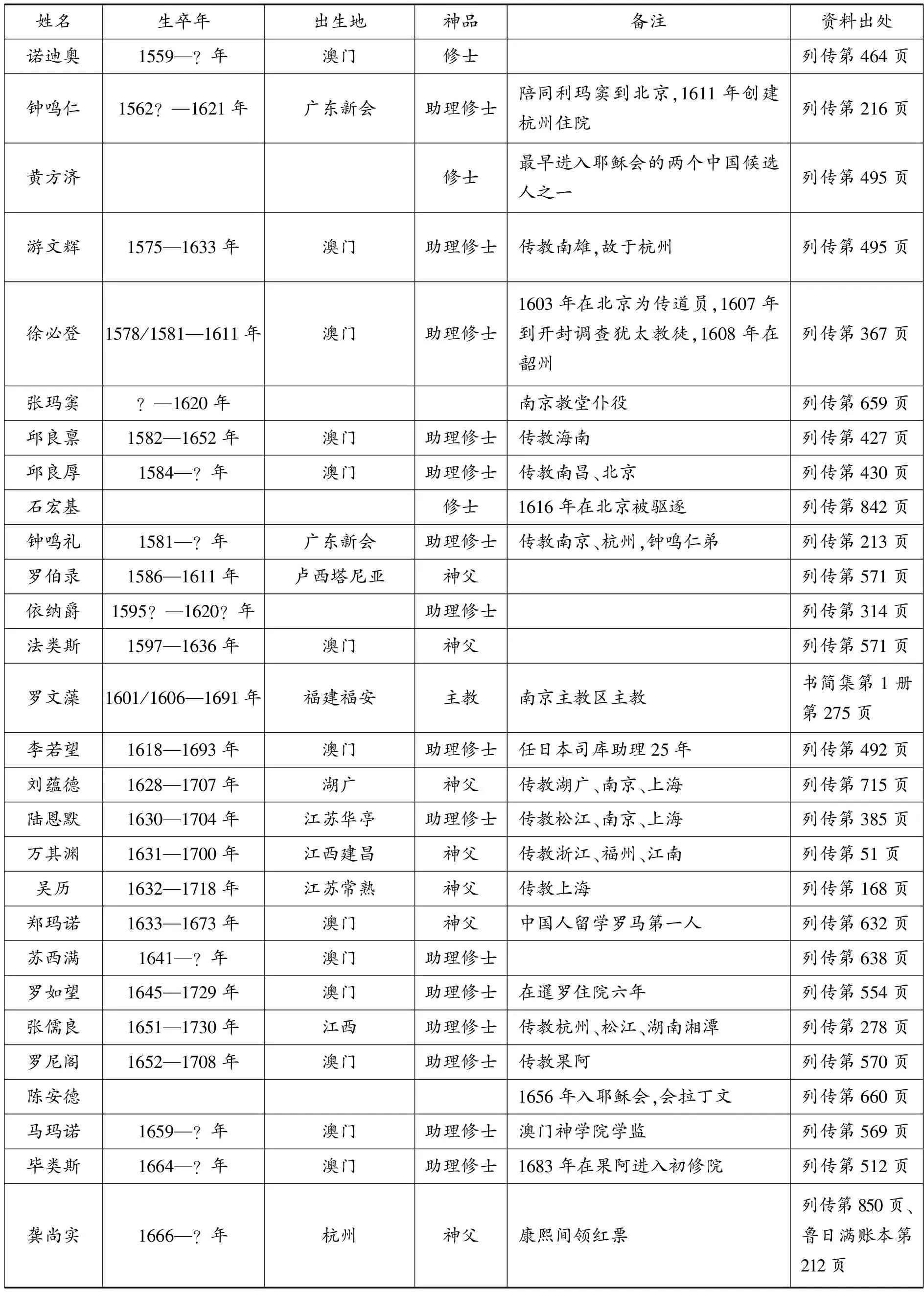

明末至清代顺治、康熙、雍正、乾隆、嘉庆年间中铎(含修士)表

说明:1.资料出自:[法]荣振华著、耿昇译:《在华耶稣会士列传及书目补编》,中华书局1995年版,标注“列传”;[法]杜赫德编,郑德弟、朱静译:《耶稣会士中国书简集:中国回忆录》,大象出版社2001—2005年版,标注“书简集”;中国第一历史档案馆编:《清中前期西洋天主教在华传教活动档案史料》,中华书局2003年版,标注“档案”;吴旻、韩琦编校:《欧洲所藏雍正乾隆朝天主教文献汇编》,上海人民出版社2008年版,标注“吴旻书”;朱静编译:《洋教士看中国朝廷》,上海人民出版社1995年版,标注“看中国”;[比]高华士著、赵殿红译、刘益民审校:《清初耶稣会士鲁日满:常熟账本及灵修笔记研究》,大象出版社2007年版,标注“鲁日满账本”;[意]马国贤著、李天纲译:《清廷十三年:马国贤在华回忆录》,上海古籍出版社2004年版,标注“清廷十三年”;[法]樊国梁编:《燕京开教略》,1905年救世堂版。2.列表次第,基本上依据人物的生卒年;不知生卒年而有活动年代,斟酌列入确知者之间;生卒年不详者置于表末。表中“康熙间”“康雍间”“乾隆间”,系指活动时间,非为生卒年。3.著录人物神职,主要是神父;凡领取欧洲教会津贴者即视为神父,间有无神父名目而实际从事传教事业者亦列入;修士、助理修士皆在收入范围;《在华耶稣会士列传及书目补编》对有的人中铎身份存疑,本表斟酌收入。4.备注,说明中铎任职的条件与状况。

制作中铎表过程中有几点深刻印象:

其二,中铎由广东沿海向中国内地发展。上表可知,中铎最早出现在澳门、广东地区,而后向内地发展,东到福建、浙江、江苏、安徽、山东、奉天,北至江西、湖南、湖北、直隶、北京、山西,以及西北的陕西、甘肃,西南的四川、贵州。中铎相继产生,乃是形势所必然。葡萄牙人占据的中国澳门,一度是东方天主教的传教重地,西洋传教士由此出发到中国内地传教,澳门的中国人及邻近澳门的广东香山、新会、南海人中次第产生神职人员。洋教士到中国内地,尤其是北京、南京,而在南京得到较为迅速的发展。福建地区的传教活动也开展得较早,洋教士从海上过来,较为方便。

其三,中铎集中产生在广东、江苏、北京三个地区。澳门和广东人数最多,其次是江苏,再次是北京和直隶地区,值得注意的是陕西,神职人员多,特别是留学西欧、会西文者多。甘肃、贵州的中铎凤毛麟角,其出现乃因各自受邻省陕西、山西、四川影响之故。

其四,有的天主教笃信者,并非神父,其为教会所做之事,发挥的能量、作用甚至在中铎之上,教会亦给予津贴鼓励。比如陕西西安杜兴智,在乾隆四十九年(1784年)陕西接引西洋传教士大案中的官员提及:“西安人杜兴智系接引西洋人来陕西窝顿传教、往来通信、并得受西洋人银两”。*中国第一历史档案馆编:《清中前期西洋天主教在华传教活动档案史料》第2册,中华书局2003年版,第778页。此类人,虽无神父名分,但在讲到中铎传教作用时,应将他们包括在内。

其五,培训中铎问题。上表中,马国贤开设中国学院,殷若望、顾若望,刘必约、刘西满、曾贵、赵安德都曾同时在意大利学习神学,以及费若瑟、苏若翰、罗马诺三名澳门人均于“1753年(乾隆十八年)在马尼拉学习哲学”。这种同年、同地、学习同样内容,不由令人想到这是教会有意识、有计划地培养中国神职人员。

二、中国教徒接受神职教育与任职神父

洋教士要把天主教输进中国,深知靠自身的力量难于生根延续,为此下力气培养中国神职人员,在中国开办初修院,或资送中国人往澳门、中国周边国家神学院校学习神学与西方文化,在意大利开设中国学院;中国教徒中的执着者,在洋教士帮助下进入各类教会学校,学习神学,成为修士、神父,有的做洋教士的助手,有的能够独当一面,开展传教活动。

(一)洋教士意识到中铎作用——从指导助手到有计划地培养神父

几名澳门中国人同时求学马尼拉,是不是偶然现象?斯时已是18世纪中叶,让我们先看看明朝末年天主教传入中国早期的情形。

早期培养的中国教徒,是被当作多面助手,由利玛窦(Matteo Ricc,1552—1610年)对钟鸣仁的指导可知。利玛窦于1583年到广东肇庆,1589年到韶州,随后建立教堂,列传提及钟鸣仁和黄方济于此年进入初修会,不一定确切。1591年利玛窦建立韶州初修院,成为他们的初修师,教授学员学习拉丁文。利玛窦于1595年前往南京、南昌,并在南昌建立教堂。1598年,利玛窦去北京,钟鸣仁从行,“陪同利玛窦前往北京”。利玛窦1599年在南京建教堂,1601年停留北京,直至1610年去世,钟鸣仁于1604—1608年随从在北京。*[法]荣振华著、耿昇译:《在华耶稣会士列传及书目补编》,中华书局1995年版,第316—317、495、746、464页。游文辉于1603年在南京任传道员,学习了拉丁语,1605年进入初修院,1610年在北京“协助处于垂危状态的利玛窦”,1613年往南雄任传道员。*[法]荣振华著、耿昇译:《在华耶稣会士列传及书目补编》,中华书局1995年版,第316—317、495、746、464页。从钟鸣仁、游文辉与利玛窦的行踪可知,他们先是作为利玛窦传教、社交、生活诸方面的助手,同时被培养为天主教的神职人员。

随着传教事业的开展,洋教士深切认识到,即使自己再刻苦地努力传教,没有中国同道的配合,事业也难于发展。马国贤提及在中国传教的感受:“我很清楚这个辽阔的国度是多么地缺乏人手,而欧洲又不能提供。从1580年到1724年,欧洲送到这里来的传教士数量不足500人。我还知道,无论欧洲传教士是多么多,多么热情,但因为语言上难以克服的障碍,不能产生令人满意的结果……我坚定地相信在天主的教会里,应该责无旁贷地建立一个宗教团体,专门的目的就是使本地人有能力来行施传教使命。”*《清廷十三年:马国贤在华回忆录》,第83页。他深知大力培养中国本土神父的必要,而且心情迫切,并有着组织专门培训中国人教团的设想,后来在意大利那不勒斯开办了中国学院,培训传教士。另有一位耶稣会士在1754年(乾隆十九年)9月14日发自澳门的书信中写道:传教士们为了传教,被迫穿着中国流行的服装,“在仿效中国人的举止、风度、步态以及所有中国人的特征方面颇具才能”,尽管如此也容易被中国人看出来,当作异类,不接受他们的传教,认识到“尽其所能地培养当地的教士”。值得注意的是他说“尽其所能”,不是一般性的去做,而是尽力而为。怎样培养呢?“年幼时就培养他们,教他们学习拉丁语,并逐渐地教他们一些教会神职方面的知识。当这些人达到一定的年龄时,传教士们就让他们充当讲授教理者,并在他们年届四十之前对其进行考验,若有在年届四十时始终经得起考验者,则任命他们为教士。”*《耶稣会士中国书简集:中国回忆录》第5卷,第18页。就是从幼童开始培训,教授拉丁语和神职方面的知识,使他们成为讲授教理者(传道员),经过多年的考察,到40岁之前,仍然表现出宗教虔诚的人,就可以任命为神父。这是西方传教士培养中国神父的过程,到马尼拉培训,无疑是教会培养中国神父的一个途径。

天主教传教需要中铎的原因,可归纳为三个方面:洋教士很难在中国立足,因为外国人的容貌很容易被民众、官方发现,进而被驱逐;洋教士也不容易取得中国人信任,而中铎的中国文化基因、语言、习俗、行为作风容易接近民众与取得信众;洋教士人少,与中国众多的人口不成比例,更需要中铎充实人力。

(二)培训中国神父的途径

天主教采取多种渠道和方法培养中国神父,即在中国内地建立初修院,派遣年轻信徒前往澳门、暹罗、马尼拉的初修院、神学院学习,远赴西欧意大利、法国、葡萄牙等地区神学院研习神学,在意大利设立中国学院等,使学员全面提高宗教素养和吸取西欧文明,以利于传教事业的发展。

上文中铎表中的神职人员,大多有在初修院接受教育的经历。如钟鸣仁、黄方济进入韶州初修院,邱良禀亦于1605年进入该院;姚若翰、周若瑟、新张、刘蕴德、苏多玛斯、皮埃尔·陈在北京初修院就学;钟鸣礼则在南京初修院完成学业,管马尔、孙觉人、沈东行、陈多禄、陆恩默可能也是进的这一修院;万其渊学习于杭州初修院;贾迪我、吕若瑟、程儒良、罗如望、周若瑟、崔保禄、苏多玛斯、蓬仁伍、罗伯录、陈圣修、彭若翰、罗秉中,均有就学初修院的经历。在澳门初修院上学的神职人员甚多,如诺若望、罗明坚、费若瑟、苏若瑟、罗类斯、李若望、艾若望、陈方济、马玛诺、罗马诺、苏若翰、苏西满、杨方济、何天章、江纳爵等人。毕类斯、罗尼阁进的是果阿初修院。朱行义就学于暹罗,传教士说“巴黎外方传教会在暹罗王国的首都设有一个神学院。一些中国孩子就是被人送到此接受教育,并被培养成为福音的使者。”*《耶稣会士中国书简集:中国回忆录》第5卷,第18页。看来暹罗神学院有不少中国学生,朱行义只是其中一员,前述已经成为神父而在暹罗培养的中铎也是一位。陕西临潼人刘志虞(刘多明我),父兄俱习天主教,于乾隆二十七年(1761年)前往澳门,跟随西洋人巴拉抵诺习教多年,并于乾隆四十二年(1777年)回到西安传教。*《清中前期西洋天主教在华传教活动档案史料》第2册,第569—570页。至于费若瑟、罗玛诺、苏若翰赴菲律宾马尼拉学习,前已述及。

初修院,教区之初级修院,进入者为修生,有些人初修院毕业后,可进入神学院深造。李玛窦于1733年进入澳门初修院,1737年升入澳门学院学习伦理神学。*[法]荣振华著、耿昇译:《在华耶稣会士列传及书目补编》,中华书局1995年版,第316—317、495、746、464页。诺迪奥1583年进入初修院,1588年为神学院修士。*[法]荣振华著、耿昇译:《在华耶稣会士列传及书目补编》,中华书局1995年版,第316—317、495、746、464页。神学学历的提升,使一部分初修士向成为神父前进了一步。

更有一些人在西洋教士引领下远赴意大利、法国、葡萄牙学习神学。早在17世纪中叶郑玛诺就前往意大利求学,他于1633年出生于澳门,被法国传教士罗历山(亚历山德罗、亚历山大·罗德、陆德,Alexanare de Rhodes)神父看作是可以培养的少年,于1645年率领他及另一位越南人前往罗马,约在1650年郑玛诺进入罗马耶稣会圣安德肋学院,完成中学学业后,于1651年进入初修院,又进罗马公学学习逻辑学、物理化学,1660年攻读神学,1664年领受神父神品,1666年受葡萄牙国王接见后汇同14名传教士离开里斯本东行,于1668年回到澳门,在大三巴神学院温习中文,1671年(康熙十年)随同闵明我(Claudio Filippo Grimaldi,1638—1712年)进入北京。郑玛诺被今人视为“中国留学西方第一人”。*《在华耶稣会士列传及书目补编》,第632页;维基百科、知网、百度等网罗历山传。《在华耶稣会士列传及书目补编》谓其生年1653年,又云1651年入初修院,可见生年不确,也可能是印刷错误。郑玛诺之外,前往意大利求学的还有樊守义、殷若望、顾若望、路西奥、刘西满、刘必约、曾贵、赵安德,蔡伯多禄(蔡鸣皋、蔡如祥)也可能是留学者。樊守义(范类斯,1682—1753年),生于山西平阳府绛州,是传教士艾勋爵(艾若瑟,AnToniv Francesco Giuseppe Provana,1662—1720年)的仆人,艾勋爵于1707年10月奉康熙皇帝之命赴罗马教廷,樊守义陪同前往,1709年到达罗马, 1719年进入罗马初修院,领受神父神品。1720年樊守义与艾勋爵航海东来,艾勋爵途中患病去世,樊守义将其遗体运至广州。康熙帝在热河召见樊守义,听取他报告罗马教廷的一些信息。*韩琦、吴旻校注:《熙朝崇正集 熙朝定案(外三种)》,中华书局2006年版,第224、368、373页;《耶稣会士中国书简集:中国回忆录》第1卷,第233页;《在华耶稣会士列传及书目补编》,第208—209、524页。樊守义于康熙六十年(1721年)著《身见录》,时无刻本,稿本存于梵蒂冈图书馆,王重民发现,阎宗临著《中西交通史》收入,广西师范大学出版社2007年版。马国贤在北京和古北口地区建立教堂,在1714年于古北口将一名男童带在身边培养,1719年夏天的3天里,为54人施洗,并将殷若望等三人带在身边,后来又收留从江南来的尤路西奥。他在热河、北京畅春园开办规模很小的学校,教授几个孩子神学知识,并有一位成年教徒教他们中国文化。1723年11月,马国贤带着4个学生和他们的中文老师离开北京,经广州于1724年1月乘坐东印度公司轮船赴英国,于1724年9月到达伦敦,由于公众“知道马神父从中国带了五个孩子,要让他们在那不勒斯受教育,然后送他们回到祖国传播神圣福音”,英国国王乔治一世特地接见马国贤和5名中国人。11月马国贤一行到达意大利那不勒斯,遂向教会申请开办中国学院,他在教皇、教廷传信部、那不勒斯红衣主教之间往复磋商和筹款,于1732年4月建立了学院和教团,7月25日中国学院开学。学院有6名年轻的中国人、2名印度人,入学前学生做了五次发愿,保证毕业后为罗马天主教会服务。1733年下半年,马国贤带领殷若望、顾若望前往罗马教廷考试,“考官们极度地满意,两个中国人在传信部当场宣誓”,主持人佩德哈枢机(红衣)主教甚至希望将殷若望培养成主教,殷若望则表示愿为基督献身,用自己的鲜血染红神父法衣的黑袍。时值雍正末年,将逐往广州的传教士又行驱逐澳门,教廷为此把他们派往中国传教。此事“在(意大利)全国范围内激起了深切的关注,”《那不勒斯公报》说,在中国皇帝不断提高反教程度的关键时刻,“我们新办学院里的两个中国学生已经作为传教使徒开赴中国了。因为中国人,他们不是这么容易就被捉住。我们可以指望他们在为当地同胞的良善与福祉等广大方面取得成功。”殷若望、顾若望回到广州,1735年10月15日殷若望因在船上受到意外惊吓病逝。马国贤带到意大利的路西奥也获得神父圣职,但因盗窃、编造谎言、逃跑、声言回中国,被教廷关禁闭。*《清廷十三年:马国贤在华回忆录》,第82—83、86—89、122—137,138—139页。中国学院此后还向中国派遣卒业的中国人神父。马国贤之后的学院校长说,“中国年轻人受了足够的教育,差不多懂得如何传教的时候,就回中国去……作为传教士走遍了全中国。”*《清廷十三年:马国贤在华回忆录》,第82—83、86—89、122—137,138—139页。马国贤创办的中国学院,是天主教有计划地培养中国神父的有效举措。马国贤一行之后不久,刘西满等人就前往意大利求学了。刘西满,乾隆七年(1742年)出生,陕西城固县人,祖传信教,十二岁(1754年)时乃父托西安人赵世美带至广东,经西洋人李世福带往意大利,在天主堂学习洋字经典,与澳门人罗马诺、曾贵及赵安德同学,并与蔡伯多禄认识。历时16年,于乾隆三十六年(1771年)回国,三十八年回至城固。*《清中前期西洋天主教在华传教活动档案史料》第1册,第61—616、616页。曾贵,陕西临潼人,教名方济各,在意大利研习天主教经典,回国后经商兼传教,与京城天主堂多有联系。*《清中前期西洋天主教在华传教活动档案史料》第1册,第61—616、616页。刘必约,生于1716年,四川金堂县人,祖传天主教,十岁时,乃父刘正常托人将他带至澳门,学习西洋话,约在16岁到达那不勒斯,从师读洋字经典,住居十五六年,回到四川,旋到西安,领取教会津贴。*《清中前期西洋天主教在华传教活动档案史料》第2册,第629页。与刘西满同学的赵安德,是湖广人。刘西满、曾贵、赵安德认识的蔡伯多禄,福建人,在意大利是否求学,史料不详,回国后曾是罗马教廷派驻中国的“罗玛当家”的座上客。*《清中前期西洋天主教在华传教活动档案史料》第2册,第458页。

到18世纪中叶,法国耶稣会就有计划输送留学法国的中国神学学生,体现在给予传教士蒋友仁(Michel Benoist,1715—1774年)的使命上。1744年到达澳门的蒋友仁,在1767年11月16日写于北京的函件中说:“从我初到中国的那几年起,人们要求我关心对年轻中国人的教育,以便帮助我们更好地履行我们的传教职责。1751年,有两位中国年轻人被送到法国学习……将他们送入一所神学院以完成其神学学业,当他们被授予神职后,让他们游历了王国的许多城市,让他们了解我们的制造业,了解法国工艺的完美程度,一旦他们回国后,以便他们能够向欧洲发送对科学技术改进有益的报告。”蒋友仁在培养、输送两个年轻人之后,又“培养六名新教徒担任传教工作。”*《耶稣会士中国书简集:中国回忆录》第5卷,第137页。一位在华传教士于1775年报导蒋友仁培养中国神父的事迹:教会“委托他(蒋友仁)培养希望成为神父和传教士的中国年轻人。于是,他致力于培养杨和高两神父从事布道的学习和工作,使之成了两名充满虔诚、知识和智慧的传教士。”见《耶稣会士中国书简集:中国回忆录》第6卷,第71页。他送往法国的两位中国人是杨执德和高类思。杨执德,1733年或1732年出生于北京附近,高类思生于1733年,1751年二人离开北京去法国,1759年在巴黎进入初修院, 1763年接受神父神职。杨执德于1765年返回澳门,1766年到北京,1767年在江西传教,1776年由路易十六任命为广州法国传教区司库,到1784年移交新会长罗广祥。*《在华耶稣会士列传及书目补编》,第749页。杨执德,字德望,即杨德望,又称作执德望,对照《在华耶稣会士列传及书目补编》第749—750页与《耶稣会士中国书简集:中国回忆录》第5卷第137页注1可知;高类思,或译作高类斯。比他们略早去法国的是1728年生于广州的曹貌禄,1740年被派往法国,入路易大帝学院学习,1748年进入初修院,1753年领受神品,1756年回到湖广传教。*《在华耶稣会士列传及书目补编》,第684、373、618页。1726年12月30日出生于“北京省”的刘道路,是随同吴君(Foureau Pierre,1700—1749年)神父去法国的,1742年6月进入路易大帝学院,1748年在巴黎进入初修院,1753年领受神品,次年回到澳门,1760年到北京。*另有刘保禄,1717年出生在直隶宣化,1741年1月离开澳门,1742年6月进入巴黎路易大帝学院,1747年10月在巴黎进入初修院,1749年12月与传教士钱德明乘船东行,1750年回到中国。*《在华耶稣会士列传及书目补编》,第684、373、618页。《在华耶稣会士列传及书目补编》,第371页。刘道路、刘保禄同年同月同日到达巴黎路易大帝学院,均出生在京畿,令笔者怀疑他们是否为同一人,但从其他方面看,则系两个人。

前往葡萄牙学习神学的有沈福宗和新张。沈福宗(?—1692年)出生在南京景教徒家中,教名弥格尔,1681年(也可能是1684年)随同中国传教区司库柏应理(Philippe Couplet,1623—1693年)一起到欧洲,先后到达法国、意大利、英国,见过法国国王、罗马教皇,约1688年在里斯本进入初修院,“在拉丁语方面,有相当的修养”,1691年启程返国,1692年故于莫桑比克附近途中。*《在华耶稣会士列传及书目补编》,第14页。进入初修院时间,原文作“1666年”,误,其1687年到达牛津大学,据此疑为1688年。新张, 1716年12月15日生于南京,1733年在北京进入初修院,1740年往葡萄牙,1744年返回,1745年在湖北传教。*《在华耶稣会士列传及书目补编》,第684、373、618页。

中国教徒学习天主教知识的情况,可归纳为以下几点:第一,掌握神学知识和拉丁文。天主教院校教育修生、修士,以天主教神学知识、宗教礼仪、哲学和拉丁语为主课。拉丁文,是天主教传统上用作正式会议和礼拜仪式的语言,院校主管与受教育的学生自然以学习拉丁文为重要课程。所以钟鸣仁在韶州初修院学习拉丁文,沈福宗经过葡萄牙初修院的学习,“在拉丁语方面,有相当的修养”。那不勒斯中国学院,“授课用拉丁文”。*《清廷十三年:马国贤在华回忆录》,第39、90页。中铎谷耀文与洋教士马青山(Joachim Enjobert de Martiliat,1706—1755年)主教之间的通讯“常用辣丁字”。*吴旻、韩琦编校:《欧洲所藏雍正乾隆朝天主教文献汇编》,上海人民出版社2008年版,第165—166页。若不会拉丁文,做弥撒,就需要请求教皇特许,如范罗思“只认得几个拉丁文,他曾经不得已请求过教宗豁免他每天用拉丁文做弥撒。”*《清廷十三年:马国贤在华回忆录》,第39、90页。

第二,神学院校的多样性与地域的广泛性,便于有志者学业深造。在北京、南京、杭州、韶州有初修院,澳门、马尼拉、暹罗、果阿初修院、神学院均容纳中国修生、修士,意大利、法国、葡萄牙神学院校亦对中国人开放,乃至特意为中国教徒开设,换句话说国内外的天主教初修院、神学院为中国学员提供了修业的机会,有志于学习天主教神学的人有着较为广泛的机会。

第三,双重社会力量致力于神职人员后备力量的培养。出于职业的需求,在华天主教机构和人员,认识到中铎的重要性,在中国开办初学院吸收中国信徒入学,还有意识的输送中国人到亚洲、西欧神学院校就读;中国的虔诚信徒,特别是世代信教者,乐于将子弟送进神学院校学习,以至不远万里前往欧洲。于是,教会与信徒两种力量造就了修生、修士、神父。

第四,前往西洋学习神学的现象开始出现。在宗教方面,中国人早期外出求学的是东晋法显(334—420年)、唐朝玄奘(602—664年),主要是去印度学习佛学。至于到欧洲求取天主教知识,17世纪的沈福宗和18世纪初期的樊守义,作为负有使命的洋教士随员而得到求学机会,是偶然性的机遇,17世纪中叶郑玛诺的出行则是在华传教士的有意派遣,18世纪中叶的殷若望、顾若望、路西奥、曹貌禄、刘道路、刘保禄、高若望、杨执德、新张、刘西满、刘必约、曾贵、赵安德等人出现在西欧天主教神学院校,是在雍乾禁教时期的特殊情况下出现的,更是教会有意识地培养中国神父,也是西欧神学留学的肇端。从法显、玄奘到郑玛诺、殷若望、杨执德、刘必约等人的留学经历可知,中国最早的留学生是以学习宗教神学为目的的,是民间自发的行为,这种现象值得深入研讨,笔者在这里只是提出这一思考题。从刘必约、刘西满等人的留学经历可知,远赴欧洲求学的青少年教徒,多系祖传信教者,自幼耳濡目染天主教文化,所以能够适应西方社会环境,加之中国人随遇而安的性格,有利于他们坚持下来,学成归回。

(三)授予中铎神职

经过初修院、神学院学习的修生、修士,“通常把他们培养成非常好的人”,*《耶稣会士中国书简集:中国回忆录》第5卷,第18、11、10—12页。具有神学知识,天主教信仰坚定,能够准确完成宗教仪式,且经过考验,到成熟年龄,就能获得神职。如同19世纪开始在广东东北部传教的基督教巴色会,1867年“开始推行一种以神学院为其最高机构多级学校制度,此后正式的传教助手便开始从毕业生中招聘了”,*[德]特拉尔夫·克莱恩撰、孙立新译:《传教士的关系网与社会转型——以粤东北为例》,《清史译丛》第5辑,人民大学出版社2006年版,第91页。明确规定洋教士助手要从神学院校修业期满者中聘任。17、18世纪任用的中铎是否也是如此,不能尽知,但确知有一些神学院校毕业生被授予神父神品。比如北京修道院“准备培养为司铎的三名中国的新学修士。不久,他们均被获准成为司铎。””,*《耶稣会士中国书简集:中国回忆录》第5卷,第18、11、10—12页。《耶稣会士中国书简集》还为读者提供了一位被北京修道院培养成为神父的典型例子,这就是皮埃尔·陈。他原来是医术高明的医生,为追求人生的纯洁,进入北京修道院修道,他觉得修道院的生活“极其美好”,他的第一次宣讲,很不成功,但他不气馁,“多次(向院方)提出恳切的请求。在经过长期考验之后,我们最终依从了他。”他“被派往澳门接受司铎的头衔”,后来在江西传教,利用医生职业,取得方便,是“一位称职的传教士”。*《耶稣会士中国书简集:中国回忆录》第5卷,第18、11、10—12页。中铎表中的人物多有与皮埃尔·陈类似的经历。如罗文藻(1601?—1691年),福建福安人,1639年赴马尼拉,进入圣多玛斯学院习神学、哲学, 1654年晋铎。*维基百科罗文藻传记文。曹貌禄和刘道路,都于1753年在法国领受神父神品,而后回国;杨执德和高类思同时于 1763年在巴黎接受神父神职;邹若瑟于1754年领受神父神品;留学意大利的几位中国人,殷若望、顾若望更是由教廷传信部授予神职。另据在陕西、山西传教的洋教士呢吗方济各说:“刘必约、曾贵、刘西满俱系神父”,*⑦⑩《清中前期西洋天主教在华传教活动档案史料》第2册,第552、706、706—707、630、662、601、616页。很有可能是在意大利神学院获得神职的。以上这些人的神父神品,是神学院校学业修满的表现。有的人显然受过正规训练,才得以晋铎,如江西临川人艾球三,“系西洋大主教给以神父名目”。*《清中前期西洋天主教在华传教活动档案史料》第2册,第552、706、706—707、630、662、601、616页。吴历(1632—1718年),字渔山,苏州常熟人,画家、文人,1682年受洗礼,进入澳门初修院,1688年8月1日在南京由罗文藻主教授予神父,1689年在上海,1700年在嘉定传教,故世于上海。*《在华耶稣会士列传及书目补编》,第168—169页。刘蕴德、万其渊,均由罗文藻授予中铎神品。

西方教会给予中铎生活和活动经费,每年领取。对在华洋教士,教会依据其品级,每年给予不同数量的银钱,如乾隆间在福建福安传教的华敬、德黄正国等四神父每年番银一百个,白多禄主教一百五十个,*《欧洲所藏雍正乾隆朝天主教文献汇编》,第76页。中铎亦然,只是数额少一些。据广东新兴人顾士傚神父讲:“西洋人规例,由该国大主教给以神父名目者,每年给花边银八十五元,其由澳门洋人给以神父名目者,每年给花边银四十元。”艾球三比顾士傚所得“加倍”,就因艾球三的神父神品是西洋大主教任命的,而顾士傚只是在澳门随从法国传教士啰满学习传教,身份低于艾球三。*《清中前期西洋天主教在华传教活动档案史料》第2册,第552、706、706—707、630、662、601、616页。由此可知,接受天主教津贴的中铎有两种,由其晋铎主持机构的规格来决定,因而待遇不一。但具体到人,则因其传教情形而定。中铎表中刘必约、刘西满、曾贵、刘志虞、徐盖达诺、朱行义均接受教会津贴。刘必约自云“每年西洋原有番钱八十五个给我《清中前期西洋天主教在华传教活动档案史料》第2册,第552、706、706—707、630、662、601、616页。刘志虞亦云“每年得受西洋人番钱八十五元”《清中前期西洋天主教在华传教活动档案史料》第2册,第552、706、706—707、630、662、601、616页。张掖人徐盖达诺,“每年得受番银八十个”;*《清中前期西洋天主教在华传教活动档案史料》第2册,第552、706、706—707、630、662、601、616页。刘西满则谓“给我番银六七次,每次番银四五十元”。*《清中前期西洋天主教在华传教活动档案史料》第2册,第552、706、706—707、630、662、601、616页。艾球三、刘必约、刘志虞、徐盖达诺是属于八十五元等级的,顾士傚、刘西满则是四五十元级别。中铎津贴有等第之别,可是刘西满是在意大利得授神品的,津贴却少,而刘志虞只在澳门受教育,津贴却同于刘必约,所以顾士傚所说的两种神父的差别,不过是大体而言。

被捕中铎在衙门审讯中往往说自身是被人称呼为神父,并没有上方给予的“执照”,如刘西满在乾隆四十九年(1788年)审问时说:“我因在西洋住过多年,熟习洋字经典,所以人都称我神父,实未受有执照。”*《清中前期西洋天主教在华传教活动档案史料》第2册,第616页。其实,在中国禁教的环境下,有无委任书并不重要,重要的是上方给予、本人领取津贴,因此津贴是确认中铎的一种标志,领取津贴者就是天主教正式任用的神父。笔者从实际情况作此判断,想来不误。

三、中铎传教的不可忽视能量

从康熙末年开始的禁止天主教传播和中国人信教政策,形成禁教常态。在此期间,时或严行禁止天主教传播,如雍正二年(1724年)、乾隆元年(1736年)、十一年(1746年)、三十三年(1768年)和四十九年(1784年)皆是如此。当然,康熙初年的历案,同样是厉行禁教。厉行之时与常态情形有所不同。中铎传教的作用,大致从厉行禁教时维持教务、禁教常态时维持与恢复教区活动、独当一面等诸方面表现出来。归结为一句话,就是使得教会在禁教政策下得以延续。

(一)厉行禁教时维持教务

康熙初年历案进行时,将传教士发遣到广州天主堂拘禁。在江南传教的鲁日满(Francis de Rougemont,1624—1676年)行前对教徒日后活动进行了安排,委托常熟传道员何世贞、谢方西两人负责教务。他从京城发遣途中,何世贞、谢方西特地到南京与他会面。被羁押期间,鲁日满与常熟教区信徒仍通信往来。何世贞等人活动的结果是:教徒宗教生活不但没有间断,常熟还新增三百多名教徒,上海有一千多人受洗,其中有许嘉禄。何世贞在为他施洗前曾问,现在传教士们都被拘禁在广州,你的同宗、建教堂的许瓒曾按察使被撤职,你难道没有顾虑吗?许嘉禄以“志已决,无他虑”作回答,*法国巴黎国家图书馆东方部藏书,转见韩琦:《自立精神与历算活动——康乾之际文人对西学态度之改变及其背景》,《自然科学史研究》2003年第3期。表示了坚决信教的态度。鲁日满七年后回到常熟,教徒将教产完整无损地交给他。*[比]高华士著、赵殿红译、刘益民审校:《清初耶稣会士鲁日满:常熟账本及灵修笔记研究》,大象出版社2007年版,第25、33—34,25、221、330页。何世贞是秀才,顺治年间入教,不仅在历案中积极传教,平时主动宣讲教义,还在顺治十六年(1659年)修订西洋传教士贾宜睦(1603—1662年)的宗教读物《提正篇》,被认为是深受信赖的教友。康熙十一年(1672年)针对反对天主教的杨光先《不得已》一书,参与写作《崇正必辩》进行辩争,传教士利类思(利类斯,Lodovico Buglio,1606—1682年)作序,说何世贞是“优秀的学者,精通古文和儒学经典,是一位多年来的积极的天主教友。”*[比]高华士著、赵殿红译、刘益民审校:《清初耶稣会士鲁日满:常熟账本及灵修笔记研究》,大象出版社2007年版,第25、33—34,25、221、330页。何世贞成为无冕神父,在康熙厉行禁教时发挥了远超西洋神父的作用。

乾隆初年禁教时,洋教士不便外出,就由中铎出面活动,且颇有成就,所以宋君荣(Adtoine Gaubil,1689—1759年)在1741年(乾隆六年)10月29日写于北京的通讯中说,直隶有大批基督徒,“由五名中国的耶稣会士司铎精心耕耘的。因为在目前所处的困境下,不允许我们离开京师。”“这些中国司铎们一般每年都为多达一千二百多名成年人举行洗礼。”*《耶稣会士中国书简集:中国回忆录》第4卷,第252页。每年吸收成千的新教徒,业绩可观。乾隆三十三年禁教事件中,天主教徒、北京巡城御史马若瑟,坚持信仰,被发配伊犁为奴,临行前,“一位中国神父来听他作了忏悔,为他主持了领圣体仪式。”他的妻子、儿媳、孙女、仆人都是教徒,曾经请传教士倍尔纳神父为全家主持领圣体仪式。这时洋教士不能出面,就由中铎来为他做圣事了。*《洋教士看中国朝廷》,第231—237页。

上述事实表明,即使是在厉行禁教之时,由于中铎的活动,天主教传教事业仍在某种范围内进行。

(二)禁教常态时维持与恢复教区活动

在禁教常态情况下,中铎与潜匿的西洋传教士合作,坚持在教区活动,或者与新来的洋教士(潜入者)一起恢复教徒宗教生活。

李安德传教四川。据吴旻的研究,李安德是巴黎外方传教会培养的中国神父,“在没有外籍神父的情况下,一个人独自支撑四川教务多年。”还用拉丁文撰写十几年的日记。*《欧洲所藏雍正乾隆朝天主教文献汇编》,第269—270、165—166页。

朱行义在福建、山东德州传教。福建莆田人朱行义,原名朱里官,教名哑得尔亮,其自幼在暹罗天主堂受教育,能说西洋话,认得西洋字,35岁回到福建传教,每年得番银八十元。乾隆十九年(1754年)福建官方查拿一炷香教,朱行义也因传播天主教罪被发配山东德州。到配所后,每年仍受教会津贴,是江西赣州帮漕运粮船舵工、天主教徒马西满(马士俊)转交的,他还认识在山东、直隶传教的洋教士梅神父,可知朱行义在充军地德州仍然传教。*⑦⑨《清中前期西洋天主教在华传教活动档案史料》第2册,第681—682、720,615—616,597、662—665页。

教士、讲授教理者协助西洋传教士艾若望(Glayol)在四川、云南传教。1769年(乾隆三十四年)艾若望开始在四川安岳传教,发展到荣昌,并带领初学教理者杨安德烈和四名信徒同往,在那里被捕,杨安德烈表现出对宗教的坚贞。八年监牢之后,艾若望到云南传教。为向倮倮(彝族)地区布道,他派几名讲授教理者先去了解情况,随后亲自前往。在那里,他发现传教的有效方法是从四川迁移教徒,以便起到潜移默化作用。他返回出发地,邀请两户教徒及两三名中国教士一同前去,“这些中国教士是经他培养担任圣职的”,他以身作则,将“贫修、苦修和谦逊的精神都教给他们”。*《耶稣会士中国书简集:中国回忆录》第6卷,第148—149、165—167页。

刘西满在陕西城固传教。刘西满于乾隆三十六年(1771年)从意大利动身回国,三十八年回到家乡城固,在汉中府的南郑、城固、洋县各处传教讲授经典,四十九年(1784年)被捕,受刑充军。*《清中前期西洋天主教在华传教活动档案史料》第2册,第681—682、720,615—616,597、662—665页。城固小寨村,自康熙间传教士卜嘉来此传教,直至嘉庆间,西洋传教士费、方、毛、兰月旺陆续到来,带来教衣教帽经卷,为信奉者施洗,使这里成为教会基地。洋教士的活动与刘西满密不可分。嘉庆八年(1803年)兰月旺来城固,刘西满于十一年(1806年)从流放地释放回籍,与兰月旺合作传教,为人施洗。兰月旺传教并不能固定在一个地方,刘西满则继续在原籍传教。二十年(1815年)兰月旺在湖南耒阳被捕,次年,刘西满亦被官方发现仍充神父,虽然年过七十,因拒不悔改,被处永远枷号示众刑法。*《清中前期西洋天主教在华传教活动档案史料》第3册,第1079—1082页。

刘志虞在甘肃传教。刘志虞于乾隆四十二年(1777年)从澳门回至西安,每年收受西洋人番钱八十五元,系由焦振刚、秦禄二人带给刘必约转寄。他以买卖药材为掩护时常到甘肃甘州、凉州传教,往来于陕甘之间,在渭南与呢吗方济各交往。四十九年四月带同雇工牟亭漕到兰州,居住在教徒李文辉家数月,九月,同李文辉、牟亭漕、凉州人毛纪成到凉州、甘州活动,在张掖县被捕。凉州武威县有教徒张继勋、李之朝、陈俊、马朝斌,以及在凉州居住的山西人段喜照等。官方在甘州、凉州陆续查获涉案教徒杨生荣、韩守元、张儒、张文等72名,可知教徒不少。*《清中前期西洋天主教在华传教活动档案史料》第2册,第681—682、720,615—616,597、662—665页。

刘必约活动于甘肃甘州。凉州、甘州被官方拘捕70多名教徒,除了与刘志虞有关联,也同刘必约有关。四川金堂人刘必约从意大利回到四川,旋到西安,先在泾阳开药铺,后住西安三十多年。刘必约不仅每年接受教会津贴,还为教会向刘西满、刘志虞等转送津贴和函件,乾隆四十九年陕西迎请西洋传教士案的主谋就是他和杜兴智,可见其在教会中的特殊地位。刘必约居住西安,至少两次去过甘州。一次是在乾隆二十八年(1763年)到山丹县石泉子地方,另一次是在三十二年(1767年)送嗣子刘臣到山丹县陈户寨徐健家与徐健女儿结婚,随即安家石泉子,刘必约仍往西安,刘臣常往看望。四十九年(1784年)正月刘必约遣刘臣、侄儿刘刚回石泉子,十月被捕。徐健亦系教徒,教名安得力。*《清中前期西洋天主教在华传教活动档案史料》第2册,第662—665、629—630页;刘必约供词:“刘西满所得番钱,并往来书信,俱是我转寄”。甘肃那些教徒未必是刘必约、刘志虞传教的结果,但他们的活动维持了那些人的宗教生活。

郭望堂传教山西潞安府。乾隆间,壶关县安口人郭望堂,叔伯父郭增仁系教徒,他应出身教徒世家,14岁赴京接受天主教教育,郭增仁说他“充当神父”,“自幼不曾娶妻,只身外游,随处传教,并无定所”。他在潞安传教,*《清中前期西洋天主教在华传教活动档案史料》第2册,第587、503、526—527、600、601页。潞安成为中铎与洋教士共同活动的地区。

姚若翰开辟江苏海门教区。姚若翰先后在河南、北京传教,1766年主持南京传教区教务的奥地利人南怀仁(Laimbeckhoven Gottfried Xaver,1707—1787年)主教授予神父神品,1775年到江南,1790—1792年创建海门传教区,1796年故于苏州府。*《在华耶稣会士列传及书目补编》,第751、574、209、749页。海门信众多,成为与江苏松江、崇明、无锡和安徽五河渔民教民活跃地区。

何伊纳爵、沈谷瑞(沈方济各)协助西洋传教士刘方济各传教湖北谷城。鄂北山区是西洋传教士传教活动活跃的地区,嘉庆年间在这里传教的是西洋人刘方济各(克肋得),居住在教徒孙瑞章家。直隶人何伊纳爵会讲经义,来此与刘方济各同住。沈谷瑞在北京天主堂北堂吉德明身边服役,学会了西洋语文,吉德明故世后离开北堂,嘉庆二十一年(1816年)从北京到谷城,投奔刘方济各,随时接受指点,学会讲解经卷。刘方济各、何伊纳爵、沈谷瑞三人分头向信众讲说天主教经卷,每月四次坐瞻(做礼拜),就在沈谷瑞徒弟徐光美家进行。*《清中前期西洋天主教在华传教活动档案史料》第3册,第1137、1143—1149页。

(三)独当一面

第一位中国天主教主教罗文藻,字汝鼎,福安罗家巷人, 1633—1634年从方济各会传教士利安当受洗,教名额我略,初任传道员,随利安当赴台湾传教,1650年入多明我会,1654年晋铎,1655年从菲律宾马尼拉返回福安传教,在崇祯末年禁教时,支撑全国教务,奔走于闽、浙、赣、粤、晋、直、鲁等省,约为五千成年人施洗。1674年为南京主教,是直接隶属于圣座之代牧。康熙二十七年(1688年),在南京的法国耶稣会士洪若翰(洪若,Jean de Fontaney,1623—1710年)认为此间传教士阵容强大,罗文藻之外,有耶稣会士毕嘉(Giandomenico Gabiani,1623—1694年)、刘应(Claude de Visdelou,1656—1737年)、巴西莱主教,方济各会让-弗朗索瓦·莱奥内萨主教、康和之主教和叶宗贤神父。1690年教廷宣布南京为中国三个独立主教区之一,罗文藻为该区主教,“并任南京、北京与中国其他南方省修道会宗座代牧的主教”,“深受教民敬仰”。1687年法国路易十四“国王数学家”耶稣会士洪若翰一行五人踏上中国国土之际,要求他们必须按照主管在华教会机构的指令“宣誓”,但是法国国王不允许他们宣誓。他们前往北京的途中致函罗文藻,请求赋予职权以便能够传教,罗文藻的代理人莱奥内萨主教答复说将在北京授予圣职,但是洪若翰等人刚到北京,就得到耶稣会视察员马丁不许其进入北京的通知,在北京的执行人徐日昇以尚未宣誓不允许他们行施牧师的全部职能。然而1688年2月罗文藻赋予洪若翰等人权限,并没有要求他们宣誓,这是因为他认为中国传教需要西方传教士人手而作出的通融。从此法国耶稣会士得以在中国开展传教和从事中西文化交流活动。罗文藻于1691年逝世,洪若翰等西洋传教士参加了他的葬礼,认为与在北京逝世的康熙帝垂青的、比利时人南怀仁(Ferdinand Verbiest,1623—1688年)神父的葬礼“一样隆重”。*《耶稣会士中国书简集:中国回忆录》第1卷,第264—268页。洪若翰说,“由于他熟谙中国的习俗,具有丰富的经验与良知,因此,我怀着敬意听他的教诲。”*《耶稣会士中国书简集:中国回忆录》第1卷,第275、286—287页;张国刚、吴莉苇:《明清传教士与欧洲汉学》,中国社会科学出版社2001年版,第160—161页。

(四)中铎传教的作用

总之,在清代前期,无论是厉行禁教还是禁教常态情况下,中铎协助潜藏、潜入的西洋传教士在广东、福建、湖南、湖北、江苏、山东、直隶、江西、陕西、山西、甘肃、四川、云南、奉天等教区继续活动,延续中国教徒的宗教信仰、仪式,甚至发展新教徒,使得中国天主教能够不绝如缕。中铎不可忽视的作用,从当时对天主教在华活动持不同态度者的言论中可见一斑。乾隆间洋教士说:“这些中国的教士由于不易被人认出,所以能够取得比欧洲人大得多的成果。”*《耶稣会士中国书简集:中国回忆录》第5卷,第18页。乾隆五十年(1785年)二月二十日上谕:“前曾降旨,凡西洋人私赴内地传教,及内地民人受其神父名号,得受番钱,为之勾引接送者,必须按名查拿,解京归案审办。”。”*《清中前期西洋天主教在华传教活动档案史料》第2册,第486、493,493,630,688页。对中铎严行查拿处刑,绝不宽容,原因在于他们身为神父,等于接受外国官职,为外国人办事。这些两极看法,适足以说明中铎传教的作用需要研讨清楚。