河西走廊吐蕃建筑遗迹考

2018-03-09徐宗威

文 / 徐宗威

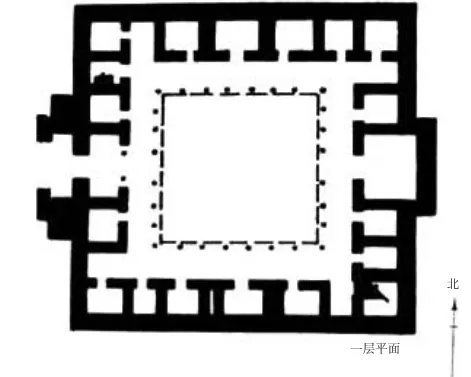

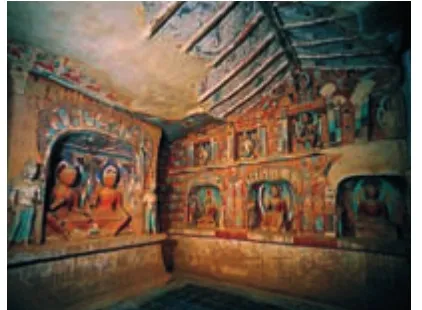

图1 敦煌石窟壁画中的寺院布局

图2 拉萨罗布林卡壁画中的吐蕃寺院布局

一、考察背景

自汉唐始,河西走廊成为中国通往中亚及西方的重要商旅通道。在这里曾留下张骞出使西域、霍去病西伐匈奴、张议潮归唐等太多的历史故事。公元670年至849年,吐蕃鼎盛时期,其势力曾一度攻占大唐长安,后占据河西走廊及安西四镇,历史有百余年。在这期间,吐蕃在河西走廊留下哪些建筑和建筑文化?2017年冬,带着这个问题,笔者走访了武威、张掖、酒泉、嘉峪关、敦煌等河西走廊地区古时重镇,拜访了敦煌研究院,查阅了敦煌历史遗卷等文献资料,观看了莫高石窟,特别是中唐时期与吐蕃占据河西走廓地区关系密切的部分洞窟,对这个问题做了调研,希望找出问题的答案。

二、结论与分析

笔者的基本结论是,河西走廊没有留下吐蕃建筑遗迹,其建筑文化影响有限。虽然在敦煌历史文书中有吐蕃册卷,在莫高窟壁画中有吐蕃赞普礼佛和问疾图,有藏族长袖歌舞图,但这都不能说明河西走廊有吐蕃建筑的遗迹存在。本文从八个方面作一些分析。

1.寺院布局

河西走廊寺院众多,在走访的武威大佛寺、鸠摩罗什寺等寺院中,可以清晰地看到中原地区寺院轴线和对称布局形式。在瓜州开元寺(当地人称塔尔寺)遗址,其寺院建筑初建于唐代。现虽已坍塌,但仍可看到寺院建筑的轴线布局,及均衡布置于东西两侧的钟楼、鼓楼建筑的台基。在莫高石窟众多的壁画中,对寺院和城郭的描绘(见图1敦煌石窟壁画寺院图),仍充分反映着中原地区寺院和宫殿建筑轴线及其对称的布局形式。

西藏地区的寺院建筑布局,多为分散或自由布局形式,主要佛殿措勤大殿建筑居中,其它扎仓、护法神殿建筑散落于周围。这样的布局形式,是因早期吐蕃建筑遵从古代宇宙观,有当时建造的大昭、桑耶和托林寺等为证。后期,萨迦政权建立后,强调宇宙性空佛教观,世事无常,无我无法,放下执着,寺院和宫殿建筑布局追求随意自然,有萨迦、丹萨替、甘丹寺等为证。但是在河西走廊和莫高石窟壁画中均未看到寺院分散布局、随意灵活的布局形式。

2.殿堂平面

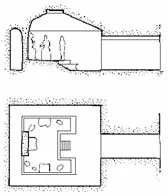

河西走廊的殿堂建筑平面多为矩形、圆形、多边形等,与吐蕃时期的建筑平面相同或相似。但是吐蕃早期殿堂建筑平面,与河西走廊地区有比较大的差异。河西走廓地区的开元寺、大佛寺,其主殿和配殿的建筑平面都是以矩形为主;而吐蕃时期的寺院殿堂,如大昭寺的觉康大殿平面,是印度的毗可罗式(亦称支提那式)形式。即在殿堂内的三面墙体,分别修建有与大堂相连的洞室,形成殿堂主要建筑空间与若干佛殿相连的平面。

图3 拉萨大昭寺 觉康大殿一层平面

图4 敦煌莫高窟55窟佛殿平面

河西走廓寺院殿堂及莫高石窟营造中,没有这样的殿堂平面。部分洞窟殿堂的开凿形式,虽然与毗可罗式相近,在洞窟大堂周围的三面墙中间开凿有祭台和佛龛(当地人称四壁三佛龛),但毕竟不是一个与其它佛殿相连的佛堂,而只是凹进墙面的一个佛龛,是佛堂中的佛龛。所以,还不能说莫高石窟的殿堂平面就是毗可罗式(支提那式)平面。

3.结构形式

河西走廊的武威文庙、嘉峪关城、大佛寺等历史建筑的木构形式和做法亦令人惊叹称绝。

图5 敦煌莫高窟壁画中建筑的结构形式

图6 拉萨布达拉宫壁画中 建筑的结构形式

莫高石窟有大量壁画充分反映了中原地区建筑屋顶、飞檐、斗拱等中国建筑的木构体系特征(见图5莫高壁画)。

而吐蕃建筑虽亦为土木建筑,但其结构形式多以柱网结构为核心特征。吐蕃建筑用土石夯筑做墙,墙体收分独立存在,四面墙体的中间立柱,其上加梁托起屋面,此结构形式在吐蕃时广泛使用,一直到西藏和平解放时仍在使用(见图6布达拉宫壁画)。中原地区与西藏地区的建筑结构形式,在建筑承重、木架形式、榫卬构造等方面有着本质的区别。正因为结构形式的区别,对房屋数量的称谓,在西藏地区称有几柱间(有几根柱子为有几间房),中原地区称有几开间(有几开间为有几间房)。考察期间,在河西走廊地区没有看到吐蕃结构形式的房屋,包括在莫高石窟的壁画中也没有看到。

4.塔柱做法

莫高石窟大、中型洞窟的开凿中采用了“塔柱”的做法。这对石窟承重、结构安全起到很好的作用。当地人又称为中心柱。起初,看到这个塔柱的做法,以为总算找到了吐蕃建筑的影子。因为早期吐蕃建筑,特别是寺院建筑,遵从古代佛教宇宙观,认为世界是有三界的,并且是由世界中心和四大洲和八小洲组成。在建筑实践中追求世界中心的营造,并通过坛城(曼陀罗)形式追求宇宙三界的建筑氛围。吐蕃时的托林寺、桑耶寺、大昭寺的营造都力图体现这一佛教思想,并认为每一栋建筑,包括一顶帐篷都可以理解为是一个世界的缩影。房子和帐篷中的柱子就是世界的中心,沿着这个中心可以到达天界(无色界),沿着这个中心也可以到达地狱(欲界)。莫高石窟的佛堂也可以被理解为是一个世界的缩影,而这个塔柱,由地而生,直入穹顶,自然可以想象为这个世界的中心。但是,反复看过后,如果把塔柱看成是世界的中心,并将佛堂看成是一个坛城(曼陀罗)的缩影,未免觉得有些牵强。

图7 敦煌莫高窟 佛殿的塔柱(中心柱)

图8 西藏萨迦寺壁画中的 世界中心乌孜大殿

因为在吐蕃时期,桑耶、托林等寺院按照三界观及坛城(曼陀罗)构想建造的建筑,都是很具象的。比如桑耶的乌孜大殿,是一栋建筑表现世界中心;而莫高石窟的塔柱,早期完全是承重结构的一部分,位置在佛堂靠后。晚期,将塔柱与佛陀背屏做了结合和处理,有的洞窟塔柱做成倒锥形,模仿佛教须弥山,绘有中原屋舍和佛教人物造像,只能说它们表达了中原地区僧众对佛教的信仰及方式。

5.屋顶做法

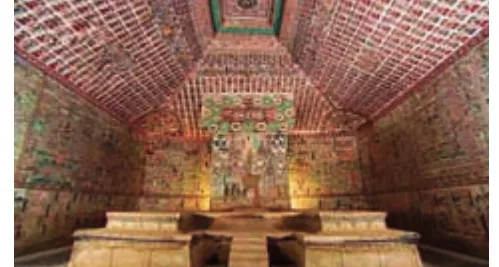

河西走廊寺院、府衙和其它历史建筑以坡屋顶见多。莫高石窟的窟顶采用了以人字形和方斗形居多的内嵌屋顶,显然是当地和对中原地区歇山式、硬山式等屋顶形式的模仿,而不是吐蕃寺院、宫殿屋顶的做法。在西藏历史上的卫、藏、阿里等地区,建筑大多采用平屋顶形式,在吐蕃时期修建的布达拉宫和大昭、小昭建筑都可以看到平屋顶的做法。靠近喜马拉雅南坡的林芝地区有坡屋顶建筑,但也只是干栏式建筑,下面是木架基础层,上面是遮雨的坡顶层,应为原始状态的建筑形式。莫高石窟中的人字形等内嵌屋顶与吐蕃平屋顶做法是相悖的。而这种相对原始的干栏式建筑屋顶更不可能为彰显高贵而用于佛堂之上。虽然,今天可以在西藏地区看到建筑上的金顶(坡屋顶)的做法,但这始自元朝萨迦南寺八思巴殿加建金顶之后才陆续修建的。布达拉宫上面的几个金顶也是在清朝时期为五辈和以后数辈达赖喇嘛修建灵塔而陆续加建的。

图9 敦煌莫高窟人字形洞顶

图10 敦煌莫高窟洞顶的藻井

莫高石窟有部分洞窟修有藻井,但不太可能是吐蕃传来的做法,而是模仿中原地区宫殿建筑中藻井做法。东汉时,张衡作《西京赋》就有“蒂倒茄于藻井,披红葩之狎猎”,就写了藻井。中原地区帝王或尊者宫殿宝座上方修有藻井,以示尊贵。吐蕃时期,如果少数宫殿和寺院建筑做有藻井,早期模仿印度,后期模仿中原(见图9~10莫高石窟图片)。

6.佛龛做法

在西藏地区寺院建筑中,佛陀祭坛、土石砌筑以矩形平面为主,佛龛形式更为简洁、质朴,未见使用阙龛的形式。这里极少殿堂的佛龛,取吐蕃建筑中柱网形式的一对柱与弓木(见图11),镶嵌佛龛的背屏中,制作木质的龛套,并吸收中原地区佛龛雕画吉祥八宝等加以装饰,以示对佛陀和众神的敬重。在河西走廊古代建筑和莫高石窟中未看到吐蕃佛龛作法。

图11 西藏寺院佛龛中的木柱与弓木

7.佛像供奉

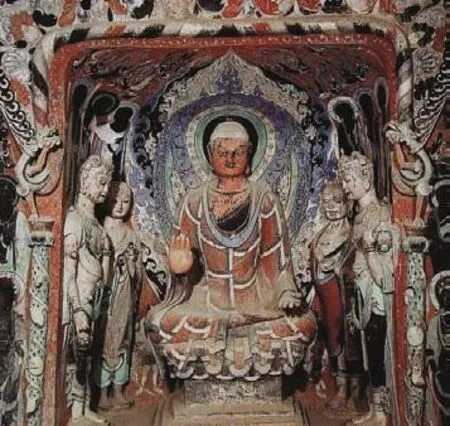

图12 敦煌莫高窟中的佛像供奉

在莫高石窟的佛像供奉和形式上,与吐蕃时期的佛像供养有比较大的区别。在莫高石窟及河西走廓地区的主要佛殿中,佛像供奉规范和定制,如大佛寺,通常主殿是释迦或三世佛的塑像,在莫高石窟佛殿主供佛是释迦与弟子迦叶、阿难、菩萨及天王塑像。这反映了佛教传入中原地区早期的佛像供奉形态。但在西藏地区,佛像供奉可谓变化和灵活。如大昭寺,虽然“觉康”主殿供有佛陀释迦和菩萨塑像,但在主殿内的其它神殿中,还供有松赞干布、文成公主、圣贤三法王、寂护、莲花生、宗喀巴及八大弟子、班丹拉姆、马头明王、度母及二十一化身塑像。虽然这些造像有些是后期塑造和摆放的,但仍可以反映出早期佛像供奉和摆放的形式。莫高窟佛像和吐蕃佛像的制作手法基本相同,但从莫高窟佛殿规范和定制的佛像供奉形式上,很难判定有吐蕃建筑文化的影子。

8.墙体作法

吐蕃建筑的一个重要特征是墙的做法。基厚、收分、边玛是吐蕃筑墙的主要特点。墙做得很厚,楚布寺大殿的墙基础有4米厚,布达拉宫墙基础有6米厚。因为完全用渣土和碎石夯筑,没有钢筋水泥,为保证稳定性,墙体需要向上收分,比较大的收分有15度角。为再减墙体荷载和保证稳定性,在女儿墙部分用荆草做边玛墙。吐蕃建筑的窗做成梯形窗洞,上窄下宽,亦增强了建筑的稳定性。在河西走廊寺院和其它历史建筑中,以及莫高石窟开凿中,没有发现营造中有收分墙、边玛墙、梯形门和窗以及柱网结构等这些吐蕃建筑的基本元素,在莫高石窟的壁画中也没有看到这些反映吐蕃建筑基本元素的房屋壁画。虽然在甘肃的天祝县和甘南地区,这些吐蕃建筑的基本元素仍然是今天建筑实践的鲜活语言,但这些地方毕竟是藏族世代生活的地区,与当年吐蕃在河西走廊的营造活动应无类比之处。

图13 张掖大佛寺的墙体做法

图14 拉萨楚布寺的墙体做法

三、结语

前面已经说到考察的结论,“河西走廊没有留下吐蕃建筑遗迹,其建筑文化影响有限”。前文对这一结论作了一些技术上的肤浅分析。为什么在河西走廊和莫高石窟没有留下吐蕃时期的建筑和建筑文化?为什么会有这样的结论,这里还需要再作一些历史文化的分析。

第一,吐蕃在河西走廊的时间较短。吐蕃攻占安西四镇,在670年至849年,大约有180年,期间多有得失。而以敦煌为中心辖治河西走廊,在776年至849年,仅73年时间。在比较短的时间内,在河西走廊地区大量修建吐蕃风格的宫殿、寺院、衙府、民居等建筑可能性不大;或将吐蕃建筑与中原建筑融合,在河西走廊地区形成藏汉结合的新建筑形式也比较困难。

第二,当时中原科技文化优于吐蕃。吐蕃崛起正值中原唐朝兴盛时期。中国有5000年辉煌灿烂的文化,中原地区始终是这一文化的精髓所在。至唐代时中原地区经济繁荣、社会进步。唐时的社会制度、农耕技术、科举考官、诗文画作、博物数理、房屋建筑都属世界领先地位。特别是营造技术,中国建筑已经十分完善,其木构体系、梁柱做法、榫卯形式、砖瓦烧制、建筑规制都达到了世界先进水平。在这样的背景下,吐蕃在河西走廊的营造活动,不可能摒弃中原地区相对先进的建造方法,而承用相对落后的建造方法。

第三,吐蕃占据河西的要务是税收。吐蕃攻占河西走廊时,其治理之策主要有三条,对地方原首领继续委任封官;将百姓收列为编民;收取田亩和牛羊赋税。三条的核心是税收。从河西走廊的建筑活动看,工匠是当地的,建材是当地的,营造技术是当地的,兴办建筑活动,只能使用当地工匠和当地技术与建材,吐蕃建筑方式和方法只能暂且做罢。

第四,佛教在当时的吐蕃并未兴盛。吐蕃崛起是在盛唐时期,松赞干布是吐蕃(悉补野部落)的第三十三代王。其前28代王笃信苯教,并请有苯教国师。到松赞干布之后的11代王,也只有三位王(西藏历史书称吐蕃三大法王)是崇信佛教的。最后一代王朗达玛也是因崇信苯教,毁灭佛教,而使强胜200余年的吐蕃瓦解崩溃。

在河西走廊的考察行程中,未看到吐蕃兴建的藏式或者汉式寺院建筑。虽然在莫高窟、大佛寺、百塔寺等处可以看到巨大佛塔,但那也只是从印度佛教传来的佛塔形式,而不能断定是吐蕃建筑文化的遗存。