地方新政应善待民办学校举办者

2018-03-08肖海燕张铁明

肖海燕 张铁明

(1.广西财经学院,广西 南宁 530003; 2.广东当代民办教育管理研究院,广东 广州 510303)

2016年11月7日,全国人大常委会公布了关于修改《民办教育促进法》的决定,明确除义务教育阶段外,民办学校举办者可以自主选择设立营利性或非营利性民办学校。2017年9月1日,《民办教育促进法修正案》(以下简称“《修正案》”)正式实施。目前,已有浙江、江苏、湖北、安徽、辽宁、天津及上海等省(市、区)发布了实施意见,其他大部分省份仍处于政策学习或积极推进中。从各地出台配套政策的进度来看,《修正案》的全面贯彻落实还需要一段时间。地方政策的制定应客观地肯定民办学校举办者的贡献,充分考虑当地民办教育发展的实情,以促进民办教育的健康发展。

一、民办学校举办者的职责及其突出的社会贡献

民办学校举办者通常是指通过出资、筹资等方式,发起、倡议并具体负责创办民办学校的社会组织或者公民个人。他不是一般的单纯出资人或办学人。在学校设立阶段,举办者负有筹措办学资金、提供办学条件和建立学校的组织机构及章程等一系列职责;学校成立后,通过学校的理(董)事会或者其他形式决策机构直接决定、影响学校的重大事务,并对学校的产生、发展、稳定、延续和办学的质量负有重大而直接的责任*《民办学校的举办者》,2006-10-30,http://www.tymbjy.com/news/view.asp?id=706。。民办学校举办者突出的社会贡献主要体现在以下五个方面。

(一)提供更多入学机会,促进教育公平

20世纪七八十年代,随着经济体制改革的深入,一些沿海地区外来务工人员的数量迅速增长,对教育资源的需求空前增长。以广东为例,大量外来务工人员进入城市,为该省经济发展提供了充足的劳动力,但这些外来务工人员的子女入学成了老大难问题。同时,随着这些地区人们收入的不断增长和生活水平的大幅提高,对优质教育资源的需求也日益增强。而公办教育资源有限,在这种供不应求的状态下,一批具有开拓精神的先行者便尝试创办学校来满足人们迫切的教育需求,于是改革开放后的民办教育在这些地区率先兴起*肖海燕:《我国民办小学品牌建设研究——以广州市番禺区A小学为例》,广西大学2016年硕士学位论文。。起初,大部分民办学校举办者的出发点都在于解决社会上外来务工人员子女上学难的问题,之后,少数资金雄厚的举办者兴办了高收费的学校,以满足经济富足家庭子女对优质教育的需求。在这样的背景下,20世纪90年代,民办学校如雨后春笋般涌现,为大量的外来务工人员和富裕阶层的子女提供了不同的学习场所。据教育部《2016年全国教育事业发展统计公报》显示,全国共有各级各类民办学校(教育机构)17.10万所,占全国各级各类学校总数(49.9万所)的34.27%,招生1 640.28万人,各类在校学生4 825.47万人。民办学校举办者兴办的各级各类学校,为万千学子提供了入学机会,为促进教育公平作出了巨大贡献。

(二)培养有用之才,极大地维护了社会稳定

学校是培养社会主义建设人才的重要场所。雨果曾说:“多建一所学校,就可以少建一所监狱。”*转引自王石川:《每关闭一所学校,就可能增加一所监狱》,《中国青年报》2011年8月16日,第02 版。流动闲散或缺少监护教育的未成年人犯罪案件屡见不鲜,社会上无书可读、无所事事的青少年越多,埋下的安全隐患就越大。在未成年人犯罪的原因中,有一个因素不可忽视,那就是他们通常游离于学校和家庭之外,加上自身尚不具备独立思考的能力,容易受到社会上不良风气或现象的影响。特别是互联网的快速发展,使许多闲散的未成年人沉溺于虚拟的网络世界,受暴力等影响走上违法犯罪的道路。举办者创办民办学校,为广大学子提供受教育的场所和机会,不仅为国家培养了社会主义事业的接班人,而且有利于减少青少年犯罪,为维护社会稳定起到了巨大的社会润滑剂和平衡消减负能量的作用。

(三)提供大量就业岗位,创造巨大国民收入

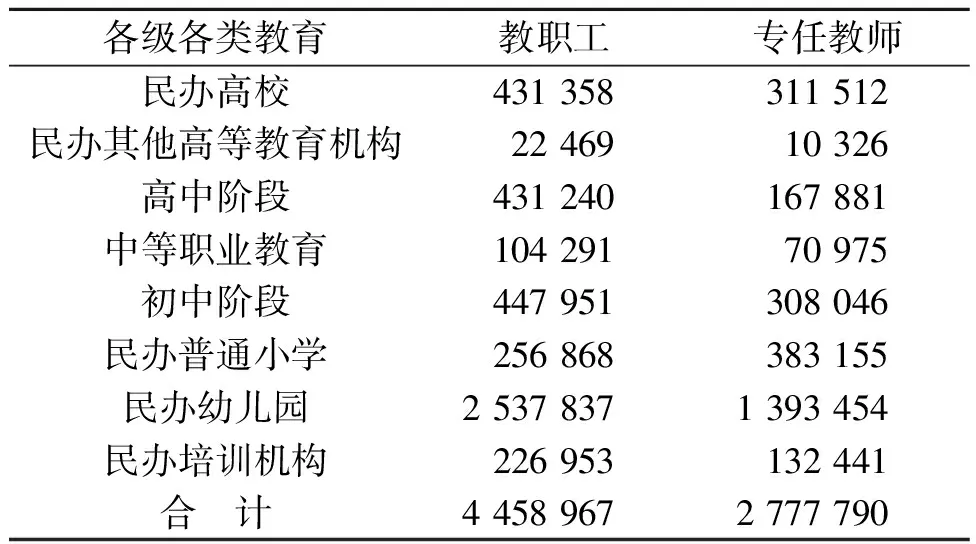

由表1可见,民办学校为社会提供了445万多个教职工就业岗位,其中专任教师岗位逾277万个。民办学校为此承担了相应的岗位工资、相关税费、退休统筹及其他社会福利等支出,同时拉动了区域周边相关产业的发展,如房地产、校车、校服、课桌、印刷、教具以及餐饮等,为社会提供了数以万计的就业岗位,也为国家创造了十分可观的国民收入。

(四)自筹办学资金,节省大量公共财政

学校是一个完整的生态系统,出资办学涉及大量的资金及持续性投入,且回收周期漫长。据统计,2014年民办学校举办者投入就高达1 313 476万元*数据来源于《中国统计年鉴(2016年)》。,这是一个相当庞大的数字,也是举办者自掏腰包或在市场中筹集到的资金。2016年,全国教育经费总投入为38 888.39亿元,其中国家财政性教育经费(包括公共财政预算安排的教育经费、政府性基金预算安排的教育经费、企业办学中的企业拨款、校办产业和社会服务收入用于教育的经费等)为31 396.25亿元。全国公共财政教育经费(包括教育事业费、基建经费和教育费附加)为27 700.63亿元,比上年增长7.11%。

表1 2016年各级各类民办学校教职工及专任教师情况/人*《各级各类民办学校校数、教职工、专任教师情况》,2017-08-22,http://www.moe.gov.cn/s78/A03/moe_560/jytjsj_2016/2016_qg/201708/t20170822_311616.html。

我国教育经费投入和各级教育生均公共财政预算教育事业费均呈现大幅增长的趋势(见表2)。国家财政对学校的支持越多,民办学校为政府节省的公共财政也越多。2016年全国各级各类学校学生总人数为3.13亿人,全国教育经费总投入为3.89万亿元,民办教育各类在校生达4 825.47万人*数据来源于《全国教育事业发展统计公报(2016年)》。。按照2016年总投入给全国各级各类公办、民办学生的同等待遇平均计算,民办学校节约的公共财政教育事业费不可小觑,高达5 997.09亿元*计算方式:3.89万亿元/全国学生数3.13亿人≈生均年12 428元,生均年12 428元×民办教育学生总数4 825.47万人≈5 997.09亿元。。

表2 2015—2016年各级教育生均公共财政预算教育事业费增长情况*教育部:《2016年全国教育经费执行情况统计公告》,2016-10-17,http://www.moe.edu.cn/srcsite/A05/s3040/201710/t20171025_317429.html。

(五)激发市场活力,推动体制创新发展

民办教育也是党和国家的教育。梁漱溟先生曾说:“官不办教育,听社会上有志的人去办教育,才得愈办愈活。”*转引自马海杰:《论梁簌溟的教育思想》,河南大学2006年硕士学位论文。事实正是如此,民办学校大大激发了我国教育市场的活力,对公办教育也是有力的促进。经过几十年的发展,我国的民办学校并不乏闪光点,同样具有相当的实力。例如,闻名全国的北京私立汇佳学校,办学至今一直是高端民办中小学的典范,其成功的原因值得公办学校及民办学校的举办者深思。我国民办高校在把握人才导向、适应社会需求方面有着先天的敏锐性,根据艾瑞深中国校友会网的《2016中国大学评价研究报告》,全国民办高校共有28个专业荣膺六星级专业,跻身中国民办大学顶尖专业队列;78个专业荣膺五星级专业,跻身中国民办大学一流专业队列*新浪教育:《2016中国民办大学最佳专业排行榜》,2016-06-14,http://edu.sina.com.cn/gaokao/2016-06-14/doc-ifxszkzy5270243.shtml。。诸如此类的民办学校佼佼者,无论是对公办学校还是同类型的民办学校来说,都具有一定的示范与引领作用。同时,这些民办学校又像“鲶鱼”,不断刺激着其他学校参与竞争,稳中求进、进中就胜、胜中求质。举办者的审时度势和创新思维,有力地促进了学校间的思想碰撞,为我国民办教育的发展提供了更多的创新思路。

与公办学校一样,民办学校对社会文明、文化的传承和教育本身都具有巨大的贡献。同时,受举办学校这种善举的社会影响与校园文化的长期熏陶,举办者文明素养不断提升,彼此间形成了一种相互促进的关系。

二、民办学校举办者的创业艰辛与新法下的困惑、担忧

(一)举办者的创业艰辛

在所取得的一系列成就背后,蕴藏着民办学校举办者多年苦心经营的办学心血。早年他们艰难地在体制夹缝中求生存,而后历经艰苦、探索求进,才形成了如今繁荣发展的局面。1993年颁布的《中国教育改革和发展纲要》提出民办教育的“十六字”方针——“积极鼓励、大力支持、正确引导、加强管理”,1997年颁布的《社会力量办学条例》为民办教育的发展提供了行政法规。国家在鼓励社会力量参与办学方面作了积极尝试,通过政策支持和引导,为民办教育创造了良好的政策环境。一批有前瞻思维和开拓精神的人响应国家号召,筹办民办学校。但办学校毕竟不同于做生意,不但需要举办者具有正确的教育理念,更需要具备攻坚克难、坚守如一的精神品质。课题组在调研过程中了解到很多民办学校举办者的办学经历,他们砸锅卖铁、不领工资、外债高举甚至倾家荡产、众叛亲离,饱受制度挤压、社会偏见和不公正待遇的委屈,虽说也有养家糊口赚钱的目的,但其本心更多的是造福一方学子。随着国家对民办教育支持力度的加大,举办者最艰难的日子已经过去,如今《修正案》已经实施,但不少举办者陷入进退两难的境地。《修正案》既然要求分类管理工作平稳有序地过渡,那么体恤举办者办学不易、安抚举办者的情绪、了解举办者的诉求、保障举办者的权益和树立举办者的信心等就显得至关重要。若没有这些民办学校的举办者,就没有民办教育数十年发展带来的辉煌成就。

(二)新法下举办者的困惑和担忧

在《修正案》明确对民办学校进行分类管理的背景下,曾有民办教育研究专家表示“浙江和广东已经跑得非常前面了,但政府一声口哨,我们又得返回来,一切从起点开始”,话语中流露出对民办学校发展前景的迷茫。课题组在调研中发现,民办学校举办者也不同程度地表露出困惑和担忧。

自《修正案》颁布后,社会上出现了两种非常令人焦灼的现象:一是对非营利性持悲观态度的举办者,不断抛出转让或出售学校的消息,他们因看不到民办教育未来明朗的发展形势而选择放弃办学;二是对营利性持乐观态度的券商资本,四处寻觅学校欲加以收购并包装上市,其中以非学历教育阶段的幼儿教育最甚。大量民间资本进入幼儿教育市场,并非益事。目前,许多幼儿园举办者都在担忧民间资本会扰乱学前教育正常的生态秩序,一旦民间资本大量涌入,不但会大幅度提高现阶段幼儿园举办者拓展业务、兴办新园的成本,而且会让真正懂教育、爱教育和有心办教育的人因哄抬的价格望而却步,给学前教育市场的健康发展埋下隐患,更会大大挫伤举办者热烈的教育情怀。特别是民办高校和部分优质高中的举办者,显得忧心忡忡:选择非营利性意味着放弃学校财产权,心有不甘且消磨了发展原动力;选择营利性则担心差别化政策会造成体制性歧视,今后难以生存和发展。这显然与政府为鼓励社会力量办学、促进民办教育健康发展而出台《修正案》的主旨相悖,不得不引起重视。

显然,如果以营利性与非营利性的分类而产生政策待遇上的极端偏颇,可能导致的结果是:举办者不善待校长,校长不善待教师,教师不善待学生,最终损害学生接受平等的优质教育的权利,甚至损害国家的人才战略和民族的发展未来。举办者一旦丧失办学信心,必将影响民办教育利益相关者的利益,继而引发民办教育领域的波动。因此,在国家顶层制度设定后,迫切需要出台地方的配套政策,重振民办学校举办者的办学信心。

三、对地方新政的政策建议

(一)善待举办者应是地方新政的一个鲜明出发点

课题组的调研数据显示:尽管国家明文规定义务教育阶段不得实施营利性办学,但仍有45%的举办者倾向于选择设立营利性民办学校。举办者对营利性的诉求居高不下,反映出追求利润也是举办者办学的重要驱动力。《修正案》明确区分营利性与非营利性民办学校,令举办者担心因选择营利性而受到不公正待遇。国家的制度安排不应成为另一种歧视的逻辑起点,民办教育划时代的新阶段不能再有制度性歧视。国家明确民办学校的营利性与非营利性,为营利性民办学校提供了法律保障,实际上已经为其打开了一扇窗户,让非义务教育阶段的民办学校可以正大光明地走营利性道路,营利性学校也是公益事业。义务教育阶段及选择非营利性的非义务教育阶段的举办者,在“非营利性民办学校的举办者不得取得办学收益,学校的办学结余全部用于办学”的规定下,其公益性办学属性更加明显。但无论选择哪种类型,举办者都应得到政府和全社会的善待,善待举办者应成为地方新政的一个鲜明出发点。

(二)在不歧视的基础上给予差别化扶持

社会及公众要有“营利性民办学校和非营利性民办学校都具有公益属性”的意识,破除“发展民办教育是让私人发财”的狭隘观念;政府要防止片面的经济性政策带来的制裁式歧视,更不能对其设置障碍,因为无论是从经济还是从政治、文化、教育及人力资源水平提高上看,最大的受益者是政府、国家和老百姓*张铁明:《中国民办教育的财政贡献及政策建议》,暨南大学出版社2013年版,第94页。。在营利性的经济效益和恒产力量的驱动下,只要制度安排合理,更能激发举办者潜在的办学动力,努力把学校办得有质量、有特色、有创新,以吸引更多的生源和为社会培养更多的专业人才,形成社会、国家、家庭、学生和举办者多赢的局面。因此,民办学校分类管理工作应在不歧视的基础上制定差别化的扶持政策,认识到营利性与非营利性的分类管理是国家的意志和制度安排,要始终坚定营利性学校也是公益性教育的观念。

(三)法规和章程都要明确举办者的权益

地方新政的导向直接关系地方民办教育发展的未来。《修正案》出台后,地方政府肩负着制定落地政策的重任。民办学校举办者根据学校章程规定的权限和程序参与学校的办学及管理,使章程成为学校的“宪法”,也成为举办者参与学校办学、管理的“标尺”。因此,地方新政所制定的法规,既要结合当地和学校的历史及现实,又要充分考虑营利性民办学校与非营利性民办学校的差异性,根据不同特征明确举办者的权益。这是对举办者有着充分尊重前提下的制度性必要作为,是地方政策和学校章程绕不开的一个基点。

(四)尊重举办者的办学理念与经营管理治权、产权的传承

举办者的办学理念往往拥有独特性和创新性。选择非营利性的举办者拥有经营管理治权,选择营利性的举办者拥有产权专属的延续性,这些都是举办者延续治校思想的重要方式。学校教育的发展特征和品牌建设,客观上决定了学校的发展理念及其管理应具有一脉相承的延续性。在《修正案》出台到正式实施期间,为确保民办学校的持续健康发展,对于举办者先进的办学理念和经营管理治权、产权,应鼓励他们通过制定相应的规章制度和章程使其“合法化”或代际传承,避免因举办者的更替而使学校发展出现大的波动。

(五)支持举办者合法的多种经营管理办法

目前,民办学校经营管理方式的有限,以举办者直接管理或董事会任命校长直接管理的方式居多。《修正案》出台后,营利性民办学校与非营利性民办学校并存,地方新政应当支持民办学校探索多种经营管理办法,充分激发两类民办学校的活力,最大限度地发挥两类学校各自的优势,为学生提供更好的教育服务。例如,支持非营利性民办学校购买服务,委托优质的学校运营团队管理学校;支持营利性民办学校走集团化发展道路,统一接受集团公司管理的经营办法等。

(六)支持举办者获得合法的奖励和报酬

对于非营利性民办学校的举办者,《修正案》要求其不得取得办学收益,办学结余全部用于学校继续办学;而对于营利性民办学校的举办者,其办学结余可以按照《公司法》等法律法规处理。《修正案》及其后国务院颁布的《鼓励社会力量兴办教育 促进民办教育健康发展的若干意见》,都十分注重吸引社会力量投身到民办教育领域。地方落实政策一定要让举办者有充分的动力,特别是义务教育阶段的民办学校,法律明确要求非营利办学,举办者的投资动力会受挫,因此合法的过程奖励和报酬显得尤为必要。这种奖励和报酬不论多少,都代表政府和社会对其办学成绩的肯定与认可,有利于提高举办者的办学信心和积极性。对于营利性民办学校,政府也应将奖励和报酬纳入政策考虑范围,以吸引更多的社会资金和力量参与办学。

(七)给作出突出贡献的举办者相应的社会荣誉

给作出突出贡献的民办教育举办者相应的社会荣誉,首先是基于举办者对社会所作的巨大公益贡献,他们理应受到社会的尊重和认同。其次,按照马斯洛的需要层次理论,举办者希望得到的恰好也是较高层次的尊重和自我实现。社会对举办者的态度折射出其对民办学校和民办教育的态度。尊重民办教育就应当尊重举办者,给办学优异的举办者相应的社会荣誉,以满足举办者的办学自豪感和成就感,实现自我价值,并将这种荣耀自觉地带回办学实践,从而更加尊重教师,形成教师尊重学生、学生尊重家长、家长尊重举办者以及校长、教师与社会之间互相尊重、互相认可的良性循环,最终为民办教育的发展创造更和谐的办学氛围。

在民办学校的发展主体中,举办者由于其独特的举办、召集(资金、人才)和责任、创新职能的担当,毫无疑义地成为一个核心要素。社会与政府如何对待举办者,不仅折射出现代社会文明的水平、政策的水平和道德价值的水平,而且预示着学校这一承载着举办者梦想的航船到底能走多远。因此,地方政府在制定配套政策时秉承善待民办学校举办者的理念,是一种必然之义。