食品安全危机下我国乳制品行业制度变迁及政策特征分析

2018-03-07靳明,陈雯

靳 明,陈 雯

(浙江财经大学工商管理学院,浙江 杭州 310018)

乳制品产业链一般划分为上游(农业生产,主要指奶牛的放牧养殖)、中游(乳制品加工环节)和下游(储藏运输销售环节)[1]。相对于欧美发达国家来说,我国乳制品行业发展起步晚,产业链各阶段发展不均衡,监管体系、政策法规及行业准则等存在诸多不完善之处,这些问题在一系列重大食品安全事件中被充分暴露出来。其中,对消费者和产业冲击力最强、最具代表性的食品安全事件是2008年9月爆发的“三聚氰胺”毒奶粉事件。此次事件使消费者对国内食品安全问题空前敏感,甚至出现消费者到境外抢购奶粉、进口奶粉一货难求和价格暴涨的现象,对乳制品行业乃至整个食品行业有着不可估量的负面影响,导致乳制品产业结构的大调整。“三聚氰胺”毒奶粉事件发生后,政府加快乳制品行业标准的制定进程,密集出台一系列政策法规,政策的主要关注点也从食品卫生转到食品安全。

“三聚氰胺”毒奶粉事件后,消费者需求行为、产业结构与企业行为及政策导向都发生了重大转变。在此背景下,国内学者纷纷展开国内乳制品监管体系和政策法规的相关研究,但鲜有文献系统分析重大食品安全事件前后乳制品行业的制度变迁与政策特征等问题。本文基于供给侧改革和需求侧刺激及制度变迁理论,初步构建一个我国乳制品行业制度政策的分析框架,系统梳理“三聚氰胺”毒奶粉等重大食品安全事件后我国乳制品行业的制度变迁历程、方式及政策特征,并提出相应的政策建议。

一、相关文献综述

(一)供给侧改革和需求侧刺激的相关理论

学术界普遍认为“供给侧改革”主要就是解决产能过剩和有效供给不足的问题[2][3],通常将其划分为减少无效供给和增加有效供给两个方面[2][4][5],主要手段以去产能、去库存、去杠杆、降成本和补短板为重点。与供给侧改革直接相对应的是需求侧刺激,即拉动经济增长的投资、消费和出口三驾马车。2008年金融危机后,投资和出口拉动经济增长的动力作用逐步减弱,消费渐渐成为拉动经济增长的主要动力。结合消费升级及乳制品行业特点,本文在乳制品行业的需求侧刺激研究中将主要考虑消费端的刺激作用,即需求侧刺激和消费端刺激在文中属同义。

目前,主流观点强调通过供给侧改革与需求侧刺激双向推动来拉动经济增长[4][6][7]。2016年,在杭州召开的G20峰会的奶业峰会强调“以供给侧改革与需求侧刺激双向推动作为政策导向带动乳制品行业的发展”[8]。因此,本文基于供给侧改革与需求侧刺激双向推动的政策基础展开研究,供给侧改革主要作用于乳制品产业链中上游,需求侧刺激主要作用于乳制品产业链下游。

(二)制度变迁理论

制度变迁理论源自于新制度经济学。新制度经济学利用交易费用的概念把成本收益分析这一新古典经济学方法应用于制度的分析,并解释制度对经济发展起到的决定性作用。肖特把制度的研究分为两类:一类是康芒斯的集体行动带来的理性设计;另一类是门格尔的个人理性产生的有机演进。前者是制度的外生性分析,强调制度形成背后的有目的的集体理性,代表人物有诺斯和林毅夫等;后者是制度的内生性分析,更强调无数经济个体自利行为的相互作用,代表人物哈耶克则遵循这一研究路径。

诺斯将制度变迁视为一种制度均衡-非均衡-均衡的过程,并首次给出制度供给分析框架,期望经济主体更多地从利他与自利相容的角度推动制度供给,经典的制度供给理论属于诱致性制度供给理论[9]。林毅夫则认为制度变迁是人们在制度不均衡时追求潜在获利机会的自发变迁与国家在追求租金最大化和产出最大化目标下通过政策法令实施的强制性变迁,即将制度变迁分为诱致性制度变迁和强制性制度变迁。他认为诱致性制度变迁是由个人或一群人在响应获利机会时自发倡导、组织和实现对现行制度安排的变更(或替代)或是对新制度安排的创造,即强调自发地进行制度供给。在前人研究的基础上,他首次提出强制性制度变迁的概念,认为由于外部效应和“搭便车”问题的存在,诱致性创新提供的新制度安排的供给将少于社会最优状态下的供给,因而必须由国家干预来弥补持续的制度供给不足(即由国家提供强制性制度变迁),并在此过程中发挥决定性的作用,具体表现在三个方面:一是国家凭借其垄断强制力,以最快的速度和最短的时间推进制度变迁,提高制度变迁的效率;二是国家通过强制性手段和意识形态等减少外部性和“搭便车”现象,降低制度变迁的成本,加速制度变迁进程;三是国家凭借暴力潜能方面具有的比较优势,通过规模经济降低制度变迁的制度供给不足,这就要权衡政府的预期收益与推行强制性制度变迁的预期费用的比较,如果前者小于后者,那么国家仍维持原有制度的低效率不均衡,否则国家就采取行动消除制度不均衡。本文主要引用林毅夫基于中国市场背景提出的制度变迁理论,并将制度变迁方式分为诱致性制度变迁和强制性制度变迁。

二、“三聚氰胺”事件后乳制品行业制度变迁方式与政策特征

(一)“三聚氰胺”事件后我国乳制品行业制度变迁分析框架

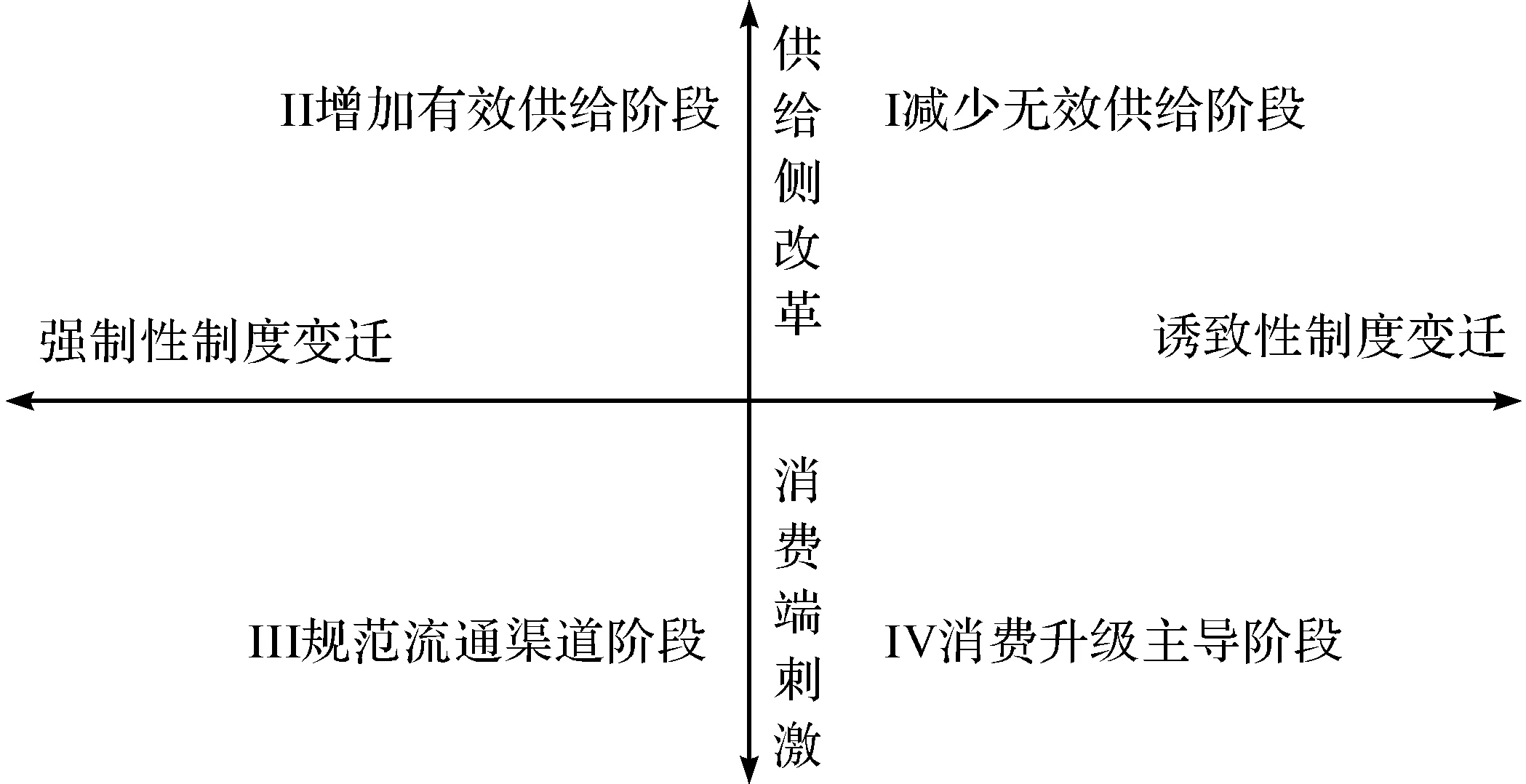

本文初步构建一个“三聚氰胺”毒奶粉事件后我国乳制品行业的制度变迁与政策特征的分析框架,客观评价现行的乳制品行业制度政策,并提出具有针对性的行业政策建议。这一分析框架是基于供给侧改革和需求侧刺激的相关理论及制度变迁理论构建的。首先,梳理2008年“三聚氰胺”毒奶粉事件后颁布的相关政策,根据每一类政策的着力点(即政策的主要目标方向是供给侧还是消费端)将纵坐标轴划分为供给侧改革和消费端刺激两个方向;其次,横坐标轴为制度变迁方式,根据政策主要是由哪个变迁主体主导(即由市场需求诱导为主还是政府导向和强制推行为主)将制度变迁方式划分为诱致性制度变迁和强制性制度变迁。如此,2008年“三聚氰胺”毒奶粉事件以来我国乳制品行业的制度变迁历程可划分为I减少无效供给阶段、II增加有效供给阶段、III规范流通渠道阶段和IV消费升级主导阶段(如图1所示)。需要说明的是,本文对我国乳制品行业制度变迁历程的阶段划分不是绝对的,乳制品行业制度变迁的界限也并非泾渭分明。其原因有二:一是由于制度变迁在时间上具有连续性,因而阶段的划分在时间上不是绝对的,无法避免重叠现象的发生;二是由于乳制品行业发展的非均衡性,对不同制度变迁主体在不同阶段的角色和地位的界定是相对的。然而,这不影响本文对乳制品行业变迁历程的总体把握和变迁方式的主导分析。

图1 “三聚氰胺”事件后我国乳制品行业制度变迁分析框架

(二)各阶段制度变迁的特点与政策特征分析

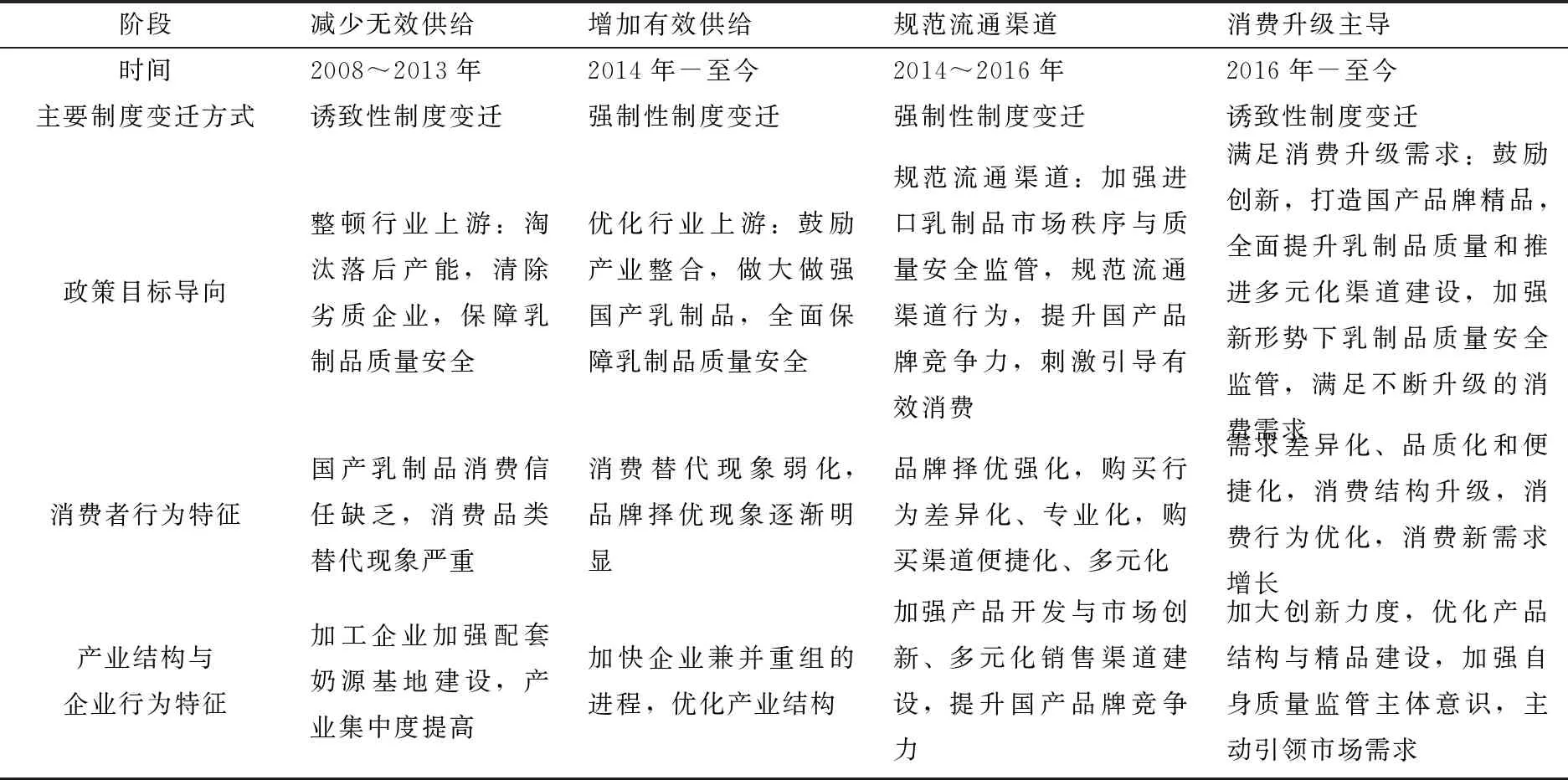

每个阶段由于制度变迁方式的不同,其主要政策目标导向、消费者行为、产业结构和企业行为等都表现一定的特点,简要归纳后如表1所示。

同时,为分析评价“三聚氰胺”毒奶粉事件后各阶段的乳制品行业政策特征,本文对我国2008年后有关乳制品质量安全的主要政策整理后如表2所示。

各阶段的政策目标导向主线是通过食品安全监管体系和产业政策的不断优化进行供给侧改革和需求端刺激,在保障乳制品质量安全的前提下持续增强国产品牌的竞争力,以满足日益增长的消费升级需求。以下分析评价各阶段制度变迁的特点及政策特征。

表1 各阶段制度变迁的特点

1.减少无效供给阶段(2008~2013年)。频发的乳制品危机事件造成消费者对国产乳制品信任缺失,消费替代现象严重(如以进口奶粉替代国产奶粉等)。在这种严峻的食品安全形势和社会压力下,由市场需求诱致迫使政府制定政策法规来加强食品安全监管、规范行业发展,减少无效供给,形成“自下而上”的诱致性制度变迁。我国乳制品行业起步晚,1995年才正式通过《食品卫生法》,随着市场经济制度和农业生产技术的变迁,《食品卫生法》的相关规定与现实情况出现不匹配的情况(即“制度非均衡”),2008年的“三聚氰胺”事件集中暴露了国内乳制品行业在快速发展过程中遭遇的“制度非均衡”现象。这种“制度非均衡”具体表现在:一是个体养殖与大市场存在不对称,使散户处于产业链交易的弱势地位,交易成本高、风险大;二是散户小规模养殖与社会化大生产不对称,使奶源建设长期处于外部规模不经济,降低奶源供给效率,满足不了加工企业的奶源需求;三是乳制品行业利润高,加工企业的进入门槛却较低,导致产品质量参差不齐,易出现监管困难等难题。消费者对乳制品质量安全的强烈需求倒逼乳制品企业及政府加强质量安全控制,推动这一阶段乳制品行业自下而上的制度变迁。

此阶段的政策目标导向主要是通过供给侧改革减少无效供给,措施手段以整顿行业上游为主。政府通过加强食品安全监管体系建设、制定及完善行业政策法规来规范行业秩序特别是行业上游的发展秩序,淘汰落后产能,从而保障乳制品质量安全。

长期以来,我国食品监管思路主要集中于食品卫生管理(1982和1995年制定和修改了《食品卫生法》),直到2001年国内才开始建立食品质量安全市场准入制度。2004年,基于产业链进行分部门管理的监管体系变革,但多头管理造成权责难以分明,出现大量的监管漏洞(如2008年在原奶中添加“三聚氰胺”的奶站就处于监管空缺的状态),反映我国乳制品监管体系极度不合理。2009年2月,正式颁布《食品安全法》,包含食品生产、经营及食品添加剂等安全要求和管理及食品安全监管体制、食品安全标准制度、食品安全风险监测和评估制度、食品生产经营制度、食品检验制度、食品进出口制度和食品安全事故处置制度等有关食品安全问题的综合性法律框架初步形成。

经过第一阶段的行业整顿,有效改善了行业发展环境,市场供给秩序和消费者信心得到一定程度的恢复,加工企业强化配套奶源基地建设,奶源规模化、机械化和标准化建设成效显著,到2015年时已实现100%的机械化挤奶[10],减少无效供给阶段的政策目标基本实现。

表2 我国乳制品行业主要政策

注:根据中国食品安全网、中国产业信息网和中国奶业协会的相关资料整理而得。

2.增加有效供给阶段(2014年-至今)。在国产乳制品质量逐步提升的同时,国外乳制品在国内市场也发生了危机事件*国外乳制品造假事件分为两类:一类是国内企业从国外进口大包装乳粉,然后在国内进行分包,此间会出现原料掉包、掺劣掺假和加工条件不合格等问题,即“分装”;另一类是对原劣质奶擦除原有标识、重新喷码和私印外包装盒等方式,将国外奶粉批号篡改后出售,即“贴牌”。[11],因此消费者用国外奶粉替代国产奶粉的紧迫性和意愿逐渐淡化,消费者行为开始注重品牌择优。但在危机事件影响持续及消费升级的趋势下,国外乳制品在国内市场的占比仍居高不下。相关数据表明,2007年外资品牌的市场占比仅为40%,而目前已上升至60%[12],说明国产乳制品无法满足国内有效需求的现实情况。在第一阶段行业整顿的基础上,第二阶段的“初始条件”发生变化,使国产乳制品与国际乳制品竞争成为可能,但产业集中度不高、品牌竞争力不强等问题严重制约国内乳制品行业的可持续发展,此时市场自发的变革难以解决产业结构升级问题。因此,这一阶段的政府扮演主导角色,采取“自上而下”的强制性制度变迁方式,在继续保障食品安全供给的同时出台一系列政策法规,重点进行国内乳制品产业结构升级、平衡国内外乳制品竞争关系、促进国产乳制品行业发展。

此阶段的政策目标导向是增加有效供给,措施手段以优化行业上游结构、鼓励国产乳制品企业做大做强为主,政府主要采取以下的措施进一步保障乳制品质量安全、提升国产品牌竞争力。(1)修订《食品安全法》。2015年新修订的《食品安全法》被称为“史上最严”的食品安全法律。该法共154条,篇幅是2009年颁布的《食品安全法》的两倍,修改近80条。以法律的形式巩固食品监管制度改革的成果,明确各部门职责,并就食品安全薄弱的农村增设食品药品的监管机构;完善食品安全的风险评估制度,建立食品安全风险交流制度;突出全程管理;突出企业的责任;突出地方政府的责任;突出社会共治;突出法律责任,坚持刑事责任优先的原则,并强调首付责任制;首次针对婴幼儿配方食品撰写了条文。(2)修订行业与市场准入规则(如颁布《婴幼儿配方乳粉产品注册管理办法》等)。执行最为严格的市场准入制度,鼓励国产乳制品企业通过兼并重组等措施提高产业集中度、优化产品和产业结构,鼓励国内乳制品企业做大做强。

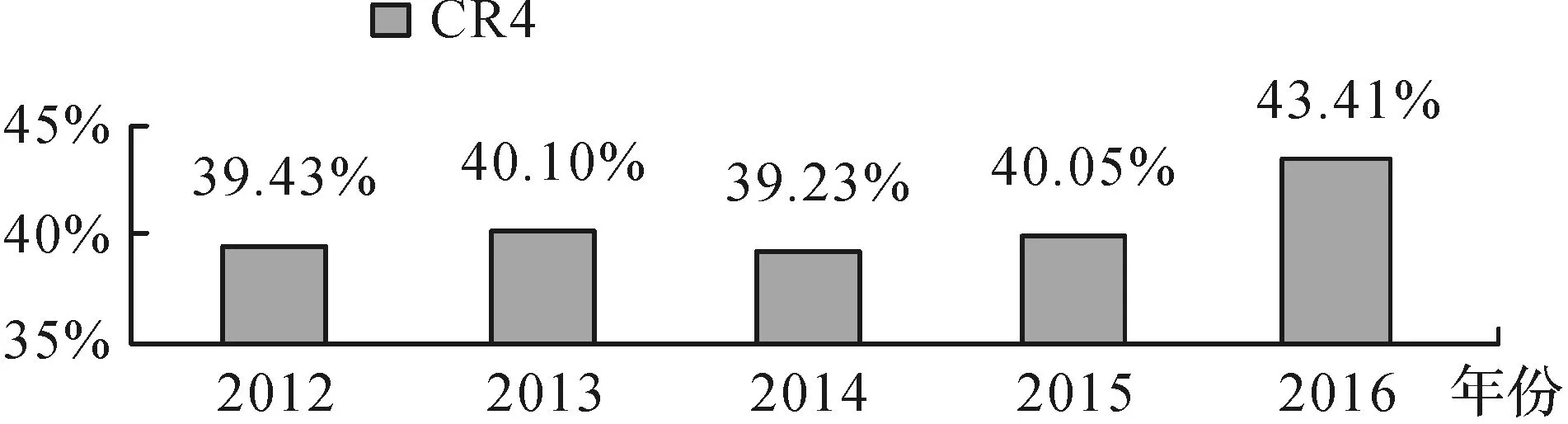

此阶段的政策法规促使乳制品企业加快兼并重组进程,产业结构得到优化,市场竞争力得以提高,如2014年颁布的《推动婴幼儿配方乳粉企业兼并重组工作方案》使国内乳制品产业集中度有所提升。图2显示,2016年CR4指数(一般以某一行业排名前4位的企业的销售额或生产量等数值占行业的总销售额或总生产量的比例来度量,文中采用销售额)较上年出现明显的上升。2016年印发的《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》是围绕新修订的《食品安全法》配套制定的。2017年8月3日-8月18日,陆续通过婴幼儿配方乳粉的注册企业数为41家,共计172个配方,注册审批工作仍在继续,相关政策实施效果有待进一步观察。

图2 2012~2016年中国乳制品产业集中度CR4指数①根据2012~2016年奶业年鉴数据整理计算而得。

3.规范流通渠道阶段(2014~2016年)。随着国内乳制品行业的发展和食品监管体系的日益完善,国外乳制品危机事件时有发生,消费者不再盲目追求“洋奶粉”,而是更加注重品牌的择优,这给刚从危机中恢复过来的国产乳制品行业带来发展的新契机。与此同时,消费者购买行为的差异化与专业化、购买渠道的便捷化趋势推动母婴店和电子商务平台等多元化渠道的发展,但进口乳制品和多元化流通渠道带来的各种乱象也给市场监管及行业政策提出新的挑战。因此,此阶段主要是政府加强进口乳制品市场流通秩序与质量监管、规范流通渠道行为的“自上而下”的强制性制度变迁。虽然渠道变迁是顺应消费者需求产生的,但渠道的多元化和便利性增强了国内外品牌竞争的力度,进口乳制品危机事件的多发也加大质量监管的难度,政府通过对流通渠道的规范间接支持国产品牌,这是由政府偏好决定的,因此具有一定的强制性。

在乳制品行业供给侧改革取得较大成就后,面对新需求趋势和新监管环境,政策开始从供给侧改革向消费端刺激过渡。政策导向开始着力于对乳制品市场特别是进口乳制品流通秩序与质量安全、多元化流通渠道的规范,从而间接提升国内品牌的竞争力。2014年8月实施的《关于跨境电商的56/57号文》就采取强制性手段来规范电子商务平台,淘汰不合格的进口乳制品品牌。消费者行为与政策导向作用于行业层面,乳制品企业加强产品开发与市场创新及多元化销售渠道建设,丰富产品种类、细分了市场,提升国内品牌竞争力。同时,为进一步恢复消费信心、全面保障乳制品质量安全、引导有效需求的健康可持续发展,政府借鉴发达国家的先进经验,强调以药品的标准来监管奶粉。2014年,先推行奶粉进药店等措施,接着2016年颁布的《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》就要求配方具备40%以上的差异程度,意在引导产品差异化发展,以满足消费者对产品多样化新需求的增长。但就现今政策实施效果来看,这些政策措施的效果还有待观察(如奶粉进药店政策与消费者的消费习惯相左),效果并不理想。

4.消费升级主导阶段(2016年—至今)。在前三个阶段发展的基础上,乳制品危机事件的影响正在逐步淡化,国内众多领域的消费升级主导趋势开始形成[13]。消费升级带来的差异化和品质化需求趋势推动产品优质化与多样化、渠道便捷化与多元化发展。在此阶段,消费升级主导下形成的新消费需求诱导政府和企业主动适应并引导市场需求,在更高层次上再次形成“自下而上”的诱致性制度变迁。因此,该阶段的政策具有一定的间接性和市场导向性,即这一阶段的制度变迁是市场主体为获得市场潜在收益而自发形成的,是以市场为导向的,政府只是通过市场对产业化微观主体间接地起到引导作用。

此阶段的政策目标导向是鼓励企业创新,打造国产品牌精品,加强新形势下多元化产品与渠道建设及全面质量安全监管,满足和引导不断升级的消费新需求。消费者行为及政策导向促使企业加大产品和市场创新力度,优化产品结构和精品建设,不断加强自身质量监管主体意识,主动引领市场需求。

为满足不断升级的消费需求,国内乳制品市场呈现产品品类与品种多样化、产品品质升级化及电子商务平台等多元化购物渠道快速发展的新趋势,但也给乳制品安全监管带来新挑战(如婴幼儿配方奶粉出现配方过滥等问题)。2016年上半年,国内有103家婴幼儿配方奶粉生产企业,平均每家企业拥有近20个配方,但配方差异性并不大。2016年10月颁布的《婴幼儿配方乳粉产品注册管理办法》要求配方具有40%的差异性,意在加强产品差异化建设,并要求婴幼儿奶粉的配方须从原来的“备案制”改为“注册制”,严格市场准入,加强国内外乳制品监管。无论是否导致行业大洗牌,这对企业特别是中小企业的管理能力、控制体系、品牌战略及营销战略都是不小的考验。这些问题只是新消费需求带来挑战的冰山一角,如何进一步提升乳制品质量、提高国产品牌竞争力,如何加强不断涌现出的新渠道监管都将是政府监管的重点和难点。

三、政策建议

通过对政策的分析评价,结合发达国家乳制品行业发展及监管经验,本文提出完善乳制品行业制度政策的主要建议:

1.全面提升乳制品质量水平,加强全面质量监管。《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》为今后乳制品行业制度变迁提供了政策指导,指出坚持以质量第一为价值导向,注重以质量提升减轻安全监管压力,促进企业质量管理水平和核心竞争力提高,推动国内产业价值链从低端向中高端延伸。

现阶段,乳制品行业仍需开展全面质量监管,以提升国产乳制品质量水平、质量层次及品牌影响力,从而满足消费者的质量需求。而作为最严最全的食品安全法律,新《食品安全法》需全面的政策配套、全过程的产业链监管、全体系的组织保障来保证它的有效落实。从目前执行情况来看,很多被看好的法规政策并没有取得相应的效果。政府可从以下几个方面保证相关法律法规的有效落实:(1)全面的配套政策制定,在继续推动国内食品安全标准与国际标准对接的同时,充分考虑到国情、消费者心理、社会经济发展和消费升级趋势。目前,规范乳制品产业链下游特别是流通渠道和销售环节的配套政策较少,相关配套政策的制定缺乏统一性、专业性及权威性,还需考虑新品类是否能得到兼容。(2)全过程的产业链监管,要求政府监管不仅注重产业链中上游奶源和加工过程的质量监管,也需加强对下游储存运输流通渠道和销售环节质量安全的监管,真正做到从田间直至餐桌的全程食品安全信息可追溯管理。可考虑利用物联网技术,推进质量监管技术升级和全产业链追溯与监管的无缝衔接。(3)全体系的组织保障,要求建立统一权威的食品安全监管体系,强化执法过程的效率性、权威性,在突出地方政府责任与社会共治、改革基层监管机构、加快网络监管体系建设等方面具有较大的改进余地。在新形势下,政府应适当创新管理模式和方法手段(如加快企业主体责任制建设、推广“奶业风险担保基金”等奶业利益共同体举措),健全消费者投诉渠道,落实政府、企业和社会各方责任,充分发挥风险预防机制的作用,将监管工作重心下移,提高监管工作的整体效率。切实加大监督力度,严惩违法违规行为,保证相关机构及条文的权威性,以保证政策实施效果。

2.适应和引领消费升级趋势。消费升级带来的需求差异化、品质化和便捷化趋势,促进消费结构升级和消费新需求增长,刺激企业加大产品创新力度,进而国内乳制品市场呈现产品品类与品种的极大丰富,带动电子商务等渠道的发展,这些都为国产乳制品差异化建设带来机遇,但也给政府的安全监管带来新挑战。(1)鼓励企业在全面提升乳制品质量水平和质量层次的基础上提高绿色产品供给比重,强调在提升农产品附加值的同时进行产品差异化创新,抢占正在逐渐形成的细分品类市场,以缓解国产品牌竞争力不足的问题,致力于在新型市场环境下打造国产乳制品品牌精品。可通过市场准入来规范市场行为,同时考虑新品类是否能得到兼容。(2)鼓励企业加强大数据时代消费者需求的专业化分析,发现潜在需求,从而更好地进行产品创新,达到引导消费新需求的目标。(3)随着多元化渠道的发展,如何促进电子商务购物平台、母婴店等专业化实体店等多元化购物渠道的有效融合,已成为政府面临的新难题。政府应充分发挥好各销售渠道的优势,使各销售渠道分工明确,鼓励企业在实体店提供专业化服务,并有效整合在线销售,即强调网上销售只是一种流通手段,而实质性的质量安全监管主要在实体店这一环节完成。这样既保证产品质量,又规避多元化购物渠道带来的多而杂的食品安全监管难题,还能满足消费者对专业化服务与购买便捷性的需求,有利于提高国产品牌的竞争力。

本文虽然构建了一个“三聚氰胺”事件后的我国乳制品行业政策分析的逻辑框架,但鉴于该框架是基于中国目前特定背景下提出的,而且其框架结构和政策分析可能还显得比较粗糙,并不一定具有普遍的借鉴意义,但总体思路对分析我国乳制品行业发展变迁方式和政策特征仍起到很好的参考作用。

[1] 郭昱.我国乳制品产业链竞争研究[J]. 中国畜牧杂志,2008,(10):14-17.

[2] 徐礼伯,钞小静.新常态下的供给侧改革与中国产业结构升级——基于钻石理论的视角[J]. 江海学刊,2016,(4):80-87.

[3] 新财富.供给侧改革到底是什么[EB/OL]. https://xueqiu.com/9028667066/61406855.

[4] 刘亮.供给侧改革应与需求侧管理相配合[J]. 贵州社会科学,2016,(7):117-122.

[5] 李文焕.乳制品行业的供给侧改革[J]. 中国奶牛,2016,(8):41-44.

[6] 李由.发展需求与政府供给——兼论供给侧改革[J]. 人民论坛,2015,(12):19-21.

[7] 任保平.供给侧改革与需求管理相结合的经济增长路径[J]. 甘肃社会科学,2016,(4):208-212.

[8] 张峰.加快乳品供给侧结构性改革步伐[J]. 中国畜牧业,2016,(18):34.

[9] 姚作为.制度供给理论述评——经典理论演变与国内研究进展[J]. 财经理论与实践,2005,(1):4-8.

[10] 王兆华.主要发达国家食品安全监管体系研究[J]. 中国软科学,2004,(7):19-24.

[11] 国务院.食品安全建最严处罚制度[EB/OL]. http://news.cnfol.com/guoneicaijing/20140515/17865102.shtml.

[12] 中国产业信息网.2017年中国乳制品行业发展现状分析[EB/OL]. http://www.chyxx.com/industry/201703/506663.html.

[13] 中国产业信息网.2016年中国GDP、社会固定资产投资、恩格尔系数及宏观经济发展环境分析[EB/OL]. http://www.chyxx.com/industry/201609/452111.html.

[14] 蒋绚.集权还是分权——美国食品安全监管纵向权力分配研究与启示[J]. 华中师范大学学报, 2015,(1):35-45.

[15] 中国奶业协会.中国奶业质量报告(2016)[EB/OL]. http://news.wugu.com.cn/article/849300_2.html.

[16] 靳明,杨波,赵敏,章鑫鑫.食品安全事件的溢出效应与消费替代行为为研究——以乳制品系列安全事件为例[J]. 财经论丛,2015,(12):77-84.

[17] 靳明.绿色农业产业成长研究[M]. 杭州:浙江大学出版社,2008.

[18] 张利庠,孔祥智.中国奶业发展报告(2008)[M]. 北京:中国经济出版社,2009.

[19] 张利庠,孔祥智.中国奶业发展报告(2009)[M]. 北京:中国经济出版社,2010.

[20] 连晶晶.美国奶业发展经验对河北的启示[J]. 合作经济与科技,2017,(9):16-19.

[21] 安宇宏.供给侧改革[J]. 宏观经济管理,2016,(1):84.

[22] 李怀.发达国家食品安全监管体制及其对我国的启示[J]. 东北财经大学学报,2005,(1):3-8.

[23] 刘小峰.不同供需关系下的食品安全与政府监管策略分析[J]. 中国管理科学,2010,(2):143-150.

[24] 张喜才.食品安全危机事件与制度变迁——基于1978年以来重大食品安全事件的研究[Z]. “海右”全国博士生论坛,2010.289-304.

[25] 国务院办公厅.2017年食品安全重点工作安排的通知[EB/OL]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-04/14/content_5185702.htm.

[26] Sally Mccammon. Ensuring Safe Food[J]. Economic Perspectives,2002,7(5):25-26.

[27] LanceDavisn. Institutional Change and Economical Growth[M]. Shang Hai: Ge Qi Publishing House,2008.