变革型领导如何影响员工亲组织非伦理行为?

——一个被调节的中介作用模型

2018-03-07王晓辰

王晓辰,应 莺

(浙江工商大学工商管理学院,浙江 杭州 310018)

一、引 言

21世纪初,安然公司的破产及其财务丑闻的曝光重创了社会公众的信心,也引起人们对商业伦理的关注。纵观全球,从震惊国内外的“三聚氰胺”事件到大众的“尾气门”丑闻,从麦道夫的“庞氏骗局”到全球企业因欺诈造成的高额损失等,无一不暴露出商界非伦理行为的严重性和广泛性。伦理丑闻的频发引起社会各界的广泛关注,企业作为市场的重要组成部分,不仅需要承担经济责任,也要承担起社会责任,这样才能使其健康、持续地发展。鉴于此,组织研究领域的研究者们就组织中非伦理行为开展了一系列的研究[1],并关注此种行为发生的个体内部原因,譬如为何有些员工会为了实现自身利益而向外界泄露公司重要机密或偷窃公司财物;或者为阻碍组织目标实现而滥用组织资源等。谭亚莉等还发现,有些员工可能会基于组织利益从事非伦理行为,例如对企业的产品或服务进行夸大宣传,销毁损害公司声誉的相关文件等[1]。研究者将这种为了维护组织和成员利益而牺牲其他群体利益,并违背社会道德规范的行为称为亲组织非伦理行为(unethical pro-organizational behavior,UPB)[2]。当然,此类行为短期内会给企业带来一定效益,但是从长远看,则会损害企业及其他利益相关者的利益,并对企业的外部声誉造成消极影响。

就员工非伦理行为的影响因素而言,研究发现管理者对员工态度和行为的形成有着至关重要的影响[3]。管理者不仅能够引发下属的积极行为,如知识共享、建言行为[4]和创造力[5];也能潜移默化地引发员工的消极行为,如非伦理行为[6]。变革型领导是一种积极有效的领导行为,以往研究大多围绕变革型领导的积极效应展开,而对变革型领导可能带来的消极影响探究地较少[7]。根据社会认同理论,员工做出亲组织非伦理行为在很大程度上是基于对组织价值观的认同[2]。最近的研究也发现,组织认同对员工的亲组织非伦理行为可能有促进作用[8]。组织认同指个体本身对组织的目标、价值取向等的内化程度,可以用来解释员工和组织相互作用的机制,同时还能够有效预测员工的工作态度及行为。研究表明,变革型领导能够改善员工的自我协调,这有利于员工更好地理解所参与的工作,进而提升对组织的认同感,最终实现与组织价值观的良好匹配[7]。鉴于此,本文认为,变革型领导可能在组织认同的作用下对员工的亲组织非伦理有正向影响。

此外,研究发现领导组织化身(Supervisor’s Organizational Embodiment,SOE)会促进或抑制管理者领导方式对员工态度或行为产生的影响[9],SOE描述了下属对领导“组织代理人”身份的感知程度,即领导在多大程度上代表着组织。以往有关领导风格、行为对下属关于组织的态度和行为的影响研究有一个基本的假设前提,即领导代表着组织。但本文认为,不同员工对领导“组织代理人”身份的感知程度是有差异的,不是所有员工都将领导视作组织的代理人。在领导组织化身高的情况下,领导的一言一行是代表组织的,领导方式和行为与员工对组织的态度之间的关系会更强[9]。因此,本研究将领导组织化身作为调节变量,拟对变革型领导与员工组织认同的关系进行进一步的探究和分析。

本研究基于社会认同理论,考察变革型领导对员工UPB的影响机制,期望能丰富领导风格和行为对UPB作用机制的研究,探索变革型领导可能的消极影响,同时为组织如何减少员工亲组织非伦理行为提供理论指导和参考价值。

二、理论与假设

(一)变革型领导与员工亲组织非伦理行为

变革型领导的一个重要的本质是激励下属做出超出期望的努力。李超平和时勘认为,中国情境下的变革型领导包含“领导魅力、个性化关怀、愿景激励和德行垂范”这四个维度,在此基础上提出了具有中国特色的变革型领导[10]。变革型领导会通过设置高层次目标和榜样示范作用激励下属超越他们的工作期望,与此同时,给予员工个性化关怀和帮助,使下属的价值观和组织价值观相互匹配,从而使其致力于一个更高的集体目标。

变革型领导的各种行为表现可能通过影响员工态度和情感,使其员工表现出亲组织非伦理行为。首先,变革型领导向下属展现出的领导魅力容易使领导获得下属的认同、尊敬和信任[7],这有助于上级和下级建立深厚的情感联络并能保持良好的沟通,而社会交换理论认为上下级关系的维系建立在两者资源交换的基础上[8],下属表现出的亲组织非伦理行为一方面是为了履行义务,更可能是对领导或组织的一种回报;其次,领导的愿景激励也能够使下属感知到工作的意义,同时,鼓励下属执行具有挑战性的任务,完成远大的目标,激发了下属更高层次的需要,这在一定程度上提升了下属的工作激情,高的工作激情可能会导致员工为了实现组织目标而忽略伦理标准做出非伦理行为。另外,领导的个性化关怀通过关心下属的个性化需要及困难也能在很大的程度上改善领导成员关系,从而引发下属的亲组织行为。以往研究也证实员工对组织的工作激情、领导成员交换等对员工的UPB都存在影响[11]。

此外,如前文所述,变革型领导被认为是一种塑造员工超越直接个人利益,为组织提供“更大利益”的领导方式。而诸如“做假帐、贿赂、隐藏产品缺陷信息”等的亲组织非伦理行为可能有助于增加公司的利润,并被认为是一种对组织有益的能够创造“更大利益”的行为。近期研究也考察了变革型领导与下属UPB的关系,结果表明二者存在正相关关系[12]。因此,本文认为,变革型领导可能对员工亲组织非伦理行为的产生了一定的推动作用。根据上述分析,提出本文的第一个假设:

H1:变革型领导和员工亲组织非伦理行为之间有正向关系。

(二)组织认同的中介作用

社会认同理论指出,个体会以所处的组织群体关系来定义自己。鉴于此,个体会针对自身所处的社会领域形成非常显著的社会认同。组织认同作为个体对组织中自我身份的构念,不仅是组织价值观内化的结果,也是其对组织自豪感、归属感以及忠诚度的体现[13]。一方面,变革型领导能够促进下属的自我认同,同时也能提升下属对组织的认同,从而促使下属传播和发展组织愿景。另一方面,组织认同感高的个体有很强的归属感—他们觉得自己和组织的心灵交织在一起,命运与共,把组织的成功和失败当成是自己的[14]。

组织认同不仅能够减少员工因多重身份所引发的模糊性,促进其目标意识的加强,而且还能够有助于员工自我提升愿望的满足,促进其保持与组织目标的一致[15]。组织认同较高的员工一般会首先考虑组织利益,他们会通过各种手段帮助组织,包括不顾个人以及社会道德标准来实现组织的利益。具体而言,当组织面临挑战时,例如激烈的行业竞争、严格的监管政策,具有较强组织认同感的员工更可能感受到其对组织物质上以及名誉地位的威胁,因而也更愿意寻求和采取一切必要的手段来满足组织竞争的需要[16],以往研究也表明高组织认同的员工会主动做出维护组织利益的行为[17]。因此,当组织利益与其他社会群体的利益相冲突时,在组织认同的驱使下,员工可能会选择牺牲其他社会群体的利益去维护组织自身的利益。即组织认同高的员工可能会为了组织的利益而违背伦理道德规范,做出损害其他社会群体利益的行为—亲组织非伦理行为。综上所述,本文认为,变革型领导会通过促使员工内化组织价值观,或者加强其对组织的情感依附来提升员工对组织的认同感,进而引发员工的亲组织非伦理行为。因此,本文提出以下假设:

H2:下属的组织认同中介了变革型领导与员工亲组织非伦理行为之间的关系。

(三)领导组织化身的调节作用

变革型领导影响员工的组织认同感,其中隐含的前提假设是领导是组织的代表,变革型领导向下属员工表现出的各种行为和态度在下属看来也是组织对他们的关心和支持,领导与下属的情感交流同时也是其与组织之间的交流。Eisenberger等以组织中的领导作为研究对象,认为不同员工对领导“组织代理人”身份的感知程度存在差异,并不是所有的员工都将领导视为组织的代理人[9]。随后,他提出了“领导组织化身”概念,即组织代理人,用来描述下属对领导“组织代理人”身份的感知程度。具有高组织化身的领导使下属认为领导的资源分配、工作安排获得了组织支持,同时,领导对他们的关心、鼓励代表了组织的意愿,这有效地促进了下属与领导间的社会交换关系发展成为下属与组织间的关系[9]。但本文认为,下属将领导视为组织化身的程度不尽相同,即领导组织化身越高,下属与领导之间的关系就越能发展成为下属与组织之间的关系。于是,在这种情况下,变革型领导越能够促进下属对组织认同感的提升。相比较而言,低组织化身的领导会让下属觉得领导的行为只是其个人意愿的表现,无法代表组织,因而下属与领导之间的社会交换关系无法促进下属与组织之间关系的发展。因此,相对而言,低组织化身的领导会削弱变革型领导对员工组织认同的正向影响。鉴于此,提出本文的最后一个假设:

H3:领导组织化身在变革型领导与组织认同之间起着调节作用,即变革型领导与组织认同的正相关关系在高领导组织化身条件下要比低领导组织化身条件下更强。

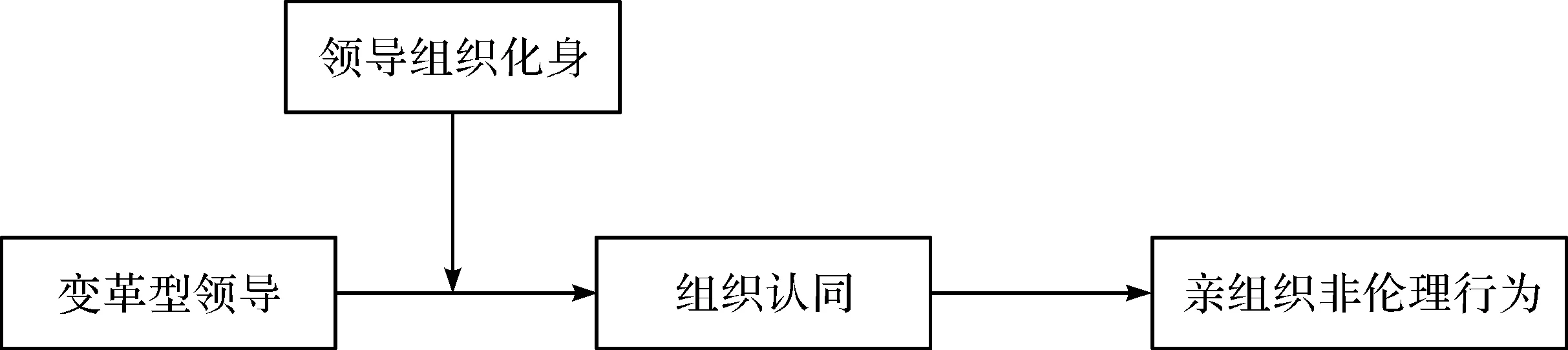

根据上述研究假设,可以得出本研究的假设模型(见图1)。

图1 研究模型图

三、研究设计

(一)程序与样本

本研究的数据通过问卷的形式收集,调查对象为浙江省三家制造型企业的各级员工,参与调查的员工主要来自市场部、人力资源部员工以及生产部一线员工,我们在各企业人力资源部的配合下筛选出300名员工作为样本。为避免同源偏差,我们在两个时间点(T1和T2,时间间隔为一个月)发放问卷,先后进行两次问卷调查,并且保证问卷严格保密。在T1时间点,员工回答变革型领导、组织认同、领导组织化身等问卷信息。一个月后, 即在T2时间点,让员工对亲组织非伦理行为进行评价。将不合格数据进行删除,得到最终问卷225份,问卷有效率为75%。描述性统计分析显示:在性别方面,男性占52.9%,女性占47.1%;在年龄方面,30岁及以下占48.9%,31~40岁占28%,41~50岁占16.9%,51岁及以上占6.2%;在学历方面,中学及以下占10.8,大专占32.6%,本科占45.7%,硕士研究生及以上占10.9%。任职时间方面,3年及以下占46.7%,3~5年占18.3%,5~7年占15.6%,7~10年占12.4%,10年及以上占7%。

(二)变量测量

本研究对变革型领导、组织认同、亲组织非伦理行为和领导组织化身等变量的测量主要参考自国内外学者较为成熟的量表,同时也吸收了相关专业人士的建议。首先对问卷进行预调研,然后根据预调研结果对问卷进行了最后修订,以保证量表的信效度。问卷主要涉及变革型领导、组织认同、亲组织非伦理行为和领导组织化身这四个变量以及控制变量。

(1)变革型领导。采用李超平和时勘2005年的四维度变革型领导问卷[18],该量表总共设有26个题项,德行垂范有8个题项,其余三个维度各有6个题项,采用李克特五点量表计分,从“非常不同意”到“非常同意”,“非常不同意”为1分,“非常同意”为5分。在本研究中,变革型领导量表的信度系数经测量是0.89,表明量表具有良好的信度。(2)组织认同。采用Mael和Ashforth编制的量表[19],共6个题项,采用李克特5点计分。本研究中,组织认同的信度系数经测量是0.82,表明量表具有良好的信度。(3)亲组织非伦理行为。借鉴国外学者Umphress等编制的量表[2],采用李克特7点计分。在本研究中,变革型领导量表的信度系数经测量是0.87,具有良好信度。(4)领导组织化身。采用Eisenberger等的9项量表[9],如“当我的上级肯定我的努力的时候,我会觉得这也是组织的肯定”。该量表同样具有良好的信度,信度系数为0.94,采用李克特7点计分。

本研究还选取了五个人口统计学变量(性别、学历、年龄、部门和工作年限)作为控制变量,有学者发现这些变量对员工的心理反应有一定影响[20],因此本研究将其作为控制变量来处理。性别用哑变量来测量:记男性为0,女性为1。年龄分为四类:30岁及以下,31~40岁,41~50岁,51岁及以上。任职时间用员工入职年限来度量。学历分为四类:中学及以下,大专,本科,研究生及以上。以上变量均由员工自行填写。

四、数据分析与结果

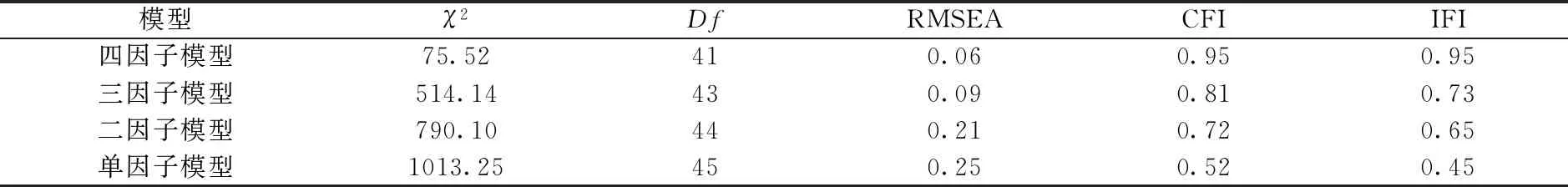

(一)共同方法偏差检验

为了检验同源方差的影响,本研究采用Harman单因素检验,将所有题项放在一起利用主成份分析方法进行探索性因子分析,结果显示第一个主成份解释了27.344%的方差变异,远低于50%的建议值。此外,本研究结合四个关键变量构建4个模型,包括四因子模型(变革型领导、组织认同、亲组织非伦理行为、领导组织化身)、三因子模型(变革型领导合并组织认同)、二因子模型(变革型领导合并组织认同、亲组织非伦理行为)以及单因子模型(四变量合并)。具体分析结果如表1所示,观测数据与假设模型(四因子模型)良好拟合(χ2/Df=1.84,RMSEA=0.06,CFI=0.95,IFI=0.95),RMSEA小于0.1,CFI和IFI均大于0.9,χ2/Df值小于3,满足统计学要求,且显著优于备选的三因子、二因子和单因子模型,这些指标说明上述变量具有良好的区分效度。本研究的共同方法偏差问题并不严重。

表1 验证性因子分析结果

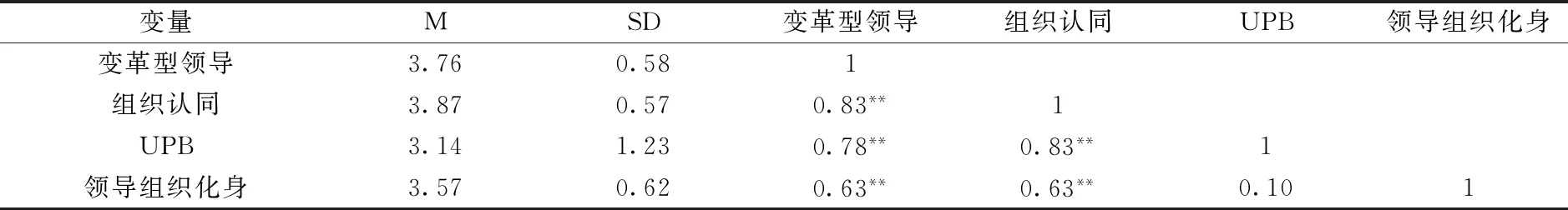

(二)描述性统计与相关系数

从表2可以看出,变革型领导与组织认同呈显著正相关关系(r=0.83,p<0.01),变革型领导与亲组织非伦理行为呈显著正相关关系(r=0.78,p<0.01),组织认同与员工亲组织非伦理行为呈显著正相关关系(r=0.83,p<0.01)。

表2 各变量的描述性统计、相关分析结果

(三)假设检验

本研究对数据进行层级回归分析,以检验变革型领导和员工亲组织非伦理行为的关系,以及组织认同的中介作用和领导组织化身的调节作用,

1.变革型领导对组织认同的正向影响

前文提出了变革型领导与亲组织非伦理行为正相关的假设,从表3模型f的结果可以看出,控制了员工的性别、部门等变量之后,变革型领导对亲组织行为有显著的正向影响(β=0.29,p<0.01)。因此,假设1得到数据支持。

2.组织认同的中介效应

为检验组织认同的中介效应,本研究通过SPSS 21.0对变革型领导,组织认同和亲组织非伦理行为进行了回归分析。在第一步检验了组织认同对亲组织非伦理行为的正向影响后,我们在回归方程中加入中介变量组织认同。模型h的结果显示,当把变革型领导和组织认同同时放入回归方程后,变革型领导对亲组织非伦理行为的显著影响减弱(β=0.17,p<0.1),而组织认同对亲组织非伦理行为仍有显著的正向影响(β=0.22,p<0.01)。所以组织认同部分中介了变革型领导和UPB之间的关系,假设2得到了数据的部分支持。为进一步检验组织认同的中介作用,本研究采用蒙特卡罗模拟的方法估计这一间接效应的无偏置信区间。结果表明变革型领导与UPB之间通过组织认同的中介效应显著(β=0.15,p<0.01,95%水平上的无偏置信区间为[0.03,0.21]),假设2得到数据支持。

表3 层级回归结果

注:*表示p<0.05,** 表示p<0.01(双尾)。

3.领导组织化身的调节作用

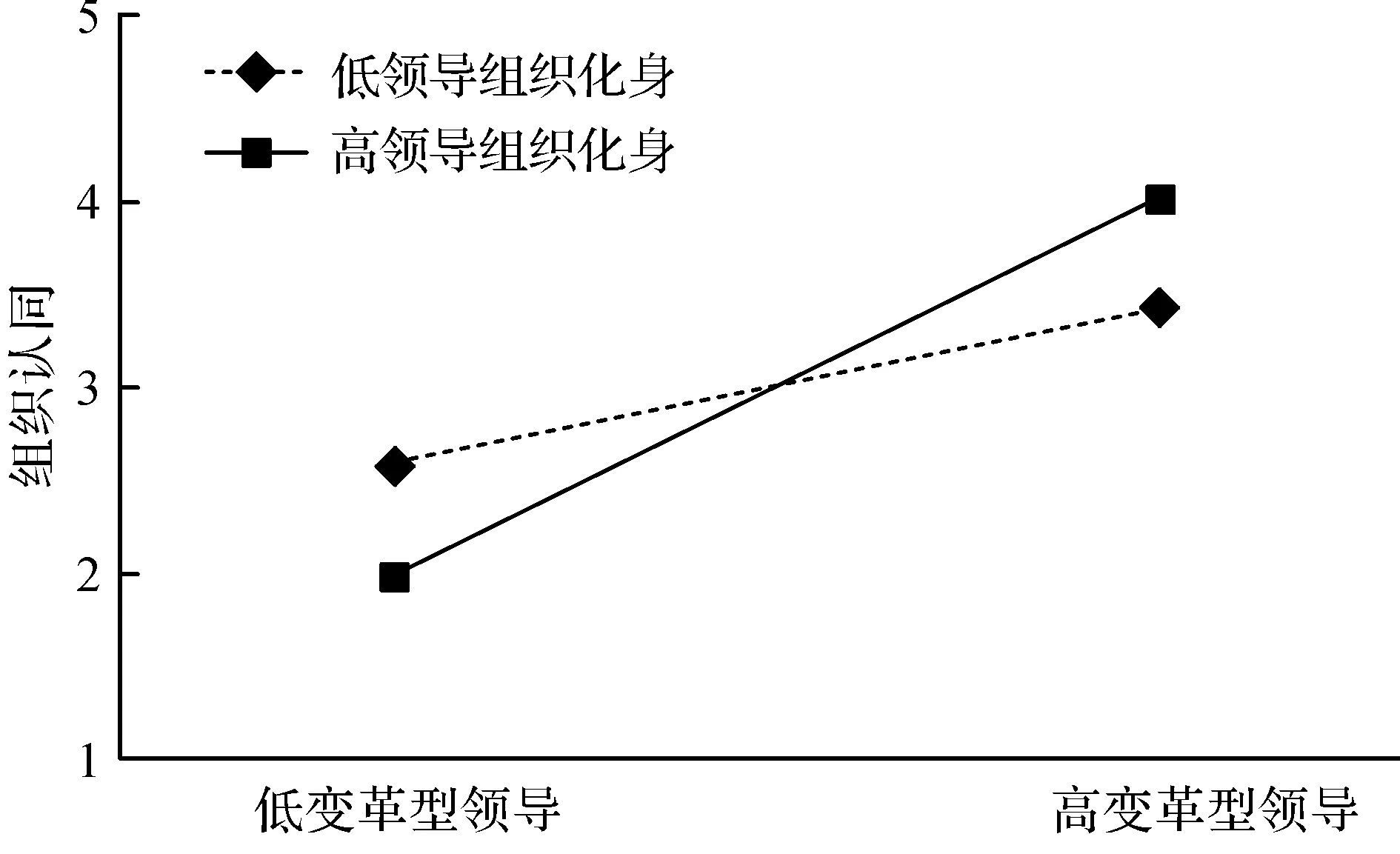

图2 领导组织化身在变革型领导与组织认同间的调节效应

最后,本研究检验领导组织化身在变革型领导和组织认同关系中的调节作用。我们先将变革型领导与领导组织化身分别进行标准化处理,以避免共线性。模型c的结果显示,加入领导组织化身之后,变革型领导对组织认同仍然具有显著的正向影响(β=0.38,p<0.01),而在模型d中,变革型领导与领导组织化身的交互项对组织认同有显著的正向影响(β=0.15,p<0.01),即领导组织化身越高,变革型领导与组织认同的关系就越强,假设3得到了数据支持。为进一步检验领导组织划分的调节效应,分析在领导组织化身的不同水平上变革型领导与组织认同之间的关系,我们通过简单斜率检验(以高于或低于领导组织化身的均值的一个标准差作为划分高低组的标准)得到图2。图2解释了这一调节效应:对于感知到高领导组织化身的下属而言,变革型领导对组织认同的影响较大;而对感知到低领导组织化身的下属而言,变革型领导对组织认同的影响较小。

五、研究结论

(一)研究结论

本文探讨了变革型领导对亲组织非伦理行为的影响机制,从组织认同的视角出发,变革型领导一方面会提升员工的组织认同感,有助于员工为组织创造更大的利益;但是另一方面变革型领导又会影响员工道德决策的判断,当他们为了组织的利益而损害利益相关者的利益(即实施UPB)时,就会损害组织的伦理形象。并且,领导组织化身还会加强组织认同对变革型领导-亲组织非伦理行为关系的中介作用,即领导与组织的联系越密切,员工对变革型领导者产生的认同感就越能向组织认同感转化,这使得员工在面临道德选择时更加忽略其方法的伦理性,只关注组织的利益。

本研究的假设均获支持,主要结论如下:(1)变革型领导与亲组织非伦理行为是正向关系,并且组织认同部分中介了这一关系。这一结论表明,领导对员工的亲组织非伦理行为会产生重要影响。变革型领导对员工的亲组织行为有促进作用,也就是说,感知到变革型领导的员工认为某些行为会对达成组织目标有帮助,就会选择帮助组织达成目标,即使这种行为是违背道德标准的,员工也敢于从事这种亲组织的非伦理行为。(2)领导组织化身调节了变革型领导与组织认同之间的关系,即领导组织化身会显著地增强变革型领导与员工组织认同之间的正向联系。

(二)理论贡献与实践启示

1.理论贡献:(1)丰富了关于亲组织非伦理行为前因变量的研究。本研究对UPB进行了研究,提出了可能的前因变量与中介变量,并对其关系进行了检验,为员工亲组织非伦理行为的成因提供了新的视角。(2)揭示出变革型领导与组织认同可能存在的负面效应,扩展了学术界对变革型领导的认识。变革型领导通过鼓舞激励来影响下属通常被视为一个积极的方面,但本研究认为这种影响可能具有潜在的负面影响,变革型领导可能会无意中激发下属员工从事不道德行为。(3)推进了变革型领导和亲组织非伦理行为研究的本土化进程。以往关于变革型领导与非伦理行为的研究大部分属于国外的研究,在中国背景的下的研究尚付阙如。本文将变革型领导与亲组织非伦理行为的关系引入国内进行探讨,一定程度上丰富了变革型领导理论的跨文化研究。

2.实践启示:(1)对组织预防员工从事非伦理行为具有参考价值。亲组织非伦理行为属于非伦理行为的范畴。员工从事UPB,也许在短期内保护了组织的形象,但是站在组织长远发展的角度上来看,这种非伦理行为也有其危害性。因此,组织应该觉察到这种行为的危害性,并且加以重视。本研究有利于组织识别员工行为的伦理性,意识到亲组织非伦理行为对其发展的危害性,并防患于未然。(2)本研究对组织伦理教育有重要启发。本研究发现变革型领导与组织认同也存在消极影响,因此,组织在对领导以及员工的培训中,不能一味呼吁组织认同感的提高,更重要的是要注重其对员工正确伦理价值观的影响。(3)领导本身也应具备大局观和长期的战略意识,以身作则,在为员工谋发展、组织谋利益的同时也应关注员工的(非)伦理行为。对员工的伦理行为表示赞同,而对其非伦理行为,即使对组织有利,也要表示否定。这样才能帮助企业走上健康、长远的发展道路。

(三)研究局限与展望

本研究从组织认同理论出发,用实证的方法对变革型领导与下属亲组织非伦理行为的关系及其影响机制进行验证,得到了一些相对有意义的结论,但仍存在某些方面的局限,有些问题还需进一步的研究和挖掘:(1)本研究的样本来源不够丰富,仅来自浙江省的三家企业,为了进一步检验研究结论的外表效度,还应扩大样本数量和来源。(2)实证研究方法过于单一,只采用了问卷调查法。可以在多时点收集样本数据的基础上增加一个实验,由此推出更准确的因果关系结论。另外,对于亲组织非伦理行为此类变量,被试者在填写问卷时,可能会受到社会称许性的影响,因此收集到的情况并不能反映准确的情况,未来的研究可以采用访谈等调研方法来辅助。(3)在控制变量方面,本研究在对研究假设进行数据检验的时候,将性别、年龄、任职时间、学历等作为控制变量,但它们都属于个体层面,今后可以将公司层面的变量(如公司规模等)纳入到考虑范围,以进一步控制组织层面的变异。

[1] 谭亚莉,廖建桥,王淑红.工作场所员工非伦理行为研究述评与展望[J].外国经济与管理,2012,34(3):40-48.

[2] Umphress E., Bingham J., Mitchell M.Unethical Behavior in The Name of The Company: The Moderating Effect of Organizational Identification and Positive Reciprocity Beliefs on Unethical Pro-organization[J]. Journal of Applied Psychology,2010,95(4):769-80.

[3] Bono J. E, Ilies R.Charisma, Positive Emotions and Mood Contagion[J]. The Leadership Quarterly,2006,17(4):317-334.

[4] Chen S.,Hou Y. The Effects of Ethical Leadership, Voice Behavior and Climates for Innovation on Creativity: A Moderated Mediation Examination[J]. The Leadership Quarterly,2016,27(1):1-13.

[5] 蔡亚华,贾良定,万国光.变革型领导与员工创造力:压力的中介作用[J]. 科研管理,2015,36(8):112-119.

[6] 魏峰,倪宁,贡小妹.辱虐管理和领导认同对非伦理行为的影响:职业伦理标准的调节作用[J]. 中国人力资源开发,2016,(9):15-20.

[7] Effelsberg D.,Solga M., Gurt J.Transformational Leadership and Follower’s Unethical Behavior for The Benefit of The Company: A Two-Study Investigation[J]. Journal of Business Ethics,2014,120(1):81-93.

[8] 林英晖,程垦.领导-部属交换与员工亲组织非伦理行为:差序格局视角[J]. 管理科学,2016,29(5):57-70.

[9] Eisenberger R., Karagonlar G., Stinglhamber F., et al. Leader-member Exchange and Affective Organizational Commitment: The Contribution of Supervisor’s Organizational Embodiment[J]. Journal of Applied Psychology,2010,95(4):769-80.

[10] 李超平,时勘.变革型领导与领导有效性之间关系的研究[J].心理科学,2003,26(1):115-117.

[11] Kong D. T. The Pathway to Unethical Pro-organizational Behavior: Organizational Identification as a Joint Function of Work Passion and Trait Mindfulness[J]. Personality & Individual Differences,2016,93:86-91.

[12] Graham K.,Ziegert J., Capitano J. The Effect of Leadership Style, Framing, and Promotion Regulatory Focus on Unethical Pro-Organizational Behavior[J]. Journal of Business Ethics,2015,126(3):423-436.

[13] Kark R., Shamir B., Chen G.The Two faces of Transformational Leadership: Empowerment and Dependency[J]. Journal of Applied Psychology,2003,88(2):246-55.

[14] Cicero L.,Pierro A.Charismatic Leadership and Organizational Outcomes: The Mediating Role of Employees’ Work-group Identification[J]. International Journal of Psychology,2007,42(5):297-306.

[15] Van Kleef G., Steinel W., Van K.D., et al.Group Member Prototypicality and Intergroup Negotiation: How One’s Standing in The Group Affects Negotiation Behavior[J]. British Journal of SocialPsychology,2007,46(1):129-152.

[16] Chen, M., Chen C.C.Relaxing Moral Reasoning to Win: How Organizational Identification Relates to Unethical Pro-Organizational Behavior[J]. Journal of Applied Psychology,2016,101(8):1082-1096.

[17] Albert S.,Ashforth B., Dutton J. E.Organizational Identity and Identification: Charting New Waters and Building New Bridges[J].Academy of Management Review,2000,25(1):13-17.

[18] 李超平,时勘.变革型领导的结构与测量[J].心理学报,2005,37(6):803-811.

[19] Mael F.,Ashforth B.Identification in Work, War, Sports, and Religion: Contrasting the Benefits and Risks[J]. Journal for the Theory of Social Behavior,2010,31(2):197-222.

[20] Chen Z. X.,Aryee S.Delegation and Employee Work Outcomes: an Examination of The Cultural Context of Mediating Processes in China[J]. Academy of Management Journal,2007,50(1):226-238.