陕西省柞水县南沟金矿床地质特征及找矿前景分析

2018-03-05魏小昭郑忠林

魏小昭,任 涛,王 鹏,刘 凯,郑忠林

(西北有色地质勘查局七一三总队,陕西 商洛 726000)

0 引 言

柞水—山阳矿集区内矿产资源丰富,自20世纪60年代以来,先后在该区勘查发现了大西沟—银洞子大型铁银铜多金属矿床、黑沟中型铁银铅多金属矿床及池沟等多个中小型矿床(矿点),进一步确定了“柞水—山阳菱铁多金属成矿带”。南沟—冷水沟金铜多金属矿区位于柞水—山阳矿集区南部,地理坐标为东经109°24′30″~109°27′15″;北纬 33°27′00″~33°29′00″。20世纪80年代开始,西北有色地质勘查局七一三总队先后在本区开展了以找铜、金矿为主的多项地质勘查工作,但找矿成果不突出。近年来,西北有色地质勘查局七一三总队以新的斑岩型-矽卡岩型-构造热液脉型成矿系列理论为指导,应用新技术、新方法,在冷水沟—南沟地区开展了铜钼金银矿的找矿工作,在冷水沟斑岩体接触带发现了低品位厚大的铜矿(化)体,在其外围南沟—徐家湾地段发现了多条与斑岩体相关的构造热液脉型金、银矿体,为本区寻找铜、金矿找矿工作奠定了基础。

1 区域地质背景

南沟金矿区位于柞水县凤凰镇及境内,所处大地构造位置属南秦岭印支褶皱带凤县—镇安褶皱束东段,山阳—凤镇深大断裂的中段南侧。位于柞水—山阳矿集区东川—银花铜金铅锌矿带西部。

区域地层以凤镇—山阳断裂为界,北部出露地层主要为中泥盆统牛耳川组(D2n)、池沟组(D2c)的一套细碎屑岩-碳酸盐岩,形成于大陆斜坡-陆棚沉积环境[1];南部为中泥盆统龙洞沟组(D2l)、上泥盆统古道岭组(D3g)、云镇组(D3y)、火星沟组(D3h)、沙湾组(D3s)及下石炭统八善沟组(C1b)地层,为一套碎屑岩-碳酸盐岩,形成于潮坪-台地环境。其中泥盆系地层为山阳—柞水矿集区内沉积-改造型Ag、Pb、Zn、Fe矿的含矿地层,并为矽卡岩型Cu、Fe矿床的形成提供了有利的条件[2]。

区内褶皱断裂构造发育,北区褶皱为红岩寺—黑山街复式向斜构造南翼,总体为单斜构造;南区褶皱为云镇—冷水沟复式背斜,核部被冷水沟岩体吞蚀,次级平缓背、向斜发育。

近东西向展布山阳—凤镇断裂是分割南部印支褶皱带与北部华力西褶皱带的深大断裂,为区域主体骨架构造,控制了区域范围内的沉积组合特征和岩浆岩的分布,其间近EW向,NE向次级断裂发育,在两背斜(形)轴部环形断裂发育。

区内岩浆岩较发育,侵入岩主要为加里东期李家砭辉长岩体,冷水沟闪长岩体(519 Ma、412 Ma[3]);燕山期冷水沟斜长花岗岩、花岗闪长斑岩、花岗斑岩复式岩体等(140~148 Ma[4]);火山岩主要发育在冷水沟地区,主要为沿斜长花岗岩体周边分布的火山集块-角砾岩和凝灰质千枚岩中的凝灰岩透镜体等。

2 矿区地质特征

南沟地区以冷水沟次级古隆起岩块为核心,四周及内部由泥盆系地层组成,构成基底与盖层的二元结构,其基底构造层由元古界斜长角闪片岩-斜长角闪岩变质岩系组成,上部构造层主要出露一套泥盆系中-细粒碎屑岩-泥质岩-碳酸盐岩组合,次级古隆起与沉积盖层组成椭圆形穹隆背斜形态,椭圆形穹隆背斜长轴呈北西向展布;两者之间为角度不整合或断层接触(图1)。

2.1 基 底

矿区基底为新元古界斜长角闪岩,主要出露于冷水沟地区的洋芋沟以西,面积约0.75 km2。对于该斜长角闪岩有较大的争议,一种观点认为它为加里东期岩浆岩,另一种观点认为它为区域变质岩[4],可能形成于早元古代(1 727士25 )Ma,由玄武质岩石变质形成,受到新元古代(800~950 Ma, 700 Ma)和白垩纪早期(140 Ma)热液事件的影响,与南秦岭陡岭群和佛坪群地层相当[5],为陡岭一小磨岭隆起带中古老的部分。岩石常见蚀变有硅化、黑云母化、阳起石化,矿化表现为黄铁矿化、磁黄铁矿化。岩石因受构造作用,韧性变形表现的极为明显,浅、暗色矿物相对集中,并定向排列,有较多的长英质等浅色脉体沿剪切面理定向分布,浅色矿物和各类脉体具有拉长变形特征,沿裂隙常见有褐铁矿化、镜铁矿化,为该区金矿化体的主要赋矿围岩。

2.2 盖 层

矿区沉积盖层主要为中泥盆统龙洞沟组(D2l)、上泥盆统古道岭组(D3g)的一套碎屑岩-碳酸盐岩组成。

古道岭组(D3g):出露于南沟南、北部,分布面积较大。岩性主要为中厚层灰岩,少量大理岩、薄层灰岩夹千枚岩及少量灰黑色铁白云石硅质岩。

龙洞沟组(D2l):零星出露于徐家湾的南部,南沟测区未出露,分布面积较小。主要岩性为角砾凝灰质大理岩、凝灰质千枚岩夹透镜状凝灰岩。

古道岭组、龙洞沟组地层与本区大面积出露的基底岩石斜长角闪岩(Hg)呈角度不整合接触,局部呈不明性质的断层接触;岩体(斜长花岗岩、石英闪长岩、石英钠长岩等)与地层呈侵入接触关系。

2.3 构 造

褶皱在古道岭组地层中有所表现,在大洼槽、天河档和南沟寨一带体现为层间褶皱,由大洼槽到天河档其轴线由近南北向转向近东西向,呈弧形展布,地层呈盖层覆于基底斜长角闪岩之上,在徐家湾地段体现为单斜层,被后期岩脉和岩体分割,岩层倾向北东或近南北。

矿区断裂构造十分发育,呈NNE向、NW向二组方向断裂,规模大小不等,长数十米至数千米,带宽0.1~10 m,成群或斜列分布,具有多期活动性,伴生的次级裂隙十分发育。其中,NW向断裂表现为韧性左行走滑剪切断层,伴生有大量的压扭性构造面、挤压片理、破劈理及拖曳褶皱,局部可见叠瓦状构造;NNE向断裂主体表现为脆性张性滑落,但其早期活动是以逆冲推覆为主,兼有左行走滑的韧-脆性变形;上述二组方向断裂构造与金、银矿化关系密切,尤其在断裂构造交汇部位矿化富集,为本区的控矿、容矿构造,断裂构造特征如下:

图1 柞水县冷水沟-南沟地区地质略图

1-第四系;2-上泥盆统云镇组;3-上泥盆统古道岭组;4-中泥盆统龙洞沟组;5-斜长角闪(片)岩;6-蚀变斜长角闪岩;7-花岗斑岩;8-花岗闪长斑岩;9-中粗粒黑云母花岗岩;10-斜长花岗岩;11-钾长花岗岩;12-钠长岩;13-石英闪长岩;14-中粒闪长岩;15-火山角砾岩;16-角砾凝灰(质)岩集块岩;17-混染大理岩;18-矽卡岩;19-角岩;20-角砾岩带;21-破碎带;22-铜矿体及编号;23-铜矿化体及编号;24-金矿体及编号;25-金矿化体及编号;26-实、推测断层;27-逆(冲)断层及其产状;28-正断层及其产状;29-性质不明产状;30-走滑断层;31-韧性剪切带;32-角度不整合界线;33-黄铜矿、黄铁矿、绢英岩化蚀变范围;34-背斜轴迹

(1)高家沟—南沟断裂带(F1):走向呈NW向,起于高家沟,向南东穿越南沟,延伸至彭家沟,在周家沟口大洼槽一带被多条NNE向断层截切、错移、改造,该断裂带沿走向由西向东呈分枝复合状,由多条断裂组成,出露长度约5 km,带内发育宽窄不一的挤压片理化带,窄者不足1 m,宽者达数10 m,片理将岩层分割为多个大小不一的菱形块体,并进一步变形呈构造透镜体,片理绕其发育,构成强变形的片理化带与弱变形的透镜体相间分布的构造变形格局。断面波状起伏,主体产状为20°~61°∠17°~65°,但不同分支断层,因其所处构造级别的不同,而使得各自产状(尤其是倾角)差别较大。其中在南沟一带的F1分支断裂,控制Ⅳ-1、2、4号金矿体和Ⅴ号金矿化体,在徐家湾一带控制Ⅰ号金(铜)矿化体。在NW向主断裂旁侧并发育有次级断裂,羽状分布在主断裂两侧,其走向与NW向主断裂形成小角度的斜交,如南沟一带的近EW向断裂密集带、徐家湾一带的近EW向断裂,分别控制Ⅳ-3号金、铜矿化密集带和Ⅱ号金矿化带。

(2)徐家湾—洋芋沟断裂带(F4):走向呈NNE向,主体发育于徐家湾、洋芋沟、三里峡一带斜长角闪岩中,局部切穿上泥盆统古道岭组(D3g)地层和花岗岩岩体,由多条呈斜列产出的断裂组成,破坏改造北西向断裂构造带。与周家沟断裂带(F3)不同,该断裂后期脆性活动更为剧烈,仅在局部保留了早期构造形迹。带宽均为数10 m,产状为110°~120°∠55°~78°。在徐家湾中部一带出露宽约30 m,带内岩石破碎强烈,多呈碎粒岩、碎粉岩,零星分布有断层角砾,且多为浑圆状;发育多条平行的次级断面,顶底边界各发育一条变形更为强烈的挤压片理化带,除密集分布的挤压片理和构造透镜体外,并具明显的塑性变形特征,如条带状构造、剪切褶皱等。在徐家湾F4断裂带东侧发育一宽约150 m的断裂构造密集带,总体呈NE向展布,走向延伸约200 m,产状为105°~145°∠41°~79°,南端与本区主构造F1断裂带相交,规模大小不一,宽度0.2~1.1 m,走向延伸40~120 m,控制到Ⅲ号金、铜矿化带。

2.4 岩浆岩

在区域地质构造和多期次深大断裂活动的影响下,测区岩浆活动较强烈,具有多期次活动的特点,主要为侵入岩,分布较广泛。牛宝贵[6]、谢桂青[4]等根据岩体锆石U-Pb测年数据及相互穿切关系分析,成岩时代从新元古代一晚侏罗一世。岩性从基性—中酸性—酸性,侵入深度从中深度—浅成、超浅成均有出露。岩浆活动具有同空间、多期次、多岩相特点。岩浆侵入活动主要有二期(表1),第一期为中深成相的闪长岩类,主要岩性有斜长角闪岩(辉长岩)、闪长岩、石英闪长岩、钠长岩、斜长花岗岩;第二期为中深成相一浅成相的花岗岩类,主要为中-酸性复式斑岩体,岩石类型主要有花岗闪长斑岩体和花岗斑岩体,为燕山期区内构造-岩浆活动的产物。

表1 冷水沟—南沟地区岩体特征

注:岩体U-Pb测年主要引用谢桂青所做报告—陕西省柞山盆地冷水沟—池沟铜钼矿区的成矿规律和找矿方向研究[R].2011

2.5 化探异常特征

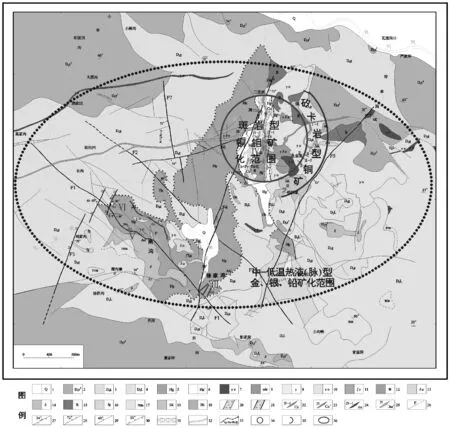

在南沟—冷水沟地区采用1/2.5万土壤地球化学测量,共圈定了11个次生晕异常(图2),其中在冷水沟异常区圈定了26号、26-1号、26-2号和26-3号4个沟系次生晕异常,异常以Cu、Mo、Au、Ag元素组合为主,异常浓集中心较明显,吻合性较好;在南沟—徐家湾异常区及其周边圈定了Au~Ag~Zn(Pb)~Hg(As,Sb)异常集中区,由16~25号中低温组合异常构成椭圆型异常密集区,面积近4 km2,以Au、Ag元素为主,异常浓集中心明显,吻合性较好。从异常分布来看,本区异常具有较明显的分带性,从中酸性小岩体向外异常元素组合为Cu、Mo、Au→Au、Ag、As组合,显示由中高温向中低温过渡的地球化学特征。并在异常区发现铜、金矿化体,说明异常指示性较好,方法有效。

本区次生晕异常元素有较明显的区域分带特征,由冷水沟岩体向西,元素呈明显的半环形分带,构成由中高温→中低温元素地球化学水平分带特征,反映了该区岩浆热液活动由东(冷水沟)向西渐弱,且矿化具有斑岩型铜钼矿-中高温矽卡岩型铜矿-中低温热液型金银矿有规律地分布(图3),这种成矿元素空间分带的完整性显示了其成矿热液体系的演化规律和巨大的成矿远景[7-8]。依据该异常密集区,元素组合(中低温)、形态、面积(与冷水沟相似)、地质(断裂密集)、矿化等特征综合分析,认为南沟—徐家湾一带的脉状金矿与冷水沟—洞子沟的斑岩型铜钼矿为同一成矿系统,推测该区深部有隐伏岩体存在,且区内已知金矿化(体)多分布于斜长花岗岩边部的断裂破碎带内,其与金矿化关系比较密切,是金矿化的控制因素之一。

2.6 变质作用与围岩蚀变

南沟地区表现为复变质作用,变质相系为低压区域变质相系,通过岩矿鉴定和野外实地观察,初步认为测区变质作用由接触、动力和区域变质作用3类组成,变质相系为接触变质、低压-中压区域变质相系;变质岩类有气热、接触、区域和少量的动力变质岩石。

围岩蚀变主要分布于断裂构造、斜长角闪岩中的裂隙及斜长花岗岩外接触带中,表现为一些中低温的热液蚀变作用,蚀变类型主要为粘土化、铁碳酸盐化、硅化、褐铁矿化和褪色化,局部可见黄铁矿化。蚀变强弱不均,在断裂构造及岩体外接触带中,蚀变矿化表现强烈,且多种蚀变叠加在一起,使岩石呈褐红色、土黄色等斑杂色,尤以褐铁矿(氧化)占主导时,金含量一般均较高,成为金矿的找矿标志[9]。

金矿蚀变组合为硅化+绢云母化±绿泥石化±方解石化,矿体呈脉状(孔雀娅)或破碎蚀变岩(徐家湾、南沟)状产出,脉厚一般小于5cm,多产于斜长角闪岩中断裂或裂隙中,少量产干花岗岩或花岗斑岩的节理或裂隙中,穿切斑岩型铜钼矿化体。金矿(化)体受后期断裂构造影响大,多呈碎裂岩状。

图2 柞水县冷水沟—南沟地区沟系次生晕异常地质综合图

1-第四系;2-上泥盆统云镇组;3-上泥盆统古道岭组;4-中泥盆统龙洞沟组;5-斜长角闪(片)岩;6-蚀变斜长角闪岩;7-花岗斑岩;8-花岗闪长斑岩;9-中粗粒黑云母花岗岩;10-斜长花岗岩;11-钾长花岗岩;12-钠长岩;13-石英闪长岩;14-中粒闪长岩;15-火山角砾岩;16-角砾凝灰(质)岩集块岩;17-混染大理岩;18-矽卡岩;19-角岩;20-角砾岩带;21-破碎带;22-铜矿体及编号;23-金矿化体及编号;24-黄铜黄铁绢英岩化蚀变范围;25-角度不整合界线;26-实、推测断层;27-逆(冲)断层;28-正断层;29-走滑断层;30-见铜矿钻孔;31-见钼、铜矿钻孔;32-见金、铜矿钻孔;33-见金、银钻孔;34-未见矿钻孔;35-1/2.5万次生晕异常及编号;36-钼异常(2、10×10-6);37-铜异常[(100、500、1 000)×10-6];38-银异常[(100、500、1 000)×10-9];39-金异常[(2.5、5、10)×10-9]

3 矿床地质特征

南沟—徐家湾地段共发现Ⅰ~Ⅵ号6条金矿化蚀变带,产于斜长角闪岩中,受剪切构造带控制。矿带长一般100~900 m,宽1.0~30.0 m,有北西向和近南北向两组,其中Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ蚀变带规模最大。目前圈定金矿体21条,单体长50~280 m,厚0.2~2.12 m,品位Au 0.5~10.67×10-6,个别矿体中局部伴有Ag、Cu、Pb,其中以Ⅳ-1、Ⅳ-4、Ⅴ-1、Ⅵ-1号金矿体规模较大,为矿区内的主矿体,其他矿体规模较小,控制程度较低。

3.1 矿体地质特征

Ⅳ-1号金矿体:位于南沟东侧一带,矿体地表断续出露长130 m,厚0.18~1.30 m,总体倾向北东,倾角64°~83°,呈透镜状产出,矿体Au (3.02~10.67)×10-6;赋存于F61断裂破碎带中,呈北西向展布。矿化分布不均,多分布于强破碎带中或上、下盘界面附近,构造作用越强,矿化亦较强,同时伴生有银矿化,并具有铜、铅原生晕显示。

Ⅳ-4号金矿体:位于南沟西侧一带,呈NW向展布,倾向SW,倾角57°,受F64断裂控制,矿体呈脉状产出,地表出露长85 m,真厚0.58 m, Au品位2.38×10-6。Ⅴ-1号金矿体:位于南沟一带,总体呈NWW向展布,倾向SW,产状为213°~255°∠56°~64°,受F66断裂控制,断续长约280 m,真厚0.66~1.04 m,Au品位(0.71~1.9)×10-6,Ag单样品位19.48×10-6;平均真厚0.88 m,平均Au品位1.44×10-6。该矿体向西随标高降低,品位具有增高的趋势。

Ⅵ-1号金矿体:位于南沟西侧大洼槽一带,总体呈SN向展布,倾向NEE~SE,倾角42°~49°,由F67断裂控制,呈透镜状产出,地表出露长约60 m,厚0.7~0.8 m, Au品位(0.99~4.81)×10-6,Ag 164×10-6,矿体平均真厚度0.75 m,平均Au品位3.02×10-6,与规模较小的Ⅵ-2和Ⅵ-3号金矿体斜交,走向上有分枝复合趋势,推测深部存在复合现象。

3.2 矿石特征

本区矿石类型主要有角砾岩金矿石和硅化蚀变岩金矿石2种(图4),工业类型有氧化矿石和硫化矿石两种。矿石结构主要为压碎结构和自形粒状结构,矿石构造主要有角砾状、团块状、块状构造。

矿石矿物成分比较复杂,主要由网脉状含硫化物石英细脉、浸染状硫化物细脉胶结围岩角砾组成,硫化物主要以黄铁矿为主,黄铜矿、方铅矿次之;围岩角砾以斜长角闪岩角砾为主,局部见花岗岩角砾;金矿物大多包含于黄铁矿或黄铜矿中,呈包裹金产出。脉石矿物主要有石英、方解石、绢云母、角闪石、绿泥石等。

图3 柞水县冷水沟—南沟地区矿化类型分带平面图

1-第四系;2-上泥盆统云镇组;3-上泥盆统古道岭组;4-中泥盆统龙洞沟组;5-斜长角闪(片)岩;6-蚀变斜长角闪岩;7-花岗斑岩;8-花岗闪长斑岩;9-中粗粒黑云母花岗岩;10-斜长花岗岩;11-钾长花岗岩;12-钠长岩;13-石英闪长岩;14-中粒闪长岩;15-火山角砾岩;16-角砾凝灰(质)岩集块岩;17-混染大理岩;18-矽卡岩;19-角岩;20-角砾岩带;21-破碎带;22-铜矿体及编号;23-铜矿化体及编号;24-金矿体及编号;25-金矿化体及编号;26-实、推测断层;27-逆(冲)断层及其产状;28-正断层及其产状;29-性质不明产状;30-走滑断层;31-韧性剪切带;32-角度不整合界线;33-黄铜矿、黄铁矿、绢英岩化蚀变范围;34-斑岩型铜、钼矿化范围;35-矽卡岩型铜矿化;36-中-低温热液(脉)型金、银、铅矿化范围

图4 南沟金银矿区矿石特征

a-含铅矿化硅化蚀变岩;b-黄铜矿化黄铁矿化方解石脉;c-构造蚀变岩型银金矿石,原岩为花岗岩,蚀变矿物为绢云母、石英、褐铁矿、铁碳酸盐(南沟Ⅴ号银、金矿体);d-绢英岩化蚀变岩(徐家湾Ⅲ号金、铅矿体)

4 矿床成因及控矿因素

4.1 成矿系列

矿区北部花岗斑岩体外孔雀垭一带斜长花岗岩中也发现了细脉状钼铜矿体,洞子沟斜长花岗岩外接触带斜长角闪岩中控制到厚大低品位细脉浸染状铜钼矿化体,其特征与斑岩型铜矿特征相似。向外岩体北部、南部与灰岩、大理岩接触带发现了较好的矽卡岩型铜矿体,再向外南沟—徐家湾一带发现了多个中低温热液(脉)型金银矿化体,从而构成了斑岩系列矿床。即:岩体内或岩体内外接触带的斑岩型Cu、Mo矿→岩体与碳酸盐岩接触部位的矽卡岩型Cu矿→远离岩体地层中的热液脉型Au、Ag矿(图5)。

4.2 矿床成因

南沟金矿区位于山阳—凤镇多期次活动性深大断裂控制的岩浆岩带中部,小茅岭—李家砭链状隆起带东段。区内金(银)矿(化)体主要产于斜长角闪岩与花岗岩、古道岭灰岩接触带附近靠斜长角闪岩一侧的断裂、裂隙构造中,均受韧性剪切断裂带控制,从宏观上看,花岗岩脉沿NW向韧性剪切断层带F1,呈串珠状分布,两者在走向大致平行,无明显的穿插关系,相伴产出,断裂带内石英细脉及团块较为发育,表明在成矿前期,NW向断裂构造控制了与成矿密切相关的花岗岩的侵入作用,F1断裂带即为控岩构造,又为控矿、容矿构造,金、银矿化即受NW向韧性剪切断裂带控制,又与晚期侵入岩脉(斜长花岗岩、钾长花岗岩、煌斑岩等)具有密切的成生关系,且基底岩石斜长角闪岩是提供成矿物质的物源岩石。

4.2.1 成矿流体来源

按季可俭、吴学汗等提出的热液三源(矿源、水源、热源)成矿模式理论, 金、银矿的矿源主要来源于斜长角闪岩和晚期侵入岩体,热液水来源主要为表生热液水,热源主要由晚期侵入岩体提供。代军治[10]通过H-O同位素研究表明南沟地区金矿石氧同位素值(19.0/‰)较高;氢同位素值低于检测限值,这可能与金矿(化)体受构造控制阴显,原始含矿流体与建造水或大气降水发生了相对强烈的同位素交换。

4.2.2 成矿物质来源

陈雷[11-12]通过硫同位素获得本区构造蚀变岩型金矿石中磁黄铁矿和黄铁矿的δ34S值较高,为5.0‰~9.1‰,与氧化性花岗岩类硫同位素值接近,可能与流体中H2S的去气作用有关[13]。地球化学结果也证明,冷水沟花岗斑岩中Au含量相对较高(3.17×10-9),斜长角闪岩中最低(<0.1×10-9),而花岗斑岩和花岗闪长斑岩是壳源物质部分熔融而成,这些均指示金矿石中硫可能主要来自壳源。

图5 柞水县南沟金银矿区-冷水沟铜钼矿区横剖面图

1-中厚层灰岩、大理岩;2-凝灰岩、凝灰质大理岩;3-斜长角闪岩;4-蚀变斜长角闪岩;5-矽卡岩6-石榴石矽卡岩;7-花岗斑岩;8-花岗闪长斑岩;9-斜长花岗岩;10-钠长岩;11-石英闪长岩;12-角砾岩;13-断层;14-金矿体位置及编号;15-铜矿(化)体位置及编号;16-钻孔位置及编号

本区金矿(化)体除部分产于花岗岩中外主要远离冷水沟复式岩体分布,受断裂或裂隙构造控制明显。已有研究表明,韧性剪切带的形成演化为金的活化、迁移和沉淀提供了有利的物理化学条件、良好的通道和最佳场所。代军治通过流体包裹体研究表明[11],南沟金矿石中富含CO2包裹体,这对金的迁移和富集起到重要作用,成矿流体在上升运移的过程中,受构造减压影响发生不混溶作用,导致了残留液相中的CO2含量降低和pH值升高;从而使金硫络合物不稳定和金沉淀。南沟地区韧性剪切断裂构造中存在Au、Ag矿化,矿化主要沿糜棱面理发育,在剪切带边界及其内部网格状构造面富集成矿,与韧性剪切带型金矿的基本特征极为相似。

综上所述,认为南沟地区金银矿床的成因属Au~Ag建造的岩浆热液蚀变型、韧性剪切带型矿床。

4.3 控矿因素

南沟地区金、银矿化体均赋存于基底构造层斜长角闪片岩-斜长角闪岩变质岩系中,由花岗岩所引起,并受断裂构造、岩体外接触带的控制。因此,本区矿化的控矿因素有以下4点。

4.3.1 基底因素

本区以冷水沟次级古隆起岩块为核心,四周及内部由泥盆系地层组成,构成基底与盖层的二元结构,其基底构造层由元古界斜长角闪片岩-斜长角闪岩变质岩系组成,金、银矿化均赋存于基底斜长角闪岩中,是提供成矿物质的物源岩石。

4.3.2 岩浆岩因素

本区中-酸性岩浆活动强烈,具有多期性的特点,主要沿冷水沟背斜轴部侵入,并受NW向韧性剪切断裂构造控制。岩体与围岩接触带附近的岩石构造变形强烈,并伴有较强褐铁矿化,韧性剪切断裂带是金矿体的主要赋存场所。工作中发现,矿区内以花岗岩外接触带附近的韧性剪切断裂带所控制的金矿化相对较强且集中。由此可见,本区花岗岩与金矿化关系密切,它是金矿化的控制因素之一。

4.3.3 构造因素

(1)不整合面构造:区内斜长角闪岩与古道岭灰岩不整合接触带附近靠斜长角闪岩一侧的断裂、裂隙构造十分发育,为矿化提供了众多的构造松散虚弱空间,其中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ号金矿化蚀变带即赋存于不整合接触带附近的断裂、裂隙密集带中。可见,本区不整合面构造与金矿化关系密切,它是金矿化的控制构造因素之一。

(2)断裂构造:南沟地区以冷水沟次级古隆起岩块为核心,四周及内部由泥盆系地层组成,次级古隆起与沉积盖层组成椭圆形穹隆背斜形态,背斜长轴呈北西向展布;该区的金银矿化体赋存于基底斜长角闪岩中,受NNE向、近EW向、NW向3组不同方向的断裂控制,尤其在断裂构造交汇部位矿化富集。矿区构造以断裂为主,NW向韧性剪切断裂是本区主要的控岩,控矿、容矿构造。沿断裂岩浆活动、热液作用强烈,普遍发育有硅化、绿帘石化、黄铁矿化、褐铁矿化等蚀变。断裂带宽0.1~2.5 m左右,带内岩石破碎,多呈角砾状碎块状、普遍发育有较强烈的褐铁矿化等蚀变,为理想的容矿场所。其中Ⅳ和Ⅴ号金矿化体即赋存在NW向的韧性剪切断裂带内。矿区内主要赋矿围岩斜长角闪岩因受构造作用,韧性变形表现极为明显,浅、暗色矿物相对集中,并定向排列,有较多的长英质等浅色脉体沿剪切面理定向分布,浅色矿物和各类脉体具有拉长变形特征,此类变形带为矿化提供了众多的构造松散虚脱空间,成为各种星散状、薄膜状、团块状的褐铁矿化及多种蚀变的聚集场所,形成金矿化体的富集地段。

4.3.4 蚀变因素

热液蚀变的规模和类型是热液活动强度和期次的直接标志,决定着矿化强度和矿化类型。南沟金矿区的蚀变主要分布于断裂构造、斜长角闪岩中的裂隙及斜长花岗岩外接触带中,蚀变类型主要为粘土化、铁碳酸盐化、硅化、褐铁矿化和褪色化,深部可见黄铁矿化。蚀变强弱不均,在断裂破碎带中,蚀变矿化很强烈,且多种蚀变叠加在一起,使岩石呈褐红色、土黄色等杂色,尤以褐铁矿(氧化)占主导时,金含量一般均较高,成为金矿的找矿标志。

5 找矿远景

(1)该区的金银矿化体赋存于基底斜长角闪岩中,受NNE向、近EW向两组不同方向的断裂控制,尤其在断裂构造交汇部位矿化富集,本区的主要控矿、容矿构造F1断裂规模大,走向延伸较稳定,断层性质为韧性左行走滑剪切断层,矿化蚀变强烈,圈定的Ⅳ号金矿化体规模较大,向西随标高降低后厚度有变宽趋势;Ⅴ号金矿化体原生矿石品位高于氧化矿石,且随标高降低,品位具有增高的趋势;Ⅵ-1号金银矿体地表出露较宽,与规模较小的Ⅵ-2和Ⅵ-3号金矿体斜交,走向上有分枝复合趋势,推测深部存在复合现象。

(2)南沟地区岩浆活动十分强烈,岩浆热液活动由东(冷水沟)向西渐弱且矿化具有斑岩型铜钼矿-中高温矽卡岩型铜矿-中低温热液型金银矿有规律地分布,这种成矿元素空间分带的完整性显示了其成矿热液体系的演化规律和巨大的成矿远景。依据该异常密集区,元素组合(中低温)、形态、面积(与冷水沟相似)、地质(断裂密集)、矿化等特征综合分析,认为南沟—徐家湾一带的脉状金矿与冷水沟—洞子沟的斑岩型铜钼矿为同一成矿系统,推测该区深部有隐伏岩体存在,且本区的花岗岩与金矿化关系较密切,是金矿化的控制因素之一,因此有必要对该区开展深部与隐伏岩体有关的Au矿找矿预测工作。

(3)在南沟—徐家湾地区共圈定出6个金(银)矿化带和21条金矿体,矿(化)体主要产于花岗岩、闪长岩与斜长角闪岩接触带附近的断裂、裂隙构造中,且均受断裂、裂隙构造控制。Ⅳ-1、4,Ⅴ-1,Ⅵ-1号金矿体随标高降低,金品位具有增高的趋势,同时伴生有银矿化,并具铜、铅原生晕显示,显示出较好的找矿前景。徐家湾地区处在NE向断裂和NW向断裂交汇处,并且新发现一宽约150 m的断裂构造密集带,走向延伸约200 m,赋存有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ号金矿化蚀变带,圈定有金、铜矿化体19条,其中金矿体8条,由多个民采坑所控制,个别金矿体并伴有较好的银、铜、铅矿化,显示出该区具有一定的找矿潜力。

综合分析认为:南沟地区金银矿床的成因属Au~Ag建造的岩浆热液蚀变岩型、韧性剪切带型矿床,矿源主要来源于斜长角闪岩和晚期侵入岩体,热液水来源主要为表生热液水,热源主要由晚期侵入岩提供,其次为区域构造活动产生动热源。区内成矿地质条件优越,且已发现有较好的金(银)矿化体,又具备寻找热液蚀变岩型、韧性剪切带型金(银)矿床所需的优越成矿背景,有望成为一个小-中型规模的金、银矿床基地。

本区南沟—徐家湾一带的脉状金矿与冷水沟—洞子沟的斑岩铜钼矿为同一成矿系统,由岩体向外,具有斑岩型铜钼矿-中高温矽卡岩型铜矿-中低温热液型金银矿有规律地分布,矿化的空间分带性可简单的表述为:由岩体向外成矿温度由高到低,矿化依次为钼铜→金银,这种矿化的分带性与岩体的岩性、围岩蚀变和成矿元素地球化学分带性完全一致,从而构成了斑岩系列矿床,显示了其成矿热液体系的演化规律和巨大的成矿远景。

[1] 王宗起,王 涛,闫 臻,等.秦岭晚古生代弧前增生的背驮型盆地体系[J].地质通报,2012,21(8-9):456-464.

[2] 张西杜,代军治,王瑞廷,等.陕西柞-山地区冷(水沟)-池(沟)-色(河铺)金钼铜矿带特征及其区域找矿意义[J].中国地质.2012,39(6):1727-1742.

[3] 卢欣祥,李 明立,王 卫,等.秦岭造山带的印支运动及印支期成矿作用[J].矿床地质.2008,27(6):762-774.

[4] 谢桂青,任 涛,李剑斌,等.陕西柞山盆地池沟铜钼矿区含矿岩体的锆石U-Pb年龄和岩石成因[J].岩石学报.2012,28(1):15-26.

[5] 张本仁.陕西柞水—山阳成矿带区域地球化学[M].武汉:中国地质大学出版社,1989.

[6] 牛宝贵,和正军,任纪舜,等.秦岭地区陡岭-小茅岭隆起带西段几个岩体的SHRIMP锆石U-Pb测年及地质意义[J].地质论评,2006,52(6):826-835.

[7] 王瑞廷,李剑斌,任 涛,等.柞水一山阳多金属矿集区成矿条件及找矿潜力分析[J].中国地质,2008,35:1291-1298.

[8] 孟德明,王瑞廷,王 鹏,等.陕西柞水-山阳矿集区冷水沟铜钼矿床成矿特征及成矿机制探讨[J].矿床地质,2014,33(4):833-846.

[9] 尹 颖,李 征,杨智慧,等.陕西柞水县庙沟金矿床地质特征及找矿前景分析[J].矿产与地质.2015,29(3):334-341.

[10] 代军治,张西社,王 鹏,等.南秦岭柞水县冷水沟铜钼金矿床成矿流体、H-O-S同位素特征及成矿作用[J].地质与勘探.2015,51(1):13-22.

[11] 陈 雷,王宗起,吴发福,等.秦岭山阳—柞水矿集区150~140 Ma斑岩-矽卡岩型CuMoFe(Au)矿床成矿作用研究[J].岩石学报,2014,30(2):415-436.

[12] 陈 雷,闰 臻,王宗起,等.陕西山阳柞水矿集区燕山期岩体矿物学特征:对岩浆性质及成矿作用的指示[J].地质学报,2014,88(1):109-133.

[13] 郑永飞,陈江峰.稳定同位素地球化学[M].北京:科学出版社.2000,218-234.