安徽萧县萧窑遗址群2014年田野考古调查简报*

2018-03-04安徽省文物考古研究所萧县博物馆

安徽省文物考古研究所 萧县博物馆

2014年12月下旬笔者前往萧县对萧窑遗址进行了一次田野调查。主要调查区域是白土镇内分布的4处窑址。白土镇位于萧县境东南部,距县城13公里,西面有锦屏山和黄顶包山,东面有天门山、秤砣山和皇藏峪山等,北面有八角山。一条南北流向的倒流河贯穿其中。此次调查主要是四个地点,第一处是位于白土镇老粮站的窑址,第二处是欧盘村的窑址,还有2处是位于夏村和前圩子的两个窑址(图一)。在调查过程中采集一些标本。下面简报如下:

一、白土镇窑

图一 萧县萧窑遗址分布图

该窑址位于萧县县城东南20公里的白土镇内,分布面积较大,地表很多民房对窑址破坏很大。镇内窑址主要集中在三处,一是白土粮站南窑址,二是白土村南窑址,三是白土文化馆前窑址。总面积约2万平方米。在窑址区域内地表散落丰富的瓷片,多数地方是被翻动出来的,可见釉色有白釉、黄釉、黑釉、青釉、白釉褐彩、酱釉(图二)。其中釉色数量由多到少依次是白釉、黄釉、白釉褐彩、黑釉。青釉和酱釉最少。器形主要有碗、盏、罐、壶、瓮、豆,其中碗和盏最多。窑具主要有垫圈、托珠、垫饼和窑柱,共计31件。采集标本以碗为主,下面拣选一些标本进行描述。

图二 白土镇窑地表散落的瓷器

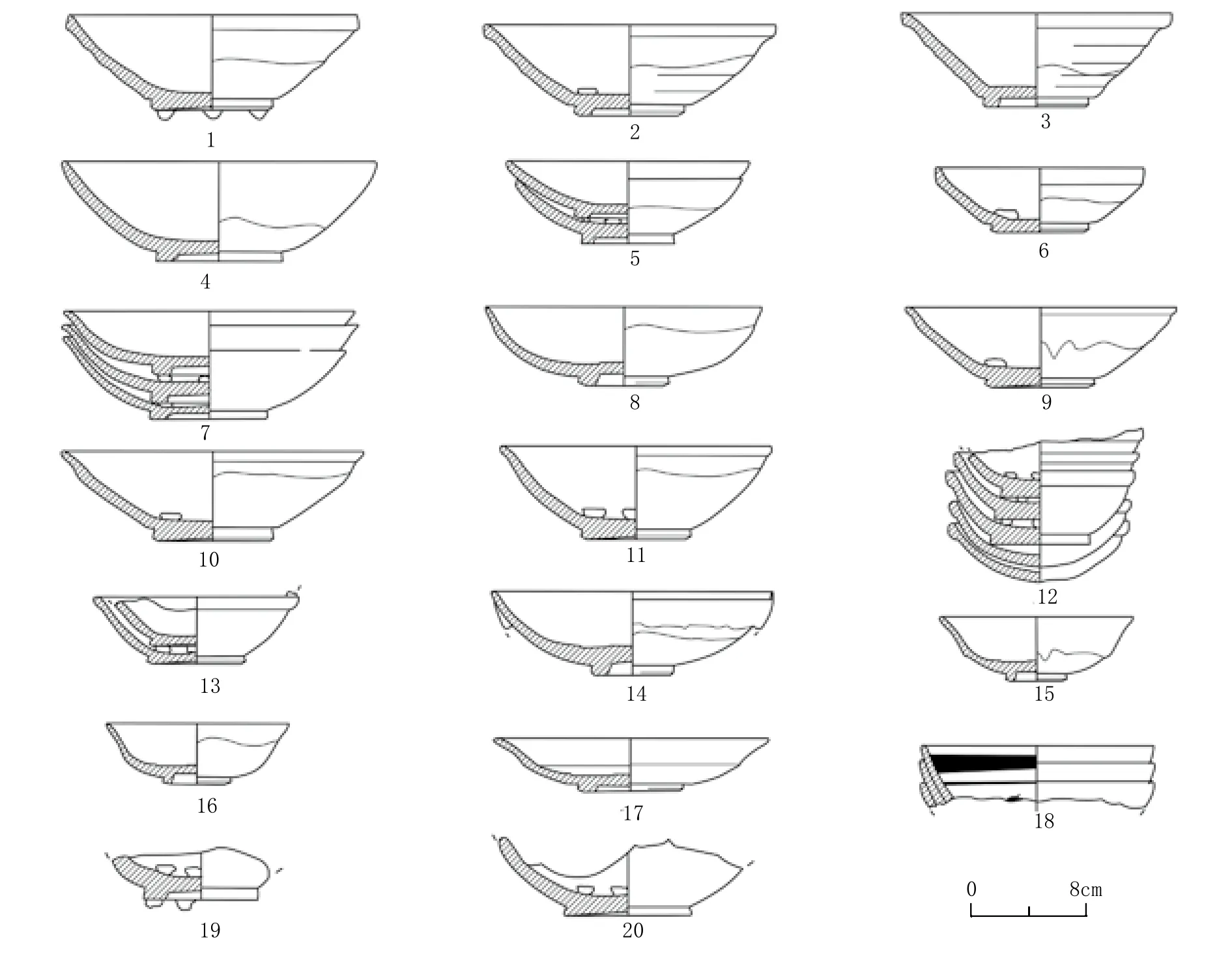

1. 白釉碗 7件。分三型。

A型 敞口,尖圆唇,斜直腹。根据口和足的变化分二式。

Ⅰ式 1件。口微敛,平底内凹。标本XB:1,足墙外撇,有斜削。内底残有两个托珠痕,外底有三个托珠痕,内施透明釉,外施白釉至腹中部,有白色化妆土。红褐色胎夹砂,较粗。口径19.1、底径8.4、高6.5、釉厚0.02厘米(图三,1)。

Ⅱ式 2件。口外撇,圈足。标本 XB:4,浅圈足,外撇,内底有三个托珠,其中一个为托珠痕,外腹有轮制痕。内施透明釉,外施釉至腹中部。施白色化妆土。器表有一块淡绿色的窑变斑。黄褐色胎夹砂,略粗。口径20、底径7.7、高6.2、釉厚0.03厘米(图三,2)。标本XB:5,圈足斜削,外口沿下有一块深绿色窑变斑。内底有三个托珠痕,内施透明釉,外施白釉至腹中部,有白色化妆土。红褐色胎夹砂,较粗。器表有轮制痕迹。口径18.4、底径7.2、高6.5、釉厚0.03厘米(图三,3;图五)。

B型 敛口,圆唇,弧腹。根据足部变化分二式。

Ⅰ式 1件。平底,有斜削。标本XB:3,内底三个托珠,内施透明釉,外施至腹中部,施白色化妆土。黄褐色胎夹砂,略粗。口径13.2、底径6.2、高4.1、釉厚0.02厘米(图三,6)。

Ⅱ式 2件。 圈足。标本 XB:2,上下两个叠烧粘结在一起,有托珠间隔。内施透明釉,外施至腹中部,有白色化妆土。红褐色胎夹砂,略粗。口径16.8、底径6.2、高5.6、釉厚0.02厘米(图三,5;图六)。标本XB:26,内底残一托珠痕,外底有托珠痕。内施透明釉,外施至腹中部,施白色化妆土。黄褐色胎夹砂,略粗。口径21.5、底径8.4、高6.5、釉厚0.01厘米(图三,4)。

图三 白土镇窑瓷器

C型 1件。敞口外撇,圆唇,弧腹,圈足。标本 XB:23,上中下三个碗叠烧,粘结在一起,有变形,内底有三个托珠痕迹。外底有五个托珠。中层和下层碗未变形。内施透明釉,外施釉至腹中部,施白色化妆土。青灰色胎,较细。口径19.2、底径8、高7.4、釉厚0.02厘米(图三,7)。

D型 1件。敞口微外撇,圆唇,弧腹,圈足外撇,足脊斜削,内底有涩圈。标本XB:33,器表施白色化妆土,内施透明釉,外施至上腹部,有开片。青灰色胎,致密。口径18.8、底径6.1、高5.4、釉厚0.03厘米(图三,8;图七)。

2. 黄釉碗 5件。分二型。

A型 3件。淡黄釉,施釉较花。敞口外撇,圆唇,外沿下有一周凹槽,弧腹,平底,有斜削。标本 XB:6,内底有三个托珠。内施黄釉,外施至腹中部,有流釉积釉现象。黄褐色胎夹砂。口径18.5、底径7.6、高7.5、釉厚0.02厘米(图三,9)。标本XB:7,内残有两个托珠,外底有两个托珠。内施黄釉,外施至口沿下,施白色化妆土。黄褐色胎夹砂,略粗。口径20.3、底径8.2、高6.1、釉厚0.02厘米(图三,10)。标本XB:20,内底有三个托珠,其中一个是托珠痕。内施黄釉,内施釉至口沿下,施白色化妆土。黄褐色胎,略粗。口径18.4、底径6.8、高6.4、釉厚0.02厘米(图三,11;图八)。

图四 白土镇窑瓷器

B型 2件。敞口,圆唇,凸唇,平底,足墙外撇。标本 XB:21,五个碗粘结在一起叠烧,两碗之间用三个托珠间隔。内施黄釉,外施黄釉至腹中部。黄褐色胎夹砂,略粗。口径12.8、底径6.8、高10.2、釉厚0.02厘米(图三,12;图九)。标本XB:31,两个上下叠烧粘结在一起,平底略内凹,有斜削。内施黄釉,外施至腹中部。有白色化妆土,碗之间有托珠间隔。口径14、底径6.8、高5.2、釉厚0.02厘米(图三,13)。

3.黑釉碗 3件。分二型。

A型 1件。器形大,敞口,圆唇,弧腹,圈足外撇,足脊斜削,内底有涩圈。标本XB:32,内底有窑沾。外口沿下粘连二块碗口沿残片。内施满釉,外施釉至上腹部。青灰色胎夹砂,疏松。口径19、底径5.6、高5.8、釉厚0.02厘米(图三,14)。

B型 2件。器形小,敞口微外撇,尖圆唇,弧腹,圈足微外撇,足脊斜削,内底有涩圈。标本XB:34,内施满釉,外施至腹部,有积釉流釉现象。黄褐色胎,夹砂疏松。口径13.2、底径4.6、高4.4、釉厚0.04厘米(图三,15)。标本XB:35,内施满釉,外施至腹部。青灰色胎,夹砂疏松。口径12.4,底径4.8,高4.2、釉厚0.03厘米(图三,16;图一〇)。

4.黄釉罐 3件。

标本XB:11,罐口,直口,圆唇,短径,鼓肩,肩部贴塑,宽平竖器耳。外施鳝鱼黄釉,黄褐色胎夹砂,较粗。残宽10.3、残高6.1、釉厚0.03厘米(图四,1)。标本XB:12,黄釉罐,直口,圆唇,短颈,鼓肩,弧腹,饼底,足有斜削,内有轮制痕,内施黄釉,外施釉至腹中部。黄褐色胎夹砂,略粗。口径6、底径5.1、高6.8、釉厚0.02厘米(图四,8)。标本XB:13,罐口,直口,平沿,束颈,斜肩。外表有轮痕,内外施鳝鱼黄釉,红褐色胎夹砂,略粗。口残长14、高10.6、厚1.1、釉厚0.01厘米(图四,9)。

5.青釉碗底 2件。

标本XB:25,圈足。内底有五个托珠痕,现存两个托珠,外底有两个托珠和三个托珠痕迹。足墙外撇,有斜削。内施青釉较厚,青灰胎较细。底径7.8、残高3.4、釉厚0.02厘米(图三,19)。标本XB:28,弧腹,平底略内凹,足墙外撇,有斜削。足墙根部也有刀削痕迹。内粘有三个托珠。内施青釉不均匀,有积釉现象。黄褐色胎夹砂,略粗。底径8.8、残高5.2、釉厚0.02厘米(图三,20)。

图六 B型Ⅱ式白釉碗(XB:2)

图七 D型白釉碗(XB:33)

图九 B型黄釉碗(XB:21)

图一〇 B型黑釉碗(XB:35)

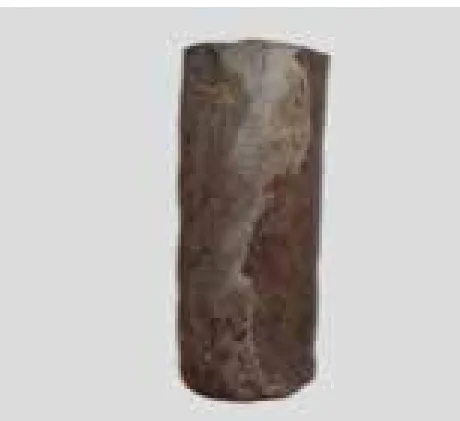

图一一 窑棒(XB:8)

图一二 支垫饼(XB:9)

6.窑具 4件。

标本XB:8,窑棒,素胎,外施土红色护胎釉,底凹,器表有一道凹槽,青灰色胎,较细。直径4.8、高12.5厘米(图四,3;图一一)。标本XB:10,窑棒,素胎,圆柱形。青灰色胎,夹砂较粗。直径5.2、高11.6厘米(图四,4)。标本XB:9,支垫饼,残,圆弧状,素胎,黄褐色胎,夹砂略粗。长16.9、厚0.95厘米(图四,11;图一 二)。标本XB:19,垫圈,捏制,马蹄形,圆柱,一端边。有指印纹,红褐色胎细。直径7.2、厚1.4厘米(图四,12;图一三)。

7.其它器形 7件。

标本XB:14 ,白釉罐腹,直腹,器表有轮痕,肩部有一个宽平竖耳。外施透明釉,器表施白色化妆土。黄褐色胎夹砂,较粗。高17.3、宽6.1、厚0.9、釉厚0.02厘米(图四,5)。

标本XB:15 ,黄釉瓮口,敛口,圆唇,凸唇,斜肩,唇部施白色化妆土,内外施土黄釉。黄褐色胎夹砂,夹砂较粗。残长约8.8、残高约7、厚约0.9厘米(图四,10)。

标本XB:16,黑釉洗口,直口,平沿,内折肩。黄褐色胎,夹砂略粗。残宽9、残高4.6、口厚1.8、釉厚0.02厘米(图四,2)。

标本XB:17,黄釉高足盘,仅残剩腹和足,折腹,短柄,平底。内底有白色化妆土,有轮痕,外底有线割痕迹。残高4.2、底径4.8厘米(图四,6)。

标本XB:18, 酱釉罐底,弧腹,圈足。外施酱釉,有积釉流釉现象,积釉处有窑变。黄褐色胎夹砂,略粗。底径6.6、残高8.2厘米,釉厚0.03厘米(图四,7)。

标本XB:36 ,黑釉涩圈盘,侈口,尖圆唇,斜弧腹微折,圈足,足脊斜削,足根处有刀削痕迹。内有涩圈,内施满釉,外施至腹中部。黄褐色胎,致密。口径18.8、底径7.2、高3.6、釉厚0.03厘米(图三,17)。

图一四 欧盘村窑瓷器

标本XB:37 ,白釉褐彩碗残片,三个残片粘连在一起,内口沿下残有两条一宽一窄的褐彩条带纹,还有一处花叶纹。黄褐色胎,致密。残长11.8、宽3.6、釉厚0.02厘米(图三,18)。

二、欧盘村窑

窑址位于白土镇欧盘村301省道两侧,主体在301省道的南侧,多是农田,一条东西向的水沟破坏了部分窑址区域,总体来说被破坏的区域较小。遗址面积约一万平方米,地表散落一些的瓷片遗物。器形有碗、盏、罐、高足盘,器形相对较少。窑具主要有叉支钉、托珠、垫饼,共计33件。按照釉色分主要是青釉、黄釉,以青釉为主。拣选标本如下:

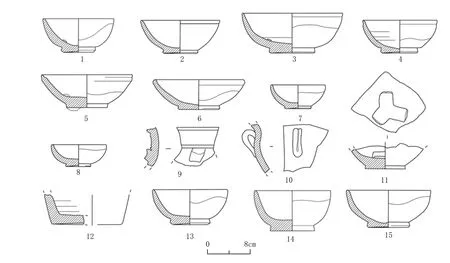

1.青釉碗 9件。分三型。

A型 1件。敞口,圆唇,深弧腹,足墙高,平底略内凹,胎体厚重。标本 XO:2 ,足底外斜削,内施满釉,外施釉至腹中部,有积釉流釉现象。器内残留两个支钉痕迹。青灰色胎,胎表部分为土红色。口径13.4、底径6.7、高6.3、釉厚0.02厘米(图一四,1;图一六)。

B型 7件。敞口,圆唇,弧腹,平底。口沿外有一周凹槽。根据腹的变化分二式。

Ⅰ式 5件。深弧腹,平底略内凹,部分碗积釉处有窑变。标本 XO:4,足墙内收且有斜削。器内有五个支钉痕迹。内施满青釉,外施至腹中部,有积釉流釉现象。内底积釉厚呈烟白色的窑变。青灰色胎夹砂,胎表呈土红色,厚重。口径15、底径6.4、高6.3、釉厚0.02厘米(图一四,2;图一七)。标本XO:8,足有斜削,内腹部下也有一道浅凹槽。足墙外撇,残有两个支钉痕迹。内施青釉,外施釉至腹中部,有积釉现象。青灰色胎较细。口径19.1、底径8.、高7.5、釉厚0.02厘米(图一四,3)。标本XO:12,足墙外撇,斜削。足墙根部也有刀削痕迹,内施青釉,外施至腹中部,有流釉现象。内底残留有一个支钉。青灰色胎较细。口径14、底径7.1、高6.1、釉厚0.03厘米(图一四,4)。

Ⅱ式 2件。弧腹,腹略直,平底,外口沿下有一周凹槽。标本 XO:5,外口沿下略薄直,足墙内收,内底有两个支钉,外底沾有残瓷片。内施满青釉,外施至腹中部。有积釉流釉现象。内底积釉处呈黑色。青灰色胎,夹砂粗,厚重。器口略变形。口径17.2、底径7.8、高6.2、釉厚0.02厘米(图一四,5)。标本XO:11,内底有支钉痕。内施青釉,外施至腹中部。有流釉现象。黄褐色胎夹砂,较粗。口径17.2、底径7.3、高5.7、釉厚0.02厘米(图一四,6)。

C型 1件。碗底,上粘有三叉支托。标本 XO:31,青釉弧腹,平底,足墙直,内底粘有一个三层支钉,内施青釉。青灰色胎夹砂,较粗。残高3.7、底径7.4、釉厚0.02厘米(图一四,11)。

2.青釉盏 4件。敞口,圆唇,深弧腹,平底内凹,足底外斜削。标本XO:6,器内施青釉,外施至口沿下,青灰色胎。口径10.4、底径5、高4.5、釉厚0.03厘米(图一四,7)。标本XO:15,足墙外撇。器内施青釉,外施至口沿下,黄褐色胎,胎表呈土红色。内底残两个支钉,支钉处有窑变现象。口径10.2、底径4.6、高4.2、釉厚0.03厘米(图一四,8)。

3.青釉罐 3件。

标本XO:27,罐口。直口,尖圆唇,短颈,颈部有两道凸棱,器耳残。器表施青釉。青灰色胎,较细。残高7、长8、釉厚0.02厘米(图一四,9)。标本XO:29,罐腹。一竖形耳,耳中部有一道凹槽,贴塑。外施青釉。青灰色胎夹砂,较粗。残高8.6、宽8.4、厚0.9、釉厚0.03厘米(图一四,10)。标本XO:30,罐底。残留较小,弧腹,内腹有凸棱,平底。青灰色胎夹砂,较粗。高5.4、釉厚0.02厘米(图一四,12)。

4.黄釉碗 3件。

敞口,圆唇,深弧腹,平底内凹,足墙外撇,有斜削,釉较薄。标本 XO:1,器内底有三个支钉痕。内施满黄釉,外施至口沿下,黄褐色胎,较细。口径14.4、底径7.4、高6.5、釉厚0.01厘米(图一四,13;图一八)。标本XO:3,器内满施黄釉,外施至腹中部。黄褐色胎,厚重。口径14.4、底径8.4、高7.6、釉厚0.01厘米(图一四,14)。标本XO:7,内底有三个支钉痕迹。内施黄釉,外施釉至口沿下。黄褐色胎,较细。口径15、底径7.5、高7、釉厚0.01厘米(图一四,15)。

5.高足盘 3件。分二型。

A型 2件。青釉,浅盘,圆唇,折腹,短柄中空,喇叭口底,足跟尖圆。标本XO:16,内残有两个支钉痕。内施黄釉,外施釉至中部,釉薄。黄褐色胎,较细。有流釉现象。口径14、底径8.8、高7.4、釉厚0.02厘米(图一五,1;图一九)。标本XO:20 ,仅存足,盘残无,青灰色胎夹砂,较细。底径8.4、高6.3厘米(图一五,2)。

B型 1件。青釉,浅盘,圆唇,折腹,长柄中空,喇叭口底,足跟方折。标本XO:17,内底残有一支钉痕,内施青釉,外施至中部,有积釉流釉现象。青灰色胎,有流釉现象。口径13.2、底径8.6、高9.8、釉厚0.02厘米(图一五,5;图二〇)。

6.其它器形 3件。

标本XO:10 ,黄釉盏。 敞口,圆唇,深弧腹,平底内凹,足墙外撇,有斜削。器内残留两个支钉痕,内施黄釉,外施至腹中部。黄褐色胎,较细。口径11.6、底径5.4、高4.6、釉厚0.02厘米(图一五,3)。标本XO:28 ,青釉垫饼,残,其上粘有个青釉残片,长方形。黄褐色胎夹砂,粗。长8.6、宽6、厚2.2、釉厚0.01厘米(图一五,4)。标本XO:32, 青釉钵口,敞口,平沿,圆唇,弧腹,外施青釉,有流釉现象。黄褐色胎,细而致密。残宽9.6、残高4.8、釉厚0.02厘米(图一五,6)。

7.三叉支托 8件。捏制,三叉形,正面平,背面三叉内凹如拇指掌,且有的有指印纹。

图一五 欧盘村窑瓷器

根据体型大小,分二型。

A型 2件。体型小,长约5厘米左右(指两叉之间的距离)。标本 XO:18,有指印纹,三叉远端各有一个向下的小爪,两爪残缺。黄褐色胎,素胎。长5.2,厚1.1厘米(图一五,7)。标本XO:19,背面三叉内凹较浅,三叉远端各有一个向下的小爪,黄褐色胎,素胎。长4.8、厚1.2厘米(图一五,8)。

B型 6件。体型较大,长约7厘米左右。

标本XO:23,有指印纹,三叉远端各有一向下的小爪。外施土红色的护胎釉。青灰色胎。宽8.2、厚1.4厘米(图一五,9;图二一)。标本XO:25,三叉内凹较浅,三叉远端各有一向下的小爪,黄褐色胎,素胎。宽6.9、厚1.3厘米(图一五,10)。标本XO:26,三叉远端各有一向下的小爪,一爪残无。外表部分有釉。青灰色胎。边长约7.7、厚1.1厘米(图一五,11)。

三、夏村窑址和前圩子窑址

这两处窑址保存不是太好,夏村窑址位于白土镇夏村东南角的东岗子。窑址上是农田,地表散落的瓷片较少,但面积较大。调查过程中捡拾一些白釉、黄釉的瓷片。可辨器形有碗和罐,胎粗糙。其中黄釉碗为饼底和玉璧底。前圩子窑址位于白土镇朱圩子行政村前圩子自然村西北,窑址位于村中。由于地表散落的瓷片较少和民房较多,具体范围不明。捡拾一些青釉、黄釉和酱釉的瓷片。器形有碗、罐等,胎质粗糙。性质与欧盘村窑相同。

四、产品特点

萧县这四处窑址,夏村窑和前圩子窑保存不好,地表散落遗物较少。而欧盘村窑和白土镇窑保存的相对较好,从这两处窑址大致可以了解到萧窑的产品特点。欧盘村窑时代相对要早于白土镇窑。其产品主要是高足盘、罐、盘口壶、杯、碗、盏等。釉色主要是青釉、黄釉、黄花釉等,有的碗内底积釉处会出现窑变现象。胎质主要是黄褐色胎和青灰胎,均夹砂,多数粗糙。窑具主要有窑棒、三叉支托、垫饼等。白土镇窑的产品主要是碗、盏、盘、罐、壶、高足盘和瓮等。釉色主要是黄釉、黑釉、白釉、白釉褐彩、白釉绿彩等,采用蘸釉,多施釉不均匀,厚薄不均。胎质黄褐色胎、青灰色胎。胎质多夹细砂,粗糙。

图一六 A型青釉碗(XO:2)

图一七 B型I式青釉碗(XO:4 )

图一八 黄釉碗(XO:1)

图一九 青釉高足盘(XO:16)

图二〇 青釉高足盘( XO:17)

图二一 三叉支托(XO:23 )

五、结语

萧窑遗址的调查较早,但开展工作较少。据宋伯胤描述,在1954年,江苏省文管会在萧县白土镇征集到一件瓷瓶,瓷瓶上刻“白土镇窑户赵顺谨施到慈氏菩萨花瓶一对供养本镇南寺时皇统元年三月二十二日造。”皇统元年在金熙宗时期,为1141年[1]。 后1961年宋伯胤在白土镇窑址上开挖三条探沟,初步了解了白土镇窑的历史面貌和性质。时代上认为萧窑创烧于唐代,金代停烧[2]。1960年,安徽省博物馆派胡悦谦和葛介屏两位到萧县白土镇做野外调查。时代判断是萧窑造瓷于唐末,兴盛于北宋,衰落于南宋初年。它认为萧窑与寿州窑关系密切[3]。1987年4月,故宫博物院的李辉柄赴安徽调查古窑址。判断时代是创烧于唐而终烧于元代。他认为白土窑时代稍晚于寿州窑,是继承寿州窑发展起来的。同时也与北方瓷窑有密切关系[4]。以上是早期关于萧窑的考古工作,成果是萧窑主要烧造白、黄和黑三种釉色的瓷器。创烧于唐代,废弃于南宋或金元时期。

上述几处调查仅局限在白土镇窑,未对萧县其它窑址展开调查。此次笔者调查了四个地点,采集的器物相对丰富。对萧窑的生产时代有了新的认识。

欧盘村窑的A型高足盘与亳州隋大业三年墓出土的高足盘比较相似,采集的黄釉罐的耳也具有隋代的特点[5]。欧盘村出土的B型Ⅰ式青釉碗与合肥隋墓出土青釉碗比较相似,出土的青釉盏也与合肥隋墓出土的青釉盏相似[6]。欧盘村窑出土B型Ⅱ式青釉碗与河南新郑市唐代中期墓葬M11出土的B型黄釉碗相似[7]。欧盘村窑出土的青釉盏与浙江江山县隋大业三年墓出土的青釉盏相同[8]。

白土镇窑出土A型Ⅰ式白釉碗和Ⅱ式碗分布和邢窑遗址出土的第四期的Aa型Ⅹ式和Ⅸ白釉碗相似,邢窑第四期属于唐代中晚期[9]。白土镇出土的B型Ⅱ式白釉碗在邢窑遗址唐代晚期的白釉碗中发现类似的器形[10]。白土镇窑A型Ⅰ式白釉碗与山东淄博淄川区磁村古窑址出土的第三期的Ⅰ式白釉碗相似。不同的是磁村出土的Ⅰ式碗是玉璧底,而白土镇是平底内凹。磁村窑第三期是五代至北宋时期。白土镇出土的A型Ⅰ式白釉碗时代可能略早于磁村窑,应该在晚唐时期[11]。白土镇窑B型黑釉碗与辽宁朝阳元代窖藏出土黑釉碗很相似[12]。白土镇C型白瓷碗具有元代特征,这种器形在山东中陈郝瓷窑第六期中也有类似器物[13]。白土镇的白釉褐彩碗花纹和器形在磁州窑的元代地层中也有类似的器形[14]。白土镇窑出土的D型白釉碗与山东昌乐东山王村元代墓葬M17出土的Ⅲ式碗相似[15]。

综上所述,欧盘村窑的时代偏早,目前判断时代是隋代始烧,唐代中期或中期偏晚停烧,前圩子窑的时代应该属于这个时期。而夏村窑因捡拾的遗物较少,大致判断是唐代中期到晚期的窑址。而白土镇窑时代是唐代中期开始烧造,到元代就停烧了。从产品特点来看,在早期很可能是受到寿州窑和淄博窑的影响,后来逐渐形成自己的产品特色,以生产白釉和黑釉瓷为主。同时,白土镇窑的白釉涩圈碗是受到北方定窑的影响,涩圈叠烧是窑在金代早期比较盛行的支烧工艺。出土的白釉褐彩器,受到磁州窑系的影响。萧县的萧窑遗址群遗址点比较分散,但基本是围绕倒流河分布。这些窑址点随着时代的变化而有所迁移。时代跨度是从隋代开始或许更早,一直延续到元代才覆灭。

附记:参加调查人员有安徽省文物考古研究所的陈超,萧县博物馆的周水利馆长,淮北博物馆的胡均、解华顶、王玲玲,安徽大学艺术与传媒学院的王倩。

[1]宋伯胤.萧窑调查记略[J].考古,1962(3).

[2]同[1].

[3]胡悦谦.安徽萧县白土窑[J].考古,1963(12).

[4]李辉柄.安徽省窑址调查纪略[J].故宫博物院院刊,1988(3).

[5]亳县博物馆.安徽亳县隋墓[J].考古,1977(1).

[6]安徽省展览博物馆.合肥西郊隋墓[J].考古,1976(2).

[7]河南省文物考古研究所.河南新郑市摩托城唐墓发掘简报[J].华夏考古,2005(4).

[8]江山县文物管理委员会.浙江江山隋唐墓清理简报[C]//考古学集刊(3).北京:中国社会科学出版社,1983(11):164.

[9]河北省文物考古研究所,内丘县文物管理所等.邢窑遗址调查、试掘报告[C]//考古学集刊(14).北京:文物出版社,2004(12):224-225.

[10]内丘县文物管理所.河北省内丘县邢窑调查简报[J].文物.1987(9).

[11]山东淄博陶瓷史编写组.山东淄博市淄川区磁村古窑址试掘简报[J].文物,1978(6).

[12]朝阳市博物馆.朝阳市发现元代窖藏瓷器[J].文物.1986(1).

[13]山东大学历史系考古专业,枣庄市博物馆.山东枣庄中陈郝瓷窑址[J].考古学报.1989(3).

[14]北京大学考古学系,河北省文物研究所,邯郸地区文物保管所.观台磁州窑址[M].北京:文物出版社,1997.

[15]昌乐县文物管理所.山东昌乐东山王元代墓葬清理简报[J].考古,1995(9).