平衡调筋解痉推拿法配合康复训练治疗脑卒中后下肢痉挛的临床观察

2018-03-01周宏杰

周宏杰 张 艺 赵 波

(余姚市人民医院,浙江余姚315400)

脑卒中是神经系统常见疾病,指脑血管病变产生突发的、持续时间超过24小时的局限性或全脑功能障碍,是一种突然起病的血液循环障碍性疾病[1]。大多数脑卒中患者在运动功能恢复的过程中都会出现不同程度的痉挛与挛缩,使患者留有不同程度的肢体功能障碍,严重影响了患者的生存质量,给家庭和社会带来沉重负担。因此如何改善脑卒中患者肢体运动功能,特别是重获自理能力是治疗的首要目标。笔者多年临床研究发现采用平衡调筋解痉拮抗肌推拿手法配合现代康复训练治疗下肢痉挛引起的肌张力的协调模式异常是改善步行功能及平衡能力的重要治疗方法,现将相关研究结果报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 选取2015年11月至2017年6月余姚市人民医院针灸推拿科、康复科门诊和病房脑卒中后下肢痉挛的患者90例,采用随机数字表法分为治疗组和对照组,每组45例。治疗组男24例,女21例;平均年龄(54.8±10.7)岁;脑卒中后下肢痉挛病程(36.0±8.5)个月;其中左侧偏瘫24例,右侧偏瘫21例。对照组男25例,女20例;平均年龄(55.1±10.2)岁;脑卒中后下肢痉挛病程(38.5±9.5)个月;其中左侧偏瘫26例,右侧偏瘫19例。2组患者性别、年龄、病程、病变性质等一般资料比较无统计学差异(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准 (1)西医诊断标准参照《各类脑血管疾病诊断要点》[2]并经CT或MRI确诊;(2)中医诊断标准参照《中风病诊断与疗效评定标准》[3]。

1.3 纳入标准 (1)符合脑卒中诊断标准;(2)患者病情稳定,意识清晰,可接受动作性指令;(3)改良Ashworth痉挛评定量表(MAS)评级,肌张力≥Ⅰ级,偏瘫肢体痉挛较严重阶段(Brunnstrom分级Ⅱ-Ⅴ期);(4)年龄18~75岁。

1.4 排除标准 (1)其他原因引起的肌张力障碍者;(2)合并严重的高血压、冠心病、糖尿病、肾功能障碍及有精神病史者。

1.5 剔除标准 (1)试验因故中断改用其他治疗方法者;(2)资料不完善,无法判断其疗效者;(3)不按照设计方案治疗者。

1.6 脱落标准 (1)治疗过程中自行退出者;(2)治疗结束后失访者。

2 治疗方法

2.1 对照组 采用现代康复训练,予物理疗法(physical therapy,PT)、作业疗法(occupational therapy,OT)相结合。其中PT多采用红外线照射、微波治疗等热疗法及功能性电刺激。OT按照从患肢的近心端到远心段关节的顺序分别对髋、膝、踝关节进行内收、外展、旋内、旋外的被动运动,再对坐位、转移、站立及行走等运动进行相应训练。上述手法每天1次,PT和OT各30min。

2.2 治疗组 在对照组基础上配合平衡调筋解痉推拿法:①患者取俯卧位,医生采用平推法、掌揉法于功能障碍侧下肢的痉挛拮抗肌(即下肢屈肌),以总体放松患肢。继则以拿捏、滚法施于下肢屈肌至皮肤透热为度。②重点按揉、弹拨阔筋膜张肌、缝匠肌、股二头肌、半腱肌、半膜肌、小腿三头肌、胫骨前肌等下肢屈肌腱的起止点,以及腘窝处的肌腱,以酸胀为度,配合点按髀关、维道、居髎、委中、委阳穴。③医者将患肢缓慢屈髋、屈膝和背屈踝关节后,快速伸髋、伸膝和趾屈踝关节。④患者仰卧,保持膝部伸展位的状态下练习髋关节屈曲、内收、外展,由医生辅助进行。⑤医生一手握住患足,保持足背屈、外翻,另一手控制膝部,让患者练习屈膝运动,切忌粗暴用蛮力,以其能耐受为度,每次持续5min,反复5次。⑥抗阻力训练,尝试在不引起髋、膝关节运动基础上,尽量绷紧肌肉再放松,如此反复进行缺血再灌注的训练,以患者能耐受为度。⑦结束时施以轻拍及小幅度高频率的颤法收尾。上述手法每天1次,每次30min。

根据患者情况适当延长或缩短操作时间,2组均连续治疗6周后评估临床疗效。

3 疗效观察

3.1 观察指标 (1)治疗前后根据改良Ashworth痉挛评定量表(MAS)评估2组患者下肢肌张力等级及下肢伸肌痉挛情况;(2)治疗前后根据简式Fugl-Meyer下肢运动功能量表(FMA)评估患者下肢运动功能的变化情况,评分项目共17项,积分与下肢功能恢复呈正比;(3)治疗前后根据改良Barthel指数评定量表(BI)评估患者日常生活中的活动能力,指数与活动能力呈正比[4]459。

3.2 痉挛疗效评定标准 显效:改良Ashworth痉挛评级下降2级以上;有效:改良Ashworth痉挛评级下降1级以上;无效:改良Ashworth痉挛评级无改善[4]460。

3.3 统计学方法 本研究运用统计学软件SPSS 19.0进行数据统计分析,计量资料采用t检验、方差分析,等级资料采用秩和检验分析,计数资料采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

3.4 治疗结果

3.4.1 2组病例完成情况比较 2组病例完成率比较,差异无统计学意义(P=0.645>0.05)。详见表1。

表1 治疗组与对照组病例完成情况 例

3.4.2 2组患者肌张力分级情况比较 经χ2检验2组治疗前肌张力分级情况差异无统计学意义(P>0.05);2组治疗后肌张力分级情况较同组治疗前明显改善(P<0.01),且治疗组改善情况优于对照组(P<0.05)。详见表2。

表2 治疗组与对照组治疗前后肌张力分级情况比较 例

3.4.3 2组患者下肢痉挛疗效比较 见表3。

表3 治疗组与对照组下肢痉挛疗效比较 例(%)

3.4.4 2组患者FMA评分比较 见表4。

表4 治疗组与对照组治疗前后FMA评分比较(±s) 分

表4 治疗组与对照组治疗前后FMA评分比较(±s) 分

注: △与本组治疗前比较,P<0.05;*与对照组治疗后比较,P<0.01。

组别 例数 治疗前 治疗后治疗组 42 12.38±3.08 24.5±3.96△*对照组 43 12.44±3.05 15.9±2.83△

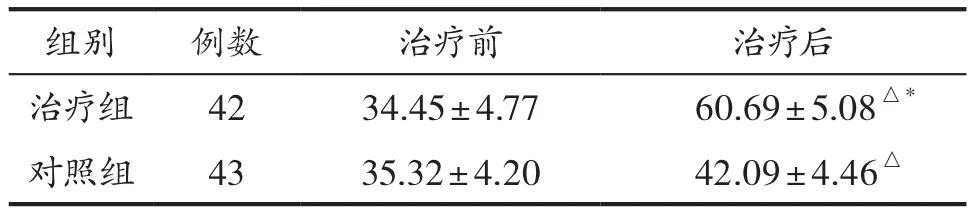

3.4.5 2组患者BI评分比较 见表5。

表5 治疗组与对照组治疗前后BI评分比较(±s) 分

表5 治疗组与对照组治疗前后BI评分比较(±s) 分

注: △与本组治疗前比较,P<0.05;*与对照组治疗后比较,P<0.01。

组别 例数 治疗前 治疗后治疗组 42 34.45±4.77 60.69±5.08△*对照组 43 35.32±4.20 42.09±4.46△

4 讨论

现代医学认为脑卒中发病后由于中枢性运动抑制系统失调,脊髓中枢兴奋性增加,使偏瘫下肢伸肌肌群亢进而痉挛,拮抗肌群即屈肌肌群张力相对薄弱甚至缺损,屈伸肌力失衡[5-6]。临床表现为下肢以伸肌张力增高为主的“伸肌模式”、肢体内外侧的肌张力失衡,故下肢伸肌痉挛和伸肌共同运动模式等常被认为是导致脑卒中患者步行能力低下的主要原因,是阻碍患者恢复运动功能和日常生活能力的主要障碍,严重影响了患者的日常生活、生存质量和预后疗效。目前下肢肌肉痉挛并没有完全使之痊愈的治疗方法,临床多选用现代康复训练为首要治疗方案,而多种治疗手段联合是今后该病康复治疗的趋势。

平衡调筋解痉推拿可根据疾病不同阶段对患者进行治疗重点的调整。在初期(约2周)锥体束休克期表现为弛缓性瘫痪,出现自主运动、肌肉痉挛等运动控制能力下降(或称为运动技巧的缺乏)的表现,可采用伸肌抑制手法,能加强屈肌肌力、拮抗下肢伸肌运动,恢复主动肌和拮抗肌间张力平衡。当2周后协同运动逐步增强并达到高峰时,分离运动出现同步下降,肢体运动功能主要存在着不平衡的状态,表现为上肢以屈肌痉挛为主的“屈肌模式”、下肢以伸肌痉挛为主的“伸肌模式”,可在拮抗肌群采用相对较重手法以加大肌肉收缩力,而痉挛的伸肌群配合轻缓手法减轻牵张反射而改善肌力和活动精确性,协调屈伸肌平衡,有效改善肌痉挛[7]。

本研究结果表明平衡调筋解痉推拿法配合现代康复训练治疗脑卒中后下肢痉挛能有效改善患者下肢运动功能、平衡功能及自主能力,与单一康复手段比较更利于促进患侧下肢运动的逐渐恢复及缓解痉挛状态。推拿手法与康复训练结合即整体与局部治疗相结合,发挥弥补与促进作用。该方案贯穿了中医“阴平阳秘”和“阴阳协调”的思想,即促进肌群间的平衡和协调,改善肌肉耐力和活动的精确性,增加患肢的稳定性和对称性,让不平衡的患肢肌群重新达到平衡状态,并不一定是消除疾病,而是通过手法改善疾病所带来的症状。临床治疗中不仅要把注意力集中于手法本身,还要加强对脑卒中患者机体病理变化及运动障碍恢复规律与推拿手法作用机制的认识,借助现代康复理论及采用国际公认的可信度较高的评价量表对推拿治疗脑卒中进行深入研究。

[1] 服部一郎.康复技术全书[M].北京:北京出版社,1996:109.

[2] 中华神经科学会,中华神经外科学会.各类脑血管疾病诊断要点[J].中华神经科杂志,1996,29(6):379.

[3] 国家中医药管理局脑病急症协作组.中风病诊断与疗效评定标准(试行).北京中医药大学学报,1996,19(1):55.

[4] 王玉龙.康复功能评定学[M].北京:人民卫生出版社,2008.

[5] ZHAO J G,CAO C H,LIU C Z,et al. Effect of acupuncture treatment on spastic states of stroke patients[J].J Neurol Sci,2009,276(1-2):145.

[6] 何晓华,王舒.脑卒中后肢体痉挛状态的康复治疗研究进展[J].疑难病杂志,2004,3(6):375.

[7] 刘海潮,蒋惠瑜.推拿结合运动疗法缓解偏瘫痉挛40例观察[J].中国康复理论与实践,2009,15(6):588.