素养解构:概念教学中发展学生化学核心素养

2018-02-28杨壮宇谢少珺

杨壮宇,谢少珺

(1.广东省实验中学,广东 广州;2.广州市南武中学,广东 广州)

一、研究背景

学科课程与学生核心素养的发展密切相关[1]。化学学科核心素养是学生发展核心素养的重要组成部分,是学生综合素质的具体体现,反映了社会主义核心价值观下化学学科育人的基本要求,全面展现了化学课程学习对学生未来发展的重要价值[2]。

化学基本概念作为提升化学学科核心素养的“支点”,其建构和发展对于凸显化学学科特点、培养学科能力、形成学科思想和体现学科价值而言具有举足轻重的地位[3]。如何在教学实践中围绕“化学学科核心素养”的要求,把化学概念课上得生动形象,是一线化学教师反复研讨的教研主题之一。

DorothyGabel指出,化学的复杂性就在于其包含了宏观、微观、符号三种水平的学习[4]。借助化学符号来实现微观世界的宏观化,有助于提高学生在宏观、微观和符号三个方面的学习水平。化学核心素养中的“宏观辨识与微观探析”是从分子、原子层次对物质结构、性质、能量转变等及其相互关系的基本认识[5],既是化学学科重要的观念,又是化学问题解决的思维视角。

分子、原子对于九年级的学生来说,在小学自然、初中生物、物理课中都有涉及,但由于学生缺乏认知的感性基础,并且其中抽象概念(分子、原子、离子等)比较集中,学习难度偏大。怎样才能帮助学生学会用微粒的观点看物质,发展宏观辨识与微观探析的素养尤为重要。

二、基于化学核心素养的教材分析

从“分子和原子”这个课题开始,学生将从化学认识物质的角度,对微观世界进行一系列循序渐进的探究。根据化学学科核心素养的内容,以及《2018年广州市初中毕业生学业考试化学考试大纲》的要求,结合本课题的知识特点,明确本节教学内容适合用于发展的核心素养为“宏观辨识与微观探析”“变化观念与平衡思想”“证据推理与模型认知”“实验探究与创新意识”和“科学精神与社会责任”。

经过前面两个单元的学习,大部分学生开始对化学产生了好奇心,也开始有了一系列疑问,比如“物质到底由什么构成的?”,“物质之间发生变化的原因是什么?”等。同时,学生已有的宏观表象,对微观想象的发展有一些阻碍,所以首先利用分子模型来认识分子,教学过程中将其设计为一个简单的探究过程,学生通过观察对比发现组成分子的不同情况,建立“模型”与“符号”之间的简单关系;通过实例分析由分子构成的物质在发生物理变化和化学变化时的不同情况,在微观与宏观之间做相应的切换;接着设计一个探究实验,通过氧气助燃性的变化,着重理解“分子保持物质化学性质”这一个比较抽象的概念,进而理解原子的相关定义,最后能够用这种理解去分析相应的物质变化情况。

三、基于发展化学学科核心素养的教学设计片段

在“分子和原子”一课中,学生最难理解的就是“分子是保持物质化学性质的最小粒子”,如果老师光举例说明,那么学生只能“似懂非懂”。学生的主要困难是缺乏微观想象力,怎样结合他们的思维特点以及学过的知识来设计这节课,把抽象的概念具体化、形象化,有助于学生的真正理解?下面以实验探究“分子的定义”的教学设计片段为例进行阐述。

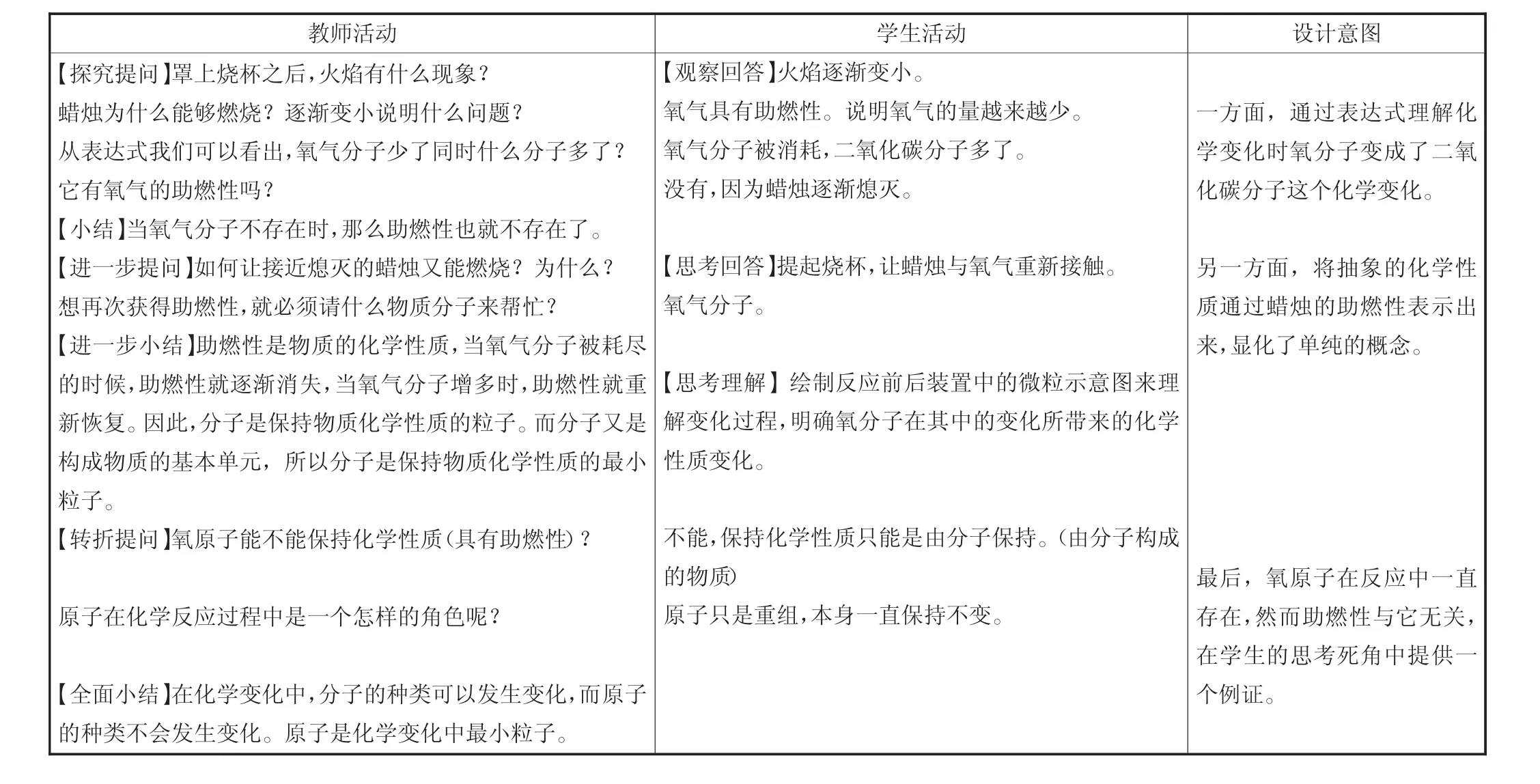

表1 探f究“分子的定义”的教学设计片段1

表2 探究“分子的定义”的教学设计片段2

四、基于化学核心素养的概念教学建议

基本概念的掌握是化学学习和研究的基础,是学生构成完整知识体系的必要组成部分,概念的教学就是中学化学教学的重点,如何基于化学核心素养开展概念课的教学,笔者认为,主要有以下两个方面:

1.以“素养”为因,提升对素养的认识与理解

化学核心素养将化学知识与技能的学习、化学思想观念的建构、科学探究与问题解决能力的发展、创新意识和社会责任感的形成等多方面的要求融为一体,体现了化学课程在帮助学生形成未来发展需要的必备品格和关键能力中所发挥的重要作用。

将核心素养从理论框架构建落实到化学课堂中,首先就要对核心素养有全面的认识与理解。比如对“宏观辨识与微观探析”的内涵的理解,因其涉及物质及其构成微粒的关系,物质及其变化的辨识、探析和表征等,内涵十分丰富,所以不能只看到“宏观、微观”几个简单的词,也不能仅从化学一般概念或原理层面进行理解。将化学核心素养的内容与教学目标相结合,在教学中尽可能使化学学科核心素养的内涵和价值“显性化”,从而使学生树立核心观念,发展核心素养。

2.以“素养”为本,分析组织教学素材

人教版教材中对分子的定义为:“由分子构成的物质,分子是保持其化学性质的最小粒子”,关于这个定义的理解,也是本课题的难点之一。微观粒子因其抽象性,使很多学生都产生了畏难退缩的学习情绪,尤其是怎样从化学的角度理解两个“最小”的含义,也是一直让学生纠结的问题,因此笔者尝试从化学核心素养的角度解析组织教材内容,具体分析如下:

(1)从“宏观辨识与微观探析”和“变化观念与平衡思想”的素养角度解析:分子定义中,“保持”一词意味着分子一旦被破坏,原物质的性质就要发生改变,这体现了核心素养中的“变化思想”。分子只保持物质的化学性质,不包括物理性质,因为物质的物理性质是大量分子的集合体表现出来的,如色、味、态等,而单个分子是肉眼看不到的,所以表现不出来这样的性质。因此需要教师引导学生通过观察、辨识一定条件下物质及其变化的宏观现象,从而形成“宏观辨识与微观探析”的素养。

结合这个定义的特点,笔者以氧气的两种变化为情境,借助蜡烛燃烧与熄灭的探究实验,让学生基于观察和实验等方法获取氧气助燃性的变化事实并进行分析推理,在微观的角度思考由于氧分子的消耗和重新获得,而导致蜡烛燃烧的变化情况。通过氧气助燃性的变化,理解“分子保持物质化学性质”这个比较抽象的概念,培养学生运用证据推理和模型化思想解决相关化学问题的能力和品质。

(2)从“证据推理与模型认知”和“实验探究与创新意识”的素养角度解析:围绕对实验现象的分析,在演示实验之后,通过设置问题串启发学生的自主思考,引导学生形成猜想和假设,基于“证据推理”得出结论并作出解释,同时能对科学探究过程和结果进行交流、评估和反思,培养学生尊重事实和证据,独立思考,敢于提出创造性见解的品质,形成“实验探究与创新意识”的素养。

(3)从“科学精神与社会责任”的素养角度解析:化学概念的学习,一般需要通过对物质世界的宏观事物及其变化的观察和实验探究。尤其是关于分子、原子这类抽象性概念的学习,不仅要充分利用直观教具(比如分子模型、概念图等)、现代教学技术等手段,使抽象的知识形象化、直观化,还需要借助化学实验,为学生提供实验上的感知与验证,让他们通过实验探究的宏观现象进而“看到”分子是什么。这有助于学生从微观角度认识物质的性质及其变化,通过科学探究和对比实验,引导学生认识化学科学的本质和的价值,逐渐形成对化学科学技术应有的科学精神和社会责任感。