击实功对粗颗粒填料冻胀特性影响的试验研究

2018-02-26刘凤云邵珠山张硕成

刘凤云,邵珠山,张硕成,刘 华

(西安建筑科技大学 土木工程学院,陕西 西安710055)

路(地)基的冻害问题严重制约着寒区线路工程的安全稳定运营,每年交通和建设部门必须花费大量的人力、物力和财力来消除或减轻该问题的影响.吴青柏等[1]和刘永智等[2]指出,路基主要的冻害问题是由冻胀、融沉病害及其引发的次生病害,在季节性冻土区主要是冻胀,而在多年冻土区主要是融沉.在我国,2016年7月多部门联合发布的《中长期铁路网规划》的“八纵八横”高速铁路网络规划计划中,大部分线路不同程度的穿越了季节性冻土地区,因此高速铁路路基在负温环境下的热稳定性问题极其重要.在现行的高速铁路设计与建设中,由于路基变形控制要求极为严格(<15 mm)[3],相关技术规范、路基填料冻胀敏感性分类及相应的工程应对措施都难以普遍满足路基冻胀控制的要求[4-5],李安原等[6]和刘泉声等[7]分别就粗粒土和裂隙岩体冻融损伤进行了总结和深入的探讨.路基填料的冻胀特性体现了路基宏观变形的发展和变化规律,因此对路基填料的冻胀特性研究有着至关重要的意义.

粗颗粒土因其优良的工程特性,在公路和铁路工程建设中被广泛用做路基填料,因此国内外学者对粗颗粒土的冻胀特性进行了大量有针对性的研究.王天亮等[8]基于葡式击实下的冻胀试验,发现当细粒组分含量为9%时细圆砾土试样的压实效果最好,并得出当细粒含量含量低于10%时,细圆砾土属于弱冻胀填料.Konrad等[9-10]分析了粗粒土冻胀的主要影响因素,并通过室内试验研究发现,当细颗粒土的含量小于7%时,冻胀量较小,但是随着补水量的增加,粗颗粒土的冻胀量随之增加,并将1%的冻胀率作为粗颗粒土冻胀敏感性的标准.Bilodeau[11]等研究了级配对3种不同粗骨料冻胀敏感性的影响,得出细粒含量对分凝势有较大的影响的结论.王青志等[12]对不同工况下级配碎石的冻胀特性进行了室内封闭系统的冻胀正交试验,得出了最有利于冻胀发展的组合,且提出为了满足高速铁路变形量的要求,建议控制级配碎石含水率小于5%.聂志红等[13-14]发现含水率为影响级配碎石冻胀的主导因素,提出在控制级配碎石的含水率小于4%的要求下,其冻胀量满足要求,并建议在实际分析中,应综合考虑含水率、孔隙率和细粒含量这三种因素对其冻胀性的影响.

上述研究重点关注了含水量和细粒含量两个指标对粗颗粒土冻胀性能的影响,但路基的压实度是控制路基施工质量的重要标准之一.在考虑击实功作用下,耦合结果对基床底层上部填料的影响仍不确定.Konrad[9],程展林等[15]试验发现土颗粒间的位置排列和粒间作用对粗粒土的力学性能有着重要的影响.在高速铁路路基施工中,路基工程应保障列车高速行驶的安全性和舒适性,即保证路基的稳定性,因此在工程施工过程中需确保路基的压实效果,规范中以最大干密度来确定压实度.针对粗颗粒土的最大干密度的工程意义,众多学者进行了大量研究.史彦文[16]通过小粒径土石混合料推断出大粒径土石混合料的最大干密度;郭庆国等[17]根据最大干密度与粗颗粒含量、最大粒径之间的相似性,提出了其最大干密度确定方法;蔡铭等[18]等利用相似级配法对粗颗粒土的最大干密度进行研究,并建议了最大干密度的检测方法;左永振等[19]在前人的基础上发展了缩尺方法计算最大干密度.由此可见,在粗颗粒土中,确定最优击实功以寻求最大干密度是保证路基稳定性非常重要的参数.因此众多学者在研究高速铁路路基粗颗粒土填料的冻胀特性时,首先从寻求路基填料的最大干密度着手.因而在冻土地区的路基工程中,需要探讨最大干密度是否是保证路基稳定的最佳选择.本文为查明各种组合中粗颗粒土的冻胀特性,得到其冻胀变形随各影响因素的分布关系,对不同击实功条件,不同细粒含量和不同含水率的试样进行了对比性的冻胀试验.

1 试验材料及方案设计

依据相关技术规范[20]和施工要求,寒区高铁无碴轨道路基基床底层选用粗颗粒填料进行填筑,该类填料属于优质填料(A/B组填料).但出于路基热稳定性的要求,其冻胀量仍要求控制在一定的范围内.考虑到击实功,细粒含量和含水率三个因素对冻胀量有较大影响,在前人研究细粒含量和含水率对冻胀量影响的基础上,本文考虑了击实功这一影响因素,结合路基具体工况采用封闭不补水条件下的冻融试验方法,对不同击实功,不同细粒含量和不同含水率的试样进行冻胀试验,以期得到不同组合中粗颗粒土的冻胀特征,并得到其冻胀变形随各影响因素的分布关系.

1.1 土样物理力学参数

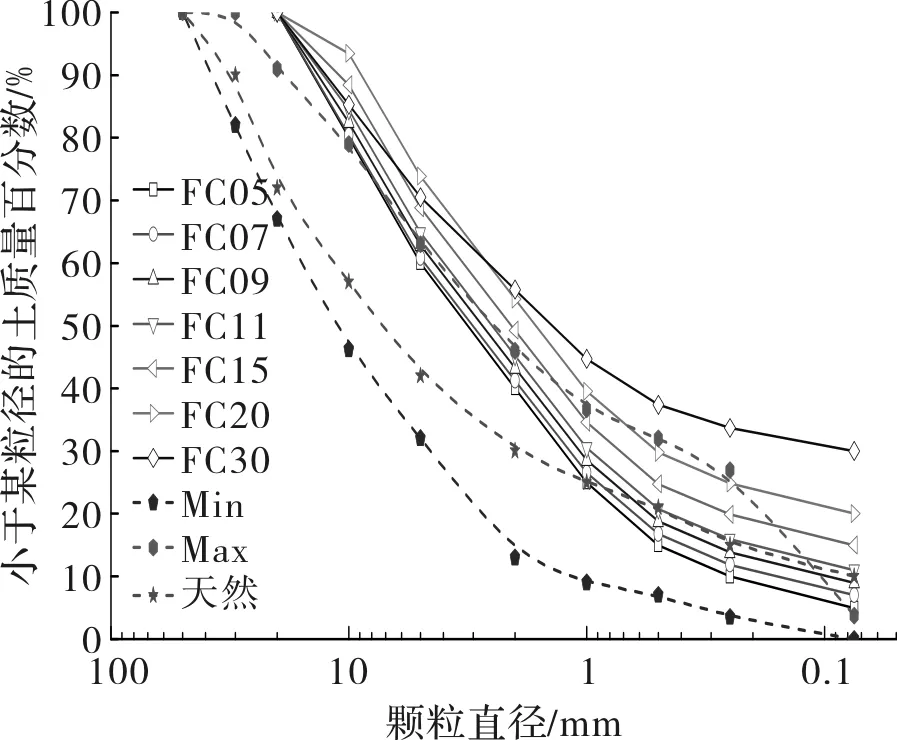

土样取自大西高铁(大同-西安)路基基床底层上部的填筑料,依据《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999)[21]测定的土样物理特征如表1所示.取土后进行碾压烘干,其筛分粒径范围≤0.075 mm,0.075~0.25 mm,0.25~0.5 mm,0.5~1 mm,1~2 mm,2~5 mm,5~10 mm,10~20 mm.并依据试验方案的七组不同细粒含量重新配置土样.土样的颗粒级配与高速铁路设计规范中规定的级配上下限值(MIN,MAX)[3]和天然土样的级配曲线见图1.

1.2 土样击实试验设计

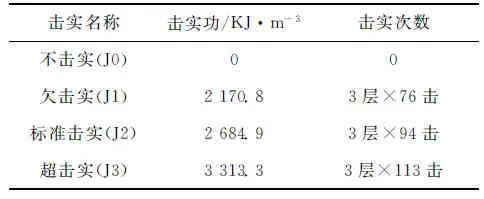

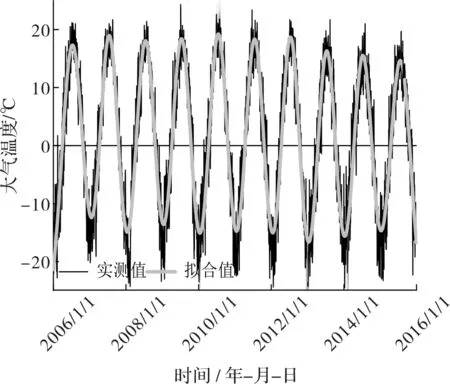

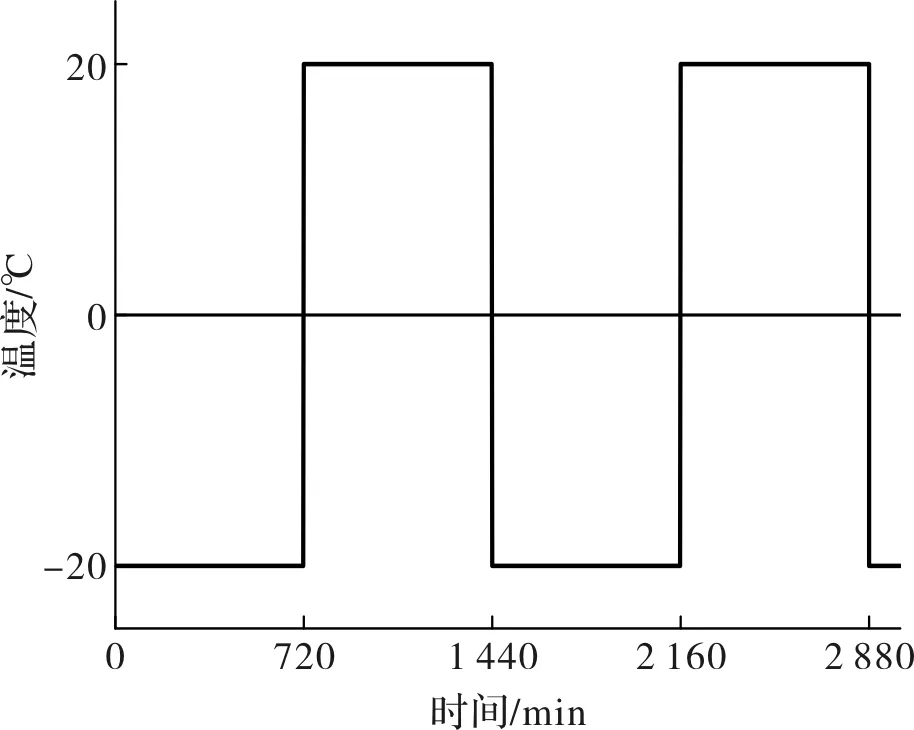

试验中采用JDS-1型数控电动击实仪进行重型击实,如图2(a)所示.依据表2中设置的击实条件分别按照0、80%、100%和120%标准击实功进行分组,每组试样设置3个平行试样,最终结果取算术平均值,且三个试样的极差不超过平均值的30%.试样准备完毕后,放入冻融箱,如图2(b),安装温度探头和位移传感器,静置6 h后开始进行试验.冻融试验温度控制分两个步骤:试样的冻结过程,冻结温度为-20 ℃,冻结时间为12 h;融化温度为20 ℃,融化时间为12 h;若12 h后试样内部温度未达到恒定,且冻胀变形持续增加,需继续进行试验直至冻胀变形稳定后方可终止试验.在整个试验过程中实时采集试样内部温度和顶端位移变化量.图3为大同某试验场地近十年的典型大气温度曲线,由于该场地环境温度的年波动区间在-20~20 ℃之间,考虑到试验温度和多年地表温度波动的一致性,因此试验设定环境温度变化为-20~20 ℃,仓室温度波动区间见图4.

表1 试验土样基本物理指标

图1 土样颗粒级配曲线Fig.1 Grain size curve of coarse grained soil

图2 试验仪器Fig.2 Laboratory instrument

击实名称击实功/KJ·m-3击实次数不击实(J0)00欠击实(J1)2 170.83层×76击标准击实(J2)2 684.93层×94击超击实(J3)3 313.33层×113击

2 试验结果分析

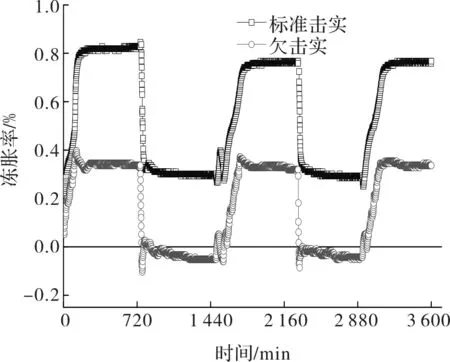

2.1 土样的典型冻(胀)融(沉)过程

结合本次试验试样采取的是不补水的快速冻结和快速融化,由图5可见冻胀变形和融沉变形在多次冻融循环后基本保持稳定,这一曲线同参考文献[22]的实测数据对比分析可得,其趋势较为一致.本试验选取冻结后的最大冻胀量为计算冻胀率的依据.

图3 大同某试验场大气温度演变曲线Fig.3 The typical temperature curve in Datong site

图4 环境仓温度典型演变曲线Fig.4 The temperature in the controlling box

图5 冻融循环条件下典型试样的冻胀(融沉)曲线Fig.5 The frost heave and thaw settlement curve under the freezing-thawing cycles

2.2 击实功对冻胀率的影响

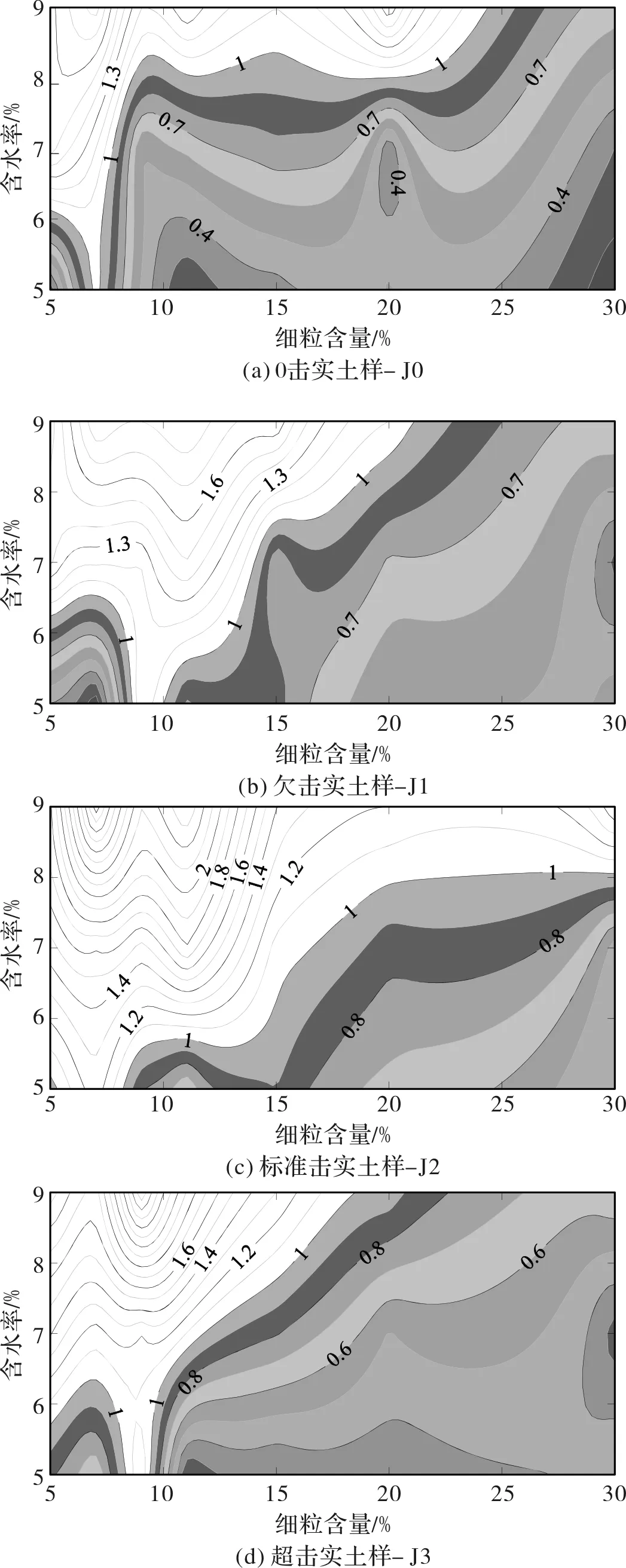

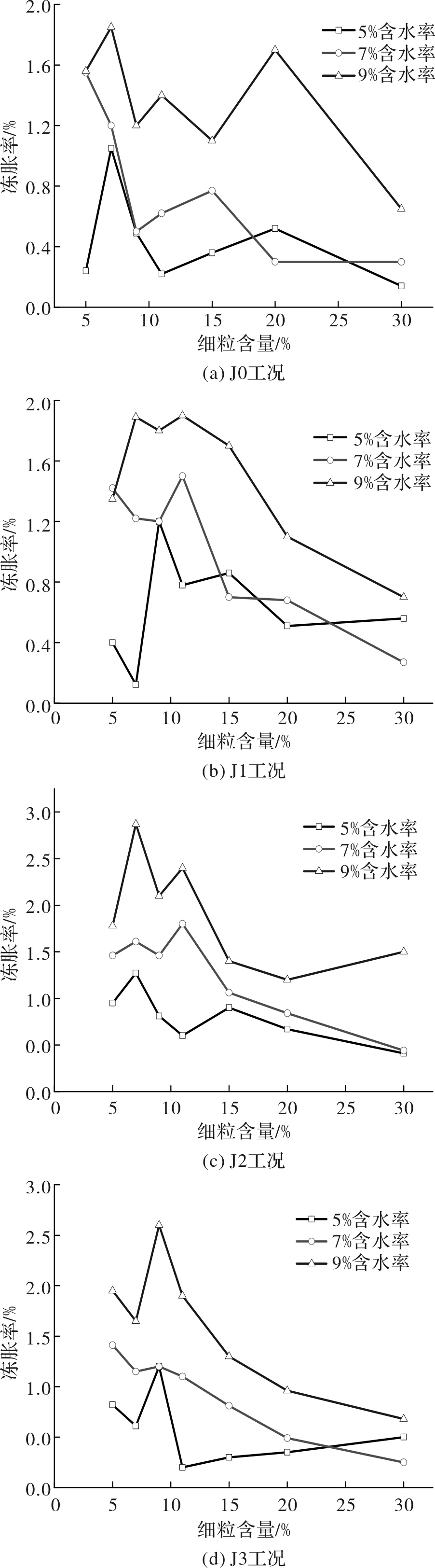

对比分析图6中四种不同击实功影响下的各组试样冻胀率分布图:图6(a)为不击实土样,由图可见,冻胀率分布曲线较为平顺,在细粒含量为8%左右有阶越现象出现,当细粒含量小于10%情况下,冻胀率随着含水率的增加而增加;但细粒含量超过10%之后,随着细粒含量的增加,冻胀率变化平缓,在此击实功下,其冻胀率小于1%的面积[15]占到了一半以上,即在此试验条件下,冻胀率小于1%的变量组合达到一半以上.图6(b)为欠击实土样,依然是在细粒含量为8%左右时,曲线密集,冻胀率变化非常明显,当细粒含量超 过20%后,所有变量组合的冻胀率都在1%以下.图6(c)为标准击实土样,在细粒含量小于15%时,大部分区域的冻胀率都大于1%,但从总体看来,其冻胀率小于1%的组合不足一半,且左上方区域出现了冻胀率大于2%.图6(d)为超击实土样,在细粒含量为8%左右时,其冻胀率出现突变,其冻胀率小于1%的区域与图6(b)接近,大于图6(c)但小于图6(a).由此可知,标准击实时冻胀率最大,欠击实和超击实次之,最优的是不击实工况.细粒含量在5%~10%之间,有冻胀率大于1%的区域出现,考虑为此细粒含量区间级配较均匀,有利于土样的密实,土样密实会导致孔隙率的减小,容易形成较小孔隙,造成毛细管的形成,在毛细作用下,水分会在孔隙中迁移,在表面张力作用下,水分迁移的范围较大,进而出现了较严重的冻胀现象.

图6 击实功对冻胀率的影响Fig.6 The relationship between compaction energy and frost heave ratio

2.3 含水率对冻胀率的影响

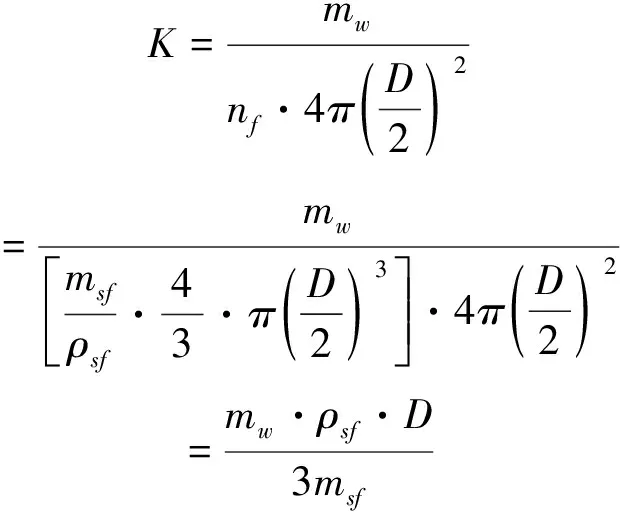

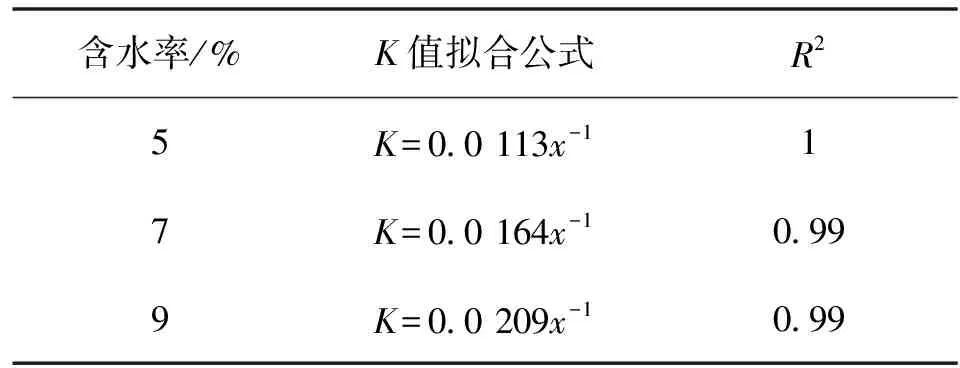

图7所示为含水率对冻胀率影响的分布曲线,四个不同击实功下的冻胀率分布图趋势基本一致,表明含水率对冻胀率的影响受击实功这一因素的干扰很小.但随着细粒含量的增加,冻胀率出现先增大后减小的趋势,即存在一个冻胀率的局部极大值;当冻胀率增大时细粒含量在7%~9%之间,且细粒含量为9%时的细圆砾土试样的压实效果最好[8],这一区间内粗颗粒土中的毛细管作用很强,导致了冻胀率的增大.随后,冻胀率随着细粒含量的增大而减小,粗颗粒的较大孔隙比和较小表面化学能使得水分较难吸附在粗颗粒表面,大部分的水分被细颗粒吸附形成结合水,因此在细粒含量增加时,土体中的水分更多的以结合水的形式存在.在冻胀的过程中,只有较少的水分参与冻胀,因此冻胀率出现了递减的现象,文献[23]对这一现象,也进行了相关描述.现提出一个参数K(为细颗粒组分中单位面积吸附的水分质量)来解释这一现象,见式(1).

(1)

式中:mw为粗颗粒试样中细颗粒组分的水分质量;nf为细颗粒数目;ρsf为细颗粒颗粒密度(文中取1.85 g/cm3);msf为细粒组分的质量;D为等效粒径(=0.075 mm).式(1)当土样中含水量不变,增加细粒含量,即细颗粒数量增加时,细颗粒的总表面积增加,增大了吸附水分的面积(图8纵坐标表示了1 cm2的细颗粒表面吸收的自由水质量),即增大了自由水变为结合水的比率,则自由水变少.在冻胀过程中,冻胀量相应变小.

图7 含水率对冻胀率的影响Fig.7 The relationship between water content and frost heave ratio

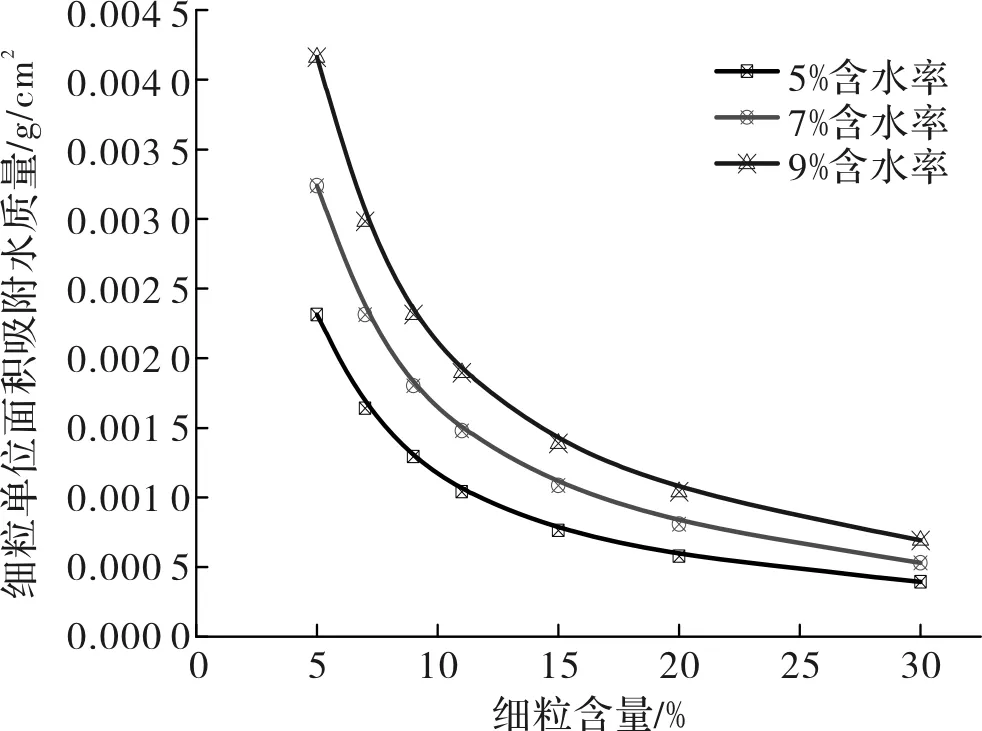

结合试验方案设计,由图8可见,K值随着细粒组分含量的增加而减小,在较低的含水率状态下,细粒含量的增加直接导致了土样中自由水含量的减小,因此在封闭不补水条件下冻胀率随着细粒含量的增大呈现减小趋势.由表3所示,公式拟合度较高.

表3 不同含水率下单位面积吸附水质量拟合表

注:x为细粒组分含量去掉百分号后的数值

图8 K值随细粒含量演变图Fig.8 The relationship between K and fine content

2.4 细粒含量对冻胀率的影响

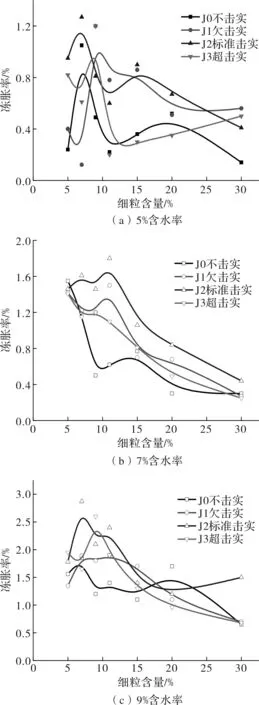

细粒含量对冻胀率的作用受击实功的影响,如图9b可知,相同细粒含量,不同击实功条件下,细粒含量对冻胀率的影响呈现出一定的规律性,即相同细粒含量下,标准击实时冻胀率最大,其次是欠击实,超击实,最小的是不击实.但是在图9a和图9b中,整体上冻胀率是随着细粒含量的增大而减小,击实功对其干扰不大,但仍可看出,代表标准击实的曲线大部分是在其他曲线上方,其中在图9a,9c中大部分在其他曲线上方,即标准击实大多数工况下比其他击实功工况下的冻胀率大.综合可知,击实功条件改变了细粒含量对冻胀率的影响,细粒含量一定时,标准击实条件下的冻胀率最大.

图9 细粒含量对冻胀率的影响Fig.9 The relationship between fine content and frost heave ratio

3 讨论

细粒含量相对增多,导致填充至大孔隙中的细粒含量也越多,大孔隙逐渐转变成为中小孔隙,毛细通道数增多使得毛细作用更为显著,有利于水分在温度梯度下的迁移.但细粒含量较小时,细颗粒总表面积较小,吸附水分的能力相对较弱;随着细粒含量增大,同时增大了细颗粒总表面积,吸附水分的能力逐渐增强,同时增强了毛细管作用,一定程度上有利于水分的迁移,但总的可迁移水分含量减小,减弱了冻胀.可见在不补水条件下,本实验可以推断,在粗颗粒土中,细粒组分吸附水含量对冻胀的影响要大于由于击实而形成的毛细管作用增强的影响.而若采用补水冻结方式,毛细作用与细粒含量的影响则可能会出现正向叠加的现象.

考虑击实功影响时,试验中不击实情况下的冻胀率是最小的,这是由于颗粒的最松堆积形成较多的大孔隙所导致.当考虑到附加机械作用下的最密堆积工况,随着击实功的增加,最大干密度也随之增加,且增加幅度越来越少.这种情况一方面使得中小孔隙数目增多,另一方面又增大了毛细通道路径的长度,则在含水率一定的封闭状态下,细粒含量的增加使得可自由迁移的水分减少,从而可以考虑适当放宽细粒含量的上限.因此在寒区修筑路基时,考虑到冻胀率的限制,粗颗粒土的击实功与细粒含量对冻胀率贡献的影响是反向的,但增加幅度仍有待确定.

4 结论

通过在室内设计四种击实功条件配合7种细粒含量、3种含水率的粗颗粒土填料土样,对其进行不补水冻结试验,得出如下的结论:

(1)含水率对冻胀率影响受击实功干扰较小;细粒含量对冻胀率的影响受击实功条件的干扰较大;

(2)只考虑击实功条件,标准击实条件下的冻胀率最大,其次是欠击实,超击实,不击实条件下冻胀率最小;

(3)细粒含量为8%左右,冻胀率普遍较大,此种工况下,其密度接近最优干密度;

(4)提出细粒单位面积上的吸附水质量系数K,得到了K值随着细粒含量的增加而呈现减小趋势,探索性解释了随着细粒含量增大冻胀率减小的试验现象.