仔细探索规律,准确确定范围

2018-02-26吉沙娟

吉沙娟

在圆锥曲线中,很多同学在求点的轨迹方程时常常把握不住范围,其实范围的确定是有一定的规律可循的,下面通过例题来揭示这些规律.

一、定义中的限制条件带来的范围

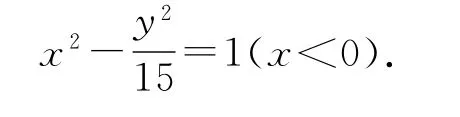

例1已知一个动圆M与两定圆C1:(x+4)2+y2=1,C2:(x-4)2+y2=9均外切,求动圆圆心M的轨迹方程.

解析设动圆圆心M(x,y),动圆的半径为r,则根据题意得

反思小结由于双曲线的定义中有“差的绝对值”这个限制条件,所以如果仅是“差”,那么动点的轨迹往往是双曲线的一支.据此可知,定义中的限制条件带来了轨迹方程中的限制范围.

总结所有圆锥曲线的定义的限制条件如下:

1.双曲线的定义中有两个限制条件,一个是“差的绝对值”,一个是“差必须小于两个定点的距离”;

2.椭圆的定义中有一个限制条件,就是“和必须大于两个定点的距离”;

3.抛物线的定义中有一个与椭圆、双曲线都不一样的限制条件是“定点不在定直线上”;

4.圆锥曲线的统一定义是“平面内到一个定点F和到一条定直线l(F不在l上)的距离的比等于常数e的点的轨迹”,其中也有一个限制条件,就是“F不在l上”,不仅如此,还需要关注点F是在l的左方还是右方,或者是上方还是下方,以便确定范围.

二、题设中的限制条件带来的范围

例2已知一个等腰三角形的顶点A(3,20),一个底角顶点为B(3,5),求另一个底角顶点C的轨迹.

解析设点C(x,y),根据题意有AB=AC,则15,即(x-3)2+(y-20)2=225.

考虑到三角形的三个顶点是不共线的,所以x≠3,故所求顶点C的轨迹就是以顶点A(3,20)为圆心、15为半径的圆(除去点B(3,5)和点(3,35)).

例3动圆C:(x-1)2+y2=1,过原点O作圆的任意一条弦,求弦的中点的轨迹方程.

解法1(直接法)设OQ为过O的任一条弦,P(x,y)是其中点,由题知CP⊥OQ,即所以 (x-1,y)·(x,y)=0,即.考虑到弦的中点在动圆C内,所以x≠0,即所求的轨迹方程为

解法2(定义法)因为∠OPC=90°,动点P在以圆心,OC为直径的圆上,所以所求点的轨迹方程为

解法3(参数法)设动弦OQ的方程为y=kx,由得:(1+k2)x2-2x=0.

设O(0,0),Q(x2,y2),OQ的中点为P(x1,y1),则:

反思小结题设中的限制条件有时是显性的,有时是隐性的.比如条件中“三角形”“弦的中点”分别是显性和隐性的,不管是哪类都需要转化才能获得正确的范围,如果多运用数形结合的思想将有利于转化.

三、推理运算过程中带来的范围

例4已知动点P(x,y)的坐标满足(为参数),求动点 的坐标 ,tPxy满足的普通方程.

解析将两边平方,与y=联立消去t,不难得到y=x2-2,而x=可知x≥2或x≤-2,所以动点P满足的普通方程是y=x2-2(x≥2,或x≤-2).

反思小结利用参数法是求动点的轨迹方程的一种方法,在消去参数的过程中要注意推理的等价性.

确定轨迹的范围是处理轨迹问题的难点,也是我们最容易出现错误的地方,所以在平时的学习和练习中,既要对基本的概念和公式理解透彻,也要准确理解题意,挖掘隐含条件.另外,这部分研究的对象是平面几何,所以图形是其本质,坐标法是解决问题的方法,在分析题意时多画图,也便于看清题目的本质.