微软十年转型:组织变革赋能于人

2018-02-23杨继刚

杨继刚

面对移动互联网的挑战,微软向自己“开刀动土”:向既有的产品格局与利润格局“开刀”,寻找移动互联时代新的利润增长点;向既有的传统文化与机制“动土”,重新发现微软的灵魂,驱动组织变革创新。

十年前的2008年8月29日,彼时的全球IT科技企业市值排行榜分别是:微软(2491.7亿美元)、中国移动(2272.4亿美元)、AT&T;(1885.2亿美元)、IBM(1649.3亿美元)、苹果(1501.8亿美元)、谷歌(市值1456.8亿美元)、思科(1418.5亿美元)、沃达丰(1357.3亿美元)、英特尔(1285.7亿美元)、惠普(1153.8亿美元)。

也是在这一年,微软的个人计算机PC出货量和财务增长陷入停滞状态;微软创始人比尔·盖茨卸任CEO,将精力转向了比尔及梅琳达·盖茨基金会运营;苹果、谷歌的智能手机和平板电脑电脑销量极速上升;亚马逊悄悄推出了亚马逊云服务,在高利润的云服务领域力拔头筹。

十年后的2018年11月9日,全球最新的IT科技企业市值排行榜分别是:苹果(9875.76亿美元)、微软(8410.83亿美元)、亚马逊(8373.25亿美元,)、Alphabet(即谷歌,7414.71亿美元)、Facebook(4185.31亿美元)、阿里巴巴(3725.44亿美元)、腾讯(3393.83亿美元)、三星电子(2562.90亿美元)、英特尔(2195.74亿美元)、思科(2153.56亿美元)。

微软=Windows?那可是老黄历了。

十年间,移动互联网取代了PC互联网。从以Windows为中心的PC战略,到以云为中心的移动战略,微软花了10年时间。在PC的黄金时代,Windows业务曾为微软创造过180亿美元年营收。现在的Windows业务仅占微软年营收的9%,早已不是戰略主角,而以Azure为代表的云业务正在成为微软体系担纲营收任务的主力部队。

垄断必堕落?转型需要开刀动土

然而以Windows为中心的PC战略,转移到以云为中心的移动战略,岂是像说话一样容易。革命不是请客吃饭,做企业也并非诗和远方。一个市场占比高达91.59%的桌面操作系统,一个几乎相当于PC同义词的软件产品,谁都无法拒绝垄断格局下的超额利润。这种情况下,要革自己的命,谈何容易。

2014年2月4日,微软管理层迎来了新的掌门人,他就是萨提亚·纳德拉。在他看来,微软转型需要“开刀动土”:向微软既有的产品格局与利润格局“开刀”,寻找移动互联时代新的利润增长点;向微软既有的传统文化与机制“动土”,重新发现微软的灵魂,驱动组织变革创新。

刷新微软:重新发现微软的灵魂

在发表任职讲话前,萨提亚·纳德拉花了很长时间准备了一份10页纸的备忘录,用来回应董事会在遴选CEO过程中提出的几个问题:微软的新愿景是什么?实现这一愿景的战略是什么?微软要取得什么样的成功?微软要从哪里重新出发?纳德拉把这几个问题概括为两个问题:第一个问题,微软为什么而存在——重新发现使命;第二个问题,微软该何去何从。

在此之前,微软两任CEO给纳德拉树立了榜样。盖茨致力于微软初创时的使命,致力于让全球每个家庭的桌上都有一台电脑。鲍尔默以身作则,不断推进微软从产品导向向客户导向转型。鲍尔默告诉纳德拉,要敢于甩掉过去,不要试图取悦比尔·盖茨或其他任何人,而是要坚持做正确的事,唯有客户价值,才是衡量CEO胜任与否的主要标准。

纳德拉和数百位微软不同层级和部门的员工进行了直接交谈。通过不断倾听,这位掌门人意识到:微软的存在,就是为了打造可以赋能他人的产品;微软应该成为“移动为先、云为先”世界里提供生产力与平台的专家;微软将重塑生产力,赋能全球每一人、每一组织,成就不凡。这就是纳德拉对于第一个问题的回答。

而对于第二个问题,微软该何去何从,纳德拉给出了自己的解答。他认为,微软要做五件事,才能重新发现灵魂,获得新生:

第一,就使命感、世界观和商业及创新愿景,进行明确的、定期的沟通;

第二,自上而下驱动文化变革,让合适的团队做合适的事;

第三,建立耳目一新、出人意料的伙伴关系,共同做大蛋糕,并做到客户满意;

第四,时刻准备赶上下一波创新和平台变革浪潮,在“移动为先、云为先”的世界里寻找机遇,并快速执行;

第五,坚守永恒的价值观,为普通大众重建生产力和经济增长。

目标有了,路线图清晰了,一场自下而上、由内而外的组织变革在微软开始了。

让大象跳舞:微软变革的三大引擎

纳德拉认为,过去微软的使命是让每一个家庭的桌上都有一台电脑;现在,微软的使命是予力(赋能)全球每一人、每一组织,成就不凡。在使命的感召下,纳德拉发动了微软变革的三大引擎:

引擎一:无所不在的同理心

有意思的是,纳德拉经常提到的同理心,竟然差点成为他与微软失之交臂的关键点。一位名叫理查德·泰特的经理,在面试时问纳德拉:如果看到一位婴儿躺在马路上哭,你会怎么做?

纳德拉说:拨打911(报警电话)。

理查德把纳德拉送出办公室,然后拍着纳德拉的肩膀说:小伙子,你更需要有同理心。如果一个婴儿躺在马路上哭,你应该把这个婴儿抱起来。

这是纳德拉第一次深切地体会什么叫同理心。后来,他的第一个孩子扎因不幸患有先天性重度大脑性瘫痪,纳德拉和妻子遭受重大打击。在日复一日的看诊、治疗过程中,纳德拉意识到:深切理解孩子的遭遇,对他的痛苦和处境报以同理心,才能更好地肩负起自己作为父母的责任。

从同理心出发,纳德拉为微软文化输入同理心:对那些努力获得成功的中小企业主们报以同理心,对那些渴望创新突破的工程师们报以同理心,对那些寻求技术解决方案的合作伙伴报以同理心,甚至对竞争对手也要报以同理心。从此,同理心文化在微软落地生根。

在过去,你很难想象微软发布会上,CEO会拿着iPhone出场介绍自家的软件和应用。纳德拉不仅做到了,而且他还把iPhone称之为“非常独特的iPhone Pro”,随后大大方方地介绍了这款手机上有多少出自微软的应用程序。这一瞬间,微软和苹果,已不是拿来相互比较的竞争者,也不是你输我赢的攻击者,而是可以和谐共生的合作伙伴。

不仅如此,微软还为华为Mate 10、腾讯微信提供语言翻译服务;为苹果iCloud提供云服务;为包括小米、摩拜单车、唯品会在内的合作伙伴拓展海外市场提供“专利保护伞”。

不要小看这种变化。对比一下,当年的微软客服部门,最早叫“客户教育部”;早年使用微软系统,只要出现问题,总是出现我等俗人看不懂的对话框。其实,这在微软的工程师文化基因里,并非傲慢和偏见,而是微软假設你的身边有网管或者电脑工程师来帮你处理问题。两相对照,我们就能懂得,同理心文化对微软变革是多么重要。

接纳无常,接纳不确定性,以同理心赋能个人与企业,这才是微软转型的战略起点。

引擎二:无所畏惧的变革力

微软为何差点错过移动互联革命?答案是:长期垄断优势下的固步自封。因此,微软的变革最大挑战在于,如何让微软的员工点燃激情、开放包容、勇于创新。

从本质上讲,一个组织抗拒变革,往往在于对未知的恐惧和惰性。万一失败了怎么办?万一不靠谱怎么办?万一出了问题要承担责任怎么办?因此,那些长期处于垄断优势的公司,往往更倾向于保守的做法。想让大家拥抱不确定,谈何容易。

在这种情况下,一个组织往往会出现企业文化的“板结效应”:每一位员工更希望证明自己是对的;自己是团队最聪明的人,哪怕别人的方案更适合;只对绩效和目标负责,其他的事能不做就不做;必须按流程办事,哪怕业务机会稍纵即逝;等级制度是森严的,越级的事千万不能做;如果会引发跨部门冲突,再好的创意都必须停止等。这种情况下,变革从何谈起?纳德拉和他的管理团队,决定向内部组织的板结效应开战。他选择的第一个战场,就是微软每年一度的战略务虚会。

在微软,每年都有一个全球150名高管参与的战略务虚会,会上往往针对战略和未来问题展开讨论。尽管大家说的很热闹,但彼此的碰撞和交流不多,大多数情况下还是礼貌的自说自话。纳德拉做了三个改变:

第一个改变:邀请此前一年微软并购公司的创始人参加会议。作为微软新晋领导者,他们的思维、想法和行为方式与众不同,可以给微软带来新变化,避免年复一年的同质化讨论。在此之前,因为这些新领导者的职务层级问题往往没有资格参加。通过邀请新晋领导者参会,打破了过往的思维定势,打开了包容创新的新局面。

第二个改变:务虚会期间,分小组进行客户拜访。小组内分布不同业务条线、不同区域部门的管理者,由一位客户经理带队前往客户端。拜访期间,他们一起学习,建立联系,聚焦客户的问题和需求,群策群力找到解决方案。这种体验,也让管理层放下指向彼此的“枪”,感受到跨部门多元化团队协同与共的新方式。

第三个改变:客户拜访归来后,分组讨论公司文化变革问题。大家不仅要讨论既定的主题,还要发现新的文化问题,并坦诚分享和讨论解决方案。第二天,大家分组报告各自的问题、方案、承诺和行动措施,形成真正落地和切实可行的解决方案。之后,管理层还组建“文化内阁”,塑造和引领微软的文化变革持续落地。

可以想见,如果没有这种无所畏惧的变革力,没有上下一心、协同一致的行动力,微软转型难上加难。面对未知的不确定性,作为领导者必须充满激情,对外洞察市场机会,对内发现文化问题,并通过有效的变革连接外部市场机会和内部文化再造,才能让企业焕发新生。

引擎三:无处不在的成长型思维

大公司最典型的问题是什么?自以为是。多年的快速发展和竞争优势,非常容易让大公司陷入认知固化、思维同质、行为重复的发展陷阱。显然,阻碍这些大公司持续增长的关键,在于他们普遍丧失了成长型思维。如何创造紧迫感,动员有着不同技能和背景的员工朝着共同目标迈进,就成为纳德拉进行组织变革的关键点。基于此,微软从三个方面进行组织变革:

第一,从以产品为中心,转移到以客户为中心。以客户为中心,意味着必须时刻关注和解决客户的问题。那种停留在给产品和技术打打补丁、修修补补的方式,显然不是以客户为中心。保持好奇心、保持想象力,用技术创新来满足客户未能表达和未被满足的需求;在理解客户应用场景的基础上,倾听客户的心声,预测客户的喜好,以初学者心态,了解行业和对手,不断带给客户惊喜,这是公司保持成长型思维的关键。

第二,减少自以为是,增加自以为非。面对别人的不同意见,不是去证明自己的观点是正确的,而是首先想到,对方为何会有这种差异,我能从差异中学到什么,之前的观点有何漏洞和问题,对方的意见对我有什么帮助。唯有尊重差异,才能察觉自己的认知偏见,真正张开双臂拥抱差异,让成长无处不在。

第三,打破部门和团队壁垒,跳出舒适区。客户要的是Windows,还是系统解决方案?客户要的是Office,还是办公效率提升?客户要的是云服务,还是生产力效率提升?微软意识到,客户需求的不是产品,而是解决方案。因此,过去那种条线分离、各自为政的产品格局体系,就需要被打破和改变。围绕客户需求,各个部门和团队上下一心、共同协商解决方案,才是微软真正的竞争力所在。

为此,微软开启了旨在鼓励员工突破极限、创造性解决问题的黑客马拉松大赛。第一次黑客马拉松大赛中,来自83个国家和地区的超过1.2万名员工发起了3000个黑客项目。有的项目是为了终止视频游戏中的性别偏见,有的项目是为残疾人提供更便捷的计算服务,有的项目是为了改进产业供应链运营,有的项目是为了帮助患有失读症的孩子提高学习成绩。这种聚焦客户需求,各个部门和团队通力协作的方式,为微软变革带来了强劲之风。正是靠着成长型思维,微软再次青春焕发。

人工智能时代组织架构再调整

说来讽刺,微软曾是人工智能领域的领导者。早在1992 年,比尔·盖茨就对人工智能有着自己规划,要“创造能看、能听并且能理解人类的计算机”。在这个愿景下,微软建立了人工智能研究所,招募了语音识别和计算机视觉的顶尖研究者,却在已经拥有强大的研究成果前提下,失去AI 市場先机,部分原因在于“一个传统问题”——没能桥接好内部部门。部门之间的研究成果没有沟通,使之无法进行应用转化,造成后来的十几年里人工智能的应用停滞不前。

在纳德拉对微软从三个方面进行组织变革后,在组织架构层面,微软的变革正在加速。2018年初,纳德拉在向所有员工发送的邮件中表示:Windows和设备部门(Windows and Devices Group)正被拆解,微软将成立“体验和设备”部门(Experiences & Devices org)和“云与人工智能”平台(Cloud + AI Platform)。用纳德拉的话说,微软需要推动自己以超越康威定律(以程序员Melvin Conway命名,意为:设计系统的组织,其产生的设计和架构等价于组织间的沟通结构”),深刻理解客户未满足的和含糊的需求,推动自身的创新,绝不能让任何组织边界成为我们为客户带来创新工作的障碍。

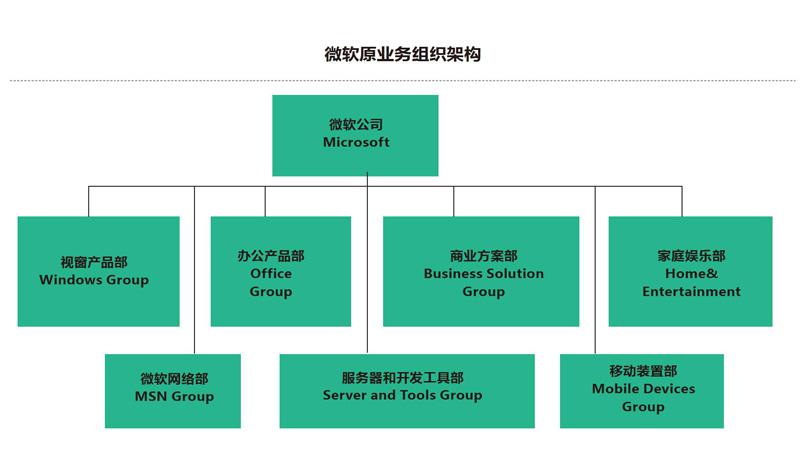

微软现有的业务组织架构主要包括:

云与人工智能事业部:负责公司的计算架构和人工智能平台。原有架构中的Windows平台技术归入这个部门。

体验和设备事业部:该部门与原来组织架构中的视窗部门一起致力于打造最佳的使用体验,最佳的设备和产品。原有架构中的设备业务(包括Surface系列产品)以及Windows的新功能开发业务归入这个部门。

人工智能与研究事业部:通过四种途径来推广人工智能技术,分别为代理、应用、服务和基础设施。

纳德拉指出,这些举措是微软聚焦“智能云和智能边缘”的目标的一部分。

现如今,纳德拉领导下的微软,正在为兑现赋能的承诺,全速推进业务变革:第一,重塑生产力和业务流程,赋能个人、团队与组织;第二,构建智能云平台,提供多元化、安全性、便利性的云解决方案;第三,创造更个性化的计算,推动人们从需要Windows到选择Windows再到爱上Windows,帮助人们提升工作效率。正是基于对公司使命和愿景的重新思考,对组织文化的重新定义,微软走向了刷新变革之路。