创新和知识产权对中国企业的关键作用

2018-02-23姚李英朱翊

姚李英 朱翊

创新是中国企业抵御竞争压力的核心要素,而知识产权则是保护创新的关键支撑。中国企业的创新应走出片面追求数量的误区,提高创新的质量,同时提高企业的知识产权意识,积极提升企业在国内外的知识产权实力,做好应对来自国外的知识产权挑战的准备。

中国的经济发展正面临外部和内部的双重挑战,无论是应对外部挑战或处理内部问题,提高创新能力都是解决问题的关键,而作为保护创新成果的武器的知识产权也应更加受到政府与企业的重视。

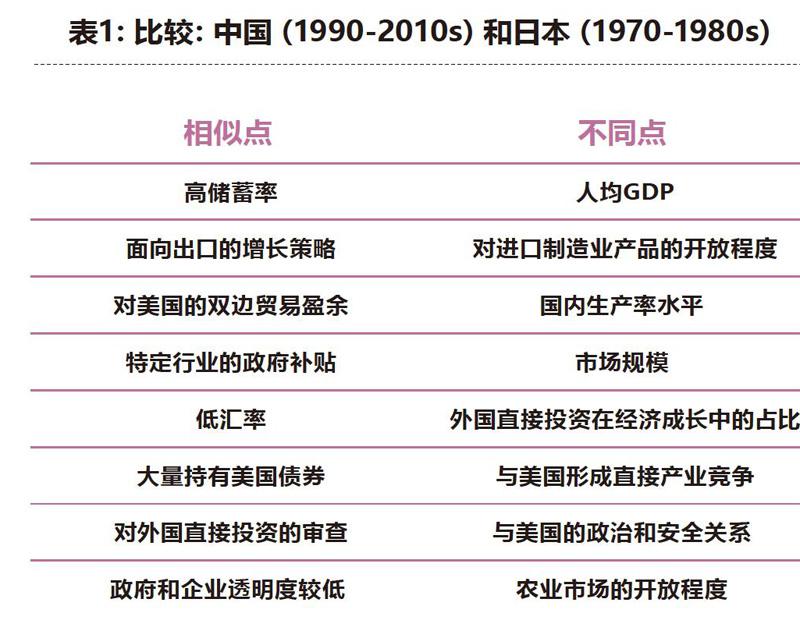

中国日本的异同分析

中国的发展过程与日本的发展过程有很多相似之处,中国现在所面临的外部挑战与日本在上世纪80年代末面临的情况有许多相似之处,又有所区别(见表1)。

贸易摩擦爆发时的中国和日本有着许多的相同点,中国和日本的经济发展均受益于稳定和开放的全球贸易体系。在加入世界贸易组织(WTO)和关税与贸易总协定(GATT)后中国出口迅速增长,物美价廉的中国产品行销世界各国,中国逐渐成为了名副其实的“世界制造大国”,并和日本一样出口获得了巨大的贸易顺差。

贸易摩擦爆发时的中国和日本也有着许多的不同点。首先,在日美贸易摩擦爆发时,日本人均收入已超越了大部分欧洲发达国家,而现在的中国仍属于中等收入国家。尽管当时美国向日本开放了其大部分市场,作为和美国的消费结构与能力均十分类似的日本,却没有向美国相应扩大开放其市场。与之相对,中国的消费品市场对美国的开放程度较上世纪80年代日本高,但中国市场却受到消费能力的限制,中国消费者直到近些年才逐渐开始有能力消费代表美国竞争力优势的“知识产权密集型”产品,如电影、音乐、软件和医药产品。由于许多中国消费者无法承受美国人认为的“充分反映了知识产权价值”的产品价格,一度造成了盗版和“山寨”产品充斥市场,而这导致了美国对于中国没有保护其知识产权的不满。

其次,日本制造业与美国制造业的竞争更加直接,日本制造业直接蚕食了美国传统强势产业的市场份额,而中国的制造业产品中劳动密集型产品仍占有较大份额,中国制造业与美国制造业在当前阶段实际上是互补的。但不可否认的是中国企业在发展过程中学习和借鉴了西方企业的管理模式和产品,尽管这是发展中国家必然经历的发展过程,但这种学习和借鉴在发达国家政府和企业眼中被视作了对他们知识产权的侵犯。当中国和西方产业竞争程度较低时,发达国家政府能够理解与容忍这些学习与借鉴。但随着中国的产业转型,中国与发达国家之间的产业出现了直接竞争的预期,发达国家的态度也随之发生了改变。

不同的矛盾使美国在中美摩擦中寻求与日美贸易摩擦中不同的目标——对于日本,美国关注的焦点在于缩减日本的贸易顺差,并增强美国产品的对外竞争力;而对于中国,除了减少贸易逆差,美国政府更加期望中国政府加强对知识产权的保护,以保持美国“知识产权密集型”产业在未来的竞争力。

与以往中美贸易摩擦不同,知识产权问题从一开始就处于焦点位置。美国总统特朗普曾发推特宣称:“现在我们每年的贸易逆差达5000亿美元 ,还有另外3000亿美元在侵犯、盗窃知识产权方面的损失。”同时,美国政府反复指控中国政府“强制”美国企业进行技术转让,甚至在301调查报告里将中国产业进步完全归结为中国迫使美国转让技术,前美国国家安全局局长基思·亚历山大将中国政府这一做法描述为“史上最大规模的财富转移(The greatest transfer of wealth in history)”。

2018年9月24日,国务院新闻办公室发布《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书,白皮书指出美国自身存在大量扭曲市场竞争、阻碍公平贸易、割裂全球产业链的投资贸易限制政策和做法,包括:违反公平竞争原则歧视他国产品、滥用“国家安全审查”阻碍他国企业在美正常投资活动、提供大量补贴扭曲市场竞争、使用大量非关税壁垒、滥用贸易救济措施等。美方片面强调“美国优先”,将国内问题国际化、经贸问题政治化,不仅损害了中国和其他国家的利益,更损害了美国自身的国际形象,最终必将损害美国的长远利益。

花旗银行前高级国际官员和高级副主席威廉·R·罗德斯在接受彭博社的采访中说:“知识产权是(美国)与中国最大的问题。”美国将中国制造业竞争力的提升和美国制造业衰弱的原因归咎于中国以“非法”的手段获取了美国的知识产权,而实际上,当前的中国高科技产业和美国尚有明显差距,且在多数“知识产权密集型”行业中没有足够的实力和美国直接竞争。可以预见,随着中美贸易摩擦的持续,中国企业将会在国际上面临前所未有的知识产权挑战。

提高全要素生產率关键在于创新

除了外部挑战,中国企业还面临着较大的内部压力,处于转型期的中国需要在保持经济稳定成长速度的同时提高经济成长质量,只有这样才能增强自身应对外部压力的能力。无论稳定成长速度,还是提高成长质量都需要提高中国的全要素生产率,对于中国企业来说,提高全要素生产率的关键则在于创新。

全要素生产率

经济成长的实现包含两个方面:生产资源的投入和全要素生产率的提高,其中生产资源包括劳动力、土地和资本。中国的经济成长对生产资源的投入依赖程度较高,得益于巨大的劳动力人口、大量的未开发土地和国内国外的资本大量投入,中国经济在过去很长一段时间内保持了高速增长。然而经过了近40年的发展,中国的人口红利逐渐消失,老龄化问题凸显,可开发土地减少且环境污染问题严重,而长年的大规模投资造成了消费品通货膨胀压力大和企业杠杆率高等问题,因此中国已经不能再单纯依赖加大生产资源的投入来保持经济的增长,中国未来经济成长的关键在于提高全要素生产率。

全要素生产率(Total Factor Productivity)是指生产资源开发利用的效率,是用来衡量生产效率的指标,提高全要素生产率是提高经济发展质量、保持经济中高速增长的动力所在。提高全要素生产率有两个途径:一是提高执行效率;二是促进技术进步;三是规模效应。提高执行效率也就是提高行政效率,可以通过体制优化、规模效应、组织管理改善等无形要素推动经济增长。

在提高政府执行效率的同时,国家也在努力推动技术进步,例如:把研发投入计入对地方官员考核中,企业的研发投入可抵扣所得税等政策。不过,研发是一个长期的过程,不仅需要短期刺激,更需要长期的可预期的保障,比如以制度的方式保障科研人员在研发成果中的利益,以及进一步完善的知识产权相关法律等。

中国企业创新现状

通过创新提高全要素生产力不仅是国家的战略,更是企业自身发展的需要,然而部分中国企业却似乎走入了误区。例如在专利领域,我们可以看到许多企业片面重视专利数量而忽视了专利质量。

世界知识产权组织(World Intellectual Property Organization)发布的《2017年全球创新指数报告》中指出:中国的创新能力在全球排行榜中排名第22位,连续两年成为唯一跻身前25强的中等收入经济体。2017年中国专利申请数量已达138200件,相比2016年增加14.2%,其中已授权专利420000件,专利申请量连续6年位居世界第一。《2017年世界知识产权报告》评价:“中国正在摆脱‘世界工厂的标签,攀上全球价值链转型升级的最前沿。”

那么这些数据是否真的意味着中国已经进入全球创新的最前沿了吗?中国近年来专利申请数量的飞快增长部分原因是由政府对专利申请企业进行补贴而造成的,要正确评估中国制造业的创新能力,除了专利数量还应该评估专利的质量。我们用以下三个方面评估中国专利的质量:第一,专利授权数量;第二,专利申请种类;第三,申请国际专利的数量。

首先,中国的专利授权数量在2015年和2016年先后超过了日本和美国的授权数量,但是,中国专利获得授权的数量和申请数量的比例(约23.44%)仍然远低于日美德等西方工业国家(德国43.5%,美国44.93%,日本50.5%)。

其次,将专利授权数量分为发明、实用新型和外观3类分别统计则会发现,2000-2016年之间中国专利授权增长最多的种类为实用新型,然后依次为外观和发明,其中发明专利仅占授权专利总数的19.3%,外观和实用新型则分别占总数的36.2%和44.5%。由于实用新型对创新性的要求较低,这说明中国实际的技术进步并不如专利增长数量看起来得那么多。

最后,中国在国外专利申请比例方面也明显偏低。根据世界知识产权组织的数据,2016年中国的海外专利申请只占专利申请总数约120000件的4.17%,海外专利授权占专利授权总数的6.31%。与之相对,美国521802件专利申请中的43.40%同时申请了海外专利,而48.10%的美国专利同时获得了海外授权。出现这种现象的一个原因是美国专利申请人更加重视保护其知识产权在外国的权利,而另一个更大原因则可能是中国的专利申请因为质量较差而无法通过更加严格的国际评估。国外专利数量过少已成为了阻碍中国制造业走向全球的重要阻碍。

中国还存在专利转化率低和侵权成本低的问题。专利转化率尚没有受到广泛承认的计算方法,但一般认为中国高校专利的平均转化率不足10%,而欧美日发达国家科技成果转化率在30%以上。同时,国内法院侵权判决金额很低,一般是三五万元左右,而在国外动辄几百万美元。

造成的问题

大量的低质量专利造成了严重的社会资源浪费,不仅浪费了财政资金,使专利代理人、专利审查员浪费了大量精力,更导致难以确保申请和审查质量,使国内外社会公众对我国专利的质量和价值认同度降低,甚至成为了外国质疑中国自主创新能力,指控中國偷窃西方专利技术的证据。

国外专利少导致中国企业缺乏应对外国知识产权诉讼的能力。美国近年频对中国发起由1930年《关税法》第337条法规得名的“337调查”,涉此调查的案件均涉及知识产权问题,可以预见随着中美贸易摩擦的加剧,中国企业会更加频繁地面对337调查的挑战。但由于缺少海外专利布局,对国内不少企业来讲,在涉及保护知识产权时,他们严重缺少有效应对的底气,业内估计,近年来中国企业在应对337调查时的胜诉率不足40%。

结论与方案

中国经济面临着前所未有的外部与内部挑战,创新将是中国经济持续增长和中国企业抵御当前国内外竞争压力的核心要素,而知识产权则是保护创新的关键支撑。中国政府应进一步完善知识产权立法,并加强知识产权执法以减少外国用知识产权为借口攻击中国的机会。同时,中国企业的创新应走出片面追求数量的误区,提高创新的质量,同时提高企业的知识产权意识,积极提升企业在国内与国外的知识产权实力,做好应对来自国外的知识产权挑战的准备,只有这样,中国企业才能更好地适应当前复杂的国内国外经济形势。