对分课堂:新媒体时代下思政课“课堂革命”实践探索*

2018-02-20祝上翔

祝上翔

(温州商学院,浙江温州325035)

近年来,随着互联网的高速发展以及智能手机的普及,以数字技术、网络技术和移动技术为核心技术的新媒体时代已经到来。新媒体时代下,高校思想政治教育的教育对象——当代大学生的精神生活场域、思维方式、交往方式和学习习惯等都已发生全面而深刻的变化。习近平主席在全国高校思想政治工作会议上强调:“要运用新媒体、新技术使工作活起来,推动思想政治工作传统优势同信息技术高度融合,增强时代感和吸引力。”[1]教育部部长陈宝生在《人民日报》撰文,吹响了“课堂革命”的号角。他指出,“课堂是教育的主战场,教育改革只有进入课堂的层面,才真正进入了深水区”。[2]如何结合新媒体时代的新特征、新要求,抓住课堂这一教育核心地带,探索新媒体时代下思政课“课堂革命”方式与途径成为了思政教育理论与实践工作者的重要任务。

一、新媒体时代高校思政课新挑战

当代“95后”、“00后”大学生被称作“数字原住民”“移动网络原住民”,互联网重构了他们的学习方式甚至生活方式。在新媒体时代语境下,他们的主体意识逐渐增强,追求个性化和独立性,更倾向接受开放互动、及时反馈的学习方式,更习惯于在线获取资讯。新媒体时代,传统的思政课教学,特别是课堂教学面临严峻挑战。第一,教学内容方面的挑战。在新媒体时代,课堂作为学生获取知识渠道的作用已大大淡化,网络给每个学生提供了一部巨型“百科全书”,教师作为知识传播者的“权威”地位也在被削减。课堂更多提供的不再是知识,而应是学习知识的方法,单纯的知识点讲解已不能引起学生的学习兴趣,也不利于学生的成长与发展。第二,教学效果方面的挑战。传统的高校思政课教学方式难以吸引学生,单向的灌输式教学难以使学生有深刻的情感体验和思想认同,课堂教学效果欠佳。第三,课堂管理方面的挑战。高校思政课的教学班规模一般在100~150人,而丰富多彩的网络世界和“扣人心弦”的手机游戏使课堂上出现一批批的“手机控”“低头族”,如何有效管理课堂成为一个难题。第四,教育目的达成方面的挑战。教育的本质是育人,思政课更是以促进学生树立正确的人生观、价值观、世界观、法治观和道德观,帮助大学生成长成才、全面发展为教育目标。而传统思政课堂,教师唱独角戏,填鸭式的满堂灌不能够培养学生的创新能力、思辨能力、实践能力,无法满足新时代下的教育需求。

二、对分课堂新模式在高校思政课堂实践探索

(一)对分课堂新模式的提出

针对当前大学课堂教学的普遍困境,复旦大学张学新教授综合考虑人人交互心理机制、教学过程的可操作性等因素,结合网络和新媒体的发展形势,提出了全新的教学模式——对分课堂(PAD课堂)。该模式核心理念是将讲授模式和讨论模式相结合,把一半课堂时间分配给教师进行讲授,另一半时间分配给学生以讨论的形式进行交互式学习,使学生学习的主体地位得以充分体现,构建“师—生”双主体课堂。(时间平分不是绝对的)高校思政课课堂引用对分课堂理念,课堂教学活动分教师讲授(Presentation)、学生内化吸收(Assimilation)以及学生讨论分享(Discussion)三个环节。[3]教师整合课程内容,结合时下热点问题、社会动向,联系学生最为困惑、最为关心的实际问题,以问题为导向,并进行专题化设计,形成讲师专题讲授与学生自学讨论相结合的课堂教学模式,促使学生自主学习与独立思考,并在课堂上进行充分的讨论和积极的表达,通过高效的生生之间、师生之间的交互学习,使大学课堂真正成为学生能动学习的舞台。

(二)对分课堂新模式的实践

根据对分课堂的理念,笔者主持的课题组在2017-2018-2学期的《中国近现代史纲要》课程3个教学班、《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》1个教学班,进行了对分课堂教学新模式试验,并在2018-2019-1学期的《思想道德修养与法律基础》课程中铺开。以下就2017-2018-2学期的《中国近现代史纲要》课程(以下简称《史纲》)试验情况做介绍说明。

笔者试图对传统思政课堂中的《史纲》课进行结构性改革,采取对分课堂(“PAD”课堂)的教学新模式,构建“师—生”双主体;引入新媒体New media时代的新技术工具(New technical tools),如微信公众平台、对分易教学平台、弹幕等,以丰富课堂组织形式,并将思政课从课上延伸到课下,从而形成课上课下、线上线下立体式思政课堂教学模型。(以下简称“PAD+N”模型)

1.“PAD+N”模型搭建准备

第一,分组与团队建设。开学初第一节课,进行教学班分组,一组6至8人,并进行团队建设。每个团队选出组长,定组名和口号,并上台展示团队建设情况。接下来一学期的课程,学生就以团队的形式参与课堂,尤其是对分课堂讨论课。

第二,配套资料体系搭建。在对分易教学平台上创建本课课程资源,以每个专题为一个单位,添加延伸阅读文章、相关视频资料等。编制、导入每专题复习测试试卷,学生通过对分易教学平台即可自主答题、自测自查,教师也可后台把控、了解学生学习情况。

2.“PAD+N”模型课堂结构性改革

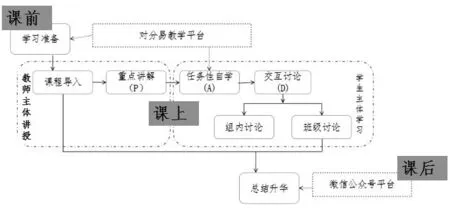

图1 课上课下、线上线下立体式思政课堂教学模型(“PAD+N”模型)

“PAD+N”模型课堂结构性改革的核心就是实施对分课堂。如图1所示,“PAD+N”模型的教学分课前、课上、课后三个部分,课前是学生通过对分易教学平台上的资源进行学习准备,教师将讨论主题、课程资料、自学指南等传至对分易教学平台,学生查阅资料、自主思考。课后环节是结合微信公众号开展一些线下学习、分享活动。主体是课上。课上分“教师主体讲授”与“学生主体学习”两部分,即实现师生“教与学的对分”。在“教师主体讲授”时间,教师进行课程导入、总体框架介绍、重难点分析讲解(P)。在“学生主体学习”时间,学生根据课程资源与自学指南进行任务性自学(A),之后开展组内讨论,最后是全班交互讨论与表达(D)。全班交互讨论环节,采取随机抽取与自愿发言相结合,以避免“搭便车”的现象,并鼓励学生积极发言。具体就一个专题的教学而言,专题教学分讲授课与讨论课,讲授课结束后进行一节课的对分课堂讨论课。讨论课时间安排如图2所示。

图2 讨论课时间安排

教师将专题内容框架与重难点解析之后,根据教材内容或联系社会现实、理论热点,提出思考题,并给出可供参考的讨论框架。学生有10分钟的时间对已学知识进行内化吸收,然后15分钟在小组内进行自由讨论,继而有15分钟时间进行全班的分享交流,最后5分钟,教师对学生的表现进行鼓励与总结。

3.新媒体工具运用

笔者试图运用新媒体时代的新技术工具,服务于对分课堂教学过程,使学生更容易接受、更喜欢参与。首先,运用对分易教学平台,搭建起对分易课程网络资源体系,整合教学资源,形成课程每个章节或专题的课程资源库,搭建以学术文章、视频、新闻链接等为主要形式的专题课程资源体系、制作每专题复习思考题试卷、进行学生学习管理。充分运用对分易教学平台各项功能,实现“考勤”“课堂抢答”“在线练习”等课堂活动;其次,创设《史纲》课程微信公众号,作为课程的延伸和辅助。在微信公众号上,教师分享有关中国近现代史或对于大学生成长有切实意义的文章;作为激励方式,将学生的优秀作业制作推送进行展示;以自愿承包的方式,给学生机会制作一期微信推送,进行创意表达。最后,引入弹幕,作为即时小调查,提高学生课堂参与度,体现课堂活动交互性、反馈即时性。

4.考核标准与机制的确立

结合“PAD+N”教学模型的实施,本课程考核采取过程性考核与期末考试相结合的方式,平时成绩占60%,期末成绩占40%,并实行优秀学生免试政策,平时学习表现突出,平时总成绩在前15%者免试得优,以鼓励学生更积极主动地投入平时的学习过程。建立与完善过程性考核即平时成绩生成的标准与机制。目前,本课程平时成绩设有考勤分、个人分、团队分和两次作业分。每位同学既以个人的身份,又以团队的形式参与课堂。个人的课堂表现可以为个人加分,同时也为团队积分,对团队积分进行排名,期末按照团队排名情况给每位同学打出团队分,以此激励每组同学尽可能参与到课堂活动中来。在对分课堂讨论课上,各团队必须紧密合作,认真思考、讨论,勇于表达,以获得更高的团队成绩。

三、新媒体时代下对分课堂新模式的反思

(一)实施优势与反馈

为了检验和评估对分课堂新模式在思政课试行的教学效果,笔者运用网络问卷对试验班学生进行了问卷调研,收回296份有效问卷。对于“是否喜欢这种对分课堂教学新模式”,有51.35%的学生选择了“非常喜欢”或是“喜欢”,选择“非常不喜欢”的占3.72%;对于新媒体工具的运用,有61.83%的学生选择了“非常喜欢”或“较为喜欢”;58.79%的学生表示在对分课堂讨论课上,会与同学进行“频繁”或是“非常频繁”的讨论,而70.61%的学生表示通过对分课堂讨论课,对知识的理解和掌握更加深入和全面了。通过以上数据,可以看出学生对于对分课堂新教学模式整体接受度较高,学生在思政课堂的参与度提高了,教学实效性也得以增强。在与学生进行个别访谈的过程中,有学生认为,这种新教学模式使他们在课堂上更加投入,并培养了团队合作意识;有学生表示,这种模式给了学生内化吸收的时间,可以进行充分的准备,使得讨论更有针对性、更具效果,因引入了竞争机制,小组每次的讨论都异常激烈,这样的教学方式培养了他们的独立思考能力和表达能力等。

(二)实施难点与突破

在实施过程中,我们也发现了一些实际问题和难点,需要在后续改革实践中继续探索突破。第一,如何使学生持续保持参与热情?学生对一种新教学模式的兴趣很快会随新鲜感的消失而减弱,甚至过多的讨论会被认为是一种负担,部分学生认为讨论课只是教师偷懒。因此,一方面,教师应对教材进行整合重构,进行专题化设计,如《史纲》课设置六个专题,根据每个专题内容充分准备一个讨论主题,即一学期进行六次对分课堂讨论课。讨论主题应充分结合社会实际、时事热点,选择学生最关心或最疑惑的开始式问题。另一方面,学生对于教学新模式的认同与学习理念的转变。在问卷中,我们也发现只有31.08%的学生会在课前进行充分准备,55.41%的学生只是简单看下,13.51%的学生不会在课前准备或认为没有时间。并且,有部分学生认为课堂时间用于讨论、分享,势必减少了教师讲课的绝对时间,他们的课堂获得会大大减少。教师应帮助学生转变“必须从教师处得到正确答案、获得知识”的陈旧学习观念,树立提高自主学习与思考能力、分析与解决问题能力、表达与合作能力的全新的学习理念,应充分介绍对分课堂新模式的实施目的和意义,从而使学生产生参与课堂互动的内在动力。第二,如何进行课堂管理与组织,避免讨论课“搭便车”现象?一方面,教师在讨论课的引导作用不能缺位。讨论课不是完全放任给学生,教师应进行具体细致的引导。从资料的获取,到思考与讨论框架的给出,到对分课堂讨论课每个环节的进行,教师应给予全程的指导。另一方面,组织与考核机制的完善。分享汇报环节,教师可采取随机抽查与自愿发言相结合的方式,汇报者为随机抽取产生,将使学生既兴奋又倍感压力,有效避免“不讨论”“搭便车”现象。自愿发言者则给予平时成绩加分,做到激励机制与防控机制的结合。

四、结语

实践表明,“PAD+N”教学模型是在新媒体时代语境下,对思政课教育对象特征与时代变化的深刻剖析,进行教学理念革新,继而进行的教学方式转换、教学模式的变化,是思政课堂的“课堂革命”式实践。思政课教学工作者应转变教学理念,从“灌输者”“权威者”的单向封闭教学者思维,转向努力构建与教育对象和谐平等的主体性关系,实现思政课单一话语向对话话语的转换。[4]思政课教学应打破单向性模式,打破教学中教育者对教学内容和信息的封闭式传播,畅通信息共享和思想交流的渠道。以新媒体为基,建构开放的教学模式,使思政课教学极富参与性、互动性、娱乐性、渗透性和穿透力。[5]从而真正实现思政课的时代感和实效性,使思政课切实让学生真心喜爱、终身受益。