基于熵值法的长三角地区城市综合竞争力评价

2018-02-20

(安徽工业大学管理科学与工程学院,安徽马鞍山243032)

城市综合竞争力作为一个综合指标,是资源环境、社会经济、科教文化、政策制度等诸多要素综合作用的结果[1]。最早进行竞争力研究的学者是哈佛大学Porter教授[2]和瑞士国际管理发展学院(IMD)[3],他们提出的“国家竞争力模型”和“钻石模型”开创了关于产业和区域竞争力研究的先河,也成为后来众多学者研究城市竞争力的理论基础。美国巴克内尔大学的彼得教授等认为城市竞争力是一系列经济因素和战略要素的函数,可以通过运用多变量方法将抽象的城市竞争力予以显示[4]。韦伯斯特等[5]认为经济结构、人力资源、区域禀赋和制度环境是决定城市竞争力大小的四大要素。贝格[6]借鉴钻石模型和价值链理论,提出了以投入要素与产出要素的关系来评价城市竞争力的“迷宫模型”。国内关于城市竞争力的研究主要集中在对评价模型的构建和城市竞争力的实证分析两个方面。倪鹏飞[7]运用系统思想分析城市竞争力各构成要素及其相互作用关系,将构成要素划分为硬力和软力,提出了“弓弦模型”。刘荣增等[8]从“城市价值链”出发,认为城市综合竞争力是一个复杂的价值链体系,包含城市运作各环节的价值流和价值活动。在实证分析上,程玉鸿等[9]通过对珠江三角各城市1990年和2001年两个时间点运用主成分分析法,得出城市群内部各城市综合竞争力总体上趋于向均衡化演进的结论。李一琼等[10]对江苏省主要城市2009年和2014年综合竞争力的实证评价表明,不同城市综合竞争力差异较为明显且具有一定的空间规律性。

上述文献表明,目前关于城市竞争力评价的理论研究成果已很丰富,但在城市综合竞争力评价方面,学者们所使用的方法为主成分法或因子分析法,这类评价方法对于综合竞争力较合适,但对指标个数多于城市个数的城市综合竞争力进行评价则不适合。本文借鉴以往文献研究成果,以我国经济发展较为发达的长三角地区26个城市为研究对象,运用熵值法从资源环境、教育科技、综合经济等三方面对其进行综合测评,在此基础上运用系统聚类法对长三角地区26个城市依据综合竞争力进行分类,并结合测评和分类结果提出相关政策建议。

1 城市竞争力形成机理

从城市竞争力的概念和系统论的观点来看,城市竞争力是个复杂的“投入—产出”的动态系统(图1)[11]。系统运行过程就是将来自城市系统内、外部的要素投入经过处理转化为输出的过程。竞争力系统的增长就是以较少的要素投入获得更多的有用输出,而这种输出能力的获得又依赖于城市系统的输入能力和处理转换能力。完整的系统运作周期包括投入、运作、产出、溢出反馈。一个城市的发展离不开要素的投入,要素投入是系统运作的前提条件。系统投入要素包括资源环境要素、科技教育要素、资金要素和人力要素。大量要素投入将会形成一个更加优越的城市要素环境,为城市综合竞争力系统发展奠定物质基础。

图1 城市综合竞争力动态系统Fig.1 Dynamic system of urban comprehensive competitiveness

要素投入必须通过城市竞争力系统对其进行协调运作和融合创新,才能转化为城市综合竞争力。政府作为城市的管理主体,通过行政、政策、法律法规等手段,对系统的投入要素进行集聚、协调,对资源进行分配,同时控制、激励城市运作活动过程,使之相互融合,从而实现提升城市综合竞争力的能力。融合创新是提高资源转化效率,提升城市竞争力的基本途径。充分利用现有投入要素资源,进行技术、制度、产业等方面创新,产生新的增长点,从而探索出环境保护、公共健康、社会公平和财富增长的发展新路径,推动城市综合竞争力的整体提升。

城市综合竞争力系统的输出形成包括资源环境竞争力、科技教育竞争力、经济综合竞争力三个子竞争力,三者之间共同作用形成城市综合竞争力,其对城市发展的影响具有短期效应与长期效应。短期效应主要体现为对当期或近期经济增长,产业结构优化,人民生活水平提高、科技教育进步和环境改善的促进,最直接的表现就是当期显在的综合经济竞争力的提升,这又为城市后期聚集资源,促进城市综合竞争力的持续增强提供必要的物质基础。长期效应主要表现为当期的资源环境竞争力和科技教育竞争力对城市未来较长时间内持续保持竞争优势的支撑作用。从竞争力系统的动态性看,长期效应对城市发展的贡献程度依赖于资源环境的支撑度、文化教育的先进度、科学技术的创新度和政府管理的治理度。

作为一个动态循环系统,城市综合竞争力系统在运作过程中会产生溢出效应,主要体现在上一轮的投入和产出对下一轮的城市竞争力形成的具有积累作用,这种累积效应有利于促进下一轮城市综合竞争力进一步提升[12]。同时,竞争力系统的各投入要素、各子系统间的相互作用也会产生一定的溢出效应,这种效应是本轮城市竞争内部系统的自我强化,积累反馈到本轮或下一轮的系统运作中,促进循环生成更高的产出。两者相互影响相互作用推动竞争力的资源要素不断集聚、范围不断扩张,又不断反馈到新的要素投入与系统运作中,从而不断推进城市综合竞争力持续提高,形成一个动态循环的城市竞争力系统。

2 城市综合竞争力评价指标体系的构建

本文结合城市竞争力形成机理和已有的研究成果,遵循科学性与可行性、代表性与适用性的原则,从城市竞争力系统层次观出发,将城市综合竞争力系统分解为资源环境子系统、科技教育子系统、经济综合子系统,并从三个方面构建城市综合竞争力评价指标体系。即

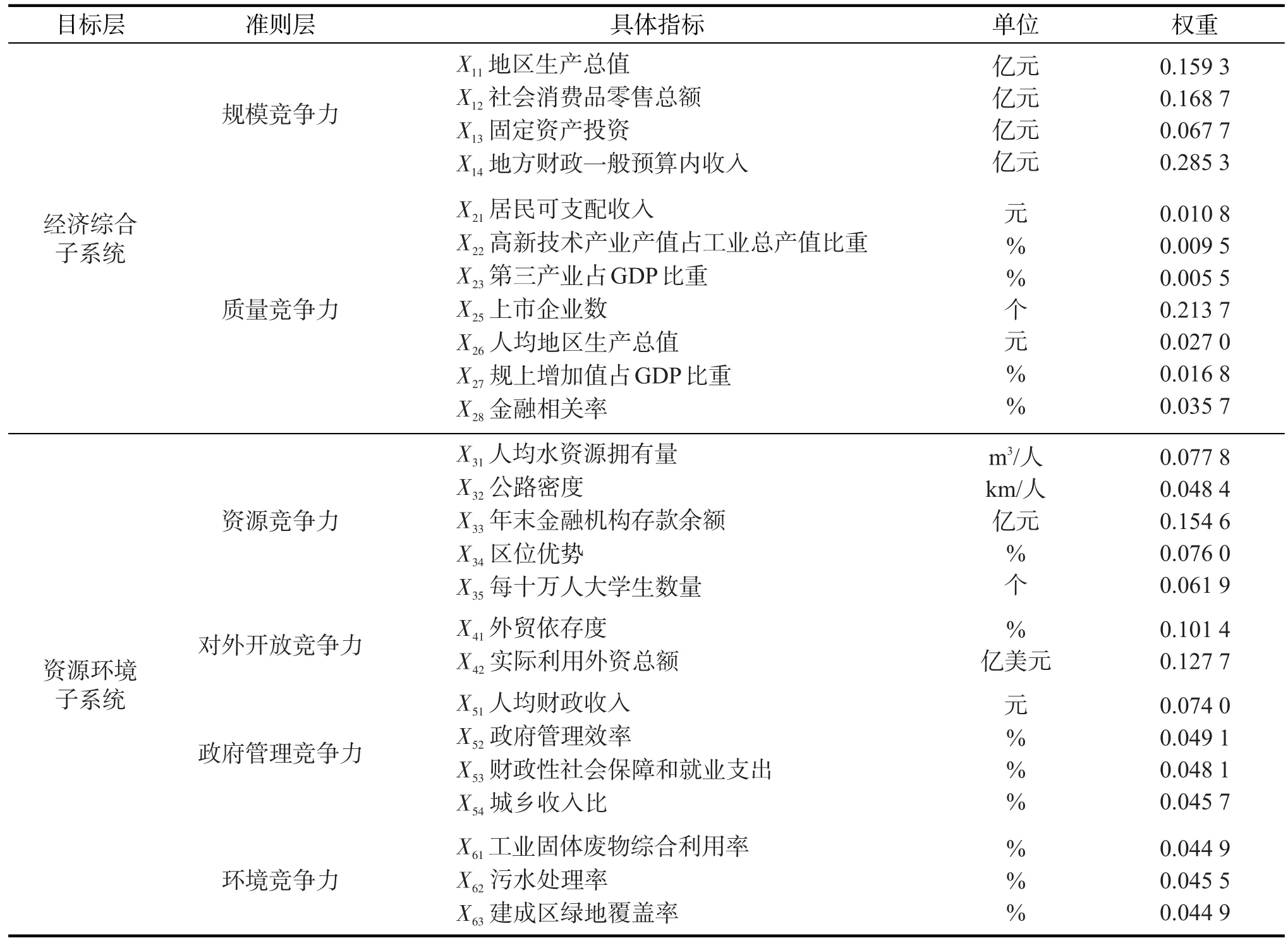

资源环境是支撑一个城市现在和未来发展的基础。按照资源禀赋理论,资源环境竞争力影响着一个城市发展基础的比较优势。根据比较优势理论,不同城市的资源环境禀赋不同,使得综合竞争力在内的对外开放竞争力、资源竞争力、政府管理竞争力、自然环境竞争力存在很大差异。一般而言资源竞争力包括人力资源、自然资源、资金资源、区位资源等,分别以每十万人大学生数量、人均水资源拥有量、年末金融机构存款余额、区位优势等指标来体现。环境包括自然环境、社会环境、政策环境,选取外贸依存度、FDI、人均财政收入、政府管理效率、财政性社会保障和就业支出、城乡收入比、工业固体废物综合利用率、污水处理率、建成区绿地覆盖率等14个指标。

科技教育是反映一个城市整体长远发展状况的核心能力,是城市竞争力持续增强的内生动力。一个城市如果缺乏对科教事业的投入,其产业发展也将失去活力,资源环境优势也难以得到有效发挥。科技教育竞争力通过选取R&D经费占GDP比重、创新团队或创新平台数、每万人专利申请量、R&D人数、工业企业新产品销售收入、每万人在校大学生数、教育支出占GDP比重、平均受教育年限、高等院校数量等9个指标来反映。

经济发展是一个城市发展的必然要求和直接体现,也是支撑一个城市持续发展的物质基础。因此,如何提升经济综合竞争力是一个城市在发展过程中必须着力解决的重要问题。一般而言,经济综合竞争力包括规模竞争力和质量竞争力,规模竞争力反映一个城市的总体经济发展水平,可以选取地区生产总值、社会零售品总额、固定资产投资、地方财政一般预算内收入作为评价指标。质量竞争力则反映一个城市在一定时期内取得的经济的优势程度、人民生活质量和劳动效率的提升程度和企业质量的高低水平。对于质量竞争力,本文选取了高新技术产业产值占工业总产值比重、居民可支配收入、第三产业占GDP比重,人均地区生产总值、上市企业数、规上增加值占GDP比重、金融相关率等11个指标。

综上分析,城市综合竞争力评价指标体系层次,如图2所示。

3 研究方案

选取长三角地区26个城市相关指标,数据均来源于国务院发展研究中心信息网的《区域经济数据库》《长三角统计年鉴2015》《中国城市统计年鉴2015》及各市2015年统计年鉴。

3.1 熵值法

采用熵值法对长三角26个城市综合竞争力进行评价,其方法如下:

图2 城市综合竞争力评价指标Fig.2 Evaluation index of urban competitiveness

1)对各指标进行无量纲化处理,记Xij为第i个城市的第j项评价指标下的评价值,i=1,2,…,n;j=1,2,…,m,则:

2)计算第i个城市在第j项指标下评价值的比重

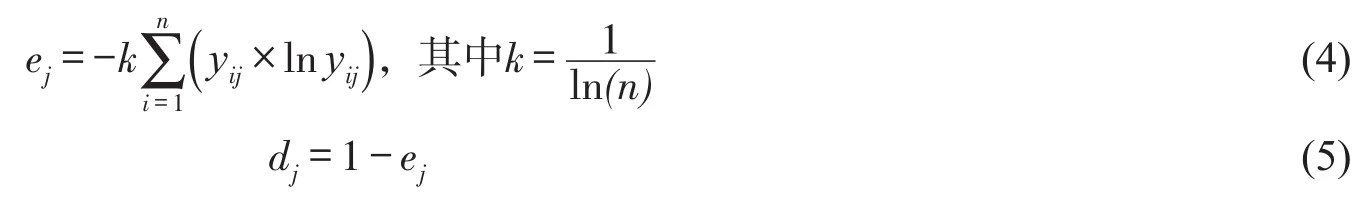

3)计算指标信息熵ej和信息熵冗余度dj

4)计算指标权重Wj

5)城市综合竞争力评价指标得分Si

本文以60分为基础分,Si等于基础分与指标分之和,反映城市在经济、科教、资源环境等方面的综合竞争力水平。

3.2 聚类分析法

为了对长三角26个城市进行归类分析,本文采取系统聚类分析法,其主要步骤如下:

1)以每个样本点作为一类,计算n个样本点两两之间的离差平方和距离

3)将距离最短的两个小类聚成一类,再对n-1个类分别按离差平方和计算类与类之间距离,并把距离最短的两个类聚再为一类,依此类推,直到所有样本点聚为一类为止;

4)绘制系统聚类图,确定分类个数,得到系统聚类分类结果。

4 实证分析

根据上述计算步骤,对长三角地区26个城市、3个子系统34个指标的数据进行相关处理,依据熵值法计算子系统各个指标权重(见表1),计算出各城市竞争力子系统得分,得到长三角地区城市综合竞争力排名(见表2),并通过运用SPSS19.0统计分析软件,进行聚类分析,得出26个城市综合竞争力聚类分析树状图(图3),根据该图可以把26个城市大致分成四类(见表3)。

表1 长三角地区城市竞争力评价指标及权重Tab.1_ Evaluation indexes and weights of urban competitiveness in Yangtze River delta region

科技教育子系统科技竞争力教育竞争力X71R&D经费占GDP比重X72创新团队或创新平台数X73每万人专利申请量X74R&D人数X75工业企业新产品销售收入X81每万人在校大学生数X82教育支出占GDP比重X83平均受教育年限X84高等院校数量_______________________________%所个人亿元 人%年数所0.018 1 0.239 9 0.004 6 0.172 8 0.170 0 0.140 0 0.017 0 0.001 2 0.236 4

表2 基于熵值法的长三角地区城市综合竞争力评价排名Tab.2 Entropy based on evaluation of comprehensive competitiveness of cities in the Yangtze River delta method

图3为长三角城市综合竞争力聚类分析树状图。由图3可知,26个长三角城市大致可以归为4类,见表3。表3中每一类城市竞争力平均得分是表2中每一类城市竞争力得分的平均值。

表3 长三角城市分类情况及各系统竞争力平均得分Tab.3 Classification of cities in the Yangtze River Delta and average scores of competitiveness of each system

图3 长三角城市综合竞争力聚类分析树状图Fig.3 Tree cluster diagram of urban competitiveness in the Yangtze River Delta region

从表2,3综合来看,综合竞争力最强的城市是上海,其不仅是长三角经济发展的龙头,也是我国经济、金融、贸易中心,综合竞争力处于绝对领先地位,各子竞争力得分分别为98.6,93.1,94.8,综合得分平均比第二类城市高15分以上。第二类城市是杭州、南京、苏州、无锡。这些地区凭借其优越的地理位置,在资金、技术、资源配置和开发力度上都具有比较优势,综合发展水平较高,各子系统竞争力平均得分分别为77.2,74.7,75.9,综合得分平均比第三类城市高10分左右。第三类城市有宁波、合肥、南通、常州、绍兴、湖州、嘉兴、台州、扬州、盐城、泰州、镇江、金华。这些城市由于濒临沿江、沿海,较早较深入地进行了改革开放,市场经济有了一定的基础,社会结构有了一定的调整,生活质量有了一定的提升。各子系统竞争力平均得分分别为67.2,70.1,66.8,综合得分平均比第四类城市高5分左右,第四类城市由竞争力总体较弱的芜湖、马鞍山、铜陵、舟山、滁州、安庆、宣城、池州等加入长三角城市群时间不长的城市组成。由于历史、地理、文化等各方面因素导致的经济社会发展较为滞后,位于长三角26个城市的后列,综合平均得分只有64.3分。

5 结 论

构建了长三角城市综合竞争力评价指标体系,运用熵值法得出了长三角26个城市综合竞争力的得分与排名,并通过聚类分析对26个城市进行了聚类,得到以下结论。

1)长三角地区城市发展的区域不平衡性比较明显。城市综合竞争力较强的城市位于上海、苏南、浙北地区;苏中、浙中、皖东南地区由于产业发展相对落后、居民收入不高、科技教育水平相对较低等不利因素的制约而处于劣势地位。

2)区位优势对长三角地区城市发展影响较大。距离上海、南京、杭州较近城市的竞争力相对较强,反之则较弱,说明中心城市辐射带动效应对提升城市竞争力的重要性。

3)虽然湖州、池州、宣城、安庆等城市在经济实力上处于劣势,但在资源环境方面得分较高,说明其后续发展有较好的环境支撑。