伊伐布雷定治疗慢性阻塞性肺疾病合并心力衰竭患者的疗效观察

2018-02-14陈江红张铮孙述昱党晶艺张薇

陈江红,张铮,孙述昱,党晶艺,张薇

慢性心力衰竭(CHF)是各种心脏结构或功能性疾病的终末阶段,严重影响患者的生活质量,同时预后差,是导致患者死亡的主要原因之一[1]。因此,心力衰竭(心衰)是心血管领域重要的公共卫生问题。前期研究证实:心率增快与心衰患者不良预后,甚至死亡密切相关,因此,控制心率被认为是治疗心衰的一个重要方面。β-受体阻滞剂通过降低心率、减少心肌耗氧量,发挥改善心衰患者预后,减少死亡率的作用,被认为是心衰药物治疗的“金三角”[2]。但心衰患者可能合并哮喘、慢性阻塞性肺病,导致β受体阻滞剂的临床应用受到限制。伊伐布雷定是目前唯一用于临床的窦房结起搏电流(If)抑制剂,能减低窦房结舒张期去极化曲线的斜率,从而降低静息及运动心率。与β受体阻滞剂不同,伊伐布雷定不具有负性肌力作用,不影响心输出量,可应用于合并呼吸系统疾病的患者[3]。因此我们探讨伊伐布雷定对慢性阻塞性肺疾病合并心力衰竭患者的疗效,结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 研究对象与分组连续入选2016年8月~2017年2月空军军医大学唐都医院门诊及住院治疗的慢性阻塞性肺疾病合并心力衰竭患者62例,其中男性43例,女性19例,年龄58~76(67.9±1.9)岁,合并冠心病28例,高血压31例,瓣膜性心脏病8例,扩张性心肌病12例。病例纳入标准:①所有CHF患者均符合2007年美国心脏病学会和美国心脏病协会(ACC/AHA)修订的诊断和治疗指南;②NYHA心功能Ⅱ~Ⅲ级;③既往慢性阻塞性肺疾病,无法耐受β-受体阻滞剂;④窦性心律,静息心率>70 次/min。排除标准:急性冠状动脉综合征、急性心衰、血流动力学不稳定、严重肝肾功能不全。根据是否使用伊伐布雷定治疗,随机分为治疗组(32例)及对照组(30例)。

1.2 方法

1.2.1 治疗方法所有患者均按指南要求予以标准化抗心衰治疗,包括血管紧张素转换酶抑制剂或血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂(ACEI/ARB)、利尿剂、地高辛、和螺内酯等。治疗组患者接受伊伐布雷定(法国施维雅公司)治疗:初始剂量2.5 mg,2/d,根据心率调整用量,最大剂量至7.5 mg,2/d,监测心率:控制患者静息心率在55~60 次/min。

1.2.2 血浆N末端脑钠肽前体(NT-proBNP)测定患者空腹抽取外周静脉血3 ml,摇匀,放入离心机中以4000 转/min的转速离心5 min,采用酶联荧光分析技术检测NT-proBNP水平(miniVIDAS,梅里埃公司)。

1.2.3 超声心动图检查采用Vivid7彩色超声仪(美国GE公司)进行心脏超声检测,受试者左侧卧位,于标准胸骨左缘左室长轴切面测量左室舒张末内径及左房内径,并采用Simpson双平面法计算左室射血分数(LVEF)。

1.2.4 6分钟步行试验(6MWD)应用6 min步行试验对患者运动耐力进行评估。在平坦的地面划出一段长达30.5 m的直线距离,患者在其间往返走动,监测人员每2 min报时一次,并记录患者可能发生的气促、胸痛等不适,6 min后试验结束,监护人员统计患者步行距离进行结果评估。

1.2.5 随访情况治疗3个月时,对患者进行随访。记录患者静息心率,心脏超声记录患者心脏功能,进行6 min步行试验,同时检测患者NT-proBNP水平。

1.3 统计学处理所有数据均采用SPSS 13.0统计学软件分析,计量资料采用均数±标准差(±s)表示,两组间均数的比较采用t检验,计数资料采用例数(构成比)表示,组间比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

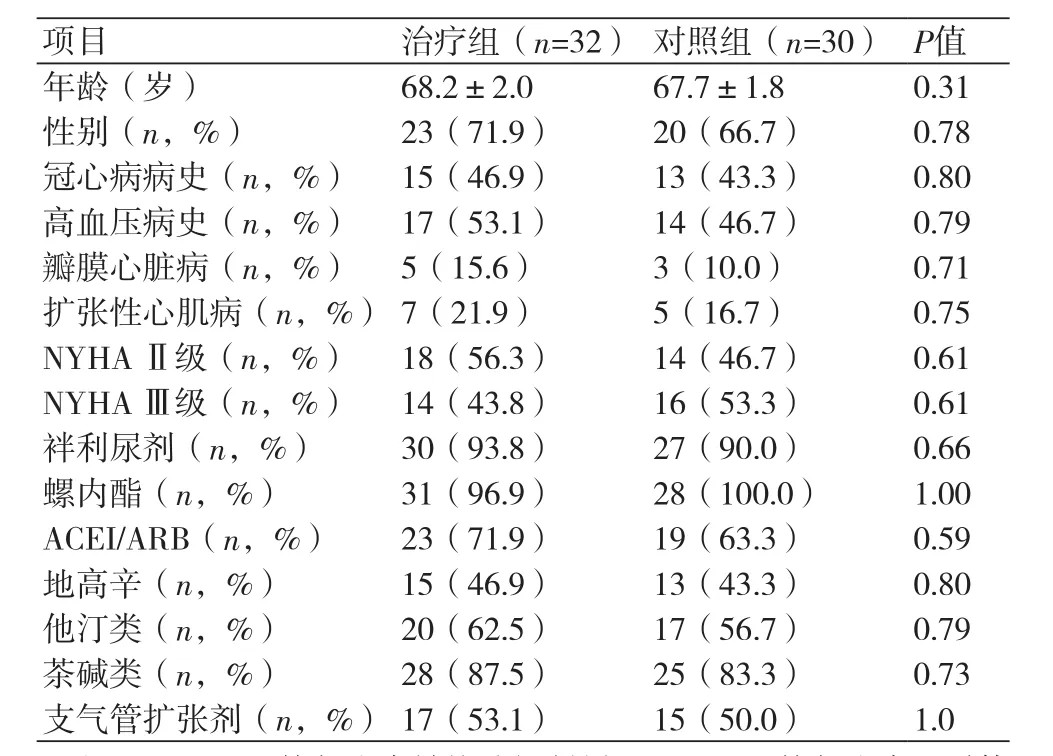

2.1 一般临床资料分析两组患者年龄、性别、心力衰竭基础疾病史、患者心功能及基础用药情况比较,差异无统计学意义(P均>0.05,表1)。

表1 两组患者基线资料

2.2 两组患者基础心率及心脏功能比较两组患者基线水平的静息心率、LVEF、6 min步行试验距离、NT-proBNP均无显著差异。通过3个月的随访发现,治疗组及对照组患者静息心率分别为62.3±1.8 次/min,77.3±2.1 次/min,均低于治疗前水平,且治疗组患者心率低于对照组(P均<0.05)。同样,治疗3个月后两组患者LVEF、6 min步行距离均较治疗前有所提高,而NT-proBNP水平均低于治疗前(P均<0.05),提示心衰治疗有效;且治疗组患者的LVEF及6 min步行距离均显著高于对照组,NT-proBNP水平则低于对照组(P均<0.05)(表2)。

表2 两组患者治疗前后心功能变化情况对比

2.3 两组患者临床事件比较治疗组患者的平均住院时间显著低于对照组(8.5±1.7 vs. 10.2±2.1,P<0.05)。随访3个月结果发现:两组患者有症状心动过缓及无症状心动过缓、心房纤颤、低血压、哮喘、失代偿心力衰竭及呼吸困难发生率均无显著差别 (P均>0.05)(表3)。

3 讨论

表3 两组患者临床事件比较

该研究发现,伊伐布雷定可显著减少无法耐受β-受体阻滞剂心衰患者的心率,提高患者的LVEF及6 min步行试验距离。同时,伊伐布雷定还可以显著减少患者的NT-proBNP水平,缩短平均住院时间。结果提示对于慢性阻塞性肺疾病(COPD)合并心衰患者,伊伐布雷定可以有效控制静息心率,进一步改善患者心脏功能。

CHF是各种心脏疾病的终末阶段,不仅发病率高,且严重影响患者的生活质量及预后,7年病死率达75%。虽然CHF的治疗已经取得重要进展,但心衰仍然是心血管疾病的首要死亡原因,给患者及社会、医疗、经济带来巨大负担[1]。因此,需要寻找治疗CHF的新靶点,改善患者心脏功能及预后。

心率异常为心血管疾病的危险因素,与心血管事件,甚至死亡率呈正相关。前期研究提示:心率≥70 次/min的冠心病患者心血管病死亡风险及入院率较心率<70 次/min的患者,分别增加34%及53%[4]。不仅如此,大量研究已经证实心率与心衰的发展及预后紧密相关,心率增快被认为是心衰患者预后不佳的独立危险因素[5,7],因此,控制心率被认为是治疗心衰的主要方法之一。β受体阻滞剂是目前临床上常用的控制心率的药物,能够改善心衰患者预后,但β受体阻滞剂具有房室传导阻滞、负性肌力,疲劳和加重阻塞性肺病等不良反应,限制其在临床的应用[2]。因此,β受体阻滞剂的最佳剂量在临床实践中通常无法达到,在前期临床研究中,也只有不到三分之二的患者能够达到β受体阻滞剂的目标剂量[6]。

伊伐布雷定是一种新型减慢心率的药物,以剂量依赖性的方式选择性抑制If电流,从而降低窦房结节律,减慢心率[7]。但伊伐布雷定对心肌收缩力、心肌细胞传导和心室复极等无直接影响,因此其在减慢心率的同时无负性肌力和负性传导作用,不影响血压,也不会引起呼吸道收缩或痉挛[3,8]。SHIFT研究通过23个月随访发现:伊伐布雷定可以降低心衰患者心血管死亡风险以及心力衰竭入院率[9]。基于前期临床研究结果,2012年欧洲心脏病学会心衰治疗指南指出,对于LVEF≤35%、窦性心率持续≥70 次/min的心衰患者,可考虑加用伊伐布雷定;2014年中国心力衰竭治疗指南推荐在窦性心律的心力衰竭患者中联合使用伊伐布雷定[10]。随着伊伐布雷定临床试验获益证据的逐渐增多,其对心衰患者的有效性逐渐引起重视。2016美国心脏病学院/美国心脏协会(ACC/AHA)和美国心力衰竭学会(HFSA)对心衰指南进行更新,强调对于已接受标准治疗后静息心率仍>70 次/min的稳定心衰患者,伊伐布雷定具有临床获益,并给予Ⅱa级推荐。但前期临床研究中,伊伐布雷定对心衰的治疗获益均在β受体阻滞剂治疗的背景上,而对于合并COPD,无法耐受β受体阻滞剂的心衰患者,伊伐布雷定是否具有临床获益,目前仍不清楚。本研究发现:对于合并COPD的心衰患者,伊伐布雷定可以有效控制患者静息心率,能够提高患者LVEF以及6 min步行试验距离,而降低患者NT-proBNP水平,提示伊伐布雷定能够提高患者心脏功能,改善患者运动耐力。

SHIFT研究虽然证明伊伐布雷定安全、有效,但仍存在房颤和症状性心动过缓等副作用[9]。为此,本研究进一步观察伊伐布雷定治疗期间的临床事件。与SHIFT研究结果不同,通过3个月的随访发现:伊伐布雷定能够减少心衰患者的平均住院天数。但在随访期间,伊伐布雷定治疗组患者有症状心动过缓及无症状心动过缓发生率均高于对照组,但差异无统计学意义。同时,伊伐布雷定治疗组患者心房纤颤、低血压、哮喘、失代偿心力衰竭的发生率与对照组相似,提示伊伐布雷定治疗合并COPD的心衰患者安全性良好。但该研究入选患者例数少,且随访时间较短,这可能是伊伐布雷定与对照组临床事件未出现统计学差异的原因之一,后续还需要更大量的病例以及长期随访明确伊伐布雷定的治疗安全性。

尽管本研究样本量较小,但伊伐布雷定在COPD合并心衰患者常规药物治疗基础上,能够进一步提高心脏功能,减少平均住院天数,考虑主要与有效控制心衰患者心室率有关。我们的研究结果提示:对于合并COPD,无法耐受β受体阻滞剂的心衰患者,伊伐布雷定能够有效控制患者静息心率,提高患者心脏功能,安全可行,具有临床推广价值。