运用图片、视频呈现物理原始问题应用于教学

2018-02-13唐建华

唐建华

摘 要:物理原始问题打破习题教学一统天下的局面,是物理教育的本源回归[1],其能帮学生从物理知识走向社会实践。然而,教学中如何给学生呈现物理原始问题一直困扰着一线教师。我国现阶段课堂教学的场所主要是教室,教师很少有机会让学生直接面对生活实际,但随着摄像、存储数字技术的进步,教师可以让学生通过图片、视频等资源创设情境,根据情境呈现物理原始问题,再让学生解决。

关键词:物理;原始问题;视频;图片

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2018)1-0019-4

1 为什么可以运用图片、视频资源展示物理原始问题

人们长期获得信息的方式中,视觉感官处在极其重要的位置。调查表明,当今人们获得信息的方式有约80%是视觉感官获得的,这一比例远超于听觉、嗅觉、味觉所获得的信息。随着科技的发展,人们很容易就能将生活中的视觉信息记录下来,如拍成照片、拍成影片等。

图片、视频是真实的生活瞬间的捕捉,教师在平时如果能留心收集或亲自制作一些能够反映一个物理问题的视频或图片,就能原汁原味地描述生活中遇到的各种问题情境。学生看到这些情境时会感到非常真实、亲切,增加解决问题的兴趣,同时学生需要自己概括、抽象这些实际问题,更加灵活地运用所学的物理知识解决问题。而那些用文字描述的物理习题,本身就已经经过抽象、概括、建模,在变成题目时加进了各种数据和条件,学生看到这些“数据”就能迅速依靠这些“拐杖”想到公式解答题目,这会弱化学生的思维,似乎只要背诵和模拟,就能做题目了。学生运用知识解决实际问题的能力没有得到提高,不利学生的终身发展。

现实中,教师完全可以运用照相机、摄像机捕捉生活中的物理精彩现象、物理应用场景,然后把这些场景带到课堂上。此时,师生就不需要直接到解决问题的现场,只需要在教室中展示图片、视频等资源,通过观察这些场景,构造问题情境,可以由学生观察后提出问题,也可以教师提出问题引发学生思考。

2 结合案例探讨如何运用图片、视频等资源编制物理原始问题

2.1 运用图片呈现物理原始问题

图片虽是静态的,但却能捕捉一个个精彩的瞬间。随着拍摄和存储技术不断革新,图片的清晰度越来越大,若教师能很好地选取角度,选择时机,就能拍出更多画面细节、更多情感表现的照片。由于图片是静态的,教师可以用图片表现一个现象、一个状态,如光的现象、电现象、受力分析等。具体如“站在水中的人”“插在水中的筷子”“人躺在钉床上”“冰块浮在水面上”“磁体周围的立体磁场”“到达最高处的过山车”“串联的亮度不同的灯泡”“套上雨伞的啤酒瓶静止在一根铁棒上”等,用这些图片引入物理原始问题。以下是笔者运用的一个例子。

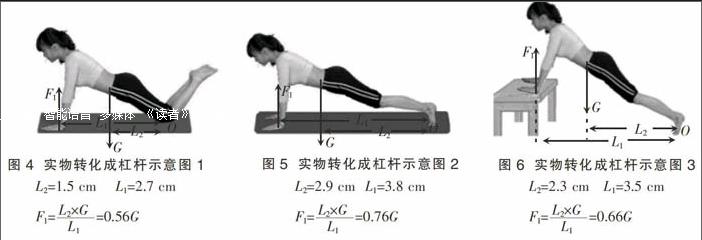

案例1 分析体育图片:各种姿势的俯卧撑比较

学生学完杠杆章节,初步认识了生活中的各种杠杆,知道了杠杆平衡的条件。笔者找了生活中三种姿势做俯卧撑的图片(如图1、2、3所示),把它们印在导学案上,课堂上让学生比较几种俯卧撑的难易程度,即完成每个俯卧撑时运动员所用的力是否一样?

学生看到了几幅图片后,争论起来。

生1说:我感觉是图2这种姿势的俯卧撑难度大,完成一个需要更大的力量,适合于男生。图1和图3好像比较简单,适合于女生。图1就是我妈妈常做的一种健身方式。

生2说:图2和图3好像差不多,人都是直的。图1好像简单,人不是直的。

生3说:图1和图2好像差不多,人是趴在地上的,难度大。图3简单,人有点接近站立姿势,做起来简单。

显然,以上几个学生的想法都是基于生活经验,或者半经验半主观想象,还没有联系学习的知识,不知道如何运用知识解决此类问题。

这时笔者提问:“人做俯卧撑的过程类似我们学习的哪个机械装置?”

学生恍然大悟。原来三幅图都是可以看成杠杆装置的:找出三幅图中杠杆的支点,即脚与地面的接触点;找到杠杆的阻力,即运动员自身的重力;找到杠杆的动力,地面与手间的作用力。但问题来了,不知阻力的作用点在哪里,动力的作用点在哪里。

就在大家思维出现障碍时,生4说:“一般人的重心位于肚臍位置。我在做单杠动作时发现,将肚脐位置压在单杠上时,双手和脚都可以完全放开,人就可以在单杠上平衡了。”

笔者补充道:“一般体型正常的人重心位于肚脐附近,生活中人的重心位置因人而异,但这里用单杠判断重心的方法还是很好的。”

笔者又问:“动力作用点在哪里呢?”

生4说:“作用在人的肩膀上,方向是沿着手臂的方向向上。”

大家沉默一会儿,笔者抛出问题:“大家知道该杠杆的阻力就是人受到的重力,那么这里的重力是人的哪部分受到的力?”

有学生迅速说:“不能画在肩膀上,这样就没有把人作为一个整体,而是把手臂和身体分开了,这样计算人受到的重力时就要去除手臂了,那问题就变复杂了。所以,把人作为一个整体,重力的作用点就是重心,动力的作用点应画在手掌上,方向是和手掌对地面的压力方向相反,地面对手掌的支持力的方向是垂直于水平的地面,即竖直向上的。”

就这样大家共同把这个实际物理问题转化成杠杆模型,找到了杠杆的支点、动力、阻力及其方向。

笔者说:“这三幅图都是从侧面去拍的,且相机距离运动员的距离是相等的,忽略透视问题,我们可以借助于图片来画出力臂,量出两个力臂,借助于杠杆平衡条件,算出动力。”图4、5、6是学生把实物转化成杠杆的示意图。

当学生解决了这一实际问题后,都很兴奋,表示用知识解决实际问题很有成就感。解完这个问题,笔者进一步引导:“我们理论推导的结论是图5的俯卧撑难度最大,需要更大的动力,图4的俯卧撑最容易做。下面我们设计实验来验证图4和图5两种俯卧撑的难易程度,大家思考,应该如何设计。”大家纷纷讨论起来。endprint

生5说:“我们为了避免实验的偶然性,请4个同学分别来做5组这两种姿势的俯卧撑,同时为了避免同学体力对实验的影响,同学做俯卧撑的顺序是两个同学先做图4的俯卧撑,另外两个同学先做图5的俯卧撑。做完后请同学说出自己的感受。”说完后大家很赞同,于是就请了4个同学来验证,最后得到和理论推导一样的结论。

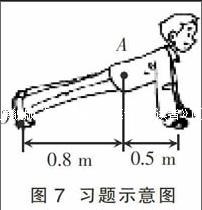

反思这一过程,教者选用了来自生活中体育锻炼的俯卧撑代替如下物理习题:

“某同学在做俯卧撑运动,如图7所示。他的重心在A点,所受重力为520 N,他将身体撑起处于平衡状态时,地面对手的支持力为多少N?”该习题好像来自生活但实际已经过高度抽象概括,题目中虽然没有提及“杠杆”二字,但图形已经看到了杠杆的支点以及力臂和阻力。学生经过训练后,就能运用这些数据,迅速想到代入杠杆平衡条件公式得出结果。这样形成一种“数据驱动”的认知操作模式,这些数据既是学生思维的“拐杖”,又是一种“提示”,只让学生练习这种物理习题,而不去解决生活中的物理问题,就有可能使学生永远难以丢掉这根“拐杖”,进而影响学生的能力发展[2]。

2.2 运用视频呈现物理原始问题

视频是连续的,能将生活中的一些物理场景很好地展示在学生面前,非常适合反映物理上的一些过程量,表现物理上的一些动态变化过程,再现生活中运用物理知识解决实际问题的过程。如“建筑工地吊起钢材”“搬家公司搬家具”“家庭厨房烹饪”“脚踏自行车”“学生打篮球”“魔术表演”“工厂机械加工”等,用这些视频引入物理原始问题。以下是笔者运用的一个例子。

案例2 解密魔术视频: “冰”投入水中,让水“沸腾”

笔者先后远距离用手机记录“冰”投入水中,让水“沸腾”的过程,然后近距离再用手机拍摄具体的水中气泡的变化现象和出来的“白气”在空气中的走向,然后带到课堂上让学生观察、思考,解密该魔术,如图8所示。

该物理原始问题应用的时机是学生刚好学完《物态变化》这一章,已经了解了6个物态变化。知道水沸腾的现象和条件;知道水蒸气的液化条件;知道冰的熔化条件;了解一些物质的升华和凝华现象等。所以,笔者在教学中选用了自己拍摄的视频,让学生观察思考,“冰”投入水中让水“沸腾”的谜底是什么。

学生看完后很激动,原因是“沸腾”现象很壮观,水里有非常多的气泡往上升,而且上方的“白气”也很多,比学生自己在课堂上做“水沸腾”实验时生成的“白气”更多。善于思考的学生又觉得很奇怪,该实验还没有给水加热,只是加了几个看着像冰块的物质,水为什么会产生剧烈沸腾的现象呢?看完后,学生激烈争论起来。笔者没有打断他们的争论,而是让他们把争论的几个问题列出来。学生列了如下问题:该现象是否是水的沸腾?投入进去的是否是冰块?这两个问题笔者也没有忙于解答,而是再抛给学生。以下是学生交流的过程:

生1说:不是水的沸腾。原因是水的沸腾要达到一定温度(沸点),同时还要继续吸热,视频中水都没有达到这两个条件。

生2说:是水的沸腾。我们看到水里面有大量气泡在上升,同时上方还有大量“白气”产生,可能放进去的这个物质能给水提供大量的热量,给水加热,使水沸腾 。

生1又辨析道:不是水的沸腾。如果投进去的物质能够给水加热,常温的水也不是立即就沸腾,而是要达到沸点才会沸腾。同时我们看到若真是水的沸腾,那么杯口上方就会有热的水蒸气液化形成白气随着热气流上升,但我们看到的这些白气是往下沉的。

这时学生对生1的看法都很赞同。此时笔者再抛出问题:如果投入水中的不是冰块,那可能是什么物质?怎么有气泡产生?产生的气泡是水蒸气吗?杯口的白气怎么会往下沉?

生3说:可能是干冰,投入水中后,我们看到的是干冰升华产生的气体——二氧化碳,杯口的白气是气体二氧化碳。

生4急着说:杯口的白气不是气体二氧化碳。气体二氧化碳是看不见的,而白气是看得见的,应该是看不见的水蒸气液化而成的小水珠。

生3明显不服:这里不是水的沸腾,哪来的水蒸气,怎么会有水蒸氣液化呢?

经过激烈的争论后,学生渐渐平静下来,大家都陷入沉思。

生4说:是干冰升华的气体二氧化碳引起的,干冰升华要吸热,导致水温度降低,同时产生的气体二氧化碳温度也是很低的,此时从水中出来后,由于密度大,所以从杯子中出来后是往下沉的。当周围空气中的水蒸气遇到温度低的二氧化碳时,就沿着二氧化碳行走的路径发生了液化现象,产生了大量的白气。

问题终于得到圆满解答。反思这一过程,教师选用了来自生活中解密魔术的原始物理问题,用一个视频呈现,仿佛把学生带到魔术现场,学生解决问题的热情被激起,学生需要自己运用物态变化知识,去辨析究竟其中发生了哪些物态变化过程。 这个过程既让学生巩固了知识,同时也使学生体验到解决实际问题的乐趣。

3 应用体会

以上是分别运用图片、视频展示问题情境,给学生呈现一个物理原始问题,让学生结合学到的课本知识,来解决实际问题,这实际上也是学生学习物理的根本归宿。随着信息技术的发展,物理教师随时随地都能采集更多的生活素材来引入物理原始问题,可以是照片的形式,也可以是视频的形式。随着教师这种运用照片、视频构造物理原始问题意识的提高,拍摄技术的进步,应该会有更多的物理原始问题呈现在学生面前。

参考文献:

[1]邢红军.原始物理问题教学:物理教育改革的新视域[J].课程·教材·教法,2007(5):51-57.

[2]邢红军.从数据驱动到概念驱动:物理问题解决方式的重要转变[J].课程·教材·教法,2010(3):50-55.endprint