谁从政府间税收划分中受益?

——基于税收背离和税收受益的分析

2018-02-07李建军王瑞祥西南财经大学财政税务学院四川成都611120

李建军,王瑞祥(西南财经大学 财政税务学院,四川 成都 611120)

一、引 言

实现基本公共服务均等化、促进经济社会协调发展、发展成果惠及全体人民、增强人民群众获得感,需要各地有大致均等的财力,而各地的财力状况主要取决于经济发展水平和政府间税收划分制度[1]。在分权结构中,税收划分是一件很复杂的事情,它会带来关于横向与纵向不平衡的各种问题,在税收划分的过程中必须谨慎从事[2]。2016年全面“营改增”,原作为地方主体税种的营业税消失,国务院制定了中央与地方增值税过渡方案,适用期为2—3年,这使得改革中央和地方税收划分关系,建立科学合理、稳定规范的政府间税收划分制度显得尤为重要和迫切。

1994年税制改革,初步建立了中央与地方政府(主要是中央与省)间相对统一的纵向政府间税收划分关系,而在增值税、营业税、企业所得税与个人所得税等具体税种的改革中,关于纳税人和纳税地点的规定确立了横向政府间税收划分关系。图1显示了省内按分税制分得的税收与在该省征得税收之比表示的分税率,在时间上和省际间存在着差异,且分税率与人均GDP之间呈负向关系。图2表明地市(州)的税收和GDP之比与地市(州)人均GDP呈正向关系。这是否意味着,从省际分析,现行政府间税收划分模式对欠发达地区有利,有助于均衡省际间财力;从地市分析,现行政府间税收划分模式对发达地区有利,不利于均衡地市间财力。我国现行的政府间税收划分制度,实际上是按纳税人在法定纳税地点缴税,以征缴地征得的税收在中央与征缴地不同层级政府间进行划分;中央与省级政府税收划分方式在全国范围相对统一,各省省内政府间税收划分由本省自己决定、省际间划分方式大相径庭。因此,评估政府间税收划分的分配效应,考察现行的横向和纵向税收划分制度的受益结构,对于建立公平合理的政府间税收划分关系,以及促进地区间基本公共服务均等化和经济社会协调发展具有重要价值。

图1 省内人均GDP与分税率 图2 地市(州)人均GDP与税收/GDP

二、文献综述

关于税收受益问题,外国学者的研究起步比较早。McLure[3]基于一般均衡模型分析认为,资本报酬是影响美国各州政府税收与税源背离的重要因素;McLure[4]进一步指出,增值税应归中央,以减少税负转嫁造成的税收背离;企业所得税应归地方,并在分配中坚持独立核算、因素法等受益原则。为解决税收背离造成的企业所得税在地区间分配的横向不公问题,应按一定的公式对企业所得税进行横向分配。在加拿大,分配公式考虑的因素主要有工资和销售额;在美国,确定企业所得税在州际间分配公式考虑的因素主要有工资、固定资产和销售额[5]。Purohit[6]认为,以属地原则征收的增值税转移方向取决于辖区的生产过程处于何种阶段,若采用属地原则在消费地征收,将对输出导向型地区不利。Proto和Proto[7]考虑了中间人投票规则和政治因素,证明了税收竞争下税收与税源背离会产生公共产品过度供给的结果。

关于政府间税收划分的受益问题,在国内,刘玉池等[8]最早探讨了增值税地区间转移问题,并分析了税收转移的表现形式和成因,认为税收转移改变了地区政府之间的税收分配关系、干扰了分税制的运行,使税收从欠发达地区流向发达地区,扩大了地区差异。大量文献对地区间税收转移,税源与税收背离的原因、表现、形式、国外做法和治理进行了研究。就具体税种而言,王道树[9]研究发现,地区间企业所得税收入分布差异超过对应的税源分布差异,其认为简单的总机构汇总纳税收入归属机制将恶化企业所得税收入归属差异,提出应按照税收归属与税收来源一致性原则,建立科学的地区间企业所得税收入归属机制。另外,一些研究对地区间税收转移或税收背离进行了测算,发现我国存在比较严重的地区间税收转移和税收背离现象,税收从经济相对落后的区域流向经济相对发达的区域[10]-[12],经济相对落后区域为税收输出地,经济相对发达区域为税收受益地,这种“劫贫济富”的税收转移现象加剧了地区间的财力差异,有违公平课税原则[13]。乔宝云和王道树[1]认为,现行的税收制度因素,特别是税收收入归属权,是造成区域税收差异的主要原因,其认为应改革财税体制,合理划分区域间税收管辖权,从制度上保证落后地区的税收收入能力。

已有研究表明,现有的政府间税收划分存在税收与税源背离、地区间受益不公的问题,并对地区间税收划分的受益状况进行了初步分析。与既有文献相比,本文的贡献主要在于:其一,现有文献对横向政府间税收划分关注不足,特别是尚未涉及省以下横向政府间税收划分的受益问题,本文从省际和地市(州)层面考察在现行横向和纵向政府间税收划分制度下,不同地区的受益情况,为政府间税收划分提供理论和经验依据,有助于解释地区间财力及基本公共服务供给差异。其二,将边际受益归宿分析方法用于税收划分受益研究,除了考察地市(州)税收总体划分受益分配外,还将评估增值税、营业税和企业所得税税收划分的地区间受益分配,为下一步的税制改革和省以下税收划分提供支撑。

三、假设提出和模型构建

(一)税收背离

中央与地方之间、不同地方层级政府之间的纵向税收划分,即通常所说的分税制,是政府间税收划分的核心内容。理论上,政府间税收划分不仅包括纵向政府间税收划分,还包含横向政府间税收划分。横向政府间税收划分是同一层级的不同地方政府之间的税收征收权分配问题。*在国际税收中,不同国家通过居民管辖权和地域管辖权的协调来实现国家间的税收分配。在我国,虽然没有关于横向政府间税收划分的一般性规定,但各税种的单行税法中关于纳税人、纳税地点等的规定,事实上也确定了各税种的税收管辖权和地区间税收收益的划分方式。按照现行税法关于税收征管权的规定,我国横向政府间税收划分总体上是以机构所在地、生产经营活动地为主要依据,即由机构所在地、生产经营活动所在地的政府及其税务机关行使税收管辖权,并以机构所在地、生产经营活动所在地的税务机关征得的税收为基础,分税种并按照一定的标准在中央和地方、不同层级地方政府间进行划分。换而言之,横向政府间税收划分决定税收在哪里征收,纵向政府间税收划分决定征收地征得的税收在中央和不同层级地方政府之间的划分标准。税收征管权的配置横向政府间税收划分制度事实上成为中央到地方不同层级纵向政府间税收划分的重要前提和基础。在中央与地方纵向政府间税收划分制度相对统一的情况下,横向政府间税收划分在一定程度上决定着税收在地区之间的分配。

理论上,在税制统一的情况下,税收的多少主要取决于税源和征管水平。我国税收收入归属权与税收征管权混同,税收征管机构所在地的政府因拥有税收征管权,理所当然地将税收按规定的纵向分配比例进行划分,税收征管的属地管辖、属人管辖和行业管辖交织并存,地区间税收分配协调机制缺失等[11],加之企业汇总纳税、生产和管理空间分离、企业策略性定价、总部经济等,引致我国地区间税源和税收背离,造成了税收在地区间流入和流出的横向转移[13]。一些地区成为现行横向和纵向政府间税收划分的税收净流入地和受益地,另一些地区则成为税收净流出地和受损地。*对于跨省市总分机构企业所得税收入的征缴产生的税收背离问题,财政部等先后制定了《跨地区经营、集中缴库的企业所得税地区间分配暂行办法》(财预[2002]5号)、《跨省市总分机构企业所得税分配及预算管理暂行办法》(财预[2008]10号)、《跨省市总分机构企业所得税分配及预算管理办法》(财预[2012]40号)等办法;四川制定了《关于建立健全区域合作发展利益分享机制的指导意见》(川府发〔2015〕4号),对总分机构跨区域的企业、跨市县的项目等企业所得税、增值税等税收的横向分配进行了规范。

为了测算税收背离造成横向政府间税收划分的非均衡和受益扭曲,并避免各地税收征管强度和征管水平的差异可能导致的偏误,基于数据可得性和研究可行性,本文提出如下假设:

假设1:各地区的税收征管水平和征收率相同。

假设2:各地区的税源结构相同,等量的税基产生相同的税收。

则地区间的税收背离可表示为:

(1)

其中,Di为地区i的税收背离额,CTi和Bi分别为地区i征得的税收和该地区的税基。如式(1)所示,一个地区的税收背离额Di为该地区实际征得的税收减去平均税收征得率∑CTi/∑Bi与税基Bi计算的应征税收之差。

纵向政府间税收划分是以各地实际征得的已经产生税收背离的税收收入为基础进行分配的,税收背离必然造成横向政府间税收划分的不公。则税收背离对各地区税收分配及收益的影响可表示为:

(2)

(3)

其中,TRi为在现行的税收征管及分税制下地区i实际分得的税收,TRi/CTi为税收在地区i中央与地方间的实际划分比例,∑TRi/∑CTi为税收在中央与地方间的全国平均划分比例,AETi和METi分别为按照中央与地区i实际税收划分比例(简称实际划分率)、中央和地方全国平均税收划分比例(简称平均分配率)。地区i税收背离状况,若AETi>0,METi>0表示该地区因税收背离而多分得税收,则该地区是政府间税收划分的税收流入地和受益地;若AETi<0,METi<0表示该地区因税收背离而少分得税收,则该地区是政府间税收划分的税收流出地和受损地。

(二)边际受益归宿

边际受益归宿分析(Marginal Benefit Incidence Analysis, MBIA)是利用截面数据识别新增资金的受益分配状况的方法。其最早由Lanjouw和Ravallion[14]提出并由Ajwad和Wodon[15]进行优化。该方法的基本思路是:对省内的地市(州)按照一定的标准分为若干个群组,测算在分税制下省内税收划分比例提升时,各个群组税收划分比例的边际受益率。若省内税收划分比例提高,某群组税收划分比例以更高的比例递增,即边际受益率大于1,说明该群组在税收划分中的边际受益较多;反之,说明该该群组在税收划分中的边际受益较少。

对样本划分群组是边际受益归宿分析的基础,不同的群组划分标准意味着选择了不同的参照系,其直接影响结果的阐释。为考察不同经济发展水平的地区在税收划分中的受益结构,本文选择人均GDP作为群组划分的依据,若人均GDP较高群组的边际受益率更高(大于1),说明政府间税收划分更有利于发达地区,高收入地区在政府间税收划分中受益;若人均GDP较低群组的边际受益率更高(大于1),则说明税收划分有利于欠发达地区,低收入地区在政府间税收划分中受益。

(4)

(5)

(6)

(7)

式(7)即为第k群组的税收划分边际受益率。若式(7)的值大于1,表明第k群组在省内地市(州)税收划分比例提升中受益更多;反之,则意味着第k群组在税收划分比例提高中受益较少。

需要说明的是,边际受益归宿分析隐含着一个内在的约束条件,即省内地市(州)税收划分比例提升1个单位,各群组的边际受益率的平均值等于1。约束条件为:

(8)

将最后一群组的参数βK表达为其他群组参数的函数,可得:

(9)

本文研究地市(州)税收划分的边际受益归宿,样本包括24个省的325个地市(州)。由于省内地市(州)数量的限制,本文以人均GDP为标准将各省内地市(州)分为4组(K=4)。同时,考虑约束条件式(9),可将式(6)写做:

(10)

其中,k=1,...,3;i=1,...,24。式(10)包含4个回归方程,由于第k组地市(州)的税收划分比例与省内地市(州)平均税收划分比例相关,而省内地市(州)平均税收划分比例又包含了其他群组税收划分比例的信息,方程及其干扰项间存在相关性,同时回归方程还存在跨方程的参数约束,因此,本文采用似不相关回归进行联合估计,以提高估计效率[17]。

四、分税制下省际间税收受益:税收背离视角

(一)数据说明

本文基于税收背离视角对省际税收受益进行分析。在政府间税收总体受益测算中,以各地区GDP(单位:亿元)作为税基;考虑到2012年 “营改增”以来营业税和增值税征税范围的调整和税基数据的可得性,将营业税和增值税加总作为货物劳务税,税基以地区第二三产业增加值(单位:亿元)近似刻画;在企业所得税的政府间受益测算中,根据企业所得税的计税基础,以各地的企业营业盈余为税基。在内外资企业所得税合并之前,企业所得税包括内资企业所得税和外资企业所得税。各地征得的总税收、增值税、营业税和企业所得税为《中国税务年鉴》中报告的国家税务局和地方税务局征得的相应税收的合计数,同时将大连、宁波、厦门、青岛、深圳等5个计划单列市税收数据并入所在省份。各地分得的各项税收为各地对应的财政预算收入数。本文主要对我国除港澳台、西藏之外的30个省(自治区、直辖市)省际政府间税收受益情况进行测算,原始数据来自《中国税务年鉴》和《中国统计年鉴》相关各期。

(二)测算结果

利用式(2)和式(3)对30个省的总税收、货物劳务税和企业所得税的政府间受益情况进行测算,结果如下:其一,无论是基于税收在中央与地方间的实际分配率,还是基于平均分配率进行测算,我国省际间都存在明显的税收转移现象,北京、上海、浙江、广东等是政府间税收划分的税收流入地和受益地,河北、辽宁、福建、山东、河南、湖北、湖南、广西、四川、陕西等是政府间税收划分的税收流出地和受损地。其二,无论是基于货物劳务税在中央与地方间的实际分配率,还是基于平均分配率进行测算,包括增值税和营业税两税的货物劳务税在省际间都存在明显的税收转移现象。上海、广东、北京、浙江、江苏等是政府间货物劳务税划分的税收流入地和受益地,山东、河南、湖南、湖北、河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、广西、陕西等是政府间货物劳务税的税收流出地和受损地。其三,无论是基于企业所得税在中央与地方间的实际分配率,还是基于平均分配率进行测算,我国企业所得税在省际间也存在明显的税收背离和转移现象,上海、北京、广东、浙江等是政府间企业所得税划分的税收流入地和受益地,山东、河南、湖南、湖北、河北等是政府间企业所得税划分的税收流出地和受损地。

总体而言,无论是基于税收在中央与地方间的实际分配率,还是基于平均分配率进行测算,现行分税制下地区货物劳务税、企业所得税和总税收在省际间都存在明显的税收背离和税收转移现象,北京、上海、广东、浙江等是政府间税收划分的税收流入地和受益地,山东、河北、河南、湖北、湖南等是政府间税收划分的税收流出地和受损地。

五、分税制下地市(州)间税收受益:边际受益归宿分析视角

(一)数据说明

前文从税收背离视角对政府间税收划分的省际税收受益进行了测算,后文进一步对地市(州)在政府间税收划分中的受益结构进行分析。由于缺乏税收背离方法所需的税收机构在各地市(州)征得税收的数据,本文采用边际受益归宿分析方法展开研究。如前文所述,根据边际受益归宿分析方法对省域内的地市(州)按照人均GDP分为4个群组,测算在分税制下,省内地市(州)平均税收划分比例提升时,各个群组在税收划分比例变动中的边际受益率。理论上,政府间税收划分中,地市(州)的税收划分比例等于地市(州)按照政府间税收划分及分税方式在征税机关从本地市(州)征得的税收中分得的税收TD,除以征税机关从该地市(州)征得的税收TC;其中,征税机关从本地市(州)征得税收取决于税基B和税制t,则有TD/TC=TD/(B×t),由于我国税收立法权集中于中央,全国税制大致统一,对各地市(州)有相同的t。因此,本文用TD/B作为地市(州)税收划分比例的近似替代。在具体研究中,考虑总税收和具体税种的征税范围及数据的可得性,以各地市(州)GDP为税基,以各地市(州)实际总税收与本地市(州)GDP之比作为总税收划分比例指标;以各地市(州)第二产业中工业增加值与第三产业增加值之和作为增值税税基,以各地市(州)分得增值税收入与其增值税税基之比作为增值税划分比例指标;以各地市(州)第二产业中建筑业与第三产业增加值之和作为营业税税基,以各地市(州)分得的营业税收入与其营业税税基之比作为营业税划分比例指标;以各地市(州)第二三产业增加值之和作为企业所得税税基,以各地市(州)分得的企业所得税收入与企业所得税税基之比作为企业所得税划分比例指标。*按现行分税制,增值税、企业所得税为中央与地方共享税,营业税主要为省及以下地方税。各省分别制定本省的省及以下税收划分制度,增值税和企业所得税的地方分享部分、营业税在省和地市(州)之间按本省的规定划分。

本文选取我国24个省325个地市(州)的数据为样本,样本中剔除了我国港澳台、西藏、直辖市及个别所辖地市(州)报告数量有限不符合群组划分要求的省份。原始数据主要来自于《中国区域经济年鉴》。

(二)测算结果

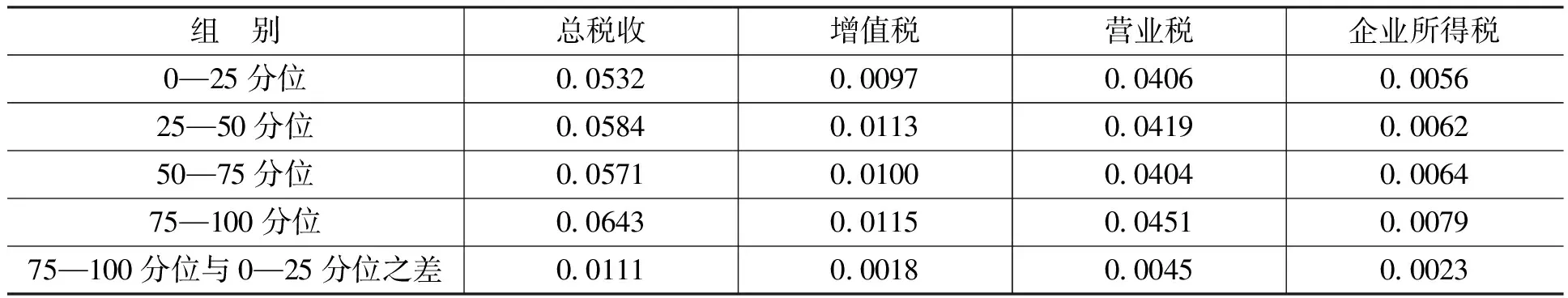

表1报告了2013年我国地市(州)一级地方政府税收划分的平均受益情况。从表1中可以看出,总税收、增值税和营业税在地市(州)的划分比例,除25—50分位外,地市(州)税收划分比例随人均GDP增加而增长;企业所得税的地市(州)划分比例完全随分位数的提高而逐步提高。总体而言,地市(州)的税收划分比例与经济发展水平总体上呈正向关系,经济发展水平越高的地市(州),在税收划分中实际分得的比例也越高。这意味着,相对于欠发达的地市(州),经济发达的地市(州)在税收划分中分得的比例更高,可见,税收划分存在横向非公平问题。

表1 2013年我国地市(州)地方政府税收划分受益分布

注:按人均GDP从低到高,对样本地市(州)4等分,0—25分位代表最贫困的地市(州),25—50分位代表次贫困地市(州),50—75分位代表较富裕地市(州),75—100分位代表最富裕地市(州)。表3同。

虽然表1提供了不同税种的税收收入划分比例在各个群组中平均的分布情况,但由于平均状况并不能表示边际的变化情况,不能反映当省级平均税收划分比例变动时,各个群组内税收划分比例的增减情况,因而本文采用边际受益归宿分析并进行似不相关回归,估计结果如表2所示。系数β1—β3分别是对0—25分位、25—50分位、50—75分位三个群组线性方程的估计系数,β4为非线性约束条件估计的系数值。系数全为正值,且在1%的水平上显著,说明当省级增值税、营业税、企业所得税总税收划分比例提高时,省内群组的增值税、营业税、企业所得税总税收划分比例也会显著增加。

表2 似不相关回归结果

注:括号内为z值;***、**和*分别表示在 1% 、5% 和 10% 的显著性水平下显著。

将表2的估计系数进一步代入式(7),可得各群组税收划分的边际受益状况,如表3所示。表3的边际受益率反映当省级税收划分比例增加1个单位时,地市(州)的各个群组税收划分比例的变动情况:其一,省以下增值税的税收划分总体上更偏向于发达地区,具有明显的“亲富”特征。当省内地市(州)增值税平均划分比例提高1个单位时,0—25分位地市(州)群组的边际受益率最低为0.7814,75—100分位地市(州)群组的边际受益率最高为1.1258,75—100分位地市(州)比0—25分位地市(州)高出0.3444。25—50分位地市(州)的边际受益率和50—75分位地市(州)的边际受益率大致相当,同时,两者的边际受益率都高于0—25分位地市(州),都低于75—100分位地市(州)的边际受益率。其二,省以下营业税的税收划分总体上更倾向于欠发达地区,具有较为明显的“亲贫”特征。当省内地市(州)营业税平均划分比例提高1个单位时,0—25分位地市(州)群组的边际受益率最高为1.0979,75—100分位地市(州)群组的边际受益率最低为0.8778,0—25分位地市(州)比75—100分位地市(州)高出0.2201。另外,两个分位群组的营业税划分边际受益率也随经济发展水平的提高而降低。其三,省以下企业所得税的税收划分总体上更偏向于发达地区,具有较强的“亲富”特征。当省内地市(州)企业所得税平均划分比例提高1个单位时,0—25分位地市(州)群组的边际受益率最低为0.6491,75—100分位地市(州)群组的边际受益率最高为1.1635,经济最发达的75—100分位地市(州)比经济发展水平最低的0—25分位地市(州)高出0.5144。另外,25—50分位地市(州)和50—75分位地市(州)的边际受益率都高于0—25分位地市(州)、低于经济发展水平最高的75—100分位地市(州)群组,且都大于1,在企业所得税划分比例提升中的受益同样更多,但25—50分位地市(州)受益率略高于50—75分位地市(州)群体。其四,就总税收而言,省以下税收划分边际受益情况在不同群组之间虽有差异,但整体上差距不大。当省内地市(州)企业所得税平均划分比例提高1个单位时,经济发展水平从低到高四个分位地市(州)群组的边际受益率分别为0.9720、1.0272、0.9735和0.9829,不同群组的边际受益率差异不大。25—50分位地市(州)群组的边际受益率相对较高为1.0272,75—100分位地市(州)群组的边际受益率为0.9829,虽然低于1但仍高于50—75分位的受益率。

表3 地市(州)税收划分边际受益率

概而言之,在省以下税收划分中,增值税和企业所得税划分的边际受益总体上具有“亲富”特征,发达地区在税收划分及分权度提高中受益更多。营业税划分的边际受益总体上呈现出“亲贫”特征,欠发达地区在省以下营业税划分及分权中受益略多。然而,对于总税收来说,省以下税收划分的边际受益情况在不同群组之间虽有差异,但整体上差距不大。在现行的分税制下,省以下的纵向和横向政府间税收划分主要由各省的省政府自主决定,虽然各省的省以下政府间税收划分制度大相径庭,但在一省内,省与地市(州)之间的税收划分方式是基本一致的,但在省以下横向政府间税收划分中,实际上采用的仍是“属地征管、就地划分”方式,同时由于企业汇总纳税、跨地区经营等使省内也存在税收与税源的背离、税收转移等问题,省内形式上大致相同的税收划分方式下,不同地市(州)的实际分配比例并不相同,存在受益差异。基于地市(州)税收划分边际受益率分析,本文从地市(州)层面佐证了前文以及李建军[13]、国务院发展研究中心“制度创新与区域协调研究”课题组[11]的研究结果,即增值税、企业所得税、营业税及总税收存在地区之间的税收转移和税收背离。全面“营改增”之前,增值税主要对生产、批发零售行业征收,这些行业经营管理机构更多位于发达地区,由于总部经济、跨地区经营、企业汇总纳税等,增值税和企业所得税的背离主要表现为税收从欠发达地区向发达地区转移,经济发展水平越高的地区在税收划分中受益越多。归属于省以下的营业税主要来自建筑业、房地产业等,这两大行业的纳税地点分别为劳务发生地、不动产所在地,税收背离相对较少;征收营业税的生活服务业、交通运输业等规模相对有限,同时欠发达地区可能有其自身的优势,这使其在省以下营业税实际划分中的相对受益略高。

六、结论与建议

本文分别利用省级数据和地市(州)数据,从税收背离和边际受益归宿角度,对我国省际和地市(州)在现行横向和纵向政府间税收划分制度下的受益情况进行了测度分析。

本文的研究表明,虽然我国现行的分税制中,中央与省级政府的税收划分方式在全国范围内相对统一,一省内部省与地市(州)之间的税收划分方式也基本统一,但是,由于现行的横向和纵向政府间税收划分制度,实际上是按纳税人在法定纳税地点缴税,以征缴地征得的税收在中央与征缴地不同层级政府间进行划分;而省际间、省内不同地市(州)间税收与税源的背离、地区间税收转移的客观存在,使得形式上公平统一的税收划分方式,其实际结果存在比较严重的受益不公。

在下一步的政府间税收划分和地方税改革中,应考虑政府间税收划分的地区间受益公平性问题。其一,在政府间税收划分中,应考虑税收背离和转移问题,将税收与税源一致性高、税收背离和转移程度低的税种作为地方税,或让地方政府分得更高的比例,例如土地和房产税、零售环节税收等;反之,该税种则应作为中央税,或让中央政府分得更高的比例。其二,应充分考虑税收征管对税收划分的影响,对于共享税和地方税,在跨地区税收征管中坚持来源地征税分税原则,先由经营活动地、分支机构所在地税务机关预征,再由总机构汇算清缴、总机构所在地税务机关基于税源贡献的因素法在地区间调整,以各地税务机关最终所得税收按分税标准在不同层级政府之间进行划分。同时,可以考虑在全国和省内分别建立协调跨区域税收的专门委员会,分别负责跨省、省内税收征管和划分的协调工作。

增值税、企业所得税两大主体税种都存在着地区间受益不公问题。对于增值税划分,一方面,应考虑其存在着比较严重的税收背离和受益不公平问题,地方政府税收划分比例越高,所产生的地区间受益不公越严重;另一方面,增值税具有顺周期性,在理论上更适合做中央税,同时,增值税收入与投资、生产关系紧密,若作为地方政府的主要收入来源,可能会助长地方重投资、轻效益的粗放型增长,加剧重复建设和产能过剩等问题。因此,可以考虑将增值税作为中央税,或改变增值税以征缴地征得的税收在中央与征缴地不同层级政府间进行划分的方式,借鉴德国、日本和西班牙的做法,基于消费地原则,按照地区消费、人口等对全国征得的增值税收入在地区间进行划分。对于企业所得税划分,虽然其具有顺周期性和流动性,地方政府划分比例过高可能会造成资源配置扭曲和地区间受益不公,但是考虑到企业所得税的受益税属性、收入取决于企业盈利水平,地方政府划分较高比例企业所得税,能抑制地方政府的投资冲动,促使地方政府注重经济绩效、改善营商环境,从而有利于转变经济增长方式、改善地方治理水平。为此,可以提高企业所得税的地方划分比例,同时改变企业所得税主要以征缴地征得的税收在不同层级政府间进行划分的方式,采取来源地征税分税原则,先由分支机构所在地税务机关预征,再由总机构汇算清缴,并基于人员、资产、销售收入等因素的分配公式在地区间进行分配,各地再将最终分得的实际企业所得税收入,按企业所得税纵向划分标准在不同层级政府之间划分。

[1] 乔宝云,王道树.中国税收收入区域差异的实证分析[J].涉外税务,2004,(12): 21-24.

[2] 拉本德拉·贾.现代公共经济学[M].杨志勇译,北京:清华大学出版社,2017.451.

[3] McLure, C. E. The Inter-Regional Incidence of General Regional Taxes [J].Public Finance,1969,24(3):457-485.

[4] McLure, C.E. Assignment of Corporate Income Taxes in a Federal System [A]. McLure, C.E.Tax Assignment in Federal Countries[C].Canberra:Australian National University, 1983.101-124.

[5] Shah, A. The Reform of Intergovernmental Fiscal Relations in Developing and Emerging Market Economies[M]. Washington, D.C.: World Bank,1994.32-33.

[6] Purohit, M. C. Harmonizing Taxation of Interstate Trade Under a Sub-National VAT-Lessons From International Experience [J].International VAT Monitor,2002,13(3): 169-179.

[7] Porto,A.,Porto,N. Fiscal Decentralization and Voters’ Choices as Control[J].Journal of Applied Economics,2000, 3(1): 135-167.

[8] 刘玉池,王卫,李立群.税收在地区间的转移[J].税务,1996,(11):10-11.

[9] 王道树.企业所得税收入归属机制研究[J].财贸经济,2007,(4):10-18.

[10] 刘金山,王倩.中国区域税收转移的统计分析[J].统计与信息论坛,2009,(10):31-36.

[11] 国务院发展研究中心“制度创新与区域协调研究”课题组.税收与税源背离的情况及其对区域协调发展的不利影响[J].发展研究,2011,(1):58-65.

[12] 甘家武.税收与税源背离对区域协调的影响研究[J].首都经济贸易大学学报,2012,(3):24-28.

[13] 李建军.税收背离与地区间财力差异[J].经济评论,2013,(4):108-115.

[14] Lanjouw, P., Ravallion, M. Benefit Incidence, Public Spending Reforms, and the Timing of Program Capture[J].The World Bank Economic Review, 1999, 13(2): 257-273.

[15] Ajwad, M. I., Wodon, Q. Do Local Governments Maximize Access Rates to Public Services Across Areas: A Test Based on Marginal Benefit Incidence Analysis [J]. The Quarterly Review of Economics and Finance,2007, 47(2):242-260.

[16] 卢洪友,陈思霞.谁从增加的财政转移支付中受益——基于中国县级数据的实证分析[J].财贸经济,2012,(4):24-32.

[17] 陈强.计量经济学及Stata应用[M].北京:高等教育出版社,2015.468-475.