非银行类金融机构动员金融资源有效性研究

2018-02-07曹和平唐丽莎北京大学经济学院北京0087北京大学数字中国研究院北京0087

曹和平, 唐丽莎(.北京大学 经济学院, 北京 0087;.北京大学 数字中国研究院,北京 0087)

近年来,非银行类金融机构(Non-Bank and Non-Banking Financial Intermediaries)在动员流动性资源方面做得比银行类金融机构更为有效,甚至在似乎不可能被替代的支付领域,因区块链(Block Chain)技术在流程上的超高严格特质,也出现了去杰文斯[1]支付*杰文斯(1835—1882年),英国经济学家,提出了交易受双重耦合限制需要一般等价物机制(铸币系统)的思想,启发奥地利学派对货币生成机制进行了近乎形而上学意义上的阐释。杰文斯支付化,即现存“中央银行—商业银行”多级铸币支付系统。收稿日期:2017-11-25基金项目:国家社会科学基金项目“新常态下我国产业园区资源整合‘二次成长’的市场化模式研究”(15AJL015)作者简介:曹和平(1957-),男,陕西富平人,教授,博士,博士生导师,主要从事发展金融理论和非银行类金融机构研究。E-mail: cheping@pku.edu.cn唐丽莎(1989-),女,广东珠海人,副研究员,主要从事非银行类金融机构和第三方平台研究。E-mail: tanglsha@163.com的趋势。这些内含时代变革意义的观察性事实为更为一般意义上的“非银行类金融机构动员金融资源方面的有效性”讨论提出了理论挑战。

一、资源动员的有效性及非银行类金融机构释义

(一)典型性观察事实

2017年上半年,余额宝资产为1.43万亿元,超过招商银行2016年末可比栏目数字的个人活期存款余额(0.95万亿元)。同期,工商银行余额为1.09万亿元,中国银行余额为1.63万亿元[2]。一个因阿里电商贸易带来的“支付—交易”平台机制,起源于2004年的支付宝余额,2013年以余额宝方式在货币二级市场的银行间市场的运营,为何在短短十多年间就比肩甚或超越五大银行呢?余额宝资产是除现金之外的高能流动性资产,其功能与银行系金融机构中的M1类货币相当。但更令人深思的是,号称我国最具创新能力的招商银行,为什么其两个货币产品——个人活期存款余额(9 516亿元)加上个人定期存款余额(3 329亿元)之和(约为1.28万亿元)也不如同一个货币二级市场上的余额宝产品(1.43万亿元)呢?是不是二者产品对应的动员储蓄资源(Savings Mobilization)的牌照执业机构(机制)在动员资源的有效性上不如平台型机制呢?

事实上,不仅仅是互联网线上金融机构或中介在金融资源动员(一级市场业务特征)和金融产品交易(二级市场业务特征)的某些环节比商业银行效率高,在线下实体金融资本市场中,我们也发现,PE股权基金在获取报酬方面比商业银行的信贷同等规模资本金要有效得多。类似的商业银行长期不肯涉足的基础设施保理、信托票据兑换和租赁过程融资等,是不是在给定机制条件下,都需要非银行类金融机构的创新来弥补其市场缺失和拓展其市场边界呢?在这一思维方向上,笔者回想起了20世纪60年代在经济学文献中经常出现的“资源动员”概念。

(二)重新思考(金融)资源动员概念

20世纪60年代,“储蓄动员”(Savings Mobilization)[3]概念进入经济学家的研究视野。经济学家们研究发现,发展中经济农村部门信贷市场储蓄资源动员水平的高低并非与勤俭或懒惰相联系,而是与经济制度长期积累相关联。寻找经济制度原因启发20世纪60年代的经济学家们超越前辈,发现散落在民间的储蓄资源与自然资源的采掘与炼化不同——依赖自然科学和工程技术,储蓄资源需要制度顶层设计,需要寻找替代手持现金带来的交易成本节约的制度平台——制度动员——才能完成。“储蓄动员”概念提出后,大大地改变了人们认识发展中经济信贷市场制度变革的重要性。在20世纪70年代,“储蓄动员”的概念[4]延伸到工商企业信用资源的动员;在20世纪80年代延伸到中长期资本资源的动员;而在过去15年,金融资源的动员已经超越短、中、长期,延伸到更为广义的金融资源的动员。

(三)非银行类金融机构释义

本文将两个广泛谈论但教科书和经济学文献中尚未形成统一认知的重要概念做一工具性的阐释。工具性是指从操作层面来指称对象的概念边界,但又对该边界留有一定的功能延伸的弹性的定义方法。银行类(银行系统)和非银行类(非银行系统)金融机构就属于这种类型的两个概念。本文从不同货币和资本的类别、机构分类和业务差异的角度来括定银行类和非银行类金融机构的概念。银行类金融机构是指:第一,现存的五大类商业银行——大中型国家银行、城市和地方银行、行业专业化银行、合作式储蓄贷款银行和信用社。第二,不属于银行系统但业务上和银行密切关联的“老三样”机构——证券、期货及保险类机构。第三,派生于商业银行或与之业务密切相关的评估、授信、增级以及投行、资管、信托、租赁和保理(Factoring Finance)等机构或中介。这些金融机构是银行业务的延伸,或者在持牌上可以合法合规地开展“交叉”业务,它们都是货币一级市场(储蓄动员和信贷)和货币二级市场(银行间市场)的作市主体(Market Players)。非银行类金融机构是指除上述银行类三大类金融机构之外的独立第三方金融机构。概括地说,是指“非银行系统+非银行类业务”的机构:第一,“财—税”系金融机构,比如地方政府金融控股系统下的各类投融资实体。第二,“互联网+”类的金融中介以及更新技术支持下的替代支付系统的货币中介。这样一来,从金融市场角度,非银行系金融机构的业务是现在银行类金融机构业务边界之外的市场行为,这是我国货币金融和资本金融市场多年来期盼的所谓“改革”或者市场边界延伸的内容。

二、非银行类金融机构成长追隐及运行机理

(一)非银行类金融机构成长追隐

成熟、短期和有限是现行主流金融系统的三个核心方面,其服务既主流又传统,急需创新性的金融工程来突破和示范。

1.金融资源动员权限呈“倒三角”现象

根据初步的研究,我国动员金融资源的业态形式不仅集中在工商企业流动性信贷融资环节,而且配套动员资源授权构成也不均衡:国家级动员金融资源的权重约为95%,省一级为3%,地市级为1.50%,县级为0.50%,从储蓄信贷额度看呈“倒三角”现象。这种自上而下的结构倒挂现象严重制约了地方省市在动员金融资源方面的创新积极性,影响国家整体动员金融资源的制度效益。

面对这种融资授权倒挂现象,经济中出现了三种方式解决这一问题:第一种方式是省市级地方在财税制度上寻求突破。近五年来各类产业园区竞争国家“制度授权”,其制度实质是动员金融资源授权不足后的行为扭曲。开发区特殊的财税安排和“三减一免”只不过是运用非金融类的制度平台动员金融资源的制度矫正,这其实是扭曲后的逼迫矫正,其既降低了动员效益又衍生了寻租。第二种方式是资本金开发区通过制度授权获得第一批发展后,迅速建设区内的融资平台,成立了一大批投资公司、信托公司、小额担保和基金公司等金融机构。但这种形式建立起来的金融机构很难摆脱园区的“制度被窝”。第三种方式是影子银行系的传统信贷业务(民间阶段)等满天飞,但因科学观认识不足,动员金融资源的创新性革命行为长期不给正名和正身,出现问题后便施以随机性的整顿进而引发周期性的爆发。当前金融业仍是我国经济发展的短板,区域经济龙头——省会及其他核心城市为主导的地方经济,在动员金融资源方面存在授权不足和动员能力绝对弱小的制度导向,从而累积引发金融资源动员结构倒挂表象。

2.我国现行的金融体系格局严重失衡

发展中国家与发达国家的金融结构有较大差异。2016年末,我国银行业金融机构(境内)总资产规模约达226.26万亿元,商业银行占据了绝大部分份额,其总资产占比达77.80%[5],比例很高,一定程度显示了我国的金融体系的格局严重失衡(2016年末我国银行业的总资产达到33万亿美元,而欧元区为31万亿美元,美国为16万亿美元)。这种以银行为主体的单一的间接融资机制长期支配着我国的金融体系。虽然证券、基金及保险已有一定规模的发展,但其占比仍较小。如2016年末,我国129家证券公司总资产为5.79万亿元[6];2015年末保险业资产管理为12.36万亿元。这种失衡的金融体系格局严重制约着我国经济的发展。

一个典型现象是:2013年11月以后经济放缓,银根收缩和企业贷款难。银行信用配给行为是恶化经济周期的一个重要因素,长期以来,这种稳定且又可重复观察的现象一直存在:宏观经济增长一旦出现下行迹象,银行迅速收紧银根,企业忍痛断腕,地方产业结构调整屡屡止步“鲤鱼跳龙门”关节点门槛。上述周期性特征的后果是淘汰创新因子,常规经营和技术在同一水平上的复制成为增长的主力军,导致我国经济增长长期处在物质产品快速增长、价值实现能力过小,在国际市场上缺乏定价话语权。造成上述后果有众多原因,但最重要的原因是我们明知银行乐于“锦上添花”、羞于“雪中送炭”的行为——信用配给(Credit Rationing)行为的典型观察特征——在恶化经济周期的负面影响却找不到解决办法。

另一个典型现象是:地方产业的中长期信用资本资源无法与广域资本市场对接“并网”的问题。由于存量金融尚处于工商企业信贷金融阶段,地方产业的中长期信用资本资源无法与广域资本市场对接“并网”,在银行系统,超越商业信贷业务之上的中长期资本需求旺盛,但由于地方资本市场做市主体结构严重缺失,系统内希望通过生成投资银行、私人银行及资产管理机构来解决这个问题。但是,这种生成将中长期融资变成了银行主营业务的配角,银根政策宽松时做一把,银根收紧时这些中长期融资往往变成烂尾融资。很多情况下,银行系在中长期方面的行为反而放大了增长周期的伤害。上述的种种观察性现象呼吁建设更为完善的金融系统。

(二)非银行类金融机构运行机理分析

纵观我国在过去15年间出现的一系列非银行类金融机构及创新中介群,它们包括:第一,动员地方“块块”资本资源的金融机构,比如金融控股集团、金融发展控股集团、国民经济体系升级基金、产业投资基金、园区投资实体(基金或公司)及政治经济学授权中介等。第二,与国家“条条”金融对接金融中介,比如评估、授信、质押、抵押及信息服务等。第三,第三方市场独立中介,比如租赁(独立中介融资)、托管(委托融资)、置换(流动舒缓)、卖方回购(卖方增信式担保)、保理(贸易信用融资)、增级(流动性担保)、第三方担保(信用再动员),多方协议(流程信用动员)、票据整合(产品创新)、账户搜索(互动增信)、进入退出(市场便捷拓展)、网上金融(流程金融)及法律会计关联等。探索非银行类金融机构资源动员机理时笔者总结出其核心特征如下:第一,这种新型的非银行类金融机构群作为第三方资本市场做市主体实现企业(超越货币流动的)中长期资产流动性经营。第二,这些做市主体从事资产权益界定(评估)、要素资产归属确权(政治经济学授权)、不同类所有权过户(投资)、各类资产资本品量纲化变形交易(融资)、风险因子定价(评估)、卖方回购(资本品质量增信)、第三方担保(流动性增益)等方面的经营活动,有效地将产业链各环节上的企业资产(股权)当作同类单位对象来兑价。第三,在前两个特征的结合下,实现了厂商任何项目的投融资价值在边际报酬率意义上趋向于资本品瞬时兑价——制度投融资机会成本均等。当上述目标都得以实现时,任何投资主体,包括厂商和资本市场中介在项目选取的机会成本意义上将不会挑肥拣瘦。结果是国民经济体系中的行业板块,行业板块中的产业链诸群的成长将是动态均衡的和存量结构均衡的。当一个地区的国民经济体系在宏观上不倚轻倚重时,亦表明其按照最优成长路径发展。

三、非银行类金融机构资源动员机理及有效性分析

(一)模型关联文献叙述

本文选取ROSCA(Rotating Savings and Credit Association)作为非银行类金融机构金融资源动员的一个制度举例,ROSCA在过去相当长的时间和相当广的领域里已经被人们广泛接受并运用,其创新的制度安排为金融领域在推行改革创新时提供实践上的参照案例[7]。De Aghion和Morduch[8]对ROSCA和信用合作社进行描述:虽然早期没有小额信贷的金融产品,缺乏抵押品的贫困家庭(个体)仍能获得多种信贷资源,包括高利贷、熟人间的借贷等。而ROSCA就是其中的一种信贷方式,它被认为是信贷市场上一种典型的补充方式,解决了银行面临的一个问题——贷款给贫穷且没有抵押物的借款者,ROSCA通过创造这种新型的金融机构来解决没有抵押物的低收入家庭的贷款问题,这种制度创新起到了重新动员和安排群体中每个个体的储蓄资本或闲置资本来改变个体的消费时间,进而实现帕累托改进的作用。

1.非银行类金融机构条件下金融资源动员制度举例:ROSCA

在De Aghion 和Morduch[8]的研究中描述,ROSCA是一种通过聚集一群邻居和朋友间的资源的信贷方式,其中一种操作形式是:一群个体约定定期存放一笔资金在一个共同的资产池中,每期组成一笔大资金,这笔每期汇集的资金将分配给该个体群中的其中一名成员。当每个人轮流获得一次该笔资金后,这个资产池就解散了。那么,什么样的人会参与这个资产池?其研究指出,一群个体想购买一个较贵的物品或有一大笔的资金需求,且该物品或资金是不可切分的,必须存足够的钱才能实现,人们越早获得该物品或资金,其福利就越早实现,从而使个体的福利得到改善(Better Off)。因为每个个体在获得该物品后将会产生一份额外的收入。

这个极其简单的资产池,其运行机理关键在于通过动员一群个体手中的闲余的储蓄资本,改变个体的“储蓄—消费—效用”路径的一种制度安排,这种制度安排相当于资产池提供给个体一个提前动员资源的概率,使参与的人有机会将小份额的资金动员起来汇成大份额的资金,更早动用这笔资金的个体实现购买可带来新增效用的物品(因为越早获得商品就能越早创造出新的资金,因而个体更早实现效用)。如果不存在这种金融制度创新,每个人依然按照自身储蓄路径,所有个体只能在储蓄足够的钱之后才有机会将这笔储蓄资本转化为流动性资源而实现自身的效用。

2.基本及拓展模型思路:经济中的企业加入ROSCA的制度平台

对上述的举例,Besley等[7]以一个简单的ROSCA模型做出了描述:他们建立了一个“个体—消费(储蓄)—效用”的经济,通过刻画个体在没有加入ROSCA及加入ROSCA后的两种不同效用变化,对比加入ROSCA时对应的事前期望效用与自给自足时对应的效用,进而得出ROSCA这种制度创新通过动员一群个体间的闲置资本或储蓄资本,重新安排每个参与者的消费路径,使得这些参与者(除了最后一人)以提早享受获得商品的效用,进而实现整个经济的帕累托改进。

(二)基本模型的构造

本文通过模仿这一简单的ROSCA模型,构建一个“企业—生产—效用”的经济,经济中存在ROSCA这种金融制度创新,通过刻画经济中的代表性企业不加入ROSCA与加入ROSCA后的效用的变化,即将企业加入ROSCA时所对应的事前期望效用与企业自给自足时对应的效用进行比较,进而在简单模型中找到金融创新的核心机理——通过创新一种新的资源动员方式,这里指的就是建立的资产池这种制度创新,通过动员社会闲置资本或储蓄资本,重新分配给有资金需求的企业,使得这些企业能更快地投入生产或扩大生产,以提早享受生产产品后实现的效用,进而实现整个经济的帕累托改进,同时,对模型进行拓展。笔者发现,无论在“个体—消费(储蓄)—效用”经济还是在“企业—生产—效用”经济,个体或企业都是通过提早获得资金的时间实现效用提高,其传导思路可描述为:经济中出现金融制度创新—个体或企业更早享受效用或获益—效用更早提高。即如果经济中出现金融制度创新成功的概率越大,个体或企业将有更大的可能性享受金融服务,效用或获益的概率得以提高,进而更早实现福利改进率越大。

1.定义经济

2.定义企业效用

3.经济中存在金融创新与不存在金融创新的情况

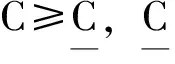

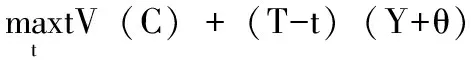

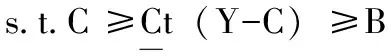

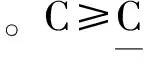

根据本文第二部分的分析,银行类金融机构进行创新将面临的成本包括两个部分:制度成本(工业化特征下成长的在制度背景)和创新成本(其他如组织结构等的创新),而非银行类金融机构的创新成本中,只需要创新成本而无制度成本。基于上述分析,引进概率—成本函数,表示为P=P(C(.))。其中,P(.)是反函数,其表示成本越小,创新的概率越大。因而可得出,PB代表银行类金融机构创新的概率(即创新激励,更有可能去创新的概率),PN代表非银行类金融机构会去创新的概率,当PB (1)经济中不存在金融创新的情况 当经济中不存在金融创新(或者说经济中没有新型的非银行类金融机构群动员金融资源的创新服务),代表性企业满足银行发放贷款的机会趋近无穷小,无法获得贷款的企业需要解决的问题是通过积累自身自有资金和留存收益来实现生产规模的扩张。假设每期的净利润为Y-C,即直到累积到大于或等于B时才投入扩大生产。企业的最大化效用为: (1) (2) (2)经济中存在ROSCA制度创新对企业效用的影响 根据前面的系列分析,现在模仿经济中存在这一类ROSCA,企业可以通过加入资产池来获得资金,分析这种金融制度创新对企业效用的影响。现有代表性的企业(无法从银行获得贷款)L个寻求非银行金融机构群的金融服务,同时有一类动员金融资源的创新型金融机构ROSCA。假设这些企业参与动员金融资源的创新型金融机构组成一个资产池,按照一定的安排,每个企业一定时期投放一定的资金到资产池中,同时其中的一个企业获得资金时间将为(i/n)t[7],本文依然按照Besley模型中假设的等概率事件,其中每个企业获得资金的概率为1/n。代表性企业在整个经济周期T的效用Ui表示为: (3) 式(3)中第一段效用为企业未扩大生产时的效用。第二段效用是企业成功获得资产池所提供的资金并投入生产,同时生产实现了生产效用,但这时企业开始进入一个偿付期,依然需要将其部分收入用来偿还所获得的资金。第三段效用是指企业偿付完毕后享受的所有效用。可以尝试分析企业愿意加入资产池的原因是,整个经济中存在L个企业,对每个企业来说,存在一个事前期望效用,因为这些企业一开始是不知道获得这个资产池的具体时间,但每个企业拥有一个概率让它们拥有机会更早地获得资金并投入到生产中,从而小于或等于通过自身累积资金所付出的时间。因此,这些企业愿意去寻求这个资产池并享受其所提供的服务。假设这L个代表性企业获得这种金融制度创新,则其效用可以表示为: (4) s.t.t(Y-C)=B 其中,时间t的长短是由企业累积到足够的资金能支付扩大生产所需要的资金来决定。当代表性企业获得资产池的资金时,其最大化经济周期效用函数为UR:*限于篇幅,效用函数的数学运算未在正文列出,留存备索。 (5) 比较式(2)和式(5)可以看出,UR>Ua。由于经济中存在这类非银行机构群提供的金融创新服务,使得经济中的这些原本无法获得贷款的企业更早获得资金从而实现更高效用。理由是这种金融制度创新的方式核心在于银行系金融机构无法动员的金融资源,通过一定的制度创新(这里指建立起资产池,重新安排代表性企业自身资本的积累路径和生产投入路径),从而让经济中原本只能依靠自身资本积累来完成扩大生产的企业都多了一个机会或概率更早地地得到这笔投资资金,更早投入到生产中,同时更早地享受到这份效用。 根据经济中的观察性事实,已经出现除了ROSCA外许多其他不同类型的新型的非银行类金融机构为企业提供金融创新服务。基于以上分析,Besley等[7]的基本模型中的关键问题在于,这种金融创新,通过改变资金动员的方式,进一步调动社会储蓄或闲置资金,并按照一种特定传导机制使得企业更快获得所需资金,缩短投入生产的时间,更快享受投入或扩大生产所带来的效用。在模型拓展之前,本文先描述这种传导机制。 1.“企业—生产—效用”经济模型的传导机制 经济中企业扩大生产需要投入资金,一般通过自身资本积累或外部融资的方式获得资金。当企业自身缺乏资金时,主流的融资方式是寻求银行类金融机构借贷,但该企业难以满足银行的信贷条件,如缺乏抵押物,因此,银行提供创新服务的概率趋近于零。此时,企业将寻求新的融资方式,通过非银行类金融机构及其他方式筹集资金,经济中出现金融服务创新,非银行类金融机构创新概率更大,企业成功获得资金的概率更大。可见,金融机构创新概率越大,企业可动员资本成功的概率也越大。 2.银行类金融机构和非银行类金融机构制度创新概率的证明 基于上述传导机制的分析,非银行类金融机构通过金融制度创新实现资源动员,帮助有资金需求的企业更快地获取资金投入生产,更快地实现企业效用。那么,如果经济中非银行类金融机构金融制度创新成功的概率越大,则通过上述传导机制企业就会更快地实现其效用。下面对银行类金融机构和非银行类金融机构金融制度创新的概率进行研究。 (1)概率函数设定 应用Y=A+BX+E来刻画两种类型的金融机构群动员金融资源行为的概率。现假设两类金融机构提供金融服务的可能性概率由以下两种概率组成——系统性可能性概率和非系统性可能性概率。银行类金融机构和非银行类金融机构提供金融服务的概率分别为: PBi=φ(XBi)+eBi (6) PNi=δ(XNi)+eNi (7) 其中,PBi和PNi分别为银行类金融机构和非银行类金融机构资源(金融创新)动员的概率,φ(.)、δ(.)均为单调递增函数,XBi和XNi代表可被动员的资源(如固定资产、票据、股权等),i为任意值,当XBi(XB1,XB2,…,XBn)及XNi(XN1,XN2,…,XNn)值越大时,φ(.)和δ(.)越大。eBi和eNi指残差,代表除了一般决定动员概率的因素外,其他所有可能存在被动员的概率都归结在这个残差中,如与银行行长关系好,获得贷款的概率可能更高等情况。它们间相互独立,即E(eBi)=0,E(eNi)=0。 (2)概率的期望函数 银行类金融机构和非银行类金融机构概率的期望函数分别为: E(PBi)=E(φ(XBi)) (8) E(PNi)=E(δ(XNi)) (9) 根据现实中的经济现象及前文相关分析可知,由于非银行类金融机构通过创新行为能够动员到更多银行所动员不了的资源,而由于银行本身的制度设计和创新激励等原因,许多资源无法被动员起来。因此,XNi>XBi,则: E(PNi)>E(PBi) (10) (3)两类金融机构创新成功的概率 根据切比雪夫定理(大数定律): (11) 设独立随机变量序列为PN1,PN2,…,PNn和PB1,PB2,…,PBm。期望和方差都存在,分别为E(PNi)=pi,E(PBi)=ε,D(PNi)=pi(1-pi),D(PBi)=ε,D(PBi)=ε(1-ε),对于任意正数δ,则有: (12) (13) 其中,在上述分析里,银行类金融机构其动员资源的行为和创新等大体相同,因此,这里将这类金融机构资源动员成功的概率区域相等,可表示为PBi=ε,式(13)又可以改写为: (14) 上述理论模型的拓展中,通过引入切比雪夫定律将这类动员金融资源的行为转变为一种概率事件,即当经济中越来越多创新因子出现时,创新成功的概率值将越来越趋向于1(创新成功的概率趋于最大值),当经济中金融创新的概率越高,代表性企业成功获得资金的概率越大。模型得出的结论可总结为:银行类金融机构在动员金融资源时由于制度、创新成本和自身治理结构等局限无法动员一些金融资源,其通过金融创新成功地去动员资源的概率极其微小,导致长期以来经济中很多金融资源无法被动员起来。当经济中出现一群非银行类金融机构,其金融创新的成本越小,则越有激励去创新,由于它们通过制度创新或资源动员方式的创新提高了经济中动员资源成功的概率,使得个体或企业在既定资源形势下,通过改变储蓄结构或生产路径等方式,使长期被银行类金融机构忽略的或无法动员的金融资源被动员起来,而非银行类金融机构以更大概率地实现金融资源动员时,整个经济中更快使用到这份资源的企业能更快地获得创新收益,实现社会效用的提高,如果经济中越来越多非银行类金融机构通过创新改变企业的生产投入和效应实现方式时,则整个社会金融资源的动员更为有效。 从上文分析得出,非银行类金融机构运用金融资源的概率高于银行类金融机构,这在实践上已显示其有助于有效地解决长期以来的发展困境,在这个基础上,这类活跃的非银行金融机构将作为一股强大的力量推动国民经济新一轮的增长。 培育非银行类金融机构有助于产业结构的调整。产业结构的调整是资源按照边际投资报酬率向最优产业结构转化的过程,不但能让资源在现有产业间优化配置,还可引导资金投向具有发展潜力的企业,实现产业结构的全面升级。我国经济高速发展,产业结构失衡造成整体经济价值难以实现,根据研究,经济价值的实现需要产业结构升级,其背后的秘密在于,工艺性产业尤其制造业的链条在20世纪80年代后期已经趋于上限。同时,国外金融产业的发展使得技术和融资过程更多地进入了项目投资中,加上1990年后信息高速公路的带动,整个经济的产品供给对象变得非常广泛,在这些大的变化下,链条中价值实现的部分已经越来越少地来自于产品本身。原来的“车间—批发市场—消费者”的原始制度安排已经无法适应市场的新格局,需要加入物流、调度、供应链管理以及整合信息技术等这些价值实现的关键环节,实现“车间—金融信息中介—零售商铺—消费者”。这时便需要“银、证、期、保”类及衍生品等现代泛金融产品配套[9],金融业自身以生产如股权产品、信托产品等组成生产产品的一部分,不再是过往附在车间制造经济物理实体上的服务环节。金融业与产业实体配套成长才能实现工艺水平的技术积聚变为市场价值实现的技术积聚。 国民经济体系的健康成长需要长链市场群的诱导。发展和培育非银行类金融机构群,使其成为资本市场的做市主体,带动长链市场从“能源基础原材料市场—大宗商品市场—厂商中间品市场—特种细分商品市场及终端零售市场第三方化”的方向升级,各类市场成熟发展将带动产业链的成长。同时,培育非银行类金融机构将推动长链金融往最高阶段延伸。我国金融业态可分为五个阶段:第一个阶段为传统的工商企业信贷金融,目前已经有了长足的发展。第二个阶段为产业链金融,仅限于以政府为主导地展开。第三个阶段为中介金融,虽然几十年来获得快速发展,但仍未发展成为让资产流动起来的中介实体群。第四个阶段为交易所金融,缺乏培育中介商行业未形成最优的发展路径。第五个阶段是定价金融,但仍未成形。在这种情况下,建设和培育非银行类金融机构将推进长链金融往更高阶段迈进。长链金融的完善将带动长链市场的成长,带动长链产业的结构优化升级[10]。 发展和培育非银行类金融机构,将动员产业成长存量金融资源和金融机构成长存量资源的整合,此时,省会经济“块块”金融被动员起来,对接上国家“条条”金融资源,资本市场形成环流互动,最终形成国民经济体系“顶层资产池—中层资本市场—基层实体厂商”双向并网的环流机制。其结果是区域经济获得新的发展,与此同时国家层面的增长更是巨大的。 综上所述,改革开放以来,以市场经济为资源配置方式在经济活动中发挥着越来越大的作用,我国的经济制度和运行机制也出现了新的变化,我国进入后工业化时期和经济增长新常态阶段,经济结构的不断演变,金融长链在产业竞争力形成中起到关键作用,然而,长期以来以银行为动员和配置金融资源为主体的金融系统严重制约着经济的发展,因此,随着市场结构和经济结构的变迁,必然会发生金融制度的演变。在市场经济背景下通过方式创新或制度创新来调配和实现资源配置的有效性。本文探讨了我国非银行类金融机构动员资源的运行机理,通过现有研究理论体系下的一个制度举例理论模型的拓展研究和分析可以发现,非银行类金融机构在金融系统中日益显示出其重要性。构建和培育完善及系统的金融体系有助于我国经济新一轮的增长,必须从我国国情出发,从我国未来总体经济发展、可持续快速的经济增长视角解析非银行类金融机构培育和发展的紧迫性,这样才能真正实现经济的可持续健康发展,实现我国由经济大国转变为经济强国。 [1] Jevons, W.S. Money and the Mechanism of Exchange[J]. General Equilibrium Models of Monetary Economies,1989,22(85):55-65. [2] 每日经济新闻. 1.43万亿,余额宝超越第五大行招行!银行这项暴利业务终结 [EB/OL].http://www.nbd.com.cn/articles/2017-07-02/1123278.html,2017-07-02. [3] Adams,D.W.,Canavesi de Sahonero,M.L.Rotating Savings and Credit Associations in Boliva[J]. Savings and Development,1989,13(3):219-236. [4] Adams,D.W. Mobilizing Household Savings Through Rural Financial Markets[J].Economic Development and Cultural Change,1978,26(26):547-560. [5] 审慎规制局.银行业监管统计指标月度情况表(2016年)[EB/OL].http://www.cbrc.gov.cn/chinese/home/docView/CF0EA3690966458394E9C7E44CDC6205.html, 2017-01-25. [6] 中国证券业协会.证券公司2016年经营数据[EB/OL].http://www.sac.net.cn/hysj/zqgsjysj/201701/t20170125_130277.html, 2017-01-25. [7] Besley,T.,Coate, S.,Loury, G.The Economics of Rotating Savings and Credit Associations[J].The American Economic Review,1993,83(4): 792-810. [8] De Aghion,B.A., Morduch,J. The Economics of Microfinance[M].London:MIT Press Cambridge,2005.58-92. [9] 曹和平.产业链闭合、商业集聚与区域经济发动机[J].经济学动态,2005,(7):20-24. [10] 曹和平.中国私募股权市场发展报告[M].北京:社会科学文献出版社, 2012.1-19.

(三)模型扩展:非银行类金融机构导入后金融资源动员机理分析

(四)模型总结

四、结论与启示

(一)培育非银行类金融机构,促进产业链闭合、价值经济和区域经济发展

(二)培育非银行类金融机构,促进长链市场和长链金融的建设

(三)培育非银行类金融机构,完善资本市场环流机制