纪念郭味蕖先生110周年诞辰

——郭怡先生访谈

2018-02-02

张桐:郭先生,2018年是郭味蕖先生诞辰110周年,您作为他的后人,有没有计划什么纪念活动或者展览安排?

郭怡:正在准备出版一本关于郭味蕖先生的比较详细的文图并茂的纪念册。在纪念册中将展示大量的文字和图片资料,展览和纪念活动计划在北京和家乡潍坊市举行,也正在筹划中。

张桐:我觉得作为郭味蕖先生诞辰110周年这样一个节点,应该去做一些梳理性的工作,这不光是总结郭老的成就,而是要重新认识郭先生的当代价值,我发现绘画发展到一定阶段,就比如30年左右一个阶段,总要有一次反思,这个反思和以往的结论会是不一样的,为什么?因为在这30年里我们的观点和思维发生变化了,它一定会产生另外一种重新审视的眼光,得出一个新的启示。

郭怡:对,这个很重要的。现在再看以前的评论,已经感觉有点不太够了,有许多地方应该展开来写了。这次在整理他的资料的时候,就从梳理郭氏家族的近500年家族史着手,这500年家史是有史实记录的,也能够非常清楚地反映出这跟他所达到的文化艺术高度有直接关系。就现在看来,有了前面的500年家族的文化传承,他又经历了五四运动、新文化运动、新中国成立、中国画变革等等这些大的历史时期,这才造就了时代的郭味蕖先生。

我又在考虑,他去世也有快半个世纪了,但我认为他还活在人们心里,他推开了中国花鸟画创新的大门,而且现在看起来还有着很大的生发力量。这就引起我们思考,他在现代中国美术史上还没有完全准确定位,在我们看来还是一座有待发掘的富矿,还有很多地方应该进行重新检视和梳理。这件事需要我们和更年轻一辈的人介入对以往有成就画家的研究当中。我感到知道他的人都是大专家,都是中国画这个行业里边有学问、岁数大的人,而大部分青年人都不甚了解,这对中国画的发展是有损失的。

月上 125cm×131cm 1961年

张桐:嗯,对,这就是对他定位上的缺失,忽视了他在特殊历史时期的客观影响。但是了解他的那些人都对他非常崇敬。我觉得还有个原因是郭老爱好也十分广博,不同领域都有闻达。我看了他的经历,就算他不画画,也称得上是一个非常了不起的学者。像中国美术史研究的奠基著作《宋元明清画家年表》就是需要极高的知识素养才有可能编撰出来的。就他的知识体系的框架广度和深度而言,涉猎所及已经超出了中国画本身,甚至雕塑、青铜器、民间艺术还有建筑、版画等等等等,他是一个美学家,是个学者。中国画对他来说只是其中一部分。也许就是基于上述原因,使得他在新中国中国画发展中所做出的贡献被低估了。所以我觉得应该在今年把他有些文献,比如《写意花鸟画创作技法十六讲》这样有传承的文化遗产重新给予重视,而且不是以往这种重视的角度,我们需要给他一个应有的位置,重新给他一个学术定位。

郭怡:他真正地把握住了传统精神,而不是虚的,不是一般人说的我多尊重传统。他是真正了解传统,真懂真爱,而且真的融合进他的风格里,这方面我想是骨子里的东西。他是个鉴藏家,有很高的鉴赏能力,同时也画画,所以对传统文化有着非常广博和深入的了解。

张桐:从郭老的笔墨构成看,他学过沈周、文徵明、赵之谦、徐渭、恽南田、李、郑板桥、任伯年,这些古人他都在学习。

郭怡:他有这样一个条件,更有一个系统的学习计划。他亲接了陈斋的“晋唐书画馆”,能够看到很多古代那些珍藏名家的真迹。当年,他到了故宫博物院古物陈列所国画研究班以后,刚开始并不开心,因为临摹的都是清末如意馆的画家作品,甚至于他都想退学,说没有我们家东西好。

张桐:他和黄宾虹交往也是很久,所以黄宾虹对他也是有影响的。

郭怡:是的,父亲和黄宾虹、齐白石、徐悲鸿的交往都很深,郭家祖辈就和林则徐、刘墉、赵之谦等名人往来密切,特别是郑板桥和郭家关系密切,板桥有诗云“七载春风在潍县,爱看修竹郭家园”,所以他受郑板桥的人品和画品的影响很大。陈斋是个大藏家,对金石学、考据学的研究非常透彻。所以父亲经常跟我说陈斋对古文字的研究贡献很大,文字是中国文化的根,只有文字才有真正的历史,没有文字的记载,都是传说。1936年黄宾虹到北京故宫博物院古物陈列所国画研究院任教,当时就很欣赏先生,出身古北海书画世家,和陈斋又有这么一层关系,学问也不错,画画得也好,然后逐渐地过从密切起来,所以黄先生把以编年体方式著录宋元明清书画家的重任交给了郭先生。

张桐:那是什么机缘使得郭老下决心到上海去学西画去呢?

郭怡:就是五四运动。受当时思潮影响很大,感觉中国画已经衰退了,当时是年轻人一腔热血,认为中国人必须要懂西画,西画还是有它好的地方。在上海他经常去听鲁迅先生的报告,甚至到内山书店去见鲁迅。他还参加了请求抗日的游行等等一系列学生运动,那个时候实际上就变成了一个新青年了!抗日战争爆发以后,他就回到家,组织了抗日宣传队,既当编导又当领队。所以他是一个挺革命的,说实在的很激进的青年。后来随着时间的推移,他又有了新觉悟、新认识,他有文章记录,说:“教这些不中不西的画,实在没意思。中国人更应该懂得中国画。”他的重心重新回到中国画,但同时他非常尊重西画,并且在实践中融合了西画表现形式。

张桐:我觉得郭老先生的绘画创作中,西画元素被他运用得非常巧妙。一般的画家往往是提高色彩的浓度,墨的浓度形成色彩对比,这就算创新了,但是郭老先生并没有过多提高色彩的浓度,而是用色彩关系把颜色巧妙地显示出来了,可谓内用笔墨外显颜色,内用书卷外显通俗。不像有些没有传统根基的人一味求新,老先生的画,新意中还有古意支撑。

郭怡:他对恽南田做了很多研究。他在我小时候就跟我说,你看看恽南田的色彩,色不碍墨,墨不碍色,色助墨光,墨助色彩。

张桐:往往不会素描和色彩的画家,他们的画都是一层衬一层,近浓远淡,仅此而已。但先生不是,他的水墨画里面有素描上的安排,着色画里有色彩学上的设计。

毛主席说“古为今用,洋为中用”,我觉得郭老先生对这句话践行得比较完美。他不是简单把色彩画漂亮,甚至他有的作品中,颜色拿出来单看还挺脏,但是在他的画当中就很美。所以他的初心就是去吸取西方的一些东西为我所用,但是又没有像别人那样用西方的观念去画中国画。

包括老先生虽然有西画坚实的造型能力,但是转化成中国画的这种造型手法之后,表面看似是写实的,但再深入看,就会发现他不是模拟对象,而是追求艺术创作上的精准和准确,不是单纯模拟形似的准确。我们如果对此判断不准,就会妨碍理解郭味蕖的作品,也妨碍学习,妨碍传承。这也是我们要重新审视郭老先生绘画的原因之一。以往的文章我们也看了一些,但往往就是把他作为一个个体画家,对绘画风格的一个推展和高度去评论与评价。这样的评价我觉得是小看他了,郭味蕖先生的绘画,首先当然是有他自己的风格,但更重要的是他创造和开启了新社会、新时代写意花鸟画的一个全新样式。而且这种新的样式、新的面貌是一个时代、一个社会所赋予的,并不是一个画家针对时代和社会的变革去做一个简单的应对,而是把自己投入进去,用真情去创作并促成了对新时代中国画发展的一种推动,创造出了适合新时代“双百”“二为”方针的新文艺,这是不一般的。

郭怡:他创造出一种符合现代人审美要求的、中西能够结合的审美形式。

张桐:他很确定地以“中为体,西为用”,先生在这一方面非常清醒,以笔墨和中国画语言为本位,然后去借鉴西画,取其精华,弃其糟粕。

白荷 124cm×96cm 1965年

郭怡:有的画家也有学了西画以后画中国画的,但是画的不像中国画。而郭先生是在短短十年之内,中—西—中,两个大反复,最后得到洋为中用的大觉悟,这是很难得的一种判断能力。这种判断能力是和自己的审美能力,跟骨子里边的传统的一些东西密切相关的。西洋的东西,他一点也不反对,并且他在画中运用了。

张桐:新中国成立之后提倡的一些文艺创作方式,比如说“革命的现实主义”“革命的浪漫主义”“二为”和“双百”,先生好像在所有的环节他都有观点,作品都能够同情共感,跟上节奏,而又不是虚饰。

郭怡:当时华君武先生就特约用了郭先生写的多篇文章,在《人民日报》《光明日报》上发表,力促中国画变革,推陈出新,反对复古,反对民族虚无。他的态度是非常明确的。

张桐:先生的画一开篇就感觉是新时代的产物,只有这个社会、这个时代才能产生这样新型的艺术样式。

郭怡:这种新面貌的画最早的一张是《泰山·山丹图》,那个就是山水和花鸟结合了,受到社会的广泛好评。

张桐:郭老的学问,后面有整个郭氏家族的家传在推动,绘画后面又有他研究文化的思考在推动,笔墨当中又有坚实的传统功力在推动。所以最后绘画的面貌,里面包含了很多文化内涵和趣味。我们说郭味蕖先生被低估了,是因为当时辛亥革命产生了岭南画派,作品能让我们感受到时代感,一看就是辛亥革命的产物;那么社会主义新中国成立之后,出现了长安画派、新浙派,这些画派都推崇一种集体的创作、集体的推动。那么回到这个郭先生这里,一个是他在北京,仅他一个人好像成不了画派,其次一个流派落在一个人身上好像又突出了个人主义,但是实际上他的创新样式对画坛的推动作用也是非常之大的,他一个人的贡献我觉得不亚于一个画派,因为在当

太华峰头玉井莲110cm×49cm 1971年

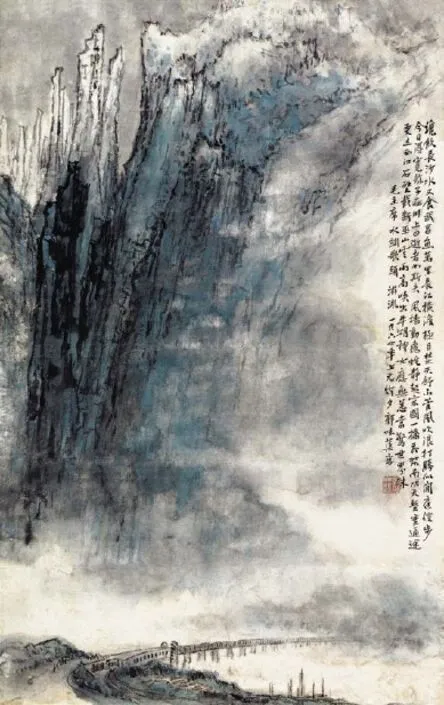

毛主席词意《水调歌头·游泳》 70cm×47cm 1964年

归兴 138cm×98cm 1962年

晨光 132cm×96cm 1962年

秋熟 134cm×111cm 1964年

郭味蕖作品时他是一个崭新的语言,有一个全国性的示范和引领作用。我觉得这是他所给予后代的、给予我们这个时代的最伟大的东西。我觉得郭先生的画之所以需要我们重新认识,就是因为他虽然借鉴了西方绘画的有益养分,但还是从中国绘画传统本身的土壤中萌出,从而茁壮成长的。

郭怡:关键是他的学问,他对中国画的研究包括了史学研究、画学研究、艺术学的研究、画理的研究、画法的研究和技法的研究,包括技法理论、创作的实践。然后他又有生活的实践,因为他是第一个带着花鸟画的学生深入生活的老师。他的贡献应该是多方面、综合式的,而且他有意识地去梳理,把传统的师徒制教学转化成现代教学当中可以应用的教程,和叶浅予、蒋兆和、李可染、宗其香一起,创造了“临摹、写生、创作三位一体,理论、生活、技巧同步共进”的学院派新教学体系。这对中国画的贡献真的很大。

张桐:就是他把这个传统中所涉及的很庞杂的东西从教学上系统化了。

郭怡:他是从理论上、从教学上去研究,从教学上研究要透彻得多,因为教学必须掰开揉碎,你讲不出道理来,怎么当老师?

张桐:还有郭味蕖先生的绘画,我觉得石鲁在某些方面和他有点像,涉猎都很广泛,最重要的是他们的感情,都是从旧社会过来,又经历过许多革命活动,所以他们对这个新时代新社会的那种感情,通过绘画我们能感觉到特别真挚。

郭怡:石鲁先生和郭先生从未谋面,但二人神交已久,惺惺相惜。粉碎“四人帮”以后,我在文化部中国画合作组见到石鲁先生,他对我父亲不幸去世深为悲痛。

张桐:我们看到1962年前后,郭味蕖先生几乎所有的代表作好像都是那一年产生的,我有一种感觉,就好像老天知道他会早走,就一下子让他像宇宙爆发一样,所有的力作都在那一年出现了。

郭怡:他是1960年正式调回中国画系负责花鸟画教学的,在教学和创作方面全身心投入。那批画在美院国画系的走廊里临时陈列的时候,我印象深刻的是外国留学生看到,说这是真正的新中国画。

张桐:他把传统的白描或者工笔画当中常运用的线描转化成写意,而且他是有意识有目的地这样转化的。

郭怡:这就是他明确提出的“三个结合”的实际运用,三个结合是他的创新主张,即第一,花鸟和山水相结合,在他的画里,把过去的折枝小景变成大的视野,他就认为当前这个社会需要表现更广阔的生活环境和生长环境,花鸟画想画大一点的画,必须把环境交代上。这种做法古已有之,但在新时代我们应该如何结合。第二,工笔和写意相结合,齐老先生做了这么多年了,工笔草虫和写意折枝花卉相结合,很成功。但是我们可以把它放得更宽,所有的东西都可以结合上,用工笔的东西表现细部,用水墨的东西表现氛围;重彩和泼墨相结合,重彩的绚丽和泼墨的自由渗化,自成风貌。这三个结合就是他创新的一种技法,这个影响还是比较大的。

花鸟和山水相结合古人都有,但是没人从理论层面归纳出来;工笔和写意相结合,齐老做得多好,要继续发展推进;重彩和泼墨相结合是他首创的。

张桐:我觉得还应该加一个中西结合,他做得巧妙,不露痕迹。

张桐:他的绘画刚看上去只是感觉视觉上很舒服,和我们现实所感受到的东西很协调,但是如果不用专业的眼光,你是看不出他用了西方色彩原理的,这个是需要专业眼光去判定的。

郭怡:父亲对颜色的使用是非常讲究的,有些颜色都是自己来研磨碾制,还曾经收藏了许多古代画家自制的珍贵颜色。对纸、墨的要求都同样很讲究。

张桐:《惊雷》这张作品,它的构图就突破一般了,竹子已经冲出画面,但是没有截断的感觉。

郭怡:他是用了石涛的“截断法”,他提出用构图法截取生活里最精彩的、符合构图规律的一段。

张桐:您觉得郭老的代表作中哪几张作品能代表他的最高水准?我认为优中选优的话就是《惊雷》和《归兴》。《归兴》这种题材不好画,不容易产生美感。

郭怡:《归兴》那张作品太有意境了,他还有关于这题材的两句诗:“农忙时节归来晚,山灯花放满背香。”是对劳动者的歌颂,这是带美院花鸟画班同学到京郊陈家台公社写生后的作品。

张桐:要论笔墨上面更高级讲究就是《银汉欲曙》,它没有红色,就是两个莲蓬有点赭石,但是看上去确实是有欲曙的感觉,所以先生用这个纯水墨的作品里面是含着一种对比关系。他晚年画的那些小品,樱桃、牡丹虽然是用墨画的,但看上去觉得它有颜色。那就是笔墨达到了一定高度,就是能用墨分五色。

我们当今这个时代都在提倡创新,都追求创新,现在有的可以说是一味创新,盲目创新,我们也经常看到一些新作,但是新而不好,不耐久观,不耐品味。

郭怡:一味地创新,就容易忽略艺术的本旨。郭先生是用艺术本身的规律来创新,而不是为创新去违背这个规律。

张桐:就是说郭味蕖先生他是顺应了中国画发展规律去创新,而现在有些画家,是以违反笔墨规律、违反中国画发展规律为代价来创新的,这样就和历史没有关系,也就没办法传承,也没办法留得住。

郭怡:“出新”是要先“推陈”,是要有出处的。从石头缝里蹦出一个来是不可能的,没有陈,谈何出新。

张桐:所以我们要重新审视重新看一下郭味蕖先生的画,什么叫创新?当今画家们面对这么多的大型创作,这么多大型展览,但是能留下多少?一味创新快发展到了一个极致了,那这时候郭味蕖先生的绘画就能起到一个补偏救弊的作用了。

郭怡:我前段时间和邵建武先生在电话里聊,他说他也在琢磨这个事。他说,20世纪从清末到新中国成立,他查了查能有名的画家不到200人,真正成名的大家也就是十几个二十个;但是从1949年到现在,光中国美协会员就有好几千人,将来能留下多少人让大家知道?能留下多少作品让大家知道?

张桐:就是说这个评判的坐标,如果以30年为一个坐标,可能有些人还可以留下名字,那么50年就更少有人留下了,所以100年那被记住的人就更少了。那郭味蕖先生诞辰是110周年了,然而他的画现在依然散发着他的价值,只不过这个价值我们真的是没有认真地去发掘。这一点我觉得我们应该去对历史负责任。黄宾虹当年也是这样,几十年也无声闻,他说我死后30年或者50年才可能被认识。那郭味蕖先生可能也具备了这种能量,因为当我们浮夸、浮躁、浮浅到极端的时候,我们会回观历史,回观以往,他的价值就可能出来了。

郭怡:郭先生在中国画上有两个地方达到了新的高度,一个高度是他创新,过去郭先生诞辰90周年、100周年,主要宣传的就是他的创新。但是现在更多人认为郭味蕖先生是文人画的一个高峰。何海霞在20世纪90年代有一天深夜跟我谈,说在他心里边,文人画最后两个人是陈师曾和郭味蕖。他这种对笔墨的驾驭能力、表现能力,已可以拿到历史上跟古代名家比肩,如他自己在晚年的题画诗中所说,如他们相遇会“掀髯相许,把袂入林”。

张桐:当今画坛许多画家,最大的一个遗憾就是他们的画不能再传承。这个是非常可惜的,而郭味蕖先生的作品可以传承,可以传世,可以作为临摹的范本。

郭怡:说实在的,郭味蕖先生的画没有到像齐白石那么成熟定型的程度,但是郭先生开辟了一条道路,这条道路是宽阔的,他只是创造了一种被社会承认的形式,这种形式很重要。但是更重要的是他这条路——从生活里来,然后中国传统理论,然后再中西结合,给后人开拓了一片更宽广的视野。

这和齐白石、八大是不同的,你再下功夫学齐白石,学完又是个齐白石,你不可能再超越齐白石的。但是郭先生虽然他的艺术没有那么成熟,没有到达顶峰,但是确实给大家指了一条路,沿着这条路,可以走出很多不同的面貌来,产生很多风格不同的画家,这才是真正的贡献。

张桐:就是他对我们这个时代是有现实作用的,他给我们后来的画家开拓出一种创新思路,可以成就很多不同的创新型画家。那您作为郭味蕖先生的后人,您从先生那里得到了什么值得传承的东西?

郭怡:还是他的思维方法,也是一个学习方法。我年轻的时候就曾经问他怎么学画。我记得他对我说的比较重要的话:“研究大画家,学习小画家。”大画家要认真研究,但不能照搬照抄;而小画家的技法都应该很好很好地学。

张桐:您的绘画,我感受就是一个是在色彩方面有所探索,再就是在大花鸟大境界方面有所推进,您好像有一个雄心,要在这方面有所建树。这方面请您谈一下。

郭怡:色彩呢我是有个偏爱,我好像从小就对色彩比较敏感。老家潍县有世界闻名的风筝、年画,然后我的中学老师是画水彩的,后来上大学的时候我迷永乐宫壁画,后来又研究过于非的色彩,后来就慢慢的,我就特别注意色彩,一直到现在,我还是在研究色彩。包括程十发的用重彩颜料画淡彩,为什么程十发的颜色那么好看,那么沉着?现在这些流行材料,包括西画颜料、染织、日本的岩彩我都在学,所以我还在不断地学,不断地在研究。

张桐:实际上如果从这个传承来讲,您把中国画往色彩上推进和想要有所建树,实际上有点冒险,似乎不如走以墨笔为主的画路稳妥,而您执着前行,一定有自己的心路历程。

郭怡:我倒是乐在其中,因为这符合我的兴趣。但是同时我是非常谨慎的,有的西画的颜色我绝对不敢用。我只用接近于中国传统色相的颜色,只是那个颜色的明度稍微弱或者强一些,或者色度稍微艳丽一点,其他的颜色我不敢上,一用就不是中国画了。实际上我在用色上非常谨慎,我只是把它的明度增加了,把它的纯度略微增强烈一点。

张桐:但我看你的绘画里面是很会用色调的,不是那种单纯的装饰色彩学上的对比。

郭怡:当时我父亲跟我说,色调是最容易的,做统调是最容易的。当时他就要求我以完全相反的色彩,以对比色画出统调来,我就研究这个,完全用对比色画。所以我到了法国以后,先看修拉,研究他的点彩,所以我也不是随性而为,也是在琢磨这些。

张桐:您的画实际上看局部并不亮,但是整体观来非常亮丽,非常耀眼。

郭怡:我喜欢用纯色和灰调子对比,喜欢色墨对比,干和湿强烈对比,这不容易,开始我也不敢这么做,不敢这么纯,但是实际上它们加在一块儿就不纯了,它让你视觉变得不纯了,这一点是比较难的。

张桐:您的绘画注重几何块面的、色彩块面的构建,这实际上就是构建一个中国花鸟画时代大境界的内在需要。

郭怡:这点吴冠中先生对我影响很大。1996年,我在美术馆的第一次个展,吴先生去看了三个小时,一张画一张画地跟我讲。当时谈了两个重点,第一个问题是漂亮和美,漂亮容易,美很难。漂亮是低层次的,一定要让作品美;第二就是他感觉我的小画比较完整,大画他感觉就是建筑感不够。所以后来我的画稍微整体一点,所有的都是由线条做骨架,西方是以面做骨架,我是用线条置柱构梁。所以后来我的大画建筑感比较强。

张桐:您今年也七十八了,这个年龄正是艺术最炉火纯青的时候,再往后您对自己的绘画有什么展望,或者有一个什么样的预期?

郭怡:我可能还是要尽量更往两极走,有的更传统一些,另一方面更现代一些。岁数大了,力不从心,但创新的雄心还是要有的。

杨留义作品

鸿图无限

燕山脚下