地理大数据视野下京津冀乡村旅游空间类型区划研究*

2018-01-30刘家明张文玲

王 润,刘家明, 张文玲

(1.北京农学院园林学院,北京 102206; 2.中国科学院地理科学与资源研究所,北京 100101;3.城乡生态环境北京实验室,北京 100083)

0 引言

采用抽样方法通过有限的样本估计整体的特征是统计学的基本假设。随着互联网技术的发展和电脑软硬件的突破,获取全部数据成为可能。大数据思维强调全部样本、结果导向,采用统计学方法为决策提供数据关联结果。2012年后大数据理念和互联网思维出现普及态势,旅游大数据学术研究领域相关学术研究日益增多。目前国内外旅游大数据研究集中于智慧旅游[1-2]、客户挖掘[3-5]、目的地营销与管理[6-8]、管理或统计系统构建[9-10]等领域,大数据的方法突破了过去数据抽样带来的信息量损失,应用领域不断扩大。旅游大数据在游客目的地选择和市场营销方面具有理论和实践的双重意义,数据获取关注消费者行为和消费者意向,但较少从供给侧考虑。文章所关注的乡村旅游领域是大数据思维应用到供给侧的一次尝试。

乡村旅游是现代旅游业向传统农业延伸的新尝试,通过旅游业的推动,将生态农业和生态旅游业进行了有机融合,是一种新型的产业形式[11],依托乡村的空间及物质资料[12],是农业和服务业跨界的产业。乡村旅游已成为旅游业的特色分支、农业转型的重要方向、乡村地域发展的独特路径、振兴农村的替代性产业。乡村旅游自20世纪90年代受到学术界关注[13-14],是乡村和旅游研究中的重要领域,涉及产业特征[15-16]、发展路径[17]、区域发展实践[18-19]、需求特征[20-24]、空间布局与区位因素[25-32]等方向。其中乡村旅游空间布局与区位因素研究是农业、地理等学科关注的热点。乡村旅游空间布局与区位因素研究探寻乡村旅游发展的空间类型模式、空间作用因子,识别乡村旅游发展集聚区,相关研究结果被乡村旅游规划、农村政策制定以及产业实践广泛应用。在乡村旅游空间领域,找到足够多的样本或凭着研究者的感性认识,可以获得许多有益结论。如乡村旅游点的空间分布[26-29]、乡村旅游的类型特征[33]等领域研究均是建立在对整体样本的抽样(人为设定统计口径)或有经验研究者的个人判断基础之上。该研究秉承旅游地理学空间分析的思路,应用大数据提取技术,通过网络技术获取某一时间断面全部的乡村旅游空间数据,依托地理空间数据库赋予自然、社会、经济多个属性,与以往的旅游地理研究相比,极大地提高数据获取数量,与现有的旅游大数据研究相比,避免停留在“什么”、“怎么样”的表象描述层面,增加空间分析环节,以探讨表象背后的深层次原因。

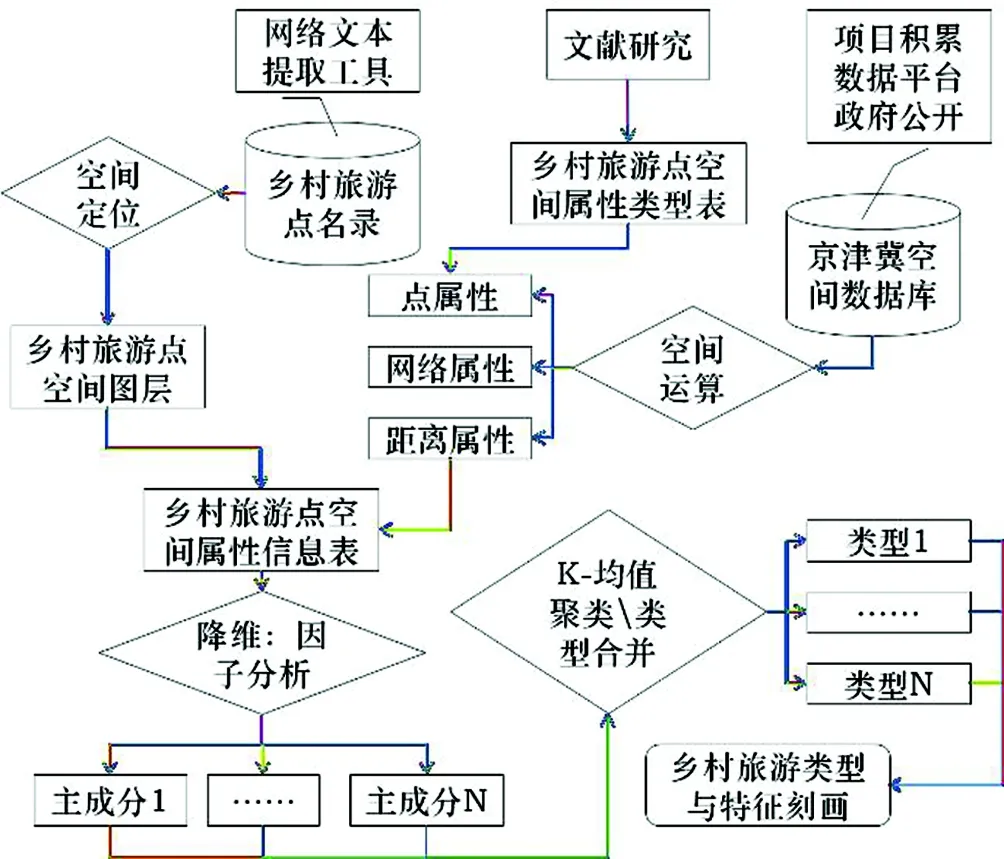

图1 技术处理流程

1 研究方案

1.1 数据来源

采取政府公布名录与网络获取相结合的手段,获取尽可能全面的数据,数据涉及京津冀政府公布乡村旅游名录及采用火车头软件抓取工具从网络途径获得的“生态园”“农场”“采摘园”“观光农业园”的企业名录数据,最终获得2 269条有效信息。

该文收集涉及京津冀乡村旅游发展的行政区划数据(国家科技信息平台)、高程栅格数据(地理空间数字云)、30年平均降水栅格数据(国家科技信息平台)、30年平均气温栅格数据(国家科技信息平台)、农业生产力栅格数据(国家科技信息平台)、路网矢量数据(OpenStreetMap)、水网矢量数据(OpenStreetMap)、人口密度栅格数据(美国橡树岭实验室)、人均GDP栅格数据(中科院地理所)、剔除了位于市区的景区点数据等自然、经济、社会要素作为备选区位因子。

1.2 研究步骤与方法

(1)乡村旅游点数据空间定位;(2)筛选自然、经济、社会属性要素,通过乡村旅游点空间位置提取栅格像元值,将提取值作为乡村旅游点图层的属性字段;(3)SPSS统计分析软件将有关乡村旅游点的12个属性字段进行降维处理(因子分析);(4)3个主成分形成3个维度将所有乡村旅游点划分为8种类型。利用SPSS软件进行K均值聚类分析并合并;(5)按照空间属性对每种类型进行特征刻画,并归纳其空间分布特征与形成机制。

2 乡村旅游空间属性指标体系

2.1 主成分提取

学者们多从自然、社会、经济角度提炼影响乡村旅游空间区位因素[27, 29-32],景观学者认为乡村旅游具有自然、山脉、建筑等偏好的特定景观类型[34]。西班牙学者在研究影响乡村旅游可持续发展的社会、经济、环境指标基础上,着重探讨了距离主成分对乡村旅游的影响[35]。由现有文献归纳,研究收集了休闲环境、旅游资源、交通区位、社会经济等方面的12个指标作为分析的基本数据,指标的获取与计算方法详见表1。

表1 乡村旅游点地理空间数据获取

指标代码数据来源计算方法指标说明平均温度N1全国1km2温度栅格数据提取像元值平均温度是气候的重要表征,在夏季,较低的温度对旅游有积极意义平均降水N2全国1km2降水栅格数据提取像元值平均降水是气候的重要表征,尤其是休闲度假气候中有重要意义农业生产力N3全国1km2农业生产力栅格数据提取像元值农业生产是乡村旅游发展的重要依托,开展观光、采摘等活动人口N4全国1km2六普人口密度栅格数据研究区划分为15×15km网格,赋值网格内总人口人口作为区域的重要社会因素,一般也作为考虑因素之一,取点值无意义,故赋值缓冲区的数值GDPN5全国1km2平均GDP栅格数据研究区划分为15×15km网格,赋值网格内平均GDPGDP是第三产业发展的重要基础,取点值无意义,故赋值缓冲区的数值高程N6京津冀30m间隔DEM提取像元值地形对旅游发展、景观变换有重要影响路网密度N7京津冀路网矢量数据研究区划分为15×15km网格,赋值网格内路网长度路网是设施建设水平的标志,设施建设对旅游发展的促进作用重大水网密度N8京津冀水网矢量数据研究区划分为15×15km网格,赋值网格内水网长度水网是环境建设水平的标志,环境建设对旅游发展的促进作用重大与中心城市的距离N9京津冀13个中心城市矢量数据计算乡村旅游点到最邻近的中心城市距离部分乡村旅游点为城市休闲餐饮需求提供配套与京津的距离N10北京、天津的空间定位计算乡村旅游点到北京、天津的最近距离北京、天津是京津冀的需求中心,城市化程度高,在市场调查中得到印证与景区的距离N11京津冀4A、5A级剔除位于城市中心的景区计算乡村旅游点到景区的最近距离大型景区对乡村旅游发展有至关重要的意义与水的距离N12京津冀水网矢量数据计算乡村旅游点到水体的最近距离在北方地区,水体条件是休闲度假环境的重要组成部分

12个指标数量较多,其中数个指标之间有相关关系,为了减少指标数量,简化分析维度,采用降维处理,利用因子分析法(巴特利特球形检验=0.662>0.5,Sig.=0.000,适合进行因子分析),无量纲处理后,将12个指标剔除了平均温度、人口密度、GDP等3个,剩余9个。9个空间属性指标组成了3个主成分, 3个主成分可归纳为乡村旅游本底条件(F1)、配套设施条件(F2)、客源吸引潜力(F3),具体表达式为:

F1=0.636Z(N2)+0.419Z(N3)-0.909Z(N6)-0.627Z(N9)-0.703Z(N12)

(1)

F2=0.878Z(N7)+0.864Z(N8)

(2)

F3=-0.476Z(N10)-0.695Z(N11)

(3)

2.2 主成分的具体涵义

第1个主成分定义为乡村旅游本底条件,用以表征乡村旅游发展的基础条件。乡村旅游本底条件由5个因子构成。这些条件是促成乡村旅游发展的根本性因素,包括平均降水(N2)、农业生产力(N3)、高程(N6)、与中心城市的距离(N9)以及与水的距离(N12)。平均降水、高程不仅是生态环境的根本决定因素,更与平均温度共同影响着农业生产力的高低。农业生产力是温度降水等自然因子作用下农业发展的综合反映,在乡村旅游发展中,农业生产的水平和特色也影响着旅游发展的规模和类型。与中心城市的距离反映出乡村旅游点距离各自中心城市的远近程度,是否因为城市餐饮休闲配套而发展。露天水体在京津冀所在的北方地区属于稀缺资源,研究也证实了水体对休闲集聚的影响[27, 29]。

第2个主成分定义为配套设施条件,表征区域设施建设水平,由路网密度(N7)和水网密度(N8)两个基础条件构成。路网密度和水网密度有很高的相关性,这与采用水网密度表征自然水系的初衷不相符,推测原因可能由于京津冀平原地区过去水网密布,水利设施完善,近年来水资源消耗造成部分河道干枯,但这种变化在数据中没有得到更新。

第3个主成分定义为客源吸引潜力,表征乡村旅游点吸引大规模客源的能力,由与京津的距离(N10)和与景区的距离(N11)两个因子构成。距离消费中心或吸引力的距离是乡村旅游发展不可忽略的因素[27, 29, 31, 35]。京津城市化水平高,居民平均收入高,人口众多,是人口中心和需求中心。距离景区近意味着更有机会获得顺访客源,为景区提供配套接待服务设施,从而获得更好的发展潜力。

3 京津冀乡村旅游空间集聚类型区划与形成机制

3.1 京津冀乡村旅游类型聚类结果

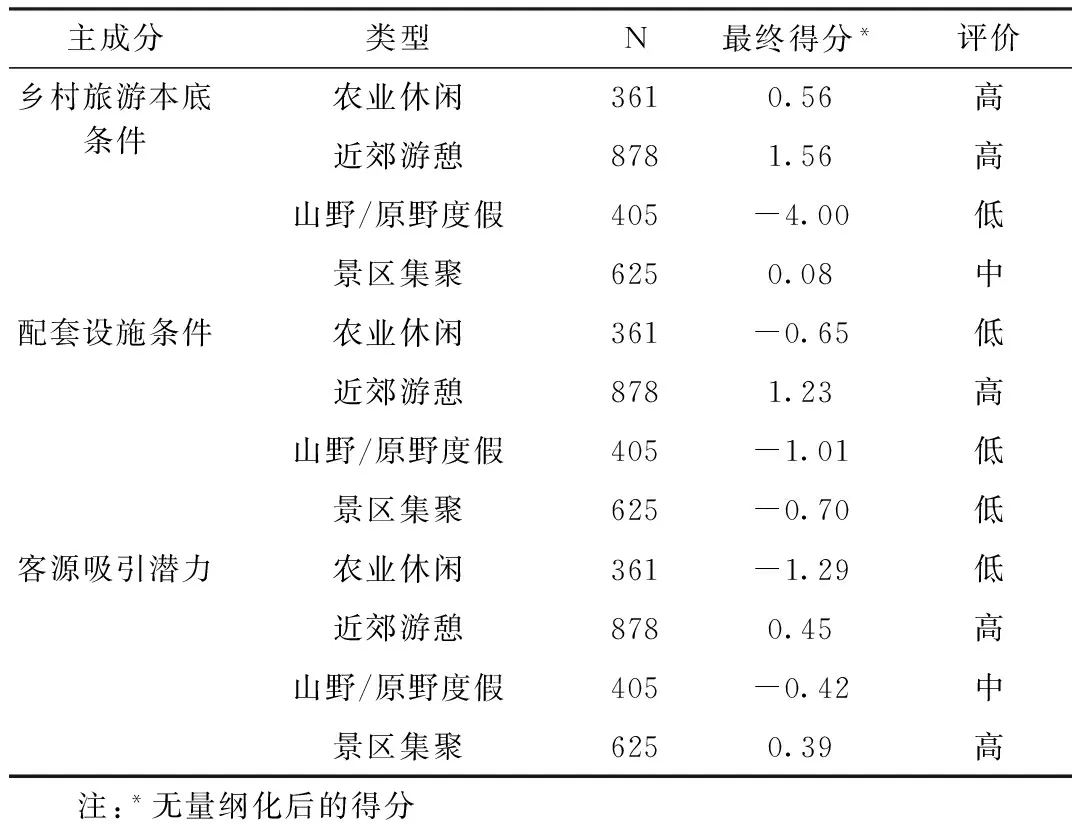

表2 乡村旅游空间类型区划因子及类型得分

主成分类型N最终得分*评价乡村旅游本底条件农业休闲3610.56高近郊游憩8781.56高山野/原野度假405-4.00低景区集聚6250.08中配套设施条件农业休闲361-0.65低近郊游憩8781.23高山野/原野度假405-1.01低景区集聚625-0.70低客源吸引潜力农业休闲361-1.29低近郊游憩8780.45高山野/原野度假405-0.42中景区集聚6250.39高 注:*无量纲化后的得分

采用适应大样本量的K均值聚类方法,由于最终生成3个主成分,每个主成分可划分为高值和低值两个维度,共有8种可能的空间类型。通过SPSS统计软件进行聚类分析,将得到的8种类型进行两两单因素方差分析,最终简化为4种类型,这4种类型数据的3个主成分的得分见表2, 4种空间类型见图2,空间区划结果见图3。根据各自特征,可将4类乡村旅游空间命名为近郊游憩型、景区集聚型、农业休闲型、山野/原野度假型。

图2 京津冀乡村旅游点空间聚类 图3 京津冀乡村旅游类型区划

3.2 近郊游憩型乡村旅游空间集聚特征与机制

近郊游憩型乡村旅游空间主要包括北京、天津、唐山、秦皇岛、石家庄的近郊地带,保定和衡水的郊区也存在小规模集聚空间。近郊游憩型乡村旅游空间围绕在城市建成区周边,由城市中心向郊区辐射,辐射的距离与围绕的中心城市城市规模及经济水平直接相关,根据距离测算,北京辐射圈层达45km,天津为35km,唐山25km,秦皇岛*秦皇岛市区出现集聚与其他城市有所不同,秦皇岛市区吸引游客较多12km,石家庄11km,保定及衡水5km。集聚空间并非标准的近圆圈层,受到城市形态与休闲资源的影响,北京、天津、唐山、保定的辐射圈层近似圆形,城市中心处于圆心位置,而石家庄的乡村旅游配套空间处于城市西部山前地带,衡水的辐射空间处于城市南部的衡水湖周边,秦皇岛的辐射空间由海滨向内陆延伸。集聚空间打破行政区划的限制,处于京津之间的廊坊市域大部分面积完全融入京津乡村旅游集聚空间。该类型区乡村旅游点数量众多,密度很大,是京津冀区域内乡村旅游点分布最为密集的地区,根据软件估算,京—廊—津集聚区内1 275km2的范围内聚集了778个乡村旅游点,乡村旅游点密度为6.10个/10km2,远远高于全域0.11/10km2的水平。所处区域交通便利,公共设施完善,道路里程达到27.94km/km2,比京津冀全域道路密度的近50倍,区域与城市有着密切的联系。

3个聚类主成分中,该类乡村旅游空间集聚评价均值得分均较高,是乡村旅游发展的最佳区位。该类乡村旅游空间集聚要素有:围绕在中心城市周边、地势平坦、农业发展潜力大、在城市周边近水地区布局、交通基础设施完善。属于近邻城市型的地区有北京南苑地区、昌平、首都机场地区、长辛店地区,天津市辖区及武清区,廊坊市辖区北部与北三县西部,唐山市辖区南部与丰南市北部,石家庄市辖区,保定市辖区。属于水系条件较好的地区包括北京温榆河、潮白河、上庄水库等地区,天津七里海湿地、东丽湖、永定河及黄港水库周边,衡水湖北部面向城市一侧。

综上所述,近郊游憩型乡村旅游的布局规律和集聚因素为:(1)围绕城市和人口中心,城市越大,辐射范围越远,游憩是城市的重要功能,郊区在景观、资源、环境方面具有显著优势,近郊可满足城市居民日常和短期假日的休闲游憩需求; (2)与中心城市的距离是布局重要的影响因素。根据距离衰减理论,距离城市中心越近,来自城市中心的潜在客源市场规模越大,地价也越贵。在需求和成本双因素影响下,城市近郊特定区位出现了环城游憩集聚区;(3)水体是近郊游憩型乡村旅游发展偏好的区位因素,即使水体不能开展亲水、戏水活动,但水体在北方属稀缺资源,城郊滨河、环湖的地区也是乡村旅游发展的优势条件。

3.3 景区集聚型乡村旅游空间集聚特征与机制

景区集聚型乡村旅游空间处于近郊游憩型空间的外围地带,主要分布于京—津—廊集聚区的外围地区,唐山、秦皇岛市域集聚区之间,石家庄、保定市辖区集聚区的外围地区等区域。景区集聚型乡村旅游空间距离各自的中心城市有一定位移,景区集聚型圈层距离北京市中心50~120km,距离天津市中心25~75km,距离廊坊市中心14~87km,距离石家庄市中心30~65km,距离保定市中心10~60km,距离唐山市中心40~60km,距离秦皇岛市中心45~75km,距离邢台市中心31~55km,距离衡水市中心12~25km,辐射的距离与中心城市的人口规模有关。集聚空间呈现条带状分布,比较显著的有迁安—迁西—卢龙一线,平谷—蓟县—遵化一线,汉沽—塘沽—大港—静海一线,易县—满城—顺平—望都一线。点密度不及近郊游憩型分布区,但较平均值高,京保环绕地带点密度为2.41个/10km2,天津滨海环绕地区为0.20个/10km2。

3个聚类主成分中,乡村旅游本底条件尚可,气候温和,地势一般较为平坦,距离服务的中心城市有一定距离,并不十分遥远,旅游开发条件尚可。虽所处区域交通设施条件较差,远距离客源吸引能力反而更强。该类乡村旅游点布局的典型因子为:环绕京津中心游憩区之外的地带,以及中心城市周边旅游发展较好的区域。虽基础设施需进一步完善,但由于这类乡村旅游点具备较强客源吸引能力,同时远离城市喧嚣,土地开发建设条件尚可,一般在空间上集聚形成离开城市一段距离的“休闲旅游基地”。京津冀中心区域呈现“京—津—保”中心三角形旅游基地集聚空间形态,景区密布。其他该类型空间主要分布区域均为高等级景区衍生而来的景区集聚型:衡水湖区域、避暑山庄区域、滦县—迁安(山叶口、青龙山、滦州古城)一线、正定—鹿泉(双风山、抱犊寨、隆兴寺)一线、平山西柏坡区域、临城县崆山白云洞区域。

综上所述,景区集聚型乡村旅游的布局规律和集聚因素为:(1)依托于距离中心城市一定范围的景区布局,景区并不十分遥远,可提供日常和短期假日游憩机会。景区是游客吸引物,对人口中心的吸引能力在相同距离圈层前提下发生向城外的偏移,使区域获得更多游客到访机会。在这个过程中,乡村旅游发展的客源条件与近郊游憩型类似,具有较好的客源保障,能够吸引顺访客源。(2)乡村旅游可兼具旅游配套服务功能。景区受到资源环境约束,可开发建设的空间不足,如自然保护区、风景名胜区等类型景区对开发建设和旅游设施有严格限制。乡村旅游可提供农家特色餐饮、农家院和民宿等多元化住宿设施、垂钓、采摘、农产品购买等多元化活动,在旅游系统中,对景区形成良好的互动和补充。(3)景区依托型乡村旅游,远离城市中心,地价较低,能够提供更充足的休闲用地和活动空间,因此独具特色,与近郊游憩型相比,虽距离较远,但仍具市场竞争力。

3.4 农业休闲型乡村旅游空间分布特征与机制

农业休闲型乡村旅游空间涉及京津冀区域东南部的平原地区,主要分布于保定、石家庄、沧州、衡水、邢台、邯郸市的平原地区以及天津宝坻区、唐山平原区城市景区之外的地带及秦皇岛浅山地区。该类集聚地区在京津冀范围内包含的面积最大,呈现面状分布,约占区域总面积的30%。乡村旅游点的分布比较均匀,由于地理要素变化不大,没有显著的集聚区域。

3个聚类主成分的得分特征为:乡村旅游本底条件高,主要表现为地势平坦、气候温和,适宜农业生产。由于处于农业地区,基础设施配套薄弱,且客源吸引能力较差。该类乡村旅游点不具备旅游发展的优势区位,出现多基于农业生产实践和现代农业发展需要,是传统农业向都市农业转型的过渡形态。地方农业特色反映较为明显,如依托于林果花观光景观(如桃花)、特色养殖、果品采摘(如草莓、杏、樱桃等)而发展。

综上所述,农业休闲型乡村旅游的布局规律和集聚因素为:(1)依托特色农业资源。随着城市化进程推进,乡村价值逐渐凸显。虽然距离中心城市较远,缺乏景区倚靠,不属于传统的乡村旅游发展优势区,农业生产活动、农业产品、乡村景观和生活方式本身对城市居民形成吸引力。(2)彰显乡村旅游的内生特性。发展乡村旅游与其他旅游方式有所区别,其他旅游类型更多是基于资源和市场需求发展,而乡村旅游是乡村发展阶段的内生要素推动。三农问题是我国的重大问题,目前农村人口流失、农村产业模式探寻、空心村整治问题十分严峻。乡村旅游成为问题地区用来解决上述困境的工具。国内外普遍考虑通过乡村旅游振兴传统农业地区[36-39]。依托乡村旅游,传统种植业可与服务业相结合,并且能够反作用于种植业而提升农产品的附加值。依托乡村旅游,吸纳农村剩余劳动力,体现旅游扶贫效应。依托乡村旅游,改善农村面貌,提升乡村的设施水平。

3.5 山野/原野度假型乡村旅游空间集聚特征与机制

山野/原野度假型乡村旅游空间主要分布于京津冀区域西北燕山山脉一线、西部太行山山脉一线,在行政区划内,包含北京昌平、门头沟、房山、延庆、怀柔、密云、平谷深山地带,承德、张家口近全域,石家庄井陉—邯郸涉县太行山沿线。由于处于山区,受到地形约束,乡村旅游点总体呈现带状集聚形态,一般沿山谷道路两侧绵延。在保定、沧州、石家庄、唐山、衡水市界附近有少量原野型旅游空间分布。

3个聚类主成分特征为:乡村旅游本底条件不好,或海拔较高,地形起伏,配套设施条件差。或距离中心城市很远,农业生产业较低。影响该类乡村旅游点布局的核心因素为交通和景区布局,京藏高速、京新高速、草原天路、荣乌高速、二秦高速、京承高速、平涉省道、京平高速等主要交通通道,串联起60余个4A级以上景区,占到所有京津冀除城市内4A以上景区的1/3。

综上所述,山野/原野度假型乡村旅游的布局规律和集聚因素为:(1)受到地形约束,呈带状分布,交通干线成为布局的线状中心。(2)部分乡村旅游点依托景区布局,与景区集聚型相比,景区与乡村旅游互动的机制类似,但该类景区远离人口中心,游客需要花费较多的时间成本,因此,提供的是中长假期的游憩机会。(3)远离需求中心,提供“纯原始”、“纯自然”的山野或农业休闲活动空间,或观光、或避暑、或避世、或具有特殊活动(如滑雪)开展条件,景观类型与城市和近郊有显著区别,是逃离城市最彻底的区域。这种自然原始的风情与生活方式是该类乡村旅游空间的核心竞争力。

4 结论与讨论

经降维分析,乡村旅游类型影响因素有3个:乡村旅游本底条件、配套设施条件及客源吸引潜力。乡村旅游本底条件包含平均降水、农业生产力、高程、与中心城市的距离以及与水的距离等5个因子。配套设施条件包含路网密度和水网密度2个因子。客源吸引潜力包括京津的距离和与景区的距离2个因子(图4)。

图4 乡村旅游类型的区位因子

聚类分析后将京津冀乡村旅游点划分命名为:近郊游憩型、景区集聚型、农业休闲型及山野/原野度假型,区划形成4类乡村旅游空间。近郊游憩型乡村旅游空间集聚要素为围绕中心城市、地势平坦、农业潜力大、近水布局、交通完善。景区集聚型乡村旅游空间环绕京津中心游憩区及核心景区。基础设施需完善,具备较强客源吸引能力,远离城市喧嚣,形成“休闲旅游基地”。农业休闲型乡村旅游空间分布在平原地区,本底条件好,地势平坦、气候温和,适宜农业生产但客源吸引能力较差。山野/原野度假型乡村旅游空间为西北燕山山脉一线及西部太行山山脉一线,或距离人口中心较远的城市边界地区。虽本底条件差,农业生产力薄弱,距离中心城市较远,配套设施不完善,但可依托景区或交通通道布局。

该文数据采集获得了一个时间断面的所有样本,然而体现时间维度变化的数据难以获取。同时,为了研究方便,数据内部的差异被忽略。研究因素较多,个别乡村旅游点归类困难,如山野/原野度假型内部处于城市边界的点,由于一项得分较低而难以归为其他类型。在该研究基础上,未来可积累更多时间断面的数据,以进行进一步的时间维度研究。该文所划分的4类区域可选择典型样本进行微尺度的用地、设施、产品组合研究。

[1] 郝志刚. 移动大数据时代我国旅游发展的新思考.旅游学刊, 2016, 31(6): 1~2

[2] Kitchin R.The real-time city?Big data and smart urbanism.Geojournal, 2014, 79(1): 1~14

[3] 梁昌勇, 马银超,路彩红.大数据挖掘:智慧旅游的核心.开发研究, 2015,(5): 134~139

[4] 黄英, 周智,黄娟.大数据时代乡村旅游发展的时空分异特征.浙江农业学报, 2014, 26(6): 1709~1714

[5] 吴茂英, 黄克己.网络志评析:智慧旅游时代的应用与创新.旅游学刊, 2014, 29(12): 66~74

[6] Buhalis D,Amaranggana A.Smart tourism destinations//Information and communication technologies in tourism 2014.Springer International Publishing, 2013,553~564

[7] 唐晓云. 用大数据把握旅游管理部门宏观调控的主动权.旅游学刊, 2014, 29(10): 9~11

[8] Fuchs M,Höpken W,Lexhagen M.Big data analytics for knowledge generation in tourism destinations-A case from Sweden.Journal of Destination Marketing & Management, 2014, 3(4): 198~209

[9] Heerschap N,Ortega S,Priem A,et al.Innovation of tourism statistics through the use of new big data sources//12th Global Forum on Tourism Statistics,Prague,CZ.2014

[10]许峰, 李帅帅,齐雪芹.大数据背景下旅游系统模型的重构.旅游科学, 2016, 30(1): 48~59

[11]郭焕成, 韩非.中国乡村旅游发展综述.地理科学进展, 2010, 29(12): 1597~1605

[12]Fleischer A,Tchetchik A.Does rural tourism benefit from agriculture?.Tourism Management, 2005, 26(4): 493~501

[13]Butler R,Hall C M,Jenkins J.Tourism and recreation in rural areas.John Wiley & Sons Ltd, 1997

[14]Lane B.What is rural tourism?.Journal of Sustainable Tourism, 1994, 2(1-2): 7~21

[15]Sharpley R.Rural tourism and the challenge of tourism diversification:the case of Cyprus.Tourism Management, 2002, 23(3): 233~244

[16]Getz D,Carlsen J.Characteristics and goals of family and owner-operated businesses in the rural tourism and hospitality sectors.Tourism Management, 2000, 21(6): 547~560

[17]Wilson S,Fesenmaier D R,Fesenmaier J,et al.Factors for success in rural tourism development.Journal of Travel Research, 2001, 40(2): 132~138

[18]Park D B,Yoon Y S.Segmentation by motivation in rural tourism:A Korean case study.Tourism Management, 2009, 30(1): 99~108

[19]Reichel A,Lowengart O,Milman A.Rural tourism in Israel:Service quality and orientation.Tourism Management, 2000, 21(5): 451~459

[20]Devesa M,Laguna M,Palacios A.The role of motivation in visitor satisfaction:Empirical evidence in rural tourism.Tourism Management, 2010, 31(4): 547~552

[21]Bel F,Lacroix A,Lyser S,et al.Domestic demand for tourism in rural areas:Insights from summer stays in three French regions.Tourism Management, 2015, 46: 562~570

[22]Pina I P A,Delfa M T D.Rural tourism demand by type of accommodation.Tourism Management, 2005, 26(6): 951~959

[23]Hernández-Mogollón J M,Campón-Cerro A M,Leco-Berrocal F,et al.Agricultural diversification and the sustainability of agricultural systems:Possibilities for the development of agrotourism.Environmental Engineering and Management Journal, 2011, 10(12): 1911~1921

[24]Guzman-Parra V F,Quintana-García C,Benavides-Velasco C A,et al.Trends and seasonal variation of tourist demand in Spain:The role of rural tourism.Tourism Management Perspectives, 2015, 16: 123~128

[25]Lee S H,Choi J Y,Yoo S H,et al.Evaluating spatial centrality for integrated tourism management in rural areas using GIs and network analysis.Tourism Management, 2013, 34: 14~24

[26]杨晓娜. 郑州市休闲农业空间布局实证研究.中国农业资源与区划, 2016, 37(2): 215~222

[27]许贤棠, 刘大均,胡静,等.国家级乡村旅游地的空间分布特征及影响因素——以全国休闲农业与乡村旅游示范点为例.经济地理, 2015, 35(9): 182~188

[28]郭焕成, 孙艺惠,任国柱,等.北京休闲农业与乡村旅游发展研究.地球信息科学, 2008, 10(4): 453~461

[29]王润, 刘家明,陈田,等.北京市郊区游憩空间分布规律.地理学报, 2010, 65(6): 745~754

[30]张广海, 孟禺.国家级乡村旅游示范县的空间结构特征分析.中国海洋大学学报(社会科学版), 2016,(4): 80~84

[31]Monzonis J S,Olivares D L.Location factors and tourism development in the rural spaces of the Valencian Autonomous Region.Boletín de la Asociación de Geógrafos Espaoles, 2012,(59): 441~446

[32]Randelli F,Romei P,Tortora M.An evolutionary approach to the study of rural tourism:the case of Tuscany.land Use Policy, 2014, 38(5): 276~281

[33]马思捷, 严世东.我国休闲农业发展态势、问题与对策研究.中国农业资源与区划, 2016, 37(9): 160~164

[34]Carneiro M J,Lima J,Silva A L.The relevance of landscape in the rural tourism experience:Identifying important elements of the rural landscape.Journal of Sustainable Tourism, 2015

[35]Blancas F J,Lozanooyola M,González M,et al.How to use sustainability indicators for tourism planning:the case of rural tourism in Andalusia(Spain).Science of the Total Environment, 2011, 412(7377): 28~45

[36]Guzman-Parra V F,Quintana-García C,Benavides-Velasco C A,et al.Trends and seasonal variation of tourist demand in Spain:The role of rural tourism.Tourism Management Perspectives, 2015, 16: 123~128

[37]Pina I P A,Delfa M T D.Rural tourism demand by type of accommodation.Tourism Management, 2005, 26(6): 951~959

[38]Kheiri J,Nasihatkon B.The effects of ruraltourism on sustainable livelihoods(Case study:Lavij rural,Iran).Modern Applied Science, 2016, 10(10): 10~22

[39]Sharpley R.Rural tourism and the challenge of tourism diversification:the case of Cyprus.Tourism Management, 2002, 23(3): 233~244