茶产业区域发展综合实力评估研究*

2018-01-30陈富桥胡林英姜爱芹

陈富桥,杜 佩,胡林英,姜爱芹

(国家茶叶产业技术体系/中国农业科学院茶叶研究所茶业经济研究中心,浙江杭州 310008)

0 引言

茶叶是我国重要的经济作物,茶产业是传统优势产业。近年来,我国茶园面积稳步扩大,茶叶生产能力不断提升, 2015年全国茶园种植面积达到287.7万hm2,采摘面积225.8万hm2,干毛茶总产量达到227.8万t。全国有20个省、市、自治区生产茶叶,涉茶人员约8 000万人。随着国内外经济增速的放缓,持续扩张的茶产业面临着茶叶供求结构失衡、劳动力短缺与生产成本持续攀升、质量安全监管难度大、“公共品牌强,企业品牌弱”、国际竞争力弱等诸多问题和挑战。积极推进结构调整、优化产业布局、提升发展综合实力是促进我国茶产业转型升级的重要举措。对现有主产区进行产业综合实力的评估,有助于各个产区正确认识本产区在全国茶产业发展格局中的地位,对优化茶产业区域布局,促进各类生产要素向优势产业区域集聚,从整体上提升我国茶叶产业水平具有十分重要的意义。

有关茶产业竞争力方面的实证研究不少,但大部分是从现状上对茶产业发展进行描述性分析[1-3],少数运用了计量方法进行实证分析[4],而形成评价模型体系的文献很少。杨双旭[5]提出了一个茶产业竞争力评价模型,从茶产业资源禀赋条件、茶产业组织结构状况和茶产业环境3个方面选取评价指标,并用因子分析法对14个产茶县进行了实证分析。有关农业产业竞争力研究相对较多,且大都是从多角度、多方面的评价指标体系进行评价。如刘林奇[6]的农产品竞争力评价体系包括创新能力、生产能力、获利能力和销售能力4个方面的10个二级指标; 潘犁[7]的农产品竞争力评价框架包括区位条件、要素分析、产业组织、产业与产品结构和经济机制5个影响因素; 李辉[8]利用波特钻石模型,从生产要素条件、需求条件、关联产业、经营主体以及政府政策5个方面对新疆棉花产业竞争力进行了评价。其他领域综合实力的研究[9-10],以多指标多角度的评价体系为主,结合计量模型进行实证研究。

文章的目标是通过构建评估指标体系,对全国茶叶主产省及主产县的产业综合实力进行评估,通过对评估结果的深入分析,找出综合实力较强产区的分布规律,帮助部分主产地找出发展短板,进而有针对性地提出转型升级的政策措施。

1 评估方法与数据

1.1 评估方法选择

目前有多种区域产业发展竞争力或综合实力的评估方法和模型,通过对各种方法进行比较研究后,结合茶产业发展的实际情况,并考虑到数据的可获得性,构建了我国茶产业区域发展综合实力评价模型。评价方法采用的是主成分分析法,其最大的优点在于评价指标的权重是通过数理统计方法客观获得的。

具体来看,评价模型包括4个维度的10个评价指标:(1)产业规模指标,包括茶园面积和总产量; (2)产品专业化指标,包括绿茶专业化程度(绿茶产量占全国绿茶产量的比例)、红茶专业化程度、乌龙茶专业化程度、黑茶专业化程度; (3)科技水平指标,指无性系茶园比例(无性系茶园占茶园总面积的比例); (4)产业素质与效益指标,包括规模以上茶叶企业*规模以上茶叶企业数量在省域综合实力排名中指年销售额大于1 000万元的企业,在县域综合实力排名中则指年销售额大于500万元的企业数量、中国驰名商标数量与茶园单位面积产值。

(1)

(2)

式(1)(2)中,Score为综合实力得分;Prini为第i主成分;n为主成分的个数;βi为各主成分的权重系数;Xj为第j个评价指标;m为评价指标的个数。

每个主成分Prini实际上也是一个综合指标,是原始评价指标的线性组合。各主成分之间互不相关,n个主成分可以代表原始信息量的80%以上,同时将各个主成分的方差贡献率作为其权重(归一化),从而可以计算各个省(县)的综合实力得分,根据综合实力得分的大小进行排名。

1.2 数据来源及说明

该文主要对全国17个茶叶主产省及264个茶叶主产县2015年的产业发展综合实力进行评估。所用数据主要来自国家茶叶产业技术体系区域产业发展数据库。主产省茶园面积最大的是贵州,有45.94万hm2,最小的是甘肃,只有1.09万hm2,相差42倍; 主产县茶园面积最大的福建安溪和河南浉河,有4万hm2,最小的山东临沭只有0.02万hm2,相差200倍。从产业规模上来讲,不论是主产省还是主产县,差距是非常大的。同时其他方面的评价指标在样本间的差异也很大。具体样本特征见表1。

1.3 综合实力得分含义

基于主成分分析的区域茶产业发展综合实力评估得分是一个相对概念,是基于每个区域在所评价目标上相对总体平均水平的差异程度来进行判断的。综合实力评价结果是由多个指标的单项评价结果加权汇总而来,不再具有具体的含义,而是以分值表示的各区域的发展状态。每个区域茶产业发展综合实力的评价结果不仅取决于区域茶产业自身的发展程度,同时还依赖于其他区域的相对发展情况。

从综合实力得分来看, 0分为平均水平,得分为正值表示高于平均水平,得分为负值表示低于平均值(这里的负值不是真正意义上的负数)。得分越高,表明综合实力越强; 得分越低,表明综合实力越弱。

2 省域茶产业发展综合实力评估结果分析

表2展示了17个产茶省的综合实力和单指标实力排名结果,其中综合实力得分大于0的有7个,小于0的有10个。福建茶产业发展综合实力在17个省中排在第1位,其后依次是四川、云南、浙江、贵州、湖北、湖南、安徽、广东、陕西、河南、广西、江西、山东、重庆、江苏、甘肃。具体来看,福建省的茶园面积虽然只排在第5位,但其无性系比例、茶叶总产量、乌龙茶产量和驰名商标数量4个指标均排在第1位,红茶产量排在全国第2位,单位面积产值排在全国第3位。四川是全国绿茶和规模化企业数量第一大省,面积、产量、无性系比例、驰名商标数量均位列第3位。云南是全国最大的红茶和黑茶产区,其茶园面积、产量都位居全国第2位。浙江是规模以上茶企数量第二大省,茶园单位面积产值也是第2名,绿茶产量和驰名商标数量均排在第4位。贵州茶产业发展迅速,目前面积居全国第1,是全国第二绿茶主产省,无性系比例、总产量和红茶产量也排在全国第4位。

表1 样本的描述性统计

指标主产省样本(N=17)主产县样本(N=264)均值标准差极小值极大值均值标准差极小值极大值茶园面积(万hm2)16.9213.601.0945.940.810.670.024.00茶叶产量(万t)13.4011.840.1337.960.710.8906.50亩产值(万元/hm2)5.672.532.0912.395.222.990.3017.31无性系茶园比例0.500.240.080.930.510.3001绿茶产量(万t)8.466.710.1220.820.430.5503.71红茶产量(万t)1.511.700.016.460.090.2402.34乌龙茶产量(万t)1.524.91020.250.050.4206.5黑茶产量(万t)1.743.36012.540.110.4505.12规模企业(个)81.5363.18821415.3919.070145驰名商标(个)4.475.330200.330.7706

表2 17个主产省茶产业发展综合实力排名

3 县域茶产业发展综合实力评估结果分析

3.1 总体特征分布

根据评估结果,可以将参与评估的264个县分成3类:第一类综合得分大于0,共105个,是综合实力较强的产茶县; 第二类综合得分介于0~0.5之间,共86个,是综合实力中等的产茶县; 第三类综合得分小于-0.5的县,共73个,为综合实力较弱的产茶县。

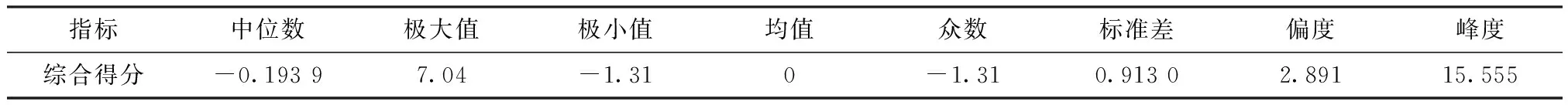

表3 县域综合实力得分分布特征

指标中位数极大值极小值均值众数标准差偏度峰度综合得分-0.19397.04-1.310-1.310.91302.89115.555

图1 县域综合实力得分频率分布图

图2 县域排名TOP100的省域分布

从县域综合实力得分的分布特征来看(表3、图1),评估结果呈正偏态分布,偏度值较大,为2.891,数据偏离中心,右偏态分布明显,说明得分较低的县占据多数; 频数分布较正态分布的坡度要陡峭(峰度为15.555),呈尖峰分布,说明得分较低的县占有较大比重; 中位数为-0.193 9,小于均值0; 全距为8.34,标准差为0.913,两者数值均较大,说明264个产茶县的综合实力差距较大,分布较为分散。

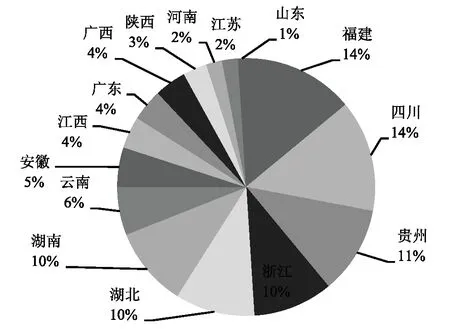

3.2 百强县省域分布特征

县域排名TOP100的省域分布如图2所示。县域排名TOP100中,福建和四川占位最多,都是14个; 其次是贵州,有11个; 浙江、湖北和湖南均有10个; 云南6个; 安徽5个; 江西、广东、广西均有4个; 陕西有3个; 河南和江苏2个; 山东1个; 重庆和甘肃1个都没有。虽然福建和四川的百强县占位是一样的,但TOP10中,福建有3个,四川只有1个,说明福建百强县的整体综合实力比四川强。云南在百强县占位中只有6个,排在第7位,与省域综合实力排名结果相差很大,可能是因为云南多数产茶县的优势并不集中,综合实力不强。其他各省百强县占比与省域综合实力排名结果基本一致。

3.3 十强县的优势特征

县域茶产业发展综合实力排名前10位的依次是福建安溪、湖南安化、福建福安、四川名山、贵州湄潭、浙江安吉、河南浉河、福建福鼎、湖南长沙和云南凤庆(表4)。福建安溪综合得分高达7.035 8,列百强之首,其面积、产量、无性系比例、乌龙茶产量和驰名商标数量5个指标均排第一,规模以上企业数量位居第二,单位面积产值分别排全国第6位。湖南安化是全国最大的黑茶生产县,茶叶总产量和驰名商标数量都排在第2位,规模以上企业数量和单位面积产值分别位居全国第7位和第10位。福建福安是规模以上企业数量最大的县,红茶产量位居第6位,总产量和绿茶产量均排在第9位。四川名山是全国最大的绿茶生产县,茶叶总产量和规模以上企业数量都排在第3位,黑茶产量居全国第6位。贵州湄潭的面积和总产量分别排在第3位和第4位,绿茶产量位居第二,规模以上企业数量和驰名商标数量均排第7位。浙江安吉在没有明显规模优势的情况下(面积排第44位,产量排137位),综合实力能排在第6位,主要得益于其较高的产业素质与生产效益,安吉白茶属特种绿茶,单位面积产值排全国第一,驰名商标数量居第3位,规模以上企业数量位列第13位。河南浉河面积排名与福建安溪并列第一,驰名商标数量排在第7位,绿茶产量位居第8位。福建福鼎规模以上企业数量排全国第6位,驰名商标数量和黑茶产量均位列第7位。湖南长沙单位面积产值排全国第3位,驰名商标数量位居第7位。云南凤庆是全国最大的红茶生产县,茶叶总产量和有机茶园占比都排在第7位。

3.4 县域茶产业发展综合实力的影响因素

(1)产业规模与综合实力

产业规模是茶产业发展综合实力的基础。研究结果表明,TOP100中有64%的县产业综合实力与其面积排名一致(按单个面积指标排名也在前100), 72%的县产业综合实力与产量排名一致。安溪、安化、福安、名山、湄潭、浉河、福鼎、凤庆、恩施市、凤冈、昌宁、雨城、夷陵、洪雅、石阡、鹤峰、宣恩、利川、英山、夹江、勐海、云县、景洪、黎平和屏山等25个县具有非常明显的规模优势(面积和产量指标均排在前50名)。

(2)产品专业化与综合实力

94%的百强县拥有自己的主导茶类。其中绿茶主导县(绿茶产量占总产量的50%及以上)占70%,如浙江的安吉、嵊州、新昌,贵州的凤岗、江口,湖北的英山、夷陵,安徽的黄山、岳西、休宁等百强县的绿茶占比均达到90%以上; 红茶主导县占6%,分别是云南凤庆、广东英德、广西三江、湖北利川、福建南靖和江西修水; 乌龙茶主导县占9%,以福建省为主,分别是福建的安溪、建瓯、平和、永春、武夷山、建阳、德化和广东的潮安和廉江; 黑茶主导县占6%,以湖南省为主,分别是湖南的安化、桃江、桃源、临湘,湖北的赤壁和云南的勐海。说明,即使在多样化、个性化消费趋势下,每个主产县都要集中资源打造自身有优势的主导产品,进行合理的产品定位,在全国市场细分中获得一定的市场份额,进而提升综合实力。

(3)科技与综合实力

科技是提升综合实力的重要因素。研究结果显示,TOP100中有60%的县综合实力与无性系茶园比例排名一致。实践证明,无性系良种茶园在机械化采摘、规模化管理、塑造产品特色方面有非常明显的优势。2015年全国无性系茶园比例达到了56.46%,与世界平均水平67%还有一定的差距。茶树良种化是茶叶生产优质高效的基础,必须积极推广无性系良种茶园。福建省整体无性系茶园比例高达93.24%,遥遥领先于其他各省,这也是福建省的百强县占位最多的原因之一。

(4)产业素质、效益与综合实力

TOP100中78%的县综合实力与规模企业数量排名一致, 61%的县综合实力与单位面积产值排名一致。全部264个县中只有61个县有中国驰名商标,其中的77%(47个县)排在TOP100中。安溪综合排名列于榜首,其品牌建设功不可没,一个县拥有6个中国驰名商标。十大历史名茶产区中的黄山区、吴中区、西湖区和君山区虽然面积和产量均排在100名之后,凭借历史名茶的名气和品牌效应带来的较高经济效益,保障了百强地位。湖南桃源、浙江新昌、广东揭西、广西横县、山东崂山、湖南平江、四川宜宾等县产业规模也不大,但是品牌优势提高了其综合实力。

表4 各县综合实力排名

县域综合排名县域综合排名县域综合排名县域综合排名安溪1安化2福安3名山4湄潭5安吉6浉河7福鼎8长沙9凤庆10英德11嵊州12赤壁13桃江14建瓯15恩施市16松阳17蕉城18三江19武义20凤冈21峨眉山22昌宁23平和24遂川25黄山区26雨城27邛崃28桃源29夷陵30五峰31政和32洪雅33石阡34永春35鹤峰36新昌37宣恩38利川39思茅40潮安41揭西42昭平43英山44夹江45开化46周宁47高县48横县49石门50吴中51武夷山52南靖53印江54西乡55蒲江56西湖区57遂昌58勐海59修水60君山61崂山62建阳63马边64岳西65廉江66婺源67休宁68沅陵69柯桥70锡山71宜都72灵山73咸丰74东至75余杭76江口77都匀78平江79南江80祁门81古丈82南郑83庐山区84云县85临湘86开阳87景洪88固始89宜宾90松桃91德化92黎平93德江94犍为95松溪96屏山97紫阳98珙县99沿河100歙县101正安102临海市103东港104饶平105龙泉106沐川107景宁108临翔109澜沧110贵定111思南112莲都113宜兴114资兴115永川116岳阳117翠屏118石台119桂东120淳安121宜章122铜鼓123丹寨124舒城125纳雍126常宁127诸暨128大悟129浮梁130耿马131景东132缙云133问安134万盛135潜山136上犹137汝城138郎溪139金寨140霍山141镇巴142孟连143靖安144临港145秀山146广德147西秀148光山149保靖150富阳151荣昌152巴南153咸安154仪征155宣州156谷城157新化158景谷159宁都160双江161慈利162金沙163赫山164罗山165屯溪166镇江167长阳168宁海169浠水170江夏区171贵池172上饶173雷山174宁国175永德176徽州区177仁化178当阳179滨湖180湘阴181玉山182晴隆183庐江184平利185泰顺186桐柏187城固188沧源189道真190普定191江安192桐城193梅县194新泰195余庆196铅山197长清198临安199六枝200融水201普安202平桥203龙州204新县205大方206京西207凌云208建德209宁乡210桑植211兴山212岚山213黟县214务川215金秀216平塘217八步218泾县219万川220乐业221临沭222萧山223商城224芒市225潢川226镇康227海阳228资溪229桐庐230大田231高淳232莒县233青阳234南川235内乡236洞口237裕安238太湖239旌德240通山241江华242绩溪243岱岳244乳山245远安246秭归247胶南248略阳249莒南250勐腊251苍梧252商南253黄岛254文县255武都区256金安257武隆258即墨259兴文260西林261五莲262康县263柳城264

4 结论及启示

4.1 主要结论

受数据采集困难等因素的限制,该文的评估指标体系中采用的指标可能并不全面,部分产区也未进入排名体系,这些不足会在下一年度排名中进一步完善。从现有评估结果可以得出如下结论。

(1)从省域茶产业发展综合实力排名结果来看,福建、四川、云南、浙江、贵州、湖北和湖南7个省份具有非常强的综合实力。从县域茶产业发展综合实力排名结果来看,福建安溪、湖南安化、福建福安、四川名山、贵州湄潭、浙江安吉、河南浉河、福建福鼎、湖南长沙、云南凤庆、广东英德、浙江嵊州、湖北赤壁、湖南桃江、福建建瓯、湖北恩施市、浙江松阳、福建蕉城、广西三江、浙江武义等100个县具有很强的综合实力。

(2)从较强综合实力的产地分布特征看,产业发展的适度规模是综合发展实力的基础,其中贵州能在短期内跻身全国茶产茶省前5强,主要得益于近年来的规模化发展。其次,要有特色鲜明、优势突出的主导产品线,并提高产品的专业化程度,例如,福建的乌龙茶、云南红茶和黑茶、四川的绿茶、湖南的黑茶占全国比重很高。再次,产业发展需要有力的科技支撑,依靠科技化解产业发展中面临的突出瓶颈,提高产品的附加价值。最后,产业素质与品牌建设不可或缺,福建、四川、云南、浙江、湖南的驰名商标数量均排在前6位,四川、浙江、湖北还在规模企业数量上有一定的优势。

4.2 政策启示

(1)产业发展要有适度的产业规模。适度的产业规模是提升茶产业发展综合实力的基础。当前,对于已经有一定规模优势的产区,在发挥自己规模优势的同时要重点抓自身的短板,调整产业发展方向,要“扬长补短”,而不能“扬长避短”。当前全国茶园规模已经很大,但是大而不强、大而不精、大而不彰,部分产区仍在过快过量盲目发展。长期来看,要进一步优化全国茶产业区域布局,引导茶产业向优势区域集中,划定茶叶生产优势区,着力建设茶叶最宜生产区,避免一味追求规模的盲目扩张。

(2)做好主导产品的培育与开发。从全国范围来看,产业结构要与市场结构相匹配,多样化的产品结构能够更好地满足消费者的需求。但从区域角度来讲,个性化的产品更能够提升茶产业发展综合实力。盲目跟从市场的“炒作热潮”,只会让产业发展很被动。各区域应该发挥自己产业基础优势,集中发力,做有特色、有优势的产品,掌握市场的主动权。安溪铁观音、安化黑茶、安吉白茶就是非常典型的例子。要切实推进茶产业的供给侧结构性改革,结合区域优势开发多元化、个性化、便利化的茶叶产品。

(3)加快科技成果向经济效益的转化。要进一步提升科技对区域茶产业发展的支撑作用,提高现代茶叶科技在茶叶全产业链的推广应用。抓好茶叶优良品种选育与推广,结合产地优势和产品特色开展精准化育种,适当发展特色茶树品种。要贯彻国家关于生态文明建设的发展导向,进一步保障主产区生态优势,推广绿色防控技术,加强化肥、农药使用的管理与规范,保障茶叶产品质量安全和产区生态安全,树立生态优势就是竞争优势的发展理念。切实提高茶产业机械化水平,加快“机器换人”进程,降低生产成本。

(4)切实提高产业发展素质。一是要集中培育规模化企业,发挥龙头企业在产业发展中的核心和主导作用,引领当地产业品牌化发展。二是要积极推行区域品牌与企业品牌的双品牌战略,创新品牌管理模式,进一步加大公共品牌营销力度,积极扶持企业创建品牌,促进企业品牌做大最强,强化茶叶企业的产品品牌,加快培育国际化茶叶品牌。三是要切实提高产业效益,特别是提高单位面积的经济效益,保障茶产业发展的连续性和经营主体的积极性,特别是对产业规模不大的产区,更应集中优势资源,提高产业素质,做到小而精。四是要坚持走一、二、三产融合发展的道路,促进茶产业的生产、生态与文化的有机融合。

[1] 张引, 董景奎.黔北茶叶产业发展的优势与劣势、机遇与挑战.贵州农业科学, 2009, 37(5); 76~78

[2] 倪雪华. 浙江省茶产业结构调整的实证研究.杭州:浙江大学, 2002

[3] 李晓霞. 云南茶叶产业发展战略研究.北京:中国农业大学, 2004

[4] 江新凤, 邵宛芳,何永铂.云南省茶叶竞争力实证分析.中国农学通报, 2009, 25(17): 25~30

[5] 杨双旭. 茶产业竞争力评价模型的构建.北京:中国农业科学院, 2010

[6] 刘林奇. 我国农产品国际竞争力研究.长沙:湖南大学, 2003

[7] 潘犁. 吉林省农产品加工产业竞争力研究.长春:吉林大学, 2005

[8] 李辉. 中国新疆棉花产业国际竞争力研究.武汉:华中农业大学, 2006

[9] 叶飞文. 中国经济区综合竞争实力比较研究.发展研究, 2010,(3): 41~45

[10]谢守红, 谭志美,周驾易.中国县级市综合实力评价与比较.城市问题, 2014,(12): 9~16