“一带一路”背景下中哈国际旅游合作研究:现实检视与政策选项

2018-01-29高明

高 明

(浙江旅游职业学院,浙江 杭州 311231)

一、研究背景

在地缘政治和地区协作中,国家间倘若生硬地为了战略对接而对接,将会产生一系列难以操作且不可持续的政策举措。随着中国“一带一路”倡议的快速推进,谋求地区层面的产业对接成为一个值得深入探讨也颇为紧迫的策论。哈萨克斯坦是中亚地区国土面积最大、社会发展水平最高、国际影响力最大的国家,在我国通商史上始终扮演着节点和要冲角色。2013年,习近平主席在哈首次提出建立“丝绸之路经济带”的倡议[1]。与之相应,纳扎尔巴耶夫总统也以“光明之路”新经济计划策应习主席的主张,以期推动哈萨克斯坦经济的多元化进程和国家的可持续性发展。双方存在利益上的互融和机理上的互通。

旅游是现代服务业的龙头和先导,在疏导转型压力、创造就业机会、助力基本建设和扩大财政收入等方面有着突出优势[2]。短短十余年,中国已跃居世界最大的旅游消费国。我国公民成为世界各国积极争取的对象,中国旅游的强带动属性也由内部向外部延伸;旅游产业在发出中国声音、讲好中国故事、加强国际交流合作中发挥着特殊作用。新世纪以来,中哈关系实现了高水平发展,海内外学界也对两国间的协作研究保持着高频热度。既有文献多从产能合作、基建投资、边境经贸、人文交流等领域展开,鲜就中哈国际旅游合作的动能作理论梳理[3-4],从顶层设计者的视角对旅游外交的合作协同研究更是少见[5-7]。

有鉴于此,紧密策应两国顶层战略,为旅游政策的制定和实施(尤其是国家层面战略设计与执行)提供鲜活的案例参考,积极发挥旅游业在“一带一路”倡议中的落地催化作用,构建平等适用、面向未来的中哈国际旅游合作机制,使之真正成为助推中国与哈萨克斯坦经济增长、地区和谐稳定的动力泵,这是当下中哈两国共同面临的现实议题。

二、哈萨克斯坦“光明之路”计划概要

2014年,哈萨克斯坦国情咨文《光明之路——通往未来之路》中首次提及“光明之路”(Нурлыжол—СветлыиΠуть) 计划。“历史上,大中型城市都是沿丝绸之路而建的;而现代,道路两侧则孕育无限商机”,纳扎尔巴耶夫总统在系统性阐述该计划时凸显其地缘经济效用。在世界政治变幻、原油市场低迷、经济下行压力增大的背景下,由一揽子经济计划组成的“光明之路”计划,希冀通过投资环境的改善、经济特区的发展和基础设施的建设助力哈萨克斯坦经济走向多元化,步入全球30个最发达国家行列。

经济地理学理论认为,一国经济在地理空间上并不孤立存在,内在因素不再是推动国家经济增长的唯一要素,地缘环境扮演着日益重要的作用[8-9]。与中国发展路径相似,哈萨克斯坦经济以外向型为主,稳定且持续的外资流入是国家经济发展的助推器。基于此,“光明之路”计划首先针对外商投资政策进行了系统性优化。自2014年起,哈中央政府给予在哈投资的国际公司特殊保护;设立专门小组审议外国投资者的各项投资申请,对在哈非资源产品和现代服务业领域投资的企业实施透明税收政策的同时减免部分税费;为外国公民推出了签证简化的实施方案。

区域经济协作是世界经济一体化在地区层面的集中体现。在一个宏观经济体系中,国家往往依据自身与周边地区的关联来调整发展战略,这个动态过程的目标是在区域合作中拥有更多的主动权[10]。伴随着后金融危机时代和城市化的推进,深化地区合作是哈萨克斯坦“光明之路”计划的重要载体。截至2013年底,哈萨克斯坦共建成特区和开发区在内的20个经济园区,覆盖石化、冶金、通信、纺织、物流和旅游等领域。政府先后配套了960亿坚戈(约合2.84亿美元)的产业促进经费。在“光明之路”计划推动下,哈中央政府于2017年再次拨付810亿坚戈(约合2.4亿美元),用于建设国家石化工业园和“霍尔果斯—东大门”经济特区。该特区的落成将极大地丰富与中国等国的经贸交流维度,贸易、旅游、物流等产业将直接受益。

从溢出效应的视角考量,一国的增长溢出效应在区域发展中往往存在两面性,即正溢出与负溢出。现阶段,由于哈国内交通、能源、城市基建配套严重不足,哈萨克斯坦国家发展的负溢出效应明显,其在中亚地区的空间相互作用能力长期得不到充分发挥。哈国的能源网络迟迟未能覆盖全国,电力短缺、供暖短缺现象覆盖了哈全境75%的国土,是困扰南部、中部和东部地区发展的主要阻碍。此外,哈国主要城市人口急剧增长,行政区的均衡发展受到严峻挑战,环境污染、住房短缺、配套稀缺等城市病凸显。基于此,“光明之路”计划旨在通过三年高强度的基建投入,切实缓解上述瓶颈问题。

三、中哈国际旅游合作的基础

1.双边关系的相亲是前提

中国是哈萨克斯坦建国后第一批建交的国家,两国关系历经近30年发展,紧密、高频、全方位的合作格局已然形成。自2005年起,两国仅用了不到十年时间便建立了全面战略伙伴关系。近三年,双方政治互信达到新高度,中哈两国的高层对话管道丰富且多元,两国元首频繁就双边关系和影响两国利益的国际问题交换意见。以“光明之路”新经济计划和“一带一路”倡议的对接为契机,双方在各领域的合作均取得了可喜成果。2015年3月,中哈两国签署《加强产能与投资合作备忘录》,签署钢铁、炼油、水电、汽车等产能合作33份文件,总金额达到236亿美元。

2.涉旅政策的相融是优势

哈萨克斯坦是古丝绸之路的起始点,与我国有长达1782公里的边境线,两国交往历史悠远。2016年数据显示,中国是哈萨克斯坦第二大贸易伙伴和最大出口市场,哈萨克斯坦是中国在中亚地区的第一大投资对象国。可以说,中哈经贸往来已成为我国与中亚地区贸易往来的支柱。密集的商业合作推动了两国的人文交流和旅游合作,极大地增进了两国人民相互间的了解和认识。

在此推动下,两国的旅游战略呈现相融互通的发展方向,其战略内核日趋清晰。具体表现在三个层面:一是服务两国关系大局,高效的架构旅游合作机制。习近平主席提出的“丝绸之路经济带”倡议与纳扎尔巴耶夫总统构想的“光明之路”新经济计划共同为服务贸易的转型升级创造了高附加值的历史机遇。旅游在很大程度上是一个高度政治性的商业模式,它既覆盖了旅游商业利益的内容,同时由于产业的公共属性,又必然会涉及政府公共利益的分配和外交关系的发展[11]。故,一个互惠双赢、高效互通的旅游合作机制符合两国关系的现实需求。二是服务广大游客,务实推进多层次旅游合作。近些年,随着两国立体交通格局快速形成,综合运输能力得到大幅度提高,两国依托“旅游年”平台,不断创新合作模式,实现了两国游客互访人数不断增长。2004—2016年,哈萨克斯坦来华游客年均复合增长23%,赴哈旅行也成为近些年我国出境游的亮点[12]。三是服务企业,携手推进重点项目合作。积极支持中国和哈萨克斯坦旅游企业“走出去”,在两国投资兴业,实现产业融合,不断做大做强。这不仅是两国旅游外交的落脚点,更是双方旅游战略的共同展望。

3.资源的高度互补是动能

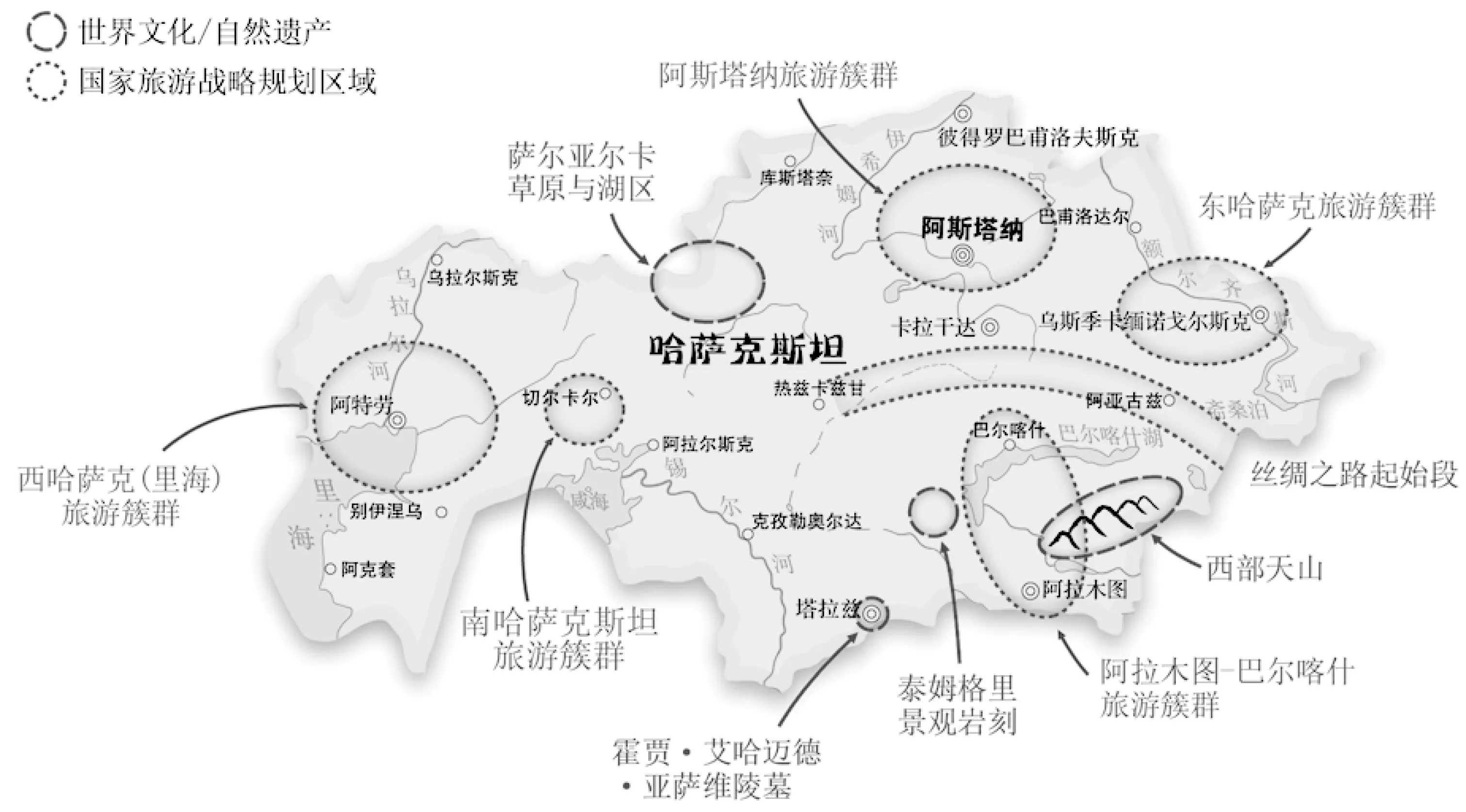

中哈两国互为旅游资源大国,两国旅游在人文历史、景观资源、客源结构和产业需求方面极富互补性。在人文历史和景观资源方面,哈萨克斯坦幅员辽阔、横跨欧亚,南起定居农耕区和草原游牧区的分界线,北至哈萨克大草原和西伯利亚原始森林的交界带,集中了古西域文明的大量文物遗存和文化旅游资源[13]。里海度假区、突厥斯坦古城、阿拉木图高山滑雪场、巴尔喀什湖、草原石人及卡普恰盖高山湖等景观涵盖了湖泊、人文遗址、山地、草原、沙漠、森林等多种旅游资源。自2013年起,通过国家旅游簇群拉动,哈国正着力打造覆盖全境的旅游目的地,努力向旅游强国迈进。截至2016年7月,哈萨克斯坦拥有世界自然或文化遗产共五处,占中亚地区的三分之一,极具世界级旅游目的地潜质(图1)。较之中国以农耕文化和佛教文化为主线的历史文化旅游产品体系,哈萨克斯坦的旅游产品围绕游牧文化和伊斯兰文化展开,满足了我国出境旅游群体“年轻化、小众化、体验化”的趋势。另一方面,我国多样的中高档温带和热带度假景区和完善的基础设施为哈萨克斯坦旅游者提供了高品质度假产品。尤其是热带生态旅游产品和丰富的海滨景观旅游资源,在哈萨克斯坦游客中有着良好的口碑,弥补了哈旅游资源的空白。在客源结构和产业需求方面,中哈两国互为重要客源国——处于起步期的哈萨克斯坦旅游业需要来自中国的经验,正大力推进全域旅游的中国也亟需借鉴哈萨克斯坦的经验。

图1 哈萨克斯坦世界遗产及旅游战略规划图

四、哈萨克斯坦旅游业现状分析

哈萨克斯坦旅游业成形于苏联时代。受欧亚主义影响,哈萨克斯坦最初并未视旅游业为一个独立产业,而是将其与地理科学、历史人文等学科合在一起。自1991年独立以来,在总统纳扎尔巴耶夫的带领下,哈依托苏联时期积累的重工业优势和丰富的能源资源,大力发展经济,旅游的产业贡献也在经济腾飞过程中被不断发现。1997年,哈国情咨文《2030年的哈萨克斯坦》首次提及旅游在经济多样化中的作用,而后多次的国情咨文、战略规划均对旅游业作了部署和深化。伴随着哈萨克斯坦工业经济结构的完善和居民收入的增加,满足旅游大发展的要素日渐成熟,旅游已成为其国内最受重视的产业。在2017年世界博览会(大项目带动)、国际航线扩容和小型机场开放(旅游交通扩容)、五个区域性旅游簇群建设(旅游基础设施建设)、旅游者保障基金(旅游政策完善)等利好的推动下,旅游红利不断释放,产业发展进入快车道[14-17]。2016年,旅游业占国内生产总值比重首超6%,入境游客数量达530万人次[18]。但从总体发展水平来看,哈萨克斯坦的旅游业仍处于商业化初期。

1.资源旅游化处于初级阶段

相较于高品质旅游资源,哈萨克斯坦的资源旅游化进程明显滞后,基础设施薄弱、品牌意识淡薄、开发方式粗放等问题是困扰本国旅游业的“达摩克利斯之剑”。以著名的巴尔喀什湖风景区为例,高速公路仍处于建设状态、普通公路技术状态不佳等问题,导致景区的可进入性弱。景区住宿以传统宾馆酒店为主,缺乏必要的新业态作为补充;在产品老化的同时,旅游高峰时段供需失衡,难以满足需求。另外,游客导览图、景区宣教手册等可视化配套十分匮乏,旅游纪念品、本土特色商品更是难觅其踪。游客对景区的认知完全来自所见所闻,目的地印象模糊,旅行记忆缺乏实物的有效支撑。在资源禀赋上,哈萨克斯坦境内特色鲜明的建筑遗存、原生态的哈萨克民族生活习俗、丰富多样的自然景观造就了得天独厚的旅游优势,是科考、探险、观光、高山运动的卓越目的地。这些人文资源多属于隐性旅游资源,开发模式的失当极易造成资源的不可逆破坏,且国内诸多非物质文化遗产亟待整理和挖掘。从旅游可持续的视角来看,哈萨克斯坦目前的开发过程缺乏保护性手段,旅游开发的路径单一,诸多资源处于无序、过度开发的边缘[19]。

2.服务标准化处于滞后阶段

服务标准化是哈萨克斯坦旅游业的短板,与发达国家相比差距很大。在政府层面,从国家到地方并未建立起旅游标准化管理组织,旅游行业的标准化技术归口工作仍处于空白状态。在产业运行层面,虽然哈萨克斯坦依托日益频繁的商贸活动、日益深入的区域合作推动了旅游服务品质的提升,但受制于政策管制、配套缺乏和基建落后的不利条件,旅游活动在出入境手续、外汇兑换、景区活动、交通服务、住宿条件、饮食卫生等情境下都面临非常大的挑战。目前仅首都阿斯塔纳与第一大城市阿拉木图有少量外资酒店进驻,执行较为成熟的西方品质管理标准。在行业人才培养方面,哈萨克斯坦尚未建立完善的旅游人才培养体系,现阶段国内旅游从业人员素质不高且异常匮乏。一些旅游专业人才往往受政府选派,前往埃及、土耳其等国开展培训,但这种外派培训的方式受众面窄,规模化困难,难从根本上解决问题。

3.旅游产业化处于起步阶段

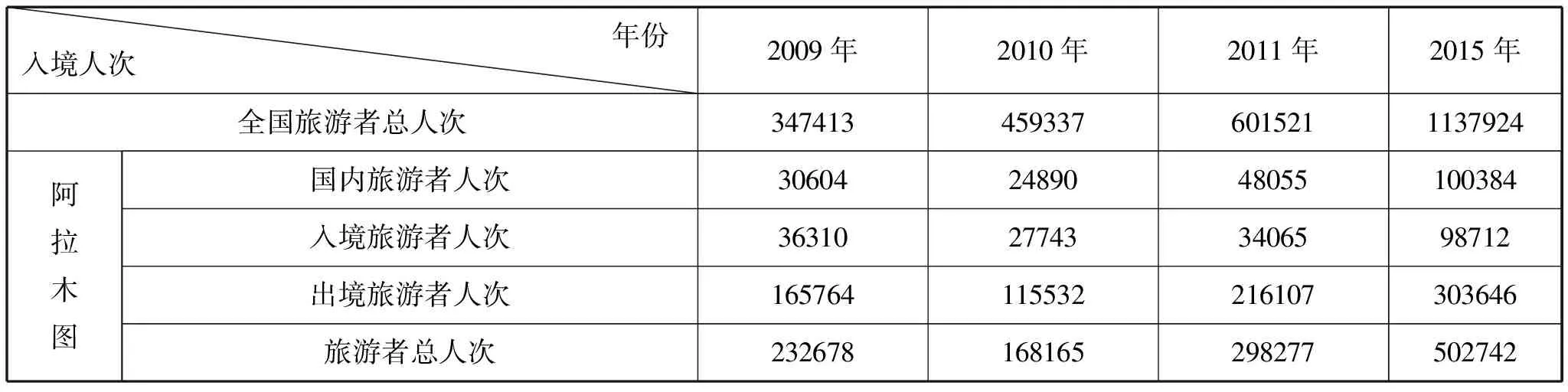

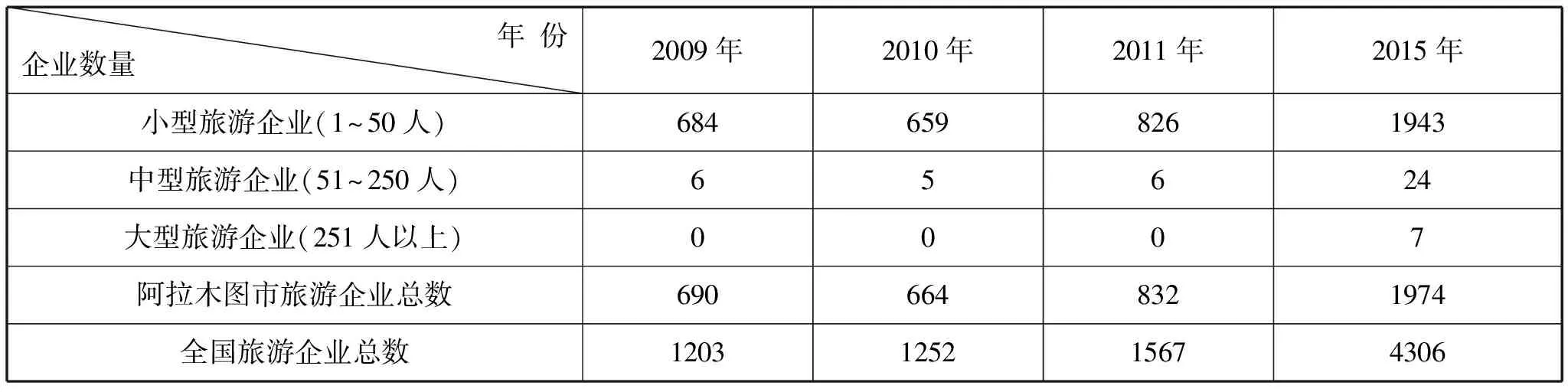

现阶段,哈萨克斯坦国内发展旅游业的热情高涨,旅游产业增长率连续七年超过10%。表1与表2分别对游客总数和旅游企业数量两个指标作了统计,并截取哈萨克斯坦旅游集聚区——阿拉木图市作为辅助参照系。

表1 哈萨克斯坦全国与阿拉木图市游客统计(2009—2015)

图表来源:作者综合阿拉木图市统计局官方网站(www.alnaty.stat.kz)及哈萨克斯坦国家统计局官方网站(www.stat.kz) 数据绘制(2017-04-07)。

表2 阿拉木图市与哈萨克斯坦全国在册旅游企业统计(2009—2015)

图表来源:作者综合阿拉木图市统计局官方网站(www.alnaty.stat.kz)及哈萨克斯坦国家统计局官方网站(www.stat.kz) 数据绘制(2017-04-10)。

从“旅游事业”到“旅游产业”,再到“战略产业”,哈国旅游产业正在经历一场嬗变。一方面是旅游需求井喷,商务会展、休闲度假、户外拓展、房车自驾等旅游形式日趋普遍。受旅游统计口径限制,表1仅呈现未计入自由行的游客总数,哈萨克斯坦当年实际接待的游客总数应高于统计数据。另据表2的旅游规模企业统计可知,虽然在“光明之路”战略的设计下,哈萨克斯坦积极参与区域协作,不断扩大对外开放力度,促进了旅游业向经济优势产业发展,但市场化程度低、规模偏小、集群化程度弱的结构性矛盾仍然突出。阿拉木图久负盛名的Almaty公园是一鲜活案例。该景区执行双重定价,面向哈萨克斯坦公民的门票价格为700坚戈(约13元人民币),而前独联体国家游客和其他外国游客则分别需支付2500坚戈(约49元人民币)和5800坚戈(约113元人民币),悬殊的价差直接导致了国际游客的不满。除此之外,哈萨克斯坦旅游体制改革进展缓慢,行政效率亟待提高。迄今为止,哈国仍未组建独立的旅游行政机构,旅游行政职能分属于文化与体育部旅游委员会、投资和发展部旅游司及工业和新技术部旅游业委员会等部门。

4.旅游国际化处于培育阶段

国际化在国家层面主要体现在一国主动接入全球体系、积极参与全球运作的过程。故而,旅游国际化可理解为旅游功能符合国际主流标准、国际知名度不断提高、与全球旅游网络实现互联互通的过程[20]。当下学界对旅游国际化的显性指标已形成共识,即以外汇收入为代表的旅游经济国际化指标、以游客为代表的旅游客源国际化指标和以海外拓展能力为代表的旅游市场国际化指标。

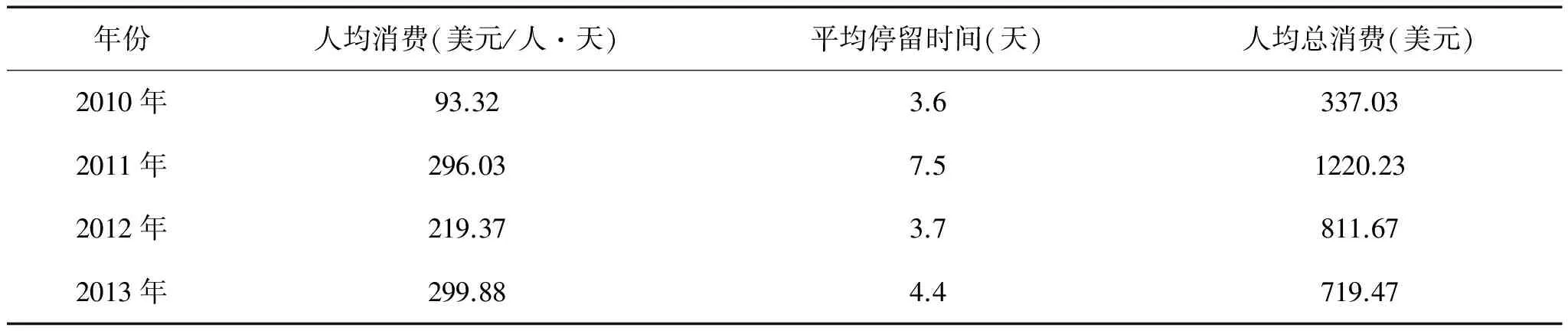

表3 哈萨克斯坦入境游客人均停留时间与消费情况(2010-2013)

图2 1999-2013年哈萨克斯坦入境游客接待量及增长率

图表来源:作者综合哈萨克斯坦国家统计局网站(www.stat.kz/page/dafault)数据绘制(2017-04-16)。

表3与图2就近几年哈萨克斯坦的旅游创汇与入境游客接待量作了量化。一个清晰的趋势是,哈萨克斯坦旅游业已具备了诸多国际化有利条件,但发展根基仍不稳固,旅游国际化建设处于培育状态。受国内政治因素及国际次贷危机影响,2005年和2012年哈萨克斯坦入境过夜游客的接待量和人均消费均处于低位,直至2013年入境过夜游客的人均消费才缓慢回升至719.47美元,仅为2011年的54%,国际化水平提升空间较大。

在海外市场推广方面,哈萨克斯坦已作了一系列尝试。2001年起,每年定期在阿拉木图市举办的国际旅游展已成为哈国内最重要展会之一,吸引着全世界20余个国家的数百家公司前来参展。近些年,在世界旅游组织欧洲会议、独联体国家旅游年、世界博览会、中哈旅游年等活动的推动下,哈国加大了“走出去”力度,在CNN、BBC、《美国国家地理》《发现》等西方媒体投放广告,宣传旅游资源。据哈国通社2016年报道,哈萨克斯坦入境客源前十位已不再拘囿于独联体国家,还扩展至中国、韩国、日本及欧洲等十余个国家及地区。不容忽视的是,现阶段哈国民经济对旅游国际化制约效应明显,尤其在国际航线开辟、市场开发理念、行业人才培养方面存在明显短板;国际市场上,哈萨克斯坦缺乏清晰的国家旅游形象,多渠道、多平台、全方位、立体式深度战略合作模式仍处于探索阶段。

五、中哈国际旅游合作的现实检视

1.两国战略互信需进一步增强

中哈战略对接的快速推进让两国在经贸领域的交流达到新的高度。然而,哈萨克斯坦部分官员和学者对两国间的战略对接和深度合作抱有疑虑。一是目前哈萨克斯坦经济的主要矛盾是国家对石油经济的过分倚重致使工业化进程缓慢,由此有学者担忧中哈战略对接会加剧其“荷兰病”并影响其工业化进程。二是在旅游等服务业的合作过程中,担心日益扩大的中国资本和双方的紧密协作会使哈丧失国家主权并对中国形成巨大依赖。上述认知偏差导致哈萨克斯坦对中哈战略对接形成了矛盾心理:一方面希望借助“一带一路”的落地扩大与中国合作,另一方面又不希望对中国产生过度依赖;一方面强调与中国合作的重要性,另一方面又通过加强与俄罗斯、美国、日本等国关系来牵制中国。这种担忧和疑虑贯穿双方合作对接的始终,也是各领域合作进程中的主要挑战。

2.两国旅游合作需更细化制度安排

相较于能源、贸易、交通等经济领域,两国涉旅政策的建章立制脚步明显滞后。首先,两国现行的旅游合作制度缺乏实效性。双方自1998年签署《旅游合作协定》后便再未签署涉旅合作文本。随着时代发展,现有的制度安排已无法适应大形势、新业态,老思路、旧方法已不能满足高要求。其次,在中哈两国的纲要、纲领、意见等指导性文件中常见有关旅游的表述,但双方仍未就具体路径达成一致,以致两国旅游合作的政策至今依旧处于模糊状态,双方亟需在实务层面安排好重点旅游项目推进协议、政府高级别旅游会谈机制、旅游局长合作发展对话制度、旅游投资合作峰会等活动,以激发旅游外交的能动性。第三,面向旅游业界和两国城市层面的协同制度仍处于空白。未来的国际旅游合作愈加趋向微观,双边旅游市场的一大组成部分是边贸旅游,对两国二、三线城市的旅游开发是两国国际旅游合作的重要内容。如何进一步挖掘新的旅游目的地,加强双边客源互送、信息共享和业界联动,需要双方对有效的政策路径进行研判。

3.两国旅游生态意识需进一步强化

由于哈萨克斯坦基础设施落后,基础设施的建设势必是中哈旅游合作推进中绕不开的话题。对生态环境受体而言,哈萨克斯坦以高山、草原为主,较之一般生态系统,脆弱性更为突出。旅游项目的建设和交通的大发展将占用更多的土地,极易引起植被破坏、动植物栖息环境的改变。此外,旅游项目的废弃物排放、交通工具的碳排放等问题也是合作中需要妥善处理的。

六、中哈国际旅游合作的可行政策路径

1.依托地缘优势,构建平衡、务实的政策环境

经济地理的视角告诉我们,欧亚大陆内部的经济差异性致使地缘经济驱动力产生分化,区位优势将自然地转化为经济动能,助力旅游业的可持续发展[21]。哈萨克斯坦扼守欧亚大陆中心,旅游市场呈东西双向纵深,贯通欧亚,与世界主要客源国均有紧密的地缘经济联系,是英国著名地缘政治学者麦金德“世界岛”理论中的“心脏地带”国家。中国作为横跨“心脏地带”和“边缘地带”的新兴发展中大国,已经成为对世界经济增长贡献最大的经济体。中哈国际旅游合作的开展不仅是经济发展的新动能,更将扮演重要的民间外交力量,依靠哈萨克斯坦的纽带作用推动“一带一路”倡议的落地生根,逐步形成地理上的外溢[22]。这种溢出效应将随着两国密切的旅游协作而受益,并推动周边其他国家的加入,从而深化地区一体化进程,促进区域集体安全和经济繁荣。继2014年双方联合申报“丝绸之路”世界遗产成功后,我国大型旅游企业加大了对哈国投资。中国旅行社总社、中国国旅、携程旅行等企业依托雄厚的资本和成熟的管理模式,投资了哈萨克斯坦酒店、旅游景点和疗养院;另有许多中国企业尝试在两国边境地区运营游客服务中心,提供多层次的旅行服务。哈方也依托萨姆鲁克—卡泽纳国家主权基金股份公司、哈萨克斯坦旅游协会、哈萨克斯坦国际一体化基金会西安代表处、上海合作组织、亚信组织等驻北京、上海、香港等地代表处,不断吸引中国游客到访和中国企业的投资。截至2016年底,两国间通航城市较上年翻一番,并在签证、旅游职业教育、旅游推广等方面取得突破性进展。“光明之路”愿景中提及的激活国内资源潜能、缩小贫富差距、建设环境友好型社会的国家责任逐步变为现实。两国开展的旅游协作是卓有成效的,并没有太多空泛的政治口号,针对地缘环境精心布局,规避了有手段无目标的盲目和有目标无手段的玄虚。“平衡与务实”的旅游合作模式为中国与“一带一路”沿线国家的旅游高效协作奠定了良好的基础。以此为蓝本,我国与乌兹别克斯坦、蒙古、斯里兰卡的合作得以顺利展开。

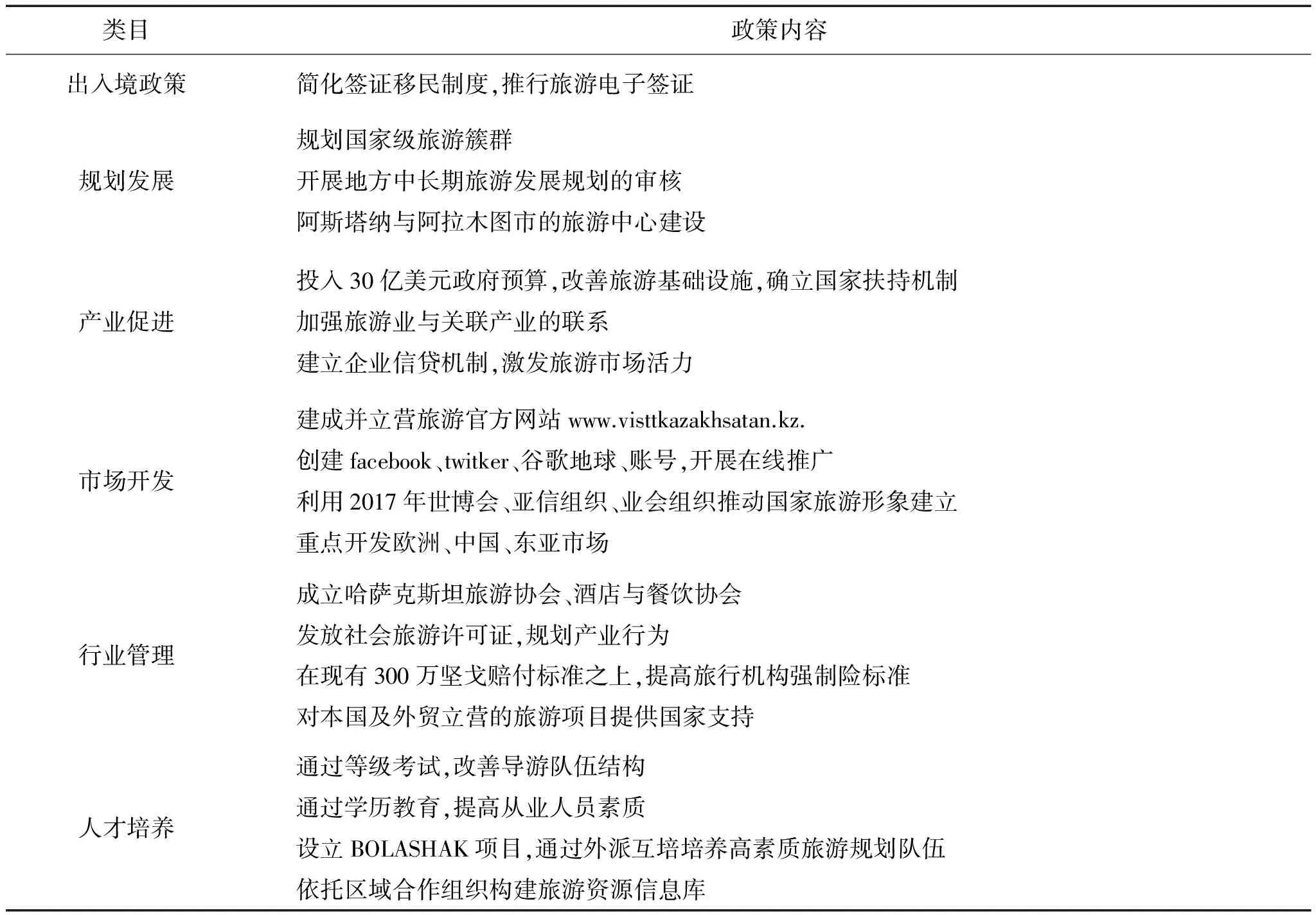

2.依托建章立制,扛起两国内生动力转换的责任

积极推动两国经贸合作和双边关系的发展,深化两国顶层战略对接,这既是中哈两国的共识,同时也是双方推进旅游合作的使命。近几年,哈萨克斯坦加快了建章立制步伐,政府就国内涉旅法律、条例及规范作了梳理,在现行《旅游法》《旅游产业从业许可条例》《恢复丝绸之路主要历史遗址》等基础上,于2015年颁布了《2020哈萨克斯坦旅游产业发展计划》。计划的制定过程充分借鉴了中国以及旅游业强国如新加坡、西班牙、马来西亚、摩洛哥的经验,注重政府在旅游发展中的规划引领作用,内容涵盖出入境政策、规划发展、产业促进、市场开发、行业管理、人才培养等方面(表4)。

表4 《2020哈萨克斯坦旅游发展战略》内容

图表来源:作者综合整理哈萨克斯坦文化与体育部旅游委员会数据绘制。

中哈双方应加强沟通,积极利用两国旅游政策的宽松环境,为两国旅游多维度合作创造制度环境,向更高合作层次迈进。值得一提的是,随着两国战略对接的深入,不可避免地会出现一些争端。中哈双方应在充分遵循两国法律法规的基础上,积极利用常设的议事机构,明确双方的权利和义务,约定争端解决机制,在知识、技术和经济的溢出效应上创新法律制度。

3.依托资源禀赋,打造鲜明的国家旅游形象

国家旅游形象是一个国家在世界政治、经济、文化竞争中最重要的无形资产。哈萨克斯坦拥有庞大的旅游资源,在朝圣旅游、山地旅游以及滨海旅游方面有着良好的基础。在信息化时代,旅游者的自主性和旅游行为的时空分异性大大增强,目的地形象对旅游决策的影响力日益显现。积极利用我国旅游30余年的发展经验进行智力输出,梳理散落在哈国土之上的旅游资源,将其整合成国家层面的可视化标识,不仅是提高哈萨克斯坦旅游知名度、识别度、美誉度的方式方法,更是两国深化交往的重要载体。2014年哈萨克斯坦与中国联合申报的“丝绸之路”世界遗产项目,以及2017年两国着手进行的东哈萨克斯坦州的伊斯兰文化整合和曼吉斯套州的里海旅游业开发,积极佐证了上述意义。

七、结语

2017年4月19日,中国旅游年在哈萨克斯坦拉开帷幕;同年6月,阿斯塔纳世博会最大的展馆——中国馆开门迎客。2017年11月,中国国家旅游局在中亚地区的首个旅游办事处在哈首都阿斯塔纳落成。一系列利好为两国旅游发展搭建了新平台,中哈两国的旅游国际合作也因此步入了新阶段。在我国“一带一路”倡议快速落地的当下,研究重要节点国家的旅游发展战略,对丰富旅游宏观政策的比较研究,全面推进全域旅游及建设旅游强国具有重要的现实意义。

哈萨克斯坦所面临的旅游资源开发手段单一、服务水平低下、产业化程度低以及国际拓展乏力等问题与我国旅游转型升级过程中的矛盾有着同质性。此外,在发挥地缘优势、挖掘资源禀赋、加强战略协作方面,哈萨克斯坦的经验又有诸多可圈可点之处。我国旅游业界应积极借鉴其思想之花,规避发展陷阱,继续推进旅游供给侧改革,在旅游国际合作和旅游外交领域下功夫,为国家战略的执行作出有益实践。

[1]新华每日电讯:习近平倡议建立“丝绸之路经济带”[EB/OL].(2013-09-08)[2017-04-01]. http://news.xinhuanet.com/politics/2013-09/07/c_117272280.htm.

[2]李锋.国外旅游政策研究:进展、争论与展望[J].旅游科学,2015,29(1):58-75.

[3]Muangasame K, McKercher B. The challenge of implementing sustainable tourism policy: a 360- degree assessment of Thailand’s “7 Greens sustainable tourism policy”[J].Journal of Sustainable Tourism,2015,23(4):497-516.

[4]Aall C, Dodds R,Salensminde I et al. Introducing the concept of environmental policy integration into the discourse on sustainable tourism: a way to improve policy-making and implementation[J].Journal of Sustainable Tourism,2015,23(7):1-13.

[5]WANG D, A.P.J. Factors affecting tourism policy implementation: A conceptual framework and a case study in China [J]. Tourism Management,2013,36(3):221-233.

[6]Airey D,Chong K. National policy-makers for tourism in China[J].Annals of tourism Research. 2010,37(2):295-314.

[7]Jackson J. Developing regional tourism in China: The potential for activating business clusters in a socialist market economy[J].Tourism Management,2006,27(4):695-706.

[8]滕丽, 蔡砥, 吕拉昌.经济一体化背景下的区域溢出分析[J].人文地理, 2010,25(2):116-119.

[9]王铮, 武巍, 吴静.中国各省区经济增长溢出分析[J].地理研究, 2005,24(2):243-252.

[10]王少剑,王洋,赵亚博.1990年来广东区域发展的空间溢出效应及驱动因素[J].地理学报,2015,70(6):965-979.

[11]冯翔,高峻.从全新视角看国外区域旅游合作研究[J].旅游学刊,2013,28(4):57-65.

[12]中国国际贸易促进委员会.阿斯塔纳世博会主题[EB/OL].

(2015-01-16)[2017-03-31].http://www.ccpit.org/Contents/Channel_3608/2015/0116/441430/content_441430.htm.

[13]达尼尔.哈萨克斯坦旅游业发展问题研究——基于中国与哈萨克斯坦的旅游业发展的比较视角[D].沈阳:东北大学,2013.

[14]杨希越.哈萨克斯坦:绝不蒙住女人脸的国家[EB/OL].(2015-02-04)[2017-04-03]. http://news.ifeng.com/opinion/bigstory/special/kazakhstan/.

[15]中华人民共和国驻哈萨克斯坦大使馆.哈工业和新技术部与IATA拟实施机场建设计划[EB/OL]. (2014-06-25)[2017-04-03].http://kz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201406/20140600639273.shtml.

[16]中华人民共和国驻哈萨克斯坦大使馆.哈工新部提议建立5个簇群促进旅游业发展[EB/OL].(2014-02-17) [2017-04-03].http://kz.mofcom.gov.cn/article/ddgk/wtozuzhi/201402/20140200489390.shtml.

[17] 中华人民共和国驻哈萨克斯坦大使馆.哈萨克斯坦拟成立保护旅游者保险基金[EB/OL].(2015-06-04)[2017-04-03].http://kz.mofcom.gov.cn/article/ddgk/wtozuzhi/201506/20150601002746.shtml.

[18]Yvette R and Mavondo F. Travel anxiety and intentions to travel internationally: implications of travel risk perception[J].Journal of Travel Research.2015,(63)1:212-225.

[19]罗奎,李广东,张蔷.丝绸之路经济带中国—哈萨克斯坦国际合作示范区边境旅游发展与自由旅游区建设[J].干旱区地理. 2016,39(5):959-966.

[20]万绪才,丁敏.南京市旅游国际化水平评价及其发展构想[J].经济地理,2007,29(22): 84-89.

[21]杜德斌,马亚华.中国崛起的国际地缘战略研究[J].世界地理研究,2012,21(1):1-16.

[22]宋利芳.中哈“丝路经济带”战略与“光明之路”新经济政策的对接[J].中国流通经济, 2016,30(9):70-75.