创伤失血性休克患者成分输血的疗效观察

2018-01-26梁伟东李莹莹

梁伟东+李莹莹

【摘要】 目的 观察创伤失血性休克患者成分输血的疗效。方法 将本院2015年3月~2016年3月

的创伤失血性休克患者46例采用全血输注治疗救治成功作为对照组, 另取本院2016年4月~2017年

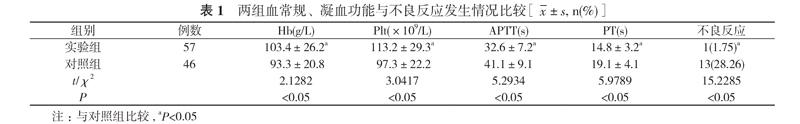

4月的创伤失血性休克患者57例采用成分血按比例输注救治成功作为实验组。比较两组患者输血后血常规、凝血功能水平与不良反应发生情况。结果 实验组患者血红蛋白水平(Hb)、血小板计数(Plt)、活化部分凝血酶时间(APTT)、凝血酶原时间(PT)水平明显优于对照组, 差异具有统计学意义(P<0.05), 且实验组不良反应发生率仅为1.75%, 明显低于对照组的28.26%, 比较差异具有统计学意义(P<0.05);结论 对于创伤失血性休克患者, 按照比例输注成分血, 可有效提高患者血液常規水平, 改善凝血机制, 不良反应极低, 效果明显, 值得临床应用。

【关键词】 创伤失血性休克;输液输血;成分血

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2018.02.036

伴随我国交通运输发展, 以外创伤比例升高, 因创伤、创面涉及多支动、静脉血管, 因此失血量较大。极易发生体内减少有效循环血, 至灌注不足, 组织与器官缺血、缺氧, 发生多器官功能障碍、代谢紊乱等综合征称之为创伤失血性休克[1]。以往治疗以输注全血为主, 但临床应用期间疗效较差且极易发生不良反应, 本院2016年4月~2017年4月创伤失血性休克患者57例采用成分血按比例输注, 取得较好的临床效果, 现将结果报告如下。

1 资料与方法

1. 1 一般资料 将本院2015年3月~2016年3月的创伤失血性休克患者46例采用全血输注治疗救治成功作为对照组, 男29例, 女17例, 发病至就诊时间2~17 h, 平均时间(5.8±1.8)h, 年龄18~75岁, 平均年龄(42.5±10.8)岁。另取本院2016年4月~2017年4月的创伤失血性休克患者57例采用成分血按比例输注救治成功作为实验组, 男32例, 女25例, 发病至就诊时间2~16 h, 平均时间(5.3±1.5)h, 年龄17~73岁, 平均年龄(43.1±10.0)岁。两组患者一般资料比较, 差异无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。

1. 2 纳入及排除标准 纳入标准:①符合创伤失血性休克诊断;②于本院接受治疗;③临床资料完整;④家属对研究知情同意。排除标准:①凝血机制障碍;②重要脏器衰竭;③肝肾功能障碍;④传染病携带者;⑤家属拒绝参与研究。

1. 3 方法

1. 3. 1 治疗方法 两组患者均予配合对症止血、手术修补等治疗, 对照组给予全血浆输注。实验组依据入院时血常规、凝血功能水平, 依照患者失血情况给予成分血比例输注。

1. 3. 2 检测方法 经输液输血对症治疗后1周, 抽取静脉血5 ml, 经3000 r/min离心后, 检测Hb、Plt采用西门子公司生产全自动血液分析仪, 检测APTT、PT采用西门子公司生产全自动生化分析仪检测。

1. 4 观察指标 观察比较两组患者治疗1周后血液中Hb、Plt、APTT、PT水平, 并记录治疗中出现的输血不良反应情况。

1. 5 统计学方法 采用SPSS17.0统计学软件对数据进行统计分析。计量资料以均数±标准差( x-±s)表示, 采用t检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

实验组患者Hb、Plt、APTT、PT水平明显优于对照组, 差异具有统计学意义(P<0.05);实验组不良反应发生率仅为1.75%, 明显低于对照组的28.26%, 比较差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

3 讨论

对于创伤失血性休克患者而言, 治疗上采用静脉输血可将血容量迅速补充, 改善全身血循环状态, 是最快捷、简便、有效、易行治疗手段[2, 3]。全血输注由红细胞和血浆组成, 另其还有含量较低的Plt、白细胞、凝血因子等, 有效提高血液携氧能力和补充血容量, 但伴随着保存时间的延长, 其中血小板功能与活性逐渐丧失, 不稳定功能增加, 增加体内血液代谢负担, 因此难以发挥其治疗作用[4-9]。近年来输注成分血效果显著, 其中成分血包括红细胞:可对于治疗失血性休克临床效果佳, 虽容量较小但携氧能力较高, 提高了血液红细胞含量, 保证红细胞的质量与数量, 补充血容量, 减轻缺氧症状, 达到节约血液资源抢救目的。新鲜冰冻血浆含有各种凝血因子, 应依照患者入院时血液检查具体情况, 适当增减血浆用量。输注血小板时, 应结合凝血功能情况, 如若凝血四项中PT、APTT时间延长, 检测纤维蛋白原降解产物(FDP)及二聚体可见升高, 则必须输注参与止血、血栓形成与血栓回缩。

本研究结果显示, 实验组患者Hb、Plt、APTT、PT水平明显优于对照组, 差异具有统计学意义(P<0.05);且实验组不良反应发生率仅为1.75%, 明显低于对照组的28.26%, 比较差异具有统计学意义(P<0.05)。因此在成分血输注时应结合患者血液中各项血液水平数值, 使输注更安全有效。本组研究结果与孙柏山等[10]研究结果相近。本文为回顾性研究, 仅分析本院近2年收治患者, 样本数量仅100例左右, 因此本次研究结果可能存在有一定的局限性, 希望临床扩大研究样本, 为创伤失血性休克患者研究出更为符合病情的成分血比例公式。

综上所述, 对于创伤失血性休克患者, 按照比例输注成分血, 可有效提高患者血常规水平, 改善凝血机制, 不良反应极低, 效果明显, 值得临床应用。

参考文献

[1] 程海波, 王强, 兀瑞俭, 等. 创伤合并失血性休克早期不同补液方式的急救效果观察. 中国实用医刊, 2015, 42(23):104-105.

[2] 刘建州. 创伤性骨盆骨折合并失血性休克临床体会. 中国实用医刊, 2015, 42(17):9-10.

[3] 贺群礼. 限制性液体复苏治疗重症胸部创伤合并创伤失血性休克的疗效. 中国实用医刊, 2015, 42(5):110-111.

[4] 郭明清, 王林, 张慧, 等. 不同补液方式在创伤合并失血性休克早期急救中的临床应用. 现代生物医学进展 , 2015, 15(36): 7168-7170.

[5] 滕方, 陈方祥, 何静. 创伤失血性休克的输液输血研究. 中国临床医生杂志, 2009, 37(7):27-30.

[6] 胡文静, 林振平, 鲍晶晶, 等. 创伤失血性休克患者临床输血的疗效分析. 医学综述, 2014, 20(21):3964-3965.

[7] 何静, 熊鸿燕, 陈方祥, 等. 创伤输血的研究进展. 中华创伤杂志, 2006, 22(4):316-318.

[8] 申玉萍. 失血性休克患者输血时应注意的问题. 中国乡村医药, 2006, 13(6):63.

[9] 陈宏如. 26例失血性休克患者术中输血输液护理体会. 中国民族民间医药, 2011, 20(1):185.

[10] 孙柏山, 赵春斌, 吴啸波, 等. Tile B型骨盆骨折合并失血性休克的抢救体会. 中国综合临床, 2014, 30(2):161-163.

[收稿日期:2017-10-25]endprint